朱自清,1948年的背影

许晓迪

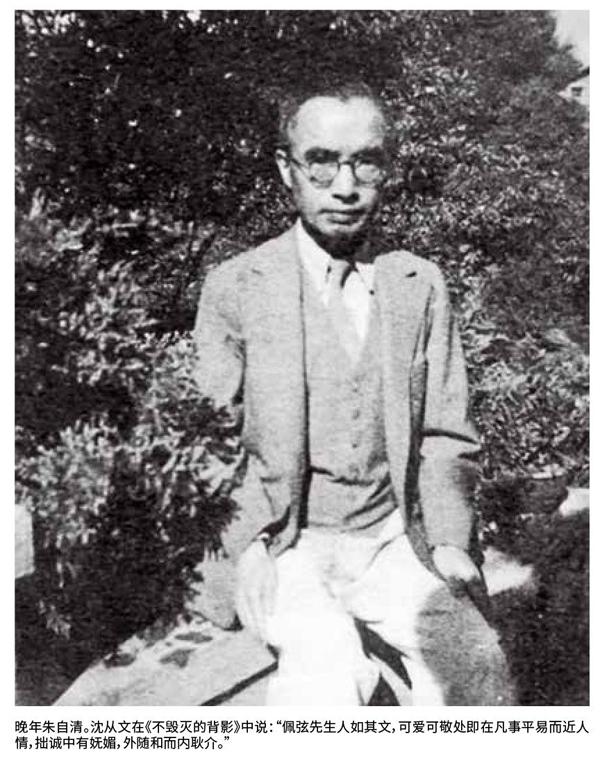

朱自清(1898年—1948年):生于江苏省东海县(今连云港市东海县),后定居扬州。原名自华,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者,曾任清华大学中文系教授、系主任。主要作品有《踪迹》《背影》《欧游杂记》《新诗杂话》《标准与尺度》《论雅俗共赏》等。1948年8月12日因胃穿孔病逝于北平,年仅50岁。

70年前,他扭秧歌,写杂文,拒领美援面粉,病故后的各方悼念,引发一场“文化奇观”

正是午夜时分,历史刚刚进入1948年。诗人冯至突然从梦中醒来,万籁俱寂中听到邻近有人在咳嗽。在这咳嗽声中,他感到了一个生存者在贫寒冬夜里的孤寂挣扎,由此联想到整个时代的痛苦:“从一日的温饱,到最崇高的理想,凡是在这一条线索上能够串起来的事物,它们都在挣扎。”

就在冯至于天色暗明之间陷入沉思的这一天,叶圣陶见到了阔别20余年的老同事,生出世事沧桑之感;胡风在家中接待了南京来的路翎,为校改《财主底儿女们》忙得满头大汗;丁玲在河北宋庄迎来了新年,为贫苦者们“有了被子,有了袄,有了瓮”高兴得落泪;同一天,一大批活跃在战场前线的文工团员,正在华东野战军驻地的土台子上演出,他们头扎白头巾,腰系红绸,在嘹亮的《解放军进行曲》军乐声中打起腰鼓,台下的陈毅、粟裕将军和战士们连声赞好……

在《1948:天地玄黄》中,钱理群用一组组历史横截面,拼贴出一个刚刚降临于世的1948年。而在这些人物群像中,有一个瘦弱的身影显得格外意味深长:也是元旦这一天,清华中文系的师生同乐会上,系主任朱自清和同学们一起扭起了秧歌。其时“翻身秧歌”已在北方农村跳得如火如荼,素以稳健著称的朱自清却听任学生给他化妆,穿红衣,戴红花,在人群中扭得最认真。在当晚的日记中,他郑重写道:“参加中国文学系新年晚会,颇愉快。”

“去撞自己的丧钟”

这已不是朱自清第一次扭秧歌。1947年10月24日,在清华中文系的迎新会上,他就用心看着学生的示范,进三步、退一步,硬手硬脚地扭起来。

就在一年前,历经9年的颠沛流离,朱自清终于重返复原的清华园。彼时的北平,物价像潮水一般涨,古玩冷落,名胜萧条;美国军车横冲直撞,警察们却熟视无睹;粮食贵得凶,穷人们被逼无奈,干起了拦路抢劫的勾当;朱自清一直惦记着的马蹄儿烧饼夹果子,因为劈柴贵了,吊炉少了,也吃不到了。

他还住在抗战前的旧居里,只是过去优雅舒适的环境已荡然无存。书房里放着从旧货摊上买的满是蛀虫眼的旧书桌,旁边放着昆明时期发明的用木板包装箱改造的土沙发,厨房里连一张切菜的桌子都没有,最让他心疼的是过去的藏书几乎损失殆尽,不得不在旧书摊上零零星星地搜集。

而当他来到校图书馆,见到一架架图书,顿时兴奋起来。1935年,时局动荡,时任清华图书馆代馆长的朱自清未雨绸缪,将400余箱珍贵书籍秘密南运,先存放在湖北汉口一家银行仓库,后辗转运至重庆北碚和云南昆明。作为清华大学老图书馆的工作人员,焦阳对《环球人物》记者谈及这段历史,说:“这批书籍后来被运往西南联大,因为北大、南开两校都未作准备,这些书在一段时间内就成为联大师生们学习用书的重要来源。”

北平沦陷后,日军占领清华园,图书馆的书刊也被洗劫瓜分,抗战胜利后,此前被运往联大的图书跟着师生们北上,其他图书也被尽力搜回。这批书籍的南渡北归、历劫脱险,让朱自清感慨万千,他在日记中写道:“入图书馆书库,见藏书仍极丰富,此甚鼓励与刺激余研究工作之进行。”

在如潮水般晃荡的北平,迈入老境的朱自清却像上足了发条,见缝插针,争分夺秒。在生命的最后三年,他主编了《闻一多全集》,出版了学术专著《诗言志辨》与《新诗杂话》,还写了大量的时评、书评与散文。他为文艺创作的标语口号辩护:“人们要求生存,要求吃饭,怎么能单怪他们起哄或叫嚣?”呼吁新的学术空气,“不该还是躲在象牙塔或象牙实验室”,“窒息而死于抱残守缺”;要知识者“去撞自己的丧钟”,站在平民的立场,“作这个时代的人”……

“自己是世界的时代的一环,别脱了节才算真好。”朱自清如是说。许多人都谈到,朱自清晚年“表现得十分年轻”,但这种生命热度的燃烧,正来自死亡的惘惘威胁。1948年元旦那晚,他扭完秧歌回家,由于过度劳累,胃病复发,尽吐酸水,不能进食。他把近人吴北江的一句诗“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏”,用毛笔工整地抄下来,压在书桌的玻璃板下——带着知天命之人的使命、忧患与苍凉。

这是朱自清心境的另一面,也许是隐藏得更深的一面。他的至交叶圣陶说“他近年来很有顾影亟亟的心情”:“我想他恐怕他自己的成绩太少,对于人群的贡献不太够的缘故。加上他的病,自己心中有数,就只盼成绩多一点好一点,能够工作就尽量工作。”

“那里走?那里走!”

多年前,叶圣陶便在散文《与佩弦》中,把朱自清“仿佛有无量的事务在前头”的神色,称为“永远的旅人的颜色”。文章写于1925年9月,那一年朱自清27歲,刚刚离开辗转漂泊5年的江南,来到清华大学中文系任教。

他住在清华园的古月堂,旁边便是工字厅,厅后横卧一个腰形的池塘,凭栏小立,杨柳依依,莲叶田田,触目所及,令他想起江南的山水。一天,他找了个小饭店,要了一碟木须肉,两张家常饼,二两白玫瑰,自斟自酌,从袋里摸出纸笔,在桌上写了一首《我的南方》:“那儿是山乡水乡!那儿是醉乡梦乡!”

1927年的夏夜,荷塘月色下,朱自清又一次想起了江南,想起了梁元帝《采莲赋》里的嬉游光景,“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了”。当年在杭州、宁波、白马湖,他曾和叶圣陶、俞平伯、丰子恺、夏丏尊等好友“吸着烟卷儿,尝着时鲜果子,促膝谈心”;而在“四·一二”的枪声过后,江南已被腥风血雨笼罩,昔日密友四散飘零,“颓废与骚动使得大家惶惶然”。

“那里走呢?或者那里走呢!”在《那里走》中,朱自清开始解剖自己,“我彻头彻尾,沦肌浃髓是小资产阶级的”,“所以新时代的急先锋,断断没有我的份儿”。在时代的风暴下,他选择“躲”到“学术,文学,艺术”里去,“做些自己爱做的事业;就是将来轮着灭亡,也总算有过舒心的日子,不白活了一生”。

如今的清华园,游人如织,“水木清华”的匾额下,导游们声情并茂地介绍:“这就是《荷塘月色》中描写的荷塘。”游客们于是恍然大悟,驻足留影。“其实这并不是当年的荷塘,那条‘曲折的小煤屑路再也找不到了。”焦阳说。今日的清华已非昨日,倒是建于1916年的老图书馆还保留着原来的风貌,窗格上覆满翠绿的爬山虎,靠墙而立的古朴书柜,已有百年历史。

在书库的墙上,挂着一幅朱自清与图书馆同人的合影。照片中的朱自清,圆脸上架着一副眼镜,个子不高,白净结实。彼时的他已是中文系主任,却依然带着旅人的慌张神色,大口吃饭,匆忙行路,讲课时面色潮红,常用手帕揩汗,偶尔说及自己的意见也是嗫嗫嚅嚅,斟酌再三。在精英云集的清华大学,他既无留学西洋的背景,也无耕耘国故的积淀,常常“痛感学问之不足”“自卑感油然而生”。为此,他订下庞大的读书计划,常常伏案工作直至深夜。直到1936年,他还做过这样的梦:“大学内起骚动。我们躲进一座如大钟寺的寺庙。在厕所偶一露面,即为冲入的学生发现。他们缚住我的手,谴责我从不读书,并且研究毫无系统。”

梦中的朱自清尚且能在寺庙中躲避骚乱,抗战的烽火却把他从晃荡的书斋赶了出来。家里人口多,负担重,为此夫人陈竹隐带着“二男二女”住在成都,“家父与一男二女在扬州”,他则一个人过着“顾影行踽踽”的苦日子。在昆明西南联大时,他每月360元的薪金,只值战前的10元,甚至连一盒烟卷都买不起,为此一趟趟地跑拍卖行,卖掉行军床、淋浴器、桌灯,以至被单和窗布。长袍污旧且掉光了扣子,他就自己缀上些破布条系着。有一年冬天为了御寒,他买了一件云南马夫们穿的毡披风,质地像牛皮,式样像蓑衣,穿出去引得街上行人纷纷侧目,与潘光旦的鹿皮马甲、冯友兰的八卦图案包袱皮,并称“联大三绝”。

凡认识朱自清的人,都知道他“馋”,日记中常有“今天吃什么”的记载,还要加以评价:“没有开花馒头,甚怅!”“吃酥面萝卜丝饼,甚佳!”“午后购回香蕉四枚,背杜天翁吃之,甚以为乐!”因为不善节制——“一顿饭吃了七个馒头”“一餐酒喝了十杯”,在清华时他便得了胃病,在抗战奔波中更是频繁发作。那时,政府供应的“公米”被联大师生们谑称为“八宝饭”——“谷、糠、秕、稗、石、砂、鼠屎及霉味是也”,难以下咽。吃了这样的米,他的胃病犯得更勤了,最严重的时候,蔬菜也不能吃,只能放到嘴里嚼碎了再吐掉。

乱离之际,蒿目时艰,教授学者们“漂泊西南多唱酬”,就连朱自清这位新文学作家,也频频写起了旧体诗。在《夜坐》一诗中,他写道:“吾生为事畜,廿载骨皮存。圭角磨看尽,襟怀惨不温。追欢惭少壮,守道枉朝昏。剩学痴聋老,随缘寐莫喧。”诗中流露出内心的阴黯沉重,也映现出整个时代的痛苦。“在这个意义上,诗人唐湜把朱自清看作是这个时代的受难知识者的代表,不失为一个深刻的观察:搅动着晚年朱自清内心的,正是在变动的大时代里他自己,以至同类知识者的命运、责任与选择。”钱理群说。

一个有“悲哀的分量”的身影

1946年底,朱自清在北平《新生报》上发表了一篇杂论,谈到了知识分子的“生路”:“中国知识阶级的文人吊在官僚和平民之间,上不在天,下不在田,最是苦闷,矛盾也最多。真是做人难。但是这些人已经觉得苦闷,觉得矛盾,觉得做人难,甚至愿意‘去撞自己的丧钟,就不是醉生梦死。我们愿意做新人,为新时代服务。”

这段话,标志着朱自清思想的转向,正如他自己所说,“到了这年头,象牙塔下已经变成了十字街,而且这塔已经开始在拆卸了”。而促使他走出象牙塔的,正是闻一多的牺牲。朱、闻二人,一个从善如归,一个嫉恶如仇;一个“任何小事都不随便,每样用具都有一定安排”,一个则主张“痛饮酒,熟读《离骚》,方为得真名士”。两人并不是一路人,私交也不如想象中那么深,但在闻一多遇难后,悼文写得最多、纪念做得最切实、编辑《闻一多全集》用力最勤的,恰恰是朱自清。

1948年7月,《闻一多全集》的编辑早已完竣,朱自清开始整理亡友手稿。此前,他刚刚在拒绝美援面粉的宣言上签了名,身体极其虚弱,日记中常有“晚大量呕吐”“彻夜胃痛不止”的记载,体重降至38.8公斤。他在书房里支了一个行军床,桌边放了一个痰盂,方便随时呕吐,身体实在撑不住,就在床上歇一会儿。

7月15日,朱自清抱病,一天开了三个会,晚上又赶去参加闻一多遇害两周年纪念会。电灯关了,会场上点着两支蜡烛,台上挂着闻一多的画像,长髯飘拂,口含烟斗。朱自清站在台下,报告着《闻一多全集》的编纂和出版经过。这晚天气闷热无风,只有他直到终场也没脱衣服,花白的脑袋挂在瘦削的双肩上,显得格外大。

一个星期后,他又参加了一场座谈会。天气依旧郁热,他却还穿着一件绒线背心,脸色惨白。在路上,他断断续续地对吴晗说:“你们是对的,道路走对了。不过,像我这样的人,还不大习惯,要教育我们,得慢慢地来,这样,就跟上你们了。”

这是朱自清最后一次参加社会活动。从始至终,他也没有像闻一多一样,如冲破地壳的火山般,义无反顾地叱咤风云,而更像是一座倾斜的塔,停驻在十字街头:他知道必须“打破现状”,却担忧着“打破之后改变成什么样子?”他理解标语口号的意义,却意味深长地说:“即使会有(罢黜百家)这一个时期,相信诗国终于不会那么狭小的。”他认可知识分子的思想改造,又含蓄地表示“扩大自己得一圈儿圈儿的,得充实,得踏实。别像肥皂泡儿,一大就裂”。他真诚地加入扭秧歌的队伍,但仍想为自己留出一个自由独立的空间。

8月12日,朱自清因严重的胃溃疡导致胃穿孔,不幸去世,终年50岁。在钱理群看来,朱自清的病故为整个时代郁积的情感提供了一个发泄口。不同立场的知识分子以各種方式表达哀思,悼念文章之多,构成了70年前的一场“文化奇观”。人们说他是“最有良心的好人与学者”(郑振铎),具有“最完整的人格”(李广田);说他晚年思想的转变,是“把爱从小资产阶级移向广大的工农群众”(冯雪峰);最为著名的则是毛泽东在《别了,司徒雷登》中的称颂:“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮。”

而沈从文的悼文《不毁灭的背影》,只是平实地道出了亡友身上的“常人品性”——那些迥异于斗士与英雄的厚重、质实、调和、折衷,并为后人描述了一个有“悲哀的分量”的身影:一个午睡刚醒或黄昏前后镶嵌到绿荫荫窗口边憔悴清瘦的影子,在天翻地覆的巨变进程中,以他的平凡、素朴和坚韧,面对整个时代。

这个身影并不属于推着历史车轮前进的先驱,只是一个背着包袱一步一步跟着走的知识者,一路历经从温饱到理想的挣扎。惟其如此,他的“背影”才显得意味深长。