最好的爱情 最深的亲情

张丹丹

8月中旬,初秋的北京迎来一场大雨,玉渊潭公园旁的三里河路被雨水冲刷得干干净净,路上行人寥寥。这一片雨后更显静谧的小区里,有钱锺书和杨绛最后的寓所,女儿钱瑗也常来住。

这里,是被杨绛先生称作“家”的地方,“因为有我们仨”;这里,也是她顾望徘徊,感叹人生如梦的地方,因为“我们仨失散了”。

2007年,杨绛出版《走到人生边上》,呼应丈夫钱锺书在1941年出版的第一本散文集《写在人生边上》。

《写在人生边上》的扉页印着“赠予季康”,落款日期是1941年6月20日。那之前,钱锺书远客内地,在湘西的蓝田师院任教,书稿内容由杨绛在上海编定。季康是杨绛的名字。

那是战火纷飞的年代,钱锺书暑假回到上海时,两年多不见的女儿已经不认得他,不准他坐在妈妈旁边。但这两年间发生在湘西的大事小事,杨绛却都知道。分开的日子里,钱锺书为杨绛记下了详细的日记,信也写得很勤,二人好像从未分离。不过,回到上海的钱锺书还是发愿:“从今往后,咱们只有死别,不再生离。”

时间一晃而过,转眼又是离别。1997年,钱瑗过世;1998年,钱锺书过世。杨绛深居简出,写下《我们仨》寄托思念。她用细腻的笔触,告诉世人爱情与亲情最好的模样。结尾处,杨绛写道:“我们三人就此失散了……家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。”96岁时,她以《走到人生边上》回应漫长岁月里的爱与思考。《自序》中写道:“我是从医院前门出来的。如果由后门太平间出来,我就是‘回家了。”

他们仨都在的地方,才是家。

志同道合的夫妻

2011年,杨绛100周岁时,与《文汇报·笔会》有一次笔谈。她谈到与钱锺书的感情,是这样说的:“我与钱锺书是志同道合的夫妻。我们当初正是因为两人都酷爱文学,痴迷读书而互相吸引走到一起的。锺书说他‘没有大的志气,只想贡献一生,做做学问。这点和我志趣相同。”

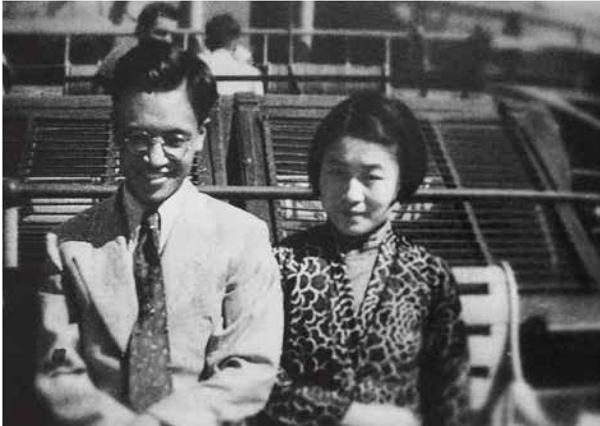

这两个志趣相同的人相识于1932年的清华园。那年3月,二人在古月堂外偶遇,相谈甚欢。杨绛后来回忆那时的钱锺书“身着青布大褂,脚踏毛底布鞋,戴一副老式眼镜,眉宇间蔚然而深秀”。随后两人开始鸿雁往来,到了一天一封信的地步。

1933年,钱锺书把自己早年的诗手写成册,赠与杨绛。这件事被杨绛以手写资料的形式放在了《我们仨》的开头部分,字体娟秀,颇有意趣。那一年,钱锺书到苏州杨府拜访,与杨绛定下婚约。两年后,新婚燕尔的二人赴英国牛津大学求学,开启了一段难得的专心读书的日子。钱锺书是庚款留学生,在牛津大学埃克塞特学院攻读文学学士学位。杨绛陪读,安心做一名旁听生,听几门课,每日到大学图书馆自习。

牛津假期多,二人几乎把假期的所有时间都拿来读书。杨绛回忆那段日子:“大学图书馆的经典以18世纪为界,馆内所藏经典作品,限于18世纪和18世纪以前。19、20世纪的经典和通俗书籍,只可到市图书馆借阅。那里藏书丰富,借阅限两星期内归还。我们往往不到两星期就要跑一趟市图书馆。我们还有家里带出来的中国经典以及诗、词、诗话等书,也有朋友间借阅或寄赠的书,书店也容许站在书架间任意阅读,反正不愁无书。”

为了清静读书,他们甚至在人生地不熟的牛津搬过一次家,杨绛评价“是我最用功读书的一年”。两年后,他们带着出生不久的女儿前往巴黎,在巴黎大学继续深造。杨绛生性要强,在读书这件事上也常暗自较劲,但她对钱锺书却总是服气的。“我们初到法国,两人同读福楼拜的《包法利夫人》,他的生字比我多。但一年后,他的法文水平远远超过了我。”这一年,是爱书如命的钱锺书恣意读书的一年。

到晚年住在三里河的寓所时,他们的状态仍是如此——每天在起居室静静地各据一书桌,静静地读书工作。这种状态,伴随了两人一生。

彼此欣赏的爱情

读书,是这段爱情的底色。

钱锺书的才华让杨绛甘愿为他洗手作羹汤。杨绛1942年完成剧作《称心如意》后,名声大噪。时人说起钱锺书,都说是“杨绛的丈夫”。但杨绛知道钱锺书的才华,所以,当钱锺书说想写一部长篇小说时,她就做起了“灶下婢”。

这部长篇小说,正是《围城》。1944年,钱锺书开始构思《围城》的写作,1946年完成。那是最为艰苦的一段岁月,他们在沦陷的上海,事事不便。杨绛第一次挎着菜篮子出门买菜还是钱锺书陪着的。钱锺书知道妻子难为情,特意一起去,有说有笑看了一回菜场里的众生百相。对生活中常有“痴呆气”的钱锺书而言,这样的体贴不知是有多深的情才能做到。

抗战胜利前,生活更为艰难,只说柴和米就已不易。买米要抢,烧柴要自制“行灶”,杨绛握笔的手总是伤痕累累,但她不觉得委屈。她在《记钱锺书与〈围城〉》中写过:“劈柴生火烧饭洗衣等我是外行,经常给煤烟染成花脸,或熏得满眼是泪,或给滚油烫出泡来,或切破手指。可是我急切要看锺书写《围城》,做灶下婢也心甘情愿。”

杨绛无比热爱钱锺书的才华。她说:“我了解钱锺书的价值,我愿为他研究著述志业的成功,为充分发挥他的潜力、創造力而牺牲自己。这种爱不是盲目的,是理解,理解愈深,感情愈好。”

钱锺书对杨绛的爱慕同样溢于言表,以至于诗人辛笛笑话他有“誉妻癖”。他曾经说:“杨绛的散文是天生的好,没人能学。”在1945年出版短篇小说集《人·兽·鬼》时,钱锺书在自留的样书上写有这样一句话:“赠予杨季康,绝无仅有地结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。”