怀念他们仨

北师大校园里一株雪松前,放了一束白色的花。也许,有些新同学不知道,钱瑗安眠于此。

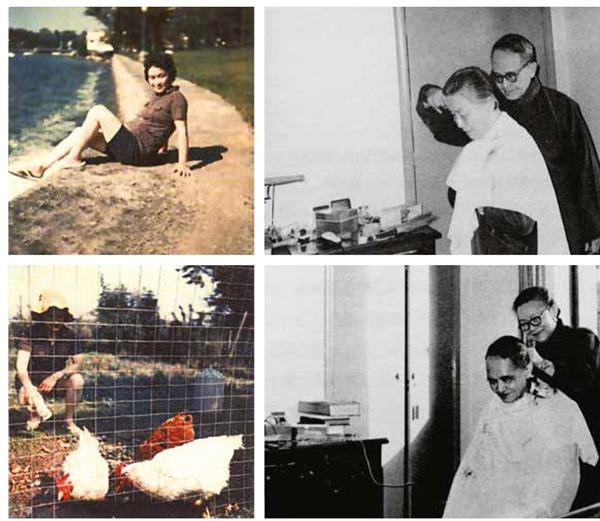

钱瑗曾与父亲钱锺书、母亲杨绛住在北京三里河南沙沟小区。他们是1977年搬进来的,1997年钱瑗去世,1998年钱锺书去世,留下杨绛一人独守空宅18年。一晃,钱锺书去世20年了。2018年8月,《环球人物》记者再次来到南沙沟,已记不清这是第几次来这里。院子里的一位耄耋老人说:“他们的房子已经被国家收回去了,现在没人住。”6号楼三层最西侧那个阳台仍是敞开的,那就是他们仨曾经的家——院子里唯一没有封闭阳台的那一户。杨绛生前说:“为了坐在屋里能够看到一片蓝天。”院子里一位中年居民说:“自杨绛2016年去世后,偶尔会有人来他们的寓所看一看,这里成了他们的故居了。”

不久前,《出版人》杂志发表一篇文章,对国内权威的图书市场零售数据进行整理,排列出虚构类、非虚构类、少儿类3个领域,522周以来进入周畅销榜前30名次数最多的10本书,即10年畅销书,钱锺书的《围城》和杨绛的《我们仨》分别进入虚构类、非虚构类榜单。作品双双进入10年畅销书榜,这一点恐怕只有这对伉俪能做到。这也算得上对他们最好的告慰。

2003年,杨绛最富深情、亦是最负盛名的长篇散文《我们仨》问世。浙江大学人文学部主任徐岱告诉《环球人物》记者:“《我们俩老了》《我们仨失散了》《我一个人思念我们仨》,即便你不知道书的内容,读完这三个标题也会鼻子一酸。一位年过九十的老先生将一生对家人倾注的感情呈现在一本书中,就是这般有震撼力。”

15年后,曾负责出版《钱锺书手稿集》的编辑郭红,再拿起《我们仨》,看着看着就流泪了。“钱瑗去世以后,杨先生的五脏六腑都掉出来了,她又把它装了进去。”郭红说:“等到杨先生去世了,再看她的东西,反倒觉得比原来更尊重她,有了不一样的感觉。”“从今以后,怀念她的最好方式就是读她的书。”

在钱锺书先生去世20周年之际,《环球人物》记者采访了多位和他们仨或其作品有过接触的人,他们在以各自的方式怀念他们仨。

怀念一种纯粹的学术追求

“他们哪里不一样?”《环球人物》记者问。

“他们把精神生活当成生命中最重要的东西。有些人是靠逛街聊天打麻将生活的,他们是靠读书、靠写作活着。”郭红答。

钱锺书去世后,杨绛一直亲自整理《钱锺书手稿集》,为此付出极大的精力。郭红曾是商务印书馆的编辑,因为参与出版钱锺书、杨绛二人的著作,与杨绛有七八年的交往。她回忆:“2007年8月中旬,帮助杨先生打理出版事宜的吴学昭阿姨打来电话,告诉我杨先生的《走到人生边上》写完了。杨先生觉得我们出版《钱锺书手稿集》付出很多,对我们比较信任,答应让我们出这本新书。她8月中旬把稿子给我时,非常严谨,告诉我有一些引文的出处可能不太准,让我们帮忙核对。我们在核对过程中发现出入极少,可见杨先生是非常博学的。”

郭红每次取待扫描的手稿之前都打电话告知杨绛,每次见杨绛,发现她的眼睛都是红的,“她肯定是熬夜整理的”。那些手稿保存很多年,有的缺损一块,有的黏在一起,但郭红说:“每次交到我手里的手稿都是修补整齐、编号清晰的,即使是破烂的,但一定是清晰的。”

2011年,《钱锺书手稿集·中文笔记》出版,共20册。2016年,《钱锺书手稿集·外文笔记》出版。钱先生留下的几万页笔记,杨先生都为他整理完了,才安心而去。

当然,做学问对杨绛来说是一辈子的事,她从不张扬自己的学问,也从不以学问去求得什么。1953年,杨绛任中国社会科学院外国文学研究所的研究员,属于外文组(今社科院外文所)。说是外文组,其实最初只有一个英文组,除了“老先生”,还有3 个“年轻人”:朱虹、徐育新、杨耀民。如今,朱虹是“年轻人”里唯一的健在者,她向《环球人物》记者回忆道:“第一次见杨先生,她温文尔雅,说话细声细气,对年轻人很和气;皮肤特别白,总是穿得很整齐。”朱虹记得:“当时,其他‘老先生基本都是二级研究员,唯独把杨先生评为三级副研究员。我们私下议论,觉得不公平,可是杨先生不在乎,她一点都不看重这些虚名。”杨绛翻译了一首英国诗人蓝德的四行短诗,简直就是她的心声:“我和谁都不争;和谁争我都不屑。”

1978年,杨绛翻译的《堂吉诃德》出版。当年6月,西班牙国王胡安·卡洛斯一世和王后来华访问,邓小平将《堂吉诃德》中译本作为国礼赠送给贵宾,并在国宴上将译者杨绛介绍给国王和王后。邓小平问杨绛,《堂吉诃德》是什么时候翻译的,杨绛只答今年出版的,而为这本译著倾注的将近20年的心血却略而不谈。事实上《堂吉诃德》的翻译始于1958年,为了忠实于原作,已经47岁的杨绛甚至自學了西班牙语。

“杨绛的翻译精善秀雅,我们当年看到她翻译的《堂吉诃德》,非常赞佩。”中国人民大学文学院院长孙郁说,“当时中国的学问荒废了很多年。她和钱锺书发表的新作充满了学术气和智慧,让人感觉知识界从‘文革十年的暗区里走出来了。我们现在的学者和作家,很多人都是一个样、一种类型。但杨绛和钱锺书很独特,他们处事、写作、做学问的方法和别人都不一样。在自我消失的年代里,他们能保持自我,同时又充满智慧和趣味。”如今人们怀念他们,其实是怀念那一代先生们的深厚学养和独特品格。

钱锺书在文学研究和文学创作方面的成就卓越。他有才气,有“照相式的记忆力”,懂得十几门外文,即便这样“富有”,他也几乎是每分钟都想用在做学问上。

1969年11月,钱锺书最早随社科院文学所“先遣队”到达河南省罗山县的“五七干校 ”。在干校,他曾被派去搓麻绳。当时同在社科院文学所供职的钱碧湘回忆起来,打趣说:“他搓的麻绳实在让人不敢恭维。” “搓麻绳算是个技术活,需要把两股绳搓起来,再拧成一股。钱锺书当时已经近60岁了,寿眉浓长,双目低垂,手中不停捻动着麻絮。他不会在腿上搓,只得用两根手指捻成单根,单根的麻绳一放在地下,就似大蚯蚓活了起来,慢慢散开了。他身旁一位年长的大姐说:‘这可不行,上头要找茬的。趁他不注意,她就把脚底下一团一团麻绳摸了过来,重新加工。钱锺书对此事从来没有知觉,也从来没发现自己搓的方法有什么不对。”到了晚上,干校灯光黯淡,钱锺书就在灯下立读。

与杨绛同在社科院外文所工作过的郑土生还告诉《环球人物》记者,一次他去看望两位先生,“钱先生感冒了,坐在椅子上,两边和面前都堆着高高的书,像城堡似的。钱先生难受了就拿本书看,减轻病情和内心的苦闷”。这些书都是杨绛堆的,只有她才知道什么能缓解钱锺书的病痛。

甚至一家人每天的日常就是读读书,且互不打扰。杨绛说:“锺书是我们的老师,我和阿瑗都是好学生,虽然近在咫尺,我们如有问题,问一声就能解决,可是我们绝不打扰他。”钱瑗十五六岁就已经囫囵吞枣似地饱览杨绛书桌上的各种外文书,她的同事回忆:“后来钱瑗赴英国留学,国外假日特别多,每当假日同学外出旅游,即便就剩她一人,她也遨游在图书馆的书海,常常趴在高高的梯子上查阅材料,这对她是最大的享受。别人归国都带回了彩电、音响等‘几大件,她却带回几箱特重的精选书籍。”

怀念一种不灭的文人风骨

钱锺书说:“人谓我狂,不知我之实狷。”

1950年8月,钱锺书被调到中共中央毛泽东选集英译委员会参加工作。消息传出,有一位不常往来的老相识登门道贺。钱锺书惶恐地对杨绛说:“他以为我‘到南书房行走。这件事不是好做的,不求有功,但求无过。”

一次,在翻译中,钱锺书发现《毛泽东选集》中有段文字说“孙悟空钻进庞然大物牛魔王肚里去了”,觉得不对。他坚持说“孙猴儿从来未钻入牛魔王腹中”。这一问题反映到胡乔木那里,胡乔木从全国各地调来各种版本的《西游记》查看,钱锺书说的果然没有错。因而后来出版的《毛选》中这段文字改为:“若说:何以对付敌人的庞大机构呢?那就有孙行者对付铁扇公主为例。铁扇公主虽然是一个厉害的妖精,孙行者却化为一个小虫钻进铁扇公主的心脏里去把她战败了。”其实在这之前,也有人怀疑过原文是否恰当,但由于是1942年毛泽东写的社论,就觉得碰不得。

即使下放到干校,钱锺书也坚持自己的原则。干校开大会的时候,他一直摇头晃脑。有参会人问文学所的同志:“钱先生在干什么?”那人答:“他在背唐诗!”文学所的人知道,那些假话、大话、空话,他是不要听的。

或许,钱锺书能一直保有自己的率真与狷狂,也是因为杨绛的“保护”。

郑土生回忆:“1966 年,有人污蔑钱锺书先生,说他的桌上不愿意放毛主席的著作,并贴出大字报。这是一个非常危险的罪名。杨绛先生觉得冤枉。那天晚上天快黑了,她带着钱先生,拿着手电筒和糨糊,把写好的一张小字报贴在大字报的下面,申明没有这回事。当时,我看到了这一幕,他们也不避我,但是彼此间都不敢说话,贴完小字报就走了。”反贴大字报,这还得了。“所有老干部和‘老先生都不敢在人家批评自己的大字报下面反驳,杨绛先生立刻被拉到千人大会上批斗示众。”革命群众要她低头认罪,谁知杨绛竟和革命群众顶嘴了,还跺着脚说:“就是不符合事实!”郑土生说:“整个‘文革期间,敢和革命群众发脾气的,外文所只有她一人。她晚年谈起这事还不无得意,因为她坚持不认假账、不说假话,爱护了钱锺书先生的名誉。”

钱锺书逝世后,杨绛护着他的笔记遗作,便是守护着他的真与狷。

郭红说:“之前有人说,《钱锺书手稿集·中文笔记》和《钱锺书手稿集·外文笔记》在当年起到了谷歌的作用,因为没有搜索引擎的时候,他靠自己读书多,给大家指出了找什么书。但杨先生不同意此说,她觉得钱先生读哪些书体现了他自己的趣味、判断和选择,钱先生给出的书目,是基于自己的学术修养和个人趣味给出的一个选择,已经自动把差的书滤掉了,而搜索引擎不会这样做。比如《中文笔记》摘录哪些书,摘录书的哪些内容都是他选择的一个表现。所以她说,提出这样说法的人既不懂学问,也不懂钱锺书,也不懂索引。”

2003年钱锺书的《容安馆札记》影印本出版以后,有人希望整理成铅字版出版,便找到郭红,请她向杨绛提出这个请求。“但杨先生拒绝了。一旦抄错了,大家也会认为是对的,没有人有能力来担任核实的工作,再者,也没有人保证它的呈现方式是对的。最后,人家会质疑作者,谁会质疑抄写员呢?”

怀念一种率真的人格魅力

影印版《容安馆札记》出版没多久,有人就写了一篇批评文章发在《读书报》上,指出出版说明里有硬伤,而且书的内页有小错误。郭红回忆说:“我因此觉得自己犯了极大的错误,内心压力很大,就开始发烧。杨先生却没有做任何批评,打电话说:‘郭红啊!你不要着急!他们这些(指责)是冲我的,他们不是冲你,你不要生气。”身形娇小、外表柔弱的杨绛,若是认准一个人可交,便总想做别人的盾牌。

这样的温情,郑土生有同样感受。“我是钱先生和杨先生的晚辈,也一向称自己是杨先生的学生,但是她在送我书时,总是在扉页上称我为‘贤友,跟钱先生一样。”说到这里,郑土生特意将扉页写有“贤友”的书拿给《环球人物》记者看。

“杨先生是一个非常周到的人,”郭红说,“我每次去她家,她一定会让保姆给泡一杯花茶,让我喝,跟我聊天。她任何时候出来见客人,都是很漂亮的,打扮都很认真。你看得出来她穿的不是新衣服,但一定都是干干净净,平平整整,很精致的。她家里没有装修过,但是水泥地面光可鉴人,卫生间的管道也擦得干干净净。”

居室之干净,如窥一斑而知全豹,照见处世之磊落。钱瑗是全国外语教学英语教材评审委员会的委员。北京师范大学英语系教授陶洁回忆:“在一次评审会上,有位老师推荐了一本文史学,并且说这本书已经有了钱锺书先生的赞美和推荐。那位老师话没说完,钱瑗腾地站起来,满脸通红,大声说:‘我父亲没有推荐。这句话使推荐人很难堪,他掏出三封信放在桌子上,表示自己没有撒谎。会场气氛变得尴尬。有位老师好奇便看了那三封信,其中钱锺书写的大半是客套话,最后以‘容当细读结尾。这确实不是推荐信。”

蓝色牛仔上衣,胸前挂着眼镜,拎着一个硕大的黑包,一路精神抖擞地来到课堂,这是钱瑗留給北师大学生的深刻印象。她要求极严格,非常有原则。对于学生的毕业论文,她认为不合格,决不轻易通过,一般要求学生推迟答辩,只有经过认真修改才能答辩和毕业。有一次外校寄来一篇申请职称的学术论文让她审阅,她发现几段未加引号的内容似乎见过,为此花了一个下午在学校图书馆查到原文。她将这几段文字复印出来,连同审阅的评语一起寄了回去。

工作越久,钱瑗身上的责任就越重。回到家,钱瑗的电话也多,有时一谈就是几十分钟,还常出差。杨绛心疼女儿,问“能不能偷点懒”,钱瑗只是摇摇头。

1996年春,钱瑗腰疾加剧,一日清晨竟无法坐起。她瞒着母亲打电话到北师大外语系求助,经过一段时间的检查,确诊为肺癌晚期。既是同窗又是同事的章廷桦向《环球人物》记者回忆:“当时诊断结果对病人是保密的,但亲友的神情、大夫的谈话、服用的药物早已表露出来。钱瑗心中有数,但是装作不知,不问病,不谈病,似乎只是挪了挪上班地点。她在病床上依旧工作,定期给博士生、硕士生指导,为国家教委的科研课题写研讨提纲,还特地为《中小学外语教学》杂志写了篇稿子。”章廷桦打电话劝她多休息,她说:“这是还文债。答应很久的事了,欠债总是不好的。”

1997年3月4日下午,钱瑗在安睡中去世。她生前有言不留骨灰,但北师大外语系的师生舍不得钱瑗,还是将她的骨灰带回校园,埋在她生前每天走过的一棵雪松下。钱瑗去世百日后,杨绛到钱瑗工作的教学楼边上,遥遥望了望这棵雪松,套用苏东坡的悼亡词说:“从此老母断肠处,明月下,长青树。”“我肯定圆圆(钱瑗乳名)不在树下,看了树,只叫我痛失圆圆。”

第二年,钱锺书去世。杨绛开始撰写《我们仨》。《我们仨》的封皮上有一句淡淡的又锋利的话:我一个人怀念我们仨。2016年,杨绛去世。这句该变成:世间的我们一起怀念他们仨。