公共服务媒体、共和民主论与“假新闻”

冯建三

冯建三:“台湾国立政治大学”新闻系教授(台北市)。

一、 前言: 私有化止步

“公共服务广电”(public service broadcasting, PSB)得力于社会条件的配合,以及电波频谱属性的配合,在1920年代诞生于欧洲。它的创设动机不在谋求私利,却已庇荫影音消费电子产业;PSB产权是公共威权所授予,但政府不能直接指挥其员工。

到了1980年代,俗称“经济新自由主义”的思维席卷各地,绝大多数国有生产与服务事业中箭落马,招致全盘或局部私有化的命运。值此浪潮, PSB是少数,甚至是唯一的完璧,所有PSB几乎不但安然无恙,①它还在欧洲本身,由西欧扩张至东欧与中欧(Medijske Studije,2015)。在光州事变后,东方的韩国政府出于稳定政局的考量,从事“大众传播再组合”,包括改造私人广电,大举扩张PSB的规模,直到1991年,私有的广电频道才再度出现(Kim, Kim & Kang, 1994, pp.62-64, 105-108)。

21世纪翩然降临,影音图文的制作、传输与阅听,随数字技术而逐渐融合与成熟。从欧洲起,PSB渐次以“媒体”取代“广电”,强调愿景也高悬明镜,不再也不能故步自封,必须与时俱进,人们使用科技产品的愿景及习惯既生新象,PSB于是同步迈向“公共服务媒体”(public service media, PSM),通过传统的电视机载具,同时也要善用有线与无线网络及个人电脑与手机,提供并改进信息、教育及娱乐的服务;亦有学者以PSB 2.0相称(Brevini, 2013)。近年,PSM也在东方的城市香港诞生,即便规模尚小;②在南非、中东与亚洲的伊斯兰教国度,以及印度与孟加拉国等国,PSM也在开疆拓土(Rahman & Lowe, 2016)。在拉丁美洲,传媒改革与相应政策不一定以PSM为名(Segura & Waisbord, 2016, pp.20-24),但精神与PSM接近的社区及另类传媒21世纪在拉美的进展,值得一记,特别是阿根廷与委内瑞拉(Martens, Reina & Vivares, 2016)。

有此成就,各国PSM遂生信心,认知为己谋就是为人谋,肯定个体之善,必能与总体之福提携共进。于是,1950年成立的“欧洲广电联盟”(European Broadcasting Union, EBU),运作更见活力,虎虎生风,走出欧洲,至今在56国拥有73家会员,并在亚洲、非洲与美洲另有33家会友。③2002年起,更有“再造公共事业”(Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise, RIPE)的兴起,每隔一年,它从欧洲而至亚洲与澳洲,积极择定PSM,结合当地大学,联袂邀集人选切磋交流,从中选定论文编修成册,至2018年,即将累积八本。④

二、 PSM实践“共和民主论”

“经济新自由主义”的私有化主张虽然未能撼动PSM,但出于不真诚、误认或敌意,想要减少乃至于消灭PSM影响力的经济主张,并未终止。精诚所至,金石未必能开。惟笃实的辩论依然是化解误认或敌意的重要法门,所有经济主张都得面对一个事实,亦即任何的资源分配机制,出于不同的原因,都有失灵的时候。政府采取非价格机制可能生效、也会落空而未能达成目标;反之,市场价格机制若能无往不利,就不会有为了节省交易成本而创立公司(Coase, 1937)。主流经济学强调政府若不遵守价格机制,施政将会失败,对于政府失灵的过度强调,使“市场失灵”的事实招致淡化,或者,主流经济学经常另作主张,认为假使“产权”有更为明晰的界定,构成市场失灵的外部性问题,并不一定需要政府介入以求解决,而是能在市场内部予以吸纳或化解(Coase, 1960)。

(一) 认真面对市场失灵

至今为止,贝克(Baker,2002)是英语及华语世界第一个接受主流经济学“市场失灵”的概念,据以推论与立说,并且结合公法学及政治理论,将其运用在传播与(新闻)媒体领域的人;十多年前,贝克已经采取市场失灵说,对彼时仍算新兴的网络,以及由来已久的文化跨国流通或贸易议题,提出分析。

传媒内容的生产成本可以很高,不因使用的人是一人或一亿人而增减,但其复制成本很低,在数字与网络年代甚至趋近于零。《冰与火之歌:权力游戏》(GameofThrones)(2011年首播)从首季平均制作费一集500万美元,至第六季已倍增至1000万美元,名列电视剧史上最昂贵的作品之一(Hawkes, 2016)。假使它能吸引1000万人观看,分摊后一人出资一元,但如果仅有10000人,一人支出变成1000元;相同产品而消费价格可以悬殊若此,也不因消费人数多寡而使其生产成本变化,同时,甲使用相同产品(比如,一篇调查报道)后,产品仍在,他人可以同时或事后再次使用,这些已经无法运用市场的价格机制给予解释。这就是传媒内容作为“公共物品”(public goods)的特殊性质,也是贝克必须处理的第一个市场失灵之原因。

运用市场机制于传媒内容的产制与流通,必然还得处理市场失灵的第二个原因,这就是“外部性”(externalities)问题。市场买卖涉及生产者与消费者,但卖方可能无法从产品中获利,这个时候,即便买卖双方以外的第三人众(社会)可以从中受益良多,媒体仍然会裹足不前,不愿提供这类产品,致使其生产必然不足。反过来说,假使卖方无须承担该产品的(全部)成本,但买卖以外的第三人众(社会)却因为该产品(充斥)而受害(承担成本),那么这类产品就会过量生产。前者是具有“正外部性”的传媒内容,因为市场机制而生产不足,后者是具有“负外部性”的内容,在市场机制纵容下,生产过剩。正外部性比较好的例子之一是“调查报道”这个文类。它可以纠正错误、推动社会进步,但长期以来无论是文字或影音的调查报道,均无法取得足够数量的受众以志愿的方式,通过自掏腰包的价格机制,持续给予支撑;进入宽带与数字年代后,从报纸杂志到广电传媒的调查报道记者人数减少,新兴的网络媒体聘用的人手增加,两相加减,从事第一线的编采队伍萎缩不振(Hamilton, 2016)。⑤调查报道的社会贡献无法转化为媒体的收入,业者最多认定这是叫好不叫座,可能偶一为之,却欠缺经济诱因稳定投入,遂有长期生产不足的困境。相对于调查报道及其他公众事务等俗称的“硬”新闻,名人琐事、影视明星、娱乐至死、体育生活、凶杀犯罪等“软”新闻市场竞争机制愈见激烈,过量供应的幅度就会水涨船高。该类新闻固然也是民生所需,但与后文还要论及的“假新闻”一样,可能产生有碍社会与民主沟通的负外部性。然而,市场无法通过价格机制使制作与传布假新闻的人承担成本,是以假新闻的现象层出不穷、无从根治。

(二) 民主政治与新闻传播

贝克因此论证,传媒内容的生产与分配及使用,不能仅以市场机制为之,不能仅将人当成一般商品(如“电视机”)的“消费者”看待;电视机不是跳出图像的烤面包机。进而补充的标准就是“公民身份”,亦即我们应该也必须以“民主政治”理论作为衡量传媒供输的依据。除了“精英民主”论不为贝克接受,“自由多元民主论”及“共和民主论”在他看来,各有可取。若就美国来说,无论是广电、报纸或是杂志,由于都受到私人商业体制的限制,并且没有通过纳税人授权而责成政府提供合理的奥援,遂使美利坚的传媒身陷商业的“腐败”状态,让人颇有忧心之时。其次,美国传媒(杂志、发行全国的报纸)虽有“自由多元”的表现,不同政治信念(比如,保守派/共和党、自由派/民主党……)可以通过“我群”的传媒作为号召与动员,却因竞争广告收入,致使不少观点或群体的声音,就此彰而不显,甚至消失;“共和论”(地方报纸,多属一家独占)则在求好各方、广为招来报份的考量下,温和求同而刻意回避差异及冲突,遂会予人粉饰太平与强求团结或休戚与共的印象,表现在若干地方报纸启动,但《纽约时报》等自由民主派报纸抨击,曾经风行一时的“公共新闻学”运动(Corrigan, 1999)。

因此,贝克使用“复合民主理论”(complex democracy)这个术语界定理想的情境,他希望推荐这个概念,作为引领传播体系更新的参考。这个复合论有“两个基本认知”,以及“两个构成要件”。

认知之一是,人有多重身份。生产者之外,人们依据经济所得与嗜好而成为不同类型的消费者;与此对照,政治权利的公民身份虽受年龄限制,却不能因为性别、种族、宗教、经济所得等的差别而分类。顺此,人与传媒的关系同样兼具消费者与公民的双重身份;现实的危怠之一,出在传播实务的运作,过度膨胀消费者身份,公民身份相应萎缩。认知之二是,公民身份在传播领域的实践,有待相应的财政支持,必然透过政府代表所有公民而采取特定的资源配置(公务预算、传播相关产品的特别捐、执照费等),不能(完全)由广告主出资间接赞助,也不宜(完全)由个人以消费者身份通过志愿性支出而提供。

两个构成要件就是“自由多元论”与“民主共和论”,复合论同时认可二者,强调不可偏废。

理想状态下,随着人的身份认同之增长,往往当有传达该认同内涵的等量传媒,同步或随后出现。比如,各种性别认同、劳工与资方观点、环境生态保育主张、动物福利等认同或价值,若是真能各自有传媒为其耳目喉舌,正可以理解为自由多元论的传媒表现,虽然实况并非如此,却是人的这些身份难以在传媒充分凸显,而是被消费者的身份所抹平。另应注意的是,各种价值在复合论中是否都应该得到呵护与养育,会有争论。比如,除诽谤与侵犯隐私少有国家容许之外,歧视或仇恨(如移民或宗教)等言论,特别是近世有关纳粹与法西斯的言论,能否仍然为自由多元论所宽容或愿接纳、尊重或支持,欧洲与美国的法规不同。

比如,为了充斥“批评移民”内容的报纸杂志是否可以得到补助,瑞典行政与立法部门间曾有争议(Inrikes, 2013)。罗尔斯(John Rawls)认为自由主义者必须中立,依此推理,若要补助,则内容的差异不能成为决断补助与否的考量。但同样是自由主义者的凯恩斯,以及《自由四论》的作者柏林(Isaiah Berlin)等人的思路则认为,这是混淆“宽容”与“中立”,他们“都理所当然地视提升文明为政府的功能之一”(Skidelsky & Skidelsky,2012,pp.113-114)。假使认同这个视野,并且同意反移民等歧视言论并不文明,则刊载该类言论的传媒就不该取得补助。

相较于同样对报业提供补助的法国等国,瑞典的报业补助(已延伸至网络)有两点更为接近贝克复合论的认知。一是如同挪威,瑞典对任何城市发行量最大的报纸(不含免费报),不予补助;二是瑞典在各国的报纸补助中,独树一帜,其补助资金不取自公务预算,而是直接征收报纸的广告收入后再行分配(Smith, 1977,p.44; Hedebro,1983,p.143; Ots, 2013,p.314)。

瑞典与丹麦、芬兰与挪威,法国与(规模较小的)意大利,是西方对报纸仍有依据法规而提供直接补助的国家,这些报纸通常与政党或其他社团(工会、宗教等),具有立场或组织的亲近性。在此背景下,这些国家的报业市场所呈现的自由多元表现,较诸并无同型补助的国度,无疑会丰富一些,唯其幅度无法高估。比如, 2009年之后,芬兰补助各政党的经费增加,但报业补助金额减少(该年仅50万欧元),因此,各党往往移转部分政党补助,作为报纸、网络及其经营之用,到了2016年,芬兰只有10家报纸(周刊或杂志形式)自认仍有政党取向,其总发行量21.7737万份(芬兰人口500余万),比最大规模的日报,还要低些(Nieminen et al. 2013,p.189; Jyrkiainen, 2017)。

北欧与南欧国家补助平面传媒的规模,最盛时期已成明日黄花,因此,即便在这些国度的报纸,较少招致贝克所说的商业广告之“腐化”,真正能够自拥报纸、自由表述自己身份认同的群体数量,必然已在减少。网络让更多的人可以拥有“自媒体”,从而各群体要在虚拟空间寄情寓意,对外传播,在技术上已无困难;然而,如后文即将讨论,网络所容许的自由多元即便没有广告等商业腐化,也无法因为各种议论的林立后,就能加总汇整而成为整体层次的“共和”。不但无法走向共和,在网络年代,人们竞相进入同温层与不相往来的倾向,很有可能业已更为浓厚,乃至于走入极端(Sunstein, 2009)。

现实走向既然若此,就会使得共和园地难寻,人们空有多样身份,却很少能全面开展。常态反而是,人们仅取其一而诉求,遂使其外的认同未获滋润;若说群体,则接触我群以外声音的机会减少,对话他者的机制减弱,人们如今相当重视的“审议民主”,愈发成为遥不可及的境界。因此,“共和传媒”作为兼容并蓄的园地,就是要使多种认同与身份的叙述,消极则可在此为他人知悉,积极则收理性思辨与切磋攻错的机会,让真正的共识得以酝酿或出现。如贝克所论,在美国,自由多元的传媒在报纸杂志的表现固然数量不少,却多有腐化之象,而因为技术及其营运的资本形式所致,电视这个本来倾向于共和的媒体,偏有更高的腐化,表现在联邦通讯委员会主席早在20世纪60年代就慨然叹曰,美利坚的电视“是一大片荒原”(Minow, 1961)。50多年来,空有科技的推陈出新,这个局面未见改善。

(三) PSM的政治效能

近年罕见的大规模跨国经验研究,征集瑞典、挪威、荷兰、比利时、英国与美国的收视材料,佐以相关调查,指认了这个事实:“地处欧洲北方的这些国家,将大量资源投入公共电视,各个主要公共电视频道因此在市场上占有强大位置。这就产生了效果,电视频道大量增加所造成的观众零散化趋向,遇此而受牵制,遂有放缓。这些主要的公共频道服务的是一般公众;它们的新闻节目软硬都有,这样就能将“全国”(nation)联系在一起,不会只是迎向精英观众。相对地,美国公视则在边缘,观众少且在上层……这就使得美国有相当大比例的公民(集中在低教育成就者),他们对(译按:硬)新闻都不闻不问了”(Aalberg and Curran, 2012,p.199)。

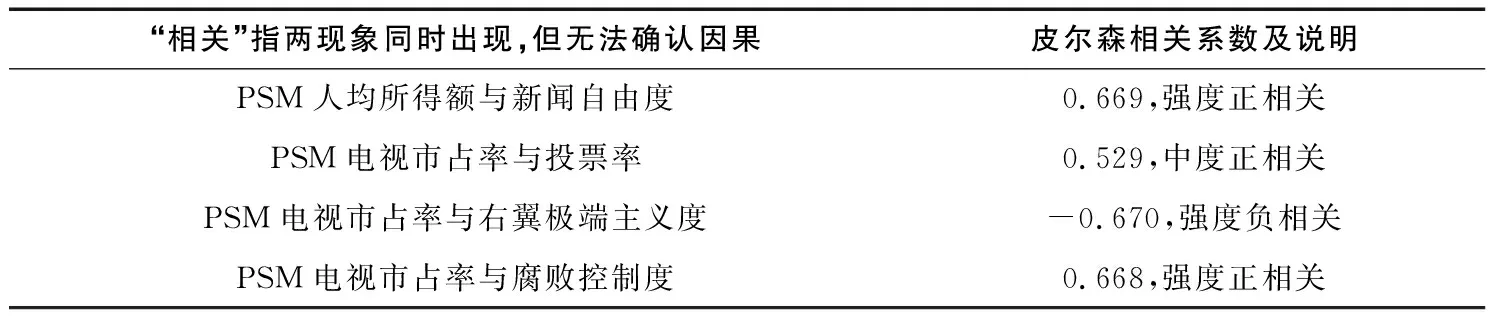

电视加入收音机与网络而成为PSM后,它们所能发挥的“共和”功能,相当明显。EBU取30国的PSM市场占有率作为重要变项,参酌相关数据库(包括欧洲联盟执委会的“年度欧洲人文社会晴雨表”(Eurobarometer)调查、美国自由之家的“新闻自由指数”,民主与选举国际研究所的“各国中央层级选举投票率”“右派极端主义指数”,以及世界银行的“腐败控制指数”,大多数是2014年的资料),得到表1的结果:PSM的市占率愈高,其PSM在内的整体媒体也是愈加自由,而该国的投票率也大致增加;政府代表国民投入的人均金额愈多,该国的PSM新闻自由度也是愈高,通过舆论监督等方式取得之控制腐败的动作,也呈现高度相关。历史上,欧洲人受纳粹伤害甚深,因此对右翼的极端主义相当戒慎,依照表1所征集的数字推论,PSM在人们最常接触的电视市场若有愈大的占有率,该社会同时出现极端右翼力量的机会就小了很多。这个关系并非没有重要意义,毕竟,不少欧洲国家存在极端的右派政党,既有政党,仇外乃至于仇恨等极端言论,就与政治力量互成奥援。比如,英法这类政党的声势在2017年受挫,“另类德国党”尚未跨越5%的门槛,无法在联邦国会取得席次,但在16个州的13州,已有民代(Chase, 2017)。AfD等类政党,正是企图以极端话语及挑衅的言辞,拉抬自己的能见度与支持度,此时,PSM的共和功能,就在冲淡这类仍是自由与多元意见的构成,却僻处偏峰的一种。

表1 欧洲PSM与社会贡献的关系系数,2014

资料来源: EBU(2016a)。

表1的PSM是跨国的统计比较,但还没有列入新媒体。表2则是个案的详细资料,以材料比较容易取得的英国为例,展现BBC这个历史最为悠久的PSM在宽带发达及机顶盒高唱入云霄的年代与其他英国PSM在该国新闻及整体传播环境所扮演的角色。

先看“新闻”。在英国看电视新闻,高达76%的人收看BBC的各个新闻时段或频道,比例相当惊人。与此相较,收看BBC所有频道仍达35%~40%的市占率,居然算是偏低了。BBC之外,假使再加入同属公产权的第四频道(C4)、收入最高的私有“独立电视公司”(ITV),以及1997年开播的无线第五频道(C5)的新闻,那么,超过92%的英国民众在去年(2016)所收看的新闻来源,相比于卫星及宽带尚未降临的20世纪90年代,变化相当有限。这就是说,新的媒体进入英国电视市场约20年,但未曾撼动BBC或英国整体的PSM在新闻领域所扮演的领导角色。在广播新闻方面,BBC新闻的影响力似乎有所减弱,但是仍然还在64%的水平,假使考量另有19%的英国民众同时选择BBC与私人收音机,那么BBC广播的新闻重要性,显然也在75%上下。上网看、听或读新闻,虽是复选而使总比例超过100%,但BBC网络的接触达56%,是其余PSM之合的7倍、脸书的2倍、谷歌的3倍与推特的5倍以上,而脸书及谷歌与推特自己并不生产,而是转载新闻,假使转载的来源五成以上来自BBC,那么BBC网络所刊载的新闻之到达率,有可能超过八成。

新闻之外,英国人每天在客厅看电视仍有3小时42分钟,高于使用手机或电脑的2小时40分钟(一个月83小时),但有七成(16~34岁的人则是87%)曾经同时会有这两种行为,亦即一边看电视、一边用手机或手提电脑(说话或上网等),至于究竟同时进行的行为长度,从而重复计算使用时间占了多少,相关研究未曾披露。再次回到电视,在客厅在内的任何地方看电视时,高达92%的情况看的是PSM的内容,只有8%是不受英国PSM法规要求的卫星等电视(包括各种视频点播节目);如果仅计算在客厅这种传统的看电视方式,PSM囊括七成,前述商业收视行为是三成。但是,PSM的收入是55.79亿英镑;至于英国2000余万观众户当中,订阅天空卫星频道、网飞(Netflix)及亚马逊流媒体视频点播的户数,分别超过1000万、640万与500万(不少家户订了两种以上)(Sweney, 2017),收入达64亿英镑,两相比对,应该说PSM所用的钱少,但吸引观众使用(消费)的时间反而长了两倍以上。

表2 英国宽带年代PSM与其他传媒“收入与使用时间*”分析,2016年

*电视收看行为调查4岁以上,其余调查15岁以上;☆1 PSM频道20余个,主频5个(BBC经营2个,不播广告),ITV、C4与C5各1个;含PSM频道,英国收视率调查在2016年可测得328个频道的收视率。☆2 有6.7%看默多克(Rupert Murdoch)拥有的“天空”(Sky)新闻频道,另有1%收看其他电视新闻。☆3 英国商业电视机构没有经营广播频道。☆4 有19%的人既听BBC,也听商业电台。☆5 实况收看占80%;录像7天内收看占10%;录像8~28天收看占2%。★ ITV另有19亿英镑制作节目与付费电视收入,但C4、C5仅有广告收入。

资料来源:Channel 4 (2017, July 12); Daily digital marketing research (2016); Kanter (2017, March 1); Ofcom, 2017a:14-15, 3, 38;2017b: 51, 82-83, 86, 92, 98, 184, 186; Williams, Christopher (2016, November 7)。

(四)PSM的经济效益

以上说明特别是表1与表2的资料提示及解释,PSM正可以阐明贝克复合论所说的“共和民主”传媒之内涵。在英国,不但BBC是具有领头羊地位的PSM,另有两家私产权及一家公产权但取广告作为财源的电视,也有PSM的基本表现,主要是因为英国电视市场的结构,仍以这5家PSM为主,还有法律对它们的内容特别是新闻表现,仍有相同的要求。然而,两类PSM能否以目前的关系,继续引导英国的电视市场,变量仍大。在BBC主导下,ITV、C4与C5都是“免费自由看平台”(Freeview)的共同建立者,除了支付BBC执照费,所有英国住民无须另再付费,2014年后,通过它就能收看的数字电视频道大约是70个(包括所有PSM以及10个高画质)、26个数字收音机频道与6种文字服务。⑥PSM之外,就是“天空”及新兴流媒体视频点播(“网飞”等),双方竞争之际,英国PSM内部合作关系是重要的凭借与资产,未来随竞争环境与条件的变化,这些PSM将会怎么因应,是必须注意与探讨的重要议题。截至2016年为止,应该说,这些PSM不但在英国发挥共和民主的效能(得到信任、牵制与冲淡极端言行、控制腐败等有益民主的贡献),其经济效益也有目共睹,它们(特别是BBC)以相对低廉的价格,提供了丰富与多样的内容。

PSM的实践成绩相当可观。若要在政治上支持扩大PSM,那么,前述实践成绩会是重要依据。另一方面,假使参酌理论,主流经济学者也会从公共物品与外部性观点,陈述英国正是因为存在BBC,一个拥有起码“规模经济”能量的PSM,才有能力担任市场领导者,并使其硬件研发到节目内容的创新(包括电视机从黑白转彩色、模拟转数字,无不是对于电视制造产业的提携),及BBC人才流通至其他私人公司,历来都在产生积极的贡献,并外溢至社会(这方面最佳的论述依然是完成于20年前的著作,参见Graham and Davis, 1997; 但微观细节的论点与补充,不妨参考Hargreaves Heap, 2005;在 PSM薄弱的美国,出乎经济与法学论述,并有实践想象的活泼的论文,可以参阅Goodman, 2004)。

荷兰学者另有一项实证研究指出,以2011年为准,低地国的PSM(收音机、电视与网络之合)得到政府补贴7.98亿欧元,但即便仅以看“电视”经济效益来说,观众得到的最低福利价值,最低就有9.27亿欧元。虽然私人的商业电视也能为观众带来消费者剩余,唯其规模比不上PSM,何况支持荷兰PSM的另一个重要原因是,是观众对于PSM节目质量的评价,远远高过对私有电视的信心(Poorta & Baarsma, 2016)。

在英国,创办超过一个半世纪的《经济学人》周刊,即便力主自由经济与贸易,仍然不吝称赞BBC,指“BBC……在提升英国人生活质量的贡献,在提升英国海外形象的贡献,比起政府所提出的任何其他构想与作为,都要来得大。BBC提供受众繁复多端、变化有致的广电内容组合,新闻、时事节目、纪录片与艺文内容,其他国家都很羡慕”(Economist, 2011)。但不可讳言,并非所有自由经济论者都能务实,他们不必然参酌实践的结果,调整逢公共所有或国有就反对的认知。因此,曾经撰写第一本英语《媒介经济学》的皮卡特眼见于此,就与人联合撰写调查报告《若真没有BBC电视,会对观众造成什么冲击》(Barwise & Picard, 2014)。当时正是BBC 10年执照届满一年多前,英国政府已经依照惯例,准备在征集外界意见后,提出相关政策。

他们察觉,攻击BBC的人果然再次出手。其中,最为常见的修辞,仍然是自由经济论的庸俗版。据其说法,英国政府强制所有英国住户无论是否收看,也不管使用时间长短,家家户户都不能选择而必须是BBC的利害关系人,因此依法就有定期定额支付BBC执照费的责任。⑦政府的这种强制行为,扭曲了自由定价与决定买卖与否的市场机制,同时会让私人部门的竞争者更难峥嵘,连带致使服务消费者的效能,大打折扣。根据这种声称,BBC将会或事实上已经挤压英国私人电视的生存与成长空间;英国如果没有BBC,电视市场的运作才能自由,效能才会更好。根据这类看法,假使观众完全自行选择,志愿付费收看BBC或其他来源的节目,加上广告赞助,才可以让英国的电视节目表现更上层楼。这类命题及其派生陈述的此起彼落,若是相应不理,可能积非成是,即便没有证据,也会变成人以其言为真,则其论述效果为真的局面,致使BBC的财政招致改变,甚至切割为数家公司而逐一私有化。

为了降低这种结局的风险,巴外斯与皮卡特接受了挑战。他们设计假设,论证因为存在BBC,私人部门才有压力,必须增加对(新)内容的投资以求让自己拥有竞争BBC的能力。他们以英国2012年电视收入123亿英镑为准设计研究(包括志愿付费收看私有电视53亿英镑、广告37亿英镑与BBC执照费收入用于电视的额度是27亿英镑,所有电视另有5亿英镑多其他商业收入),得到的答案是,如果BBC没有执照费,将使英国的全部电视“收入”减少(但减幅仍很难确定)、英国电视的“内容投资”则将减少5%~25%(其中英国“首播内容”的投资额度将下降25%~50%,造成对制片部门的重大打击)、观众选择节目的空间减少而不再物超所值(value for money)。他们另外提醒,这项研究仅谈电视,对于BBC这个PSM的其他部门,如拥有国内外发声渠道的收音机服务,以及通过网络提供的在线服务,将会出现哪些变化,他们并未研究;再者,英国政府假使停止BBC执照费的强制征收,又将对英国的民族文化、社会、政治及儿童与创意产业的发展,乃至于国际地位与软实力,产生哪些冲击,该项报告也未评估(Barwise & Picard, 2014)。

(五) 公权力与PSM

巴外斯与皮卡特的努力,是英国社会为BBC前景所展开的攻防战之一。英国政府在2015年10月底完成意见征集,总计得到19万份人民(社团)的反响。这个记录相当难得,放在历来意见的征询表上,它的排名高居第二。⑧一年多之后,文化部公布新的政策,确认BBC从2017—2027年继续以执照费作为财政来源,其高低调整如同过往,均由文化部与BBC协商;但文化部期中评估BBC政策与绩效评估时,不得检讨执照费(DCMS, 2016,第43与第57条)。

对于保守党政府的决定,BBC随即表示“欢迎”(BBC,2016)。毕竟在此之前,除了长期有虎视眈眈,亟思改变BBC的产权与财政来源,或分润其收入的大批不满与抨击声浪之外,BBC当时还连续爆发知名主持人生前长期性骚扰儿童累计可能高达500人的丑闻,以及其后BBC的处置不当及总监为此辞职与当事记者死亡等长达数个月的负面新闻(Greer and McLaughlin,2013; Halliday, 2014)。再者,2010年5月入主唐宁街的保守党,很快就开始执行新政策(政府预算要在5年内削减25%的计划,包括高教学费一年由3000英镑调高至9000,从而减少政府的大学补助款),BBC的执照费虽然不调降而维持不变,但过去由外交部拨款的海外广播与国际舆情分析等工作,BBC在2014年以后得自行吸收成本;保守党政府并另立工作目标,要求BBC配合,比如,2013年起,以购买节目的方式,支持新的地方电视频道(BBC, 2013)。

在英政府公布新的BBC政策之前,伦敦信息顾问与分析集团HIS曾经研究45个国家的PSM收入。该集团认为,“公共广电饱受威胁的说法通常言过其实。反公共服务的那些政党也许是伺机而动,想要让特定的个别组织难受一些,唯若将整个部门合并考察,我们认为并无招致威胁之事。如实说来,假使比较广告与订户费用,公共基金是稳定并且可以预期的收入来源”。以BBC为例,从1994—2014年,BBC的执照费收入增加58%, ITV与Channel 4的广告收入在相同时期仅增加28%。在2015年,英国、意大利与德国PSM的主要频道(如BBC 1),仍是该国收视份额最大的电视机构。所有PSM在电视节目表也都排在好的位置,欧洲人对PSM的意识比较强烈,并且得到欧洲联盟许多权力单位(如欧盟执委会、欧盟议会)等跨政府机构的政治支持(Westcott, 2016)。

不过,假使缩小范围,仅以英国作为例子,那么,晚近两年,保守党政府在2010年启动的措施,以及电视广告的成长,似乎是使2015与2016年的情况,暂时逆转。BBC拨给电视部门的收入,从2011年至2014年占了英国电视总收入约21%,但2015年跌至19%,2016年再减为18%;反观广告收入,以及志愿付费订网飞等私人电视节目的收入,在2014年占了英国电视所有收入的29%与45%,至2016年则分别增加至30%与46%(Ofcom, 2017b,39)。因此,如表2所述,BBC电视部门所得到的25亿英镑,已经落后ITV与C4及C5的30.79亿英镑;虽然BBC的总体特别是新闻收视份额,仍然超过前三者的总和,显示单一组织可能达成的规模经济之优点,就BBC来说,超过组织庞大的僵化不灵活等副作用。

广告或者用户各凭己愿而直接订阅支付,将要因为“天生不稳定的市场”波动而相对不容易预期,不利于生产规划。与此相较,随着公权力的认知变化,影音公共基金虽然也会波动,唯就过往经验来说,仍然稳定或仍有较大增长,部分原因可能是其表现不俗,再就是其占总体政府预算、或占家户所得之收入的比例原本极低,即便招致削减,往往还是少些(如前所说,英国政府支出在2011—2016减少25%,BBC因为没有增加执照费而等于是因为通货膨胀,六年“仅”减少16%,Sweney & Conlan, 2010)。

不说广告与经济增长的关系(Schmalensee,1972),也不谈广告对媒体的意义(Arriaga, 1984),仅说广告作为媒体收入的经济来源,不稳定之外,另有两个明显缺点。

一是媒体此时服务广告客户与受众,忠诚偏向前者,致使受众闪躲广告,不想接触。到了网络年代,就有人与厂商研发挡广告的软件并从中牟利,致使原本就无法从网络广告之得,弥补纸版广告之失的传统媒体,更是雪上加霜;有一估计宣称,挡广告的软件将使美国传媒在2016年的收入减少46亿美元,全球则是125亿美元(Economist, 2016)。传统上,法国与西班牙的PSM分别从广告得到三分之一至一半以上的收入,但从2009年以后,两国另立新法,逐步移除PSM的广告,PSM为此减少的收入,部分由私人电视的部分广告填补,部分则由电信与网络业者抽取。西、法的新财政设计,先后引来控告,指政府违法,但本国最高法院及欧洲法院最后都判定,西、法政府合法(Valle, 2017)。另有研究说,不播广告后,西班牙观众认为PSM的节目质量有些改善,观众也在2003年后,首度增加(Medina & Ojer,2010; Artero et al.,2012; 新闻部分,另见Madariaga et al.,2014)。经营管理也因相应的PSM理事会改革,绩效提升(Whittock, 2016)。唯改制后的正面改善是否持续,要待后续研究才能知晓,但两国的PSM财政改革,呼应了伦敦顾问公司对45国PSM调研的结论:即便法国总统没有咨询内阁,径自推动电视财政的改革,在公益中夹杂私利的考量(Kirby, 2010,pp.29-30, 57)。

其次,传统私人媒体特别是报纸,其从广告取得收入的不稳定缺点,在2008年金融危机以来,又因“谷歌”与“脸书”历经十多年的成长,不再是初创生嫩,而是至今使得许多国家的传统媒体为之色变。因为,在其高度垄断而近乎独占搜索引擎或社交网络平台之下,传统媒体往往发现,自己的新闻等内容成为谷歌与脸书从广告获利的重要来源。这就是说,假使广告总量没有萎缩,如今也并不意味传统媒体(报纸)可以安然无恙;反之,既然遭受冲击相当深广,传统媒体无法坐视谷歌与脸书少劳多获,便会群体行动,要求改善。因此,在全世界范围,而以欧陆德、法及西班牙等国的传统媒体对谷歌等龙头的发难较早,它们希望或已经以政府作为后盾,利用谷歌身陷反独占诉讼之际,与谷歌展开关于税赋、著作权或广告收益的分配协商(Perotti, 2017)。⑨更为晚近一些,专门从事新闻事业报道与评论的英国《传媒公报》(Press Gazette)在2017年4月推动“终止谷歌与脸书摧毁新闻专业”的跨界运动;到了7月,美国“新闻媒体联盟”(按,就是2016年以前的“美国报业公会”)表示,它将代表两千家媒体会员与谷歌及脸书协商广告分配的问题,因此诉请国会认定,该联合行为不受反垄断法限制(经济日报, 2017)。未来,随着两大垄断者及其进军电视节目制播,电视业者承受广告损失等冲击,在报纸之后也会浮现,估计类似的反弹及要求公权力以政策回应,迟速会由广电业者祭出(Mayhew, 2017; Sweney, 2017)。

法国及西班牙政府对于PSM的支持,表现在禁止广告,并且代以私人电视广告集电信网路厂商的部分收入;另有德国与北欧两国政府,同样也扩充了执照费的内涵,不再仅限于电视机的使用者。

起步比较早的是丹麦,她从2007年起,就将“广电”执照费改称“媒体执照费”,据此采取“高度的技术中立”,将所有能够接收影音图文的设施持有者,通通纳入交纳“媒体执照费”这个名目费用的主体。因此从电视机、桌上型与个人手提电脑与手机或iPad等相关设备,全部进入,几年来的缴交家户增加,PSM的总收入也略微提升,大约与通货膨胀率相当,算是维持稳定的财政状态(Biggam, 2015,pp.41-54)。德国政府在2000年即有研究指出,假使仅对电视征收执照费,该国两大PSM至2020年可能减少10亿欧元收入;到了2013年,德国执照费也开始改制,除电视机家户,所有工商行号经营场所依据员工与车辆人数(饭店则是床位数量),亦需缴费,经此调整,德国PSM在2013—2016年间比原收费方式多得11.459亿欧元。芬兰同样从2013年元旦执行新制,绕过传播设备,直接依照国民年收入多寡而提交,八大政党有七党支持,芬兰PSM收入预估可以增加15.6%(Herzog & Karppinen, 2014)。

从地中海沿岸的法国与西班牙,北至德国、丹麦与芬兰,都有国家局部体现数字汇流年代的(PSM)财政,必须通盘考量,不能拘泥于传统媒体(另参考Kowol & Picard,2014)。这些国家的公权力,既有认知,且已落实认知,这是以与时俱进的能力,认同与支持PSM;相比之下,尚未作此设计的国家,特别是英国,尚未更新BBC这个全球最负盛名的PSM的财政来源(参见本文注7),就有不进则退之虞,暴露出英国政府支持PSM的力道,相对不足。

“复合民主理论”的传播结构作为理念型概念,不存在于真实世界,却无碍于我们顺此观察或理解各地传媒的特征。从中,我们可以评价、论断与厘清,若要支持该理念型的目标,则在应然层次,理当采取哪些行动与政策。在大多数已经工业化的民主国家,“复合论”的共和民主论具体展现于PSM的相对强大,但究竟PSM当有多大市场占有份额,如同所有公共物品的供应规模,畅销的主流经济学教科书至此也不好再以科学自居,而得承认这是无从科学论断之事,因此“往往(必须)透过政治程序来解决”(毛庆生等人, 2004,p.247)。

(六) PSM: 局限与价值

“共和民主论”强调人有意愿、情感与能力追求“共同之善”,并非只是根据“我群”的特定利益而衡情论理,PSM据此而重视兼容并蓄,要将各种可能存在的现象、观点与立场,尽量“平衡与不偏倚”并“客观”予以呈现。唯即便媒体人并无私见,也没有其他羁绊,共和民主的信念仍然将因主流与边缘的差别,致使媒体的再现,将有浓淡与轻重的不同;但历史并非一成不变,政治、公民、经济、社会与文化权利,无分族群、宗教、性别、性倾向等差异,人当平等,这些价值与权利的落实程度,各地不同,但历经压抑不见天日,现身边缘若隐若现,再到晋身主流众所认可的轨迹,从19世纪以来,确实在若干国家清晰可见,在另一些国家仍在奋进开拓。PSM在此扮演的意识告知与培育角色,除了表1及相应文字已有述及,下一节谈及“假新闻”时,会再致语。

不过,共和论既然追求“共同之善”,则前曾提及的仇恨与歧视等言论,按理就难见容于PSM;相较之下,瑞典曾补助反移民刊物,若有立论基础,当是自由多元之说,断非共和之论。PSM追求共善,无法排除争论,再以BBC为例,简述如后。21世纪引发巨大争议的“科学新闻”,背后另有政经利益的分歧。外界对BBC的批评,可举“全球暖化政策基金会”(The Global Warming Policy Foundation)为例。该会在2009年成立,认为主流意见如BBC所呈现,“势将导致极端有害的政策”,⑩随后,这个基金会发布研究成果,检视与抨击BBC从2005—2010年的相关报道(Booker, 2011)。BBC在2010年起发动自我评估,邀请外界独立学者研究其表现,并在2011提出第一份报告,其后在2012与2014年并有后续追踪与结论,总计三份报告。其间最轰动的是,2013年间,代表研究气候变迁最有成就的科学社群IPCC,在联合国提出了一份具有里程碑意义的报告,陈述气候变迁的原因,最主要确实是人类活动所造成,特别是石化燃料的使用。但BBC表示,遍寻英国科学家,找不到不同意 IPCC观点的人,于是BBC刻意另找一位反对IPCC观点的澳洲学者,并且给予相当长的发言时间,理由是要平衡报道!然而,澳洲学者的工作单位,却是美国自由放任派所成立的基金会,并且,他的发言在当日还成为其后若干节新闻报道的主要内容(Harvey, 2013)。这些争议在三年多后,还是余波荡漾,似乎一有机会,科学家就要批评BBC以不偏不倚之名,行不客观之实,认为BBC把科学已有定论的“事实”当成“意见”,刻意找来否认这些事实的人,提供相左的意见,是对客观的亵渎,智者不为;遑论别有居心、从特定钱财立场发言的人,很有可能借机蹂躏BBC的“善意”(Grimes, 2016)。

耐人寻味的是,“科学”新闻“本来”应该没有“争论”,BBC却生“轩然大波”;理当充满争论的人文社会议题,确实也从来没有让BBC停止招来批评(比如Aitkin, 2007; Mills, 2016; Collins, 2017),但作为PSM的BBC其实是借着提供理解事理的框架,特别是在最后关头承担重要职能,成为英国国家机器与统治阶层的有效代言人。就此来说,BBC可以说是养形象千日,服务重要时刻于一时,平日温良恭俭让,适足以为统治阶层排难解纷。

史莱辛革(Schlesinger, 1978,p.56)当年得到机会,难得地进入BBC内部,深度观察与访谈不同层级的编采人员。他揭示,其人员虽有编采自主空间,但在遇有迟疑时,BBC发展成熟的“向上请示”(refer upwards)运作系统,就会让这个机构不会是松动体制的力量,并且它还通过状似中立的立场,必然扮演维护体制稳定的角色。这种“精神”的实作,在阶级与民族或英国对外关系的报道与评论,格外明显。

早在1926年5月,就已经通过BBC首任执行长之口,传神地表达这个“精神”。当时是英国近世的第一次总罢工潮,所有报馆几乎都关闭,新兴的BBC刹时间成为最重要的新闻消息来源。在维持独立与不偏倚的宣称之际,BBC执行长里思(John Reith)一方面安抚震怒的财政大臣丘吉尔,因为丘吉尔认为在这个时候,若不运用广播这么强大的武器,简直就是“怪物”行径;另一方面,里思要设法让政府接受,当局不要下达指令,不但对BBC最好,同时,若要有效传播政府的意见,这也是最好的做法。何况,英国总工会彼时已对其会员警示,不能信任“BBC,它只是政府手中的工具。”政府假使要求BBC直接听命,刚好落入工会的口实。里思的交心,体现在他写给首相鲍德温(Stanley Baldwin)的备忘录,他这样说:“假定BBC为服务人民而存在,政府也是为人民而存在,那么在这场危机时,BBC必然也就是为政府而发言。”(Burns, 1977,pp.16-17; Belair-Gagnon, 2015,pp.58-59)这个很可能被指为具有阶级偏差的态度与作为,近日仍在BBC重演。2015年春夏之交,柯宾(Jeremy Corbyn)出乎意外成为工党领袖,他曾经肯定委内瑞拉的“二十一世纪社会主义”路线,内政也不排除重新公有化重要的民生产业。英国不但是报纸,BBC等电视媒体对于柯宾,也是充满偏见,“将柯宾……描绘成……立场极端……招摇偏差,完全违反BBC 依法所应该尊奉的公正、平衡与不偏倚,何况是对最大反对党党魁!”(蔡蕙如、林玉鹏,2017,p.218)

BBC不仅在英国境内的劳资关系及相应的政党新闻中出现有违共和原则的认知与表现,在报道海外国家的重大历史时刻,往往也在不经意间泄露了自己其实不完全共和,而是自由派的报道框架。英国学者针对BBC从1998—2008年,有关委内瑞拉的玻利维亚革命及核心人物查韦斯(Hugo Chavez)的报道时,便发现BBC径自将委国该段期间的冲突,以“民族”(the nation)的框架提供新闻与分析,且将在野反对派(以前的执政者)隐然作为民族的代言人,却未能或不肯持续暴露在野派的阶级属性(Lee & Weltman, 2011)。报道委国新闻的这个偏差,在前引文之后,并未改变。BBC在对英国前海外属地之短波广播中,从创立至1970年间,同样展现帝国的“风采”(Potter, 2012)。最近数年,在涉及国内领土的议题上,BBC的表现也相当恒定:在苏格兰公投决定是否脱离联合王国时,主张脱英的研究者以详细资料论证认为,所有传媒报道的表现都对脱英主张不利,但BBC最“糟糕”(Ponsonby, 2015)。

BBC自诩共和,实际表现却“严守分际”,几乎不会逾越民族国家所设定的阶级框架;这个符合“小骂大帮忙”的姿态,可能解释了历史上先建立公共服务广电的国家,不但很少随经济自由化浪潮而被私有化,反而略有扩张的原因。然而,论事不完全从统治阶级的角度,也不愿谨守僵化的民族国家界线的国际在地主义者如科伦教授,曾经因为不同意BBC与政府贴近并受制于权力,赞成BBC接纳广告作为部分财政来源(Curran, 1985),即便日后他对当年的孟浪有歉意(Freedman 2003,pp.126-127)。在英国,愈来愈多来自大学、工会、记者等个人或社团的人有了类似科伦当年的心境。一方面,他们深知经济新自由主义群体的力量,是在攻击BBC等PSM,试图减少其规模,甚至最好是予以私有化,因此要反对经济新自由主义,必须支持与捍卫PSM。另一方面,他们也能看出,即便PSM如BBC历来保持有名的“一臂之距”,没有如同南欧等国那么招致干预,却反而可能已经成为维护某种自由派立场的巨大影响力,而非追寻共同之善的共和道路。面对与肯认BBC的价值与局限并存,并非完美而充满矛盾,于是有17家社团联合成立“传媒基金”募款网站,吁请公众志愿捐输,“加入传媒革命”。

三、 “假新闻”扭曲“自由多元论”

“假新闻”(fake news)的说法及其批评与防治,由来已久。但从2016年美国大选期间,以及2017年特朗普(Donald Trump)就任总统后,该词的能见度刹时明显快速蹿升(Carson, 2017)。

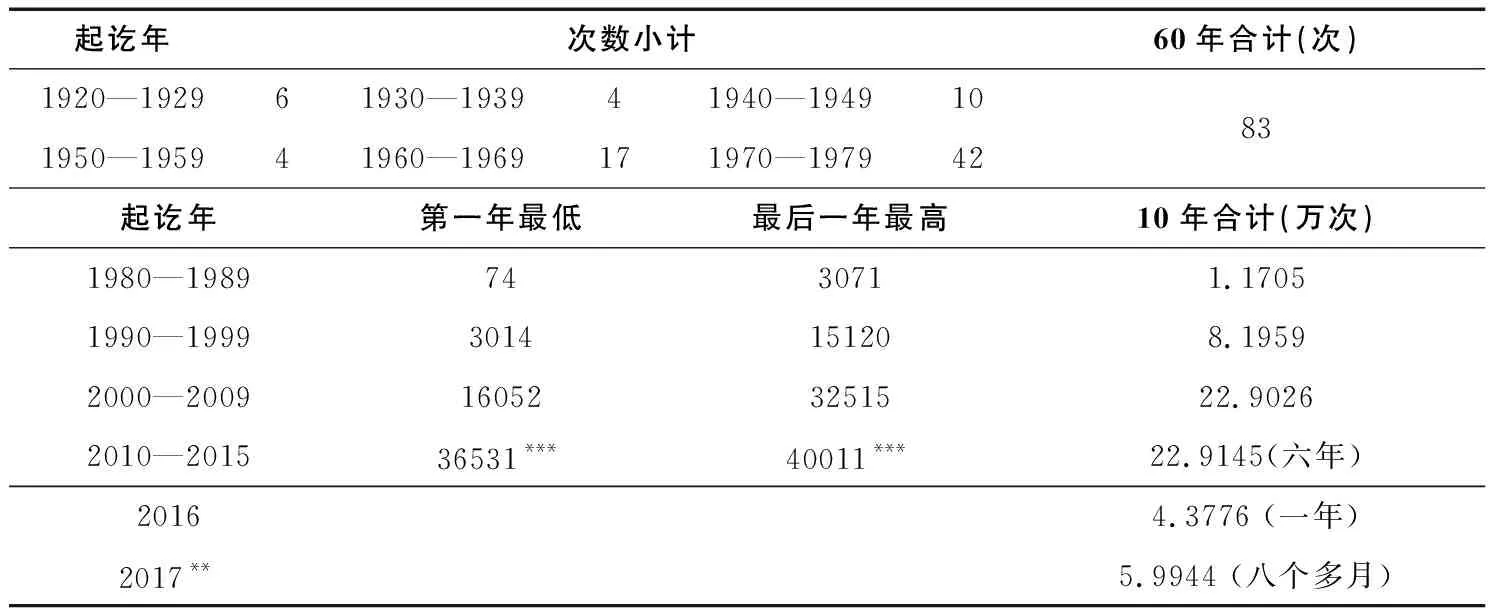

假使放长时光区间如表3,则又显示,假使其他因素不论,“假新闻”为报纸注意或进入人们目光的机会,与经济新自由主义政权崛起于英美的区间重叠,且逐年增加。从1920—1979年长达一甲子的时间,总计仅出现83次“假新闻”,但1980起明显跳跃,一年就有1170篇左右,20世纪90年代再凸进而年均约有8196篇,21世纪前十载的年均数再拔高,超过2.29万篇,美国大选年的前6年,一年是3.819万篇,2016年已经是4.3776万篇,最近(2017年前8个月)再涨到将近6万篇!究竟个中是否存在真正的相关,乃至于因(传播环境的政府规范日减,以及媒体竞争因为新传播科技进入而更为增强等)果(媒体内容增加而由量变走向质变,其中之一便是“假新闻”的意识由无至有,并渐次明显的)关系,还得研究。

表3 “假新闻”在英语*报纸出现的次数,1920—2017**

*但是有极少数不是英文报纸;**统计至2017年9月8日;***分别出现在2011年与2013年,但这6年间,各年差距较小。

资料来源: 在ProQuest Central(ProQuest)数据库的“基本搜索”(basic search)键入fake news搜寻“任何地方”所得,数字仅指报纸。

2016年与2017年至少另有四本专书,论及有关“假新闻”与“后真实”年代的媒体及政治变迁关系。在一篇评论这四本书的文字,作者特别指出研究假新闻之时,必须超出美国所设定的范围,不受限于短期政治与政党权力变化的视野。比如,要将该议题放在更长的时间背景来看待;又如,后现代的解构思潮是否带来松动,致使人们对真假的区辨,少了坚持;再如,对于新闻事业及其研究的人来说,注意的重心应该是“坏”新闻,不应纠结于特朗普界定的“假新闻”。毕竟,“假新闻”指事件不存在,特朗普则是出于“超级保守的防卫姿态,不让人批评与检视”他的言行,他说的其实是他所认定的“谬误言论”(false speech),不是“假新闻”,等等(Corner, 2017)。

下文主张,“假新闻”至少可以分做四种或五种,彼此互有关联。特朗普所说的“假新闻”,如前段引文所说,其实是不同立场的人倾向于指控对方所说,是“谬误言论”。很多国家都存在这类指控,美国亦然,唯若只看西方国家,则该现象在美国似乎凸显一些,或许有两个原因。一是欧陆报纸宣称中立与客观的色彩较淡(有些甚至正是因为党派立场才能得到部分的财政补助)、英国报纸的党派倾向已有百多年历史而众所周知,美利坚报纸却有中立与客观的宣称及自诩,是以让不满的人,有更现成的依据可以发为批评;二是美国对广电传媒仅有“公正原则”(the Fairness Doctrine)相绳,欧洲各国的PSM则以物质基础支撑尽量共和与平衡的报道生态(Hallin & Mancini, 2004),何况美国在30年前已经取消公正原则的要求(见后)。到了网络与社交媒体发达的年代,这类指控在美国引发的效应,更有他国尚未出现的效应,一个重要的背景,并且与美国欠缺大型PSM应该也有关系的因素,在于美利坚传媒及社会整体信任度,从20世纪70年代的相对高峰后,其后持续走低。

(一) “真正的”假新闻

除编采与呈现过程,因无心之失而造成的失实(如笔误等),我们可以将来自消息或事件来源的经营乃至于操纵,称作是第一种假新闻。半个世纪之前,史学家布鲁斯汀(Boorstin, 1961)就已经察觉,当时的美国已经有太多的事件是为了招引新闻媒体的报道,遂有特定人或者团体运用资源,通过多种手段,包括采取戏剧化的手法,策划与举办活动。这种借以招徕注意与宣传的花招,致使事件并非自然存在或出现,是真皮假骨,是镜中花、水中月,按理不是真的事件而是有人为了自利而打造的“假事件”(pseudo events),事件既假,新闻就当真不得。

第二种刚好相反,不是来自新闻来源的搬弄,而是根源于新闻的第一线生产者、也就是记者本身。这个时候,至少又可以分为两类情况:一是记者刻意造假与剽窃;二是出于记者当属无心的过失。

前者的知名例子,来自美国的报业龙头《纽约时报》。它在2003年5月11日周日版报纸,以四版坦承交代记者布莱尔(Jayson Blair)的假新闻事件(Mnookin, 2004)。为了修补报社的名声,也回应外界的批评,纽时推出新的作法,亦即编列预算、聘用专人,担任本媒体的监察人;虽然这个回应亦可说已经晚了,因为北欧报纸、日本《读卖新闻》、英国《卫报》集团与BBC,而美国也有极少数地方报纸,在更早之前已经采取这个制度。对于传媒的这个自律与自我提升的措施,肯定的人认为,这是投入资源以提高公信力、善尽社会责任的新治理方式;狐疑的人则不免认为这是传媒的公关活动,比如,增加读者的忠诚度、解决争端而减少诉讼等。针对纽时(样本38篇)与卫报(308篇)的分析显示纠正事实的错误,在纽时是10%、卫报20%;解释相关敏感议题的本报处理方式分别是52%与74%;批评报社立场的比例是29%与16%。(Nolan & Marjoribanks, 2011)这些是公关,还是善尽责任?认定因人而异。但纽时设置公共编辑人14年之后,就在该作法得到不少外界称道,受众对美国传媒不信任程度又升高的背景中(见后),却在2017年入夏时宣告终结,又相当讽刺(Robinson, 2017) 。

后者的例子是,在英国的BBC,曾有一个颇具“喜感”的“假新闻”。2004 年12 月3 日,BBC的国际电视频道(部分财源取自广告)说,1984年印度波帕尔(Bhopal)工厂毒气外溢造成上万人伤亡,厂商虽然姗姗来迟,但现在总算在20年后幡然醒悟,决定以120 亿美元补偿受害人并清理土地。新闻传出23 分钟,该公司股价暴跌20 亿美元。当日稍晚BBC发现遭人利用,连忙坦承并道歉,但事件本身以其戏剧性,反成热门新闻,喧腾一时。事后,人们发现这是两位社会行动家的刻意作为,他们创办网站,诱使BBC上当而邀请其中一人接受采访。他在荧光幕前认真严肃,状似诚恳地侃侃而谈,固然是假新闻,但当年的印度受害人并无空欢喜之怨恨,却认为短暂的振奋也很值得;对于媒体的社会意义来说,更可以省思的是,能让为数三亿的BBC海内外观众看到,原来这个世界鼓励人们在意股东的利益,不是为受害的升斗小民取回不但迟到,并且仍属微薄的正义而欢呼,何以这是“假新闻”而不是真新闻?为两位行动家欢呼的人因此认为,整个事件是绝佳的示范,人们在此通过文化行动,揭露存在于社会的言行不一与价值混淆等现象,从而达到批评甚至提出具有建设内涵意见的境界(郑慧华等人,2009),更有美国教学单位引以作为启发学生的教材(Frankenstein, 2010)。

记者个人的认知、能力与职业伦理,乃至于作业的疏失,会是编采越轨而造成新闻失实的一个原因,但工作条件与环境,应该更是原因。时效是重要的新闻价值,但若虚实不论而未经查证,或是没有充分的资源支持查证;或者,传媒因商业竞争激烈,追求时效与夸张耸动的压力,越过查证与平实报道的守则,造成假新闻的机会就会大些。在中国,早从2001年开始,《新闻记者》月刊就开始注意、搜集并评论年度“十大假新闻”(彭兰, 2005,p.232)。到了2016年7月,国家互联网信息办公室发布了《关于进一步加强管理制止虚假新闻的通知》,显示假新闻通过网络的流传对中国社会造成的困扰,愈来愈大(汪莉绢, 2016年7月5日)。依照常见的说法,中国政府对新闻传媒的管理相当严格,应该不会还有记者杜撰、编造或流传假新闻,遑论其流窜的规模与造成的问题还能招摇若此。这个印象仅局部为真,因为“严官府,出厚贼”,如同张涛甫(2011)的研究所显示,2001年至2010年间,刊登假新闻的报纸有66%来自竞争比较激烈、必须自负盈亏的都市报,出自较无经济压力的机关报是6%。

(二) “谬误言论”的指控

第四种“假新闻”的较激烈表现,可能在美利坚;但后文将看到,如果不是美国第45任总统特朗普给予的“命名”,它其实只是在美国由来已久、有关传媒政治倾向的争论,并且如先前所引述的建议,这个情况应该给予恢复原名:不同信念的人经常相互指控,认为对方说的是“谬误言论”。

美国的政治与欧洲有别,较少以左右区分,而是自由派与保守派的不同,或说“民主党”与“共和党”的差异。就美国的地方报纸来说,既然除了纽约等大都会区,大多数城市与城镇只有一家报纸,则尽量反映该地理区的主流意见光谱,比较可以在不公然得罪受众的前提下,成为经济上对该刊物最有利的编采方针;在广告成为报刊主要财源、重要性高于受众所支付报费的历史过程中,美国报刊就有了这个色彩。

电视另有自己的特征。有人认为,这个媒体是否有自由派偏倚的论争,可以上溯至1968年。当时,《电视双周刊》(TVGuide)员工艾芙兰(Edith Efron)针对该年11月总统大选最后七周三大电视网的表现,进行了内容分析。1969年11月,共和党副总统阿格纽(Spiro Agnew)指控,同质性很高的一群美国人“垄断了新闻”。艾芙兰则在1971年出版研究发现并成书《扭曲新闻的人》(NewsTwisters),她指控电视违反了“公平原则”,因为它们仅以1620英文字报道有利于共和党的候选人尼克松(Richard Nixon),不利的规模是超过十倍的1.7207万字。反之,民主党汉弗莱(Hubert Humphrey)得到8458英文字的支持,反对则仅8307字(Ruschmann, 2006)。

不过,外界对于这些批评的回响似乎不多。原因之一或许在于,该研究毕竟只是较小规模的个案分析,而政治人物的指控与批评,有时不一定损及媒体的声誉,反而可能增加其公信力。再者,整个20世纪60年代的美国民权运动,持续至20世纪70年代渐次收缩。要在狂飙年代进入尾声之际,才有后续的检讨与回应。1979年与1980年,英美两国先后由撒切尔(Margaret Thatcher) 与里根(Ronald Reagan)担任首相与总统,两人同样采用二元对立的修辞方式。她说“没有社会只有个人”;他称“政府不能解决问题,政府就是问题”。这两句讲话画龙点睛,扼要突显保守派所卷动,而后人以“经济新自由主义”相称的思潮要点。适巧、或说因此就在这个背景中,美国学者访谈240位主要新闻机构记者之后,得到一个结论,指美国记者精英群有自由派的倾向(Lichter & Rothman,1981; Lichter, Rothman & Lichter, 1986)。这项研究结论引来不少正反呼应,包括知名社会科学家甘斯就说,“美国记者真有那么危险、那么自由派吗?”(Gans, 1985)又有论者研究1991—2004年美国纽时与华邮,以及八家地区性报纸,察觉它们是以更多的篇数为政治人物贴上“保守派”的标签,但说不上这是偏倚,原因有三:一则这些报纸同样也会用“自由派”形容政治人物;二则1994年以后有更多保守派进入国会;三则“自由派”渐成贬抑、民主党人都会回避使用,反之“保守”一词则上扬,共和党人借此来烘托自己(Eisinger, Veenstra & Koehn, 2007, pp.31-32)。 到2008年,奥巴马(Barack Obama)在大选投票日前夕还声称,假使福克斯新闻网公正报道,他的支持度还要上升2%~3%(Economist, 2008)。

其后,相关过招持续至21世纪。最新、比较罕见、至今最大规模的量化分析,相当让人意外。该项研究以2013年一整年,美国13家受众最多的综合媒体网站及两家最为流行的政治博客(包括力挺特朗普的Breitbart)为对象,作者通过相关分析软件筛选了80多万则新闻,确认有14%以政治事件为焦点,然后从中随机取1.052万则,由749人进行报道主题及其意识形态的分析。他们发现,这些媒体远比一般人想象中更为相像,它们大抵采取并无党派倾向的方式在报道、呈现的题材相当广泛,同样与该媒体的民主党或共和党的倾向,大致无关。唯一例外的是,政治丑闻出现时,媒体的意识形态色彩确实跟着明显,唯这个差异并非直接为自己偏好的政党呐喊或辩护,而是不成比例地大量批评对方(Budak, Goel & Rao, 2016)。

另一个可能也会让人意外的对比,简述如后。美国经济自由派至上的智库卡托研究所(Cato Institute)曾出版长篇论文,作者说《纽约时报》《华盛顿邮报》等报在美国报业仅占了很小的市场,它们尽管是自由派,却并非美国报业的代表,因此该文仅就此注记,未多申论。作者采取纯粹的经济观点并据以推论,依序从报业结构(自由派报纸能否成为托拉斯组织,若能,可以恒久维持吗)、媒体主与记者(供给面)及受众(需求面)的党派倾向,从逻辑上抽丝剥茧,对美国报业是自由派的说法,提出平实的质疑(Sutter, 2001)。出版于2008年《经济视野》春季号的经验研究发现,美国国会的记录显示,共和党人倾向使用“遗产税”(death tax)这个听来是每个人都会受到影响的词,民主党人的对应用语则是“资产税”(estate tax)这个听来就是向有钱人课税的语汇,经由类同逻辑的电脑查核及统计,两位作者发现,共和党支持者较多的地区,其报纸倾向于共和党;反之亦然。因此,“政治的偏差在经济上看起来,符合理性,若能找到‘最合适的偏差’,就等于是最能获利的报纸”(Gentzkow & Shapiro, 2008, 转引自Economist, 2008)。有趣的是,激进的政经学者也提出类似的看法,他们再提报业演变史,指出报纸从政党报、中性化乃至保守化或共和化的过程;不少调查显示记者投票给民主党,远多于投给共和党。但他们说,报业主与总编或高层人员刚好相反,他们当中,有更高比例的人投票给共和党,也是事实;那么,难道记者决定言论内容的空间会大于业主与高层?两位作者更在意的是,美国记者的自由派色彩,碰到关于经济及社会福利,以及政府管制的意见时,就是另一番面貌:记者比一般美国人更为支持商业界(McChesney & Foster, 2003)。

美国整体或精英传媒是否具有自由派的偏倚,若有更完整的经验调查,固然对于人们的认知与评价,会有帮助;不过,加入历史及理论的理解,亦很必要,否则将有陷入实证主义窠臼的危险,也有研究心神与资源的耗损。自由民主论者强调通过媒体对“我群”诉求,媒体的偏倚往往意味着立场的清晰传达;反之,共和民主论者追求“共同之善”,更为在意媒体是否兼容并蓄,从而对于媒体的偏倚较不宽容。但如同贝克所说,无论是自由民主论或共和民主论,在美国的实务运作确实因为历史限制与当前公共政策的消极,其遭受逐利的腐化而减损民主的理智成分,较诸欧洲都要来得更高。

另一方面,欧洲不如美国的是,后者在第一宪法修正案的护卫下,媒体拥有宽广厚实的“消极自由”(报道题材与尺度不受限制的程度)之幅度,并非前者所能望其项背。唯完整的自由另有“积极”面向,表现在媒体是否能有空间,不向逐利且归为私人享有的逻辑低头,就此来说,美国媒体不如很多欧洲国家,特别是北欧国家的媒体,这也是美国“自由之家”历来的调查都认可的:北欧的新闻自由总是超前美国。

媒体的积极自由需要政府以国民全体代表的身份,挹注资源给PSM;同时要求通过公权力的有效政策,导引传媒市场的运作。美国没有广播与电视合体共营的PSM,但有各地方台联合成立的公共广播网与公共电视网,联邦政府提供的拨款不多、所占预算比例极低,但或许也因为相对的微不足道,历届政府的增减总在小幅度内为之,近年多维持在大约4.5亿美元的水平,直至特朗普的第一次联邦政府年度预算已经大量删减公共广电媒体的补助款,并表示将会完全减除(Sefto, 2017),唯国会已经予以恢复(Menge, 2017)。

另一方面,美国从20世纪80年代至今,确实持续松绑传播市场的管制。例子之一是,美国的广播电视从1949年起,就被要求“如实、公正与平衡”报道新闻,但这个“公正原则”是联邦通讯委员会对业者提出的行政要求,国会几度试图提高其位阶,使之如同欧洲国家,因此想要立法予以补充,唯并未成功之余,反而另有人提出违宪之诉,认为该原则侵犯广电业者的表意自由,遂使委员会在1987年以四对零决议,不再执行“公正原则”,虽然要到2011年,联邦通讯委员会才将相关文字从行政规章中删除(Ruane, 2011)。在这个气氛下,虽然有自由派论者认为“公正原则”空有善意却从来未曾落实,其废除也不是保守派传媒声势高涨的主要原因(Silver & Ammori, 2009),但林堡(Rush Limbaugh)这位广播名嘴确实刚好在1988年,也就是联传会前述决议的次年,才从加州地方电台到纽约主持全国电台。他以引发争议、涉嫌或明目张胆的种族歧视等言论,打破了美国当时“僵化如石的脱口秀格式”,从此听众的热线电话(call-in)你来我往,将节目吵得热闹非凡,通过全美AM电台,他拥有1300多万固定听众(Economist, 2016; 另见Jamieson & Cappella, 2008)。

接着是1996年“福克斯电视新闻网”(Fox News)开播,频道总裁艾尔斯(Roger Ailes)塑造了福克斯的“特色”。在其升空不到10年,该频道的影响力已经大增,外界批评的声音随之而起,到2004年夏天已有纪录片《驱逐福克斯:默多克是怎么摧毁美国的新闻专业》在戏院放映,接着有社团认为福克斯的电视新闻“误导视听、欺骗大众”,遂提起诉讼,要求司法单位取消该频道使用“公正与平衡”作为商标的权利;次年,纪录片制作人与导演再出版同名的图书,有更详细的铺陈(Kitty & Greenwald, 2005; 另见Stroud, 2011,pp.3-8)。其后,福克斯的“愤怒、阴谋驱动的新闻与言论品牌”,更是“与众不同”而“鹤立鸡群”,一年获利10亿美元以上,遥遥领先CNN等历史更久的新闻频道(Economist, 2016)。到了近年,这股“后公正原则”的高度消极自由、放言不负责任的作风,蔓延到了新兴的网络。倍巴特新闻网站(Breitbart News)的点击人数数以百万计,成为特朗普“传媒-产业复合体”的重要成分(Kardas, 2017),它的负责人班农(Stephen Bannon)先出任特朗普的竞选总干事,其后就任白宫“幕僚长”,半年多后被迫离职(陈韵涵、许惠敏编译, 2017),但倍巴特网仍是他持续对白宫发挥影响力的三个原因之一(Economist, 2017)。

不过,不仅有支持保守立场与品味的脱口秀或政治谈话节目,力挺自由派或民主党的同型节目在电视也比比皆是。其中,比较知名及受欢迎的是《每日剧场》(TheDailyShow),该节目由维亚康姆(the Viacom)集团制作,因此维亚康姆旗下的有线系统的基本频道,都可观赏。从1996年开播至今,其主持人与主要制作人都说自己是笑星、谐星,唯一工作是提供娱乐,没有新闻责任(Holt, 2007)。《科尔伯特报告》(TheColbertReport)(2005—2014年播出)则衍生自《每日秀》,其主持人自诩“用意良善、不明就里,地位很高,却是白痴”,表示制作该节目是要嘲弄电视的政治“专家”(Amarasingam, 2011)。

(三) 社会分化与“专制统治”

特朗普在竞选期间、特别是其就任后,经常口称并轰击,且在很多国家引起回响的“假新闻”,应该放在美国过去30多年的前述变化过程,给予定位;特朗普口中的假新闻,至少应该分作两种:一种是在大选投票日之前主要是通过社交媒体传送,日后引发是否与俄罗斯有关及是否是有人刻意散发、试图干扰选举等争议性消息;这不是假事件,主要也不由商业竞争造成。

特朗普真正引发持续效应,在于他声称“一切不利于他的报道都是假新闻”(彭淮栋、宋凌兰译, 2017)。这个说法与认知足以造成混淆,令“事实”与“意见”的区别在此遭到颠覆。不过,这句惊人的指控,其实也是许多年来,美国保守与自由派相互批评的延长版:以前是批评媒体偏倚,现在则贴上“假新闻”的标签。

当事人认定的“谬误的言论”,现在经特朗普的转嫁,成为假新闻,此外,它另有新的特征。一则如前所说,这是从选举过程蔓延到了选后的不断放言,即便各种说法出笼不久之后,已有详细的研究指出,假新闻通过社交媒体而影响大选的说法,应该难以成立(Allcott & Gentzkow, 2017; 但另见Gu, Kropotov & Yarochkin, 2017)。二则现在主要的发言人不是别人,而是美国总统自己,站在这个权位所设定的议题,渲染效果不限境内,而是溢流至海外,不但至少在德国、法国、韩国等国传出类似新闻,《环球时报》也有“东南亚官方打击假新闻受质疑 被指或成政府操控舆论的工具”的报道(陈欣, 2017)。三则社交网络社群如脸书、推特等,此时已经历经10年的发展与流行,又使得美国人因为移民、种族、宗教、经贸自由化、性别、全民健保、政府角色要有多大、仇恨言论是否能够自由表述等议题的意见,更是趋向两极化,甚至也有可能激发各自阵营的人,在各自力量相持不下或差距不远的背景下,因在不安、焦急、焦虑等状态下,表现为比较频繁的(我群)信息使用行为;意识的流通及重新获得肯认的心理倾向,转化成为物质消费与商业机会的增加,若在传媒,就是相关媒体的消费数量增加。比如,《纽约时报》在2016年增加电子订户50万(目前总订户达300万,170万仅订了电子版),其中单是在选战紧锣密鼓的第四季,就达27.6万;若说网络流量,则纽时2016年比2015年增加三分之一。《华盛顿邮报》没有公布数字,但表示成长快速。《华尔街日报》在2015年仅增加25万订户,但2016年增加了将近110万。电视新闻黄金时段观众人数的增长,以各年的前六周2016年与2017年为准,被认为支持特朗普的“福克斯”从230多万人至310万人以上,被认为支持民主党的MSNBC是80多万至130多万,CNN则是100万出头至将近130万(Economist, 2017)。

特朗普就任第四日后,得州共和党众议员史密斯(Lamar Smith)在众议院说:“最好直接从总统那里得到新闻,事实上这可能是得到坦率、未受粉饰事实的唯一方法。”主张自由贸易、无法认同特朗普的《经济学人》2017年7月下旬曾委托YouGov民调公司,对1500个美国选民的随机抽样调查,除了再次印证共和党人的支持者不信任纽时等媒体(反向亦然,民主党人也不太信赖福克斯与倍巴特新闻网站)之外,另有一项先前较少或没有人测试与发现的现象。共和党支持者有七成信任特朗普,对自由派媒体固然仅有不到15%(2016年10月仍有22%~24%),但对福克斯的信任,也仅及23%;不再信任媒体的中介,而是直接且仅信任总统,虽然还不能说是民粹及绝对威权的来源,但若说这是理当心忧的现象,或许并不为过。毕竟,已有四成五的共和党支持者说,若是新闻不正确或偏倚,(1)可以关闭该传媒,仅有两成说不可以(民主党人赞成低于两成,反对将近四成);(2)可以罚款,则共和党五成五赞成,反对略高于一成(民主党两个选项都超过两成,但反对者稍多)(Economist, 2017)。自由多元论对“人以群分”的强调,演变到了一种“非我族类,其心必异”,乃至其心“可诛”的危险情境,都不能说必然不会出现了。

1990年代东西“冷战”落幕,历史终结之说乍起,自由民主体制从绝对胜出的命题刹时风行。不旋踵,21世纪初始,美国经济情势低迷,体制不同的国家经济力量反倒迅速崛起;世贸“9·11”事件震撼世人,美国未能躬身自省历史根源,竟又错误挥军,试图镇压,国际局势迅速恶化而新形态恐怖主义加速兴起,最终导致特朗普入主白宫。对于这些系列事件的发展,有人以“西方自由主义的撤退”予以解释,这个看法忧心美国人对组织与制度的信赖逐年滑落,就是个别政治权威人物上手之时,长此以往,有朝一日美国若是出现“专制统治”(autocracy)的梦魇,并非完全不可想象(Luce, 2047,pp.81-86, 169-171)。另外一个重要的补充是,自由多元论强调且经常迎合于个人的选择权利,或为市场区隔的动力所利用,不分彼此而追求共同之善的意愿,就会比较难见天日。麻省理工学院创媒体实验室(Media Lab)创办人内格罗蓬特(Nicholas Negroponte)在1995年说要善用科技,为每个人量身打造虚拟的日报(Daily Me)的期盼,在网站网页林立十余年而博客问世仅四五年,就让桑斯坦有了足够的经验材料,足以论证美国人已经“走向极端”,致使人以群分,却又分裂成为我群与他者(Sunstein, 2009)。桑斯坦前引书写作之时,社交媒体起步不久、未成气候,但再过了六七年,人们原本存在的选择性暴露、理解与记忆之习性,更是能够借着社交媒体而方便地展示与演练,更加使得性质相近的人彼此互为回音壁,强化自己业已持有的观点与想法,新的更可能带来不同认识的信号,至此反而难以进入。客服化变成超级客服化,“自由多元”的“我群”经验与意识不断自行繁衍,党同伐异的倾向可能积重难返;“共和论”希望因有互异体会的交流而能走向共同之善的期待,或有长夜漫漫路迢迢之叹,桑斯坦因此说,“消费者主权这个理念在脸书力图彻底个人化的(操作中),得到相当展现,(却)势将破坏民主理念”(Sunstein, 2017,p.253)。美国人的两极分化,不仅出现在媒体使用的选择,也展现在平日亲身接触与生活的人群。20世纪60年代,5%的共和党人说,如果子女没有与自己接受的政党支持者结婚,他们就会“不高兴”,民主党人的比例是4%;到了2010年,两个数字升高到了49%与33%(Economist, 2017)。

美国社会的极化现象,可能也反映在人们对于社会制度与组织的信任持续滑落,如表4所显示。该表罗列由相同机构(盖洛普民调公司)40年的调查,参考价值较高,最明显的一点是,除了警察特别是军队,美国民众对从行政(总统)、立法到司法机构,以及媒体(报纸与电视)及大企业的信心,都是一路下滑,但除国会与教会外,信心最低的一年都不是特朗普主政的2017年;皮尤中心曾整理1958年至今,不同机构调查民众对美国总统信任度的观感,21世纪以来逐年下滑(最低点也不是2017)。其次,总统信任度虽低,却仍然高于报纸及电视,也高于企业与国会;并且,警察特别是应当视为联邦政府行政权的军队,是得到过半民众信任的仅有两个机构,那么,美国若往“专制统治”的路途演变,这个信任结构对于这样的统治,将是助成之力,或是阻其发生之力?过去40年来,体制信任度的普遍滑落,是否美国特有,从而构成美国相对于欧洲的差异,如同具有政治实力的阶级政党、足球体育运动赛事,在美国未曾出现或不发达,因此又是一种“美国例外”?这些问题及其意义,无不值得探索。

表4 美国民众对报纸与电视等九种制度(组织)的信心,1977—2017

*1: 1979;*2: 最早资料年是1993;*3: 1988;*4: 1975;*5: 1990,20世纪80年代盖洛普未调查总统信任度。

资料来源: http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx(2017/8/28最后读取)。

(四) 产权与媒体信任

相比于美国人信任传媒的比例滑落到了33%(2016),反观德国,公共与私人传媒的信任度平均还有52%(PSM达70%)。美国有16%网民每个月使用推特一次,德国少了很多,是4%(意大利是6%,而法国是5%)(Economist, 2017)。2017年3月底,另有一项研究指出,通过推特,美国人转发的内容有25.9%来自专业新闻组织,来自并不可信的网站高达46.58%;在德国,两个数字颠倒,44.9%是专业来源的转发,源自不可信网站的比例是12.8%(郑国威, 2017)。

美国与欧洲(德国)使用新媒体与传统媒体的前述差异,可以有多种可能的解释。假使从“使用与满足”的研究传统来看,一个合理的推测是,使用报纸与广电这两大传统媒体的频率愈高、愈是满足或没有太大的不满足,则用于推特与脸书这类社群的时间就会相应减少,毕竟人的时间总量相同而无法增减(Fernandez-Planells, 2015)。欧美报纸的差异,相比于其广电的不同,程度未曾那么明显。美国没有直接补助报纸,北欧及南欧(特别是法国)之外,欧洲对报业如同美国,也是仅有间接补助,亦即报纸的发行收入,不征或减征消费税(加值税);但美国与欧洲,如今已无大规模的公产权报纸。广电方面则大西洋两岸的光景迥异,欧洲至今拥有强大的PSM,美国虽有,规模极小。

美国欠缺PSM作为数位融合年代的媒体,欧洲不但有,且欧洲人的影音图文使用,在相当广泛范围,还是非常仰仗PSM,特别是新闻;前文表2虽然仅展示2016年的PSM在英国人传播环境的角色(提供七成以上收视时间,电视新闻则达九成以上),其他欧洲国家若非与英国相仿,至少是接近英国而不是美国。

除了“数量”的差异,“质量”的特征同样重要。美国影音新闻的消费,虽非百分之百,却九成五以上或更高,来自私人与商业媒体,那么,欧美分别以PSM及私人媒体提供影音(新闻等)内容的差异,对于媒体“质量”的高下,当有重要意义,反映在新闻(及其衍生的公共事务与谈话节目),就是人们对于新闻的信任程度是高是低(关于欧美谈话节目的民主差异,可以参见Murdock, 2000)。

那么,对于传媒,何以人们会信任或不信任?相关研究大多集中在发现与讨论个人(受众的个人特征,如性别与教育及收入和职业等特征)及其传媒使用行为,或者,论者也多讨论记者及传媒的政治倾向,是否影响受众对传媒的信任。此外,亦有研究者检视并以经验材料,证实特定地理社区的文化、政治与社会结构的分化程度,是独立于前述个人变项之外,增加人们对传媒不信任的因素(Yamamoto et al., 2016)。相较之下,媒体产权这个按理应当有其重要性的变项,历来并非人们的垂询重点,部分原因可能是(华人乃至于英美语学术界)接触较多的相关调查与研究,主要都在欠缺公共产权,所有传媒几乎完全是私人所有的美国有关;在美国进行传媒信任度的调查,无论是美籍或外籍学者,在公共传媒(收音机与电视)太小的背景下,很有可能未曾产生鲜明的研究意识而要予以纳入,虽说晚近调查似乎已经略有变化。

在民主社会,PSM的“产权”及其相应的创设宗旨、资源配备及其在市场竞争所处的位置,理当会使其在产制内容(特别是新闻)的过程中因考量不同而使其质量有别于私人传媒,从而会让受众对其信任与否的观感与评价,因为各国PSM表现的优异及平庸,呈现高低的落差。先有公共后有私人广电的欧洲,至今很多国家的PSM仍然拥有相当的市场占有率,这个历史上的优势犹存,使它们往往还能是市场的重要行动者,甚至是市场领导者,足以设定市场竞争的标准,牵制甚至提升私人传媒的表现。

巴罗(Barlow,2007)没有比较公私产权对传媒信任与否的意义,但他的研究已经注意到产权这个层次的问题。他指出,英国威尔士从20世纪70年代首创私人广播电台后的30多年,虽然以“独立”与“地方”称呼私营商业电台,但实际上这些新兴电台仅愿肩负最低的地方责任,偏偏这个修辞宣称与实际表现之间的鸿沟,往往又得政府规范者的默许乃至于共谋,遂使听众对于私人电台的信任,成为很大的问题。

较早意识到电视产权可能造成信任差异的是康诺力与哈格里夫希(Connolly & Hargreaves Heap, 2007),不过,他们不是执行新的调查,而是搜集欧盟20余国的现成资料,再行二手分析及比对。两位作者的主要发现是,或许因为历史上PSM在欧洲的存在,先于私人商业台,并且相关规范还对所有无线电视包括私人台,都有相对一视同仁的规范,那么,在PSM市场地位还能维持一定水平的前提下,民众对于所有无线电视台的信任度都相当高,至少没有明显差异,个中原因“很有可能是”公有的PSM设定了私产权无线广电业者的“行为标准”。

2010年,英国艾瑟思(Essex)大学政府系的研究团队,成功邀请34个欧洲国家的838位专业人员,评价各自国家的主要报纸与电视。表5从中整理英德法意四个国家的电视与报纸评价,至少有三点可说。

表5 英德法意公共及私人电视与报纸的专家评价,2010

*英国公1指不播广告的BBC1与BBC2、公2指几乎完全从广告取得收入的C4;德公是ARD与TDF,私是SAT1,RTL与ProSieben;法公是F2,F3与F5,私是F1;意大利公是RAI Uno,RAI Due与RAI Tre,私是Canale 5与Italia 1。德法意公电视在2010年时,从广告得2~3成年度经费;四国私电视则完全由广告经费支持。报纸方面,英国是指Daily Telegraph, The Times, Guardian, the Sun;德国是Die Welt, Bild, Frankfurter AZ, Zuddeutsche Zeitung;法国是Le Monde, Le Figaro, Liberation, and Au jour France;意大利是Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica,与II Giornale。

资料来源: Popescu, Marina, Tania Gosselin and Jose Santana Pereira. 2010, pp.128,130-131, 135.

一是电视产权的不同,受众的评价明显有别,人们认为公产权电视更为值得信任,这类电视呈现较为多元的面向,因此也就比较不至于呈现特定观点。二是康诺力与哈格里夫希所说之广电公私产权的差异不大,在德国及法国比较无法适用,但在英国与意大利则确实差距有限,但英国是公私都得到较高的认同,意国则都比较未能得到认可。三是报纸无从比较公私的分野,但一个强烈对比是,就“提供可信消息来源与专家的正确信息”这个提问,电视得到最高评价的英国,在报纸却四国居末;但在电视敬陪末座的意大利,报纸的表现(6.48分)较诸德国(6.72)却是不遑多让,而在电视排名第三的法国,于报纸已登王座。

艾瑟思大学的2010年研究,相较于1996—1997年有关四国的相类调查,结果接近。(见笔者的引述与讨论,冯建三,2015,pp.116-117)。但是,若用哈林与曼切尼该本已成准经典(Hallin & Mancini, 2004)的模式分类,则前书将英国归为与美国相同类别的自由主义模式,完全无法用以解释英国整体广电的不分公私的趋同倾向,因为,其表现接近书中界定的西欧、北欧之法团模式,甚至比德国还要多符合一些,法国也更靠近德国而不是地中海的极化模式。

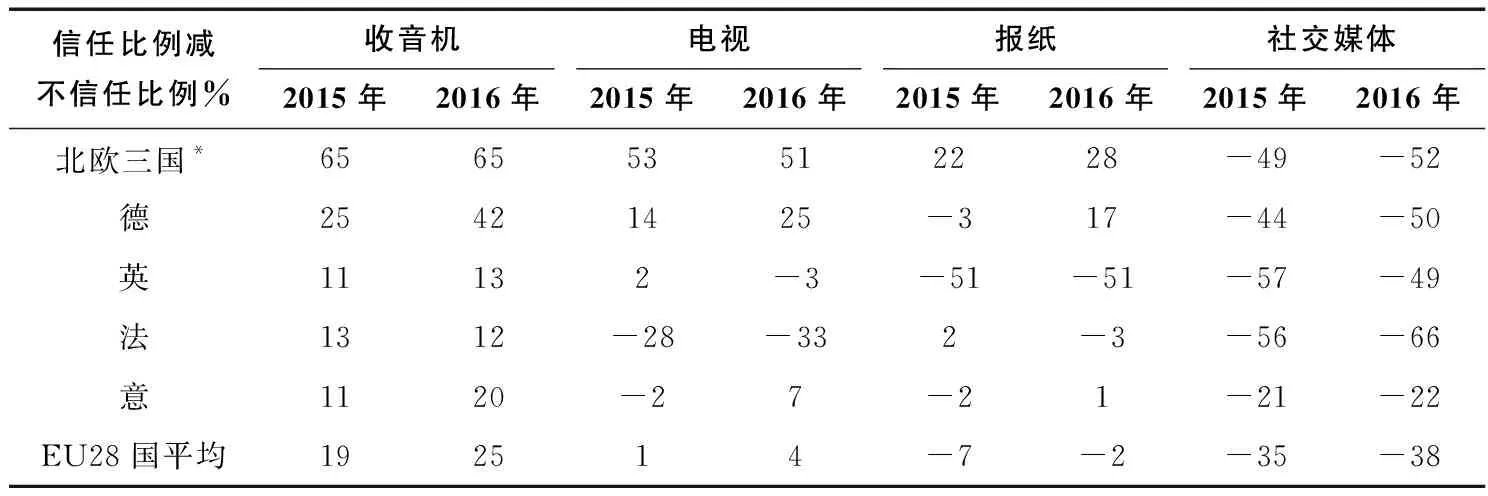

除艾瑟思大学的研究之外,EBU最近两年也有比较全面的信任调查,从表6可以研判商业竞争比较不激烈,并且有强大PSM的收音机,得到最大的受众信任;电视PSM的规模虽然不小,却已有更多商业竞争的渗透与压力,虽然大致还是得到信任,但在法国仍然明显成为问题;全部是私人所有,并且党派政论倾向明显的英国报纸果然得到最难入目的评价(两年净不信任人数,都有51%),德国与英国都没有报业补助,2015年与2016年的得分差异很大;社交媒体转载主流传媒、人际言论及多种来源在内的内容,在所有国家都是高居不获信任的“鳌头”。北欧有最自由的媒体环境与运作,同时又是EU各国得到最高信任的地方,按理与其公共政策所创造的PSM,及其对平面媒体的历史补助,持续至今没有大幅改变,应该会有关系。

表6 报纸、收音机、电视与社交媒体新闻在EU七国的可信度(%) 2015年与2016年

*瑞典、芬兰及丹麦。挪威不是EU会员国,可能为此没有列入调查。

资料来源: EBU (2017: 16, 20, 24, 32; 2016: 10,14,18, 26)。

欧洲之外,两位美国学者取2005年“非洲人文社会晴雨表”(Afrobarometer)的民调资料。他们发现,对于政府创设的公共传媒,非洲16个后威权国家的民众更为信任,高于他们对私有广电机构的信任。不过,这些作者怀疑,个中原因不尽然是这些传媒内容的质量较佳,而可能是这些国家民众并不重视自由,也欠缺民主素养及批判精神所致。虽然两位作者的臆测多少让人怀疑,是否他们流于傲慢或有特定的意识形态,遂有此说?唯两人并没有回避另一个与表5相同的发现:新闻自由度较高、政权比较不腐败的国家,民众同样更信任公共传媒(Moehler & Singh,2011)。另一个规模更大的研究,从“世界价值调查”(World Values Survey)取得涵盖欧洲、北美、拉美、非洲至中东及亚洲,总计44个国家、五万余人的资料,除了讨论个人因素与信任媒体的关联,他们也发现,在民主国家“国有”电视(该文作者没有用“公共”广电或“公共”电视等词汇)得到更多的信任,在不民主的国家则相反,人们此时倾向于将不信任联结于国有电视(Tsfati & Ariely,2014)。穆勒的发现与看法似乎完整一些,他的专书整理并重新分析“世界价值调查”历年(1981—2006)、“欧洲人文社会晴雨表”、美国皮尤(Pew)中心调查资料,并参酌其他多种相关调查,得到下列发现:“生活在威权政府的社会,人们对于新闻传媒,是有较高的信任”,并且,“虽说威权政府或许(might)对于受访者怎么回答,会有些影响。出于害怕,受访者或许有可能在给分时,倾向于给予媒体较高的信任分数。但是,倒是没有什么证据显示这样的影响曾经产生实质的作用”;与此同时存在的发现是,在市场走向的社会运作之自由传媒,人们“有最大的信任丧失”。审视这两个并存的现象之后,穆勒的论点是,“可以确认及肯定的是,国家介入公共领域可对质量与多样性的确保产生正面效果”,而传媒多样后,是促进了受众对传媒的信任(Müller, 2013, p.111, 132; 另参考Blobaum, 2014)。当然,以上这些研究并非定论,如同多数行为调查及其解释,都还另有推敲的空间。比如,还在1987年以前,韩国军政府以残暴手段大举扩张的公共广电在阿里郎民主转型之后,构成该国传媒秩序的重要守护者,也是支援21世纪韩流不可或缺的物质与制度基础。如果没有该笔承袭自专制政体的文化与政经遗产,韩国PSM今日的表现,是否会是那个面貌,这些都是极其值得探索的课题。

当代的传媒已经成为环境,人们是否主动与其接触,对传媒这个如同空气与阳光一般的性质,都不会造成改变。这正是传媒内容外部性的重要意义(林文刚, 2007)。那么,借镜美国与欧洲的对比,应该可以推论,“新闻(媒体)不受信任”的现状也可能变成沃土,为不同性质的反应提供刺激。

若是“自由多元”的传媒各拥己方的言论与立场到过分凸显的地步,往往容易演变为他方受众以“谬误言论”称呼己方媒体,以致掉头离去,这种情况增加到一定规模,他方媒体就有可能出现;支持共和党的人若是以为美国的综合老三台(ABC、CBS与NBC)是自由派,20世纪80年代崛起的CNN新闻台也是自由派,那么,它们的“谬误言论”就是部分理由,提供具有保守派倾向的福克斯(新闻台)从1996年及21世纪崛起的机会。其次,21世纪开始出现组织,表示要针对新闻进行“事实查验”的理由,固然也可以纠举前文所说的假新闻,其动机却与媒体的立场较少或没有关联,而是导因于消息来源(开始的时候是政治人物)引述或讲述的资料与事件,招致怀疑等。因此,举世第一个针对政治人物(公共)的言说是否属实的查验组织,2001年在美国诞生。在欧洲,类同查验的机制,英国C4似乎是第一个就此设置的新闻部门(在2005年)。到了2016年底,估计在50多个国家已有这类社团,数量达到113个;其中,2010年以后成立者占了九成,并有50个是2015年与2016两年间出现。全球来看,这些组织约有六成与新闻传媒组织有关(Graves & Cherubini, 2016, p.6; 更详细的纪录与分析见Graves, 2016)。

美国2016年总统大选期间,社交媒体转载的新闻是真是假,引发争议;选后,特朗普很快将“假新闻”的争论转了型,成为存在至少已有30年的美国自由派与保守派之角力,他们相互指控对方的媒体“谬误”;彼此控诉之外,“真正”的“假新闻”并非不存在,它仍然通过社交媒体转载的内容(很多不是来自主流媒体)而带来冲击,对于民主及其价值造成干扰。在欠缺大规模PSM的美国,干扰的严重程度远大于尚有PSM作为民主共和依托的欧洲(表现为本小节起始所提,美、德的主流与社交媒体使用频率及方式,差异极大)。这个对比的一个重要启发,在于认真体认“事前预防”与“事后治疗”的不同,这是关键的区分。若要遏制与减少假新闻,或在“谬误言论”的指控之外力求维持传播系统的正常运作而服务于民主,那么,如同提高公共卫生与预防医疗,远比罹病后再投重金以求恢复健康,来得更能省约资源。脸书与谷歌在舆论压力及维持商誉的需要下,成立基金或加聘人手及更新软件,希望能更有效地“实时”核实所载内容的真假,它所扮演的是事后治疗,不得不为,不是预防(Mahoney, 2016; Mortimer, 2016)。

业界主动或被动回应假新闻或“谬误言论”,另有国家完善立法,责成社交媒体公司或其平台,遇有诽谤或仇恨言论而遭举发时,必须限期移除,否则高额罚款;这是他律的进场,虽必要,却未能改变其作为事后救赎的角色。假新闻如同脏空气,一旦出现就会有人看到或听到,如同脏空气产生后就会有人吸入肺部,既已接触,再说防堵,效益大减。因应空气污染的最有效作法,不是戴上口罩,不是减少吸入脏空气,杜绝空污来源是上策;若有不能,次佳做法是挹注充分的清新空气,稀释污染,减少脏空气进入肺腑的机会。以此比拟任何社会的媒体现象,那么,受众愈是愿意使用与信任PSM,就愈能压缩假新闻的肆虐空间。健康生活方式的倡导及疾病防治可比PSM,防堵、揭发与纠正假新闻如同罹病后再予救治。不仅是比喻,这也是事实,拥有强大PSM的欧洲、PSM疲弱的美国,甚至在威权与不民主社会,对于PSM的观感与评价,都相当高。

对于PSM之责无旁贷,必须承担相当规模的防治任务,政治系统并非没有认知。因此,英国国会的“文化、媒体与体育”委员会就提有议案,表示在调查“假新闻”并征求外界建言时,特别提醒关注该议题的人与社团,要“深究公营媒体BBC可以做些什么事情,扼抑假新闻的扩散”(Brinkhurst-Cuff, 2017)。联合国等四个国际组织针对“假新闻”也联合发表宣言,建议公权力所要采取的六点意见之一,正是“国家应该确保强大、独立与资源充分的公共服务媒体之存在,PSM有其清楚的职掌,就在服务所有公共利益,就在设定与维持高标准的新闻事业”(UNHW, 2017)。相较于假新闻风波爆发,不少人在要求脸书等新传媒通过特定算法及建立查核机制,借此尽量防堵之后,就绝口不言其他(Chowdhry, 2017),英国国会与联合国所提出的对策,应该是更为积极并且长远来看也是更加有效而值得同时努力的方向。

(五) 科技诉求与公共政策

对于PSM的认知,在美利坚这个人民较少有PSM经验的国度,应该说也是相当明显。特朗普言论激发有关假新闻的争议后,新闻学术机构为此进行民调,从中意外凸显了PSM在美国民众心目中的角色。密苏里大学雷诺新闻学院在2017年2—3月邀请28家传媒的网络平台使用者8727人,通过在线填答,最让人诧异的结果也许是,这些美国受众最信任传媒前五位,依序赫然是英国的《经济学人》、美国的公共电视、路透社、BBC与美国的公共收音机网;五家有三家是公共媒体,美国两家进入,都是公共传媒(Kearney, 2017)。

路透社在2005年捐赠、设置在英国牛津大学的新闻研究机构从2012年开始执行“年度数字新闻调查”。这个系列迄今累积已有六年,“极化”(polarisation)一词仅出现三次。首次是2013年,当时美国与欧洲的受访者都表示,他们更为喜欢没有立场偏倚的新闻,美国的比例是68%,英法德意依序是70%、78%、76%与65%,显见大西洋两岸民众的偏好,差异不大(对比强烈的是巴西都会区受众,他们仅有28%选择中立的新闻)(Newman & Levy, 2013,p.38)。这就是说,尽管美国电视访谈的党派倾向,最迟从2006年9月起已经逐渐突出(Stroud, 2011),但是这份英国调查还没有予以呈现。第二次出现“极化”一词是2016年,此时美国与欧洲(挪威)的对比,业已一清二楚,挪威的极化分数还是很低,而美国“随2016年大选的到来,政治极化这个议题,愈来愈成为公民的主要关注……”(Newman et al., 2016,p.32, 48)。到了2017年,或许特朗普现象是临门一脚,研究者已经设计一项测量,试图探知美国与21个欧洲国家在线新闻的政治极化现象(1最不极端,8最极端),结果美国得到5.93分,是最呈极化的一个,其次极化的意大利是4.06,德国仅1.64,法国与英国各是2.85与3.18(Newman et al., 2017,p.40)。

对于美国民众感受到的现象(本国媒体较不可信),或说需求(本国公共媒体仍然可信),投身美国传播环境改善的人,似乎至少有两种认知与相应的改革方案。至于二者是可以并应该相互提携;或者,个中存在竞争关系,其中一种的存在及精心提出,反而可能因为其相对“简单易行”,或已经施行而成为主流意识形态所用,因此适足以延搁,乃至于遏止第二种方案的为人感知,从而更不可能得到足够人的共鸣,于是无法成为政治系统必须或愿意回应与辩论的课题。这个提问不只是仅有学院辩论的旨趣,而是对于(传播)民主改善的实践成绩,具有现实意义的启发。

第一种主张以“科技”及慈善基金会为重心,可以举班克拉(Yochai Benkler)作为代表。他认知欧洲的PSM是有大量公费的补助,遂有较佳与独立的表现,但“我特别担心的是,当前许多进步人士努力提出了许多建言……推动由政府出资的新闻事业,但到头来却会……致使一切进步的声音,反倒是幽暗不明”。班克拉认为美国慈善基金会的赞助传统已经有些成绩,公共政策不必急着进场,亦即美国政府应该袖手旁观,一段时间后若真没有起色,届时另议即可(Benkler, 2011,p.226, 237)。

汉密尔顿的整本书虽然起于正确的认知,多次指出“调查报道”具有“公共物品”及“正外部性”的特征,因此市场机制在此失灵;他也批评美国政府未曾承认媒体市场的失灵。不过,他并不主要乞灵于有效及廉能的政治介入——虽然为了振兴并扩张调查报道的生产与流通及使用,他所提出的两大类型手段之一就是“公共政策”,却未着力于PSM,而是以若干篇幅谈及税法不利慈善机构对新闻事业的捐赠,要求美国政府改正。相对于政策,作者更为强调的是第二类手段:“扩张新闻事业利用电脑等新传播科技。”(Hamilton, 2016,pp.281-282)汉密尔顿的乐观心情,表现在这句陈述:当前新闻事业的纷乱“很明显是一个证据,显示熊彼得所说的‘创造性毁灭’正在进行”;因此,“电脑化的新闻事业取得进展后,就能改进调查报道的经济前景……从供应面来说,通过更好地使用资料与程序运算,发现值得报道、责成金权负责之题材的成本可望降低,此时,媒体就比较可能投入调查。就需求面来说,相关研究可以让调查报道更能吸引人,让使用者更能进入状态或更符合其个人的偏好方式,这样一来媒体就很有可能提高机会,吸引更多读者或观众,如此也就可以通过广告或订阅得到更多金钱收入”(Hamilton,2016,p.287,304)。

桑斯坦虽然长于公共政策,但建言的重心,还是环绕在科技。在新作《共和国:社交媒体年代的分裂民主》,他以一整章的篇幅,说明以自由国度自诩的美国,正是因为有政府的介入才能有这些自由。他说,美国人的自由,包括第一宪法修正案特别保障的表意自由,从来没有不需要国家的“积极”作为就能存在。正是有国家“强制”,以及保障从电子至平面传媒的“财产权”,并以“契约”方式设定与维护这些财产权,才有当前的美国。他说:“我们在讨论要对网络或其他新传播科技(今日业已浮现,或想都还没想到的),采取哪些作法的时候,千万不要说有些做法涉及政府的规范,另有一些则不涉及。”或许是为了要劝服市场基本教义派,不要僵化思考,桑斯坦甚至表示,哈耶克也会赞成他的观点(Sunstein, 2017,pp.176-190)。不过,这不意味桑斯坦会对传播政策有太多的建言,事实上,在将近50页的讨论中,他的对策或许可以归纳为六七点:肯定v-chip等新技术的功能;网络的民主潜能有待更丰富的开展,包括审议民主的空间;业界要有更好的自律公约,并要尽量落实;无线频道是否应该必载于有线系统等平台;除了增加“反对”的按键,脸书也可以增加多个“意外惊喜”(serendipity)键,那么,通过这个新的脸书功能,人们就比较可能看到自己未曾注意的材料,有了更多的机会暴露于不同的观点,从而达到意见交流的作用,走向共和,不再只是固守我群的阵地。最后,桑斯坦虽然也谈了美国的公共电视,但不是指其规模不足,不是批评联邦预算投入减少或停滞不前,致使私人/慈善机构捐赠的比例增加,他反而自忖,在网络年代是否应该将政府取自税金的有限公务预算,转捐给非营利的网络内容制作会更恰当?虽然桑斯坦没有申论,是美国政府至少维持现有捐赠给其公视的规模,然后编列新的预算补助网络内容的制播,还是袭夺部分给予公视的预算,移转作为网络内容之用(Sunstein, 2017,pp.216-233)。

在美国这片新大陆,有关媒体特别是广播电视产权的争论与社会对抗,从而意味争取更大规模PSM的动力,从20世纪20年代至今,从来未曾中断,即便成果不尽如人意,但对此着力的人与社团,从来没有缺席(如McChesney, 1993; Pickard, 2015)。他们持续通过撰述与活动(Pickard & Yang, 2017),希望寓居行动于历史意识的复苏与活络,试图要让PSM在美国的公众议题空间,占有一席之地。

因此,对于不提PSM,却单表或更重视(大型)慈善基金会捐赠对新闻事业意义的言论倾向,他们有所记录,提出分析,进而表示其规模不足以因应美国社会所需,并指认缺失(比如复制商业传媒的新闻作为,主要诉求小众与精英受众等),因此就能谆谆告诫,坚持认为大型慈善基金不可依恃,并提示公共补助与小额志愿捐赠的必要(Benson, 2017)。再者,即便不少美国研究者认为,《每日秀》与《科尔伯特报告》等自由派节目,“善用”假新闻促进民众参与及讨论公共事务,特别是对教育程度偏低的群众,更是如此;但麦克切斯尼(McChesney, 2011,p.2)在撰文推介该书时,未曾为此“假新闻”有利于自由派而雀跃,反而提醒:“我们的主流新闻事业正在萎缩,新闻部门裁减人员或关门大吉,斯图亚特与科尔伯特据以撷取并转作为讽刺的……议题范围,跟随缩减……美国人从这些节目找到解药,置换主流新闻的能力,亦同步紧缩”。在他看来,扩大美国的PSM制度,顺此平衡商业传播势力,不因金融危机而起,却因其而强化,麦克切斯尼并且希望通过事实的揭露,诉诸美国民众自尊的提高,再发为响应改变的行动:他提醒美国读者,美国虽有独步全球、用来保障与提升新闻自由的宪法第一修正案,但是,若依巴黎组织的调查,美国新闻自由排名,在百余国仅居第47(巴黎组织的调查);若取美国组织的调查,也仅第22。他说,个中原因与美国的PSM太小,美国人能够享用的公共媒体金额一年仅1.43美元,相比于新闻自由名列数一数二的挪威与芬兰(109.96美元与130.39美元)的天壤之别,难道完全无关?(McChesney, 2011,p.210)这个呼声会否空谷足音终成绝响,抑或堂堂溪水出前村有俟来日,意义重大。

四、 结语: 灯火通明中

以“影音图文”等形式而在媒体展现的“内容”,具有公共财产与外部性两种特征。若是仅从商业考量,并以市场价格作为调动资源,以及协调其生产、流通与使用的机制,然后委由私人为求牟利并据为己有而经营,将使受众的“消费者”身份膨胀,挤压其“公民”能力的召唤与培育。此时,媒体的收入来源,无论是广告,或出自媒体使用者的志愿支付,或是二者不同比例的组合,都可能造成三种市场失灵,其严重程度随媒体市场结构及其形成的历史过程之差异,会有不同。

首先,有益社会的内容(比如,调查报道、让人印象深刻很想与人共看共谈的影音等)生产不足;反之,无益社会的内容(如,假新闻、教人过目即忘懊恼浪费光阴的节目等),势必超量供应;最后,社会整体为此受害,远大于受益,媒体虽有“自由多元”的我群认同,及追求共同之善的“共和民主”之差别,却在市场逐利的过程中,双双招致不同程度的腐化。

公共广电崛起于将近百年前的欧洲,21世纪随数字技术的精进,成为公共服务媒体(PSM),正是经济学理舒缓市场失灵的制度设计。PSM以其更为符合共和民主观的性质,在社交媒体趋向个别化、我群化、极化与同温层化,以致疏于与他者沟通的脉络下,成为维系人们接触异见的重要园地;PSM不但拥有较高的社会信任,还在大多数的(后)工业民主社会拥有可观的市场占有率,尚能导引媒体行为,并对政治与宗教走向偏峰的反民主趋势,另起制衡与遏止的功能。作为西方唯一未有大规模PSM的美国,其党派倾向不同的“自由多元”媒体历来相互批评,近日再因总统的扭曲,对于“谬误言论”的指控竟又成为“假新闻”的标签;这个政经、社会及文化的不健康分化,也表现在军警以外的政经制度(包括媒体)所获信任,从20世纪70年代以来下降至今,以致有人心忧专制的种子或已发芽。

与PSM相对照,依靠广告付费的传媒,险象环生,特别是2008年金融危机以来,脸书、谷歌等社交媒体已见兴旺,大量商业传媒(尤其是报业)赖以生存的广告收入,大量流失,媒体人特别是新闻人承受愈来愈大的冲击。面对困境,“生意模式”从业界的呼吁找寻,蔓延至学界与政界的响应摸索之声,此起彼落不绝于耳。让人难以置信的是,PSM模式依法强制居住在相同地理区的人,定期付费给予支持(其形式则包括:公务预算的编列、执照费的缴纳、数字融合年代对不同硬件或平台课征特别费、依据人均所得高低而有差别额度的提交责任,或立法责成商业传媒收入移转部分至PSM)的这种模式,却等于让每个人都成为PSM的股东,它的财政与产权模式,历经时间考验,业已证明其经济的效率与优越性。

不取广告,受众志愿自掏腰包也能让媒体成长,(戏院)电影与图书是传统例子,计次、按频道或定期统付统用分级组合的影音图文是后起的方式。但若讲求共和,希望经验不同、品位有别的人,仍然持续拥有共同空间,以让彼此在此碰撞与交流并相互理解与学习,那么,最能符合共和民主追求共同之善的需求,在较大范围以经济低廉方式,稳定且川流不息地取得信息、娱乐与教育的多种影音图文服务,则最佳的制度设计与机构,无疑仍属通过公权力才能创设的PSM。

无须寻求生意模式千百度,不必蓦然回首,两眼端视正前方,PSM早在灯火通明中。PSM追求共和,但在社会与政府之间逡巡、在工会与公会之间摆荡、在国际与本地之间游动,其表意的取舍,更多时候偏向后者,这是PSM的局限,同时也是资本体制下PSM的价值与必然;凸显前者,又无法求全于PSM,则须待具有其属性的自由多元媒体,进场填补。

注释

① 社会党人密特朗担任法国总统时,因国会由右派控制,他以“高度具有政治考量的私有化”方式,将公营TF1电视卖给朋友(Rozat, 2011)。

② “香港电台”(RTHK)的电视部门原仅制作节目,播放由其他商业频道负责。RTHK在2012年开始独立测试讯号,两年后试播,2016年起得到三个频道,一是综合;二是立法会直播及其他新闻;三是转播央视一台。RTHK另有12个收音机频道,其中之一转播BBC World Service,但它在2017年8月宣布,未来仅在香港晚间11时至次日7时转播其节目,其余时间将以普通话转播内地电台节目。“香港电台”在2017—2018年度预算9.952亿港元,员工939人(含659位公务员),新制电视节目预计1410小时。(以上参见http://rthk9.rthk.hk/about/pdf/annual_plan1718.pdf, https://zh.wikipedia.org/wiki/香港电台, https://www.theguardian.com/media/2017/aug/13/radio-silence-24-hour-broadcast-of-bbc-world-service-dropped-in-hong-kong)

③ https://www.ebu.ch/about

④ http://ripeat.org/about

⑤ 该书作者正是从“公共财产”与“外部性”的角度论述,调查报道若通过市场机制来决定进行与否,对社会必然不利。强烈认知“市场失灵”后,汉密尔顿提出的解方在第八章(Hamilton, 2016: 279-316),后文会再介绍与评述。

⑥ https://en.wikipedia.org/wiki/Freeview_(UK)

⑦ BBC在2017年7月19日发布的资料显示,截至2017年3月底的前一年内,一个家户的执照费是145.5英镑,相当于该年度英国人1.7233日的人均所得(1英镑汇率以1.35美元计),总计2580万户缴交执照费,另有6%~7%家户当缴未缴。2016年9月1日后,英国住民若要以视频点播方式收看或下载BBC节目,须额外支付费用,BBC从这个项目一年可望多得1100万~1200万英镑收入,2016/2017年总收入因此是37.87亿英镑(其中约2/3用于电视),收费成本是8220万英镑。以上参见http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/49c6873e-a0ae-43cf-b80f-2c690bb58f0c

⑧ 英国文化与数位经济次长(Minister for Culture and the Digital Economy)威雷(Ed Vaizey)在2015年12月22日答复里兹(Leeds)自由党国会议员牧荷兰(Greg Mulholland)的信函。

⑨ 这份报告也简介了谷歌在巴西、印度、俄罗斯、韩国、加拿大与美国的遭遇(Perotti, 2017)。印尼突击查税两个多月后,据报谷歌同意补交7300万美元税款(Zoe, 2016);泰国政府也在考虑采取类似的政策(Zoe, 2016)。

⑩ https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Warming_Policy_Foundation