身份·态度·观看

宋伟

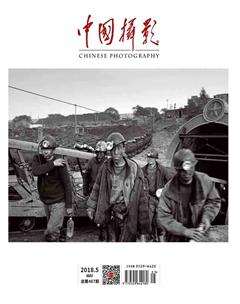

我想,每一个见过王玉文的人都会留下独特而深刻的印象,正如我们每一次读看他的摄影作品一样,总会带来一些特殊的感受和体验。王玉文是一个个性鲜明的人,仁心宅厚、拙朴实惠、忍韧执着、旷达豪爽。这些鲜明个性的形成源自于他始终都引以为自豪的工人出身。虽然,王玉文早已成为中国工业摄影界有威望的摄影家,但他却始终强调自己的平民出身,言行间透显着工人所特有的气质与风格。工人的身份认同,为我们理解王玉文的摄影提供了一个至关重要的视角或基点。

从政治话语层面看,工人阶级乃是当家作主的主人,但毋庸讳言的是,从一般社会学意义上说,工人实质上依然属于芸芸众生的普通百姓群体,或者更直白地说,属于底层平民大众,而作为文化工作者的摄影艺术家则始终居于精英文化的高端位置。也就是说,相对于普通民众来说,艺术工作者属于高端精英阶层。一直以来,我们经常强调文艺工作者要面向大众,要走基层,下基层,体验生活,体验民生,这其中隐含着文艺工作者毕竟还是那个高高在上阶层的隐性逻辑,因此才需要不断强调从上走下去。诚然,这样的呼吁鼓励并没有错,尤其是对于那些以精英艺术为高蹈的艺术家来说,似乎更加重要。

然而,这对于王玉文来说似乎就显得有些多余,至少不那么十分重要。这是因为,王玉文似乎从来都没有把自己看做一个凌驾于大众之上的摄影艺术家,他的身份认同始终定位在自己的工人出身,他清楚地知道自己就是普普通通的平民大众。身份认同有社会的文化的外在赋予,但真正的身份认同应该是自身的原生的内在生成,用比较通俗的话说就是骨子里生发出来的那种身份气质,浑身上下、从里到外都透显出一种特有的气质或性格。在我眼里,这就是王玉文,一个地地道道、实实在在、从里到外、从上到下的工人,一个普普通通的百姓大众。事实上,我们几乎很少能够见到“看上去不像”艺术家的艺术家。一般来说,艺术家都会“装扮”得“看上去很像”艺术家,以显示其独特的文化身份,炫耀其精英的文化资本,而对王玉文来说则是个例外。多少年来,尽管他的职业身份发生了很大的改变,但他对于工人身份的认同则始终未曾改变,看上去,他依然是一个实实在在、普普通通的工人大众。

在这里,我们说王玉文的性格特征、身份认同以及看上去像不像艺术家等话题,似乎有点离题,至少跟摄影本身好像不太直接相关。其实,这些看似不太直接相关的话题,对于我们理解王玉文的摄影至关重要。我们经常会说“态度决定一切”,而“身份决定态度”,或者说“身份、态度决定我们看问题的方式”。这里所说的“看问题的方式”,虽然并不具有一般艺术家“观看”的意义,但这一比较日常的用语却向我们提出了“身份”、“态度”与“观看”之间的关系问题。顺着这一线索我们进入到理解“观看”的价值维度。

在价值维度中理解“观看”,也就是“一种观看的伦理学”。当代美国艺术批评家苏珊·桑塔格在《论摄影》中提出:“自1839年照相术被发明以来,什么都被照遍了,至少似乎如此;摄影自成文法,更重要的是,它是一种观看的伦理学。”在桑塔格看来,摄影是一种观看的伦理学。虽然,她并未详述何为“观看的伦理学”,但这一独特的表达蕴含着丰富的理论内涵,它提出了一种新的理解“观看”的方式。简要地说,观看是一种价值伦理行为。在以往的理解中,只要艺术家在作品中传达了某种道德伦理观念,表达了某种情感价值关怀,就会使“观看”具有了伦理学的意义,但当我们考察观看本身,就会发现身份态度决定了看的方式,观看本身就内含于身份态度之中,或者说“观看即态度”或“观看即伦理”。由此说来,不同的身份态度就决定了不同的观看方式,而不同的观看方式实质上就是不同的身份态度的内化。这一点,对于我们理解王玉文的摄影似乎更加至关重要。

以往,受制于题材划分的需要,人们更多地关注王玉文的工业摄影。工业摄影确实是王玉文一直拍摄的重要题材,但作为更为广泛意义上的普通大众中的一员,他时时刻刻关注着普通百姓生存境况。对王玉文来说,无论是拍摄城市工厂,还是拍摄乡村田间,行业题材只不过是一种类型的划分,而最为重要的是他与他的拍摄对象,那些普普通通的百姓大众身份的认同。作为其中的一员,王玉文置身其中,以独有的“观看方式”来践行他那充盈着百姓日常的“观看伦理学”。

回顾王玉文的攝影创作道路,最初进入摄影的他正处于一个特殊的时代—1970年代的“文革”后期。众所周知,经史无前例的文化大革命“洗礼”,文学艺术界已经确立了“三突出”、“高大全”的革命文艺样板,一种伪崇高主义的革命文艺标准成为所有艺术创作必须绝对尊崇的模式。正是在这种标准样板模式的要求下,当时的摄影进入了全面的“摆拍时代”。因为,只有“摆拍”才能够“完美地”实现革命化、崇高化、典型化的“政治审美化”诉求。也就是说,受制于时代的限制,王玉文的摄影道路是从学习“摆拍”开始的。他参加过以“农业学大寨”“工业学大庆”“阶级斗争教育”“知识青年上山下乡”“社会主义大集”等各种名目的主题宣传展览工作。时代使然也好,耳濡目染也好,规训诚服也好,王玉文的摄影起步于“摆拍时代”。在访谈中王玉文曾回忆说,自己是看着老一代摄影家如张甸的《声震山河》、蒋少武的《沸腾的矿山》、苗明的《红太阳照鞍钢》、田园的《炼钢工人李少奎》等摄影作品成长起来的,“但我觉得他们与我看到的和感觉到的东西不一样”。王玉文之所以成为王玉文就在于他对这种“摆拍摄影”产生了困惑和质疑。后来,他开始了离弃“摆拍摄影”的探索历程。

真正意义上的探索总会伴随些许的孤独,不被理解甚至被人误解自然也就在所难免。王玉文曾经坦言他的困惑与苦恼。有人说,王玉文的摄影看上去有些随机任意,影像叙事上缺少恢宏阔达的气象,人物造像上缺乏伟力崇高的气度,形式构图上也不够冲击有力;片断化的瞬间难以让人从他那些乡村题材的作品画面中提炼出一个明确的主题意向,大工业题材所常有的宏大场面和强烈形式感也似乎被有意的冲淡或消解了。

乍看起来,这些批评似乎很有一些道理,但其实不然。这里的问题是,作为一个多年从事工业和乡村题材摄影的艺术家,王玉文真的对宏大的叙事方式不太熟悉吗?他真的没有能力塑造崇高化的工人农民形象吗?他真的还没有掌握形式化的构图技巧吗?显然,王玉文对上述那些摄影的成规是再熟悉不过了,而且,在其摄影生涯中曾经十分熟练地运用过这些意图和成规并创作出许多“优秀”的作品。这也就是说,王玉文在此方面其实是“能为而不为”,他是在有意识地躲避或离弃那些摄影创作上的意圖或成规。

在此,让我们感兴趣的是,究竟何种缘由促使他下决心改变那些惯常的或主流的影像表达方式?如果这种改变的决心需要某种动力和勇气的支撑,那么,王玉文究竟从哪里获得了这种必须改变的执念并一直坚守至今·我想,这些疑问的解答对于破解那些误解,让我们进一步理解王玉文的摄影,具有十分重要的意义。

拒绝是一种解放,远离是一种反叛,对于王玉文来说,告别伪崇高的“摆拍摄影”无疑是一个决定性的选择。也正是在这个时刻,他开始了 “内在本真”的回归。“内在本真”意味着什么?“内在本真”就是“回到事情本身”,回归原初的本心、本性、本身,正所谓返璞归真、不忘初心、复归于初。这对于王玉文来说,自然就是回到工人出身的“本身”,回到普遍百姓身份“本身”。王玉文始终不忘自己的出身。他生在矿区,长在矿区,他的祖辈父辈、兄弟姊妹、亲戚朋友都是矿区工人。无论走到哪里,无论身份发生怎样的改变,王玉文始终认定自己是工人群体中的一员。一种出身的身份认同,实质上也就是一种本心、本性、本身的认同。对王玉文来说,这无疑就是一种自然而然的天命。“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”(《礼记·中庸》)或许是北方矿山赋予了王玉文“知命乐天、率性而为”的旷达情怀,不忘并守护这自然而然的天命率性,也就是不忘和守护自己的本心、本性和本身。

这里,需要我们进一步探问的是,这份本心、本性和本身的不忘与守护,究竟对他的摄影产生了怎样的影响?尤其是,这样的影响使他的摄影发生了怎样重要的改变,又以怎样的方式决定了他的观看方式?

答案似乎很简单,那就是他始终明白,应该以普通大众的身份、普通大众的处境、普通大众的视角、普通大众的感受、普通大众的体验来进入并观察这个世界,只不过,摄影成为他置身于其中的一个中介化的行为。按照观看伦理学的艺术诉求,摄影者并非一个外在于世界的旁观者、观察者或拍摄者,他应该始终置身其中,始终身在现场,始终亲身在场,作为其中的一员与大众“混”在一起,因而,使其影像始终保持着一种“在场感”。

作为普通百姓的一员,王玉文下过乡、插过队、干过农活儿,深知底层百姓生活的疾苦,同时也熟知苦中作乐的百姓生存智慧,因为他并不是一个旁观者,而是置身其中的一员,如鱼在水,冷暖自知,观止自如。与许多拍摄中国乡村题材的摄影家不同,王玉文很少去刻意地展露落后贫穷、艰辛苦难的图景,当然你也看不到农民致富奔向希望田野的喜悦和憧憬。王玉文的乡村世界,依然是一个普通百姓眼中的世界。你看那集市上四处张望的老少爷们;大雪天在枯树洞里等公共汽车的兄弟姐妹;那玉米地里挑开手上扎刺的老姐妹;那火炕上盘腿而坐卷一袋旱烟的老哥俩;那打柴归来的少男少女;还有那靠墙根晒太阳的大爷大妈;还有干完家务活出来看热闹的女人们;还有树上嬉戏的孩子;以及打扮得像城里人一样时尚的我们村里的年轻人。所有的一切,看上去是那样的自然拙朴甚至有些简陋粗鄙。对拍摄对象以审美的或艺术的强加,是主体意识强的摄影家孜孜以求的诉求,他们致力于以艺术审美意识观照所拍摄的世界,因为艺术家与非艺术家的区别就在于是否具有发现美的眼睛,这是一条无可质疑的美学原则。但是这些过于精英化的美学原则对于生活在底层的百姓来说总显得有些矫情和做作,就像是农民们用嘶哑的嗓音唱着二人转小调,半道里冒出来一段花腔美声;就像大碗喝酒、大块吃肉时突然有人举起了高脚杯优雅地抿上一口。前面说过,王玉文是个实实在在的实惠人,在生活中他从来不矫情和做作,同样在艺术中他也不矫情和做作。在此,我并不是想否定那些精英化的艺术创作美学原则,而想说这些高蹈的艺术原则对于百姓苍生来说的确是太奢侈了一些。就像百姓大众本能地就与精英艺术意识有所疏离一样,王玉文似乎也本能地警惕着过多精英审美意识的介入,这并不需要更多的理论思考和准备。如此本然王玉文并不觉得自己拥有至高无上的艺术家权力,这没有多少道理可讲,只因为他就是那个普普通通的百姓大众中的一员。

这里的问题是,按照百姓大众文化与精英审美文化相疏离的逻辑,作为普通大众一员的王玉文是不是就完全放弃了作为艺术家的审美诉求了?如果他本能地或者有意地放弃了对有些简陋粗鄙生活的艺术加工或提升,那么,他所拍摄的照片与普通大众随机拍摄的东西还有什么区别吗?显然,我们无法得出这样的结论。在此,我们强调王玉文几乎是本能地警惕精英审美意识的介入,并不意味着他彻底放弃了艺术家的审美诉求,只不过他努力地尝试避免审美的矫情和做作,正如普通百姓也都有艺术审美的渴望一样,王玉文更渴望将美的憧憬浸润到艰涩平凡的日常生活之中。

无论是作为普通百姓大众,还是作为摄影家,王玉文始终都奔波在追寻发现美的路途之中,只不过这是一条异常艰辛苦涩的道路,正如老百姓艰辛苦涩的生活。他所发现的美始终深扎在苦涩庸常的生活中,虽然它是一种苦涩的美丽、平庸的艳丽,甚至是粗鄙的欢悦。以艺术审美的眼光观照普通日常的生活,但必须保持大众日常与艺术审美之间的平衡或纠缠,否则,或者滑落为平庸粗俗,或者漂浮为矫情做作。这是一个极难处理的艺术与生活平衡的高难度动作。

在我看来,王玉文几乎是凭借着天性本能完成这一高难的艺术平衡动作。大地固然苍茫,生存固然艰辛,生活固然庸碌,岁月固然凝滞,但在这苍茫、艰辛、庸碌、凝滞中依然沉积着温情,蕴蓄着欢欣,动荡着新奇,流溢着光艳。你可以说这是一种苦涩的美丽,你可以说这是一种平庸的艳丽,你可以说这是一种粗鄙的欢悦,或者像老百姓所说的那样是“穷乐呵”,甚至也可以说这不过就是难登大雅之堂的民俗民风,但这一切在王玉文的眼里都显得如此珍贵。我们注意到,王玉文拍摄的赶大集、赶庙会、扭秧歌、唱大戏、过年、过寿、祭祀等作品具有中國民间节庆仪式感。千百年来,一代又一代的生死轮回,正是凭借这些民间仪式性活动和民俗游戏性活动,百姓们才让艰辛枯燥的生活平添上鲜亮的色调,培育生长出庸碌的美丽和苦涩的欢悦。值得品味的是,王玉文经常捕捉那些民间艺人出演之前或之后的情景。这里有化好彩妆靠墙站立的踩高跷的人,有穿着戏装坐上三轮农用车去演出的演员,有演出后戏妆未卸走在乡村小路上的女人,有走家串户在路上的,在这样的情景中,甚至还有浓妆重彩蹲坐在大炕上嗑瓜子唠闲嗑的艺人,王玉文似乎有意地将艺术化的节庆仪式拉回到普通日常生活场景之中,呈现出节庆与日常、仪式与平常、艺术与庸常、文化与世俗之间交错纠葛,而这些不正是百姓人间的真实写照吗?

如何理解“看与被看”的关系,是我们进一步理解“观看的伦理学”的关键步骤。从存在论的哲学视域看,“看与被看”并不是知识论意义上“主观符合于客观”的映像,“看者与被看者”共同处身于生存境遇之中,这是因为,亲在的世界并非一个与人无关的纯然客观世界,也非一个主客二分的世界,而是一个“亲在”在其中不断与之照面和打交道的“人生在世”之世界。此在生存,亲在生存,亲身在场,根本无需做出主客二分的区别。“亲在”(Dasein)是存在主义哲学家海德格尔提出的一个重要概念,也译为“此在”或“缘在”。在海德格尔看来,“亲在”乃是人最基本的存在方式或生存状态,是一种日常生活状态的“人生在世”,因而“亲在”亦即“在-世界-之中”且与世界不断照面和打交道的生存状态。这里的问题是,作为一个“亲身在场”的摄影者,如果会有一种“亲身在场”的看,那么,这样的看,将呈现为一种怎样的“观看”情状。这无疑是对传统观看方式的颠覆性挑战。从某种意义上说,摄影者始终是一个外在于拍摄对象的旁观者,一个游离于拍摄对象的“看者”,也可以说就是一个“看客”。王玉文似乎想打破这种主客隔离的“看与被看”关系,他试图成为介入其中的一个看者,试图以“亲身在场者”的身份来完成看的行为,试图作为“混迹”于百姓大众之中的一员来做“看到”的工作。这意味着,被看者并不是一个现成摆在那里并等待主体观察的客体,而看者也绝非是一个游离于被看世界之外的“局外人”。

让我们走进王玉文的摄影世界,来领会这种“亲身在场的看”的生存论意蕴。在乡村杀猪过节的家宴上,王玉文一定是和乡亲们一起大碗喝酒、大口吃肉的那个人;在矿工升井后抽烟的场景中,王玉文一定是给工友们“发烟”并相互“对火”的那个人,一起品味劳作后一支烟“赛过活神仙”的片刻歇息,这就是工人们劳作生存的现场,王玉文就是那“在场”的一员。需要从中发掘出赞美劳动的微言大义吗?不需要。需要以悲天悯人的情怀展示矿工劳作的艰辛吗?不需要。从深深的地下升井后点上一支烟,不是一件挺好的事吗?正如王玉文所说的那样,他太熟悉工人了,熟悉他们的生活,熟悉他们的感受,熟悉他们的苦乐,以至于他很少用高昂的影调去刻意提升工人的境界,也很少用悲悯的关怀去煽情地叙说底层的艰苦,因为,那只是置身其外的艺术家们“自以为是”或“自命不凡”的神圣使命,而他的任务只需要将置身其中的现场感“如此这般地”呈现出来。从“以言行事”的语言述行理论观点看,“以看行事”似乎也能够在某种程度上得以实现。从这个意义上说,王玉文置身其中的“看的行为”,也应该能够最大限度地保持作为一个参与者的“观看”,并以此守护着摄影观看的“亲身在场性”。

王玉文的工业影像似乎可以理解为工友们之间相互观看的那种感觉,至少从一幅幅影像画面中我们能够体会他试图寻找这样一种观看方式的努力。正如他在总结自己的拍摄经验时所说那样:“一句话,要想拍好工业摄影题材的作品,一定要和工人交朋友,把他们当自己兄弟,和他们真正融合在一起时,好照片就出来了。否则你就架在空中,只剩下技术、技巧、形式感,要想达到较高境界,还是很难的。”正因为如此,我们看到,王玉文的影像较少采用具有强烈主观性色彩的俯视或仰视的拍摄视角,也不太刻意追求光影、线条、色彩或体量等构图形式上的视觉冲击力,而是多采用置身其中的平视视角。对此,他自己说:“工业摄影上我是不太强调那种刻意的形式感,比如说找个大的近景夸张,用低角度或高角度夸张,我都不喜欢,太表面化了。这种纯形式的东西,说明你对工业和工业摄影理解得还不够。”王玉文的镜头似乎在向人们说:“我在这了,我看到了,我拍摄了,我记录了”。将置身其中的境况如此这般地呈现出来,仅此而已,无需添枝加叶,进行所谓的典型化艺术处理。这一切看似随意简单,信手拈来,即景即刻,毫无刻意雕琢痕迹,甚至让人感觉有些稀松平常,但每幅画面都试图将我们一起带入一个真实的生存处境之中,就好像拉我们进入他的朋友圈子,好与他的工友们一起抽烟、喝酒、劳作、嬉骂、聊天,共同分享喜怒哀乐。这也许就是置身其中的“在场摄影”之魅力所在。

王玉文曾说自己喜欢萨尔加多的《劳动者》。萨尔加多反复强调摄影家要“与被摄体生活在同一个现实之中”,认为摄影要融入被拍摄对象的情境,其风格似乎也与王玉文的工业摄影有某些相似相通之处。但,在我看来,也许是拍摄对象选取上的不同,也许是身份认同上的不同,萨尔加多虽然强调“与被摄体生活在同一个现实之中”,强调“融入情境”的摄影,但他的观看方式依然是外在于拍摄对象的,他的“被摄体”对象性意识依然十分坚固和明确,其视像常常隐藏着摄影家猎奇观看的“看客”心态,以至于有人批评他有将苦难“神圣化”的倾向。当然,萨尔加多也注意和反思过这一点,他曾说:“摄影唯一丑陋之处,就是被拍摄者正在遭遇的痛苦。”确实,他的反思依然明晰地区隔出“看与被看”的界限,也就是说,他始终占据“看者”的居高临下位置来对待“被摄体”,而这种身份位置的占据势必会影响“融入情境”的“在场摄影”。从这个意义上说,我认为王玉文更大限度地做到了“融入情境”或“亲身在场”。

“看与被看”、“拍摄者与被拍摄者”的区隔,标示着坚固的文化权力关系。“亲身在场的摄影”需要拆除掉“看者与被看者”之间的距离和区隔,因为,只有这样才可能做到“融入情境、有感而发”的拍摄。但是,从严格意义上说这是一个不可能完成的任務,因为,取消了“看与被看”、“拍摄者与被拍摄者”之间的关系,几乎就等于取消了拍摄活动本身。从此意义上说,这几乎是一个无法完成的艰难任务,也许,我们只可能不断地接近那种状态或境界。王玉文在不断的探索中坚韧地前行,他不断跨越“看与被看”的界限,为我们呈现出属于他自己的独特观看方式。