道教景观生态设计的当代启示

文/图:江牧、丁杰

一、生态性的选址特征

“洞天福地”在道教的宗教语境中是一种充满灵福之气的地方,这些区域中均有大小仙真在此居治,若修行于此,可得仙人相助。因此道教将其修行场所大多选在这些洞天与福地之中。据《天地宫府图经》中记载:“十大洞天者,处大地名山之间,是上天遣群仙统治之所……三十六小洞天在诸名山之中,亦上仙所统治之处也……七十二福地在大地名山之间,上帝命真人治之,其间多得道之所。[1]”《天地宫府图经》与《洞天福地岳渎名山记》已将道教的诸洞天福地与现实世界中的方位进行了逐一对应。在中国19个省份中均有分布,但并非均衡,而是呈现出自动东向西递减的态势,即随海拔的升高而数量骤减,这一趋势与道教场所选址的生态性原则相关。

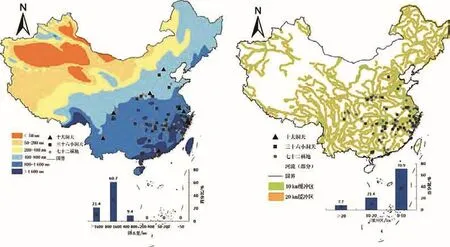

首先,中国的总体地势呈自东向西阶梯式上升,东部多平原丘陵,西部以高原为主。因此居民大多集聚于东部与中部地区,在海拔较高的西部高原鲜有人迹。而洞天福地的空间分布亦与此相符,海拔在500米以下丘陵或平原地区“洞天福地”数量达84处,占总数比例的百分之71.8;海拔在500~1000米的低山也有“洞天福地”分布,比例为百分之18.8;在1000~3500米海拔的山脉由于太高,不适合较长的隐秘生活,因此“洞天福地”分布极少,仅占全部“洞天福地” 数量的百分之9.4;而海拔在3500~5000米及以上的山脉则没有“洞天福地”的分布(图1)。故大部分的“洞天福地”都分布在海拔较低的平原或丘陵地带,这些地区既有适宜的气候,又能满足道士修道的日常需求,且与外界联系方便。

其次,从降水量这一指标来看,大多“洞天福地”都位于降雨量充沛的东部与中部地区。据图2所示,全国年平均降水量在800~1600毫升的地区分布了71处“洞天福地”,数量最多,占比最重,竟达总比例的百分之60.7;而在年平均降水量低于1600毫升的地区,“洞天福地”的数量逐渐减少,所占比例亦减至百分之21.4;而在年平均降水量低于400~800毫升的地区,其“洞天福地”的分布最少,仅有百分之9.4的比重。可见,“洞天福地”大多分布在年平均降雨量充沛的东部地区,这些区域气候湿润,有利于修行与生活,因此分布最多。

最后,从河流湖泊分布的情况来看,几乎所有的“洞天福地”均分布在自然河流湖泊的周边地区。分析显示,在中国最密集的江河湖泊周围,“洞天福地”的分布也最密集,如洞庭、鄱阳、太湖三大湖泊,长江、黄河、珠江三大流域。将这些水域的缓冲区间设为10公里,有大约占全国比重达百分之70.9的“洞天福地”分布于此。若把缓冲区域放大到20公里,便有108处洞天福地分布在这一范围,比例升至九成以上(图2)。[2]可见,“洞天福地”主要分布在距离水源不远的地区,这种分布特征体现了道教对于修行场所周围自然环境的理性观测与勘探。一方面道教场所的选址需要满足教徒对于修行的需求,其周围环境需要安静,远离喧闹的城市;另一方面场所环境还需要满足教徒的日常生活之需,必须是一个相对安全且具备生活之需的环境。因此从其地理空间分布特征中可以看出,道教景观的选址具有生态性原则,它既需要考虑教徒的修行环境,也要将人的日常生活纳入选址条件中,一切的需求均需要从自然环境中去探索和发掘,这一过程本身就体现了人与自然互动的生态性特征。

图1. 中国高程、植被与“洞天福地”分布图

图2. 中国年均降水量、河流缓冲区与“洞天福地”分布图

二、人工与自然之间的平衡设计

人工与自然的结合是道教景观设计生态元素的重要体现,在这一过程中人工景观与自然环境之间相互渗透,充分融合,使得人工与自然之间的相互影响达到一种相对平衡的状态,这种平衡的设计手法体现在道教景观设计的许多方面。由于道教景观多属于山地型景观,因此自然环境的物理形态是道教景观形态得以存在的基本前提与保障。不同于城市型道教宫观园林的设计,山地型宫观设计必须借助自然空间的可用性来达成人工空间规划的意图,人工空间的建立必须依托自然空间的具体形态,这一过程中难免需要向自然环境进行妥协,即便在一些极端的情况下,道教景观仍然将人工与自然之间的相互影响控制在一个平衡的状态,这种平衡状态是双向的,不仅体现在人工对自然的融入,还体现在自然对人工的衬托。

以人工与自然的交界设计为例,道教景观经常运用自然环境中一切可以利用的场所来增加人工空间的使用面积,使得人工与自然的界限在空间层面变得愈加模糊。武当山道教景观中存在多处岩庙与洞庙,这些人工景观充分利用了地壳运动过程中的地质断裂现象所形成的不同种类的单面或断块山体,而山体的一面多由岩石崩塌所致,经常年的风化冲蚀形成了众多的岩洞。[3]武当山道教景观便利用了这些天然洞穴来构筑宫观建筑,现存华阳岩、凌虚岩、隐仙岩(图3)、南岩、玉虚岩、玄天黑虎洞等岩庙与洞庙均属此类。一方面,利用这些天然岩穴来增加宗教景观的使用空间是人工向自然的主动融入,其中不仅有实用性的考虑,也存在道教“法自然”思想的引导;另一方面,由自然物质形态所限定的空间也在一定程度上烘托了道教宗教语境的义涵,赋予了教徒修行的神圣性与隐秘性。但是人工景观与自然形态在空间属性层面毕竟属于两套截然相反的范畴,人工景观是积极性的空间规划,其中充满了人为意图,具有集聚作用;而自然形态则不具备任何人为规划的痕迹,具有离心作用,属于消极空间。[4]因此,将人工与自然两种不同属性的空间进行结合是需要一定的技术才能实现的,武当山道教景观众多的岩庙与洞庙十分注重人工与自然在空间层面的交界设计,如玉虚岩岩庙的设计在人工与自然的交界部分就处理的十分合理。玉虚岩(图4)本为常年经风化侵蚀作用致上部岩石脱落所形成的天然洞穴,但是武当山道教景观却利用了洞穴的自然空间形态,将庙宇建筑的屋脊背部与天然倾斜的岩穴上壁契合在一起,而且利用风化侵蚀作用下岩壁光滑的特点,将天然岩壁当做庙宇建筑屋脊的背部。随着时间的推移,自然的风化侵蚀同样会在人工庙宇等物质形态上留下痕迹,这样的同化作用将人工与自然不同的空间属性进行糅合,最终达到一种平衡的设计状态。

图3. 武当山道教景观 —— 隐仙岩

图4. 武当山玉虚岩 胡玮哲 摄影

这种设计手法在当今处理人工与自然结合的设计案例中亦有借鉴,如日本爱媛县龟老山展望台景观设计[5],该设计利用山体内部的空洞化来搭建一个观景平台,设计皆在营造一种被山体植被包裹的消隐式建筑,但在建成后初期由于建筑周围的土壤和植被均被翻新,还未完全生长,人工空间与周围自然森林的边界反差明显(图5)。通过人工技术处理,将翻新的土壤用穿孔金属板通过膨胀螺栓与主体混凝土建筑相连,这样一来就防止了泥土的坍塌和流失。然后设计人员收集了观景台周围自然植被的种子,并混合粘性液体喷洒在45°的倾斜土壤面上,使种子不会被雨水冲走。竣工3年后,整座景观台被隐藏在浓密的森林之中,人工与自然的结合通过二者的交界设计而达到视觉与功能的平衡(图6)。

图5. 建成初期的景观

三、利用水平空间来消减人工与自然的界限

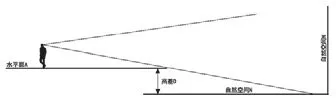

山地型道教景观常会利用人的视觉感受来最大程度的消减人工与自然的隔阂,使人能够在主观感受层面融入周围的自然场所,该设计手法借由空间高差的错位来得以实现。我们也许都有过这种感受,当处于一个水平空间之上,在我们的视线抵达该空间的边缘之时,如果该水平空间高于其周围的其他空间,我们一般都无法准确的判断该空间与其他空间的具体高差,亦或在视觉层面无法清晰地分别二者之间的阈限边界(图7)。这主要是由于平面空间的水平延展与人类视线的放射角度相结合所造成的视觉效果。山地型道教景观利用山脉起伏的空间高差,将其外部空间尽可能以水平的方式来进行设计,除实体建筑的围墙及槅扇,我们很少能够看见垂直元素的空间设计会出现在山地型道教景观设计中,即便是山门、牌楼或亭子这种高耸的垂直元素设计,也是以非遮挡的形态而出现的。我们假设如果一座山地型景观的外部空间多采用垂直或切斜元素的设计手法,那么人在其中所感受到的自然趣味便可能降低,这是由于垂直或倾斜的空间本身就具有阻断和封闭作用,它们的出现会导致人们过多关注场所内部的空间,而连续的水平空间具有一种不断扩散的引导作用,尤其出现在自然场所时,它会不自觉的引导人们去关注其周围的空间场所,这一过程便是身体与场所的联系过程,垂直或倾斜的空间元素越多,这一联系就越弱,反之亦然。

图6. 植被复原后的景观

图7. 水平界面空间的利用图示

这种身体与场所的关系表面上是感官层面的通联,却需要通过具体的空间设计方法来得以实现,即尽可能的使用水平空间设计来使身体与场所进行契合。陶特(Bruno Taut)在参观了京都桂离宫后认为,桂离宫内部的园林景观之所以令他感动,是因为这是一座与场所紧密契合的建筑,他尤其喜欢内部的临水竹廊(图8),通过减弱垂直的空间元素,让身体依附于水平界面,尽可能地使人工空间接触甚至介入自然场所,以此来增强身体与自然场所的联系,这就是东方传统景观营造的理想状态。现代景观设计中也经常出现利用水平界面的延展与高差来模糊人工建筑与自然景观之间界限的案例,以日本静冈县水玻璃旅店的设计为例(图9),隈研吾在设计中极大的渲染了水平界面的作用,而将垂直的空间元素全部以玻璃的形式来展现,如此便消隐了垂直空间所带来的封闭与阻断作用,同时他将水平界面注满流动的水,让其在界面的边缘自由溢出,从而使得人工空间的边界与建筑下方的海平面融为一体,从而削弱身体对空间限定的感受。

图8. 桂离宫用竹板铺设的水平界面

图9. 利用水平界面来模糊人工与自然的界限

四、场域特征的统一性与设计的多样性

道教景观的营造还具有多样性特征,该特征体现在人工景观与自然景观的融合特质中。在人工景观方面,中国古人采用就地取材、因地制宜的手法,利用自然界的原材料来构筑景观,形成了大量不同样式的人工建筑,这些人工景观元素与自然环境紧密结合,既可使人感受到人工规划的意图,亦无丧失其自然妙趣的意韵,可谓人工与自然融合的绝佳典范。中国古人将这些人工建筑设计的天然古朴,虽样式繁多,但把这些建筑放在自然环境的大背景中去审视,其又保持着一定的统一性,这种统一性体现在其材质、色彩、空间等设计特征之中。以石亭、石坊(图10)、山门等元素为例,每一座石亭或石坊的造型都具有一定的变化,但是其带给人的感受却大抵相同,即场所特征十分突出,它使人十分自然的联想到了其周围的环境特质,这是材质凸显的作用。但在造型上,道教景观利用石料加工不易的特性,在制作工艺方面特意简略化,突出其质朴性,将这种手法与材质的巧妙运用结合在一起,会使观者十分明确的接收到该景观所传达的语言或符号信息,这种景观语言或者符号的信息传递是建立在心物共鸣的基础之上,而心物共鸣则需要人与物之间存在着共通的文化背景[6]。只有这样,才能使人明确感受到石坊或石碑这种个体元素在整体景观空间中所具有的效应和作用,而一旦缺失了人与物之间的文化共通,则该景观语言的有效传达也会随即消失。因此人工景观的多样性原则是在场域特征的统一性下所具有的多样性,换言之即是多样性与统一性并存的设计原则。

在人工景观与自然环境的结合方面,中国古人凭借对自然地势的巧妙把握,将自然景观的形态运用到了人工构筑物的空间布局中,比如利用山体的转折、山崖岩体的形状、山谷溪流的开阔空间、瀑布的位置等自然景观形态来决定人工景观的具体空间布局,以此营造出视觉感官极佳的人与自然和谐共生的人居环境。这一手法与西方现代自然景观的设计手法具有相似之处,英国的景观设计师认为形状、视觉力、规模、多样性、统一性和场所精神是森林景观设计最重要的六项原则[7]。但是西方现代自然景观的设计手法仅限于自然景观的空间规划,并没有涉及到人与自然的结合方法上,其本质仍旧属于西方传统自然美学中将自然视为审美对象这一基本前提,这与中国道教景观所形成的人工与自然结合的场所空间不可相比。前者将人排除在自然之外,仅作为审美主体来观赏自然,人作为主体,而自然是客体;后者将人与自然统筹起来,人作为参与者来进入自然,进而感悟自然,人与自然是共生体。

图10. 江西三清宫石牌楼

五、结语

通过对道教景观设计方法进行解读与分析发现,道教景观在场所选址、空间设计、场域特征等方面具有十分巧妙的营造技巧。其一,道教景观根据地形、水系、高程、降雨等自然环境的不同而择其优者来营建景观。其二,道教景观利用人工与自然的交界设计来弱化二者之间的差异,同时还利用水平空间特点与视知觉的结合来消减人工与自然之间的隔阂,让人工景观可以最大限度的融入自然环境,与其周围场所融合。其三,道教景观设计十分注重维持场域特征的统一,在此前提下丰富设计的多样性。这些生态性的营造方法给当今的人居环境设计带来了许多启示。一方面,不断涌现的新工艺与新材料可以实现以往无法实现的设计构思,比如龟老山观景台与水玻璃旅店的设计便运用到了这些生态性的设计方法,但是新技术与新材料投入使其效果比以往更甚;另一方面,通过将这些生态性设计方法在当代进行不断实践,还可以催生出适合当代经济社会生活的新构思,这也是对于传统景观营造原则的一种升华与诠释。总之,道教景观设计中的生态性原则是传统人居环境中人与自然和谐共生的智慧体现,可以作为构建当代和谐人居环境的精神内核进行深度挖掘。

注释

[1]张君房.云笈七签[M].北京:华夏出版社,1996.

[2]李会敏、杨波等.基于“洞天福地”的中国“福地”分布探究[J].湖南师范大学自然科学学报,2016(4).

[3]肖东,刘大平.武当山道教建筑环境的构成要素解析[J].古建园林技术,2015(1).

[4]芦原义信.外部空间设计[M].伊培桐,译.北京:中国建筑工业出版社,1985.

[5]隈研吾.场所原论[M].李晋琦译.武汉:华中科技大学出版社,2014.

[6]陈洁萍.场地书写—当代建筑、城市、景观设计中的扩展领域的地形学研究[M].南京:东南大学出版社,2011.

[7]郝小飞,贾黎明,李效文,等.英国的森林景观主动设计途径理论与技术[J].世界林业研究,2007(2).

——《势能》