结合模型迭代重建的低剂量CT术前评估乳腺癌

郭 勇,姜 彦,张 静,史丽静,王庆军,郑奎宏

目前,临床上广泛采用磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)术前评估乳腺肿块侵犯范围,从而制定手术方案[1-3]。虽然既往研究提示CT在术前评估乳腺肿块方面同样具有较高的准确度[4-7],但高辐射剂量限制了其在临床的常规应用。根据最新临床指南,在乳腺癌术前检查中,CT主要应用于出现肺部症状的Ⅰ至ⅡB期或ⅢA期乳腺癌患者的胸部评估[8]。随着CT重建技术的进步,特别是模型迭代重建(iterative model reconstruction,IMR)技术的出现,大幅度降低了CT检查的辐射剂量。胸部、腹部、心血管以及脑部的多项研究显示其可在极大幅度降低辐射剂量的同时提高图像质量[9-12]。本研究结合IMR技术,设计了低剂量乳腺癌术前评估专用CT检查方案,旨在对胸部及乳腺病灶一站式评估,并采用MRI乳腺成像作对照,对CT乳腺成像的准确性及临床价值进行研究。

1 材料与方法

1.1 研究对象 21例经乳腺X线和/或超声检查发现孤立肿块,乳腺影像报告和数据系统(Breast Imaging Reporting and Data System,BI-RADS)[13]4级及以上,术前行胸部CT检查评估胸部转移情况的患者纳入研究。排除严重心功能不全、肾功能不全(肌酐清除率≤120 μmol/L)、妊娠或哺乳期妇女、已知碘造影剂过敏史者。所有患者均行CT和MRI检查,且2者间隔不超过3 d。患者均为女性,年龄33~74(50.9±9.2)岁,体重指数(body mass index,BMI)19.2~32.4(24.5±2.8)。

1.2 CT检查 患者取仰卧位,静脉注入碘对比剂碘普罗胺320(碘浓度320 mg/mL)70~80 mL,流速4 mL/s,再等速注入生理盐水15 mL冲洗。为绘制乳腺病变动态增强的时间-密度曲线,分别在注药前、注药后1、2、3、4、6 min时间点开始屏气状态扫描。2 min时间点扫描范围为自锁骨上窝至双侧膈下,其他时间点扫描范围仅包括双侧乳腺范围。采用Philips Brilliance iCT 256层CT机,扫描参数:准直128×0.625 mm;重建层厚1 mm,间隔0.5 mm;管电压80 kVp(BMI≤24)或100 kVp(BMI>24);2 min时间点扫描采用X线管旋转速度0.5 s/圈,螺距0.304,管电流61 mAs;其它时间点扫描采用X线管旋转速度0.75 s/圈,螺距0.992,管电流10 mAs。所有数据采用IMR进行重建,层厚1 mm,层间隔0.5 mm,矩阵512×512。

1.3 CT辐射剂量计算 剂量长度乘积(dose-length product,DLP)由机器完成扫描后自动测算生成,有效辐射剂量(effective dose,ED)计算公式:ED=DLP×(肺)转换系数,其中转换系数取0.014 mSv/(mGy·cm)[14]。

1.4 MRI检查 采用3.0-T GE Signa HDXT,4通道相控阵乳腺线圈,俯卧位。动态增强采用VIBRANT序列,TR/TE=4.7/2.2 ms,TI=16 ms,层厚2.4 mm,矩阵384×320,NEX 0.75。造影剂Gd-DTPA(马根维显)按0.1 mmol/kg,注射速度3 mL/s,增强前扫描1次、增强后连续扫描6~8次,单次扫描时间88 s。

1.5 图像分析 所有CT图像传入Philips EBW 4.5.2工作站,并选取2 min时间点图像进行最大密度投影和多平面重组处理,用于记录乳腺病灶的数量、位置以及大小(最大直径)。此外,在所有时间点图像的乳腺病灶内放置感兴趣区(region of interest,ROI),每个时间点图像的ROI保持同样位置和同样大小,记录每个ROI的CT值,并绘制时间-密度曲线(time density curve,TDC)。MRI图像则传入GE AW4.4工作站,记录乳腺病灶的数量、位置和大小(最大直径),并根据不同时间点所得病灶信号强度生成乳腺病灶的时间-信号强度曲线(time-signal intensity curve,TIC)。根据曲线形态将TDC和TIC分为3种类型[15-16]:Ⅰ型为持续型,表现为渐进持续强化,后期可呈持续上升或缓慢上升;Ⅱ型为平台型,表现为早期明显强化,中晚期维持在峰值上下10%;Ⅲ型为流出型,表现为早期迅速强化后又迅速下降。分别记录乳腺病灶TDC和TIC的类型。

2 结果

2.1 一般结果及CT检查辐射剂量 经手术或活检证实的病灶共24个,其中浸润性导管癌20个,纤维腺瘤3个,囊腺病1个。胸部CT显示腋窝淋巴结增大4例,心包旁结节1例。所有病例中未发现明确胸椎转移。21例总有效辐射剂量为(2.15±0.39)mSv,其中作胸部诊断用的2 min期相辐射剂量为(1.55±0.32)mSv;其余5个期相合计有效辐射剂为(0.60±0.18)mSv,而用作乳腺动态扫描的单个期有效辐射剂量仅为(0.12±0.03)mSv。

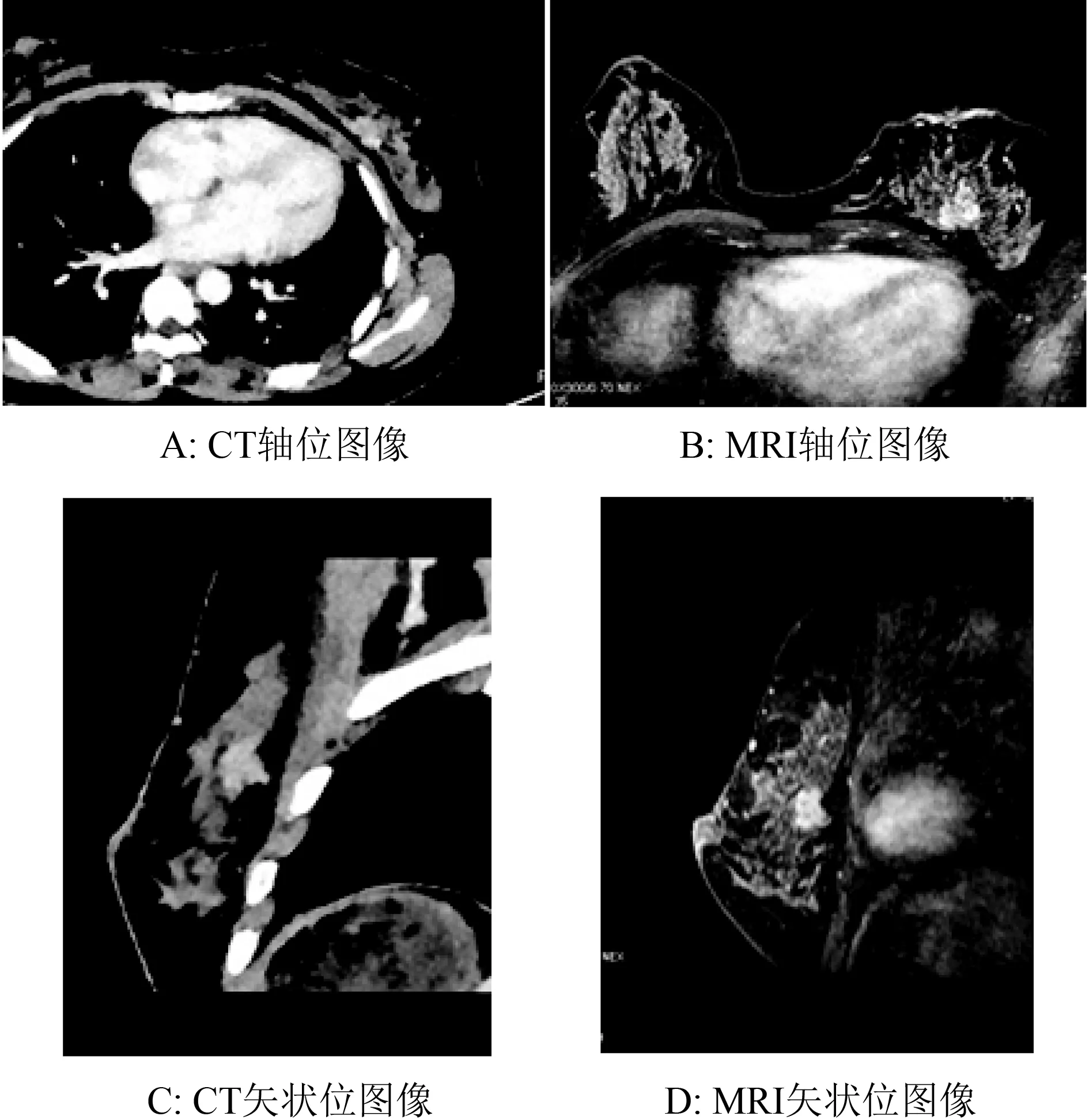

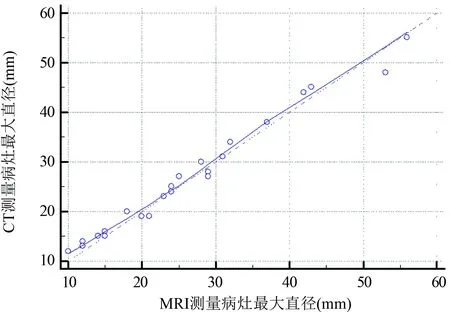

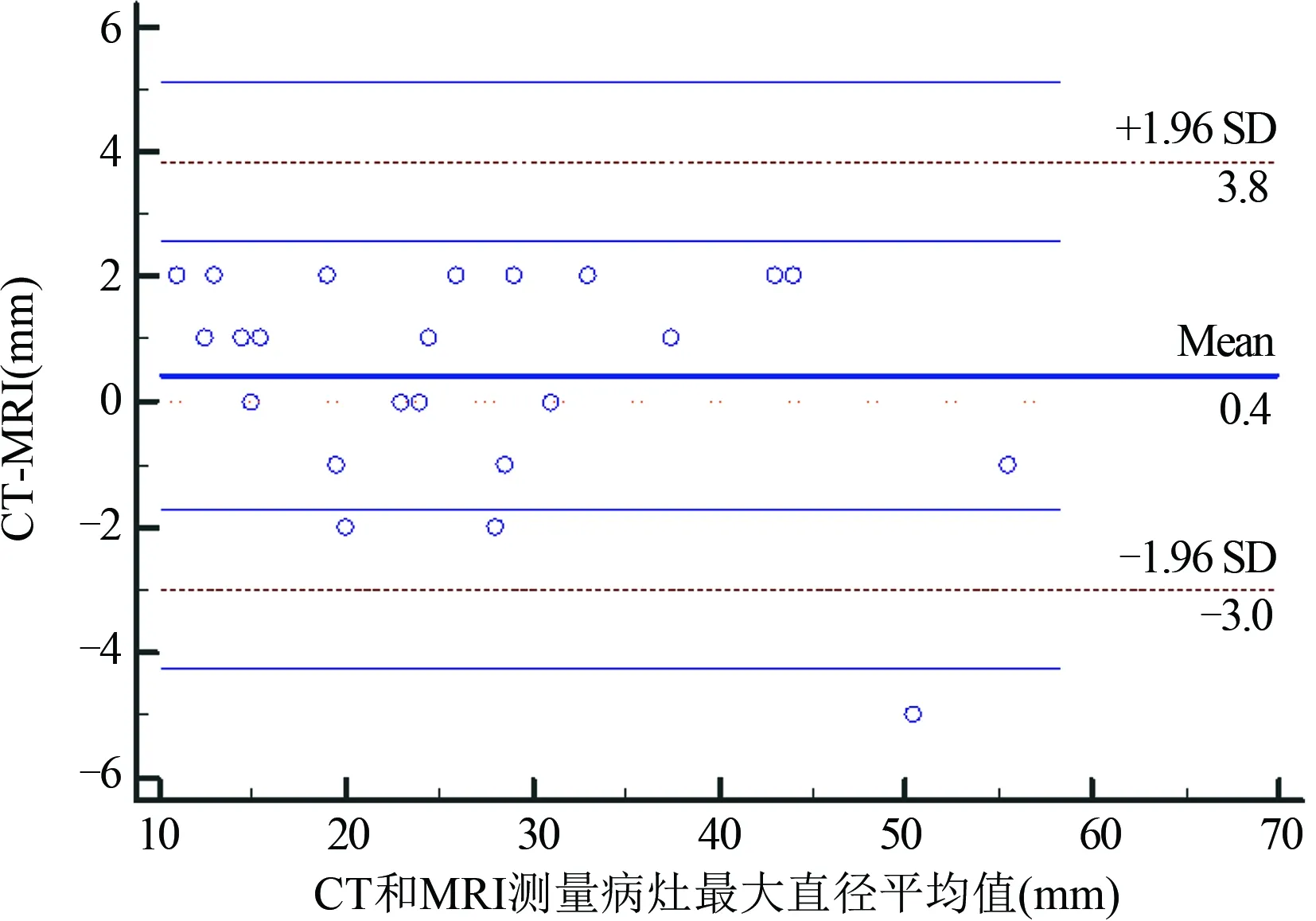

2.2 CT和MRI乳腺病灶检出、强化曲线的一致性 21名患者CT共检出病灶24个,数量和位置与MRI检出完全一致,示例见图1。CT、MRI测得病灶大小分别为(26.5±12.1)mm和(26.1±12.9)mm,二者呈强相关性(r=0.99,n=24,P<0.000 1,图2),Bland-Altman检验(图3)95%一致性界限为(-3.0 mm,3.8 mm),一致性良好。CT测得病灶强化类型Ⅲ型13个(浸润性导管癌12个,囊腺病1个),Ⅱ型9个(浸润行导管癌8个,纤维腺瘤1个),Ⅰ型2个(均为纤维腺瘤);MRI测得Ⅲ型12个(浸润性导管癌11个,囊腺病1个),Ⅱ型10个(浸润性导管癌9个,纤维腺瘤1个),Ⅰ型2个(均为纤维腺瘤),二者一致性良好(kappa值为0.936,P<0.001)。

注:患者,女,43岁,BMI=24.7,穿刺活检病理示浸润性导管癌2级。CT、MRI显示病灶位置、形态以及强化方式类似,病灶在腺体中清楚显示,CT和MRI测量的病灶最大直径分别为27、26 mm图1 CT和MRI病灶对比图

图2 CT和MRI测得24个病灶最大直径的相关性

图3 CT和MRI测得病灶最大直径的Bland-Altman一致性

3 讨论

本研究专门设计的乳腺CT扫描方案包括乳腺动态扫描和胸部扫描,可实现一站式乳腺病灶评估及胸部评估。虽然CT软组织分辨力不如MRI,但研究结果显示二者检出乳腺病灶的数量与位置完全一致,对肿块侵犯范围的评估二者相关系数高达0.99,95%误差范围不超过4 mm。意味着在乳腺癌术前病灶侵及范围的评估方面,CT与MRI达到相似的准确度,可协助制定手术方案。此外,本研究中CT与MRI获取的乳腺病灶动态增强的曲线类型一致性良好,说明CT同MRI一样,可利用动态增强的曲线类型辅助鉴别乳腺内增强灶的良恶性。

如上所述,与既往研究[4-7,16]一致,本研究表明CT乳腺动态扫描具有MRI评价乳腺病变的主要功能,对乳腺癌病灶评估具有较高准确度,具备替代或部分替代MRI进行乳腺病变术前评估的潜能。针对既往CT乳腺扫描辐射剂量较高的缺点,本研究专门设计的乳腺扫描方案通过优化扫描参数并结合IMR技术,在完成肺、腋窝和锁骨上窝淋巴结、胸椎、肋骨转移评估以及实现乳腺内病灶侵犯范围评估的前提下,大幅降低有效辐射剂量至常规诊断用胸部扫描水平,使得CT乳腺成像具备了临床推广的可能性。而针对临床指南推荐应用CT进行胸部评估的乳腺癌患者,CT乳腺癌术前一站式评估在完成胸部评估的同时完成乳腺病灶评估,具有优化乳腺癌术前影像学检查流程的潜能。最后,相较于MRI常出现的乳腺内偶然增强灶[17],CT乳腺成像上鲜见非肿瘤增强灶[5],这有利于乳腺病灶的性质判断,同时也是CT乳腺成像应用的另一项优势。

本研究限度:①MRI采用的是俯卧位检查,CT采用的是仰卧位检查,因乳腺活动度大,体位的变化可能会导致病灶位置和形态的变化,但并未影响我们的评估结果。而CT采用仰卧位扫描主要是考虑更接近于手术状态,为手术定位更准确。②纳入病例为BI-RADS 4级或以上患者,病灶多数是恶性肿块,病例来源为非随机分布,因此病灶增强的动态曲线多为流出型或平台型。③以研究CT和MRI对乳腺病灶评价的一致性为主要部分,因此未以病理学结果为参考标准,分别计算CT及MRI对乳腺病灶的诊断性能如准确度、敏感度及特异度等,后续研究将就此展开。

总之,专门设计的低剂量乳腺CT检查除提供术前胸部信息外,还能提供更多的乳腺病变信息,对乳腺癌术前评估与MRI比较显示了很好的一致性,能够替代或部分替代乳腺癌术前MRI评估,具有优化乳腺影像检查流程的潜能。