土地利用变化下的水文响应及其可检测性分析

, ,

(1.长江水利委员会水文局 水文情报预测中心, 武汉 430010; 2.长江水利委员会水文局 长江口水文水资源勘测局,上海 200136; 3.河海大学 水文水资源学院,南京 210098)

1 研究背景

土地覆被/土地利用作为水循环过程中重要的下垫面条件之一,对于全球和区域的水资源保护与生态可持续发展十分关键。土地利用变化不仅改变了自然景观面貌,而且影响景观中的物质循环和能量分配,在客观记录地球表面特征空间格局活动的同时,也深刻地影响着水文循环的各个环节[1]。

近年来,国内外学者在土地利用变化下的水文响应方面开展了大量研究工作,并得出了一些结论:森林植被的蒸散发量远远大于低矮植被[2],甚至接近水面蒸发[3];森林植被减少或者森林砍伐都会导致蒸散发量的明显减少[4-6]。然而,一些研究却表明尽管流域内土地利用发生较为剧烈的变化,但是在流域上并没有明显地检测到这些土地利用变化引起的水文要素变化[7-10]。因此,有必要进一步开展土地利用变化引起的水文要素变化的可检测性问题研究。本文以SWAT(Soil and Water Assessment Tool)模型为研究工具,采用情景分析方法,结合土地利用空间转移转化图,来讨论土地利用变化引起的水文要素变化的可检测性问题。

2 研究区概况

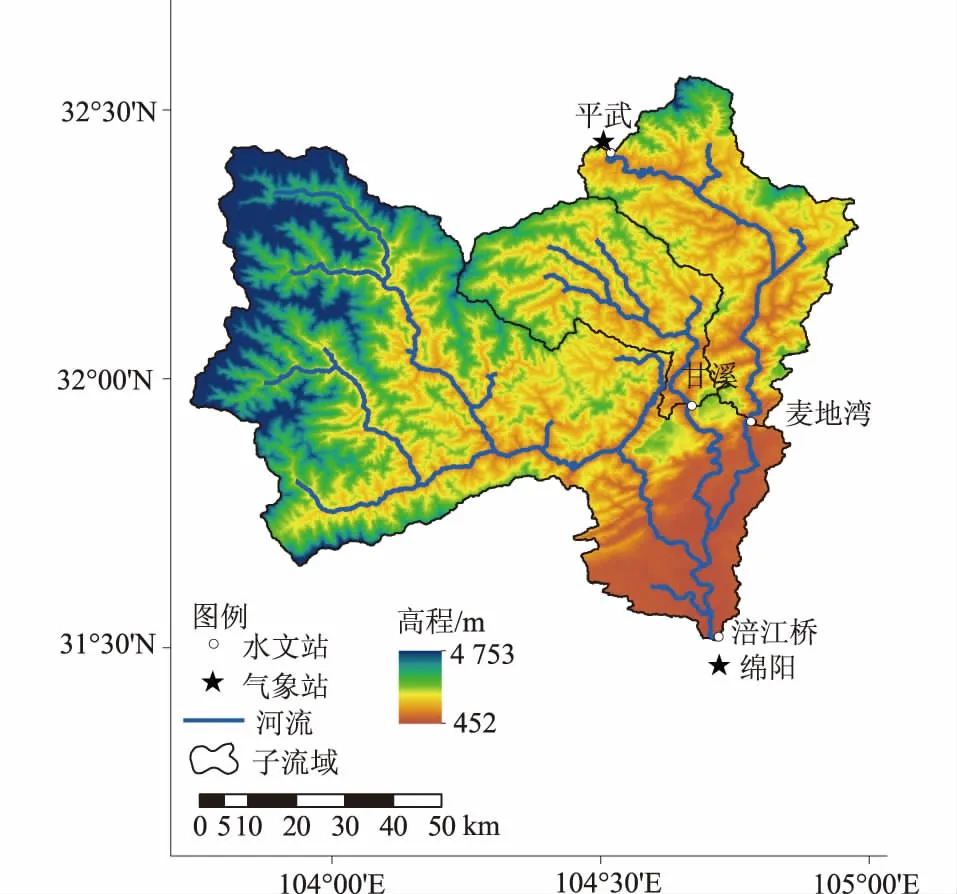

涪江发源于四川省松潘县境内岷山雪宝顶北麓,是嘉陵江右岸最大支流。本文研究区在涪江中上游地区(图1),介于平武县和绵阳市区之间,平武为上游控制断面,涪江桥为流域出口控制断面,流域面积7 570.7 km2,由于流域出口在涪江桥水文站,故称之为涪江桥流域。

图1 涪江桥流域地理位置Fig.1 Location of Fujiangqiao catchment

由图1知,流域纬度范围在31°29′N—32°33′N之间,经度范围在103°42′E—105°00′E之间。流域平均海拔1 683 m,西北部为高山地区,最大海拔达4 753 m,东南是四川盆地,最低海拔为452 m。

涪江桥流域属亚热带湿润性季风气候区,多年平武县平均气温为14.8 ℃,绵阳市区为 16.5 ℃,多年平均降雨为822 mm。

3 数据与方法

3.1 数据源

本文利用的数据包括水文气象、土地利用、土壤和数字高程数据等。

气象数据为“中国气象科学数据共享服务网”(http:∥cdc.cma.gov.cn )提供的中国地面气候资料日值数据集,采用的数据集要素包括:日最高气温、日最低气温、平均风速。涪江桥流域内共有2个气象站点,分别为平武站和绵阳站(见图1)。

水文数据为日降雨和日流量数据,来自于水文年鉴《长江流域水文资料第9册嘉陵江区》。收集了研究区及附近25个雨量站的日降雨数据和4个水文站(平武、甘溪、麦地湾和涪江桥,图1)的日流量数据。数据时段为1980—1987年。

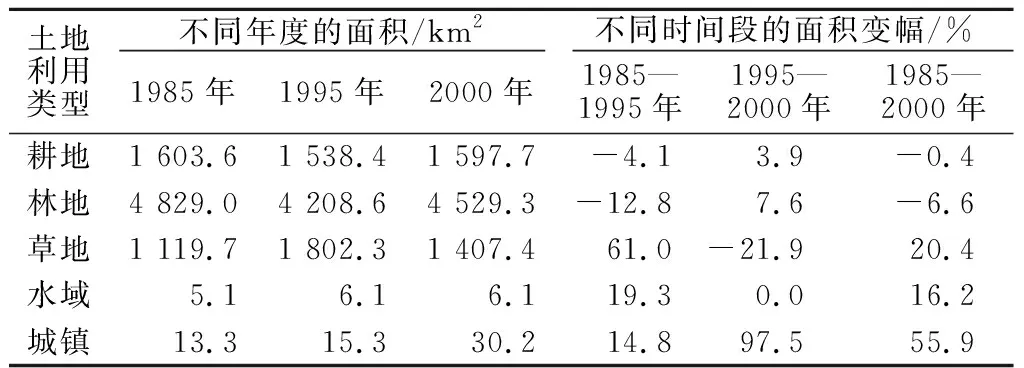

本文采用的土地利用数据是由中国科学院资源环境科学数据中心( http:∥www.resdc.cn )提供的中国1∶100 000土地利用土地利用/覆被现状图,共3期,分别为1985年、1995年和2000年土地利用土地利用/覆被现状图,如图2所示。

图2 涪江桥流域土地利用空间分布Fig.2 Land use patterns of Fujiangqiao catchment

数字高程模型(DEM)资料来源于SRTM[11],全称是Shuttle Radar Topography Mission。SRTM3数据覆盖全球,空间分辨率为3″(约90 m),平面基准为WGS84。

土壤数据为中国科学院南京土壤研究所编制的《中国1∶100万数字化土壤属性图》[12],数据格式为栅格格式。该数据包括砂粒含量、粉粒含量、黏粒含量、重度、有机质含量以及孔隙度等土壤属性。

3.2 研究方法

本文采用SWAT模型模拟流域的水文过程。SWAT模型由Jeff Arnold博士为美国农业部农业科学研究所(USDA-ARS)开发的流域尺度的水文模型。多年来,该模型在美国、欧洲、中国、印度、伊朗以及韩国等地区得到了广泛应用[13]。大量学者将该模型应用于气候变化和土地利用变化的水文响应研究中[14-16],并取得了很好的效果。SWAT模型由3个部分组成:子流域水文循环过程、河道径流演算、水库水量平衡过程。模型结构及基本原理可参考文献[17]。

分别采用1985年和1995年2个时期土地利用数据,保持其他水文模型参数不变,进行水文过程模拟。为了消除气候变化对水文过程的影响,模拟期间均采用了1980—1987年的水文气象驱动数据。2种情景下水文要素的差值被认为是由土地利用变化引起的。将土地利用变化引起的水文要素变化量与土地利用转移转化图相结合,来讨论土地利用引起的水文要素变化的可检测性问题。

4 结果与讨论

4.1 土地利用变化分析

涪江桥流域土地利用面积为7 570.7 km2,以耕地、林地和草地为主,3类土地利用占流域总面积的99%以上。其中,林地面积最大,约占流域面积的55%~64%;其次为耕地,约占流域面积的20%~21%;草地面积约占流域面积的14%~24%。

涪江流域土地利用面积变化情况见表1。1985—1995年间,林地大面积减少,减少面积为620.4 km2;草地面积大幅度增加了682.6 km2;耕地面积略有减少;其他土地利用面积有所增加,但数量不大。从变化幅度上看,草地、水域和城镇面积增幅较大,其中草地面积增幅高达61.0%。水域和城镇的面积变化不大,但变化幅度很大,主要由于其面积基数小。1995—2000年间,草地面积减少最多,达394.9 km2,减小幅度为21.9%;林地面积增加速度最快,增加了7.6%,增加面积为320.7 km2。1985—2000年间,耕地、水域面积基本维持不变,林地、草地转移转化剧烈。最终林地面积减少了299.7 km2,草地面积增加了287.7 km2。期间城镇面积持续扩张,并主要发生在1995—2000年间。

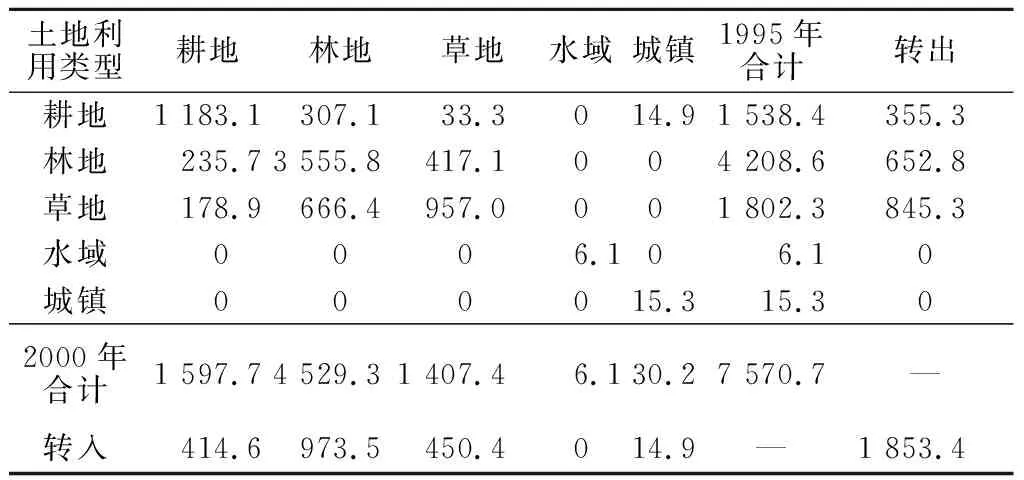

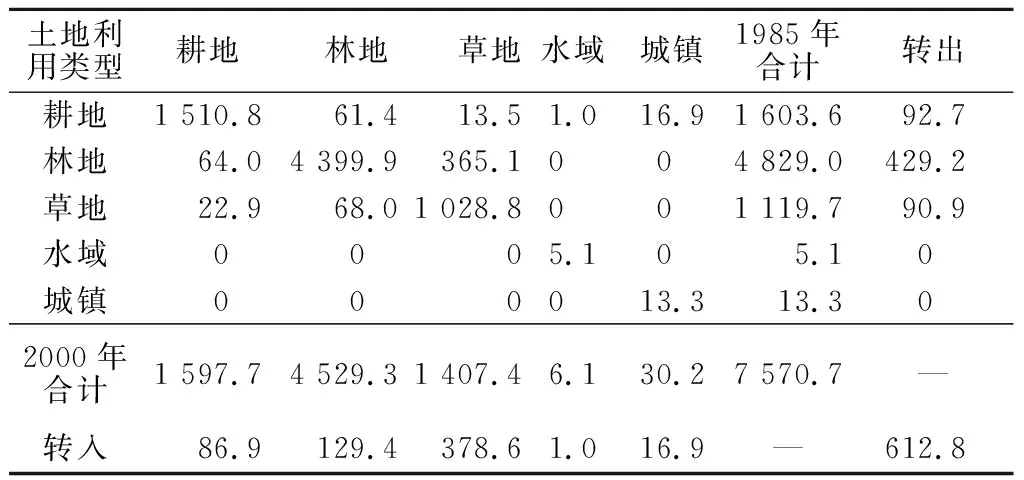

表1 涪江桥流域土地利用面积变化情况Table 1 Change of land use area in Fujiangqiao catchment

采用土地利用转移矩阵来描述和衡量土地利用类型之间的转换关系,其优点在于能够全面具体地刻画区域土地利用变化的结构特征以及各土地类型变化的方向。该方法来源于系统分析中对系统状态与状态转移的定量描述,为国内外学者所常用[18]。涪江桥流域土地利用转移矩阵见表2—表4。

表2 1985—1995年涪江桥流域土地利用转移矩阵Table 2 Conversion matrix among land use types from 1985 to 1995 in Fujiangqiao catchment km2

表3 1995—2000 年涪江桥流域土地利用转移矩阵Table 3 Conversion matrix among land use types from 1995 to 2000 in Fujiangqiao catchment km2

表4 1985—2000年涪江桥流域土地利用转移矩阵Table 4 Conversion matrix among land use types from 1985 to 2000 in Fujiangqiao catchment km2

由表2—表4可以看出,各年代土地利用类型间的主要转换关系为耕地、林地、草地间的相互转化(1985—1995年,累计转入、转出1 753.4 km2;1995—2000年,累计转入、转出1 853.4 km2; 1985—2000年, 累计转入、转出612.8 km2。

以1985—1995年为例,期间有412.6 km2耕地转化为其他土地利用类型,主要转化为林地和草地,面积分别为244.4 km2和165.2 km2;有1 082.1 km2林地转化为其他土地利用类型,主要转化为耕地和草地,转化面积为306.0 km2和776.1 km2;有258.7 km2草地转化为其他土地利用类型,主要转化为林地,转化面积为217.3 km2。

此外,1985—2000年间城镇面积不断增长,其增加面积主要由耕地改造而来。城镇用地土地利用化程度最高,且最为稳定,不易转化为其他类型的土地利用。

流域内土地利用变化是一个动态过程,在某种土地利用大面积转化为其他土地利用类型的同时(转出),也伴随着其他土地利用类型转化为该种土地利用(转入)。这使得最终发生变化的土地利用数量远远小于实际发生变化的土地利用数量,如1985—1995年耕地类型为例,研究时段始末,耕地面积减少65.2 km2,占流域面积的4.1%,而耕地实际变化过程并非如此简单,期间有412.6 km2的耕地转化为其他类型土地利用,有374.4 km2其他类型土地利用转化为耕地,耕地相关的土地利用面积为787.0 km2(转入转出之和),变化面积占流域面积的10.4%。这种转入转出的动态过程容易使人们忽略土地利用的真实变化,也势必会对分析土地利用变化下的流域水文响应产生影响。

4.2 SWAT模型率定与验证

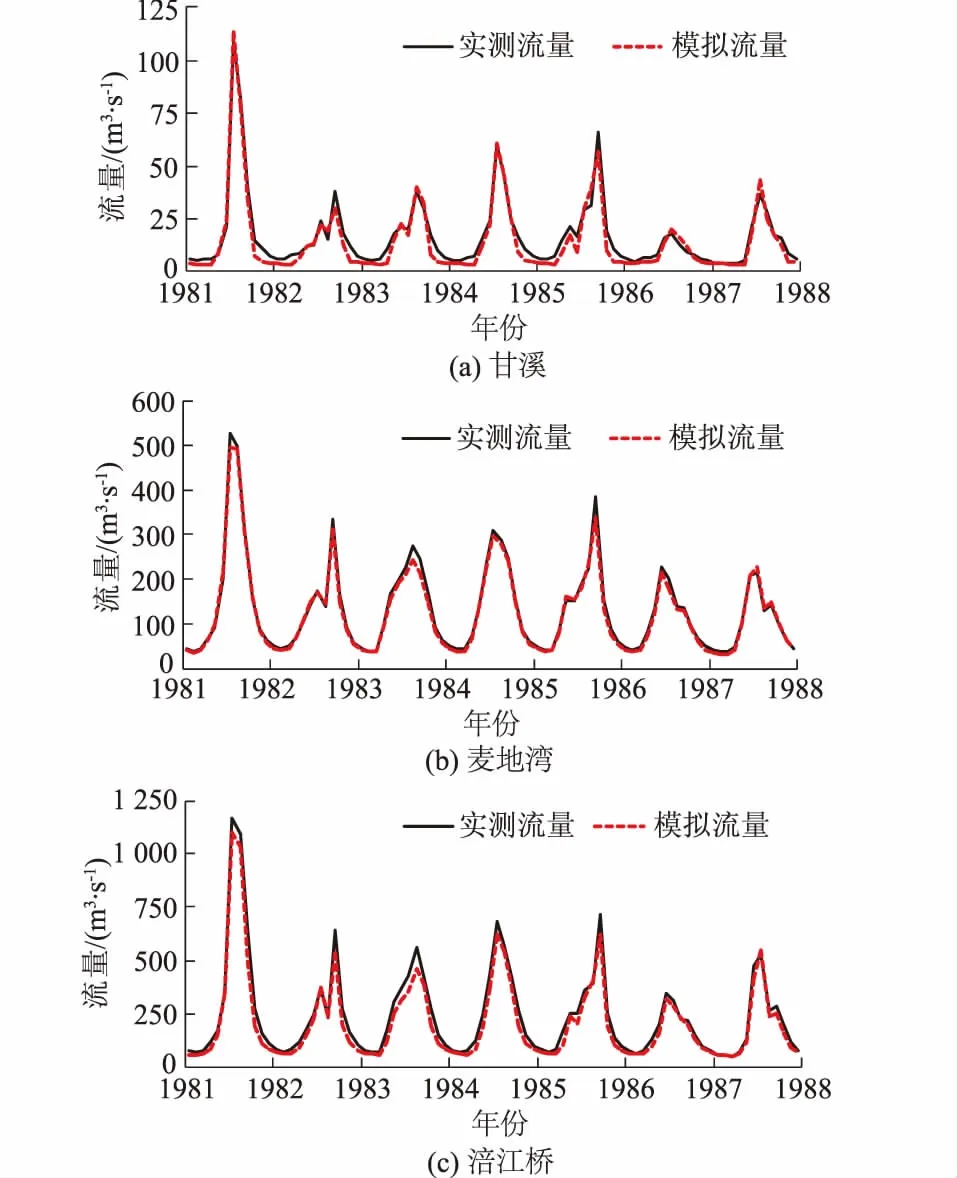

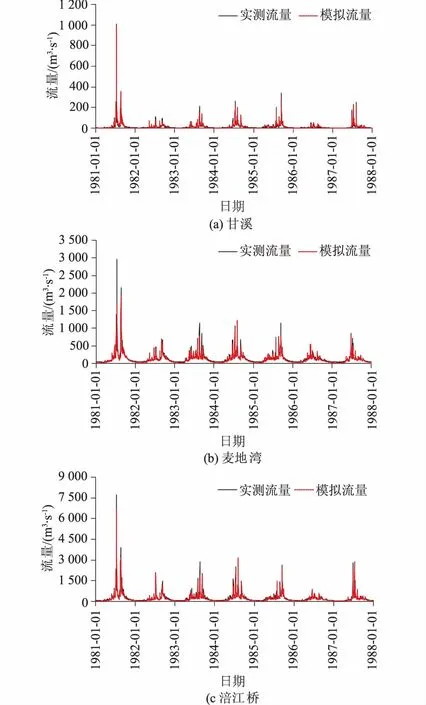

采用相对误差(RE)和纳什效率系数(NSE)分别对模拟与实测过程的水量和拟合程度进行控制。研究区降雨径流系列数据为1980—1987年日值数据。以1980年作为模型预热期,初始化模型各状态,1981—1985年作为模型率定期,1986—1987年作为模型验证期。采用人工试错法,分别率定SWAT模型参数。率定与验证结果见表5。由表5可知,相对误差在±5%左右,月纳什效率系数>0.9,日效率系数>0.85,该模型可用于土地利用变化下的水文响应及其可检测性研究。

涪江桥流域各控制站点月流量过程如图3所示,涪江桥流域各控制站点日流量过程如图4所示。由图3和图4可见,实测流量和模拟流量很接近。

表5 涪江桥流域各控制站点SWAT模型率定与验证结果Table 5 Calibration and validation results of SWAT model for control stations in Fujiangqiao catchment

注:由于平武以上流域存在积雪融水,因此并未参与模拟计算,而是以该站实测流量数据作为直接径流,接入模型

图3 涪江桥流域各控制站点月流量过程Fig.3 Monthly hydrographs at control stations of Fujiangqiao catchment for calibration and validation periods

图4 涪江桥流域各控制站点日流量过程Fig.4 Daily hydrographs at control stations of Fujiangqiao catchment for calibration and validation periods

4.3 不同时期土地利用情景下的水文模拟

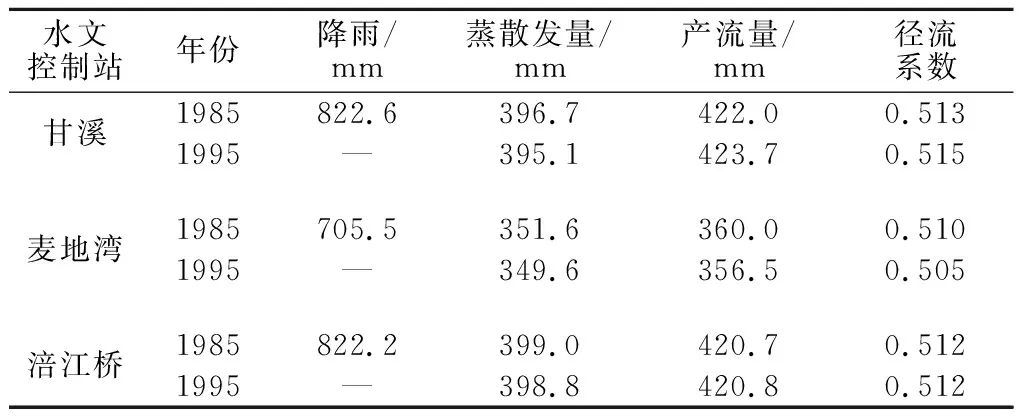

涪江桥各子流域不同土地利用情景下水文要素统计见表6。根据表6,略加计算,1995年的水文要素相对于1985年的变化幅度均在1%以内。

在各产汇流分区和全流域水平,均不能明显地检测到两土地利用情景下模拟所得水文要素的差别。通常,表6中所示的水文要素变化的量级,我们会认为其在模型和数据的不确定性之内,可以忽略不计。1985—1995年间,流域内23.4%面积上的土地利用发生了变化,但这些变化只引起了1%以内的水文要素变化。因此有必要进一步探究产生这种现象的原因所在。

表6 涪江桥各子流域不同土地利用情景下水文要素统计Table 6 Hydrological regimes in subcatchments under different land use scenarios

4.4 水文响应检测性分析

以蒸散发为例,将蒸散发变化量反映在土地利用转移转化图中(图5),以便更深入地了解土地利用变化与流域水文要素变化的关系。

图5 1985—1995年涪江桥流域各子流域土地利用和蒸散发量变化Fig.5 Changes of land use and evapotranspiration in subcatchments from 1985 to 1995

由图5可知,流域范围内蒸散发量的变化范围在-15.4~17.6 mm之间,占流域平均蒸散发量的-3.9%~4.4%。蒸散发量的变化与土地利用变化空间分布一致。该图基本反映出了不同土地利用的水文效应差异,即林地蒸散发量的能力大于草地,草地蒸散发量的能力大于耕地。但图5中同样反映出一些问题,即剧烈的土地利用变化并没有引起水文要素的响应,如子流域4和26等。

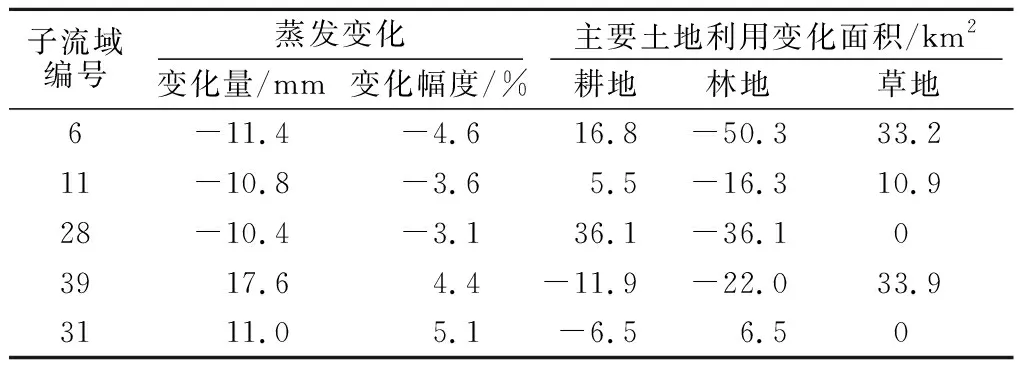

表7列出了土地利用变化最剧烈的5个子流域的蒸散发量变化情况。

表7 1985—1995年土地利用变化最剧烈的子流域Table 7 Subcatchments with the most dramatic land use change from 1985 to 1995

注:正值为增加,负值为减少

由表7可知,区内主要土地利用变化为林地向草地的转化,夹杂着一些林地向耕地、耕地向草地的变化。总体上看,林地面积的减少(不管是转化为耕地还是草地),使得流域的多年平均蒸散发量减少,以子流域11,13,15最为明显。尽管子流域4中有大部分林地减少,但其蒸散发量的变化不明显。这主要是由于该子流域内伴随着部分耕地面积转化为草地。耕地蒸散发的能力在多年平均水平小于草地,耕地转化为草地的变化使得子流域蒸散发增加,而林地转化为草地使得子流域蒸散发量减小,2种效应叠加在一起,子流域整体的蒸散发量变化就不明显了。至于子流域26,大面积的林地转为蒸散发能力较小的耕地和草地,却只引起了微小的蒸散发量变化,可能是由于不同土地利用在丰枯年的水文效应差异和土壤特性差异引起的[19]。

表8给出了蒸散发量变化最剧烈的5个子流域的土地利用变化情况。

表8 1985—1995年蒸散发量变化最剧烈的子流域

由表7和表8可见,相同的子流域只有子流域11,说明水文要素变化最剧烈的子流域并非一定是土地利用变化最剧烈的子流域。值得注意的是子流域39,尽管林地面积减少,但蒸散发量增加,并且十分显著,其原因可能是林地减少转化为草地,耕地减少转化为林地,林地和耕地之间蒸散发的差异要大于林地和草地之间的差异,从而使得总体蒸散发量增加。

由上面分析可知剧烈的土地利用变化并没有引起显著的蒸散发量变化。导致该现象的原因主要有以下3个方面:

(1)不同土地利用的水文效应相似性。当子流域内土地利用变化主要是两种具有相似水文效应的土地利用间的相互转化时,这些变化并没有对水文过程产生太大影响。如草地和耕地的转化。张涛[19]从多年平均尺度和水文响应单元(HRU)尺度分析得出两种土地利用水文效应在某些情况下差别不大。

(2)不同土地利用类型的水文效应差异性。在同一子流域内,发生具有相反水文效应的土地利用变化。如在子流域39,林地减少为草地,会使得子流域的蒸发量减少,而耕地向草地的转变又会使得子流域的蒸散发量增加,两种效应相互中和,增加了水文要素变化的可检测性难度。

(3)统计中和效应和均化效应。统计中和效应和均化效应是统计水文要素变化时的尺度问题。通常,统计水文要素变化时是以全流域或者控制站以上控制面积为统计单位。这里我们将控制站的控制面积称作产汇流分区,如前文中所提及的甘溪、麦地湾和涪江桥,这些产汇流分区由多个子流域构成。当流域或产汇流分区内统计的水文要素正向变化和负向变化同时存在时,所得到的水文要素的统计结果将会因为统计中和效应而减少。在进行水文要素变化统计计算时,当产汇流分区内存在多个未变化子流域或变化量很小的子流域时,分区的水文要素统计结果会被平均化,从而影响水文要素变化的检测。

上述各种效应组合到一起,最终导致土地利用变化引起的水文要素变化难以检测。解决这一问题的可行途径之一是根据土地利用动态变化过程来研究其水文响应。

4.5 水文动态响应度

为了明确水文响应动态变化,本节提出水文动态响应度指标来评判土地利用引起的水文要素变化的相对剧烈程度。

前面分析了影响水文响应可检测性的的3个因素。其中第1和第2个因素是土地利用的固有属性,发生在子流域内部,是客观存在的,不能改变,只能通过不断减小子流域面积(如SWAT 模型)或网格大小(如VIC 模型)来减弱这2种因素的影响。最理想的程度就是每个子流域面积或网格大小与土地利用数据分辨率的大小相同,这样就不存在子流域或网格内的相互中和。然而,由于水文模型自身限制,这种分辨率通常不易实现。统计均化效应是统计单元内水文响应动态变化的一部分,不能被消除。因此本文尝试消除统计中和效应对水文可检测性的影响。

本文定义水文动态响应度为

(1)

式中:D为水文动态响应度,表征水文响应变化的相对剧烈程度,D=0时,统计单元内(相当于前文提到的产汇流分区)水文要素如降雨量、蒸散发量、径流深等,无变化,D值越大,水文水文要素变化程度越剧烈;Δi为统计单元中第i个计算单元内(相当于前文提到的子流域)某水文要素变化量;Si为第i个计算单元的面积(km2);S为统计单元面积,即所有子流域面积之和(km2)。

式(1)中将水文要素变化量通过绝对值处理后,消除了统计单元内的中和效应,能更好地反映统计单元间水文响应的剧烈程度。

应用式(1)计算所得甘溪、麦地湾以及涪江桥产汇流分区蒸散发的水文动态响应度分别为2.48,4.04,4.84。由此可知各产汇流分区中,涪江桥产汇流分区内蒸散发变化剧烈程度最大,其次是麦地湾,甘溪最小。该指标可以在一定程度上帮助研究者了解研究区特定水文要素变化的相对剧烈程度。

5 结 论

本文以SWAT模型为工具,采用情景分析方法,结合土地利用转移转化图,分析土地利用变化引起的水文要素变化的可检测性问题。得到以下结论:

(1)通过涪江桥流域3个水文控制站的径流数据对SWAT模型进行率定与验证,结果表明该模型模拟结果较好,可用于土地利用变化下的水文响应及其可检测性研究。

(2)2个时期土地利用情景下的水文模拟结果表明涪江桥流域发生较为剧烈的土地利用变化,但并未检测到足够显著的水文要素变化。

(3)通过将1985年和1995年2个时期土地利用情景的SWAT模型模拟结果与土地利用空间转化图进行耦合研究,将影响可检测性的原因归纳为:①不同土地利用类型水文效应的相似性;②不同土地利用类型水文效应差异性;③统计中和效应和统计均化效应。

(4)为消除统计中和效应,提出了水文动态响应度指标评价水文要素变化的相对剧烈程度,该指标可以在一定程度上帮助研究者了解研究区特定水文要素变化的相对剧烈程度。