跨越“中等收入陷阱”:金融发展的驱动力量

胡恒强,范从来,孙德峰

(南京大学经济学院,江苏 南京 210093)

一、引 言

根据世界银行的划分标准,中国已然成为了中等收入国家,而且从2010年开始成为了中等偏上收入国家。但从国际经验来看,成功跨越中等收入阶段的国家并不多见。正如相关研究所指出的,“中等收入陷阱”的起始点,往往是出现一个经济高速增长突然减速的现象[1]。而恰恰在2010年,中国经济的增长速度开始下滑,之后呈现出L型的增长趋势。好在下降之后的增长速度基本稳定在7%左右,在世界范围内仍然属于中高速,但这一减速现象引发了人们对中国是否会落入“中等收入陷阱”的担忧。中国政府对此亦高度重视,明确将“努力跨越‘中等收入陷阱’,不断开拓发展新境界”的目标写入了十三五规划。

根据Acemoglu等[2]、黄先海和宋学印[3]等研究,探究经济体落入“中等收入陷阱”的原因,主要在于促进生产率增长的策略没能适时转变,没能及时地从“促进模仿的策略”转向“促进创新的策略”,以至于增长策略的转变不再发生,从而将经济推进一种非收敛陷阱均衡。这一解释背后的逻辑是:当一个国家远离世界技术前沿时,模仿成为经济增长的核心动力,此时“促进模仿的策略”能够带来经济的快速增长;而当一个国家逐渐接近世界技术前沿时,创新成为经济增长的核心动力,此时应从“促进模仿的策略”转向“促进创新的策略”,并最终收敛到技术前沿;但是如果没能及时转变,而是长时间地维持“促进模仿的策略”则会产生一种非收敛陷阱均衡。

那么,如何才能规避或打破这种均衡,从而跨越或走出“中等收入陷阱”呢?笔者认为,金融发展可以提供驱动力量,有效地驱动企业从采用“促进模仿的策略”转向采用“促进创新的策略”。在Acemoglu等[2]、黄先海和宋学印[3]的模型中,如果相对落后的国家能够适时转变增长策略,则最终可以收敛到技术前沿。但这其实暗含了一个假设,即相对落后的国家与处在世界技术前沿的国家具有相同的金融发展水平。显然,事实并非如此。相对落后的国家往往具有相对落后的金融发展水平,这可能会导致落后经济体即使适时转变了增长策略,也无法最终收敛到技术前沿。但从另一个角度来看,落后经济体的金融发展为其本身提供了一个打破非收敛陷阱均衡的可能,并给予其走出“中等收入陷阱”的机会。此外,金融发展可以有效地降低创新型项目的融资成本[4-5],提高企业选择“促进创新的策略”所能获得的期望收益,这有助于推动企业内生性地进行策略转换,从而规避非收敛陷阱均衡,进而跨域“中等收入陷阱”。

二、文献综述

“中等收入陷阱”概念最早由吉尔和卡拉斯[6]提出,他们指出,拉丁美洲和中东地区是两个落入“中等收入陷阱”的典型代表,它们的很多国家在达到中等收入水平后,根本就停止了增长。他们还援引Garrett[7]的研究结论“比起较富或较穷的国家来,中等收入国家的增长会相对较慢”,以及“中等收入国家被主导成熟产业的、低工资的穷国竞争者和主导技术迅速变化产业的、追求创新的富国挤压在了中间”,来支持中等收入国家要想跨越陷阱就必须采取新措施的观点。

学术界围绕如何跨越“中等收入陷阱”这一主题已经开展了一些研究,主要观点集中在如下四个方面:第一,制度建设上的问题引致的资源配置缺乏效率以及滋生私人利益集团腐败是导致落入“中等收入陷阱”的主要原因,因而进行制度创新、突破私人利益集团对制度优化的阻扰是跨越“中等收入陷阱”的关键所在[8-9]。第二,收入分配的恶化是导致落入“中等收入陷阱”的主要原因,扭转这一恶化趋势是跨越“中等收入陷阱”的关键[10-11]。第三,人口红利的消失是导致落入“中等收入陷阱”的主要原因,通过户籍制度改革延长人口红利以及通过教育培训加快人力资本积累是跨越“中等收入陷阱”的关键[1-12]。第四,动力的阶段性转换是跨越“中等收入陷阱”的关键[2-3-13]。

厉以宁[14]将“中等收入陷阱”概括为三个陷阱,分别是发展的制度陷阱、社会危机陷阱和技术陷阱,与上文所提及的四个方面具有一定的对应关系。笔者认为,技术陷阱应该是“中等收入陷阱”最直接和最根本的原因,也正如黄先海和宋学印[3]所指出的,“中等收入陷阱”的发生必然包含更深层次的技术追赶停滞根源;社会危机陷阱,即收入差距的扩大所可能带来的持续性社会动荡,更多地体现为经济增长的停滞所引致的危机表现;制度陷阱则是阻碍技术进步和经济发展的既定限制性因素,但从另一个角度来看,制度上的突破也将成为驱动技术进步和经济发展的一大动力。因此,本文赞同Acemoglu等[2]、黄先海和宋学印[3]将“中等收入陷阱”理解为相对落后的国家在进入中等收入阶段之后所可能面临的生产率增长的非收敛陷阱的观点,并认同从制度变革的角度来破解这一问题。

不同的是,笔者认为,金融制度的变革应该是驱动经济增长从模仿走向创新的关键。因为无论是从推理来看,还是从历史事实的证明来看,信用对于创新都是首要的[15]。也正如英国经济史学家Hicks[16]所指出的,“工业革命不得不等候金融革命”。但遗憾的是,现有关于跨越“中等收入陷阱”方面的研究鲜有从金融发展的角度来寻找驱动力量。诚然,国内外学者围绕金融发展与经济增长这一主题开展了一系列的研究,理论与实证方面的代表性文献有King和Levine[4]、Rajan和Zingales[17]等,但就我们目前所掌握的文献来看,相关研究尚未将“中等收入陷阱”这一问题放入金融发展与经济增长的理论框架中进行考察,对金融发展如何助力经济跨越陷阱的机制缺乏深入细致的分析。因此,本文试图在相关研究的基础上,借鉴King和Levine[4]关于金融部门的建模思路,将信用约束引入到Acemoglu等[2]、黄先海和宋学印[3]关于经济收敛的模型,以详细讨论信用约束对经济收敛以及非收敛陷阱的影响,从相反的角度归纳出金融发展对于经济跨越“中等收入陷阱”的驱动作用。

三、理论模型

(一)基本经济环境

假设在每一期中,经济使用连续的中间产品和固定数量的劳动投入来生产唯一种类的最终产品,生产函数为:

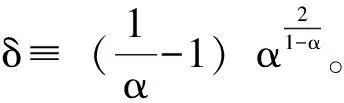

其中,α∈[0,1],Yt表示最终产品在t时期的产出,Ait表示中间产品部门i(后文简称“部门i”)的生产率参数,xit表示使用的中间产品的数量。此外,将劳动供给L标准化为1。假设最终产品部门面临完全竞争的市场环境,中间产品部门具有垄断权,则中间产品的价格pit等于其边际产出:

部门i中的垄断者通过选择xit来最大化其利润Πit=pitxit-xit,从而得到中间产品的均衡数量和均衡利润分别为:

(二)生产率增长的两条途径

中间产品部门可以通过两条途径来促进生产率增长:第一,模仿世界前沿技术。第二,在本国已有技术基础上进行创新。具体来说,假设部门i的生产率为:

其中,λi>0表示部门i中企业家的研发生产率参数,Rit表示部门i在t时期用于R&D投入的最终产品数量。可见,企业家创新成功的概率正向依赖于研发生产率参数λi以及R&D投入,同时逆向依赖于目标生产率γAt-1。此处,用目标生产率γAt-1对R&D投入进行调整,与阿格因和豪伊特[18]的处理方式一致。*黄先海和宋学印[3]则用企业利润对R&D投入进行了调整,两种处理方法并不影响本文的研究结论。由式(7)可得,以概率μit创新成功的R&D投入为:

由式(9)可知,在给定创新成功概率μit的情况下,年轻企业家的R&D投入相对较低。

(三)金融部门与信用约束

与Acemoglu等[2]关于金融中介以及金融合约的设定不同,本文并不关注企业所有者与企业家之间的代理问题(即假设企业家并不会侵吞企业利润),而是借鉴King和Levine[4]的设定,引入信用约束来探讨金融发展对经济增长的影响。信用约束通常是指,由于市场不完备而导致企业外部融资成本过高,并因而使企业投资无法达到最优水平的情况[19],King和Levine[4]则用借入成本来反映信用约束。具体来说,我们假定经济中存在一定数量的金融机构试图为创新型项目融资,然而这些机构必须支付一定的筛选成本,才能从各种申请项目中寻找出能够带来回报的可行项目。假设在所有项目中,有θ比例的项目是可行的,也就是说另有1-θ比例的项目无法获得融资。而对于任意一个给定项目,金融机构必须支付fRit单位的最终产品作为成本,才能确定此项目是否可行。因此,在期望利润为零的情况下,金融机构所要求的回报为fRit/θ。*记P为某个可行项目的回报,则金融机构的期望收益为θP,即项目可行的概率θ乘以回报P。又由于成本总是fRit,因而金融机构得自筛选项目的期望利润为θP-fRit。即只有当P=fRit/θ时,期望利润为0。其中,参数f度量了项目的筛选成本,而通常情况下,金融体系更有效的国家或地区应该具有更低的f。事实上,度量筛选成本的参数f在一定程度上能够反映出一个国家的金融发展水平,f越低,意味着一国金融体系越有效,相应的金融发展水平越高。

四、均衡分析

(一)增长最大化策略与非收敛陷阱

在t时期,如果部门i决定雇佣年老企业家,即意味着其选择更加“促进模仿的策略”(R=1),则该部门的优化问题为:

即年老企业家管理下的部门期望利润减去R&D投入以及金融机构要求的回报。根据该优化问题的一阶条件,可以计算出均衡的创新成功概率为μit=δ/[(1+f/θ)ψ], 将其代入式(6)并结合加总条件,可以得到国家在t时期的前沿距离与t-1时期的前沿距离之间存在如下线性关系:

根据该优化问题的一阶条件,可以计算出均衡的创新成功概率为μit=δ/[(1+f/θ)σψ],将其代入式(6)并结合加总条件,可以得到国家在t时期的前沿距离与t-1时期的前沿距离之间存在如下线性关系:

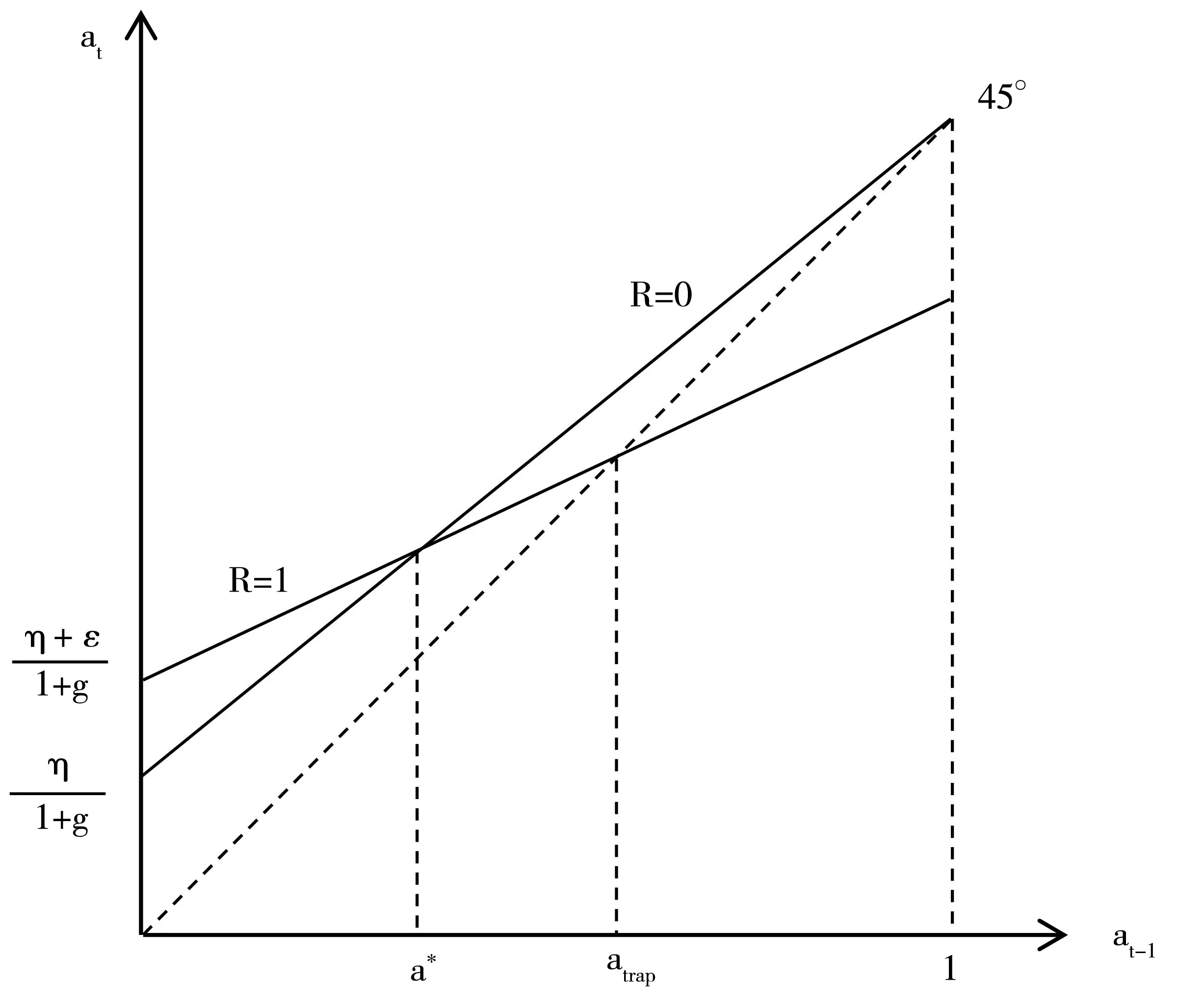

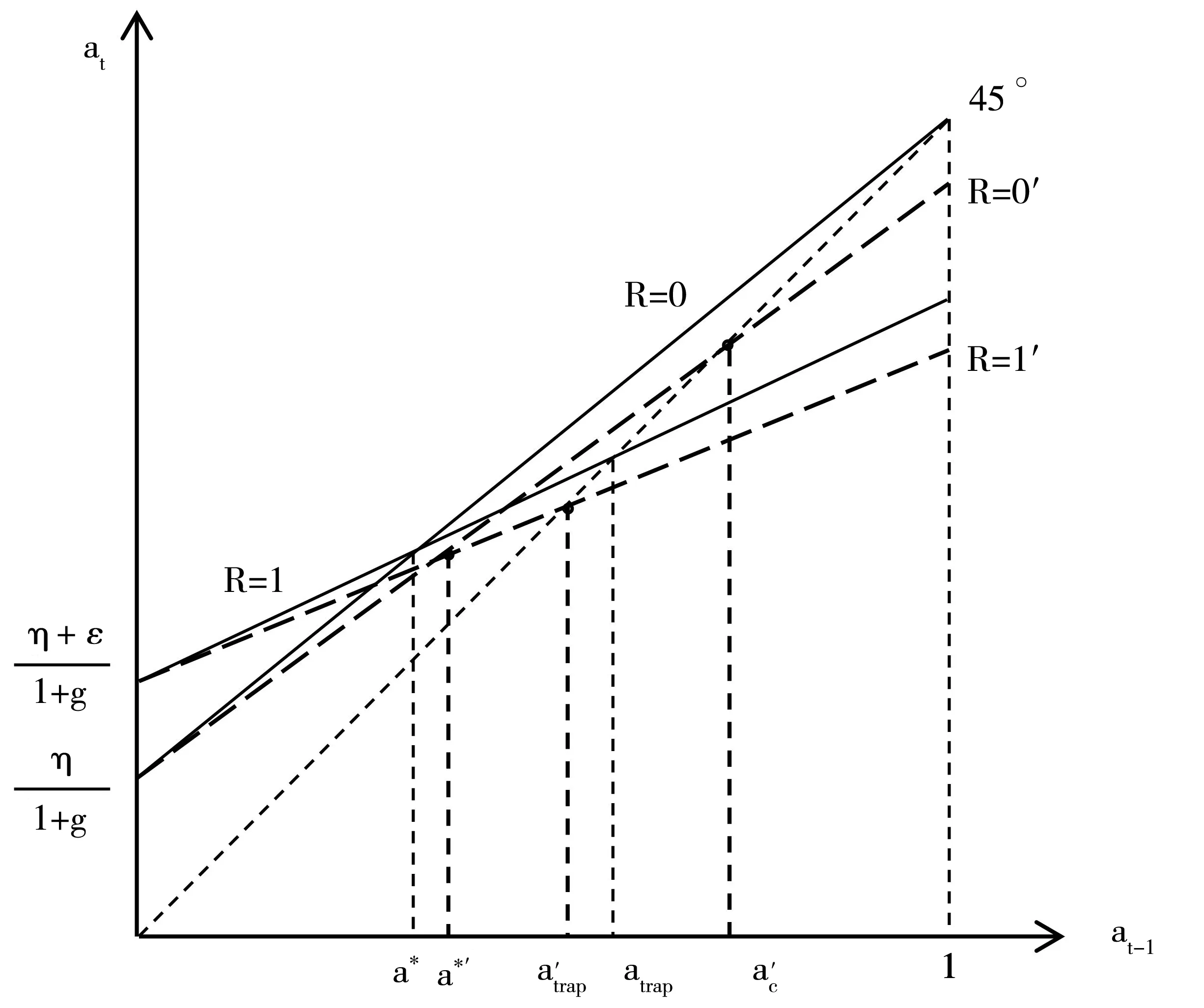

图1 促进模仿还是促进创新:基于生产率收敛的比较

式(11)和式(13)是本文的两个关键动态方程式,分别将其描绘在图1上。如图1所示,相对平坦的直线对应式(11),反映部门i决定雇佣年老企业家的情形,即企业所有者选择有利于“促进模仿的策略”(R=1);相对陡峭的直线则对应式(13),反映部门i决定雇佣年轻企业家的情形,即企业所有者选择有利于“促进创新的策略”(R=0)。从图1中可以看出,在较低的at-1水平上,“促进模仿的策略”能够实现更高的增长,经济收敛速度更快;而在较高的at-1水平上,“促进创新的策略”能够实现更高的增长,经济收敛速度更快。令式(11)和式(13)的右端相等,则可以计算出两条直线的交点,即:

也就是说,当at-1

假设1:处在世界技术前沿的国家采用“促进创新的策略”,即前沿增长率内生性地决定于创新策略。

假设2:相对落后的国家与处在世界技术前沿的国家具有相同的金融发展水平。

我们将在后文对假设2进行放松,并讨论金融发展的驱动力量。后者a=atrap则代表非收敛陷阱,即落后国家陷入非收敛的境况。通过计算可以得到:

非收敛陷阱意味着,当一个国家在a=atrap之前没有改变增长策略,或者说仍然采用“促进模仿的策略”,那么它将永远地停留在那里。

(二)均衡动态与非收敛陷阱均衡的规避

当然,atrap的存在并不意味着落后国家一定会落入陷阱,实际上落后国家可以在a=atrap之前促进企业内生性地进行策略转换。接下来,我们先计算微观层面上部门i的企业所有者进行策略转换的内生转换点,然后以创新扶持政策为例,对均衡动态以及非收敛陷阱均衡的规避进行简要讨论。具体来说,在t时期,部门i决定雇佣年轻企业家以替代年老企业家(或者说从“促进模仿的策略”转向“促进创新的策略”)的充分必要条件为:

当at-1

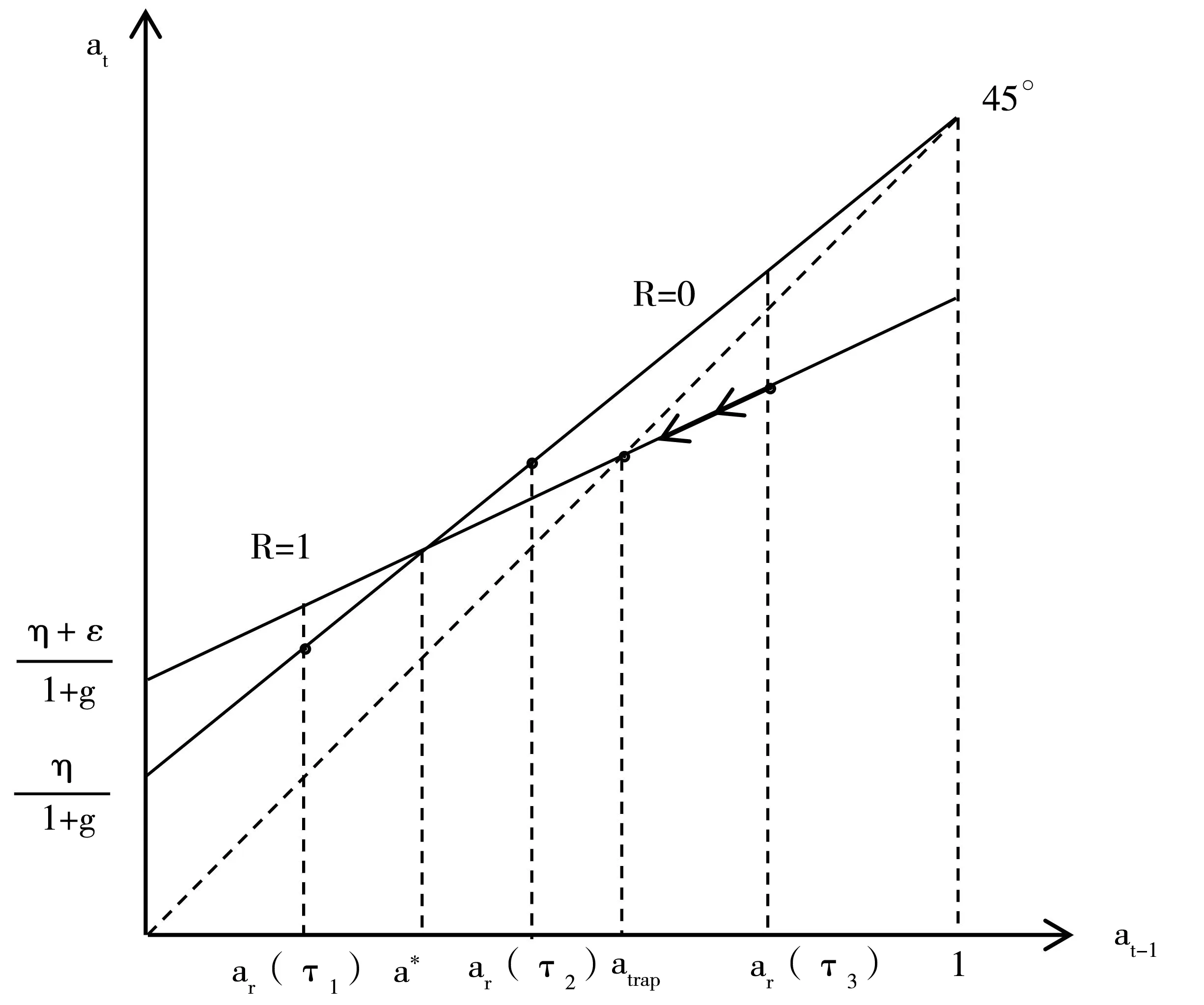

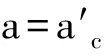

图2 内生转换点与非收敛陷阱均衡的规避

计算ar对参数τ的一阶偏导数可以发现,ar会随着参数τ的增大而减小,即内生转换点会随着创新扶持力度的增大而前移。此变化过程及其对生产率增长的影响,如图2所示。其中,τ1>τ2>τ3,相应的,ar(τ1)

通过以上分析可以发现,在经济发展的不同阶段,政策设计或制度安排的适宜性会出现相应的变化。如在经济发展的早期阶段,过度的创新扶持不仅不利于提高经济增长速度,反而会降低经济增长速度;而在经济发展的过度阶段,创新扶持政策能够有效地促进企业内生性地进行策略转换,以规避技术追赶所可能存在的非收敛陷阱均衡。

(三)跨越以及走出陷阱:金融发展的驱动力量

在前文,我们以创新扶持政策为例,对均衡动态以及非收敛陷阱均衡的规避进行了讨论。然而,创新扶持政策亦存在其缺点,如潜在的寻租、合谋等问题,尤其在经济发展相对落后的国家,政府资金相对匮乏,再加上相关法律法规并不完善,潜在的问题可能会更加严重。此外,创新扶持政策对非收敛陷阱atrap并无影响,对已经落入陷阱的国家帮助有限。

接下来,本文将着重分析金融发展水平对均衡动态以及非收敛陷阱的影响,并深入分析金融结构的内在调整对均衡动态的可能影响。我们先分析前者,即金融发展水平的影响。这需要放松假设2,即“相对落后的国家与处在世界技术前沿的国家具有相同的金融发展水平”。显然,放松这一假设是合理的,落后国家的金融发展水平在一般情况下也是相对落后的。而讨论落后国家的金融发展对经济收敛以及收敛陷阱的影响,正是本文引入金融部门与信用约束的原因所在。

图3 信用约束对均衡状态的系统性影响

接下来,我们再简要地分析一下金融结构的内在调整(即从银行信贷转向股权融资)对均衡动态的可能影响。与前文创新扶持政策类似,金融结构的内在调整主要对企业内生转换点产生影响。由式(17)计算ar对参数ν的一阶偏导数可以发现,ar会随着参数ν的减小而减小,即金融结构从以银行信贷为主转向以股权融资为主,会通过降低雇佣新企业家的搜寻成本来推动企业内生转换点前移,对避免经济落入非收敛陷阱起到积极作用。而且,在不考虑创新扶持政策的情况下,ar>a*一直成立,即金融结构的内在调整并不会将企业内生转换点推到增长最大化均衡点之前。

五、结 论

本文构建的理论模型包含两条基本的生产率增长途径:一条是模仿世界前沿技术;另一条是在本国已有技术基础上进行创新。根据本文的模型设定,当一个国家远离世界技术前沿时,生产率增长主要依靠前一条途径,即模仿成为经济增长的核心动力;而当一个国家逐渐接近世界技术前沿时,生产率增长主要依靠后一条途径,即创新成为经济增长的核心动力。因此,相应的,一个国家的增长策略也应该随着前沿距离的变化而变化。具体来说,随着一个国家与世界技术前沿的日趋接近,原本“促进模仿的策略”应逐渐转向“促进创新的策略”。

进一步地,本文通过引入年老企业家管理经验丰富、模仿强度高和年轻企业家创新能力强、创新成本参数低的假设,对企业所有者增长策略的选择进行了具体刻画。模型显示,在经济发展的早期阶段,“促进模仿的策略”更有利于经济增长;而在经济发展的中后期阶段,“促进创新的策略”则更有利于经济增长。但是,企业所有者的策略转换并不一定会恰好发生在增长最大化的均衡点上,而是或早或晚。具体来说,当企业所有者过早地进行策略转换时,经济将获得一个较低的增长速度,当然这并不妨碍经济向前沿生产率收敛。而当企业所有者过晚地进行策略转换时,经济则可能落入非收敛陷阱。因此,从增长最大化均衡点到非收敛陷阱的这段区间,是企业进行策略转换以及国家进行增长动力转换的关键阶段。

在之后的分析中,本文放松了“相对落后的国家与处在世界技术前沿的国家具有相同的金融发展水平”这一假设,着重考察了信用约束对均衡动态以及非收敛陷阱均衡的系统性影响,并从相反的角度归纳出落后国家的金融发展对经济收敛以及跨越“中等收入陷阱”的驱动作用。研究结果表明:第一,金融发展可以系统性地提高经济收敛速度。第二,金融发展可以大幅度地提高“促进创新的策略”所引致的经济收敛程度。第三,金融发展可以撬动非收敛陷阱,将其推后,并同时将增长最大化均衡点提前,拓宽可供企业进行策略转换的过渡区间。第四,金融发展可以有效地推动企业策略内生转换点前移,避免经济落入非收敛陷阱。此外,本文关于金融结构方面的分析发现,其内在调整可以通过降低雇佣新企业家的搜寻成本,来进一步推动企业策略内生转换点前移,对避免经济落入非收敛陷阱同样起到积极的作用。

因此,对于经济发展相对落后或处在增长动力转换阶段的国家而言,推动金融发展以及促进金融结构的内在调整对于经济收敛以及跨越“中等收入陷阱”具有重要的驱动作用。当前,中国经济处于新常态,其中一个重要的特点便是要求发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。事实上,这一要求反映出中国经济已经步入了上述过渡区间,迫切需要从“促进模仿的策略”转向“促进创新的策略”。此时,中国政府应高度重视金融业发展,以有效降低创新型项目的融资成本,提高“促进创新的策略”所能引致的期望收益,从而推动经济增长动力内生性地进行转换,成功跨越“中等收入陷阱”。具体来说,中国政府应进一步完善金融市场体系,更加关注资本市场的发展情况,逐渐推动金融体系从以银行信贷为主向以股权融资为主转型。由于处在不同成长阶段的创新企业的股权融资需要相应类型的机构投资主体和相应层次的资本市场来提供帮助,因而本文认为,加强对机构投资者的培育和发展,以及进一步建设多层次资本市场是中国金融业发展的重要方向。又由于多层次资本市场的健全和发展可以为机构投资者提供良好平台,是股权投资发展和金融创新的基础,因而多层次资本市场的建设是重中之重,应成为新一轮金融体系改革的主线。此外,现有企业需要进行大规模公司化改造,以使企业的资本结构更加开放,股份价值更加公允,从而更有利于机构投资公平进入,实现金融资本与实体经济的深度融合。总之,驱动企业创新应成为当前金融体系改革的一个重要目标。