环境规制对工业技术创新的影响

高瑜玲

摘 要: 在行业异质性的视角下,运用面板门槛模型对我国2009~2015年工业分行业面板数据进行回归分析,以探究不同环境规制强度对工业技术创新的影响。回归结果表明,(1)环境规制与工业技术创新之间先呈折线后呈“U”型关系,当环境规制跨越“U”型曲线拐点时,它对技术创新有激励作用,“波特假说”成立;(2)清洁型和污染型两类行业中“U”型曲线拐点处的环境规制强度存在较大差异,前者比后者更早跨越“拐点”;(3)若按照门槛值将清洁型和污染型两类行业进行分组,前者多位于高规制组,而后者多位于低、中规制组。

中图分类号: F124.3

文献标志码: A文章编号: 1009-4474(2018)01-0115-08

关键词: 环境规制;技术创新;行业异质性;工业可持续发展;资源环境约束;技术进步;环境保护

自改革开放以来,我国经济取得快速发展,但依靠工业扩张的传统经济增长方式所带来的资源环境约束却日益趋紧。目前,加强环境规制、提高工业发展质量是支持工业可持续发展的关键,而工业高质量发展又依托于技术创新。由于各行业资源禀赋、环境条件、创新活动不同,行业异质性问题突出,这决定了在不同类型行业中环境规制对技术创新的影响存在差异性。因此,如何在不同行业背景下实施合理环境规制政策的同时加强工业技术创新是政府及工业企业所面临的现实问题。基于此,本文从行业异质性的角度出发,在Griliches-Jaffe提出的知识生产函数的基础上,运用面板门槛模型探讨环境规制对于技术创新的影响,以期获得针对性的结论,为实现工业发展和环境保护的“双赢”目标提供一定参考。

一、相关文献回顾

学术界对环境规制与技术创新之间的关系已作了一定研究。20世纪90年代初期,Micheal Porter提出著名的“波特假说”,认为尽管环境规制会导致治污成本增加,但合理的环境规制在一定程度上会倒逼企业开展技术创新活动,从而产生创新补偿效应,在弥补环境成本、降低环境污染的同时,提高了企业绩效,继而提高企业竞争力〔1〕。对于“波特假说”的成立与否,国外学者对此已有大量研究,并持有不同意见。部分学者的研究支持“波特假说”,如Lan-jouw,Mody,Murty和Kumar,他们认为环境规制会激励企业技术创新〔2~3〕。另一些学者的结论则不支持“波特假说”,如Jaffe,Palmer,Cesaroni和Arduini,他们认为环境规制同技术创新之间不存在显著相关性〔4~5〕。

国内学者对环境规制的研究起步较晚,但普遍认为环境规制同技术创新之间的关系依赖于一定的前提。有些学者从地域差异的角度展开研究,如王国印等的研究结果表明,在经济较发达的东部地区“波特假说”成立,经济较落后的中部地区不支持“波特假说”,并且环境规制对技术创新有负面影响〔6〕;沈能等的研究结果与王国印等的结果一致,并且在此结论的基础上说明了两者之间的非线性关系,存在显著的门槛效应〔7〕。有些学者从时期差异的角度展开研究,赵红等的研究成果表明环境规制对滞后3期的技术创新有显著的促进作用,即中长期满足“波特假说”〔8〕;李阳等应用面板协整检验和误差修正模型,其研究结果表明环境规制对技术创新存在长期促进效应,其结果同赵红等一致,但同时存在行业异质性〔9〕;蒋伏心等采用两步GMM法发现环境规制同技术创新之间呈动态“U”型关系,在长期情况下也符合“波特假说”〔10〕。另外一些学者从行业异质性的角度展开研究,如王锋正等的研究结果表明环境规制对R&D;效率的影响主要源于对污染密集型行业的规制〔11〕;然而任胜钢等的研究结果则不相同,他们的结果表明,环境规制对中、轻度污染行业的技术创新有显著作用,然而对重度污染行业的影响并不显著〔12〕。

从以上文献梳理结果来看,目前研究表明环境规制与于技术创新之间存在非线性关系,并且存在地域差异性、时期差异性和行业差异性。学者们在地域差异性、时期差异性上的研究结果基本一致,而在行业差异性上存在不同的看法。本文在行业异质性视角下,将工业行业分类为清洁型行业和污染型行业,基于Griliches-Jaffe提出的知识生产函数,采用面板门槛模型研究不同类型行业间环境规制对技术创新的不同影响。

二、研究设计

(一)行业分类

考虑到2012年前后工业行业分类和命名存在差異,本文根据2011年中国工业行业统计口径,选取2009~2015年41个工业行业中34个行业的面板数据。其中,由于“B11开采辅助活动”“B12其他采矿业”“C41其他制造业”“C42废弃资源综合利用业”“C43金属制品、机械和设备修理业”“D46水的生产和供应业”数据缺失过多,“C40仪器仪表制造业”2010年后行业分类发生变化,故从样本中移除。为保持统计口径一致,将橡胶制品业和塑料制品业整合为橡胶和塑料制品业;将汽车制造业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业整合为交通运输设备制造业。

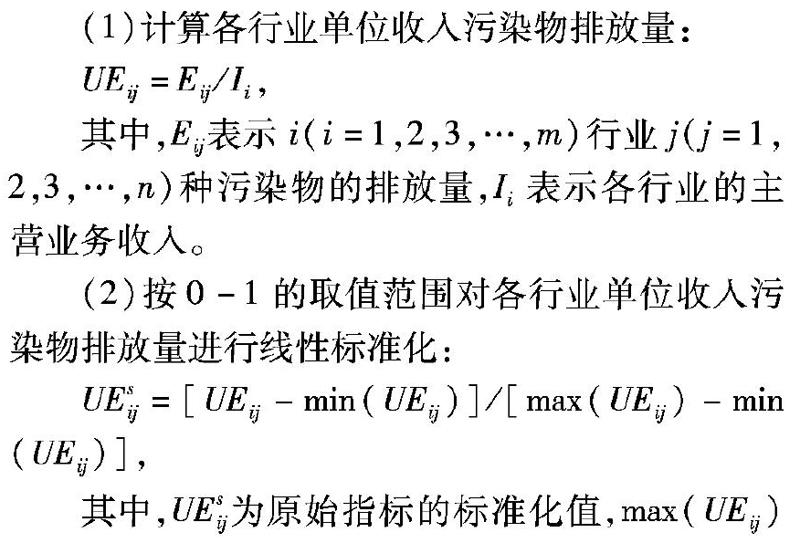

各工业行业分类采用李玲等的方法计算各行业污染物排放强度,并按照污染物排放强度将行业分为清洁型行业和污染型行业〔13〕。具体步骤如下所示:

(1)计算各行业单位收入污染物排放量:

(3)将上述各污染物标准化值进行等权加和平均,计算废水、废气、固体废物的平均得分:

(4)将平均得分汇总,得到各行业污染物排放强度γ。

根据上述方法,使用2010~2016年《中国统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》的相关数据,对各制造业污染物排放强度进行测算,并按照γ值将各工业行业分为清洁型行业和污染型行业。若γ≤0.0828,行业为清洁型行业,若γ>0.0828则该行业为污染型行业(具体分类如表1所示)。

根据2010~2016年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》整理。

(二)模型设计

Griliches提出Jaffe改进的知识生产函数被广泛应用于技术创新与其影响因素的研究中。在Jaffe的知识生产体系中,知识生产是一种多投入的知识产出的过程,其关键是知识创新〔14〕。借鉴常规C-D生产函数,得出知识生产函数如下所示:

因问题探讨需要,本文基于前人的研究,在知识生产函数中加入环境规制变量(ER)以及控制变量企业规模(size),改进后的函数两边取对数得:

根据前文分析,环境规制与技术创新呈非线性分布,可能存在门槛效应。此处采用Hansen创建的面板门槛模型进行分析〔15〕。其基本形式为:

(三)变量界定

1.被解釋变量

技术创新(cre)。一个行业的技术创新能力主要体现在其所发表的专利数量上,考虑不同年份政府政策、授权标准的差异性,许多受政策或社会环境等影响未被授权的专利也会被利用在企业的生产经营活动中,故本文选用“专利申请数”来衡量一个行业的技术创新能力。

2.解释变量

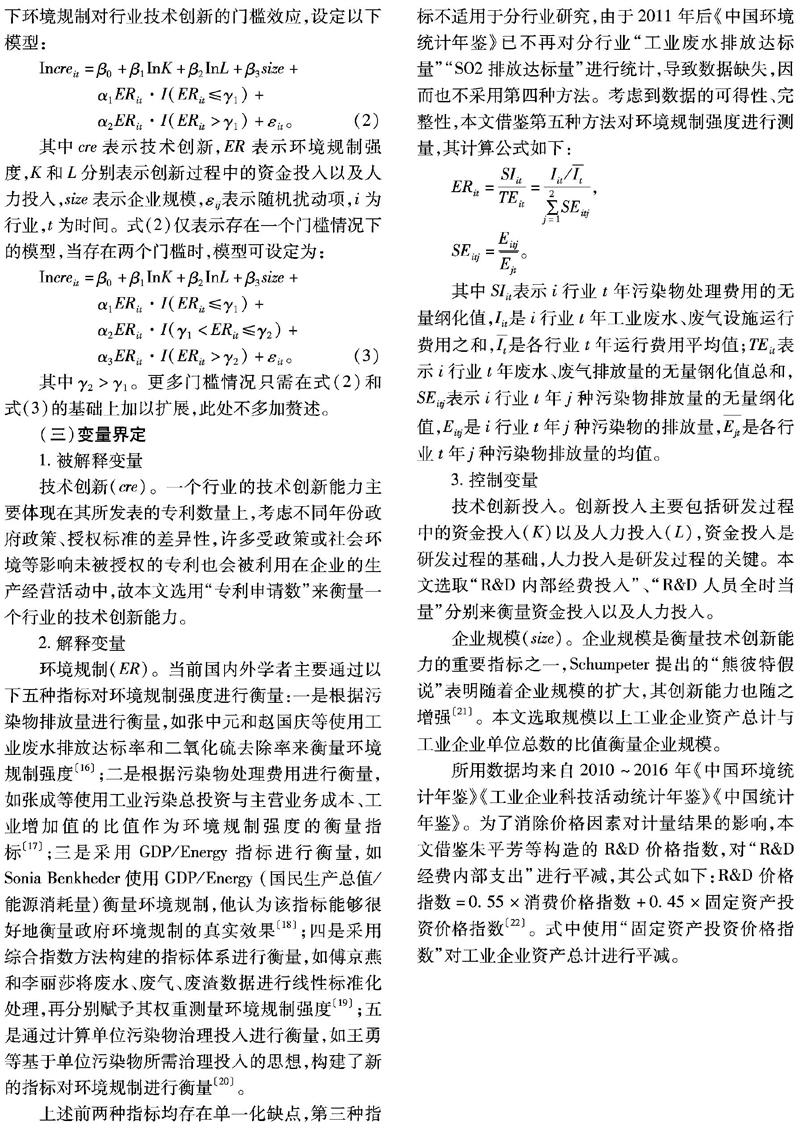

环境规制(ER)。当前国内外学者主要通过以下五种指标对环境规制强度进行衡量:一是根据污染物排放量进行衡量,如张中元和赵国庆等使用工业废水排放达标率和二氧化硫去除率来衡量环境规制强度〔16〕;二是根据污染物处理费用进行衡量,如张成等使用工业污染总投资与主营业务成本、工业增加值的比值作为环境规制强度的衡量指标〔17〕;三是采用GDP/Energy指标进行衡量,如Sonia Benkheder使用 GDP/Energy (国民生产总值/能源消耗量)衡量环境规制,他认为该指标能够很好地衡量政府环境规制的真实效果〔18〕;四是采用综合指数方法构建的指标体系进行衡量,如傅京燕和李丽莎将废水、废气、废渣数据进行线性标准化处理,再分别赋予其权重测量环境规制强度〔19〕;五是通过计算单位污染物治理投入进行衡量,如王勇等基于单位污染物所需治理投入的思想,构建了新的指标对环境规制进行衡量〔20〕。

上述前两种指标均存在单一化缺点,第三种指标不适用于分行业研究,由于2011年后《中国环境统计年鉴》已不再对分行业“工业废水排放达标量”“SO2排放达标量”进行统计,导致数据缺失,因而也不采用第四种方法。考虑到数据的可得性、完整性,本文借鉴第五种方法对环境规制强度进行测量,其计算公式如下:

3.控制变量

技术创新投入。创新投入主要包括研发过程中的资金投入(K)以及人力投入(L),资金投入是研发过程的基础,人力投入是研发过程的关键。本文选取“R&D;内部经费投入”、“R&D;人员全时当量”分别来衡量资金投入以及人力投入。

企业规模(size)。企业规模是衡量技术创新能力的重要指标之一,Schumpeter提出的“熊彼特假说”表明随着企业规模的扩大,其创新能力也随之增强〔21〕。本文选取规模以上工业企业资产总计与工业企业单位总数的比值衡量企业规模。

所用数据均来自2010~2016年《中国环境统计年鉴》《工业企业科技活动统计年鉴》《中国统计年鉴》。为了消除价格因素对计量结果的影响,本文借鉴朱平芳等构造的R&D;价格指数,对“R&D;经费内部支出”进行平减,其公式如下:R&D;价格指数=0.55×消费价格指数+0.45×固定资产投资价格指数〔22〕。式中使用“固定资产投资价格指数”对工业企业资产总计进行平减。

三、实证分析

本文运用stata 13.0对模型进行估计。在对门槛模型进行回归分析前,首先确定了门槛个数,进而确定具体的模型形式。本文分别从单一门槛、双重门槛和三重门槛的假设条件出发,以环境规制(ER)为门槛变量和解释变量,技术创新(cre)为被解释变量,分别对清洁型行业和污染型行业进行门槛检验。检验结果如表2所示。

从表2可以看出,清洁型行业分别在1%、5%和10%的显著性水平下通过了单一门槛、双重门槛和三重门槛的检验;污染型行业分别在5%、1%和10%的显著水平下通过了单一门槛、双重门槛和三重门槛的检验。综合考虑各方面因素,本文运用双重门槛模型进行回归分析。两个门槛值γ1和γ2的估计结果如表3所示。

为了得到更加精确、客观的回归结果,本文采用考虑了异方差的稳健标准方法对双重门槛模型进行回归,得到的回归结果如表4所示。

从表3和表4可以得出如下几个结论:

(1)在清洁型行业和污染型行业中,随着环境规制强度的不断提高,其对技术创新的影响系数呈相同的变化趋势。对清洁型行业而言,当环境规制强度小于第一个门槛值0.223时,影响系数显著为负数(-1.115);当环境规制强度跨越第一个门槛值0.223但小于第二个门槛值0.257时,影响系数变大但仍为负数(-0.769);当环境规制强度跨越第二个门槛值0.257时,影响系数继续变大并由负数转变为正数(0.778)。对污染型行业而言,当环境规制强度小于第一个门槛值0.326时,影响系数显著为负数(-0.857);当环境规制强度跨越第一个门槛值0.326但小于第二个门槛值0.828时,影响系数变大但仍为负数(-0.553);当环境规制强度跨越第二个门槛值0.828时,影响系数继续变大并由负数转变为正数(0.808)。由此可以看出,在两类企业中,环境规制与技术创新之间均先呈折线,后呈“U”型关系,当环境规制达到一定强度时,它对技术创新有激励作用,此时“波特假说”成立。

环境规制与技术创新之所以呈这种关系,笔者认为可能是以下原因:企业在政府环境规制政策的压力下,首先会从环境污染的末端出发,增加用于污染治理的资金以满足政府对污染物排放的要求,这一行为对用于技术创新的资金产生挤出作用。随着资金投入的减少,企业的技术创新受到抑制。从回归结果上看,在清洁型行业和污染型行业中,资金投入对技术创新的影响均显著为正的,并且系数都较大,即研发资金投入显著促进企业技术创新。随着环境规制强度的不断加大,企业的总成本不断增加,以营利为目的的企业会尝试从污染治理的技术出发,通过治污技术的创新来降低污染治理成本,从而降低总成本。此时,该行为对用于技术创新的资金的挤出作用将会减小,但对技术创新仍有抑制作用。随着环境规制强度的继续提高,当其超过“U”型曲线“拐点”时,无法接受过高环境规制的小规模企业会逐渐退出市场,留下创新能力较强的大中型企业,行业整体规模扩大,市场集中度提高,企业创新能力加强。回归结果显示,在清洁型行业中行业规模对技术创新的影响显著为正数,在污染型行业中行业规模对技术创新的影响虽不显著,但系数仍为正数,说明行业规模的扩大,整体上会促进技术创新。不仅如此,随着环境规制强度的不断提高,治污技术创新的边际效用不断下降,这将会对企业技术创新形成“倒逼机制”,使得企业将目光转向通过生产技术的创新来降低污染整体排放、提高生产效率,从而在增加收入的同时降低污染治理成本,获取更多利润。

(2)在清洁型行业与污染型行业中,环境规制与技术创新的第二个门槛值存在明显差异,即其“U”型曲线拐点存在较大差异。清洁型行业中“U”型曲线拐点处的环境规制强度为0.257,而污染型行业为0.828。这说明了清洁型行业较污染型行业更早跨越“拐点”,即清洁型行业的技术创新能力对环境规制提高的反应速度比污染型行业快。

笔者认为造成这一现象的原因可能有以下两个:(1)在一个行业中,固定资产投入的比例大小一定程度上决定了其技术调节成本的大小。当环境规制强度增加时,固定资产比(固定资产总额/资产总额)越大,通过生产技术调节来降低污染的成本越高,对环境规制容忍度就越高,资源配置的扭曲程度越强〔23〕。根据国家统计局网站的数据,2015年各清洁型行业的平均固定资产总额约为6465亿元,各污染型行业的平均固定资产总额约为13931亿元,污染型行业的固定资产总额约为清洁型行业固定资产总额的2倍多。图1为两类行业的固定资产比,结果显示除个别行业外,污染型行业的固定资产比明显高于清洁型行业。在清洁型行业中,固定资产投资占比较小,技术调节成本较小、设备更新相对较易,因此当面图1 清洁型行业与污染型行业固定资产比对不断提高的环境规制时,企业能够较快地进行技术创新;在污染型行业中,固定资产投资占比较大,技术调节成本也较大,企业面对不断提高的环境规制要求时会优先从治污投资出发增加治污成本,从而挤占创新投入,因此污染型行业的技术创新对环境规制的反应较慢。(2)从各行业特性出发,以生产资料制造业、设备制造业和高技术产业等技术密集型行业组成的清洁型行业技术创新能力较强,以石油、金属、化工等重工业组成的污染型行业污染排放量大但治污能力强。因此当面临环境规制加强时,污染型行业能承受的强度较大并倾向于治污技术的创新,而清洁型行业则倾向于通过生产技术的创新来减少污染排放。

(3)根据门槛检验结果,本文以2015年各行业的环境规制强度为判断标准,将研究的34个行业按照环境规制强度进行分组(见表5)。在低、中规制组中,环境规制与技术创新之间呈负相关;高规制组中,环境规制和技术创新之间呈正相关。由表5可看出,按照环境规制强度分组,清洁型行业与污染型行业的分布存在明显的行业异质性。截至2015年,清洁型行业集中分布在高规制组,而污染型行业集中分布在低规制和中规制组。

四、结论与启示

本文运用面板门槛模型,采用2009~2015年工业分行业面板数据进行实证研究,得出以下结论和启示:

(1)环境规制与技术创新呈“U”型关系,政府应适度加强环境规制强度使其尽早跨越拐点,在控制环境污染的同时激励企业技术创新,进而提高生产效率,实现工业高质量发展与绿色发展的“双赢”。

(2)由于环境规制对各工业行业技术创新的影响存在明显的行业异质性,政府应尽量避免对全體工业行业使用统一的规制政策。政府应根据各行业的特征制定针对性的环境规制政策以激励其技术创新。对于清洁型行业,由于其本身的污染排放量较小且技术创新对环境规制的反应较为灵敏,可倾向于采用如环境补贴、可交易的排污许可证等“激励型”环境规制政策;对于污染型行业,由于其本身污染排放量大且对环境规制反应较为迟缓,因此要从污染的源头开始治理,倾向于使用如环境准入、环保标准规制等“命令控制型”环境规制政策。合理的环境规制政策可以与创新激励政策同时实施,共同激励企业技术创新。

(3)当前我国清洁型和污染型行业中各行业在规制强度分组上存在明显的差异,因此政府应根据实际情况对清洁型和污染型行业实行不同强度的环境规制政策。根据沈能等的研究,过高的环境规制虽然可以激励企业技术创新,但与环境效率呈负相关,对整体行业的发展有一定的限制作用〔24〕,因此在提高环境规制强度时应把握一个“度”。在清洁型行业中,由于其环境规制的第一个门槛与第二个门槛值距离较小,因此对服饰、木材加工、制鞋等低、中规制的行业实行适度加强的环境规制政策;在污染型行业中,由于其环境规制的第一个门槛值与第二个门槛值之间的差距较大,因此对各类采选业、食品制造业等低规制行业,政府应采取稳步加强的环境规制政策,而对石油加工、金属冶炼、化学原料制造等中规制行业,政府应采取适度加强的环境规制政策;清洁型行业中的各类高技术行业、设备制造业和污染行业中的石油开采、电力供应行业,政府应采取相对稳定的环境规制政策。

参考文献:

〔1〕Porter M E.Towords a Dynamic Theory of Strategy〔J〕.Strategic Management Journal,1991,(12):95-117.

〔2〕Lanjouw J O,Mody A.Innovation and the International Diffusion of Environmentally Responsive Technology〔J〕.Research Policy,1996,(4):549-571.

〔3〕Murty M N,Kumar S.Win-Win Opportunities and Environ-mental Regulation:Testing of Porter Hypothesis for Indian Manufacturing Industries〔J〕.Journal of Environmental Man-agement,2003,(2):139-144.

〔4〕Jaffe A,Palmer K.Environmental Regulation and Innovation A Panel Data Study〔J〕.The Review of Economics and Statistics,1997,(4):610-619.

〔5〕Arduini R, Cesaroni F.Environmental Technologies in the European Chemical Industry〔R/OL〕.(2001-09) 〔2017-02-16〕.http://www.sssup.it/UploadDocs/5892_2001_09.pdf.

〔6〕王国印,王 动.波特假说、环境规制与企业技术创新——对中东部地区的比较分析〔J〕.中国软科学,2011,(1):100-112.

〔7〕沈 能,刘凤朝.高强度的环境规制真能促进技术创新吗?——基于“波特假说”的再检验〔J〕.中国软科学,2012,(4):49-59.

〔8〕赵 红.环境规制对产业技术创新的影响——基于中国面板数据的实证分析〔J〕.产业经济研究,2008,(3):35-40.

〔9〕李 阳,党兴华,韩先锋等.环境规制对技术创新长短期影响的异质性效应——基于价值链视角的两阶段分析〔J〕.科学学研究,2014,(6):937-949.

〔10〕蒋伏心,王竹君,白俊红.环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究〔J〕.中国工业经济,2013,(7):44-55.

〔11〕王锋正,郭小川.环境规制强度、行业异质性与R&D;效率——源自中国污染密集型与清洁生产型行业的实证比较〔J〕.研究与发展管理,2016,(1):103-111.

〔12〕任胜刚,胡 兴.中国制造业环境规制对技術创新影响的阶段性差异与行业异质性研究〔J〕.科学进步与对策,2016,(12):59-66.

〔13〕李 玲,陶 锋.中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角〔J〕.中国工业经济,2012,(5):70-80.

〔14〕Jaffe A B.Real Effects of Academic Research〔J〕.The American Economic Review,1989:957-970.

〔15〕Hansen B.Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Esti-mation,Testing and Inference〔J〕.Journal of Economet-rics,1999,93(2):345-368.

〔16〕张中元,赵国庆.FDI、环境规制与技术进步〔J〕数量经济技术经济研究,2014(4):19-32.

〔17〕张 成,陆 旸,郭 路,等.环境规制强度与生存技术进步〔J〕经济研究,2012,(2):113-124.

〔18〕Ben Kheder, Sonia, ZugravuSoilita, Natalia.The Pollution Haven Hypothesis:A Geographic Economy Model in a ComparativeStudy〔R/OL〕.(2008-09-11)〔2017-04-24〕.http://www.webmeets.com/files/papers/EAERE/2008/478/EAERE%202008_PHH.pdf.

〔19〕傅京燕,李丽莎.环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据〔J〕.管理世界,2010,(10):87-98.

〔20〕王 勇,李建民.环境规制强度衡量的主要方法、潜在问题及其修正〔J〕.财经论丛,2015,(5):98-106.

〔21〕Joseph A.Schumpeter.Capitalism,Socialism and Democracy〔M〕.New York:Harper & Brothers,1942:41.

〔22〕朱平芳,徐伟民.政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D;投入及其专利产出的影响〔J〕.经济研究,2003,(6):45-94.

〔23〕刘 伟,童 健,薛 景.行业异质性、环境规制与工业技术创新〔J〕.科研管理,2017,(5):1-11.

〔24〕沈 能.环境效率、行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验〔J〕.中国工业经济,2012,(3):56-65.

(责任编辑:叶光雄)