桂林市石灰岩生物溶蚀速率研究

杨 柏,马建林,周和祥,刘宝臣

(1.西南交通大学土木工程学院,四川 成都 610031;2.桂林理工大学土木与建筑工程学院,广西 桂林 541004)

石灰岩的溶蚀问题比较复杂,影响因素较多,如岩性的影响,气候因素造成石灰岩的物理胀缩破坏,酸雨、酸雾中的二氧化硫、氮氧化物与石灰岩发生化学反应使得石灰岩表面疏松、容易剥蚀,生物的新陈代谢产物使得石灰岩中的部分物质溶解流失等。相较于物理和化学作用,生物尤其微生物对石灰岩的溶蚀作用常常被忽略,但是生物在岩溶的形成和演化中具有重要的作用,主要表现在岩溶区土壤的形成、岩溶地貌的演化和岩溶区生物的生理及生态特征等几个方面。生物对石灰岩的成分、结构、表面形态的变化具有重要的影响。如Jinnings[1]在研究石灰岩表面溶蚀小形态的形成过程时指出:石灰岩表面是否有植被和土壤的覆盖是影响石灰岩表面溶蚀最为重要的因素之一,并认为许多地表溶蚀小形态的产生都与一定条件下生物的生长、土壤的性质相对应。

已有研究表明:细菌、真菌、地衣和藻类这四种微生物对岩石具有侵蚀能力;岩石的微生物溶蚀过程可分为微生物物理风化作用和微生物化学风化作用两种,其中微生物物理风化作用主要是指微生物通过生命活动的附着、穿插和剥离、菌丝生长的物理穿透对岩石产生的破坏作用,微生物化学风化作用主要是指微生物通过自身新陈代谢分泌及死后遗体析出的物质对岩石产生的腐蚀作用[2]。微生物新陈代谢的产物组成成分十分复杂,包含草酸、柠檬酸、葡萄糖酸、乙醛酸及无机的碳酸,这些酸与岩石中的金属离子发生化合作用,置换出岩石中的多种金属离子,使得岩石中的多种矿物成分被破坏。其中,有机酸性分泌物的破坏性比无机酸性分泌物要大得多,许多微生物都能分泌这些酸。Berthelin[3]将微生物的侵蚀作用分为可溶解机理和不可溶解机理,其中可溶解机理主要指酸性分泌物与岩石基体产生的络合反应和分解反应。

石灰岩生物溶蚀速率的研究,前人已经做了一些工作。如Danin等[4]通过对耶路撒冷石灰岩建筑物上的蓝藻钻孔进行测量统计,得出了石灰岩建筑建成年代与最大藻类生物钻孔深度的线性公式:石灰岩建筑建成年代(a)=最大藻类生物钻孔深度(μm)÷0.004 85;曹建华等[5]采用样方法对桂林市尧山靖江王墓群石灰岩雕像上的藻类钻孔进行了测量统计,计算出桂林地区石灰岩生物溶蚀最大速率为17.87 mm/ka,大约是混合溶蚀速率的20%。基于上述研究,本文以桂林市尧山靖江王墓群中庄简王陵、恭惠王陵的石灰岩雕像为研究对象,通过对石灰岩雕像表面上的生物溶孔进行测量统计,计算出桂林市石灰岩生物溶蚀最大速率,推导出桂林市石灰岩混合溶蚀速率,并与前人的研究成果进行了比较;最后基于桂林市石灰岩生物溶蚀最大速率的计算结果提出了石灰岩文物保护的建议,为岩溶地区石灰岩文物保护提供参考。

1 现场调查概况

1.1 区域自然地质条件

桂林市地处广西东北部,属亚热带季风气候,多年平均气温为18.9℃,平均年降水量为1 929.9 mm,地表水及地下水资源较为丰富。尧山位于桂林市东面,区内出露的地层为泥盆系和新生代的第四系,主要以上泥盆统为主。位于尧山西南麓的靖江王墓群为本研究的调查对象,其主要地层为石炭系、泥盆系,地层岩性为碳酸盐岩和细碎屑岩。

1.2 现场调查内容

靖江王墓群是明朝历代靖江王及其宗室陵墓墓群,遗存了多达400余座的各类石灰岩雕像。经过现场勘测,发现石灰岩雕像的表面几乎都留下了生物溶蚀的痕迹,尤其是生物溶孔普遍发育。本次调查采用样方法测量统计了石灰岩雕像表面上生物溶孔的表面形态、最大深度和体积这三个参数,并对各王陵周边的环境做了现场调查。

1.3 现场调查方法与结果

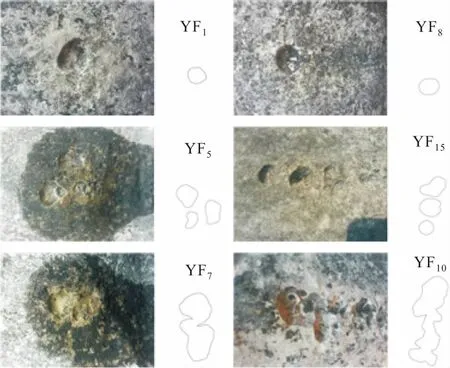

对现已对外开放的桂林市尧山靖江王墓群中庄简王陵和恭惠王陵的石灰岩雕像做了现场勘测工作,现场调查采用样方法对石灰岩雕像表面上的藻类溶孔进行了测量统计。现场调查步骤如下:①清理溶孔;②压入橡皮泥,保持溶孔口平滑;③取出橡皮泥,薄膜包裹后置于铝盒中,编号;④用探针量取溶孔的深度,多次测量,取最大测量值为溶孔的最大深度;⑤用透明纸覆于溶孔上,沿孔口边沿拓下样方内溶孔的孔口形态。本次调查得到庄简王陵和恭惠王陵石灰岩雕像表面上的藻类溶孔形态见图1。

图1 庄简王陵和恭惠王陵石灰岩雕像表面上的藻类溶孔形态图Fig.1 Algae dissolution pore morphology on the surface of the limestone statues in Zhuang Jian tombs and Gong Hui tombs

由图1可以看出,样方内的藻类溶孔形态主要呈现三类,第一类是单个溶孔,呈不规则的半圆球形态,如图1中YF1、YF8所示;第二类是溶孔群,数个溶孔聚集在一个样方内,但尚未融合,如图1中YF5、YF15所示;第三类是溶孔相互交错融合,形成溶槽,如图1中YF7、YF10所示。这也反映出石灰岩表面生物溶孔的发展过程,从单个溶孔到多个溶孔,再进一步溶蚀相互连通融合成为溶槽[6]。

2 桂林市石灰岩生物溶蚀速率的计算

2.1 石灰岩生物溶蚀速率的计算方法

现场调查后,进行室内资料处理分析与计算,其具体步骤如下:①用万分电子秤测出各样方内溶孔中取出的橡皮泥质量,除以密度,得到样方内溶孔体积;②将拓得的溶孔表面形态图导入CAD图框中,描出溶孔表面形态,并根据特性中的面积显示得到样方内溶孔的表面积;③以溶孔最大深度除以石灰岩雕像年代,得到生物溶蚀速率最大值。

根据我国古代帝王陵寝建造惯例,当帝王继位时开始修建陵寝,庄简王朱佐敬于永乐九年(公元1411年)袭封王位,恭惠王朱邦苧于嘉靖六年(公元1527年)袭封王位[7],由此可知庄简王陵的石灰岩雕像年代为606年,恭惠王陵的石灰岩雕像年代为490年。

2.2 石灰岩生物溶蚀速率的计算结果分析与讨论

根据上述的调查成果,可计算出各样方内溶孔的生物溶蚀最大速率,详见表1。

表1 庄简王陵和恭惠王陵石灰岩雕像生物溶蚀最大速率的计算结果表Table 1 Maximum bioerosion rate calculation results of the limestone statues in Zhuang Jian tombs and Gong Hui tombs

由表1可知,桂林市石灰岩生物溶蚀最大速率为19.10 mm/ka,由于石灰岩生物溶蚀约占石灰岩混合溶蚀的20%,可推导出桂林市石灰岩的混合溶蚀速率为95.5 mm/ka。

许多学者[5,8-10]对桂林市碳酸盐岩混合溶蚀速率进行了研究,见表2。

龚自珍等[8]通过对桂林中、上泥盆统碳酸盐岩岩块的野外实际观测,计算得到桂林市碳酸盐岩混合溶蚀速率平均值为87.88 mm/ka。龚自珍的试验点建立在国土资源部岩溶地质研究所大院的草坪上,研究了不同岩性的岩块置于相同环境下的溶蚀速率,对于相同岩性的岩块,分别放置于高于地面1.5 m的大气中、地面草地上、地面下0.2 m土层中、地面下0.5 m土层中4个位置,测得岩块的混合溶蚀速率平均值为87.88 mm/ka,而对不同位置的岩块测得的混合溶蚀速率不尽相同,结果表明置于高于地面1.5 m大气中的岩块混合溶蚀速率明显高于其他位置的岩块。本文以靖江王墓群的石灰岩雕像作为研究对象,雕像上溶孔的位置都高于地面0.5~1.5 m,因此计算得到的石灰岩混合溶蚀速率结果略大于龚自珍试验测得的碳酸盐岩混合溶蚀速率平均值是合理的。此外,岩块所处小区域的风环境、人为影响的差异以及岩块岩性的差异也是存在的,这里对这些短时间内影响较小的因素不予考虑。

表2 桂林市碳酸盐岩混合溶蚀速率对比Table 2 Comparison of bioerosion rates of carbonate in Guilin City

周世英等[9]根据桂林市的实际情况,修正了柯贝尔公式和威廉姆斯公式,以流域年平均径流深度、泉水中的碳酸盐含量与大气降水中碳酸盐含量的差值、碳酸盐岩的相对密度、碳酸盐岩面积所占流域面积的比例、流域中泉或地下河的排泄量与流域内大气降水总入渗量为参数,提出了适用于桂林市碳酸盐岩溶蚀速率的计算公式,并计算出桂林市两处峰丛洼地地区碳酸盐岩平均混合溶蚀速率为89.68 mm/ka,其计算得到的桂林市碳酸盐岩混合溶蚀速率是桂林市石灰岩、不纯碳酸盐岩和埋藏碳酸盐岩的混合溶蚀速率的平均值。三种碳酸盐岩的混合溶蚀速率是有差异的,一般情况下,石灰岩的溶蚀速率最大,不纯碳酸盐岩的溶蚀速率次之,埋藏碳酸盐岩的溶蚀速率最小。本文的研究对象为石灰岩,计算得到的桂林市石灰岩混合溶蚀速率结果略大于周世英计算得到的碳酸盐岩平均混合溶蚀速率结果是合理的。虽然周世英采用的碳酸盐岩混合溶蚀速率的计算方法与本文存在本质的区别,但计算得到的结果十分接近,印证了两种方法的可靠性。

曹建华等[5]以桂林靖江王墓群石灰岩雕像上生物岩溶溶孔为研究对象,计算出桂林地区生物溶蚀最大速率为17.87 mm/ka,混合溶蚀速率约为89.35 mm/ka。曹建华采用的方法与本文一致,研究对象都是靖江王墓群的石灰岩雕像,但是各自计算得到的结果略有差异。主要原因如下:第一,各自选取的样方不同,采集到的数据存在差异,这直接导致了计算结果的不同;第二,曹建华认为石灰岩雕像的建成年代为公元1370年,选取的石灰岩雕像的年代为621年,而本文石灰岩雕像的年代是以王陵的建造年代为准,年代取值小于曹建华所取的年代值,导致计算的结果偏大。现已开放的三座王陵中,以庄简王陵的年代最为久远,按本文方法,该王陵中的石灰岩雕像年代距今(2017年)为606年,而在1991年时其年代取值应为580年,若将曹建华采集到的溶孔数据以580年代入,则计算得到桂林地区直接生物溶蚀最大速率为19.14 mm/ka,混合溶蚀速率约为95.7 mm/ka,与本文计算得到的桂林市石灰岩生物溶蚀最大速率和混合溶蚀速率结果基本一致,说明本文中石灰岩雕像年代的选取方法更为合理;第三是受近二十年来气候变化的影响,根据桂林气象台近60年的实测数据和郑梦琪等[11]、陈超等[12]的研究,发现在过去的50年里,桂林市区总的降雨量和气温均呈上升趋势,其中1991—2000年的平均气温较之1961—1990年的平均气温上升了0.3℃,2001—2010年的平均气温较之1991—2000年的平均气温上升了0.5℃,而降雨量和气温都是影响生物活性的重要因素,在一定范围内,降雨量的上升和气温的提高都会促进石灰岩的生物溶蚀作用,使得本文2017年计算得到的结果略大于曹建华1991年的数值。

蒋忠诚[10]在研究岩溶动力系统中的元素迁移时,测得广西桂林石山环境的碳酸盐岩混合溶蚀速率为91.21 mm/ka,该计算结果与本文较为接近。蒋忠诚采用的是野外试片溶蚀试验的方法,将试片分别置于土表层、土下0.2 m、土下0.5 m、土下1.0 m、土下1.5 m和土下2.2 m,结果显示试片的混合溶蚀速率在土下0.5 m时最大,但是更深处试片的混合溶蚀速率急剧减小,约为土表层试片混合溶蚀速率的一半。最后计算得到的碳酸盐岩混合溶蚀速率是所有位置试片混合溶蚀速率的平均值,该值小于土表层试片的混合溶蚀速率。本文以靖江王墓群的石灰岩雕像作为研究对象,雕像上溶孔的位置都高于地面0.5~1.5 m,因此计算得到桂林市石灰岩混合溶蚀速率的结果略大于蒋忠诚试验测得的试片溶蚀速率平均值是合理的。

3 石灰岩文物的保护措施

风化作用对石刻文物的影响明显,使石刻岩块产生石皮剥落或线条蚀平[13]。桂林是世界著名的旅游城市,历史文化底蕴深厚,石刻文物众多,包括宋朝佛像、明朝的靖江王陵墓群石灰岩雕像、明清石碑等。但桂林市高温多雨潮湿的气候环境非常有利于微生物的生长,造成该地区的石灰岩雕像、石碑受到微生物的侵蚀十分严重,酸雨、微生物等因素使得这些石灰岩文物表面粗糙度增加、重量损失、表面结构发生变化,一些碑文、图案已模糊不清,急需采取有效措施对其进行加固与保护。

对桂林市石灰岩文物的保护,首先应改善石灰岩文物所处的条件,尤其对露天的石灰岩文物需要注意控制环境的湿度、抑制微生物的生长;其次,可以利用激光清洗技术等先进方法对石灰岩文物的表面进行定时清理[14-15];还可以使用加固剂在石灰岩文物的表面覆盖一层保护膜,隔离岩石与空气的接触。以上几种方法的综合利用可对石灰岩文物保护起到很好的作用。

4 结 论

本文以桂林市尧山靖江王墓群中庄简王陵、恭惠王陵的石灰岩雕像为研究对象,通过对石灰岩雕像表面上的生物溶孔进行测量统计,计算出桂林市石灰岩生物溶蚀最大速率为19.1 mm/ka,并计算出桂林市石灰岩混合溶蚀速率为95.5 mm/ka,这一结果与前人的研究成果基本一致。针对桂林市石灰岩文物的保护,应该注意控制环境的湿度、抑制微生物的生长;人工定时地清理石灰岩文物的表面;在文物的表面覆盖一层加固剂保护膜,隔离岩石与空气的接触。

通讯作者:马建林(1958—),男,博士,教授,博士生导师,主要从事岩土工程、桥梁超深超大深基础工程、跨江越海海底地基稳定及加固工程、边坡稳定与支挡结构工程等方面的研究工作。E-mail:1306715317@qq.com