破碎的世界

保罗·尼克伦 克里斯蒂娜·米特迈尔 基思·拉津斯基

破碎的海冰漂至海灘,被海水打磨的石头形成了一条通往冰块的道路。南极半岛延绵1300公里,向南美洲延伸,冰对于生活在半岛沿海的生物来说至关重要,但温暖的空气和水正在融化陆地和海洋上的冰块。

气候变暖正在改变动物的饮食、休息地和养育后代的方式。

食蟹海豹爬上浮冰打盹、分娩,或者躲避虎鲸和豹海豹。(注意它们身上的明显疤痕。)随着南极半岛附近的海冰越来越少,像这样从陆地上的冰川脱离出来的冰山,为动物提供了重要的休息场所。虽然名叫食蟹海豹,但它们其实主要以虾类为食,比如磷虾——南极另一种未来不明朗的主要食物。

迪翁·庞塞特在一个几乎没有人称之为家的地方长大。

自从迪翁·庞塞特小时候坐着父母的帆船在南大西洋往返奔波以来,这里已经发生了很大的变化。当年,他们的活动范围从南乔治亚岛向南到达南极。1988年,照片中9岁的迪翁(左)和弟弟莱夫在南乔治亚岛放哨。“我小时候熟知的那个南极半岛已经基本消失了。”庞塞特说。

他出生在利斯港的一艘帆船上,这座港口是南乔治亚岛上一个废弃的捕鲸站点。他的父亲是法国探险家,驾驶帆船周游世界时,在塔斯马尼亚的一个码头遇见了他的母亲,一位澳大利亚的动物学家。二人在南大西洋组建了家庭。多年来,他们拖着三个孩子,穿行于南极半岛的西海岸,在海图上未曾标出的海湾考察野生生物——海豹、开花植物,以及各种海鸟。迪翁是他们的长子。

南极半岛由延绵1300公里的群山和火山组成,从白色大陆向北延伸,就像是一只马蹄蟹的尾巴。它是庞塞特的游乐场。年幼的迪翁和弟弟们在这里看书、画画、玩乐高玩具,但也会追企鹅,从废弃的科考站偷巧克力吃,在可能从未有人类踏足的山丘上滑雪橇。别的孩子面临校园霸凌,而迪翁则被俯冲下来的贼鸥欺负,它们狠狠砸中他的脑袋,痛得他大哭。别人家的孩子出现在画面摇摇晃晃的家庭录像中,而庞塞特家的男孩们则在国家地理学会于1990年拍摄的一部影片中担任主角,该影片讲述的是在南极洲长大的故事。

在近三十年后的一个寒夜,我和庞塞特站在他那艘26.5米长的汉斯汉森号的驾驶舱里,在冰面上搜寻阿德利企鹅的身影。39岁的庞塞特金发碧眼,下巴方方正正,话不多,一双手特别大。在成年之后的大部分时间里,他驾船带着科学家和游客从福克兰群岛的基地出发,穿行在南乔治亚岛和南极半岛周围的水域。我和保罗·尼克伦率领的一队摄影师一起,跟着他沿南极半岛西海岸航行。我们想看看一个他从小就了如指掌的地方,发生了怎样的变化。

这里位于地球的底部,几乎无人定居,然而,这海洋中最为富饶的野境之一却正在遭到人类破坏。数千公里之外燃烧的化石燃料,令半岛西部升温的速度几乎超过了任何地方。(只有北极可以一较高下。)气候变暖将复杂生态机器的部件拆得七零八落,改变动物进食、休憩、抚育后代甚至互动的方式。与此同时,来自遥远国度的拖网渔船,正在将这里几乎所有动物赖以为生的磷虾一网打尽,它们被加工成膳食补充剂和药品,拿去喂挪威峡湾里人工饲养的鲑鱼,以及水族馆里的热带鱼。

发生在这里的变化如此之大、如此之快,以至于科学家无法预测它将向何处去。“正在发生剧烈的变化,”纽约州立大学石溪分校的企鹅生物学家希瑟·林奇说,“我们对于正在发生的事情一无所知,我们理应为此感到不安。”

我们所能看到的,已经够让人不安了。在半岛西部,阿德利企鹅的数量急剧减少,跌幅达到90%甚至更多。有一个海湾,生活着大群企鹅的记录可以追溯到1904年,如今,那里“就剩下六个窝”,庞塞特说。那天,在驾驶舱里,当我和庞塞特发现第一个大型企鹅群时,已经离开了半岛的西部,来到了它的东北角。

在小小的保莱特岛上,成千上万只企鹅成排地栖息在一处岩坡上。在我们右舷的冰山上,一群吵闹的企鹅跌跌撞撞的样子像是要倒不倒的保龄球。看着一只企鹅把鳍肢像滑雪选手一样夹紧,滑下光溜的冰面后撞上另外三只企鹅,我笑出声来。庞塞特只是点了点头。

南极洲不全是死亡和混乱:数以百万计的阿德利企鹅仍然在这个大陆各处兴旺繁衍,表演着浑然天成的喜剧小品。但半岛西部的变化尤其深刻,对此,没有多少人比庞塞特看得更清楚。他曾经熟悉的那个世界正在瓦解。谈起这样的失落,他就像是一个农村的孩子,看到城市的郊区一点点地将自己家的农庄吞噬。

“那些曾经历过的事情,小时候去过的地方——我当时想当然地认为它们会一直在那里,”庞塞特说,“现在才意识到再也回不去了。”

南极洲的大部分地区是一个巨大的高原,一片飘着飞雪的荒漠,气温可以骤降到零下96℃。庞塞特的南极洲却完全是另一番景象。

阿德利企鵝在冰上滑来滑去,在它们身后的保莱特岛上,还有成千上万的企鹅排队站在满是企鹅粪污痕的石坡上。随着海水变暖,半岛西岸的阿德利企鹅种群数量锐减,但在这里——半岛东北端,风和洋流使得海水的温度更低一些,阿德利企鹅呈现出兴旺景象。

从20世纪50年代以来,南极半岛西岸的冬季气温上升了超过5℃。

一头海狗在一堆白雪覆盖的鲸骨旁休息。与许多鲸类不同,南极洲禁猎海狗之后,该物种数量大幅回升。现在,南设得兰群岛的海狗数量又开始下降——这是海冰融化的间接结果,因为豹海豹被迫上岸以海狗幼崽为食。

南极半岛比意大利长,往北弯弯地折向温带。它的气候——就南极洲来说,总是温和的。夏天的气温常常在零度以上。花岗岩和玄武岩中间,点缀着东一块西一块的植被。阿德利企鹅在南极洲沿岸各处都有分布,但半岛也生活着一些在严酷的南极大陆无法生存的物种:海狗、海象、巴布亚企鹅和帽带企鹅。天上,海燕和鞘嘴鸥掠过长空。所有这些生命都依赖于大海。

在崎岖不平的半岛上,南极洲的寂静不时被关关嘤嘤的鸟鸣和动物的集结运动所打破。这是一个千姿百态之地:蓝白色的冰川流向海洋,崩裂成形态各异的冰山,大小若城镇的冰山直插云霄。哪怕是在数十公里外,你也能听到它们发出打炮般的爆裂声。

它看起来似荒野,倒的确是,但并非超然于人类世界之外。在见过南极洲长什么样之前数十年,人类就已经开始改变这个地区的生活。詹姆斯·库克船长于18世纪70年代首次穿越南极水域后不久,猎人就开始数以百万计地屠杀海狗,获取皮革,主要是用于做帽子和外套。他们为了油脂还猎杀海象,这种油脂用在涂料和肥皂里。最早踏上这块大陆的,可能是康涅狄格州的海豹猎人,他们于1821年在半岛西部短暂上岸。

又过了一段时间,捕鲸者开始用鱼叉捕杀北须鲸、蓝鲸、长须鲸和座头鲸。他们从鲸的嘴里取出鲸须用于制作鞭子、伞骨、紧身胸衣和马车弹簧,用鲸脂取暖、照明,生产人造黄油。20世纪初,南乔治亚岛成为了捕鲸圣地。利斯港是最后一个关闭的捕鲸站,那是1966年。

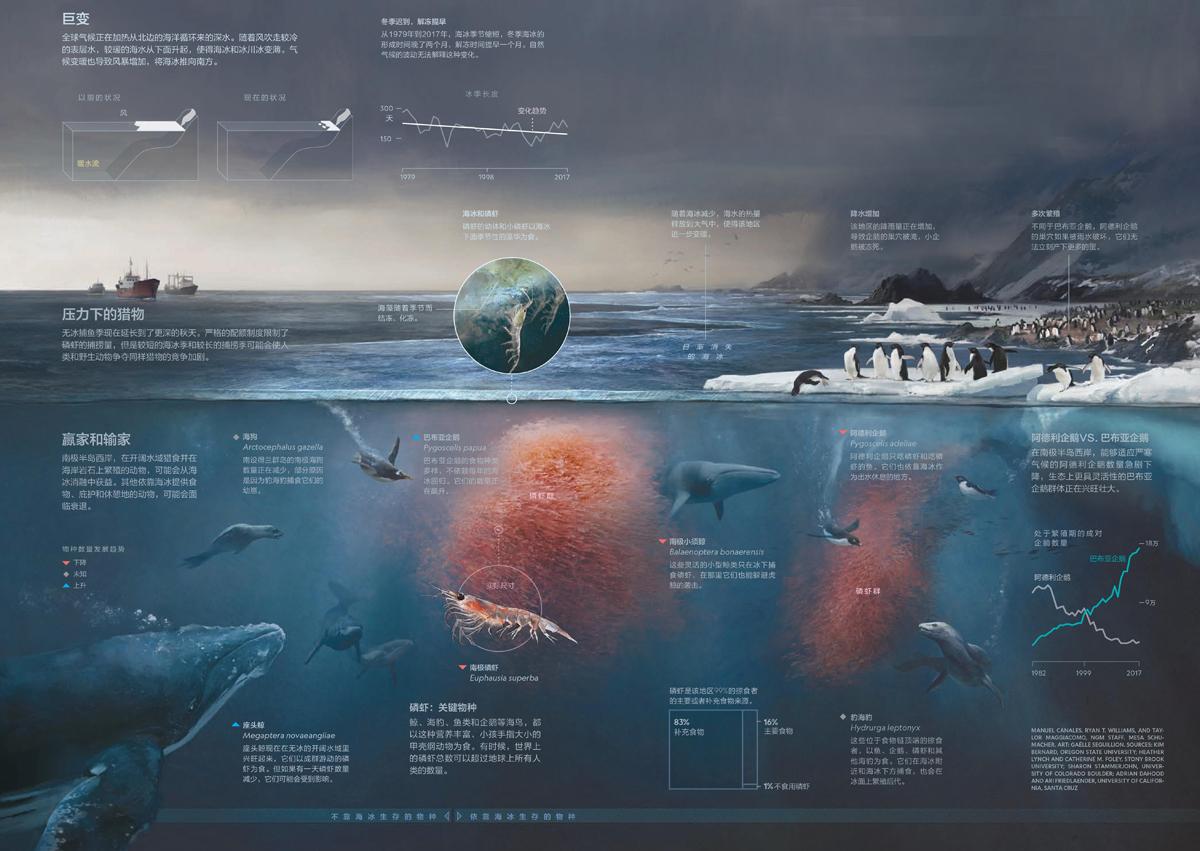

从那以后,气候变化留下了明显的印记。20世纪50年代以来,半岛西部的气温上升了5℃。风驱使海洋环流出现了变化,使得更为暖和的深水流向海面,导致海冰(海洋表面结成的破碎浮冰)减少。海冰现在出现得更晚、消失得更快了:半岛西侧的无冰季比1979年延长了整整90天。放在北半球的话,相当于夏季延长到了圣诞节。

在庞塞特出生前的那个冬天,他的父母花了几周的时间在冻住的玛格丽特湾露营、勘探,用雪橇拖着装备走在坚硬的冰面上。“如今,”庞塞特说,“已经没了,几乎都结不出海冰了。”

没有了冰,使得温暖的水暴露在寒冷的空气中,蒸发量增加,而它们又以雪甚至是雨的形式,直接返回这个世界上最干燥的大陆。2016年,庞塞特前往半岛西岸中部的玛格丽特湾时,遇到了持续近一周的暴雨。“三十年前,我想没人见到那里的天空掉过一滴水。”他说。

从深海涌上来的更温暖的海水,甚至会影响到陆地上的冰,它们会在冰川与大海的交接处对漂浮的冰架发起攻击。根据英国的一项调查,半岛西部674座冰川当中的596座正在消退。在南极洲的其他地方,体量大得多的冰架也在融化和崩塌,带来全球海平面迅速上升的威胁。在半岛的东岸,冰层同样也在显著消融——就在去年,一块如一座城市般大小的冰川从拉森C冰架脱落。但东岸的温度仍然比西岸低3℃。盛行风经常把海冰从西边绕过半岛顶端吹到东边,到达东边后,一个环流把冰推至大陆边缘,困在那里。

半岛西部是南极洲的热点,通常在地图上用白色标出,现在这里的温度非常温暖,以致这片大陆仅有的原生开花植物——簇生的发草和漆姑草正在蔓延。入侵草类和地衣也在扩张,青苔的生长速度是过去的三倍。岛上曾经白雪皑皑的山峰现在变得潮湿,冰雪融化露出泥土或者豁开的裂缝。

庞塞特说:“南极景观正在萎缩。”

一天早上,当我们乘坐黑色橡皮筏离开汉斯汉森号,前往半岛北端南极海峡附近的一个卵石滩时,天上下起了倾盆大雨。在一个被道道企鹅粪污痕染成晚霞颜色的岩架上,我们看到几只身上沾满烂泥的阿德利企鹅。其中一只尚未成年,柔软的灰色绒毛湿脏蓬乱。

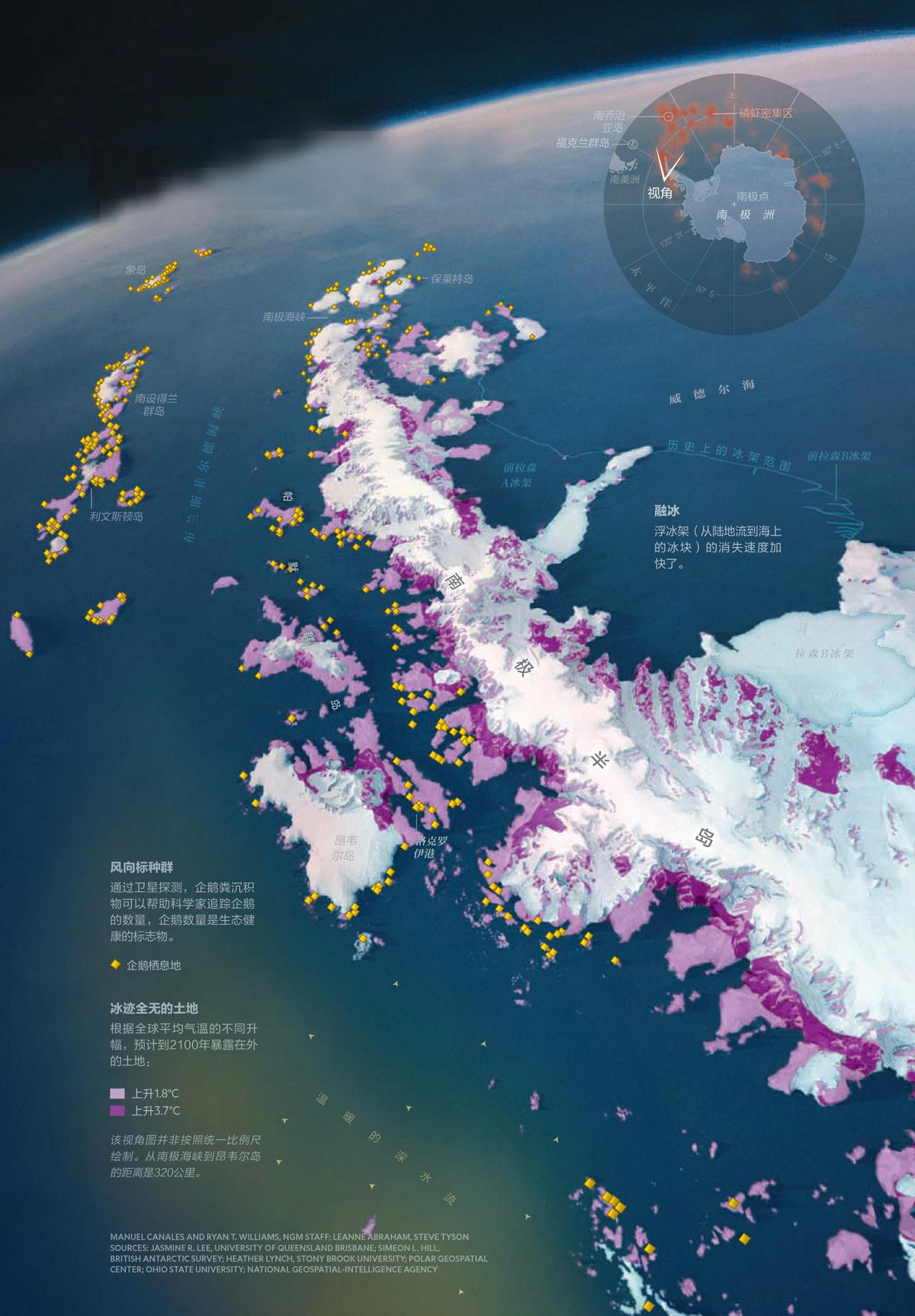

变暖的土地

自20世纪50年代开始观测以来,南极半岛西侧经历了地球上温度上升最快的数个冬季。随着冰川的消退,裸露的岩石地暴露出来,从而改变了生态系统,为一些本土物种以及入侵物种提供了更多的栖息地。

南极半岛西部

消失的海冰

随着南极半岛西岸的海冰季缩短,依赖冰块的物种或者适应这种气候,或者消亡。海冰的流失可能还会导致磷虾的数量减少,许多物种都以这种小甲壳纲动物为食,目前它的数量仍然充足。

一只湿漉漉、身上粘着泥浆的阿德利小企鹅努力抖掉绒毛上的水分。由于气候变暖,南极半岛西侧的降水大为增加,许多防潮羽毛尚未长出的小企鹅被打湿,冻死在极地的大风中。与此同时,企鹅蛋泡在灌了水的巢里。

阿德利企鹅是南极半岛上唯一真正的南极企鹅物种。(帽带企鹅也生活在南美洲,红嘴巴布亚企鹅从南极到非洲都有分布。)它们用卵石筑巢,每年在同一时间返回同一地点,哪怕是在下雨、下雪或者冰在融化的情况下。它们喜欢干燥的岩石或土壤,但现在经常被迫在薄雪上筑巢——结果碰到雪融化的时候,巢穴就会崩塌;或者碰到下雨的时候,它就变成了小水池。阿德利企鹅下的蛋泡在进了水的巢里,全身湿透的小企鹅因为尚未长出成年企鹅身上那种防潮羽毛,在寒风中被冻死。

与此同时,成年企鹅也面临着海冰流失所带来的挑战。阿德利企鹅在远离海岸的浮冰上换羽,而且利用冰块作为捕猎间隙躲避猎食者的驿站。它们可以连续数日游泳,但潜水深度只有数百米。随着海水变暖,适应性更强的企鹅开始涌入。又肥又高的多面手巴布亚企鹅在筑巢的时间和地点方面有着更大的灵活性,如果筑巢失败,它们能马上筑新巢并再次产卵。它们的捕食地点更靠近陆地,而且不挑食。从1982年到2017年,半岛西部和南设得兰群岛处于繁殖期的阿德利企鹅数量下降了70%,从10.5万对减到3万对;而成对的巴布亚企鹅数量则增长了六倍,从2.5万对上升到17.3万对。

离不开冰的不仅仅是阿德利企鹅。冰对于这个地区的意义,就如同草对于稀树草原,当其消失殆尽的时候,万事万物可能发生不可预料的变化。一天早上,在南极海峡附近,我和尼克伦、摄影师拉津斯基穿上干式潜水服,在岸边浮潜。我们看到一只小心翼翼的阿德利企鹅,站在一块破碎的浮冰上观察着海浪。它似乎在犹豫要不要跳下去——它是有充分理由的,因为一头豹海豹就在附近周旋,偶尔将鼻子蹭到冰块上。

一头豹海豹的体重可达一辆小型汽车的一半,长满利齿的下颚比灰熊的還要宽,在闭上嘴巴的时候,它会弯曲成一个顽皮的微笑。这位掠食者在我们周围转来转去的时候正是这个表情,一副大大咧咧、不耐烦、这是我家地盘的样子。

突然,又出现了两头豹海豹。它们懒洋洋地来回游荡,一个接一个地转着圈。很快,又出现了两头,它们的眼睛锁定在其他企鹅身上。企鹅一只接一只地滑入水中,海豹们发起了追击。有些企鹅转身急忙回到冰面上,脱离了危险,其他的就没有那么幸运了。在一处比两个郊区住宅后院加起来大不了多少的区域内,五头海豹很快就大饱口福,甩动、撕扯着血腥的猎物。

这场秀让人无法移开视线——而且“极不寻常”,新南威尔士大学的豹海豹专家特雷西·罗杰斯后来告诉我说。豹海豹跟灰熊一样,是独居动物,通常在近海安营扎寨,有着巨大的领地。它们需要浮冰作为捕猎间歇的休息之处。因气候变化造成的冰块丧失,使得它们开始聚集在陆地附近,同时改变了它们的捕食方式、捕食地点,甚至捕食对象。

豹海豹过去很少在海狗的繁殖地附近出现。“19世纪初的一些海豹猎人保存了详细的日志和记录,”美国国家海洋和大气管理局的野生生物学家道格·克劳泽说,“没有人报告说在附近看到豹海豹。”现在,每年都有60~80只豹海豹在南设得兰群岛的希里夫角爬上岸,这里是该地区最大的海狗繁殖地,它们杀死了一半以上的海狗幼崽。

20世纪50年代,南极停止商业海豹捕猎后,海狗数量开始大幅回升。科学家们原先认为,它们能很好地适应变暖的气候,但现在,希里夫角的海狗数量每年下降10%。“我们所目睹的景象非同寻常,”克劳泽说,“没人料到会这样。”

南极半岛经常在地图上用白色加以描绘,但现在这里变得非常温暖,以至于南极大陆为数不多的本土植物以及一些入侵物种正在蔓延。

在半岛北端的南极海峡附近,一头豹海豹咬住一只年幼的阿德利企鹅,把它拖到深海里淹死。这些半吨重的食肉动物,有时候拿企鹅当玩具,把它们在海面上拍打。一般来说,豹海豹独自在海面的浮冰捕猎,但随着海冰出现的时间越来越晚,消失得越来越早,现在它们经常聚集在海岸附近的企鹅聚居地。

一天早晨,看见五头豹海豹在附近周旋,这些帽带企鹅、巴布亚企鹅和阿德利企鹅赶紧回到岸上各自的群体里,一路跌跌撞撞、磕磕绊绊。

没有人料到的,还有好消息——座头鲸数量激增。

从20世纪初开始,工业捕鲸者使得南极的绝大部分鲸类几近灭绝,许多种类至今仍在苦苦挣扎。例如,1900年左右,蓝鲸的数量据信在25万头左右,今天的数字只有它的5%。但南极座头鲸的数量正在猛增:以每年7%~10%的速度增长。“简直长疯了!”阿里·弗里德伦德大声嚷道,当时我们正坐着一艘敞篷小艇,在帕默群岛的水域疾驶,那里是我们的会合地点。

弗里德伦德是加州大学圣克鲁兹分校的海洋生态学家,也是国家地理学会驻会探险家,自2001年以来,他一直在研究南极的座头鲸,追踪它们的迁移和觅食情况。他还记录座头鲸在水里翻滚、玩耍的情形,它们的潜水深度超过人们的预期。他曾经看到它们用喷气孔把冰块吹出口裂口。对于这种体重可达36吨的动物来说,所有这些动作都需要大量的能量——而现在,他说,气候变化使得它们的食物变多了。

2009年5月,弗里德伦德在一次航行中第一次看到了这种迹象。当时已是深秋,他和同事都认为,座头鲸应该早就去厄瓜多尔和巴拿马附近过冬了。随后,一个回声测深仪探测到船的下方有一群蔓延数公里的磷虾。“第二天我们醒来时,发现了比我们在地球上任何地方看过的数量都要多的鲸。”弗里德伦德说道。通过点数,他们在15公里的范围发现了306头座头鲸。“它们出现在这里是因为这里没有冰。”

一只贼鸥在潮汐池里沐浴。这种鸟以企鹅蛋、小企鹅、鱼和磷虾为食。它们还扮演着食腐动物的角色——相当于南极的秃鹫。在这个因为严寒尸体无法分解的地方,它们不停地进行清理工作。

他解释说,座头鲸以前通常是3月底或者4月初离开南极,那会儿海水渐渐冻上了。现在,不结冰的时间大大延长,它们有更多的开阔水域可以游荡,捕食磷虾。这些有着圆圆的眼睛、半透明的生物,跟小孩的手指头一般长,但它们成群活动,前后延绵数公里,每立方米的数量可达6万只或者更多。座头鲸在磷虾周围徘徊,被喂得肥肥的,数量激增。

他把船靠近一头在碎冰之间休息的座头鲸和她的幼鲸。小船起起落落,弗里德伦德就像是扎着马尾辫的现代鱼叉手,将一柄长杆举过头顶,杆的一头挂着一个带吸盘的防水照相机。弗里德伦德稳住颤抖的武器,瞄准目标,然后把相机拍在了巨兽的背上。母鲸吃了一惊,发出带水响的呼噜声,然后两头鲸一起沉了下去。

“完美!”弗里德伦德大声喊道。接下来的一两天里,在相机脱落浮到水面被取回之前,它将从鲸鱼的视角记录下大海的景象。座头鲸游得又深又远,而且在自然界几乎没有竞争对手,但现在它们过得如何要取决于我们人类。

几年前,一艘破冰船在帕默群岛拖着研究网,寻找侧纹南极鱼,这种鱼多油脂,外形似沙丁鱼。它曾经是半岛西部海域占据统治地位的鱼类,占阿德利企鹅一半的食物来源。但南佛罗里达大学的约瑟夫·托雷斯带领的这支科考队伍,日夜在昂韦尔岛和雷诺岛附近拖曳,没有捞到一条侧纹南极鱼。在海冰流失得最严重的海域,这种鱼几乎消失殆尽。与此同时,科学家们注意到企鹅会吞食更多的磷虾——尽管20只磷虾所含的卡路里才相当于一条侧纹南极鱼。

磷蝦够吃吗?这不是一个简单的问题。企鹅和座头鲸吃磷虾,贼鸥、鱿鱼、海狗和食蟹海豹也吃,豹海豹有时候也吃磷虾,一头蓝鲸一天下来要吃掉数百万只。那些不吃磷虾的动物,也往往以吃磷虾的猎物为食。南极洲喜欢肥美的磷虾,我们人类也是。

温暖的海水和空气塑造了这座冰山。冰川学家理查德·阿利说,冰川底部融化后,大量新鲜融水流向侧翼,将温暖的海水吸进去,从而形成了深深的凹槽。随着顶部融化,冰川变轻了,从水中升起。

在半岛的沿海,仍然四处可见蓝鲸的骨架,它们以触目惊心的方式提醒着我们,人类颠覆自然世界的速度之快。经过一个多世纪的捕鲸活动(其中大部分都是沿着这里的海岸进行的),蓝鲸的数量下降到当初的5%。

20世纪60年代,苏联的渔船发现了这个新的海鲜产品潜在来源,开始在这片大陆周围活动。今天,每年大约有10艘船到这里捕捞磷虾,以挪威、韩国、中国、智利和乌克兰为主。捕获的虾用于生产欧米伽3药片和磷虾油咀嚼胶,以及用作人工饲养鲑鱼的饲料。在乌克兰,去壳磷虾装在罐头里出售,就像沙丁鱼一样。有时候,磷虾在海上完成加工,在大型拖网渔船上烹煮、干燥成粉末。

在海上差不多一个月后,我们终于在南设得兰群岛附近的布兰斯菲尔德海峡看见了一艘磷虾捕捞船。101米长的隆达号(音译)是一艘中国的加工拖网渔船,我们跟在它后面时,它正在暴风雨中颠簸。船上投下的渔网张开如鲸鲨的大口般从水中穿过。船员收网,绿色的网卷起,兜起数百万只磷虾。

目前,南极洲周围的磷虾资源仍然非常丰富,拖网渔船仅仅捕捞了南极磷虾的极小部分。这里的渔业受到南极海洋生物资源保护委员会的严格管理,该委员会由24个国家和欧盟组成。但磷虾的数量会周期性变化,因此研究人员无法指出气候变暖和冰块的减少会对它们产生多快、多严重的影响。美国国家海洋渔业局的克里斯蒂安·莱斯说:“我们对磷虾的数量进行评测,就以为自己了解它们,但其实不然。”

令许多专家感到担心的是,捕虾船可能会在对其他野生动物具有重要意义的觅食地瞄准磷虾并将其一网打尽。2017年,美国政府的一个科学家小组直言不讳地说:“如果捕食者和渔业消耗的磷虾数量相同,那么一方的使用量增加会导致另一方的减少。”大多数渔业活动都发生在气候变化对动物带来最大压力的地方——半岛西部附近。“捕食者密度最大的地方在哪里?”弗里德伦德问,“就在同一个地方。”

2017年,智利和阿根廷提议南极海洋生物资源保护委员会将南极半岛以西和以北数千平方公里的地方划为磷虾禁捕区。就在今年夏天,环保团体和世界最大的磷虾捕捞公司——挪威的AkerBioMarine帮助说服了磷虾行业的大多数团体,让他们同意来年的繁殖期不在企鹅聚居地附近捕捞。这些公司表示,从2020年开始,它们将全年与企鹅聚居地保持至少30公里的距离。

一天晚上,庞塞特在地图上指出他曾经用捕虫网捞磷虾的地方。他说,小时候经常能在水面上看到成群的磷虾。“有时候发动机会因为进水口被磷虾堵住而过热。”庞塞特回忆道。如今,在这些地方“几乎再也见不到它们了”。

科学家非常重视庞塞特的长期经验。“在某种程度上,这就是传统知识。”伯纳德说。南极洲正奔向未知的未来,而关于此地的科学知识仍然稀缺。

今年,庞塞特突然卖掉了汉斯汉森号,他说自己和同伴埃朱丽叶·埃内坎(她也是一位出色的船长)都筋疲力尽了。但他也觉得,太多游客把这个地区的恩惠视为理所当然,同时这里正在变成一个他几乎认不出来的地方。他说:“当我对当下的状况进行评估,我小时候就熟知的那个南极半岛已经基本消失了。”他说,“我真的很想知道,它会变成什么样子。”