弗里达·卡罗的衣橱

杨聃

弗里达的衣橱和私物就像她的画作一样,展示了不完美的她力求完美的方式。

服饰与画作并置

早上10点半,在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物館的售票处,当日“弗里达·卡罗:装扮自我”(Frida Kahlo:Making Her Self Up)特展的入场券已售罄。工作人员无奈地向我摆手示意时说:“展览持续到11月4日,你还有的是机会。”估计她用同样的话送走了每一位失望而归的人。与以往不同,“装扮自我”并不是聚焦在弗里达的艺术上,而是通过200多件弗里达的私人物品,探讨了她的风格,拼凑了她的一生。

1954年弗里达去世,丈夫迭戈·里韦拉(Diego Rivera)将她的所有私人物品锁在了她生前的浴室和更衣室里。直到2004年,在故居“蓝房子”(La Casa Azul)中尘封了50年的弗里达私物终于被博物馆分类整理,其中不仅包括成百上千的文件、照片和艺术品,还有衣物、珠宝、化妆品和她定制的假肢等。伦敦的大展,是弗里达的私物第一次离开墨西哥,也是其服饰与画作首次在博物馆中并置,联合策展人塞西·亨斯特罗萨(Circe Henestrosa)认为,“时尚与艺术是弗里达不可或缺的一部分”。

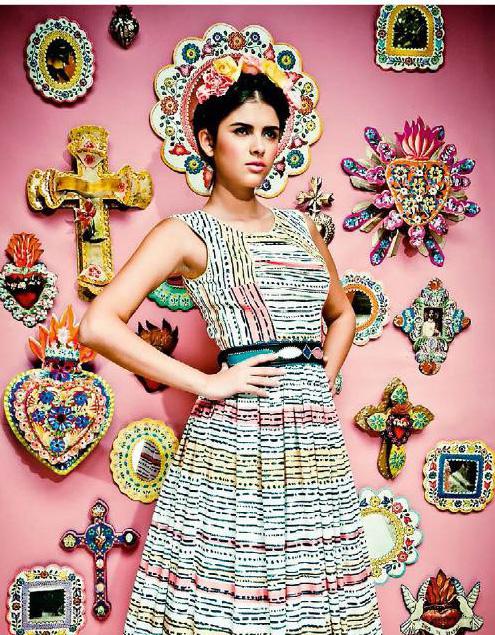

在一张早期的家族相片中,弗里达身穿三件套西装,一手插着裤袋,一手支着手杖。当她的姐妹们一副Flapper形象——梳着波波头、穿着直筒连衣裙——的时候,弗里达已然是一副特立独行的模样。无论是生前的照片,还是其自画像,弗里达浓重的一字连心眉、嘴角淡淡的胡须和彩色墨西哥服饰都让人印象深刻。

展览中呈现了22条Tehuana裙,有人说弗里达选择传统的墨西哥服饰是为了讨好迭戈,但在塞西·亨斯特罗萨看来,弗里达的选择并不随意。

Tehuana裙来自墨西哥西南部瓦哈卡州的特万特佩克地峡(Tehuantepec Isthmus),那是一个母系氏族社会,传统服饰成了彰显权力和独立性的标志。除此之外,弗里达还经常戴着Rebozo围巾,要么裹在肩膀上,要么编进辫子里。她没有理由不爱这种围巾,毕竟,墨西哥女性革命者们曾用它来包裹枪支,躲避政府检查站的耳目,进而帮助推翻了35年的独裁统治。弗里达一直不避讳自己的政治信仰,甚至声称过自己出生于1910年,也就是墨西哥革命开始的那一年。

在画作《两个弗里达》中,右边的她穿着墨西哥长裙,左边则穿着维多利亚礼服,她用象征和隐喻描述了一段情感纠葛中的心境。这幅画作也恰到好处地展现了弗里达的衣橱组成,其中不乏西方时装。虽然塞西·亨斯特罗萨认为弗里达通过服饰构建了自己的文化认同,但从更“实际”的角度来说,Tehuana长裙正好可以遮住她不对称的下半身,而宽松的Huipil衬衫可以掩盖她为了支撑受损的脊柱而被迫穿着的医用束胸。

弗里达曾在日记中描述儿时如何穿三四双袜子,来尽量让因小儿麻痹症而收缩的右腿看起来跟左腿一样长。18岁时她又遭遇了一场几乎致命的事故,在床上躺了十几个月,用石膏绷带、束腹和人工部件固定身体慢慢等待恢复。那段时间,在父亲的引导下,憧憬学医的她转而将精力投向绘画。经过特别改装的画架和镜子被固定在弗里达的四柱床上,她一边研究众多文艺复兴时期的肖像画,一边审视自身。难怪她曾说:“我画自己是因为我总是独处,也因为自己是我最了解的主题。”

展览中一面墙的矫形外科器具几乎重现了弗里达“蓝房子”的浴室。只不过展览中采用的是花砖墙装饰金属线条,这不禁让人联想到那根在公车事故中刺穿她身体的钢扶手。事故之后,弗里达进行了22次手术,主要集中在她的脊柱和右腿区域。此后,她必须穿一系列的石膏或皮革紧身衣来帮助维持身体平衡,医用束胸也成了她的立体花布。展览中一件固定躯干的石膏紧身胸衣被弗里达“装点”了一番:腹部蜷缩的胎儿的上方悬挂着镰刀与铁锤。

在弗里达的衣橱中,只有两件金丝绒材质的正式礼服,其余的大部分行头都由棉和丝绸制成,因为她的身体无法支撑其他有重量的面料。一双黑色的鞋子特意开了个口,好让她的右脚能透气,可她的脚还是溃烂了。最终弗里达仍不得不截去右腿膝盖以下的部分。她花了三个月的时间才能用义肢行走,那支套上了红色皮革长靴的假肢,成了她个人风格的重要象征。如果看不到上半部分,它像极了一双有中国刺绣图案的厚底鞋。比起1998年亚历山大·麦昆为残奥会短跑冠军艾米·穆林斯(Aimee Mullins)设计的木刻假肢,弗里达的想法早了45年。

弗里达的时尚效应

1937年10月的美国版《Vogue》上,一张横贯两版的图片展示了弗里达标志性的服装、发型、首饰和妆容,以及她的万种风情。她像挥舞旗帜一般,抬起披着Rebozo围巾的右手。这篇由首席编辑托尼·福利赛撰写的《墨西哥的仙女》开启了弗里达和时尚界的关联。

随着名气越来越大,弗里达的形象随着报纸遍及世界各个角落,从洛克菲勒的晚宴,到巴黎的庆祝活动。每当她的照片或名字成为头版时,都是一次对墨西哥风格的普及。1939年,意大利设计师艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)以“里韦拉夫人的衣服”(La Robe de Madame Rivera)为基础,将她的Tehuana服装列入了高级定制的版图。

作家苏珊娜(Susana Martinez Vidal)曾写道:“人们被一个不属于第一世界国家的女人所吸引,她不是演员、歌手或者舞者,却成了20世纪最具标志性的女性之一,知名度仅次于玛丽莲·梦露、杰奎琳·肯尼迪和玛丽亚·卡拉斯。”如今,在Google Arts & Culture中可以搜寻到来自7个不同国家的33个博物馆的800件物品与“弗里达”相关联。时尚界也会定期研究她的着装打扮来调整流行色板,设计师不约而同地以她的名字和其当代风格来命名和创作新系列。

展览最后的部分讲述的正是弗里达的时尚效应。里卡多·提西(Riccardo Tisci)在設计2010年纪梵希高定系列时,仿佛深受画作《人不可貌相》(Las Apariencias Enga?an)的影响。画中的弗里达全身赤裸,只穿着紧身束衣,笼罩在墨西哥服饰的轮廓中。提西恰如其分地重现了这种透视的效果,并用刺绣突出了脊椎和肋骨的线条。弗里达这种层层叠叠,明亮的图案和宽松的剪裁风格还激发了很多设计师,比如1998年让·保罗-高缇耶(Jean Paul Gaultier)的束身衣、川久保玲为Comme des Gar?ons设计的服装,以及威尔士艺术家戴利斯的作品。

与此同时,弗里达的形象也被符号化和商业化了,印着她形象的手提包、钥匙链甚至是芭比娃娃和动画人物令人应接不暇,出现在流行文化的方方面面。“以弗里达为灵感并不是将她的脸印在T恤上。”英国设计师罗兰·穆雷(Roland Mouret)对《卫报》说。他在2018年春夏系列里表达的是弗里达背离传统的艺术中对女性美的描绘,“相反地,她选择叙述每个女人都要面对的最原始和最真实的经历。所以向弗里达致敬的是关于她作为女性的态度——从不接受挫败的方式”。

策展人亨斯特罗萨也注意到这样一个细节:弗里达喜欢在家接待客人,但她从不穿着睡衣下楼,并且越痛苦或心情越糟糕,对自己的装扮就越隆重。她精心挑选每一件饰品和材质,还常常将传统服饰进行“现代化改造”,比如将欧洲传来的银质耳环和用翡翠与玛瑙做的本土项链搭配。即便不舒服,甚至不能起床,她也仍然要装扮得像娃娃一样,从头到脚都一丝不苟。

另一位策展人克莱尔·威尔考克斯(Claire Wilcox)则发现弗里达极度喜爱口红,她经常亲吻信件和相片,从而留下鲜红的印记。在她遗留的彩妆中,包括一支被频繁使用、已然污迹斑斑的“Everything's Rosy”色号的露华浓口红,以及几乎空瓶的配套指甲油。她在日记中对红色的联想是:“鲜血?谁知道呢?”她在自画像中总是把自己的嘴唇和脸颊都涂上热情奔放的颜色,以至于旁观者看弗里达时注意力总是集中于她的脸和上身,而忽略掉她用长裙盖着残缺的身体。

“弗里达不会让外界因素阻止她享受作为女人的生活,也不会让支离破碎的身体阻止她在影像中被描绘成美人的权利。”穆雷补充道,“这引起了我的共鸣,因为我喜欢打扮并懂得欣赏自己的女人。”