文化水平对心力衰竭合并焦虑病人治疗效果的影响

心力衰竭(心衰)是各种心脏疾病发展的终末阶段,因其病程长、预后差、病人的生活质量下降等因素使病人的心理负担加重,常伴发焦虑和(或)抑郁[1-2]。研究显示中国心衰病人抑郁和(或)焦虑的发病率约为40.1%[3]。心衰伴发抑郁和(或)焦虑可影响病人的预后,是心衰病人死亡的重要预后因素[4]。焦虑和(或)抑郁的发生与病人的病程、心功能状态、性别、文化程度等因素相关[5-6]。有研究显示,文化程度是心衰病人发生抑郁和(或)焦虑的独立危险因素,但目前暂无相关研究报道病人文化程度对治疗的效果有无影响。

1 资料与方法

1.1 研究资料 选择2015~2017年在我院治疗的心衰病人,采用Zung氏焦虑自评量表(SAS)评定病人的情绪状态[7],对于评分>50分的病人再由精神科专科医师对焦虑进行诊断,并按纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级评定为Ⅲ~Ⅳ级[8],最终筛选出65例心衰合并焦虑的病人。按病人的文化水平分成2组,具有初中及以下文化程度的病人纳入A组,共31例,其中男15例,女16例,平均(73.5±9.3)岁;具有高中及以上文化程度的病人纳入B组,共34例,其中男16例,女18例,平均(72.4±9.4)岁。

1.2 方法 2组病人均按心衰治疗指南给予正规抗心衰药物治疗,在此基础上加用综合性情感干预联合抗焦虑药物治疗。抗焦虑药物使用黛力新,每次1片,2次/d。由专业医护人员对病人进行心理干预,心理干预时间每次>30 min,2次/周,其中心理干预包括向病人介绍疾病的有关知识,加强对疾病的了解程度,缓解不良心理情绪,帮助病人树立治疗的信心等[9]。观察并分析治疗1周和2周后2组病人不适症状的缓解程度、NYHA分级、脑利钠肽(BNP)水平。

1.3 入选标准 (1)符合Framingham心力衰竭诊断标准[8];(2)NYHA心功能分级为Ⅲ~Ⅳ级;(3)心衰症状出现时间为1~2年;(4)经专科医师诊断确诊为合并有焦虑的病人;(5)年龄≥60岁。

1.4 排除标准 (1)年龄<60岁;(2)有精神病的家族史及个人史;(3)严重自杀倾向、智力障碍、人格障碍、脑损伤或脑部疾病、听力及言语交流障碍者;(4)NYHA心功能分级为Ⅰ~Ⅱ级;(4)心衰症状出现时间<1年;(5)其他原因不能完成焦虑量表调查的病人;(6)有除心脏病以外其他严重躯体疾病的病人。

1.5 评估标准 (1)明显好转:临床不适症状消失,无液体潴留体征;(2)好转:临床症状及液体潴留体征部分好转;(3)无效:临床不适症状及液体潴留体征无明显好转。

2 结果

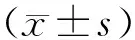

2.1 2组病人的基本情况 治疗前2组病人在性别、年龄、NYHA分级、BNP水平及SAS评分等方面差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组病人的基本情况比较

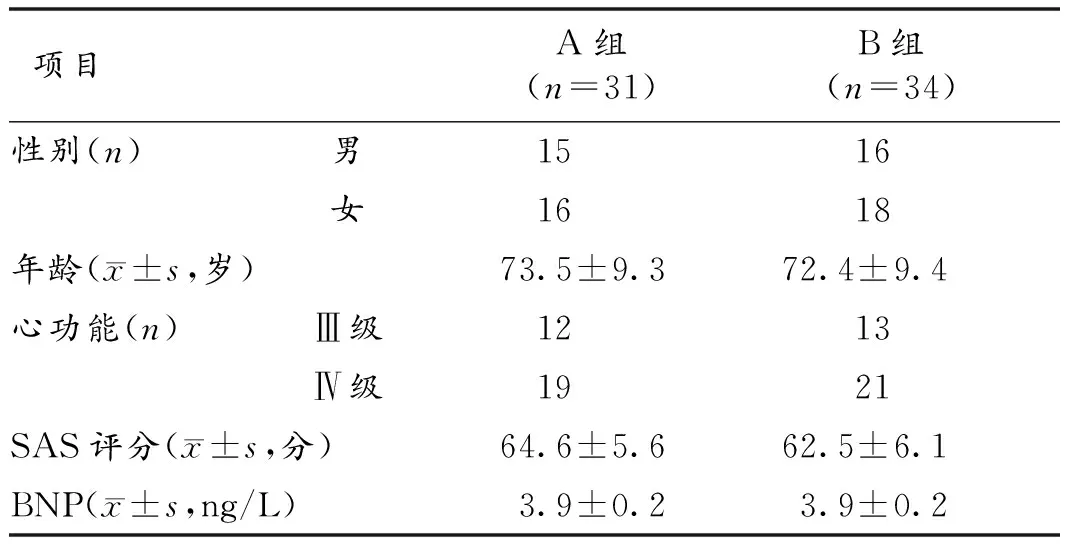

2.2 2组病人治疗1周后疗效比较 治疗1周后,2组病人的病情较前改善,且A组病人的心功能、BNP水平及临床不适症状的改善程度明显优于B组,2组间差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

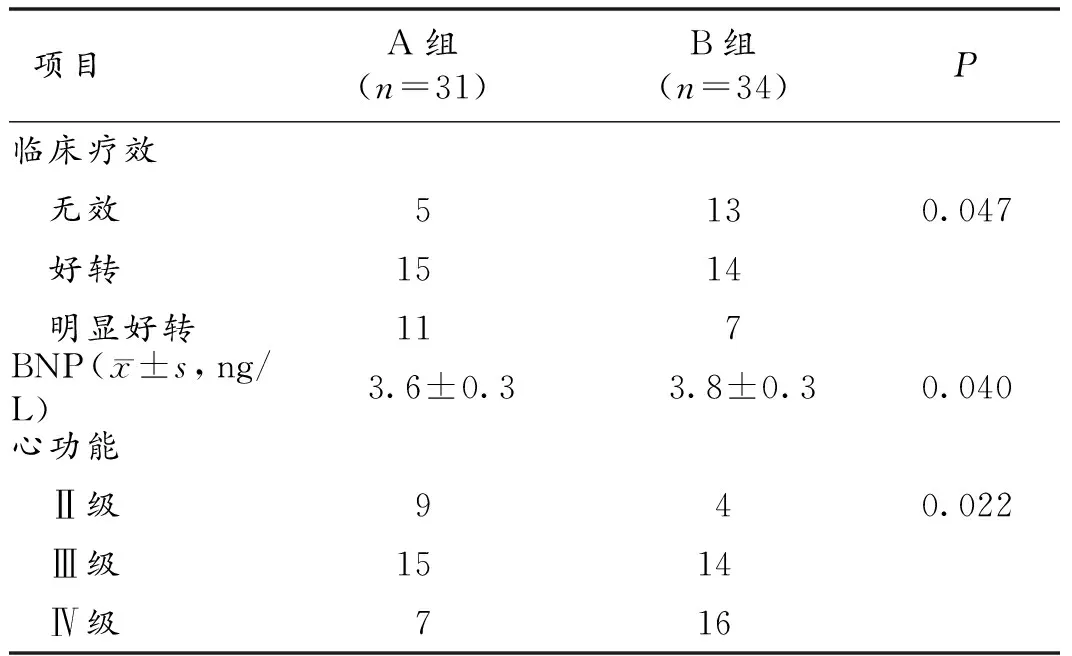

2.3 2组病人治疗2周后疗效比较 治疗2周后,2组病人的病情均明显好转,2组间在心功能、BNP水平及临床不适症状的改善程度差异无统计学意义。见表3。

表2 2组病人治疗1周后疗效比较(n)

表3 2组病人治疗2周后疗效比较(n)

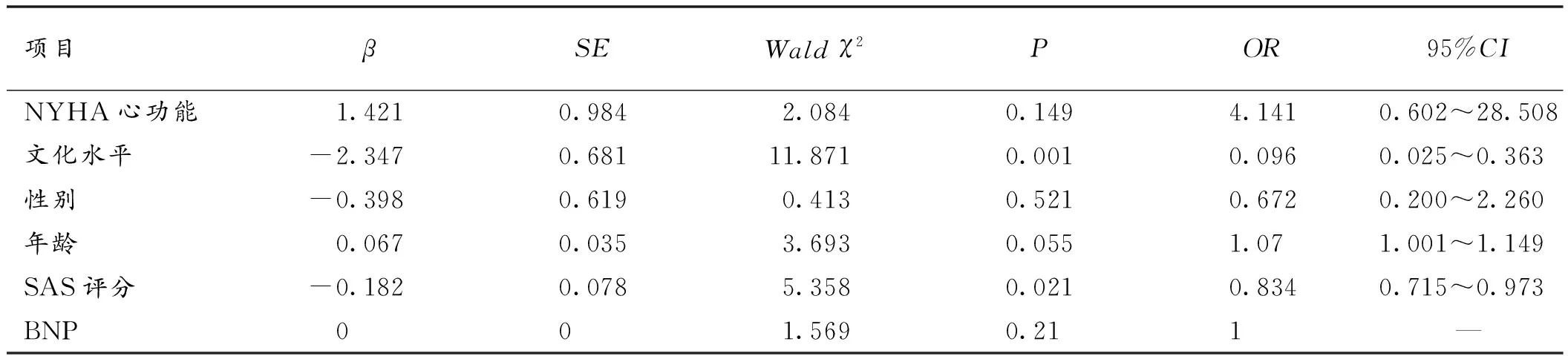

2.4 影响病人疗效的多因素分析 在治疗1周时,以病情是否好转为因变量进行多因素分析。Logistic回归分析显示,病人的文化水平及SAS评分对疗效有影响(P<0.05),性别、年龄、NYHA心功能分级及BNP水平对疗效影响差异无统计学意义(P>0.05)。见表4所示。

表4 影响病人疗效的多因素分析

3 讨论

心衰伴发焦虑的发病率较高,其常见原因有:(1)心衰导致心排出量下降,引起脑组织缺血缺氧,从而出现脑功能衰弱等精神障碍;(2)多数病人尤其是老年人,由于多次住院、长期服药、对疾病发展及预后的未知,易产生无助、恐惧感,最初的心理应对失败后,便很快出现焦虑、抑郁情绪[10]。同时,焦虑可影响心衰病人的预后,是心衰病人死亡的重要预后因素[11-12]。因此在对心衰的治疗上除了正规的抗心衰药物治疗外,还必须给予抗焦虑治疗[13-14]。本研究采用综合治疗方案进行治疗,2组病人均取得了良好的疗效,但病程却有明显差别。治疗前2组病人在性别、年龄、NYHA心功能分级、BNP水平及SAS评分等方面差异无统计学意义,治疗方案也无差别。在治疗1周后,文化水平偏低组有11例明显好转,5例效果不明显;而文化水平偏高组则只有7例明显好转,13例无效。在NYHA心功能及BNP水平方面文化水平偏低组的改善程度也明显优于文化水平偏高组。多种因素分析发现,文化水平及SAS评分的高低对疗效有影响。考虑由于文化水平的不同导致病人在治疗过程中焦虑状态的变化不同步,文化水平偏低组的SAS评分下降偏快,所以其疗效的差异考虑来源于2组病人文化水平的高低。继续观察2周后2组病人均显示出了良好的治疗效果,但2组在NYHA心功能、BNP水平及临床症状的改善程度之间的差别无统计学意义。从本研究结果可以看出,在联合应用药物及综合情感干预治疗心衰合并焦虑病人的过程中,文化水平偏低的病人对治疗更敏感,疗程更短。可能的原因考虑为:(1)文化程度较低的病人对疾病认识能力较差,容易产生恐惧、悲观、绝望等消极心理,其焦虑的发生率高于文化程度高的病人。但文化水平较低的病人往往对医护人员的信任度更高,更容易被说服教育,针对性的心理治疗即可提高病人对疾病的认识,消除由于认识不足而产生不利影响,焦虑症状相对更容易被缓解,有利于心功能的改善。(2)文化水平较高的病人往往通过多种渠道获取与自身疾病相关的信息,并且喜欢将一些临床表现及预后与自身相匹配,由于缺乏对疾病专业的、系统的分析能力,往往会对疾病的预后作出错误的判断,担心自己会向更坏的方向发展,而且这种焦虑状态一旦形成,一般不容易被说服教育,需要医护人员付出更多的努力、花更长的时间进行心理治疗。

综上所述,心衰合并焦虑病人的文化水平在短期内对治疗效果有影响。文化水平低的病人对医护人员的信任度更高,更容易被说服教育,对治疗的依从性更高,焦虑症状相对更容易被缓解,有利于心功能的改善,疗程更短。文化水平较高的病人焦虑状态一旦形成,一般不容易被说服教育,需要医护人员付出更多的努力、花更长的时间进行心理治疗。在临床工作中对于心衰合并焦虑的病人应该根据其文化水平的高低给予针对性的治疗。