谈谈使用图像类音乐文物资料应注意的几个问题

—— 以唐代乐俑为例

王国维先生指出:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法惟在今日始得为之。”[1]二重证据法由此逐渐成为史学界治学方法之主流。而被岸边成雄誉为“东方研究比较音乐学之第一人”的王光祈先生在他的《中国音乐史》(1934年)一书中指出:“研究古代历史,当以‘实物’为重,‘典籍’次之,‘推论’又次之。”[2]可见王光祈先生不仅重视考古材料,更是将其置于古代音乐史研究的首位。时至今日,音乐考古资料已经成为中国音乐史、民族音乐学、音乐文化史等学科学术研究之必备,并取得了许多令人瞩目的成果。但是,有些学者或研究生在使用音乐考古资料时出现了一些问题,使其研究成果的质量受到或多或少的影响,甚至造成较大的失误。本文仅以唐代乐俑为例,谈谈图像类音乐文物资料的使用问题,试述如下。

一、图像类音乐文物资料不能直接引用,应先对其进行考辨

《中国音乐文物大系》是中国音乐考古学上迄今为止规模最大、收录最齐的一部恢宏巨著,由此诞生了数量众多的学术成果,如王子初先生的《中国音乐考古学》《音乐考古》《中国音乐史教学参考图库》,王子初先生培养的众多硕士和博士的学位论文以及笔者培养的硕士的学位论文等,所用音乐考古材料均主要来源于此。还有其他一些音乐院校学者的学术成果,所用音乐考古材料也大多取自文物大系。《中国音乐文物大系》已经成为学界公认的音乐考古资料宝库。除此之外,很多音乐考古资料是来自发掘简报、发掘报告或有关考古著述。尽管“无错不成书”,但在使用这些文献中的图像类音乐文物资料时,均需要先对其加以考辨,否则就会出现或大或小的问题。试举例如下:

(一)例1:董满墓排箫俑

该俑1977年出土于河北省文安县城关镇麻各庄村以南,墓葬年代为唐·咸亨三年(673年)。据墓志所载,该墓的墓主为藁城县令董满。[3]84-93据《河北文安麻各庄唐墓》一文所载,该墓出土乐俑“2件。形制相同。头结刀形半翻高髻,着交领对襟襦,长裙铺地,跽坐于方形底座上。1件右臂残,双手执排箫于胸前……。另一件双手臂均残,胸前残留有乐器痕迹”[3]91,并附有排箫俑的图片(图1)。《隋唐排箫初探》一文即使用了董满墓排箫俑这一资料,该文称:“乐人均为女性,跪坐于方形底座上。吹排箫俑为褐色陶制,右臂已残,双手执排箫。”[4]17经笔者核实《河北文安麻各庄唐墓》原文,发现《隋唐排箫初探》一文关于董满墓排箫俑存在三个问题:

1.董满墓排箫俑相关背景资料的注释页码不对,该文脚注说是出自《河北文安麻各庄唐墓》的“第36页”[4]17,脚注1,其实是第93页。

2.《隋唐排箫初探》一文说墓主人董满为“唐高宗钱封元年(公元666年)奉诏版授藁城县令”[4]16,其中有一个错别字,《河北文安麻各庄唐墓》原文为“乾封元年”[3]93,而非“钱封元年”。虽然这仅是一个错别字,但却比较重要,需要厘定,以免以讹传讹。

3.最为重要的一个问题是董满墓的这件乐俑所持的乐器是不是排箫,尚值得探讨。《中国音乐文物大系·河北卷》对这件乐俑也有收录,亦认定其为排箫俑(图2)。[5]可见,《河北文安麻各庄唐墓》和《中国音乐文物大系·河北卷》对董满墓出土的这件排箫俑的认识是相同的,再加上《隋唐排箫初探》一文,这三者的意见都是一致的。但是,董满墓乐俑所持的乐器真的是排箫吗?

图1.董满墓排箫俑(载《河北文安麻各庄唐墓》)

图2.董满墓排箫俑(载《中国音乐文物大系·河北卷》)

从目前所见的唐代排箫乐俑所持的排箫来看,其器型主要有两种:一为上沿齐平、下沿参差的单翼片状,此为主流形制,如陕西西安中堡村唐墓骆驼载乐俑中的排箫俑[6]162(图3)、殷仲容夫妇墓排箫俑[7](图4)、甘肃天水北山顶骑马吹排箫俑[8](图5)、湖北武昌钵盂山401号墓排箫俑[9]176(图6)、山西长治北石槽唐墓排箫俑[10](图7)等;二为管长相等或管长接近相等的横长方形,此种较为少见,如故宫博物院藏排箫俑[11]203(图8)等。这些乐俑所持的排箫都有一个共同的特点,那就是排箫的中间均有束带或竹篾等,从而将一根根的箫管束扎并编排在一起。我们现在再看董满墓乐俑的图片(图1、图2),就会清楚地发现乐俑所持的乐器形制为竖长方形,并非如排箫的参差单翼片状或横长方形。最为重要的是,该乐器上面并没有像排箫中间的束带或竹篾等部件。显然,董满墓乐俑所持的乐器并非排箫。那其所持的是什么乐器呢?是不是拍板呢?下面我们就来看些唐代拍板乐俑的实例,如湖北武昌钵盂山401号墓拍板俑[9]176(图9)、陕西插秧村唐墓拍板俑[11]207(图10)、陕西西安中堡村唐墓骆驼载乐俑中的拍板俑[6]162(图3)等。尤其是武昌钵盂山401号墓同出有拍板俑和排箫俑,西安中堡村唐墓骆驼载乐俑也有拍板俑和排箫俑。两相比较,排箫和拍板的区别还是比较明显的。而且,董满墓乐俑所持的乐器和西安中堡村唐墓骆驼载乐俑中拍板俑所持的拍板极为接近,连持握乐器的姿势也基本相同。故,董满墓乐俑所持的乐器应为拍板,并非如上述三部文献所称的排箫。虽然《河北文安麻各庄唐墓》一文附有董满墓乐俑的图片,但《隋唐排箫初探》一文在引用此资料时,并没有对其进行考辨,而是直接使用,以至于造成了不该出现的失误。《中国音乐文物大系·河北卷》的失误也在于此。

图3.陕西西安中堡村唐墓骆驼载乐俑(局部)

图4.殷仲容夫妇墓排箫俑(局部)

图5.甘肃天水北山顶骑马吹排箫俑(局部)

图6.湖北武昌钵盂山401号墓排箫俑

图7.山西长治北石槽唐墓排箫俑

图8.故宫博物院藏排箫俑

图9.湖北武昌钵盂山401号墓拍板俑

图10.陕西插秧村唐墓拍板俑

(二)例2:郑仁泰墓跽坐黄釉奏乐俑

郑仁泰墓为唐太宗李世民昭陵的陪葬墓之一,位于陕西省咸阳市礼泉县,墓主为唐右武卫大将军郑仁泰。该墓出土了大量的奏乐俑,据《郑仁泰墓发掘简报》所述,跽坐彩绘奏乐俑有14件[12]36,骑马奏乐俑有38件[12]37。此外,该墓还出土有跽坐黄釉奏乐俑,但是,《郑仁泰墓发掘简报》对此却只字未提。《唐代奏乐俑研究》一文通过梳理有关文献,在《中国戏曲志·陕西卷》和《咸阳市文物志》两部著作中找到了郑仁泰墓跽坐黄釉奏乐俑的资料。该文通过对《中国戏曲志·陕西卷》一书中关于郑仁泰墓跽坐黄釉乐舞俑的文字和所附图片(图11)的考辨,认为7件乐舞俑中的“2件女俑双臂自然下垂,双手交叉置于双膝之上,并非‘合于胸前’,也没有看出任何‘拍击状’,可以判定这二伎并非奏乐俑。”[13]23既然如此,郑仁泰墓跽坐黄釉乐舞俑应为5件,而非7件了。但是《唐代奏乐俑研究》一文根据《咸阳市文物志》中关于黄釉乐舞俑的描述,又认为郑仁泰墓“黄釉乐舞俑的数量应该是7件。”[13]24二者显然是矛盾的。但该文仅研究唐代的奏乐俑,不包括舞俑,此处的矛盾之处并不影响该文的结论。笔者在《几例唐代奏乐俑考辨》一文中将《郑仁泰墓发掘简报》《咸阳市文物志》和《中国戏曲志·陕西卷》三部文献中的相关文字和图片综合考察后发现,《中国戏曲志·陕西卷》一书中陈述的7件乐舞俑中有2件并非奏乐俑,“其实是《简报》中所言的‘8.女坐俑’……《简报》中也已明确无误地告诉我们,这幅图片上面的黄釉俑是‘8.女坐俑’‘9.女跪坐乐俑’和‘10.女舞俑’三类俑的拼合,绝非都是乐俑和舞俑。”[14]15-16《郑仁泰墓发掘简报》所附图片(图12)上面实际为1件女坐俑,3件跽坐黄釉奏乐俑和2件黄釉乐舞俑。也就是说,郑仁泰墓跽坐黄釉乐舞俑共计5件,并非7件或者10件。[14]15-16由此可见,这组黄釉乐舞俑的资料之混乱和错综复杂。特别是,现在网上有关郑仁泰墓黄釉乐舞俑的文字和图片仍在引用原来错讹的观点,值得学界关注。

图11.《中国戏曲志·陕西卷》所附黄釉乐舞俑

图12.《郑仁泰墓发掘简报》所附黄釉俑

(三)例3:河南安阳第二制药厂1号唐墓奏乐俑[15]46

安阳第二制药厂1号唐墓于1983年5月被发掘,其年代为唐·显庆元年(656年),墓主为越王府执仗廗君。墓中现存乐俑9件,乐器尚存的有4件,《安阳市第二制药厂唐墓发掘简报》称所奏乐器分别为鼓、琵琶、铙和竽[15]46经过仔细查看发掘简报所附的图片,笔者发现,所谓的“击铙俑”(图13)应为击钹俑,“吹竽俑”(图14)应为吹笙俑。中国音乐文物大系·河南卷》也收录了这批乐俑,并附有相关图片(图15)。但是,其数量和出土地均与《安阳市第二制药厂唐墓发掘简报》不符。大系河南卷所言其数量为10件,而非简报所说的9件;出土地为杨偘墓,[16]而非安阳第二制药厂1号唐墓。笔者在《几例唐代奏乐俑考辨》一文中经过考证发现,此为《中国音乐文物大系·河南卷》的张冠李戴之误。[14]19-21

图13.《安阳市第二制药厂唐墓发掘简报》中的击铙俑

图14.《安阳市第二制药厂唐墓发掘简报》中的吹竽俑

图15.《中国音乐文物大系·河南卷》所载杨偘墓乐舞俑(10件)

二、全面把握相关考古资料,掌握相关学科和研究领域的基本概念和理论

在使用图像类音乐文物资料作交叉学科研究时,首先要全面把握其考古资料,如墓葬是否被盗,出土的图像类音乐文物资料是否完整等,这是做进一步研究的前提条件。其次,在探讨问题之前,必须先要掌握相关学科与研究领域的基本概念和理论,避免在研究中出现词不达意、生拉硬套、逻辑错位、削足适履等问题,现举例分析如下:

(一)论文《洛阳唐代乐舞陶俑二论》

该文通过对1976—1991年出土于河南北邙、龙门、偃师、孟津等地唐墓中60余件乐俑的梳理,对其文化内涵做了初步的研究。该文通过对洛阳孟津岑氏墓乐舞俑(图16,左上角5人非为乐俑)的分析认为:“尽管这些伎乐俑手中所持的乐器已不存,但从两手的不同姿态看,有4人屈手握于胸前,似在吹奏乐器;另外2人伸手于前下方,似在弹奏琵琶。其演奏方式应属于‘以琵琶为主’的管弦乐演奏,内容可能是十部乐之首的‘燕乐’。”[17]80对于该文的观点,笔者以为有两点尚可商榷。

1.我们先看看该墓的保存情况。笔者通过查阅该墓的发掘报告,发现孟津岑氏墓墓室“顶已坍塌……有1长方形盗洞从墓室中部穿过,随葬品已被扰动,散见有镇墓兽、天王俑、男女侍俑、伎乐俑等。”[18]1由此可知,该墓被盗严重,出土的10件乐俑仅是被盗后剩余之物,其乐队编制肯定是不完整的。同时,其中的6件奏乐俑所奏乐器均已不存。该文以这些残存的不完整的乐俑资料,来判定其乐队属性,显然是不具备前提条件的,其结论也难以成立。

图16.洛阳孟津岑氏墓乐舞俑

2.我们再看两个基本概念。到底什么是管弦乐?什么是燕乐?管弦乐是属于西方音乐史范畴内的一个概念,于清末才传入我国。《中国大百科全书·音乐舞蹈》指出,管弦乐是“乐队组织形式的一种。由弦乐器、管乐器和打击乐器组成的大型器乐合奏乐队。”[19]239“管弦乐队传入中国时间较铜管乐队为晚。1879年初,在上海成立的第1个管弦乐队‘上海公共乐队’,当时只有30多人。”[19]240以此观之,该文将孟津岑氏唐墓乐舞俑的乐队厘定为“管弦乐”是不妥的。而且对于中国的传统器乐合奏,我们有自己的一套概念,如管乐合奏,打击乐合奏,弦乐合奏,丝竹乐合奏和丝竹锣鼓合奏等,也不需借用西方音乐的概念。再看看《中国音乐词典》对十部乐中的燕乐的解释:“唐九部、十部乐中第一部的‘燕乐’,是狭义的燕乐。武德初的不可考。贞观中以作于贞观十四年(公元640年)的《景云乐》为代表。《旧唐书·音乐志》载:‘张文收采朱雁天马之义制《景云河清歌》,名曰“燕乐”,奏之管弦,为诸乐之首,元会第一奏者是也。’张文收所作‘燕乐四部’,除《景云乐》外,为《庆善乐》《破阵乐》《承天乐》。”[20]据《新唐书·礼乐十一》的记载,十部乐之燕乐乐队所用乐器有“玉磬、方响、搊筝、筑、卧箜篌、大小箜篌、大小琵琶、大小五弦、吹叶、大小笙、大小筚篥、箫、铜钹、长笛、尺八、短笛,皆一;毛员鼓、连鞉鼓、桴鼓、贝,皆二。每器工一人。歌二人……舞者二十人。”[21]由此可知,燕乐的乐队编制为乐器20种33件(套)。既然“每器工一人”,则需乐伎33人;另有演唱者2人,舞者20人。那么整个燕乐乐部的乐人共计55人。孟津岑氏墓乐俑仅余10件(女奏乐俑6件,女舞俑2件,男表演乐俑2件)[18]1-2,与燕乐乐部55人的规模相去甚远,根本就不具备判断其为演奏燕乐的客观条件。更何况,从一个乐队的编制情况不可能判断出其演奏的内容是什么,因为乐队仅是音乐的载体,既可以演奏《阳春白雪》,也可以演奏《下里巴人》。故此,该文认为孟津岑氏墓乐俑“其演奏方式应属于‘以琵琶为主’的管弦乐演奏,内容可能是十部乐之首的‘燕乐’”[17]80的推测,给人以词不达意、生拉硬套之感。

(二)论文《从郑仁泰墓出土的乐舞俑谈唐代音乐和礼仪制度》

关于唐代的卤簿鼓吹,有不少学者从文献学角度做了许多有益的探讨,并取得一些重要的研究成果。还有些学者拟运用图像类音乐文物资料,并与文献史料相结合,对其做了一些初步的探索,例如,《从郑仁泰墓出土的乐舞俑谈唐代音乐和礼仪制度》一文。该文首先对郑仁泰墓出土乐俑的完整性做了探讨。文章指出,第一组乐俑曾被盗墓者扰乱,但第二组和第三组乐俑是“出于未被扰乱的东一龛”[22]42,故这两组乐俑就具备了做进一步研究的前提条件。其次,该文又对墓主的等级和是否享有鼓吹做了探讨,认为郑仁泰“官至‘右武卫大将军、使持节都督凉、甘、肃、伊、瓜、沙等六州诸军事、凉州刺史、上柱国、同安郡开国公’,其勋比二品,武职为正三品,在四品之上,故自当有鼓吹仪仗。又出土墓志铭记:‘……仍令陪葬昭陵,丧事所资,随由官给。鼓吹仪仗送至墓所,五品一人监护。’”[22]44其后,该文将“出于未被扰乱的东一龛”的第二组乐俑纳入到唐代卤簿鼓吹的研究层面。由此可见,该文的学风较严谨。该文认为:“郑仁泰墓出土的第二组较完整的鼓吹仪仗俑中,可辨的有箫二、桃皮觱篥二(比一般觱篥粗短,一手执起吹奏)、横笛一(从手势判断)、节鼓四(鼓已佚,俑左腿上有圆孔可置鼓,右臂平举,两手握拳,中有置杖的小孔)、觱篥或笳一(从手势看),其余二十一俑均残,不可辨。这些乐器与鼓吹乐中大横吹部乐器(角、节鼓、笛、箫、觱篥、笳、桃皮觱篥七种)更为接近。故可推测:第二组鼓吹仪仗俑可能属仪仗出行鼓吹乐中的大横吹。”[22]44-45对于该文的这种推测,笔者认为有两点尚值得商榷。

1.从该文所述可知,“出于未被扰乱的东一龛”的31件乐俑中,保存较为完整的仅有10件,“其余二十一俑均残,不可辨”。在保存较为完整的10件乐俑中,所持乐器尚存的仅有4件,所持乐器为箫和桃皮觱篥,仅占所有乐俑的13%,其他6件乐俑所持乐器均为推测。如此观之,仅仅根据这些绝大部分都不完整的资料来推测“第二组鼓吹仪仗俑可能属仪仗出行鼓吹乐中的大横吹”的观点,是否有些过于大胆呢?

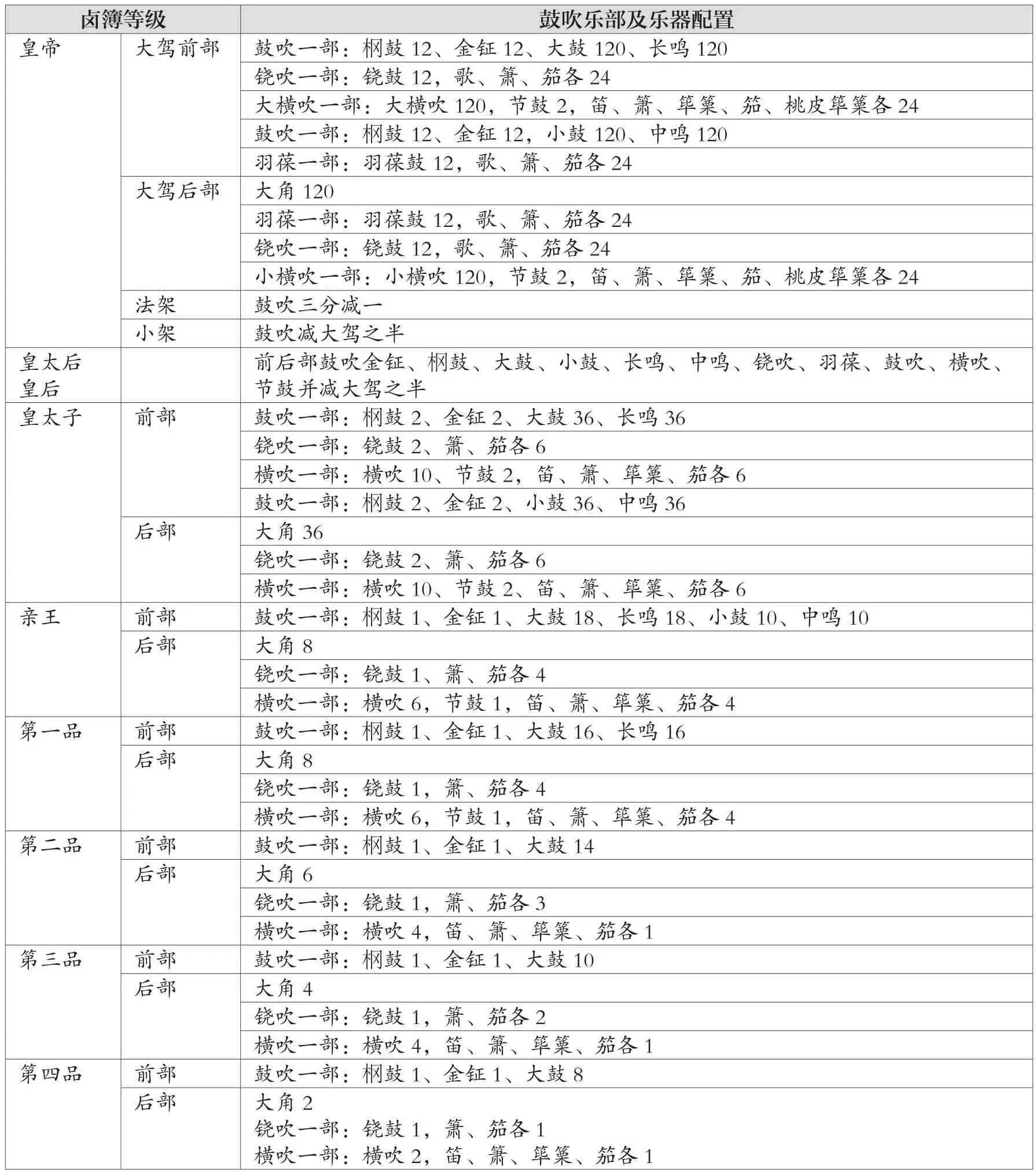

2.《大唐开元礼》《唐六典》《通典》等著作对唐代不同等级的卤簿鼓吹用乐都有较为详细的记载。从中可知,不同等级的官员其卤簿鼓吹乐部的数量和乐器配置是不同的。为了本文做进一步研究的方便以及省却读者阅读原文的麻烦,笔者将《大唐开元礼》一书所载唐代不同等级官员卤簿鼓吹用乐的史料摘录出来,并制成表格如下(表一):

表一.《大唐开元礼》所载唐代不同等级官员卤簿鼓吹用乐表[23]

从《大唐开元礼》所载唐代不同等级卤簿鼓吹用乐表可知,只有皇帝、皇太后和皇后的卤簿鼓吹有大横吹部,自皇太子以下一直到第四品官员,其卤簿鼓吹用乐仅有横吹部,均没有大横吹部。既然如此,该文认为,郑仁泰墓(正三品)“第二组鼓吹仪仗俑可能属仪仗出行鼓吹乐中的大横吹”的推测,则难以成立。另外,笔者查阅《郑仁泰墓发掘简报》可知,第二组乐俑所持乐器“有排箫或筚篥,有的从姿态上看似吹横笛或箫。”[12]37从简报所附的4幅乐俑图片来看,其中有3件乐俑所持乐器尚存,所奏乐器分别为排箫(图17)、筚篥(图18)、横笛(或横吹)(图19),余一件乐器不存,不知《从郑仁泰墓出土的乐舞俑谈唐代音乐和礼仪制度》一文推测的“桃皮觱篥二……节鼓四”[22]44的根据出自何处?从《大唐开元礼》所载唐代不同等级卤簿鼓吹用乐表可知,桃皮筚篥仅在皇帝、皇太后和皇后的卤簿鼓吹的大横吹部中使用,皇太子以下一直到第四品官员的卤簿鼓吹并无资格使用此乐器。故该文推测郑仁泰墓“第二组鼓吹仪仗俑”使用了2件桃皮觱篥的观点是值得商榷的。同时,皇帝卤簿大驾鼓吹中的大横吹部和小横吹部各自仅配置节鼓2件。该文推测郑仁泰墓“第二组鼓吹仪仗俑”使用了4件节鼓的观点,显然已经超出了皇帝卤簿大驾鼓吹的用乐,可疑之处也是显而易见的。当然,有的学者也会反问,郑仁泰墓的礼制会不会僭越呢?我的意见很明确,肯定不会。因为郑仁泰墓为唐太宗李世民昭陵的陪葬墓之一,其卤簿鼓吹怎么会僭越到使用桃皮筚篥、节鼓(4件)的高度呢?该文之所以出现这些问题,是因为其引用的史料均出自《新唐书·仪卫志》。“《新唐书》卷二三上《仪卫志》中记述了大驾、法架、小架卤簿的仪仗队列,及卤簿中的鼓吹队列……然其他等级的卤簿鼓吹具体的用乐情况并未详述。”[24]174笔者经过查阅《新唐书·仪卫志》,核定该书对于皇太子至第四品官员的卤簿鼓吹确实没有详细记载,可见该文对唐代卤簿鼓吹的文献史料掌握尚不够全面,以致出现逻辑错位、削足适履的问题。

图17.郑仁泰墓吹排箫俑(载《中国音乐文物大系·北京卷》)(局部)

图18.郑仁泰墓吹筚篥俑(载《中国音乐文物大系·陕西卷》)(局部)

图19.郑仁泰墓吹笛俑 《中国音乐文物大系·陕西卷》载

其实,出现以上一些问题的绝不仅仅是本文所列的这几篇文章,这只是我在做一些研究时的偶尔发现。此外,还有一个是我忍不住还是要说的问题,那就是本文在撰写过程中,本来想借鉴一些音乐文献学的相关研究成果,但是发现里面的史料错误较多,如有的文章当中仅是《大唐开元礼》所载唐代不同等级官员卤簿鼓吹用乐的史料,就有10多处错误,着实令人难以忍受。“《新唐书》卷二三上《仪卫志》中记述了大驾、法架、小架卤簿的仪仗队列,及卤簿中的鼓吹队列……然其他等级的卤簿鼓吹具体的用乐情况并未详述。”[24]174但是有的文章竟然说在《新唐书》中找到了唐代不同等级卤簿鼓吹用乐的详细史料,认为“《新唐书》中对鼓吹乐在卤簿仪仗中的乐器使用情况记载得十分详细”[4]46,并制成表[4]46-47,表4-1,这就令人十分不解。虽说“无错不成书”,但是错误太多就是问题了。“文章千古事,得失寸心知。”“宁慢爬,勿稍歇。”音乐考古学家李纯一先生的治学理念我们应时刻谨记,愿与诸君共勉。

——《西泠印社社藏名家大系·李叔同卷:印藏》评介

———史敦宇艺术作品欣赏