助听新技术

——原声处理的作用及临床意义

田岚 陈红 田泽南

听力障碍者损失的不仅是对声音强度的敏感性或/和频率解析的能力,更重要的是其认知能力受到严重影响[1],易被社会隔离[2]。通过配戴助听器,不仅有助于听力障碍者与他人正常沟通、融入社会,还能影响其认知水平。

随着听力技术的不断发展,助听器对复杂声学环境中的噪声处理能力越来越强,但助听器配戴者的自听声异常增强的问题,仍未得到最优质的解决方案。一项针对听力障碍者配戴助听器后听自己说话声音的感觉调查,其结果显示患者对听自己说话的声音不满意率达59%[3]。患者可因感觉听自己说话的声音特别大(即自声异常增强),影响言语沟通质量,甚至会因此放弃配戴助听器。

1 自声异常增强的原因剖析

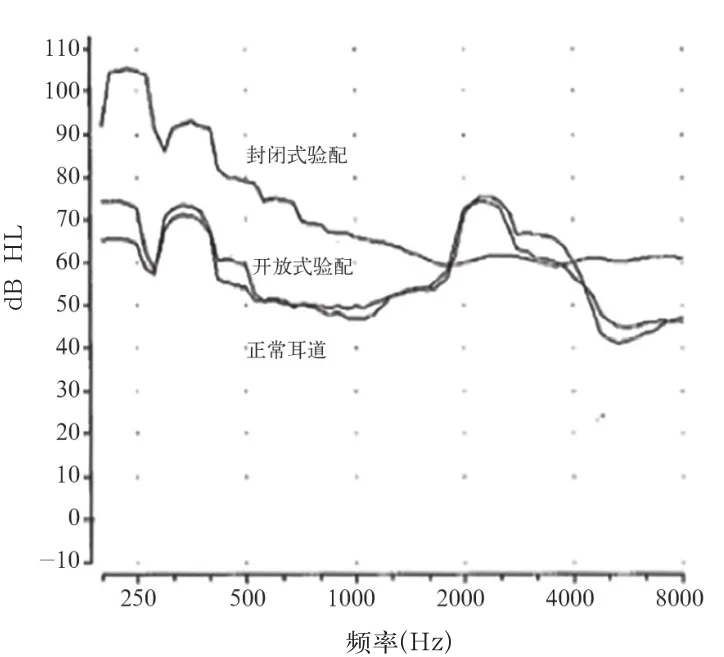

1.1 堵耳效应

由于人耳及邻近组织的解剖特点,在说话或咀嚼时发出的声音,会直接振动上、下颌骨,引起外耳道软骨壁振动,由此产生能量并进入外耳道。在耳道正常开放时,这些能量会被泄露出去;当外耳道配戴助听器或耳模时,因耳道开放端受阻而形成封闭的管腔(见图1),此时能量无法外泄,耳道内的空气相互碰撞后,部分能量会挤压鼓膜,使低频的声音产生共振,强度提高,这种耳道被堵塞后感觉自己发出的声音增强的现象被称为“堵耳效应”。

图1 助听器或耳模把耳道变成两端都封闭的管腔

堵耳效应不仅能被主观地感知,也能被客观地测量。使用真耳分析仪将探管麦克风插入受试者耳道,在耳道中戴上助听器或耳模,并使助听器处于关闭状态。令受试者发/ee/音的同时,给予65 dB SPL的扫频音刺激声,并在受试者的耳道内记录共振峰曲线的变化。通过测量和比较正常耳道共振曲线、助听器处于关闭状态时开放式验配与封闭式验配的耳道共振曲线(见图2),可见三条共振曲线均在200~500 Hz处记录到一个波峰,封闭耳道的波峰比开放耳道高20 dB左右,且高频处的外耳道共振峰消失。这就是为什么助听器配戴者自己讲话的声音听起来响,不自然的原因。

图2 3种状态下的耳道共振曲线

1.2 助听器的放大作用

部分配戴者在助听器关闭且耳道封闭时,未出现明显堵耳感;但在助听器开机状态下开口讲话时,感觉自己发出的声音不正常。这是因为助听器不仅会放大别人的讲话声,也会放大配戴者自己的语音。由于助听器的麦克风离配戴者的口腔更近,即使用相同声压的声音讲话,助听器配戴者听到自己说话声音比他人说话声更大,有一种扩音的感觉。

2 自声异常增强的传统解决方案

2.1 降低助听器的低频增益或/和整体增益

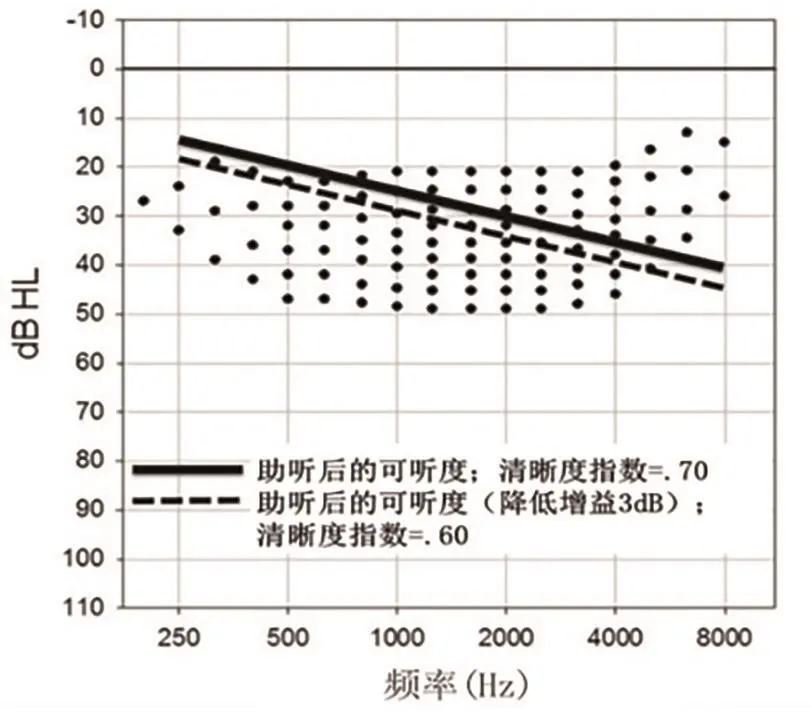

临床上,针对堵耳效应还是助听器放大引起的自声异常增强,最常用的解决方案就是降低助听器的低频增益或/和整体增益,以减少自声的放大作用。但容易导致助听器对他人语音放大不足,语音的可听度下降,进而听不清楚的问题。

在临床听力学实践中,可采用最简单的工具——Killion和Mueller设计的数点听力图[4,5]查看配戴者的助听听阈水平,以衡量助听器的放大补偿是否充足,言语清晰度是否良好。该听力图把言语频谱强度分布图用100个点描绘出来。如果配戴者的助听听阈连线之下有70个分布点,则其清晰度指数为70%。如图3所示,当增益被降低3~4 dB时,就会导致10个点的损失,即言语清晰度降低10%。作为听力学专业人员应尽可能地使助听器的增益达到听力损失的补偿目标,以保证较高的言语清晰度,而不应过度降低助听器增益以帮助配戴者接受自己的声音。

2.2 开放耳验配

耳道开放后可有效改善由耳道封闭引起的不适,但易产生啸叫,影响使用者聆听言语声的清晰度并产生厌烦感。而避免声反馈路径形成的最有效方法就是堵住耳道,不让耳道内的声音泄露。在助听器验配中,某些听力损失者在堵耳及啸叫问题上则很难达到平衡。

图3 Killion和Mueller发明的数点听力图

数字声反馈技术使助听器消除声反馈的能力明显提高,并为开放耳验配创造了有利条件。采用细声管或外置受话器技术,可保证耳道开放,并在减少堵耳效应的同时抑制声反馈的发生。该方法仍存在不足,主要表现在以下方面。

2.2.1 降低了助听器的高信噪比优势 开放耳验配时,同一复杂声源进入耳道,到达鼓膜处的声音会有两种:①未经助听器处理就直接进入耳道的声音;②经过助听器加工处理净化过的声音。直接进入耳道的声音不仅“污染”且会掩蔽经助听器净化处理过的信号声,致使助听器不能完全体现其高信噪比优势。

2.2.2 解决不了助听器放大自声的问题 开放耳验配能让低频能量泄露,但助听器配戴者自己的讲话声依然会像别人讲话的声音一样被放大。对某些助听器佩戴者而言,自己讲话的声音不但没有变好,反而在噪音环境下听声感受更加嘈杂,体会不到现代高端助听器的降噪优势。

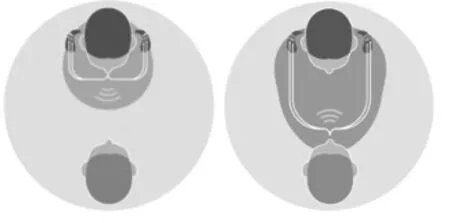

3 原声处理技术

原声处理(own voice process,OVP)是一项全新的声学处理技术。采用OVP技术的助听器可自动区分配戴者自己的语音与他人的语音,并分别做相应的声音处理。当助听器探测到是配戴者自己发出的语音时,其增益不放大或少放大;当助听器探测到是他人在讲话时,助听器则迅速恢复到正常的放大模式,并针对不同的噪音环境,进行语音放大和降噪处理。即助听器对自己的讲话声和他人讲话声采用区分放大处理模式,并在这两种模式间迅速自动切换(见图4)。

图4 原声处理技术(OVP)

3.1 OVP技术的实际应用

首次验配有OVP功能的助听器时,使用者在配戴助听器时持续发音10秒钟,由助听器即时“扫描”语音从使用者的口腔到达双耳麦克风的声学路径并记住这种路径。当别人讲话时,到达双耳助听器麦克风的路径不同于使用者自己发音的路径,助听器会自动比较并鉴别探测到的语音是源自助听器使用者本人还是他人。即使讲话人近距离正对着配戴者说话,也能被区别开来。此外,由于OVP扫描并记录助听器使用者的独特语音传播路径,而非其讲话声的频率特征,即便使用者的声音频率特征由于某种原因如感冒或声带长了息肉等而发生变化,其检测结果仍然有效。

3.2 OVP技术的有效性验证

已有相关研究证实OVP可有效改善助听器使用者对自己讲话声不满意的问题,使其不再受困于传统助听器的局限。德国奥尔登堡大学的一项研究[3]调查了42例双侧感音神经性听力损失患者配戴助听器后对自己说话声的满意度,试验采用助听器厂家的验配公式,比较双耳配戴OVP不同设置下受试者听自己说话声的感觉:①OVP未激活时,48%(20/42)的受试者对自己的说话声不满意,主要表现为自己的声音听起来闷闷的、有金属尾音、有混响的感觉、声音太大或不自然。②OVP激活后,75%(15/20)的受试者感觉自己讲话的声音质量显著提高。另一项研究[3]让32名受试者在实验室中体验助听器分别在OVP未激活和激活时的聆听效果,其中大部分受试者更偏好激活OVP的助听器,只有5例(15%)受试者选择关闭OVP功能。

3.3 OVP技术的优越性

原声处理技术从根本上解决了临床听力学中长期以来困扰助听器佩戴者和验配师的问题。它不仅让助听器配戴者能充分获益于助听器对声音处理的优越性能,还减少了验配师在实际验配过程中的负担,不再对耳道的封闭或开放做过多的思考或试戴。选配具有OVP技术的助听器时,验配师选择适合耳道大小的封闭耳塞即可,无须再纠结于耳塞从封闭到开放的选择,即能提高助听器使用者的自发接受度和满意度。

综上所述,助听器配戴过程中的堵耳效应和自声增强问题,不仅是一种物理现象,同时与个人感受有关。原声处理(OVP)技术通过特殊的数字算法,从根本上克服了传统解决方法的弊端,有效地解决助听器配戴者自听声异常增强的问题,且没有副作用。针对低频听力较好,容易产生自听声异常增强或已有对该问题抱怨的听力损失人士应推荐使用该技术,使他们继续自发主动地使用助听器,从助听器中获益更多,在社交生活中变得更积极、更活跃,保持着以往健听时的生活质量,从而达到脑功能、沟通交流康复的目的。