什么引致了农村居民贫困风险

摘要:对贫困风险成因的分析有助于更具前瞻性地推进精准扶贫。采用CLDS数据测度了表征贫困风险的贫困脆弱性,采用基于R2的夏普里值分解法分析了引致因素及贡献度,并运用Order Probit模型考察了贫困脆弱的转换动因。研究发现,个体具备更高教育水平和社会资本、从事非农工作、迁移,以及家庭获得融资都有助于降低贫困脆弱性,但父辈劣势的代际传递会提升贫困脆弱性;个体在教育、非农就业以及健康方面的差异对贫困脆弱性贡献最大;有9%和24%的个体分别经历过持续性脆弱和暂时性脆弱,健康冲击是导致转换到(或持续陷入)贫困脆弱的重要原因。因此,系统性的扶贫策略需要在当前促进贫困群体的非农就业,并持续通过教育和健康扶贫来阻断贫困陷阱。

关键词:贫困风险;贫困脆弱性;夏普里值分解

文章编号:2095-5960(2018)01-0091-12;中图分类号:F061.3;文献标识码:A

一、问题的提出

消除绝对贫困既是人类社会发展中要克服的难题,又是我国全面建设小康社会的底线目标。到2015年底我国仍有5575万贫困人口,贫困发生率为5.7%①①数据来源:国家统计局《2015年国民经济和社会发展统计公报》。 ,在推进实施精准扶贫方略、消除贫困存量的同时,还应该关注贫困风险,才能更具前瞻性地预防和消除贫困。世界银行于2000年提出贫困脆弱性的概念,它是对家户由于未知的不确定性而遭受未来贫困威胁大小的一种事先测度,使贫困的定义动态化,贫困脆弱性越高则意味着未来陷入贫困的风险概率越大。那么,教育、健康、非农就业、社会交往等关系贫困的重要变量,会对贫困脆弱性产生怎样的影响?上述因素中谁对贫困脆弱性的贡献度较大?贫困脆弱性的动态变迁又由什么引致?明晰该问题,不仅有助于系统性地明晰精准扶贫的政策抓手、制定出更具前瞻性的贫困消除和预防措施,而且有助于防止返贫现象的产生,不断巩固精准扶贫的成效,因而具有重要的研究意义。

早期研究大都以贫困发生率为研究对象,来考察引致绝对贫困的主要因素,既包括宏观层面的经济增长、金融发展、区位条件、产业结构等变量,又包括微观层面的教育、健康、生产资本、家庭背景等因素。无论是宏观层面的探讨还是基于微观样本的分析,都取得了较为丰富的研究结论。近年来的相关实证研究,更关注微观视角下贫困消除问题。相对于贫困发生率,贫困脆弱性则更进一步,它通过概率来预测家户面对的未来各种风险,更深入地、动态地、前瞻性地刻画了贫困。Chaudhuri等(2002)[1]、Zhang和Wan(2006)[2]将贫困脆弱性定义为家庭或个人因为不确定性冲击而陷入贫困或无法摆脱贫困的概率。

基于中国的微观数据,早期的代表性文献来自于Zhang和Wan(2006)[2],其在测度贫困脆弱性的基础上,通过回归研究发现外出务工和教育对农户贫困脆弱性有重要影响。李丽和白雪梅(2010)[3]从CHNS整理出追踪调查样本,研究发现65岁以上组和小学组的贫困脆弱性最高。万广华等(2014)[4]从资产视角考察了贫困脆弱性差异的形成因素,其将资产划分为生产性物质资本、人力资本、金融资本和社会资本,而正是因为它们之间的结构性差异,引致了个体间贫困脆弱性的不同。

上述文献基于农户视角探讨了贫困脆弱性的引致原因,而近年相关研究则进一步从 “事件冲击”和“政策效应”考察了对贫困脆弱性的影响。一是从健康视角考察对贫困脆弱性的冲击。黄潇(2013)[5]基于CHNS数据的研究发现,居民健康水平的恶化会使其面临更高的贫困脆弱性,居民健康水平每下降10%,贫困脆弱性大约会上升6%;不仅如此,方迎风和邹薇(2013)[6]的实证结果指出,健康冲击会导致生产性支出与健康投资下降,加剧了贫困脆弱性;同样基于健康视角,韩静舒和谢邦昌(2016)[7]采用反事实框架,研究发现就医行為会使得家庭经济风险概率值增加0.31。因此,总体上健康恶化(疾病冲击)会导致更高的贫困脆弱性。二是从政策评价视角,考察转移支付、社会保障等政策措施对贫困脆弱性的影响。樊丽明和解垩(2014)[8]采用PSM+DID方法,研究发现,尽管教育程度、家庭规模、就业状态、工作性质及地区变量同时同方向地影响到贫困及脆弱性,但公共转移支付并未表现为显著降低贫困脆弱性;李齐云和席华(2015)[9]采用面板数据双向固定效应模型研究表明,新农保显著地降低了参保家庭的贫困脆弱性。总的来看,教育、健康水平、外出务工、家庭物质资本、社会资本对农户贫困脆弱性的高低有显著影响,但相关公共服务对于降低贫困脆弱性的效应却不一致。

显然,前期文献对贫困脆弱性的相关影响因素进行了深入探讨,既有宏观层面的原因,又有微观层面的特征。更令人感兴趣的是,如果综合考虑宏观因素和微观特征,其又会对贫困脆弱性造成何种影响?在这些引致农户贫困风险的主要因素中,谁的贡献度较大?什么因素引致了个体贫困脆弱性的状态转移?明晰该问题,有助于在一个相对系统的框架下辨析出不同影响因素的重要程度,厘清精准扶贫中亟待解决的“主要矛盾”和“紧迫问题”,而这也正是本文力图回答的重点问题。本文的特色在于,通过CLDS2012和2014的微观调查数据测度出近年来农户的贫困脆弱性,并进一步采用基于R2的夏普里值分解法,考察教育、健康、外出务工、社会交往、资产水平、家庭背景、经济增长等关系贫困的核心变量对贫困脆弱性的影响和贡献度;最后,基于贫困脆弱性构建了贫困风险转移矩阵,并采用Order Probit方法考察贫困风险转移的引致原因。

二、研究方法

(一)贫困脆弱性的测度

贫困脆弱性区别于贫困发生率,前者是将家庭(个体)面临风险冲击所引致的福利变化以概率的形式表现出来,体现出未来陷入贫困的风险;后者则仅仅衡量出陷入贫困的人口比例。可以说,贫困发生率通常是可观察、静态的,强调贫困产生的结果;贫困脆弱性则是不可观察的、动态的,强调贫困产生的预期,更有利于从前瞻性视角制定反贫困对策。有关贫困脆弱性的定义,Kühl(2003)[10]认为,贫困脆弱性是一个家庭因遭受重大冲击而导致其福利水平降低到贫困线以下的可能性。进一步,Chaudhuri等(2002)[1]、Zhang和Wan(2006)[2]将贫困脆弱性定义为家庭或个人因为不确定性冲击而陷入贫困或无法摆脱贫困的概率,后文实证测度也将基于这一定义展开。

贫困线的选取关系到贫困脆弱性计算的准确度。我国官方于2011年公布的贫困线为2300元/年(2011年价格),而本文样本调查时间为2011和2013,对于2013的数据需要采用CPI指数对贫困线进行平滑以确保数据的可比性。国际贫困线往往参照世行标准,一般为1.9美元/天(低标准)和3.1美元/每天(高标准)①①此前,世行的贫困线一般是1美元/天、1.25美元/天、2美元/天。2015年10月5日,世行将国际贫困线标准由1.25美元/天提高到1.9美元/天(低标准),同时也给出了3.1美元/天的贫困线标准(高标准)。 。本文按照世行最新调整的贫困线,并采用世行公布的PPP指数②②世行公布的2011和2013年的PPP指数分别为3.5053和3.5455。 进行了统一折算。

(二)贫困脆弱性的夏普里值分解

在测算出贫困脆弱性的基础上,可进一步采用基于R2的夏普里值分解法(Huettner andSunder)[13]来考察主要变量对贫困脆弱性的贡献程度。该方法由两个步骤构成,首先,需要根据理论来设定有关回归方程。结合既有关于贫困脆弱性的有关文献,回归方程设定如下:

式(9)中,Xi表示影响贫困脆弱性的重要控制变量,主要由如下几个方面构成。首先,个体特征类变量。一是受访者教育水平,用受访者的受教育年限作为其代理指标;在不少文献中(李丽、白雪梅,2010[3];Zhang,2014 [14]),教育缺乏被认为是导致贫困人口发展能力缺乏的根本原因,也是制约贫困人口迁移、获取非农工作及生产技能信息等的重要因素,预计受教育水平越高、贫困脆弱性越低。除教育外,另一表征人力资本的因素就在于健康水平,健康对农村减贫困的作用更为显著(程明望等,2014)[15];因此,预计健康冲击将会导致贫困脆弱性增加。三是职业状况,当前从事非农工作成为农民增收的重要渠道,这里用是否从事非农工作的虚拟变量来表示;有证据表明,农村劳动力外出行为显著地降低了农村贫困程度(岳希明、罗楚亮,2010)[16],预计该变量估计系数为负。四是社会资本,在我国农村社会资本作为一种非市场化的力量,可以通过获取融资和创业信息、促进公共品提供和劳动力流动,进而对贫困消除产生影响;有研究表明,社会资本能显著地减少贫困,社区层面社会资本的作用要大于家庭层面(张爽,2007)[17],但关于社会资本是否能减轻相对贫困则尚未取得一致的认识,随着市场化进程的深入,社会资本反贫困的积极作用有减弱的趋势(周晔馨、叶静怡,2007)[18],因此,社会资本对贫困脆弱性的影响既可能为正又可能为负。五是迁移状况,考虑到搬迁式扶贫以及上述的外出务工是重要的扶贫方式,因而人口流动会降低贫困发生的可能性(方迎风、张芬,2016)[19],預计迁移有可能会减低贫困脆弱性,其估计系数为负。

其次,为家庭特征类变量。一是家庭融资能力,即家庭是否获得生产性融资,既有研究表明,农村金融规模的扩张有利于农户生产性资金获得、进而摆脱贫困(吕勇斌、赵培培,2014)[20]。二是家庭获得的外部转移支付(转移支付占家庭收入的比例),尽管有文献表明公共转移支付对慢性贫困和暂时性贫困的脆弱性没有影响(樊丽明、解垩,2014)[8],但转移支付仍然是贫困户的重要收入来源,在此控制了该变量。三是家庭代际遗传因素,主要由受访者父亲的经济社会状态构成,包括了三个指标:第一,受访者父亲是否在其16岁前离世,通常父亲过早离世对家庭经济状况会造成重大冲击,这在现实中往往成为贫困的重要诱因,预计其估计系数为正;第二,受访者父亲的教育水平和职业状况(在1979年是否从事非农职业),通常教育被认为是打破阶层固化的重要途径,且“子承父业”现象在现实中亦较为普遍,这使得具备优势的父代可通过教育、职业等渠道将这种优势传递给子代,进而阻碍代际收入流动(邸玉娜,2014)[21],对贫困群体则可能造成贫困恶性循环。

最后,为宏观经济背景变量,在此用2000—2010期间农村居民人均纯收入年均增长率表示,用以控制受访者所在地经济状况的影响。农户收入增长更直接地反映出农民在经济增长中的获益(溢出效应),农户收入增长对贫困缩减具有促进作用(沈扬扬,2012)[22],因此预计农户收入增长也有利于降低贫困风险。

在对式(9)进行回归分析的基础上,可进一步进行夏普里值分解,该方法来自于Huettner and Sunder(2012)[13],其通过观察不同解释变量组合下模型R2的变化,以此得到某个自变量对因变量的边际贡献。其基本步骤为:对于自变量Xi,首先计算包含Xi的模型的R2;之后,去掉Xi再计算一次模型的R2,前后两次R2的差异则为由自变量Xi引起的变化,即Xi对因变量的边际贡献率。但值得注意的是,当计算Xi的贡献率时,其余解释变量可以全部选择、也可以部分选择,于是自变量个数越多则计算量会呈现出几何级增长。解决办法是计算Xi的贡献率时,按照全部可能的变量组合进行计算,并以其算术平均值作为Xi的贡献度。另外,基于R2的夏普里值分解结果,只代表在条件回归下各变量对被解释变量差异的贡献度,但回归方程显然只能控制核心的理论因素,因此可通过计算实际值与拟合值的分布差异,来获得残差对被解释变量的贡献度。最后,为提升结果的稳健性,采取了300次自抽样的结果。

三、样本构建

实证分析样本来源于中国劳动力动态调查(CLDS)2012和2014,以此构建出2011、2013连续两年参与调查的追踪样本①①为保证样本的全国代表性,CLDS按照多阶段、多层次、与劳动力规模成比例的方式进行抽样,样本覆盖了中国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),调查对象为样本家庭户中的全部劳动力(年龄15-64岁家庭成员)。2014年为CLDS项目的第一次追踪调查,对2012年(基线调查)访问的村居、家庭及个体进行了追访,两个调查年度所涉及的省份保持一致。由于剔除了缺失值,最终样本涵盖了27个省份。 。构建实证样本时,需要对原始数据进行以下处理:(1)由于主要分析的是绝对贫困,而绝对贫困主要集中在农村,因此剔除了城镇样本;(2)剔除了收入、教育、健康等关键变量缺失或取值具有逻辑性错误的样本。通过筛选,最终得到2607个样本。主要变量的定义如表2所示:

四、实证结果分析

(一)贫困脆弱性的测算

根据上述有关贫困脆弱性测度的描述,在利用回归方程估计出对数收入均值和方差的基础上,利用正态分布的密度函数可计算出贫困脆弱性,相关结果如表4和5所示。

在分析各年份的贫困脆弱性状况之前,需要对贫困脆弱性的测算准确度进行研判,这关系到基于贫困脆弱性分析的精确性①①由于需要通过相关加入相关变量,在条件回归下来预测对数收入和方差,以及微观调查数据中控制变量受调查样本所限等原因,难免出现估计误差,也很难出现完全判真和零判伪的情况。所以,产生一定程度误判是难以避免的,因而也就需要通过判真率和判伪率指标来判断贫困脆弱性的预测精度,以保证数据的有效性。 。从表4中的判真率看,2011和2013年样本中,分别有大体70%和80%的贫困个体可以被有效识别;从判伪率看,基本上控制在10%左右。因此,总体上贫困脆弱性计算结果与实际贫困发生基本一致,这说明所得到的贫困脆弱性是识别有效的,与“收入水平越高则贫困风险越低”的逻辑判断相一致。

从表4还可以看到,如果按照世行设定的高贫困线标准(3.1美元/天),那么我国贫困发生率仍还处于较高水平(13.73%和16.64%)。即使按照2300元/年的标准,样本的贫困发生率分别为9.81%和7.55%,与官方公布的12.7%(2011年)和8.5%(2013年)基本一致②②造成样本贫困发生率与官方公布数据差异的原因在于:样本数据来源于抽样调查,而官方数据来源于各监测点直报,显然在覆盖范围及抽样设计方面,样本范围没有官方统计广,但二者差异并不明显。 ,说明样本具有明显的代表性。

根据表5,不难看到,贫困脆弱性的平均值和中位数都低于0.5,说明多数样本都未暴露于较高的贫困风险。其次,从贫困脆弱性的分布来看,不同年份不同贫困线下,样本个体的贫困脆弱性差异都比较大,90百分位与10百分位的贫困脆弱性数值之比,最高可达2.15倍,最低也有1.54倍,说明个体间面临的贫困风险冲击差别明显。那么,引致个体贫困脆弱性差异的原因是什么呢?接下来,将采用基于R2的夏普里值分解法来进行分析。

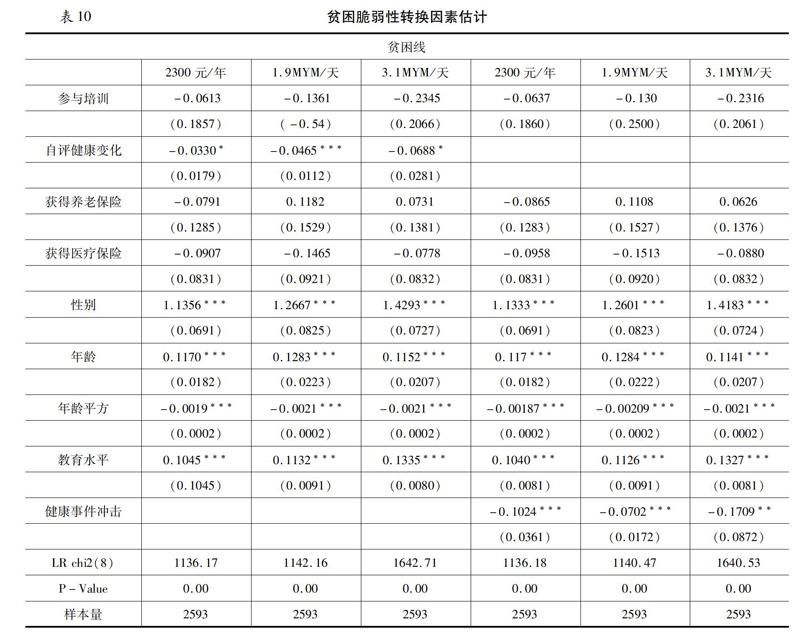

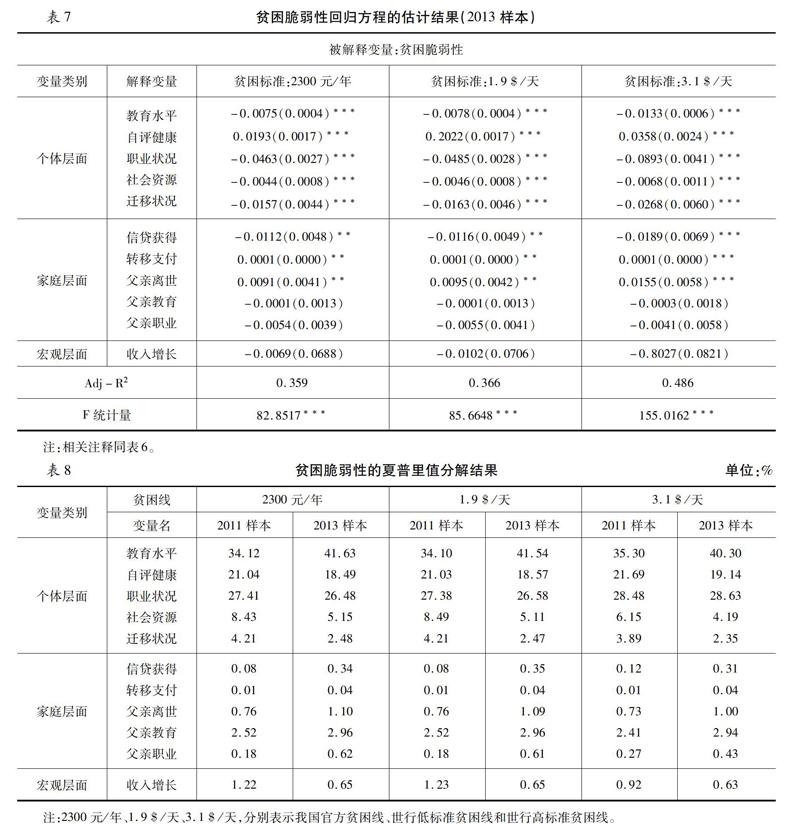

(二)贫困脆弱性引致因素的分解

接下来,以贫困脆弱性为被解释变量,按照式(9)进行回归估计,可获得各控制变量的估计系数;在此基础上,进一步运用Huettner and Sunder(2012)[13]提出的基于R2的夏普里值分解法,得到相关控制变量对贫困脆弱性的贡献程度,结果如表6—8所示。

首先,考察个体层面因素对贫困脆弱性的影响。根据表6和表7,总体上受访者教育水平的估计系数都显著负相關,意味着受教育水平越高、贫困脆弱性越低,与理论预期相符。同样,健康水平的估计系数显著为正,表明健康水平恶化可能引致更高的贫困脆弱性。实际上,全国现有的7000多万贫困农民中,因病致贫、因病返贫的有42%①①数据来源:2015年12月15日,时任国务院扶贫办主任刘永富在国务院新闻发布会上公布的调查结果。 ,说明健康冲击已成为贫困风险的重要来源。其次,职业特征变量显著为负,说明与仅从事农业生产相比,具有非农工作的个体,其陷入贫困的风险概率明显更低。由于非农工作会带来相对农业更多的收入回报,因此在开发式扶贫中,农户的外出务工收入不仅有助于降低贫困发生率(岳希明、罗楚亮,2010)[16],而且增加可以降低因农业收入损失所导致的贫困脆弱性(邰秀军等,2009)[23]。进一步,社会资源变量同样显著地与贫困脆弱性负相关,说明社会资本有利于降低贫困风险。理论上看,社会资本通过非正式保险的机制平滑消费、减轻暂时贫困,通过促进融资和创业、保护产权、促进公共品提供和劳动力流动,有助于消除长期贫困(周晔馨、叶静怡,2014)[18];近年来的实证研究更表明,社会资本积累有利于降低成为贫困户的机率(关爱萍、李静宜,2017)[24]。最后,迁移也使得贫困脆弱性显著降低,意味着迁移通过改善贫困户的生产生活环境,进而达到降低贫困风险的目的,这也体现了促进劳动力流动的重要性。

其次,分析家庭层面因素对贫困脆弱性的影响。一是家庭信贷获得。尽管在2011样本中部分变量的估计系数不显著,但总体上信贷获得与贫困脆弱性负相关;这说明生产性资本的获取有助于降低贫困风险,近年来的经验分析也指出,农村金融规模扩张有利于减缓贫困(吕勇斌、赵培培,2014)[20]。二是家庭转移收入占比的系数较小、估计系数为正,说明家庭收入中转移支付占比的提升在一定程度上带来了更高的贫困风险,意味着主要依靠转移性收入的家庭本身就比较脆弱。三是代际传递因素。从估计结果看,只有父亲早年离世的影响被证明是有效的,而父代教育传递和职业传递的还缺乏统计上的显著支撑。显然,家庭重大变故是贫困风险加剧的重要诱因,需要在扶贫中加大对于丧失主要劳动力家庭的关注。

最后,考察宏观层面因素对贫困脆弱性的影响。不难发现,农村居民人均收入的增长并不会显著带来贫困脆弱性的降低,可能的原因在于剩余贫困人口面临更大的贫困深度,难以同步获得收入增长的溢出效应。虽然我国农村居民人均纯收入从2000年的2253元增长到2010年的5919元,贫困发生率也从农村贫困发生率为49.8%降低为17.2%②②数据来源:国家扶贫开发领导小组办公室网站:www.cpad.gov.cn。 ,但这种溢出效应对剩余深度贫困人口的影响比较有限。有资料显示,“十二五”期间贫困总量下降了60%,但深度贫困只下降了25%③③数据来源:国务院扶贫办原主任范小建在2016年全国政协十二届四次会议召开记者会上的发言。摘自:人民网,http://lianghui.people.com.cn/2016cppcc/n1/2016/0309/c402984-28184548.html。 ,当前的剩余贫困人口其贫困程度往往更加深化。

在明晰重要控制变量对贫困脆弱性影响的基础上,则可进一步基于上述回归结果,根据式(9)的描述,采用基于R2的夏普里值分解法,以明确不同因素在贫困脆弱性中的差异性作用。相关结果如表8所示。

上述研究结论具有明显的政策含义。当前剩余贫困人口的贫困程度更加深化,需要更为系统性的扶贫措施才能助其脱离贫困。从现实来看,贫困脆弱性与个体人力资本水平、职业状态密切相关,而贫困群体在人力资本和职业等方面的“弱势叠加”,使得其面临着更高的贫困风险。因此,帮助贫困群体获得相关的职业(发展)渠道以摆脱收入来源的匮乏,是当前产业扶贫的重要依据和现实选择。从长远来看,造成个体特征现实差异的深层次原因还在于代际传递,要斩断这种恶性循环的“马太效应”链条,需要系统的扶贫政策进行干预,因此提升贫困群体的公共服务保障(包括基础教育质量的提升、职业培训帮扶、卫生条件及保障水平的改善等)是帮助其建立可持续发展能力的根基。这既是消除贫困的重要之策,又是预防贫困发生、降低贫困风险、防止返贫的核心手段。

最后,就研究进展而言,追踪调查数据的出现将为相关研究提供更为丰富的研究素材,无论是样本选取、指标测度、研究方法设计,还是贫困脆弱性的测度和分解,抑或相关精准扶贫措施的政策效应评估,都可以得到更为丰富且有意义的结论。

参考文献:

[1]Chaudhuri S,Jalan J,Suryahadi A.Assessing Household Vulnerability to Poverty from Cross-Sectional Data:A Methodology and Estimates from Indonesia[J].Discussion Papers,Department of Economics,Columbia University,2002.

[2]Zhang Yuan and Wan Guanghua.An Empirical Analysis of Household Vulnerability in Rural China[J].Journal of the Asia Pacific Economy,2006,11(2):196-212.

[3]李丽,白雪梅.我国城乡居民家庭贫困脆弱性的测度与分解——基于CHNS 微观数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(8):61-73.

[4]万广华,刘飞,章元.资产视角下的贫困脆弱性分解:基于中国农户面板数据的经验分析[J].中国农村经济,2014(4):4-19.

[5]黄潇.健康在多大程度上引致贫困脆弱性——基于CHNS农村数据的经验分析[J].统计与信息论坛,2013(9):54-62.

[6]方迎风,邹薇.能力投资、健康冲击与贫困脆弱性[J].經济学动态,2013(7):36-49.

[7]韩静舒,谢邦昌.中国居民家庭脆弱性及因病致贫效应分析[J].统计与信息论坛,2016(7):36-49.

[8]樊丽明,解垩.公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J].经济研究,2014(8):67-78.

[9]李齐云,席华.新农保对家庭贫困脆弱性的影响——基于中国家庭追踪调查数据的研究[J].上海经济研究,2015(7):45-54.

[10]Jesper J.Kuhl.Disaggregating Household Vulnerability-Analyzing fluctuations in consumption using a simulation approach[D].Institute of Economics,University of Copenhagen,Denmark,2003.

[11]万广华,章元,史清华.如何更准确地预测贫困脆弱性:基于中国农户面板数据的比较研究[J].农业技术经济,2011(9):13-23.

[12]Amemiya T.The maximum likelihood estimator and the non-linear three stage least squares estimator in the general nonlinear simultaneous equation model[J].Econometrica,1977,45:995-968.

[13]Huettner F,Sunder M.Axiomatic arguments for decomposing goodness of fit according to Shapley and Owen values[J].Electronic Journal of Statistics,2012,vol(6):1239-1250.

[14]Zhang Huafeng.The poverty trap of education:Education-poverty connections in Western China[J].International Journal of Educational Development,vol(38),2014:47-58.

[15]程明望,Jin Yanhong,盖庆恩,史清华.农村减贫应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014(11):130-144.

[16]岳希明,罗楚亮.农村劳动力外出打工与缓解贫困[J].世界经济,2010(1):84-98.

[17]张爽,陆铭,章元.社会资本的作用随市场化进程减弱还是加强?——来自中国农村贫困的实证研究[J].经济学(季刊),6(2),2007:539-560.

[18]周晔馨,叶静怡.社会资本在减轻农村贫困中的作用:文献述评与研究展望[J].南方经济,2014(7):35-57.

[19]方迎风,张芬.邻里效应作用下的人口流动与中国农村贫困动态[J].中国人口·资源与环境,2016(10):137-163.

[20]吕勇斌,赵培培.我国农村金融发展与反贫困绩效:基于2003—2010年的经验证据[J].农业经济问题,2014(1):54-60.

[21]邸玉娜.代际流动、教育收益与机会平等——基于微观调查数据的研究[J].经济科学,2014(1):65-74.

[22]沈扬扬.收入增长与不平等对农村贫困的影响——基于不同经济活动类型农户的研究[J].南开经济研究,2012(2):132-150.

[23]邰秀军,罗丞,李树茁,李聪.外出务工对贫困脆弱性的影响:来自西部山区农户的证据[J].世界经济文汇,2009(6):67-76.

[24]关爱萍,李静宜.人力资本、社会资本与农户贫困——基于甘肃省贫困村的实证分析[J].教育与经济,2017(1):66-74.

[25]黄斌,高蒙蒙,查晨婷.中国农村地区教育收益与收入差异[J].中国农村经济,2014(11):28-38.

[26]黄潇.如何预防贫困的马太效应——代际收入流动视角[J].经济管理,2014(5):153-161.

Abstract:Analyzing the origin of the poverty helps to reduce poverty predicted. Based on the CLDS data, this paper firstly measures the rural households poverty vulnerability; then answer a question that which economic-social status contributes to the poverty vulnerability most, by the method of Shapley Value Decomposition; and finally analyzes the dynamic reason of status transformation in poverty vulnerability using Order Probit model. Results Show that individual factors such as education, non-agricultural job, social capital and immigration, family background including productive loan all help to decrease the poverty vulnerability; however, the disadvantage from intergenerational transfer leads to higher poverty vulnerability. According to the contributions, the difference among individuals education, non-agricultural job and health explain most part of poverty vulnerability. In addition, 9% and 24% of samples have fell into transient and persistent poverty vulnerability respectively, and healthy problems are viewed as the main reason of translating to higher poverty vulnerability. Consequently, the systematic poverty reduction solutions should not only pay attention to the poors no-agricultural job opportunities right now, but also take some measures including education and health to eliminate the poverty trap in the long time.

Key words:poverty risk; poverty vulnerability; shapley value decomposition

責任编辑:吴锦丹 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌