民生财政支出、人口流动与经济增长

刘欢

摘要:基于2007—2014年的中国省级面板数据,通过建立包含人口流动因素的非线性门槛模型对各地区民生财政支出与经济增长的关系进行了实证考察,研究发现,民生财政支出与经济增长间存在显著的非线性关系。随着民生财政支出水平的提高,其对经济增长的作用呈现先上升后下降的趋势,而人口流动因素则是导致这种结构性变化的重要原因。当地区人口流入规模扩大时,提高民生财政支出水平将带来更大的经济增长效应,但我国仅有少部分地区处于这个区间内,意味着财政资源配置空间失衡。研究结果为进一步推进财政体制改革及建立适应人口跨地区迁移的财政资源配置机制提供了直接的经验证据。

关键词:民生财政支出;经济增长;人口流动;门槛模型

文章编号:2095-5960(2018)01-0013-12;中图分类号:F812.45;文献标识码:A

一、引言

有关财政支出的大量相关研究表明,在中国现行财政分权体制下,地方政府承担了大部分公共投入责任,受财政资源有限性和官员考核机制影响,其支出结构偏向经济生产性项目,消费性公共服务供给出现不足(傅勇,2007[1];付文林,2012[2])①①需要说明的是,本文的公共品供给即指地方政府在环保设施、科教文卫和社会福利等方面的财政支出(傅勇,2008)。 。尽管近年来政府增加了民生领域的财政投入,但财力分配的重点依旧倾向于经济建设,且与欧美等发达国家相比仍存在较大差距。充分合理的民生财政支出是调节经济、促进社会发展的重要杠杆,尤其是在经济发展进入新常态,财政收入增速急剧下滑的困境下(高培勇,2016)[3],更需增加民生财政支出以提高经济增长效率。因此,优化财政支出结构,提高民生财政支出比重,以发挥其对经济生产生活的积极作用成了学者们关注的重要问题。但这些研究的主要局限在于未将人口流动因素纳入分析框架,尤其在中国人口大规模流动的背景下,忽视人口流动因素对地方民生财政支出与经济增长关系的影响,将导致估计系数与研究结论均存在偏差。基于此,将人口流动因素纳入二者关系问题的考察,以揭示在人口流动的背景下民生财政支出水平的变化对地区经济增长的影响,就成了本文研究的主题。

二、文献综述

尽管财政支出规模与经济增长的关系一直是宏观经济学研究的核心问题,但针对财政支出结构对经济增长影响的研究还是近二十几年来的事情(郭庆旺等,2003)[4],且现有研究在财政支出项目的划分及不同财政支出项目对经济增长的影响上也未能达成一致(孙文祥,2004)[5]。如将财政支出划分为生产性支出与消费性支出(非生产性支出)一般不存在分歧,但对于生产性支出包含的内容却存在不同观点,具有代表性的如巴罗将公共教育支出与国防投资归属于生产性支出(Barro,1990)[6]。进一步,实证研究得出的结论也不尽一致。一方面一些学者的研究结论表明,政府生产性支出与经济增长正相关(Cashion,1995)[7],而消费性支出则呈现显著的负相关(Landau,1983[8];Lee,1995[9];Ghura,1995[10];Afonso,2013[11]);另一方面的学者研究则得到了不同的结论,即政府消费性支出显著地促进了经济增长(Romer,1989[12];Devarajan,1993[13];Slemrod,1995[14]),或对经济增长并无显著影响(Nazmi,1997[15];Mosley,2000[16])。

国内已有的对于财政支出结构与经济增长关系问题的研究最初多从全国角度出发,而后分区域及分省市的研究逐步增加,得到的结论也存在较大分歧。对于此问题关注最早的应属郭庆旺等的研究,其通过构建理论模型并采用1978—2001年的全国数据对二者的关系进行经验性分析,结果显示财政生产性支出与经济增长正相关,但与科技支出的相关程度最高(郭庆旺等,2003),后续研究也得到了支持性的结论(李君妍等,2015)[17]。但也有学者的研究表明,这种生产性支出的正增长效应仅在短期内存在(朱迎春,2013)[18],具有可持续的增长效应的是包括文教科卫等支出在内的民生性财政支出(贺俊等,2013)[19]。郑尚植(2012)基于我国三大区域的面板数据实证分析财政支出结构对地区经济增长的影响,研究发现财政支出结构对经济增长的影响存在着地区差异性,不同区域的同类支出项目对经济增长可能产生截然相反的影响,但教育和医疗卫生等民生支出对三大区域的经济增长均发挥了显著的促进作用[20]。周光亮(2011)对山东省的研究也得到了相同的结论[21]。因此,针对目前我国财政支出现状,应进一步调整财政支出结构,使其进一步倾斜于科教文卫等民生财政支出,充分发挥其对于稳定经济和收入分配的重要作用(张志超等,2009[22];毛中根等,2009[23])。

20世纪80年代中后期以来,中国人口产生大规模流动,仅30年间增长37.29倍(如图1所示),对各地区的民生财政支出与经济增长关系产生重要影响,但将人口流动因素纳入二者关系考察的研究还比较缺乏。理论上,政府民生财政支出为经济发展提供了大量的公共品和其他具有外部效应的公共福利或服务,进而提高了市场运行效率并促进经济增长,但其对经济增长的作用程度显著受到人口流动因素影响。这是因为民生财政支出所提供的公共服务多具有准公共品的性质,消费中的竞争性和排他性决定了政府供给量和居民实际消费量之间通常存在差异,而这种差异又与地区人口数量密切相关。这意味着人口跨地区流动因素会显著影响一地区公共品供求关系与财政支出(付文林,2012[2]),进而影响民生财政支出与经济增长的关系,因此忽略人口流动因素与财政支出的关系而单纯考察民生财政支出与经济增长的关系将导致估计系数有偏(Intriligator,Bodkin and Hsiao,1996[24];郭玉清等,2009[25])。故本文在已有研究的基础上,进一步将人口流动因素纳入分析框架,以揭示在人口流动的背景下民生财政支出水平的变化对地区经济增长的影响。研究方法上,已有研究多以線性回归为主,没有控制异质性,且难以揭示变量之间关系的结构性突变,这对于研究我国这样一个经济发展进入新常态的国家来说,可能存在欠缺。基于以上原因,本文采用Hansen(1999)提出的非线性门槛方法,纳入人口流动因素后,对中国各地区民生财政支出与经济增长的关系进行经验性分析。

三、模型设定与数据说明

(一)模型设定

最早将公共资本存量纳入生产函数的是阿罗,其模型假定,个人与私人生产均从公共资本存量中获得效用,但公共资本存量不改变稳态时的经济增长率;随后的实证研究则重点强调政府支出的性质,将其划分为生产性和非生产性支出。本文则借鉴Devarajan等(1996)年的研究,实证模型设定为方程1形式,与其研究不同的是,本文基于中国人口大规模流动的现实,考察民生财政支出与经济增长间的关系。

RGPCit=β1PGSit+β2PMSit+α′Xit+vit+εit (1)

模型(1)中,RGCPit表示人均实际GDP,PGSit代表民生财政支出水平,PMSit代表人口流动规模,Xit表示控制变量,包括URBit,EONit,FRit,PEit等变量。其中 URBit代表城镇化发展水平,EONit代表经济开放度,FRit代表地方财政收入因素,PEit代表就业因素,vit为截距项,εit为随机扰动项。

为准确分析民生财政支出与经济增长间的关系,本文采用局部加权散点图修均法(LOWESS)进行曲线拟合(如图3),发现民生财政支出与经济增长间可能存在非线性关系。据此,本文借鉴Hansen(1999)提出的非线性门槛模型,以检验二者间是否存在非线性关系。该方法较客观地以门槛变量决定分区点,从而避免了一般研究所使用的主观判定分区点法所造成的缺陷。模型设定如(2)所示。

图3民生财政支出与经济增长的曲线拟合模型(2)的含义为,当民生财政支出水平小于等于门槛值γ时,其对经济增长的影响系数为β1;当民生财政支出水平大于门槛值γ时,其对经济增长的影响系数变为β2,这种影响既可以表现为增加,也可以表现为减小。

(二)数据说明

由于2007年政府收支分类科目的变动及西藏数据的部分缺失,本文最终选取2007—2014年中国30省(市、自治区)的面板数据,除就业数据外,本文数据来源于《中国统计年鉴》(2008—2015)及CEIC中国经济数据库,就业数据来源于各省市历年统计年鉴。为了消除通货膨胀因素的影响,本文采用GDP平减指数法以2007年为基期对各地区名义GDP进行消胀处理。各变量的指标选取如下:

人均实际GDP(RGPC)。本文采用人均实际GDP衡量各省市的经济增长水平,实际GDP是以2007年为基期对各地区名义GDP进行消胀处理得到。

民生财政支出(PGS)。借鉴傅勇(2008)、李成宇等(2016)的研究,本文将政府在文化教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生以及环境保护等支出定义为民生财政支出[26][27],并采用民生财政支出占一般公共预算支出的比重作为支出水平的衡量指标。

人口流动(PMS)。在户籍制度背景下,中国存在户籍人口、常住人口和流动人口三个衡量人口规模绝对量的指标,流动人口则通常被定为“人户分离”的人口①①即户口所在地与现住地不在同一街道且离开户口所在地已经超过半年的人口。 。严格意义上讲,全国人口普查数据中的地区人口净流入或净流出数据更为准确,但其缺乏连续性与时效性。综合本文人口因素的关注重点在于人口规模,同时兼顾数据的可得性,本文最终采用地区常住人口与户籍人口的差值作为人口流动的衡量指标,以反映一地区的人口净流动规模。

控制变量。1.城镇化水平(URB)。尽管对于城镇化水平的衡量存在诸多标准,但城镇人口占总人口的比重这一标准无疑是最权威、使用人数最多,也是最能体现城镇化发展水平的(李成宇等,2016),本文即采用这一指标衡量各地区城镇化发展水平;2.经济开放度(EON)。以各省进出口总额占GDP的比重衡量;3.财政收入比(FR)。以各省财政收入占GDP比重衡量,以捕捉各地区财政收入政策对经济增长的影响(贾俊雪等,2011)[28];4.就业因素(PE)。以各地区就业人口占总人口的比重衡量各地区的就业状况。

(三)相关变量描述性统计

表1所示为本文所选变量的统计分析,其中标准差最大的变量为人口流动,其次为人均实际GDP,说明人口流动规模和经济增长在各地区间波动幅度较大。

图4为2007至2014年人均GDP和民生财政支出的核密度分布图。可以看出,我国人均GDP在地区间分布呈现单峰趋势,并不断右移,说明人均GDP在不断提高,但其峰宽变化幅度较小,地区间经济发展差距仍然存在。从民生财政支出的核密度分布图看,其峰宽呈现波动趋势,但总体上看在不断增大,表明近年来地区间民生财政支出水平差距呈现增大趋势。

四、实证分析结果

(一)普通面板回归估计结果

表2所示为使用普通面板的计量回归结果。第一列的估计是不考虑个体间异质性的混合回归的结果,第二列和第三列分别是考虑个体效应及个体和时间效应的面板固定效应回归结果,第四列是随机效应的估计结果。从拟合优度指标来看,四个模型的拟合程度均较好。

模型选择上,从个体固定效应回归结果的F检验的P值来看,其为0.000,即固定效应回归结果显著优于混合回归,应该允许每个个体拥有自己的截距项。而从个体时间效应回归结果的F检验的P值来看,其结果强烈拒绝“无时间效应”的原假设,即模型中应该包含时间效应。随机效应回归结果的LM检验显示随机效应回归结果由于混合回归,Hausman检验结果认为应使用固定效应模型。综上,应选择个体时间固定效应模型。

由表2可以看出,不同估计方法的实证结果差异较明显。如仅进行混合回归,将得到民生财政支出水平与经济增长负相关的结论。下面具体分析个体时间固定效应模型的估计结果。

首先,民生财政支出的回归系数为1.544,在10%的显著水平下显著,表明地區民生财政支出每提高1个百分点,人均实际GDP提高1.544元。流动人口的回归系数为0.103,在1%的显著水平下显著,说明地区净流入人口规模每增加1万人,带来地区人均实际GDP提高0.103元,这是因为净流入人口规模的扩大意味着劳动力数量的增加,而劳动力本身就是经济增长的决定性因素。

其次,从控制变量的回归系数看,城镇化水平与经济增长水平正相关,城镇化发展水平每提高1个百分点,将会带来人均实际GDP增加4.447元,这与以往研究的结论大致吻合;财政收入的回归系数显著为负,当财政收入占GDP比重提高1个百分点,将带来人均实际GDP下降0.857元,表明我国地方财政收入政策并未发挥其对经济增长的促进作用;经济开放程度的回归系数显著为负,就业人数提高则会促进地区经济增长。就业人数每提高一个百分点,将带动地区人均实际GDP提高3.162元。

(二)面板门槛回归结果

门槛效应检验是进行面板门槛回归的第一步,用于确定是否存在门槛;而当门槛效应存在时,其渐进分配为高度非标准化分配。为解决此问题,Hansen(1999)以最大似然比求得检验统计量的渐进分配,进而检定模型的门槛效果。本文运用Stata12.0软件进行回归,通过bootstrap抽样300次得到的门槛效应检验结果如表3所示。

从表3中可以看出,首先,民生财政支出的门槛效应检验拒绝不存在门槛的假设,单一门槛和双重门槛分别在10%和1%的显著性水平下显著,三重门槛在10%的水平不显著,因此民生财政支出的面板门槛模型存在双重门槛,相应的门槛值分别是37.860和39.959。其次,人口流动的门槛效应检验结果显示,其单一门槛和双重门槛分别在1%和5%的显著性水平下显著,三重门槛在10%的显著性水平下未能拒绝原假设,因此人口流动的面板门槛模型存在双重门槛,门槛值分别是39.908和402.410,相应的回归模型应选用模型6和9。

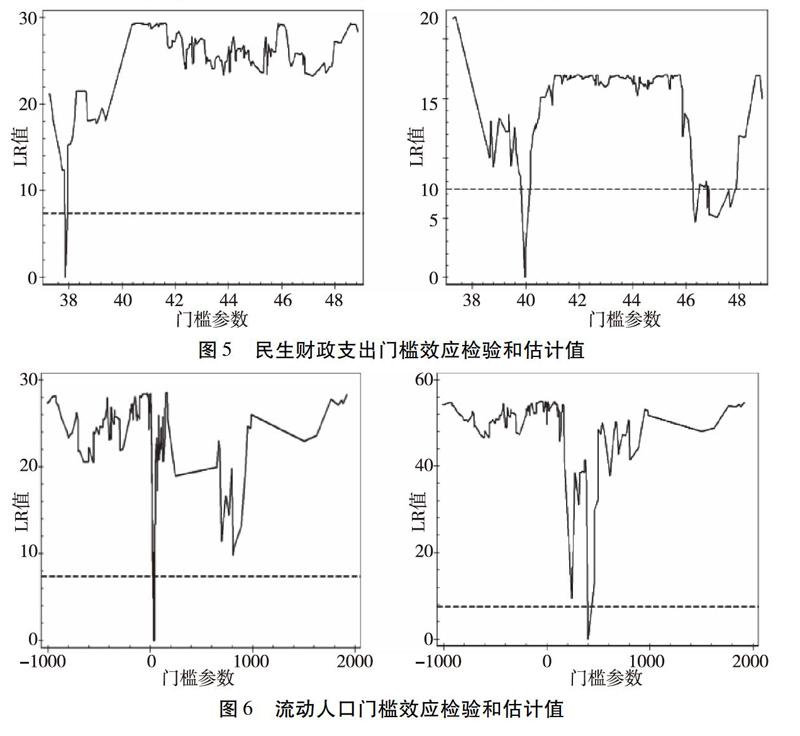

图5和图6分别是民生财政支出和流动人口的似然比函数图,由于门槛估计值是在似然比统计量LR等于0时的取值,因此从图中也可以看出,民生财政支出的面板门槛模型的双重门槛值分别是37.860和39.959,人口流动的面板门槛模型的双重门槛值分别是39.908和402.410。据此,可按照分别按照民生财政支出水平和流动人口规模构建三个回归方程,回归结果如表4所示。

首先,从模型6的估计结果来看,民生财政支出与经济增长间存在显著的正相关关系,但支出水平不同,其对经济增长的正向影响程度也存在差异,呈现先提高后下降的趋势。具体而言,当地区民生财政支出低于37.86%时,其每提高一个百分点,地区人均实际GDP提高2.744元;当地区民生财政支出大于37.86%但小于39.959%时,民生财政支出每增加一个百分点,地区人均实际GDP提高3.908元,可以发现,民生财政支出对经济增长的促进作用增大。可能的原因是,当一地区民生财政支出不足时,增加支出能在较大程度上完善经济运行的外部环境,有利于鼓励私人投资,促进经济增长(杨子晖,2011)[29]。此时,如该地区继续增加民生财政支出,其对经济增长的促进作用随之减少,表现为民生财政支出每提高一个百分点,地区人均实际GDP提高3.070元,但影响依旧大于民生财政支出小于37.86%时。一种可能的解释是,民生财政支出对经济增长的作用结果不仅取决于其为经济发展提供的公共品水平,还受到供需关系所决定的供给效率影响。当供给水平超过需求时,供给效率下降,其对经济增长的作用效果也随之下降。

从模型6控制变量的估计结果来看,人口净流入规模的扩大对地区经济增长起到显著的促进作用,人口净流入量每增加一万人,该地区人均实际GDP增长0.149元,这是因为劳动力是促进经济增长的决定性因素之一。城镇化与经济增长存在显著的正相关关系,城镇化率提高一个百分点,带来该地区人均实际GDP增加16.662元。这是由于本文所引用的城镇化含义是城镇人口占总人口的比重,因此城镇化水平提高意味着城镇人口总量的上升,这一方面会改善农村进城人口的收入状况,提高城镇的消费总量,另一方面也将促使地方政府增加民生财政支出,间接改善经济发展的外部环境,这两方面都将给经济增长带来正向影响。财政收入占比的回归系数为12.116,在1%的显著性水平上显著。其含义是,地方政府财政收入每提高1个百分点,该地区人均实际GDP增长12.116元。其原因是,地方政府自主性增加了其在生产性和非生产性科目上的支出,有利于改善投资环境,缩小居民收入分配差距,进而促进了经济增长。经济开放度的回归系数为负,意味着开放程度的提高不利于该地区经济增长。一种可能的解释是,经济开放度与经济增长间的关系并未线性,而呈现倒U型(张庆君,2008)[30],因此其对经济增长的作用是先正后负,而我国则处于倒U型的右侧,本文认为这与我国利用外资的规模与数量密切相关。就业人口比重的增加显著促进了经济增长,原因是居民收入水平提高有助于提高消费总量,拉动经济增长。

其次,从模型9的估计结果来看,地区民生财政支出与经济增长存在正相关关系,这与模型1的估计结果相一致。但不同的是,在模型2中,民生财政支出对经济增长的作用程度逐渐增加。具体而言,当地区人口净流入规模小于39.908万人时,民生财政支出的回归系数是1.983,在5%的显著性水平上显著,意味着地区民生财政支出提高1个百分点,人均实际GDP增长1.983元;而当地区人口流入净规模增加大于39.908万人但小于402.410万人时,民生财政支出的回归系数为3.048,在1%的显著性水平上显著,意味着地区民生财政支出增加1个百分点,人均实际GDP增长3.048元,此时若地区人口净流入规模继续扩大超过402.410万人,民生财政支出对经济增长的作用也将增加,表现为地区民生财政支出提高1个百分点,人均实际GDP增长5.299元。可能的原因是,人口净流入规模的扩大将带来对民生财政支出需求的增加,此时地方政府增加民生财政支出将提高其供需匹配程度与供给效率,也是将投资增加到了有效率的地方,有助于促进经济增长。相反,对于人口流入规模过小甚至人口流出的地區来说,人口流出本身就意味着基础设施和公共品资源的闲置,因此提高民生财政支出水平对于经济增长的作用则十分有限,在一定程度来讲,也是一种资源的浪费。因此,应根据人口流动状况做出公共品供给决策,改变资源的误配状况,这也是供给侧改革的本质要求(陆铭,2016)[31]。

从模型9的控制变量估计结果来看,其回归系数符号与模型1一致,仅存在系数大小的差别。具体而言,城镇化、财政收入占比及就业人口比重的回归系数均为正,在1%的显著水平下显著,表明其水平的提高都显著促进了经济增长,经济开放度则不利于经济增长。

表5所示为2014年各地区在门槛区间内的分布情况。首先,纵向来看可以发现,处于民生财政支出水平第一阶段地区有宁夏、新疆和青海,该区域内的地区提高民生财政支出将更大程度上促进经济增长;内蒙古和上海则处于中间区域,在该区间其增加民生财政支出对经济增长的促进作用最大;其他地区处于民生财政支出水平的最高阶段,但其对经济增长的作用已小于中间区域,降低民生财政支出能提高其对经济增长的作用。

进一步结合人口流动因素可以发现,人口净流入规模小于39.908万人地区中,民生财政支出水平较低的地区包括宁夏、新疆和青海,相对于人口净流入规模而言,河北等其他13个地区民生财政支出水平过高;人口净流入规模处于中间区域的包括内蒙古等9省市,相较于河北等13个地区,该区域民生财政支出水平更加合理;对于人口净流动规模大于402.410万人的地区来说,其民生财政支出水平也较高,较好地实现了供需数量匹配,但值得注意的是上海。考虑其人口净流入规模,提高民生财政支出水平更有助于经济增长。

五、稳健性检验

为确保上文研究结论的可靠性,本文借鉴已有研究,更换民生财政支出水平的代表指标。具体而言,首先分别选取民生财政支出所提供的六类公共品的代表性指标,进而运用主成分分析法获得综合指标①①六类公共品的代表指标分别为每千人拥有的卫生技术人员数、师生比、每万人拥有的废水处理设施、养老保险覆盖率、每万人拥有的R&D;人员数、每万人拥有的博物馆数。主成分的分析過程包括数据标准化处理,KMO和SMC检验,最后求得综合指标。受文章篇幅限制,结果不再单列。 。表5所示为模型6的稳健性检验结果,可以发现,门槛数量、民生财政支出对经济增长的作用方向与趋势变化及控制变量的作用方向和显著性均与前文保持了较好的一致性。

六、结论与政策含义

本文通过建立纳入人口流动因素的非线性面板门槛模型,利用2007—2014年省级面板数据对民生财政支出与经济增长的关系进行经验性分析,研究发现:

首先,民生财政支出水平提高有利于地区的经济增长,但这种影响是非线性的,呈现先增加后下降的趋势。具体而言,在民生财政支出水平较低时,增加供给会在更大程度上促进经济增长,但当支出规模超过一定水平时,增加支出对经济增长的作用随之下降。本文认为,这主要是受到流动人口因素所引致的对其需求变化的影响。

其次,人口流动因素显著影响民生财政支出对经济增长的作用效果。随着地区人口净流入规模的扩大,增加民生财政支出会在更大程度上促进经济增长。但根据各地区在门槛区间内的分布情况可以发现,仅北京、天津、浙江、广东四个地区处于人口净流入规模大,民生财政支出水平也较高的区间,较好地实现了供需数量匹配。相对于人口净流入规模,上海市的民生财政支出水平偏低,其他大部分地区的供给水平偏高,说明我国民生性财政资源配置存在空间不匹配问题。

最后,城镇化发展水平提升、地方政府财政能力提升都有利于促进地区经济增长,但经济开放度的提高则显著抑制了经济增长。这也进一步验证了张庆君(2008)研究得到的结论,经济开放度与经济增长间的关系并未线性,而呈现倒U型,而我国则处于倒U型的右侧。

上述研究发现意味着,为有效促进经济有效增长,民生性财政资源配置需要加强空间匹配,实现“以人为主体”的财政资源配置机制。因此,进一步推进财政体制改革,建立适应人口跨地区迁移的民生性财政资源配置机制成为必然选择。具体而言,在人口净流入规模较大的地区,相应增加民生财政支出,有效回应居民需求;而对于人口净流出地区,为避免地方政府盲目投资,对其考核应采用人均指标(陆铭,2016),这对于深化供给侧改革,促进新型城镇化健康发展具有重要意义。

参考文献:

[1]傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007(3):4-12.

[2]付文林.人口流动、增量预算与地方公共品的拥挤效应[J].中国经济问题,2012(1):41-53.

[3]高培勇,蒋震.新常态下的中国财政:若干趋势性变化[J].财政研究,2016(6):2-15.

[4]郭庆旺,吕冰洋,张德勇.财政支出结构与经济增长[J].经济理论与经济管理,2003(11):5-12.

[5]孙文祥,张志超.财政支出结构对经济增长与社会公平的影响[J].上海财经大学学报,2004(6):3-9.

[6]Barro R J.Government spending in a simple model of endogenous growth[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):S103-S125.

[7]Cashin P.Government Spending,Taxes,and Economic Growth[J].Staff Papers,1995(2):237-269.

[8]Landau D.Government Expenditure and Economic Growth:A Cross-Country Study[J].Southern Economic Journal,1983,49(3):783-792.

[9]Lee J W.Capital goods imports and long-run growth[J].Journal of Development Economics,1995,48(1):91-110.

[10]Ghura,Dhaneshwar.Macro policies,External forces,and economic growth in Sub-Saharan Africa[J].Economic Development & Cultural Change,1995,43(4):759-78.

[11]Afonso A,Jalles J T.Fiscal composition and long-term growth[J].Chapters in Suerf Studies,2013,46(3):349-358.

[12]Romer P M.Endogenous technological change[J].Journal of political Economy,1990,98(5):S71-S102.

[13]Devarajan S,Swaroop V,Zou H F.The composition of public expenditure and economic growth[J].Cema Working Papers,1996,37(2):313-344.

[14]Slemrod J,Gale W G,Easterly W.What do cross-country studies teach about government involvement,prosperity,and economic growth?[J].Brookings papers on economic activity,1995,25(2):373-431.

[15]Nazmi N,Ramirez M D.Publicand privateinvestment andeconomicgrowthin Mexico[J].Contemporary Economic Policy,1997,15(1):65-75.

[16]Mosley P.Globalisation,economic policy and convergence[J].The World Economy,2000,23(5):613-634.

[17]李君妍,夏祥谦.财政支出结构对经济增長影响的实证检验[J].统计与决策,2015(9):139-142.

[18]朱迎春.我国公共支出结构经济增长效应的实证研究[J].经济经纬,2013(4):134-138.

[19]贺俊,吴照.政府公共支出结构与内生经济增长——基于省际面板数据的分析[J].上海经济研究,2013(6):14-22.

[20]郑尚植.关于财政支出结构扭曲对地区经济增长影响的实证分析——基于我国东、中、西部三大区域的省级面板数据[J].西部经济管理论坛,2012(4):67-71.

[21]周光亮.公共支出结构与经济增长的关联性研究——以山东省为例[J].经济问题,2011(10):41-44.

[22]张志超,丁宏.优化政府财政支出结构的理论思考[J].经济学动态,2009(4):31-37.

[23]毛中根,洪涛.政府消费与经济增长:基于1985—2007年中国省际面板数据的实证分析[J].统计研究,2009(8):24-31.

[24]Intriligator M D,Bodkin R G,Hsiao C.Econometric models,techniques and application[M].Prentice-Hall,1996.

[25]郭玉清,姜磊.财政支出、辖区人口规模与经济增长[J].经济评论,2009(5):35-45.

[26]傅勇.中国的分权为何不同:一个考虑政治激励与财政激励的分析框架[J].世界经济,2008(11):16-25.

[27]李成宇,史桂芬,杨锋锋.城镇化进程中地方公共物品的引致需求分析[J].经济经纬,2016(4):8-13.

[28]贾俊雪,宁静.地方政府支出规模与结构的居民收入分配效应及制度根源[J].经济理论与经济管理,2011(8):24-32.

[29]杨子晖.政府规模、政府支出增长与经济增长关系的非线性研究[J].数量经济技术经济研究,2011(6):77-92.

[30]张庆君.贸易开放度与经济增长的实证分析[J].国际贸易问题,2008 (8):23-27.

[31]陆铭.供求的空间匹配[J].上海国资,2016(1):17.

Abstract:This paper establishes a nonlinear threshold model which includes population migration factor to study the relationship between the people s well-being financial expenditure and economic growth in different regions based on the provincial panel data in China from 2007 to 2014. We find that there is significant nonlinear relationship between people s well-being financial expenditure and economic growth. When the level of people s well-being financial expenditure enhance, their impact on economic growth will increase firstly and then decrease, and the population migration factor is the important reason which leads to the structural change. With the expansion of the population inflow, the increase of the people s well-being financial expenditure will generate lager economic growth effect, but only a few areas locate in this interval, which means that the allocation of fiscal resources is non-equilibrium. This paper provides a direct empirical evidence for promoting the reform of the fiscal system and establishing the allocation mechanism of fiscal resources to meet the migration of population across regions.

Key words:people s well-being financial expenditure; economic growth; population migration; threshold model

责任编辑:吴锦丹 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌