精神集体主义与抑郁

文_温潜

精神分析学派创始人弗洛伊德,其故乡就是在欧洲

中医界有一个说法,西方在五行上属金,多有肃杀之气。所以西哲大多不长寿,苏格拉底被毒杀,西哲、文人也多有自杀。而东方圣哲大多长寿,佛陀寿至80余,孟子84,荀子至少超过了100岁(也有说110岁)。

显然,这一说法并不是基于科学。不过,西欧、北欧普遍抑郁症比例高,精神分析很发达却是一个不争的事实。

一、看不见的界限

随着中西方的交流越来越频繁,很多人从社会交往层面上,得出了西方国家抑郁症偏高可能有一定的文化原因。

已故的台大外文系教授颜元叔在《亲美是中国的致命伤》谈及他在美国读书教学九年里与美国人的交友互动:

我在北密西根大学教书,一位老教授的中年太太(也在同校教书,她弟弟还在台中东海大学教过书,所以对我特别亲切)居然生了一个儿子,同事们大家很高兴,凑了份子去她家给她庆祝。到了她家,她当然抱出新生儿展示,每个人都抱抱逗逗;可是,当一位同事把婴儿传到我手中时,几乎是立即的,这位做妈妈的同事就从我手中把婴儿抱了回去(大概是怕我有东方细菌会传染给她的婴儿!)而她平常对我那么亲切,叫我Leo,像兄弟一般,好像我们间有着一层特别亲密的关系。而且,她还是一位虔诚的耶和华教会的会员!

颜先生不禁感慨:“美国这个国家这个社会,表面看来很开放,其实它内藏许许多多的歧视玄机,不是亲身经历你是感觉不到的。”

内藏的玄机是表面光鲜亮丽的西方不为人知的阴暗面。文中的女同事对颜元叔不吝表示兄弟般的亲密友谊,在这一点上看,颜先生并没有受到歧视。但是,当他也想抱起美国人的宝贝儿子时,做妈妈的就不接受了。可以看到,歧视与否,并非一成不变,而是灵活调整的——你是我同事,弟弟又在你们东海大学教过书,所以我愿意表达那一份亲切。但是,我儿子与你们黄种异教徒没有这关系,需要保持距离。

再看看颜教授与同事们妄议美国时政的结果:

当时正是越战期间,茶余饭后,大家总是谈政治、谈越战。这几位年轻讲师正如同大多数美国年轻人一样,都属自由派,一开口总是把美国政府、美国总统(特别是约翰逊)批评得体无完肤!起初,我只是听,不插嘴;有一次,我刚刚在《时代周刊》读到一篇报导,说西雅图的飞机工业,高达百分之九十的订单都来自美国国防部,这就显示美国的飞机工业仰赖军事,而军事仰赖战争。于是,该文悄悄指出,战争产生消耗,这对美国的经济有利。报导中还引用了艾森豪威尔总统退休演说,警告美国人这种‘经济依赖战争,战争又依赖经济’的恶性循环(这就是资本帝国主义的邪恶面之一)。好了,我就跟这几位自由派的讲师照搬《时代周刊》的内容,以为会取悦他们,给他们批评自己的政府增添一些火力。孰知——他们当时五个人,我们经常是驾两部车到外面混——他们五人几乎是立即的、像橡皮捶敲膝盖那样,齐声说:怎么会这样!怎么会这样!那是不可能的!我说《时代周刊》这么说的,他们说《时代周刊》瞎说。我说,艾森豪威尔也这么说;他们中之一说:“啊,艾森豪威尔只知道打高尔夫,他是个白痴!”

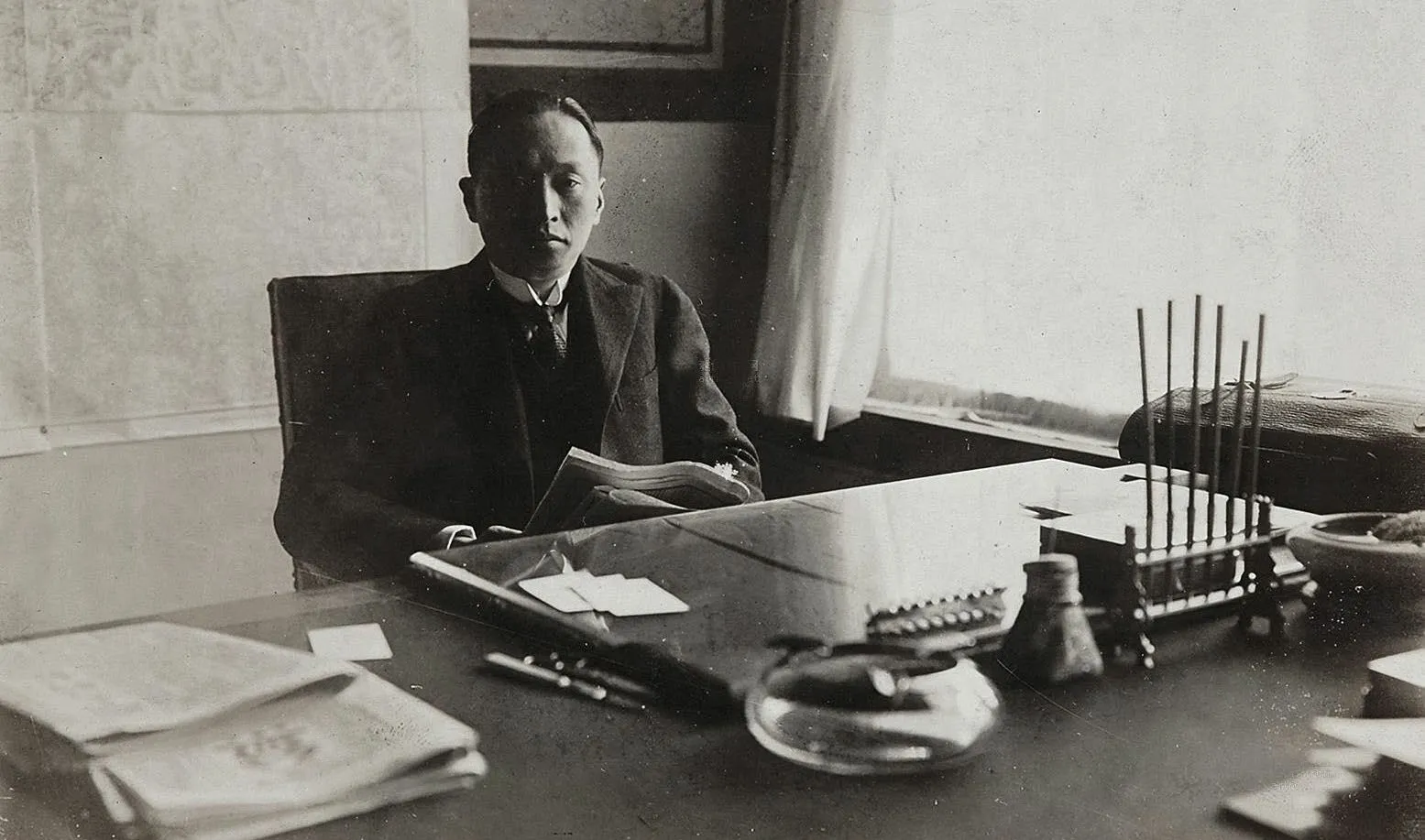

《联合国宪章》上签署的第一个名字是三个汉字:顾维钧

颜教授感叹:“骂美国,自己可以骂;你外国人要骂——甚至只是批评,甚至只是援引他们自己媒体的批评——他们绝不接受。”

五位年轻讲师近乎本能地“怎么会这样”的高喊,这表示事实真相已无关紧要,立场才是王。在这里,马上出现了一条情感的界限,衡量你在界内还是在界外,你是兄弟还是外人。当他们与中国同事一起吃喝,美国人可以认同你。但是,当你这位中国人也胆敢借《时代周刊》来批评伟大的美利坚时,你已经被画在界外。

犹太族群是世界上自我意识很强的民族,上千年流浪也未被其他民族同化。图为1947年,庆祝联合国投票通过犹太建国的决议

二、表里不一的个性自由

西方人这种文化和情感上的“划界意识”,源自宗教的信与不信,历经千年火刑架的残酷试炼,已浸透在他们的文化基因里。

信仰上的界内和界外,已转化为世俗的敌友、利害之界。界内界外就成为西方人一切思维的起始点——只见利害,不论是非和正义。

尽管“四海之内皆兄弟也”被写进了《联合国宪章》,但在界限明确的西方世界,恐怕很难做到。

这话不是孔子原话,而是子夏据圣人之言推导出来的。子夏曰:“君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内皆兄弟也。”

在《论语》里,子张问行,子曰:“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦行矣。言不忠信,行不笃敬,虽州里行乎哉?”

子张问行,就是今天所说的“适应环境”。蛮貊是异邦,文明礼仪不同。自己做到“忠信,笃敬”,在潜移默化中,可以消其暴戾。州里是家乡,如果自己失道,也会寸步难行。

《易经》中孚卦:“信及豚鱼”。豚鱼比蛮荒之地更远。不仁,则道不行于妻子,妻子比州里更近。

这由《周易》家人卦所显示,象曰:“家人,君子以言有物,而行有恒。”

圣人之言,彻上彻下,一以贯之,言不忠信,是无物;行不笃敬,是无恒。圣人以天下为一家,以中国为一人,《家人》之象,始于立国,终于化成天下。所谓“为天下开太平”,是要从自己一身的言行做起。

尽管西方文化标榜个性自由,强调独立,独立电影、独立知识分子等。其实,独立自由的只是表,内里则是看不见的精神集体主义,或者说精神捆绑。

旅居法国多年的作家边芹在《被颠覆的文明》一书中有精确的揭示。比如:

犹太族群是世界上自我意识很强的民族,这里的自我意识是属性认同。上千年的流浪,从未融入其它民族,处处遇敌,足见属性意识之强。这也是历史上唯一没有国王而由“拉比”统领的民族。

犹太人可以散落到世界各地、操各国语言,却可以拉起一条外人看不见的纽带,为族群利益服务。部分犹太知识分子(需要区分国际犹太精英与犹太人)可以宣称自己不属于所在群体,只代表个人,这是他们独有的洒脱。法国犹太裔流行歌星甘兹布尔一生“洒脱”,其名声除了音乐才华就是颓废不羁。他以一首以做爱呻吟为唱词的歌,将法兰西文明的底色——天主教道德彻底摧毁。从烧法国国币到调侃法国国歌,而他私底下一本正经地录制以色列军歌,以鼓励以色列士兵。而他的法国粉丝却把他的“洒脱”和个性自由当了真。

甘兹布尔的行为,与夫子所谓的“言忠信,行笃敬”完全相悖。在中国的现实环境下,“大而化之”的中国人可能意识不到,世界上自我意识最强的民族,向自我意识最弱的中国人宣扬独立自由,无异于向拉肚子的人推销泻药。

三、从精神捆绑到心理危机

近年来,不断以切身之痛揭示西方文明特性的中国社科院前研究员李建宏博士曾经说起一段往事:“我刚来西方的时候,也曾经遇到过几个西方人主动热情地帮助我,令我感激不已。后来,当我的状况逐渐好转,以至有能力报答他们的时候,他们对我的态度却发生了360度的大转弯。不知何故,一向爱心满满的他们却突然变得尖酸刻薄。这样的转变实在是令我措手不及,更让我百思不解。经过对西方社会十多年的观察体验和冥思苦想之后,我才终于恍然大悟。原来为了填补异常空虚的内心世界,一些西方人不辞劳苦地四处寻找需要帮助的对象,以从居高临下的施舍者身份中获得巨大的心理快感。不幸的是,我这个被他们拣选来帮助的弱者,有一天不仅不再需要他们的帮助,反而比他们生活得还好,甚至还可以反过来帮助他们。这样一来,在我面前他们就从高贵的救世主,变成了卑微的可怜虫。这些极其扭曲变态的脆弱灵魂,实在无法承受如此巨大的打击。他们倒是巴不得我一辈子过苦日子,好让他们对我提供永久性的帮助。而我在出乎意料地破坏了他们的长期助人计划之后,竟然还不知趣地反过来想要帮助他们,这更是让他们的畸形自尊在妒恨的苦毒中备受煎熬。”

对此,边芹女士也在书中写道:“这个社会在表面宽容、自由的外壳下,内核非常严苛偏执,其人与人之间的精神压抑远非中国社会可比。西欧从南到北精神压抑的水平线恰与‘民主’‘自由’的水平线成正比,除了气候纬度的地理因素,精神压抑很大一部分来自内心与外表的反差,反差越大的社会,外表越显得宽容自由,所以中国人眼中的‘天堂’北欧自杀率远远超过带有‘专制余孽’的南欧。”

中国式的集体主义止于社会层面,而没有类似于西方社会的几乎随时随地、无孔不入的精神捆绑,教堂的忏悔室就是精神捆绑的道场。进去忏悔的人没有被人押着,而是被灵魂绑进去的。从上世纪三四十年代法国某教区神父收到的教民来信中还能看到,夫妻间自慰和夜间梦遗这类不能再隐私的事,因与宗教精神不符,都在教民主动请罪的范畴,而中国社会灵魂深处的革命还从未达到这样的程度。

擅于外表包装的西方文明把个性自由、平等博爱喊得震天响,可是内心世界尽是算计,巨大的虚伪和反差必然导致精神压抑、抑郁,于是,李建宏博士做出了这样的论定:“西方文化造就了为数众多的扭曲变态人格,堪称人类历史上最为病态的文化。”

(文章仅代表作者观点,不代表本刊立场)