老年结核病患者对学生密切接触者的感染风险及模型研究

张大杰 黄佳瑜 李绪辉 李檬妤 陈琰姝 张莹 许奕华

老年结核病往往缺乏典型临床症状,再加上老年人免疫功能衰退且常伴有其他慢性病,因此结核病病程迁延、治疗效果差、传染性强,老年肺结核中的涂阳患者是结核病传播的重要传染源。密切接触者是结核病易感的高危人群,与普通人相比具有较高的感染率和发病率[1]。主动发现是结核病预防控制工作中的重要环节,而做好高危人群的筛查工作是主动发现的重要手段之一。

由于老年肺结核患者是结核病重要的传染源,而学生群体是其重要的易感人群;老年结核病中的涂阳患者及学生密切接触者人群结构都相对比较稳定,针对该人群的小样本研究可能较针对全人群的研究推广性要好;同时,学生群体的依从性较好,整体配合度高,调查效果也较好,从而可减少偏倚,得到的结论也更加可靠;加上学生群体聚集性的特点,学生密切接触者感染更容易引起结核病的群体大规模传播。因此,本研究针对老年结核病患者家庭中的学生高危人群进行分析,为全人群密切接触者的主动筛查提供参考。

决策树模型不仅能找出密切接触者感染的关键因素并了解其关键程度,而且可以使得预测密切接触者是否感染的过程直观可视化。国内外虽然已有结核病相关的决策树模型研究[2-3],不过仍缺少针对老年结核病患者的学生密切接触者感染风险的研究。本研究在老年结核病患者社会工作干预研究的基础上,对老年结核病密切接触者进行结核感染相关因素的问卷调查和感染情况筛查,探索结核感染的影响因素,并构建结核感染风险的决策树模型,为肺结核密切接触者中的学生结核感染的早期发现和早期控制提供科学依据。

资料和方法

一、研究对象

收集2016年5月至2017年11月在武汉市结核病防治机构(简称“结防机构”)登记管理的65岁以上新发老年涂阳结核病患者,按照多阶段整群随机抽样的原则,在武汉市7个市辖区分别抽取3家社区卫生服务中心,并按性别分组随机抽取了登记在册的244例指示病例。本研究的密切接触者由指示病例主动推荐,再根据密切接触者的排除纳入标准:(1)与指示病例一起居住累积时间达7 d以上的家庭成员或其他同室人员;或者是与指示病例接触频次每天不少于3次的朋友;亦或是在指示病例周围累计居住3个月以上的邻居;(2)自愿参加本课题研究并签署知情同意书,未成年研究对象则需获得其监护人同意;(3)排除近2年有卡介苗接种、复种史者;(4)排除有免疫性疾病、相关的用药史和HIV感染者。最终满足条件的密切接触者共845名,其中学生共209名。

二、研究方法

(一)资料的收集与处理

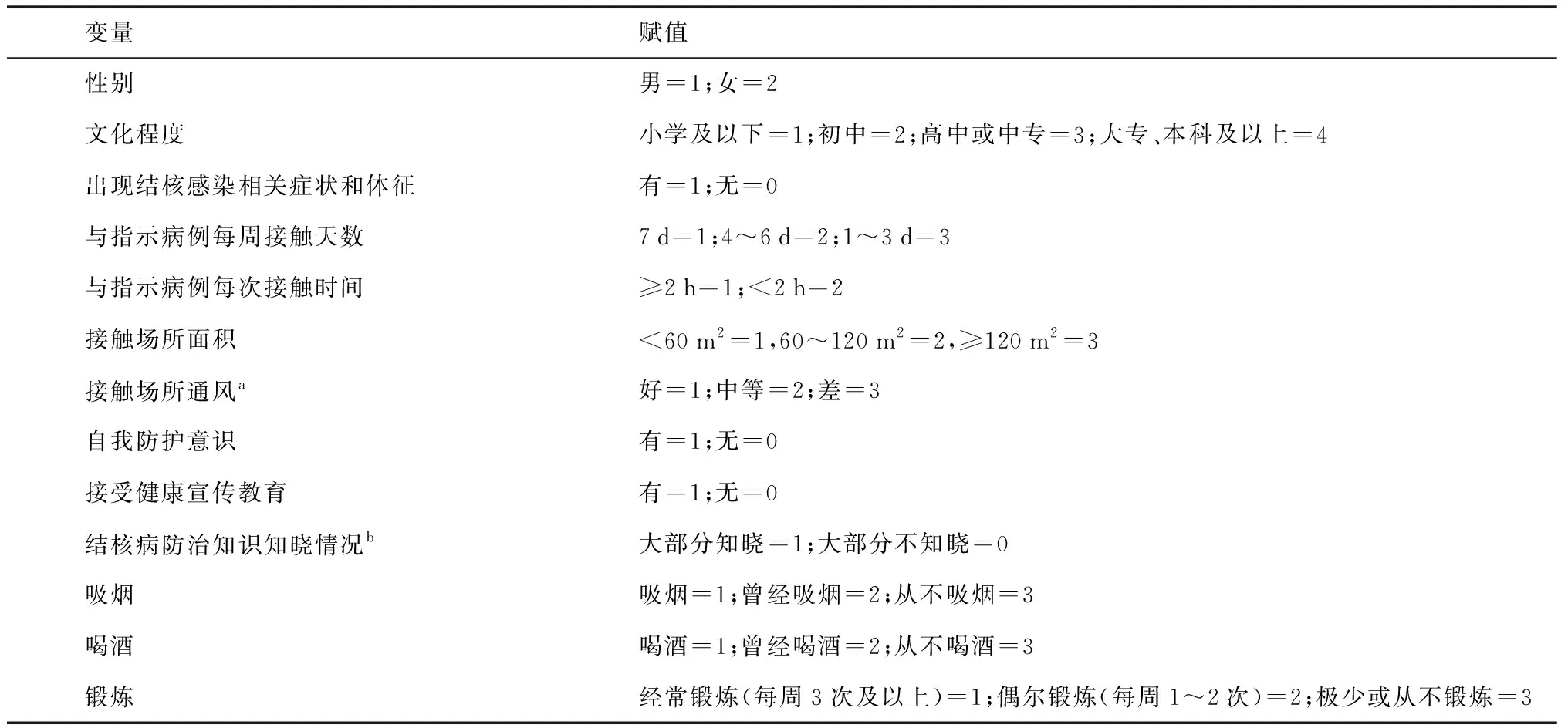

本研究调查问卷是参考国家规定的结核病密切接触者调查条目设计的,由经过统一培训和考核的调查员对纳入的学生密切接触者进行问卷调查,发出问卷209份,回收有效问卷209份。调查内容包括学生密切接触者的一般情况、与指示病例的接触情况、结核病核心防治知识知晓程度等。对收集的资料进行统计学分析之前,对调查的变量如性别、年龄、居住地、出现症状、与指示病例的接触情况等进行变量的赋值(表1)。

表1 209名接受调查学生各变量的赋值情况

注a:通风状况:①与被接触患者所处场所若有窗户并每天打开门窗不少于6次,每次不少于10 min,有自然风吹入或很空旷为“好”;②与被接触患者所处场所若有窗户并每天打开门窗次数小于6次且大于1次,有自然风吹入或较空旷则为“中等”;③与被接触患者所处场所若无窗户或每天打开门窗次数≤1次,或时常使用空调则为“差”。b:结核病知识知晓情况分为“大部分知晓”,即问卷设计中的结核病防治核心知识5道题答对数目≥3道题;以及“大部分不知晓”,即5道题答对数目<3道题

(二)结核菌素纯蛋白衍生物(purified protein derivative, PPD)试验

利用PPD试验(PPD试验试剂购自北京祥瑞生物制品有限公司)对学生密切接触者进行结核感染筛查,并根据PPD试验结果,对比阳性感染者和阴性未感染者各项调查因素之间差异是否存在统计学意义,了解密切接触者结核感染的风险及其影响因素,构建密切接触者感染风险模型。

(三)PPD试验的结果判断

由有经验的护士对检查者进行皮内注射,每人0.1 ml(5 IU)。72 h后由经验丰富的医生观察结果,并对阳性者测量硬结的平均直径,计算硬结平均直径后进行登记。PPD皮肤试验阳性定义[4]为:注射后72 h,测量注射部位硬结的平均直径,<5 mm为阴性;平均直径≥5 mm为阳性(其中5~9 mm为弱阳性,10~19 mm为阳性,≥20 mm或者有水疱或溃烂者为强阳性)。

三、统计学处理

1. 变量的筛选:利用EpiData 3.1软件录入数据,建立数据库;使用SPSS 20.0软件进行数据的统计分析,计数资料采用χ2检验和logistic逐步回归分析,初步筛选出学生密切接触者感染结核病可能的相关因素,筛选的检验水准为α=0.05。

2. 建立决策树模型:以卡方自动交互检测法 (chisquared automatic interaction detection,CHAID) 用于分类变量,是分类树最常用的运算方法。根据给定的目标变量和经过筛选的预测变量对样本进行最优拆分,按照卡方检验的显著性进行多元列联表的自动判断分组,不断生成父节点和子节点,程序根据预先设定规则和参数运行。本研究设置拆分及合并显著性检验水准为α=0.05;最大生长深度3层;父节点最小样本量为50,子节点为10[5]。

3. 模型的评价:通过交叉验证法(cross-validation),根据错分概率Risk值来评价模型拟合的结果。交叉验证即在给定的建模样本中,拿出大部分样本进行建模型,留小部分样本用刚建立的模型进行预报,并求出这小部分样本的预报误差,记录预报误差的平方和。

结 果

一、基本情况

本研究共纳入209名学生密切接触者,其中男96名(45.93%),女113名(54.07%);居住地以城市为主,占学生密切接触者的83.25%(174/209);15岁以下、15~岁及25岁以上的学生密切接触者分别占2.87%(6/209)、96.17%(201/209)和0.96%(2/209)。209名学生密切接触者PPD试验阳性率为77.51%(162/209),其中弱阳性、阳性和强阳性分别占学生密切接触者的19.14%(40/209)、33.01%(69/209)和25.36%(53/209)。

二、感染风险模型的建立

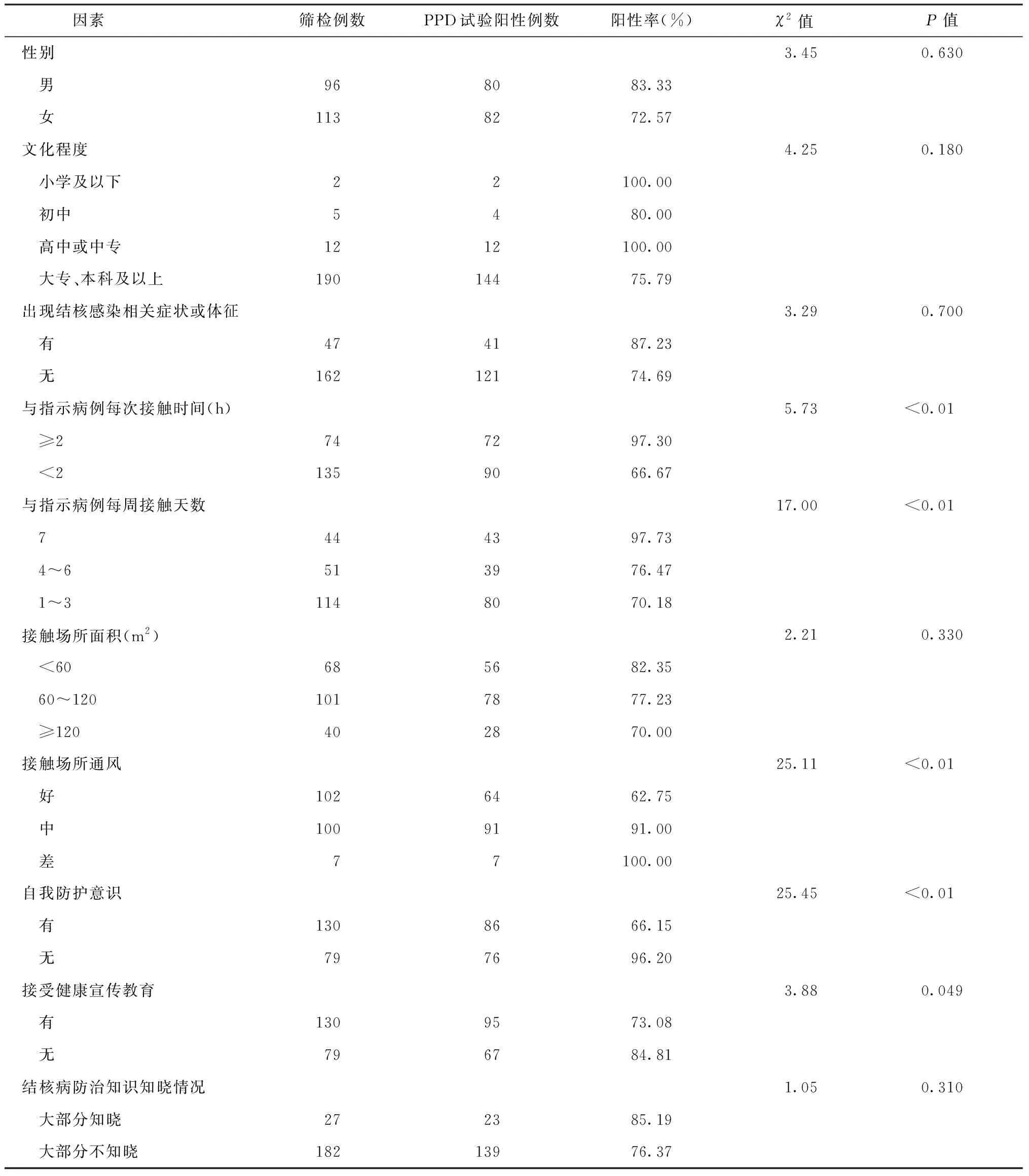

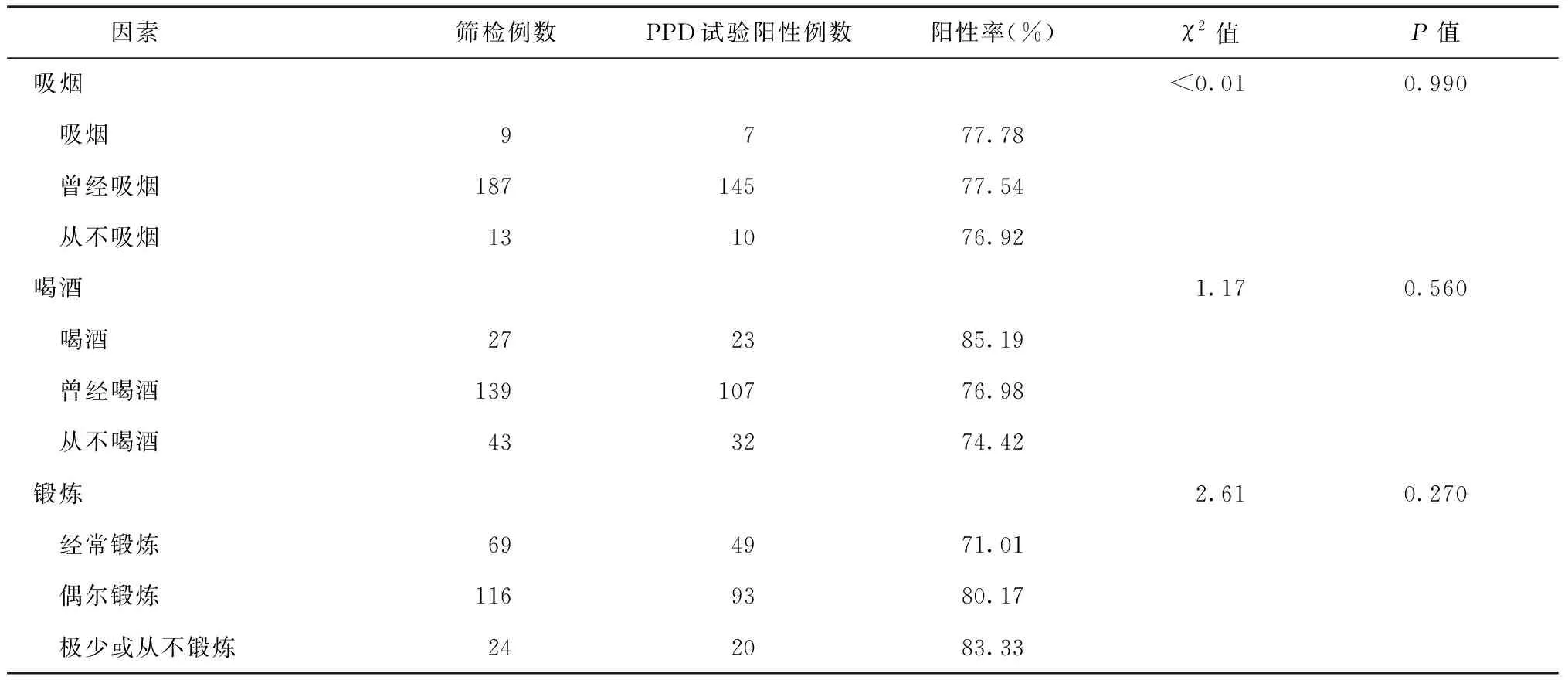

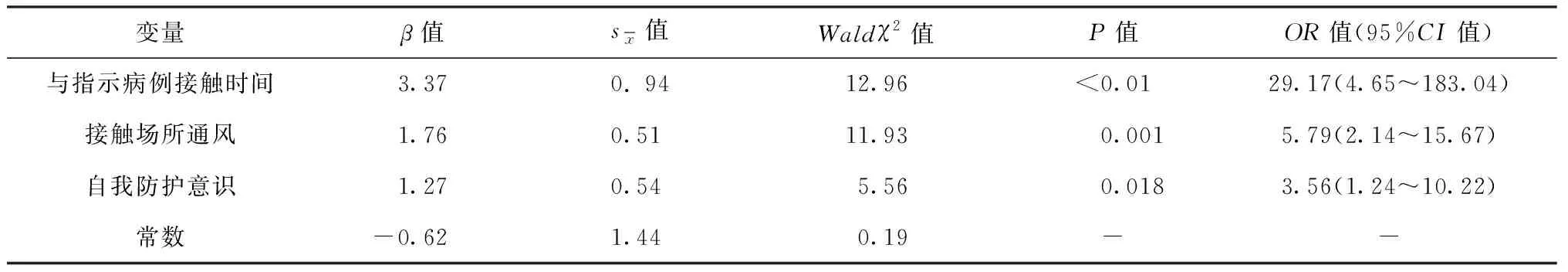

1. 变量的筛选:利用卡方检验,将研究设计的调查问卷里的相关变量(包括密切接触者的一般人口学特征、健康状况、与指示病例接触的相关情况、接触后的相应症状、结核病防治知识知晓情况、自我防护措施,以及接受健康宣传教育情况等)逐一进行单因素分析,筛选出密切接触者感染的可能影响因素;本研究通过单因素分析筛选得到5个可能的影响因素(表2)。将单因素分析的所有因素均进行logistic逐步回归分析,最终筛选得到3个变量(接触时间、接触场所通风情况和密切接触者自我防护意识)在PPD试验结果阳性者与阴性者之间的分布差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表2 209名学生密切接触者感染结核风险的单因素分析结果

续表2

表3 209名学生密切接触者结核感染风险因素的logistic回归分析

2. 决策树模型的建立:将单因素分析和logistic回归分析筛选得到3个关键影响因素纳入密切接触者感染风险因素的决策树模型分析,根据研究设置树的生长以及剪枝规则,本研究最终得到的决策树模型共3层、7个结节点,其中包括4个终末节点,共筛选出接触时间、场所通风情况及密切接触者的自我防护意识3个主要解释变量。从决策树模型可见,与指示病例接触的时间长短对密切接触者结核感染风险影响最大,接触时间≥2 h者阳性率为97.30%(72/74),高于<2 h者阳性率[66.67%(90/135)]。接触指示病例时密切接触者的自我防护意识是次级影响因素,在接触时间<2 h结节点下,没有自我防护意识的密切接触者阳性率为94.12%(48/51),高于有自我防护意识的阳性率[50.00%(42/84)];而有自我防护意识这一结节点下,接触场所通风条件好的阳性率为25.00%(12/48),低于接触场所通风条件中等或差等的阳性率[83.33%(30/36)]。

3. 决策树模型的评价:运用交叉验证法,得出密切接触者感染风险决策树模型的Risk统计量=0.110(标准误=0.022),即估错概率为11.0%,表示用该模型预测密切接触者的感染风险正确率为89.00%,模型拟合效果较好。

讨 论

结核病是一种严重危害人民健康的呼吸道传播的慢性传染病。据世界卫生组织发布的《2017年全球结核病报告》[6]显示,2016年中国新发结核病患者约有89.5万例,发病总例数位居全球第二,我国结核病疫情形势依然严峻。

当今世界结核病呈现出快速增长的老龄化趋势,全国第五次结核病流行病学抽样调查结果显示,老年结核病患者占全部肺结核患者的48.8%,明显高于其他年龄组[7-8]。老年肺结核患者是结核病重要的传染源,其密切接触者也是结核病防控工作的重点筛查对象。本研究进行结核病密切接触者普遍筛查的主要场所以学校为主,虽然目前绝大多数的学生群体都在出生时曾接种过卡介苗,但疫苗的有效保护性基本在7岁以后体内抗体消失,也有专家提出疫苗的保护持续时间基本在1~2年,不过该结论有待进一步研究确证。肺结核主要以呼吸道途径在人群中近距离传播,学生人群由于群体聚集性,一旦出现学生密切接触者感染,在校期间暴发结核感染十分常见,因此本研究选择了更容易接受筛查推广的学生群体。

本研究构建的感染风险模型拟合效果较好,有较高的预测正确率。最终试验筛查结果显示学生密切接触者的阳性率高达77.51%,这与不少起学校传染性肺结核密切接触者筛查调查研究结果[9-10]一致,表明老年结核病患者的学生密切接触者是结核感染的高危人群。因此,本研究针对学生密切接触者进行结核病筛查,并且根据筛查结果研究密切接触者结核感染的风险因素,不仅可以达到预防学校结核病疫情的目的,对未来密切接触者的早期筛查工作也有指导性意义。

与蔡晓楠等[3]的研究对比,该研究的研究对象是确诊的结核病患者,而本研究对象为是老年结核病患者的一部分密切接触者——学生密切接触者;且该研究主要目的是预防和控制人群中耐多药结核病发病,属于结核病的第三级预防;而本研究侧重于探讨密切接触者的早期发现和诊断,以达到结核病第二级预防的目的。本研究发现与指示病例的接触时间≥2 h、没有自我防护意识及接触场所的通风情况不好是密切接触者结核感染的危险因素。决策树第一层以密切接触者接触指示病例的时间长度来进行拆分,说明与指示病例接触时间长短对学生群体感染结核病的风险影响最大,密切接触者是否具有自我防护意识与接触场所的通风条件次之。其中接触时间这一危险因素与多项研究[11-13]结果显示一致,接触时间较长的密切接触者结核感染和发病的风险也就越高,这也就提示我们要做好患者家庭成员、照料者等接触时间较长的重点人群的结核病筛查和健康宣传教育工作。密切接触者的自我防护意识,目前涉及该变量的研究很少[14],是本研究新加入的研究变量。研究结果显示,自我防护意识的提高有助于保护密切接触者感染结核病,这也就提示在未来的结核病健康宣传教育工作中,应注重群众自我防护意识的培养以及自我防护具体措施的学习,这些具体易懂的内容在健康宣传教育活动中对于文化水平较低或者年龄较大学习能力下降的人能起到更明显的效果。接触场所的通风情况与空气中结核分枝杆菌的密度密切相关,通风效果越差则结核分枝杆菌密度越高,感染结核病的风险也就越高。这一点也在陶红兵等[12]的研究中得到了验证。场所通风条件一般比较容易人为控制,这一因素的研究发现也容易在结核病预防工作中得到推广。

本研究更侧重于调查分析密切接触者与指示病例的接触情况对其结核感染风险的影响,因此针对研究对象只做了PPD初筛试验,而没有对其发病情况进行进一步的确诊,因此在密切接触者发病影响因素分析上存在一定的缺失。不过本研究的研究成果在密切接触者筛查的实际工作中反而更具有操作性和便捷性的优点,有助于医务人员快速地对密切接触者的结核病感染风险进行判断;并且便于在人群中推广,促进密切接触者主动接受结核病筛查,对于结核病的早期发现、早期治疗,以及控制结核病的传播有着重要意义。