山西省人口分布空间格局演变及成因分析

马艳红,刘海龙,牛娟

(山西师范大学地理科学学院,山西临汾 041000)

人口空间分布格局是人文地理学研究的核心内容,可以揭示区域人口空间分布特征,对实现人口、资源、环境的协调发展具有重要的意义[1]。当今世界人口迅猛增加造成的资源短缺,生态恶化以及环境污染问题正在全球范围内蔓延,严重影响了全球的生态平衡。人口问题日益严峻,各国学者把人口分布看作人口研究的重点领域,针对各国的实际情况准确预测本国未来的人口分布并制定相应的人口发展战略。研究人口分布问题,可以清楚地揭示人口分布规律,从而促进区域的协调发展。我国学者们也十分重视对人口分布的研究,主要采用GIS[2]和统计分析的一些方法对影响人口分布的因素进行分析,立足过去与现在,探讨经济因素、交通条件、地形条件等对人口分布格局的影响[3-9]。1935年胡焕庸首次提出中国的人口分界线[3]。杨强等[4]运用人口分布系数、基尼系数、空间自相关等方法,对1935—2010年中国人口分布空间格局及其演变特征进行了分析。曾永明[5]从县域尺度基于1990—2010年的人口普查数据,对中国人口的空间分布格局和非均衡性测度进行分析。车冰清等[6]综合克里金插值法和半变异函数方法,从镇域尺度对江苏省的人口进行时空分析。葛美玲[7]运用人口密度和重心分析的方法把中国人口地理分布分成9个区域进行论述。车冰清[8]基于乡镇单元人口数据和相关年份的城市建设用地,运用空间分析和统计分析方法,分析城镇—农村尺度江苏省流动人口分布格局的时空演变特征。封志明[9]等通过分析中国的地形起伏度,把地形地貌与人口数据叠加分析,探究了人口分布与地形的相关性。目前,人口分布空间格局研究发展至今,大多集中在一些经济发达的省份,关于山西省的研究尚不多见。本文基于GIS方法对山西省人口分布空间格局进行分析,探讨山西省2005—2016年的人口重心迁移现状,对山西省制定正确的人口政策,协调经济发展起到重要的作用。

1 研究区概况

山西省属于中国内陆省份,位于黄河中游东岸,处于太行山以西、吕梁山以东。山西省行政区划包括11个地级市,119个县级行政单元(包括23个市辖区、11个县级市、85个县)。2016年,山西省常住人口3 681.6万人,省域面积15.67万平方千米,人口密度为235人/平方千米。随着经济和人口城镇化的发展,山西省的人口分布呈现出不平衡的现象,且这种趋势不断增强。山西省地理位置优势明显,是联通东西部经济往来的桥梁,因此研究该地区的人口分布空间格局有着重要的意义,对协调经济和人口的发展起着一定的作用。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

本文以县域为研究单元,依据国家2005年县域行政区划为基础地图,对现行行政区划调整的区域做了相应的合并处理,保证数据的准确性。人口数据参考各年份的《山西省统计年鉴》[10]。图件所涉及的行政区域边界来源于国家地理信息中心(http://ngcc.sbsm.gov.cn/)1:400 万数据。

2.2 研究方法

2.2.1 人口密度

假设某地区人口总数为P,总面积为A,地区人口密度为D,单位为人/平方千米,则公式为:

2.2.2 基尼系数

本文通过对2005—2016年山西省的人口和面积两组数据进行对比分析,建立山西省人口分布洛伦兹曲线,通过计算基尼系数来定量评价山西省的人口分布。

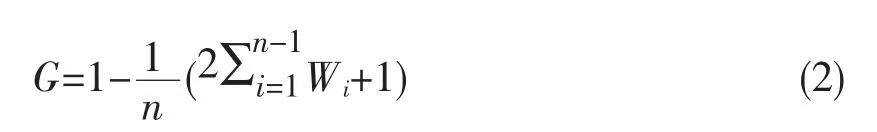

其计算公式[11]为:

2.2.3 标准差椭圆方法

本文通过对山西省2005—2016年人口数据的标准差椭圆进行研究,揭示了山西省人口重心的迁移趋势。

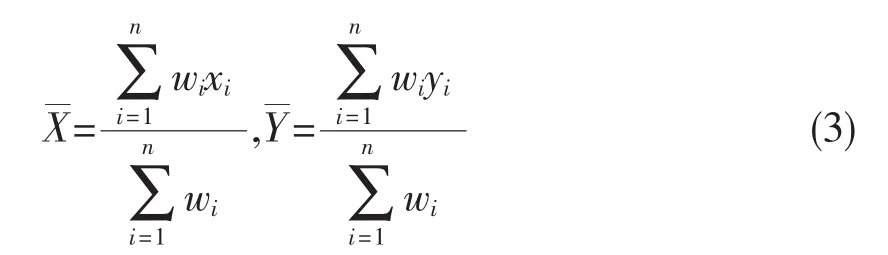

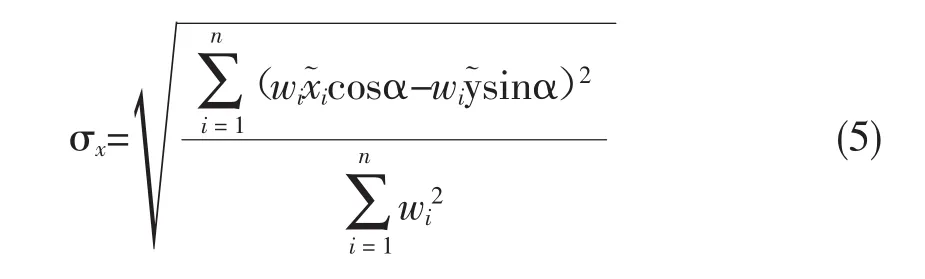

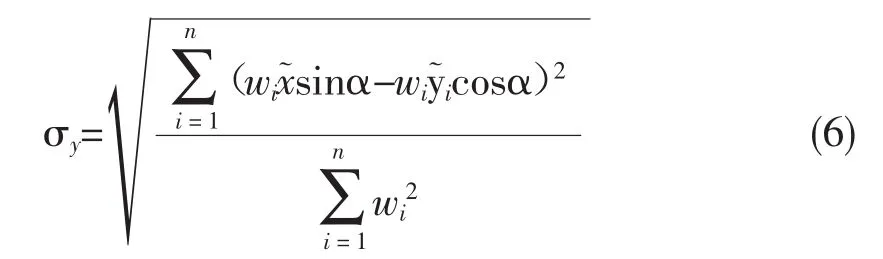

其计算公式[12]为:

重心:

方位角:

x轴的标准差:

y轴的标准差:

3 人口空间格局演变分析

3.1 人口密度分析

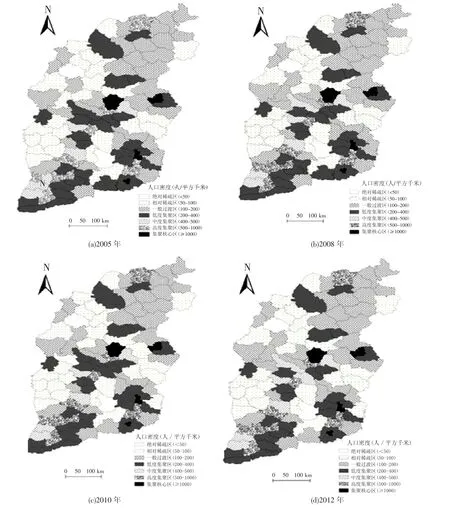

人口密度是体现人口分布最重要的方式和衡量人口分布区域差异的重要因素。本文结合山西省实际情况,将人口密度分为7级[4]:集聚核心区(人口密度≥1 000人/平方千米)、高度集聚区(人口密度500~1 000人/平方千米)、中度集聚区(人口密度400~500人/平方千米)、低度集聚区(人口密度200~400人/平方千米)、一般过渡区(人口密度100~200人/平方千米)、相对稀疏区(人口密度50~100人/平方千米)和绝对稀疏区(人口密度<50人/平方千米),运用ArcGIS10.3将山西省各县市数据与县级行政区划进行叠加,绘制出山西省2005—2016年人口密度分布图,见图1,用来揭示人口集聚现象和空间分布特征。

从2005—2016年,绝对稀疏区没有发生变化,包括临汾市安泽县和忻州市岢岚县,其中岢岚县地处黄土高原中部,水土流失严重;安泽县居于太岳山区,自然环境恶劣,因此人口较少,密度较小。相对稀疏区、一般过渡区、低度集聚区和中度集聚区的数量都呈现下降趋势,其中吕梁市的方山县和中阳县都由相对稀疏区转化为一般过渡区,不同的是发生改变的时间不一,方山县是在2008年,而中阳县在2014年,时间晚于方山县;吕梁市的临县从2005—2014年人口密度状况都处于一般过渡区,在2016年则转化为低度集聚区;晋中市的平遥县和文水县都从低度集聚区变成中度集聚区,其中文水县共发生三次转变,第一次于2008年由低度集聚区变成中度集聚区,第二次则是在2010年降为低度集聚区,2012年至今人口密度情况保持在中度集聚区状态,而平遥县的人口密度则是在2012年发生改变的;运城市的稷山县、临汾市的洪洞县以及孝义市都有原来的中度集聚区转变为高度集聚区,其中稷山县的人口密度早在2008年就发生转变,而洪洞县和孝义市的改变则发生在2014年。集聚核心区的数量从2005—2016年没有发生任何变化,人口密度从大到小依次为晋城市区,长治市区、太原市区以及阳泉市区。其中太原市作为山西省的省会城市,区位优势明显,人口密集;而相对密度较大的晋城市则是因为建成区面积较小,人口稠密。总的来说,山西省人口密度主要集中在一般过渡区,人口密度大约为100~200人/平方千米,在数量上占县级行政区数量的30%。从市域尺度看,太原市始终是人口密度最大的地市。

3.2 洛伦兹曲线分析

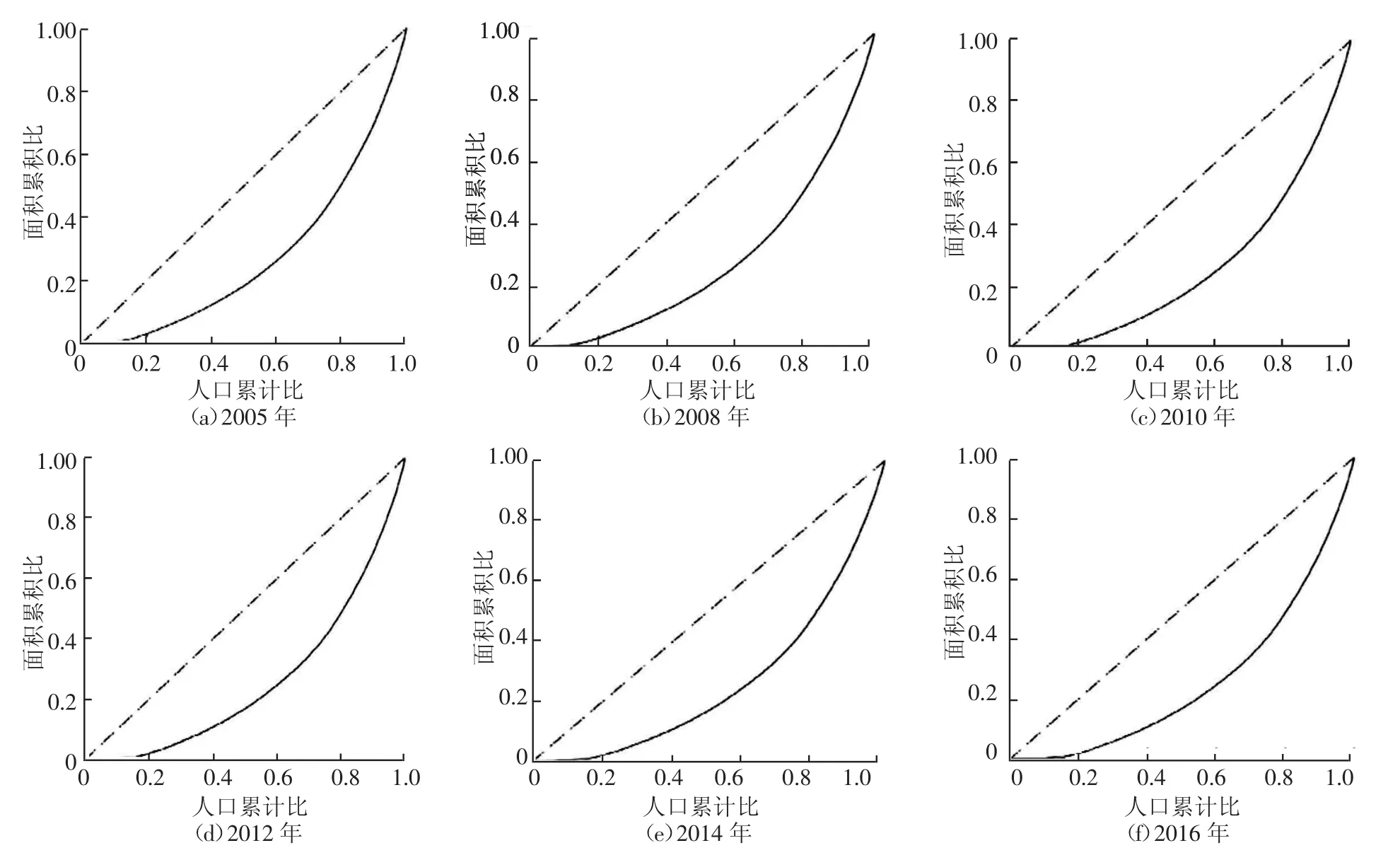

本文通过绘制山西省2005—2016年的面积与人口之间的洛伦兹曲线见图2,直观地表现了山西省人口分布的不均衡性。

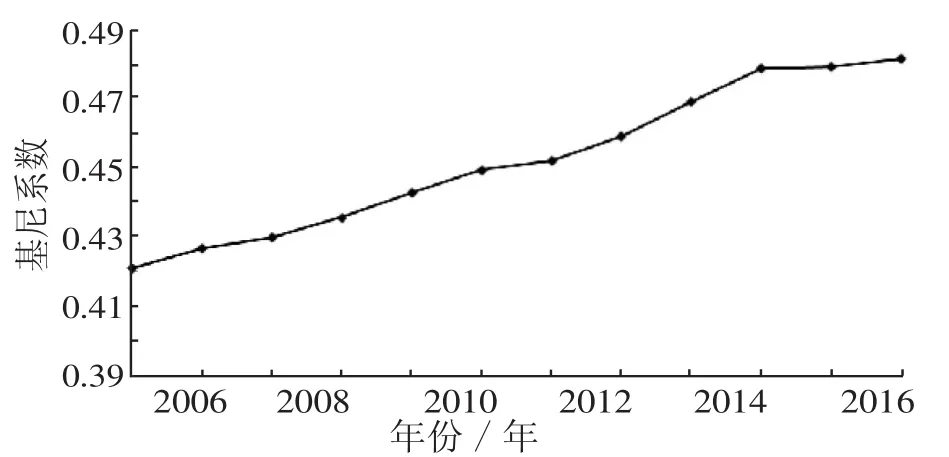

在洛伦兹曲线图中,中间的对角线代表着均匀分布。一般来说,一个地区的人口分布,不可能绝对均匀,也不可能绝对不均匀,应该是处于两者之间。在洛伦兹曲线中,分布越不平衡,曲线就越向横轴突出,曲线与均匀分布的对角线之间的面积越大[5.13]。从整体上看,2005—2016年,洛伦兹曲线偏离均匀分布的程度越来越大,具体表现为越向横轴突出,即山西省的人口与面积分布的不平衡性加剧,也就是说山西省人口分布的不平衡现象明显。例如山西省40%的人口数量,2005—2008年分布在15%的土地面积上;2010—2012年则分布在13%的土地面积上;2014—2016年分布在11%的土地面积上。2005—2008年80%的人口分布在50%的土地上;2010—2012年80%的人口分布在45%的土地上;2014—2016年80%的人口分布在43%的土地面积上。分布面积逐年降低,意味着人口分布的不均匀性不断加强。在洛伦兹曲线的基础上,计算出山西省2005—2016年的人口密度基尼系数,并绘制出山西省基尼系数变化趋势(图2)。2005—2016年基尼系数大致呈现逐年上升的趋势,从2005年基尼系数值G=0.42上升至2016年基尼系数值G=0.48(图3)。根据联合国有关组织的规定,人口密度的基尼系数为0.40是人口空间分布均匀的警戒线[11]。山西省的人口密度基尼系数均大于0.40,说明山西省的人口分布处于不均匀的状态。

图2 山西省2005—2016年面积与人口之间的洛伦兹曲线

图3 山西省2005-2016年基尼系数

3.3 人口重心分析

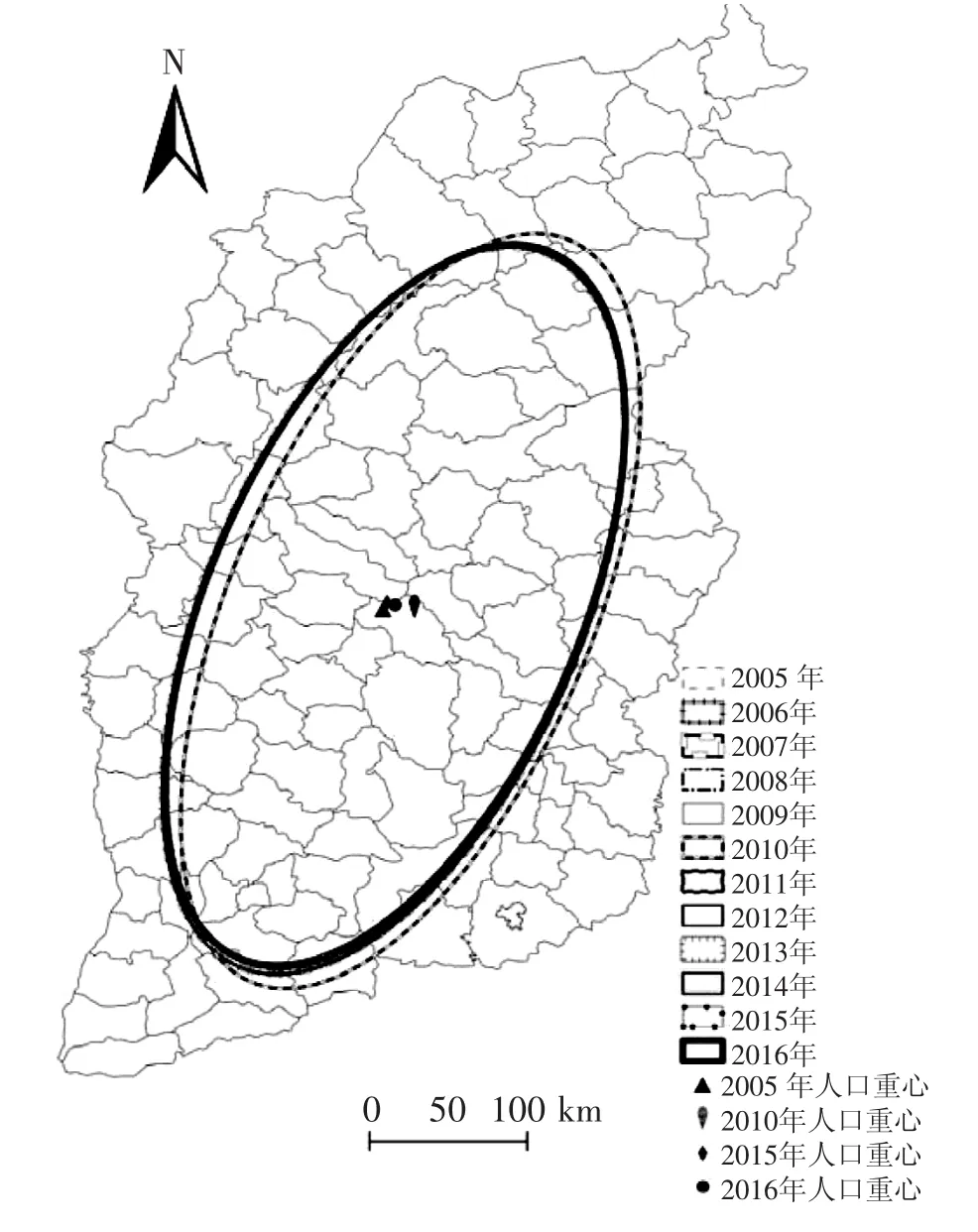

人口重心的迁移是衡量地区人口空间分布演变的重要指标,重心的位置一般都是用经纬度来表现[14-15]。结合ArcGIS10.3绘制山西省2005—2016年人口分布的标准差椭圆空间分布趋势图(图4)。

山西省的人口重心位于晋中市的平遥县内,2005—2016年人口重心的迁移先向东北移动,虽在2010年出现拐点向西北移动,但总体上呈现出向东北移动的趋势。从方位角分析,2005年标准差椭圆方位角23.529°,2010年方位角23.309°,2016年方位角23.928°。方位角经历了先变大到2010年变小然后继续变大的过程,方位角度变化值为0.619°。从经纬度分析,2005年人口重心位于112°1'E,37°26'N;2010 年人口重心位于112°28'E,37°27'N;2015 年人口重心位于112°15'E;37°30'N;2016 年人口重心位于 112°17'E;37°28'N从这些定量数据来看,人口重心在经度上东西移动了1.8',在纬度上南北移动了0.4',经度的移动明显大于纬度的移动,表明近十年山西省人口重心在纬度上变化平稳,在经度上变化较大,换句话说,近十年的山西省人口分布在东西方向上的不均衡性明显强于南北方向。出现这样的原因,主要是由于省会太原以及一些东部城市发展迅速,经济水平高,城市的影响力在不断扩大,对人员的吸引力加大。

4 人口分布空间格局的影响因素

4.1 人口分布与自然因素

自然因素在一定程度上对人口分布格局有着重要的作用。影响山西省人口分布的自然因素主要是地形因素和河流因素,山西省人口分布相对密集的地方主要集中在太原盆地、临汾盆地以及运城盆地(图5),地势平坦的地形因素和良好的水资源条件对人口的分布产生极大的影响。这些区域地处盆地,沿汾河分布,地势平坦,水源充足,水热条件良好,适合人类的居住。从图1可以发现,2005—2016年人口密度增大的地区也是沿着以上地区改变。反之,人口分布也会受到自然因素的限制,山西省地势较高,省域内有太行山、吕梁山,太岳山、中条山等山脉,这些山脉对人口的分布有着一定的限制性。山西省人口分布相对稀疏的临汾市安泽县和忻州市岢岚县,在很大程度上受地形因素影响。岢岚县位于吕梁山区,居于黄土高原之上,地势高,水土流失严重,土地贫瘠;安泽县位于太岳山区,地形崎岖,自然环境恶劣,人口密度小,人口分布稀疏。

图4 山西省2005—2016年人口分布的标准差椭圆

4.2 人口分布与经济因素

经济因素是人口分布的首要动力,城市化水平和工业化水平推动着人口的集聚和流动。人口和经济的发展一般来说都是同步进行,经济的繁荣必定会吸引人口的增长。山西省人口分布密度较高的地区太原市,作为省会城市,GDP产值增长迅速,2005—2016年的地区生产总值由41 795 200万元增长到129 662 000万元,经济发展快速,城市化水平高,社会公共设施完善,第三产业发展迅速,提供大量的就业机会,2016年太原市第三产业总产值72 181 200万元,贡献率高达55.6%,这些在一定程度上促进了人口的集聚。山西省的大同市,人口密度相对较高,主要得益于大同市的经济水平。大同市的地区生产总值十年间发展同样迅速,2005年GDP为8 931 620万元到2016年则提高到29 556 045万元。作为山西省的第二大城市,煤炭资源丰富,第二产业产值2016年为10 674 889万元,贡献率达36.1%,工业化水平高,经济实力雄厚。晋东南地区城市崛起,经济联系密集,经济实力不断增强,城市化水平逐渐上升,公共服务和基础设施相应完善,与河南、陕西的联系逐渐增强,吸引人口集聚。临汾和运城,位于晋陕豫黄河金三角地区,经济区位得天独厚,且在金三角的地位和作用日益显著,地区联动作用加强,经济快速增长,且位于汾河谷地,第一产业优势明显,农业基础良好,加之地区内有高校分布,高素质人才的带动作用加强,形成人口的集聚区。

图5 山西省人口分布地形图

4.3 人口分布与政策因素

政策对地区人口的分布和空间格局的演变有着一定程度的引导和控制作用,它是政府干预的主要表现手段[16]。2005—2016年,山西省正处于国家实施中部崛起的发展战略之中,发展活力增强,可持续发展能力显著提升,经济发展水平明显提高,社会稳定程度趋于和谐。2012年,国务院正式批复建立中原经济区,其中有山西省的晋城市、长治市、运城市,打开了山西省东南部的大门,这些都在一些程度上促进了山西的发展。山西省得到国家政策的支持,大力进行经济体制改革,利用煤炭产业优势,积极推进经济实力的增长,形成“一核一圈三群[17]”的发展模式,以省会太原作为核心城市,带动其他城市和县域的繁荣,促进山西省经济的增长。交通等基础设施不断增强,高速公路、国道和铁路四通八达,省域内更有石太、大西高铁贯通。其中大西高铁更是贯穿南北,加强山西各城市的交流和联系,促进县域间人员往来,带动城市发展。随着中国特色社会主义的发展,政策的支持作用越来越明显,在政策的支持带动下提供了大量的发展机遇,吸引了大量的外来人口在山西省的集聚。

5 结论

1)从人口密度来看,山西省的人口分布存在着显著的差别。整体而言,人口密度主要集中在一般过渡区,人口密度大约为100~200人/平方千米。从市域尺度看,太原市是人口密度最大的地市,人口密度变化较大。

2)基尼系数表明山西省的基尼系数大于0.40,处于不均匀状态,洛伦兹曲线表明2005—2016年山西省人口分布不均衡性加强,人口分布不均匀现象显著。

3)标准差椭圆显示出山西省人口重心在平遥县,2005—2016年,人口重心呈现出向东北方向运动的趋势,且东西方向的不均匀性大于南北方向的不均匀性。

4)人口分布空间演变格局受多种因素作用的影响,自然因素、经济因素和政策因素是引起山西省人口分布的主要因素,多种因素共同促进了山西省人口的分布。