生物炭对混施沼肥秸秆还田腐解特性的影响

王忠江 王泽宇 张 正 林贵英 刘 卓 崔 峰

(1.东北农业大学工程学院,哈尔滨 150030; 2.寒地农业可再生资源利用技术与装备黑龙江省重点实验室,哈尔滨 150030;3.武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司,武汉 430070)

0 引言

我国是一个农业大国,每年产生大量的农作物秸秆,在众多的秸秆利用技术中[1-4]秸秆还田以其能够提高土壤孔隙度、改善土壤团聚结构、利于下季作物增产,以及利用量大等特点成为近年来秸秆利用和研究的热点[5-9]。但还田后秸秆由于其碳氮比过高等原因致使其降解速度缓慢,因此如何实现还田后秸秆的高效、快速腐解成为近年来科研工作者的关注焦点[5,10-12]。目前,针对配施大量矿物氮肥降低秸秆还田后碳氮比[13]所引起的环境污染和土壤质量下降等问题,已有部分科研工作者提出利用沼气厌氧发酵后富含氮素等营养物质的沼肥,进行秸秆配施沼肥还田的研究[14-15],取得了较好的秸秆腐解效果,作为一种新的秸秆还田方式,其不仅加快了还田后秸秆的降解速度,而且充分利用了厌氧发酵后副产物——沼肥[16]。然而,玉米秸秆主要由木质素、纤维素和半纤维素构成,木质素属于高分子芳香类聚合物,难以水解,而纤维素被木质素和半纤维素以共价键形式包围其中,难以被微生物利用[5]。秸秆在配施沼肥还田后,虽然能够在一定程度上调节腐解过程中的碳氮比,但是沼肥在土壤中流失严重[15-16],难以长时间维持较高的秸秆降解速率。

生物炭是生物质材料在完全或部分缺氧的情况下经高温慢热解(小于700℃)产生的一类高度芳香化、难熔性固态物质[17],由于其疏松多孔的结构及巨大的表面积能够储存水分和养分,可以改善土壤的保肥能力和通透性,增加微生物活性等优点[17-21],成为近年来配施有机肥料或化肥的研究热点[21],也为秸秆配施沼肥还田的高效利用提供了新的研究方向。目前,生物炭的研究主要围绕在生物炭对作物生长[17,21]、微生物群落结构[6,22]、土壤团聚体和有机碳分布[19,23]等方面的影响,并已经取得一定的成果,但是对于生物炭的配施对秸秆降解的影响研究较少,生物炭与沼肥配施同步玉米秸秆翻埋还田的研究未见报道。因此,本文在前期研究的基础上探讨生物炭对秸秆与沼肥同步翻埋还田腐解的影响规律,对试验过程中玉米秸秆降解率、纤维素、半纤维素、木质素、有机碳、总氮等累积降解特征进行研究。

1 材料与方法

1.1 供试材料

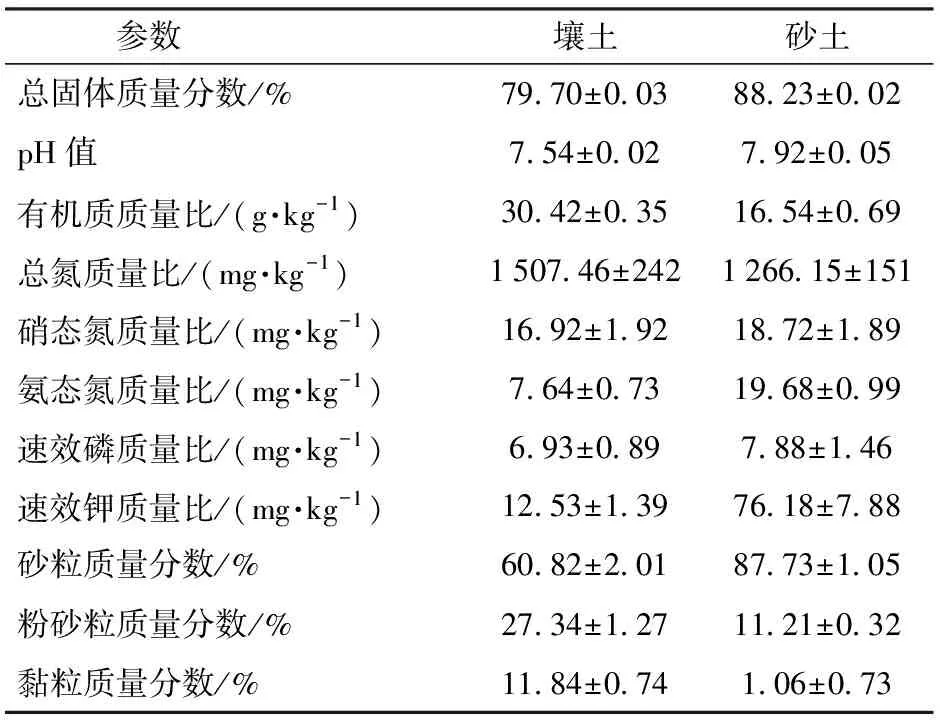

表1 土壤特性参数Tab.1 Characteristics of soils

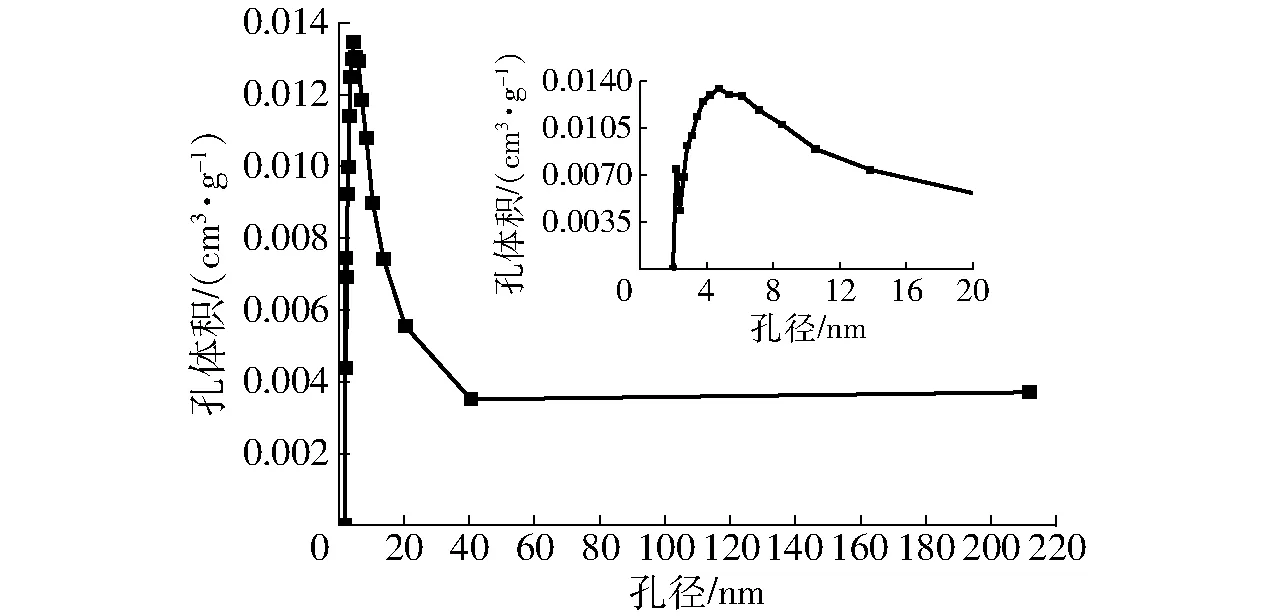

试验施用的生物炭由武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司生产,为竹产品炭,竹炭的制备温度为620℃,BET单点比表面积为(2.64±0.59)m2/g,BET多点比表面积为(3.89±0.56)m2/g,单点吸附总孔体积为(0.013±0.002)cm3/g,吸附平均孔径为(13.74±0.70)nm,孔径分布曲线如图1所示,粉碎过40目筛后备用。

图1 生物炭孔径分布曲线Fig.1 Pore size distribution curves of biochar

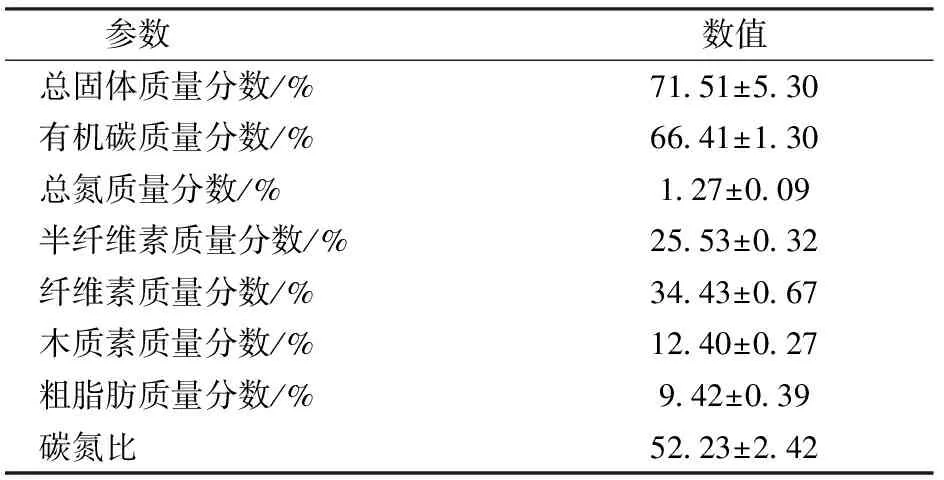

试验用玉米秸秆取自东北农业大学东门农学院实验田,玉米品种为“东农253”。待玉米收获后,立即用镰刀割取玉米秸秆地上部分,均匀晾晒7 d后,使用9ZT-1型铡草机将玉米秸秆处理成2 cm长的秸秆段,并在试验前测定供试秸秆相关指标,见表2。

表2 玉米秸秆特性参数Tab.2 Characteristics of corn stover

1.2 试验设计

在室温条件下,采用尼龙网袋(100目)法进行试验。尼龙网袋的尺寸:长20 cm、宽15 cm。秸秆与沼肥按照2∶3的比例均匀混合,静置30 min,待玉米秸秆充分吸附沼肥后装入尼龙网袋并封口。每袋装秸秆和沼肥混合物(秸秆混合物)120 g,埋入试验土柱15 cm处。试验共设4个处理,各处理如下:秸秆混合物+壤土(B1)、秸秆混合物+壤土+生物炭(B2)、秸秆混合物+砂土(S1)、秸秆混合物+砂土+生物炭(S2)。其中B2和S2还田土壤中生物炭含量为5%。

1.3 试验方法

试验采用4个3 cm厚的聚乙烯材料制成的长80 cm、宽60 cm、高65 cm的土槽,分别铺20 cm厚的壤土或砂土作为底土。将装有沼肥和秸秆混合物的尼龙网袋平铺在高50 cm、直径15 cm、厚度1 mm的聚乙烯土柱当中,尼龙网袋底层装土壤4.2 kg压实到土柱高度20 cm处,尼龙网袋上层装土壤2.0 kg压实到土柱高度35 cm处,确保所有土柱中土壤容重均为1.05 g/cm3。土柱底部留漏水孔,竖直放入土槽中,土柱之间用土壤填满,保持土层温度及试验过程土柱侧面避光[24]。试验过程中,每隔7 d取样一次,共取15次,每次取样后原来埋尼龙网袋处用试验土壤填平。取样后去除附着在尼龙网袋表面的泥土,然后将尼龙网袋在蒸馏水中上下浸提50次,冲洗干净并在100℃条件下干燥[14],之后用JFSD-100型粉碎机粉碎后测定秸秆中纤维素、半纤维素、木质素、总氮、有机碳质量分数,每个指标测定3次取平均值并计算标准差。每两次取样后向每个试验土柱表面均匀喷施50 mL自来水,保持土壤表面湿润、不板结。

秸秆中的纤维素、半纤维素和木质素含量采用ANKOM A200i型半自动纤维素分析仪(USA)测定[4],将干燥后的玉米秸秆粉碎过1 mm筛孔,准确称取0.5 g筛下物,装入F57专用滤袋中,封口,根据改进的范氏洗涤法,用ANKOM A200i型半自动纤维分析仪测定半纤维素、纤维素和木质素含量;秸秆质量采用干燥法测定[25];有机碳含量采用重铬酸钾容量法-外加热法[25];秸秆总氮含量采用Foss Kjeltec 2300型全自动凯式定氮仪根据仪器标准分析方法测定[16]。秸秆降解率计算式为

(1)

式中D1——秸秆降解率,%

M0——秸秆降解前干质量,g

ME——秸秆降解后干质量,g

组分累积降解率计算式为

(2)

其中

MS=M0XS

(3)

式中D2——组分累积降解率,%

MS——组分初始质量,g

Md——降解时间d时秸秆干质量,g

XS——组分初始含量,%

Xd——降解时间d时组分含量,%

数据处理与分析软件为Microsoft Excel 2013、Origin 9.1和SPSS 22.0。

2 结果与讨论

2.1 玉米秸秆降解规律

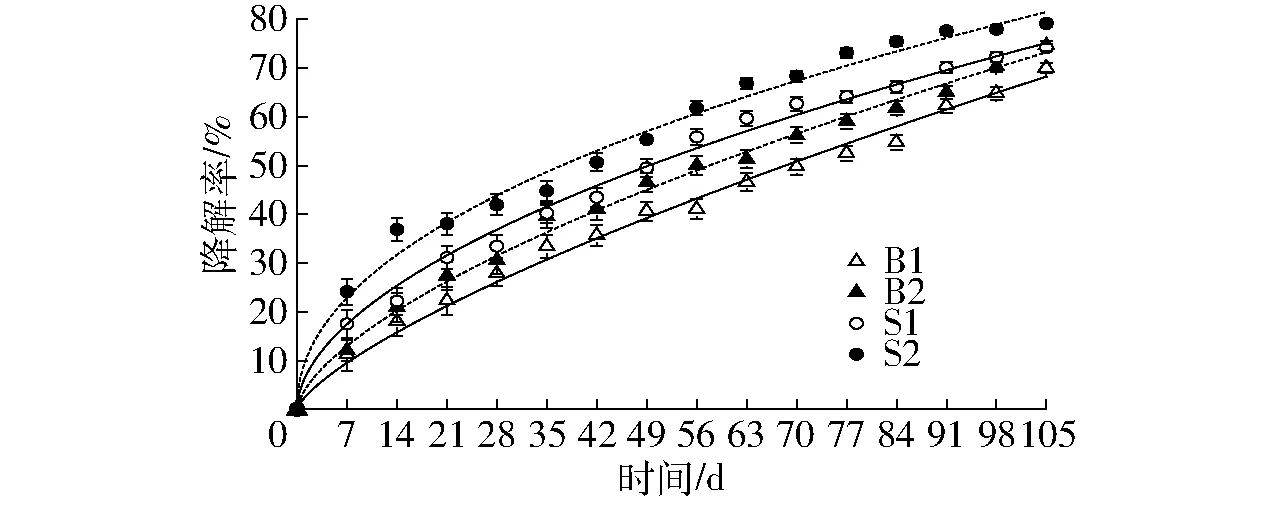

还田后秸秆降解率随时间的变化如图2所示。

图2 玉米秸秆降解率变化趋势Fig.2 Variation trends of decomposition rate of corn stover

由图2可以看出,4个试验组秸秆降解率的整体变化规律基本一致,秸秆的腐解过程主要分为3个时期:快速腐解期、腐解减缓期、腐解停滞期。不同处理秸秆各个时期所占时间不同,这与戴志刚等[7]的研究结果一致,具体表现为:S2在试验前期14 d腐解迅速,并在49 d时降解率达到55.33%,而S1、B2、B1达到该降解率的时间分别为56、70、84 d,在此之后各组降解率再次攀升并趋于稳定。形成这种现象主要是由于在秸秆降解过程中,秸秆中可溶性物质及半纤维素等组分首先降解,当降解到一定时间后难降解的木质素会阻碍降解的进行[5],直到降解木质素的微生物破坏木质素结构后,秸秆的降解速率再次增加直至稳定[11]。在整个降解过程中,添加生物炭组的秸秆(B2、S2)降解率始终高于未添加生物炭组秸秆(B1、S1),且砂土试验组秸秆(S1、S2)降解率始终高于壤土试验组(B1、B2)秸秆的降解率,经过105 d的培养,B1、B2、S1、S2秸秆的降解率分别为69.96%、74.63%、78.19%、79.14%,各组降解率差异均达到显著水平(P<0.05)。

由图2还可以看出,在壤土的还田试验中秸秆降解率前期和后期差异较小,中期差异较大,这种差异主要是由于添加生物炭后提高了土壤的孔隙度,便于秸秆降解微生物与氧气的接触,同时生物炭为微生物的繁殖提供了较大的生存空间。此外,生物炭的吸附性使得沼肥能够长时间的在秸秆腐解层附近停留,为微生物的降解和繁殖营造了适宜的碳氮比[13-14],促进了微生物的繁殖。而在砂土的还田试验中,S1和S2的秸秆腐解率的差异较在壤土中B1和B2的秸秆腐解率差异明显,主要是由于砂土和壤土相比土壤间的空隙较大,沼肥中的氮素损失速度更快、损失比例更大,添加生物炭后由于生物炭高吸附性的特点使砂土的固氮效果得到极大改善,提高了土壤不同粒级团聚体的营养水平和水分条件[26],促进了秸秆还田土壤微生物的群落演替[22],利于秸秆的降解。

2.2 玉米秸秆半纤维素累积降解率

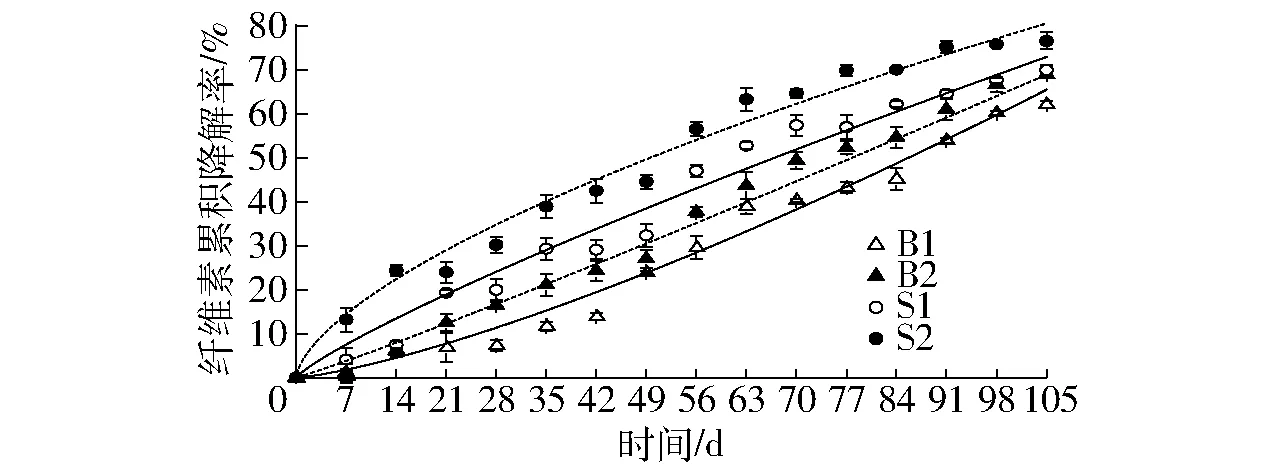

还田后秸秆的半纤维素累积降解率变化趋势如图3所示。

图3 玉米秸秆半纤维素累积降解率变化趋势Fig.3 Variation trends of cumulative decomposition rate of hemicellulose in corn stover

由图3可以看出,壤土2个试验组和砂土2个试验组半纤维素累积降解率变化规律基本一致,即试验开始后各试验组半纤维素累积降解率先快速上升,经历短暂的腐解减缓期后半纤维素再次快速腐解直至趋于稳定,在整个过程中添加生物炭组秸秆的半纤维素降解率始终高于各自对应的未添加生物炭组。具体表现为在壤土中前42 d秸秆的半纤维素降解率差异不显著,试验中期和后期差异较为明显,这主要是因为降解前期秸秆降解微生物主要生活在秸秆和秸秆所吸附的沼肥构成的环境中,随着微生物的不断繁殖、数量和种类的扩增,达到秸秆和土壤单位面积所能承受的极限,而比表面积大的生物炭能够提高单位面积微生物的种群数量[22],提高秸秆降解的速度,并能长期保持这种降解优势。而在砂土中2个试验组的差异在前期较为明显,且由于生物炭对沼肥有较好的保持能力,营造了适宜的腐解碳氮比,使得S2组半纤维素的降解率并未表现出明显的降解减缓的现象,由快速腐解期直接进入腐解停滞阶段;同时在S1组试验过程中,砂土和秸秆为微生物提供的生存空间有限,且沼肥在砂土中流失严重[15-16],较长的木质素腐解时间使得降解半纤维素的微生物随沼肥在土壤中不断繁殖和扩散,当木质素与半纤维素解开共价键后,半纤维素与微生物得以充分接触,降解率将有一个明显的提升阶段[5]。试验结束时,2个壤土试验组秸秆半纤维素累积降解率维持在75%左右,而砂土的2个试验组秸秆半纤维素累积降解率维持在85%附近,且在壤土和砂土中,添加生物炭组降解率均比未添加组高出5个百分点。

2.3 玉米秸秆纤维素累积降解率

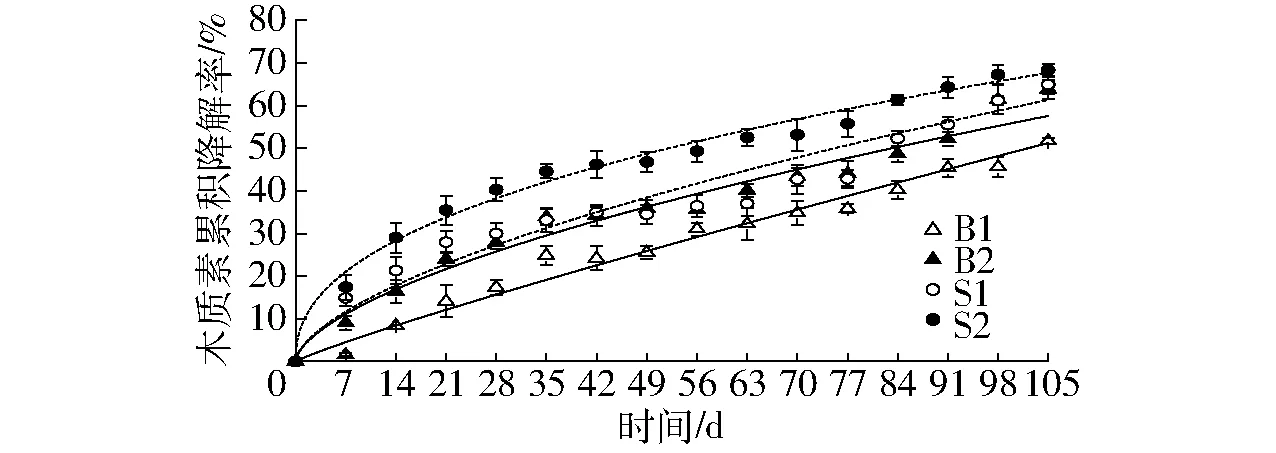

还田后秸秆纤维素累积降解率变化趋势如图4所示。

图4 玉米秸秆纤维素累积降解率变化趋势Fig.4 Variation trends of cumulative decomposition rate of cellulose in corn stover

由图4可以看出,砂土2个不同处理的试验组在整个试验过程中均呈现纤维素累积降解率高于壤土的2个试验组,且未添加生物炭组的降解率均低于对应的添加生物炭组。这种现象主要是因为降解纤维素的土壤纤维素酶是一种复合酶,其中土壤β-葡糖苷酶是其重要的组成部分和限制因子,秸秆配施生物炭能显著提升土壤2种纤维素酶的活性[21],从而促进纤维素的降解。从图4还可以看出,除S2组外,其他3组纤维素在试验初期降解缓慢,通过与秸秆的降解率对比后发现,各组纤维素累积降解率达到50%时所用的时间与秸秆的降解率基本一致,这说明秸秆的降解率与纤维素的降解率有显著的相关性(P<0.05),这与王旭东等[8]的研究结果一致。经过105 d的腐解,各试验组纤维素的累积降解率由大到小排序为S2组(76.59%)、S1组(73.99%)、B2组(68.88%)、B1组(62.10%)。

2.4 玉米秸秆木质素累积降解率

还田后秸秆木质素累积降解率变化趋势如图5所示。

图5 玉米秸秆木质素累积降解率变化趋势Fig.5 Variation trends of cumulative decomposition rate of lignin in corn stover

由图5可以看出,4个试验组木质素累积降解率规律基本一致,即试验前期木质素快速降解,试验中期木质素降解速度较慢,49 d后木质素降解速度又开始逐渐增加,且添加生物炭组木质素的累积降解率显著高于对应的未添加生物炭组累积降解率(P<0.05)。这种现象的主要原因是由于木质素是秸秆中最稳定的组分,是秸秆降解的主要限制因素[4,8],与半纤维素和纤维素相比,木质素分子结构复杂而且不规则,对酶水解作用呈抗性[27]。随着试验的进行,玉米秸秆中致密的表皮组织和维管束遭到破坏,细胞壁变薄,内部结构疏松[11,28],解除了木质素的包裹作用,进而促进了微生物对半纤维素和纤维素的降解,这与曹莹菲等[29]的研究结果一致。而施用生物炭后提高了土壤微生物的活性和酶活性,对秸秆组织的降解程度更好,进而促进木质素的降解。试验结束时,4个试验组木质素累积降解率分别为B1组51.65%、B2组63.81%、S1组64.95%和S2组68.34%,且在壤土中添加生物炭能够显著提高秸秆木质素累积降解率(P<0.05)。从图5中还可以发现,B2组降解率与S1组降解率差异不显著(P>0.05),这表明施加生物炭后能够显著改善土壤的空隙结构,使得壤土具有类似砂土疏松、透气的性质,促进微生物对木质素的降解。

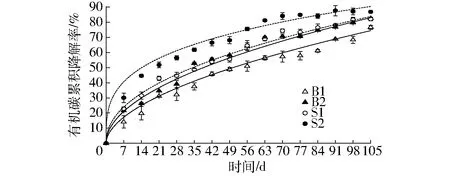

2.5 玉米秸秆有机碳累积降解率

还田后秸秆有机碳累积降解率变化趋势如图6所示。

图6 玉米秸秆有机碳累积降解率变化趋势Fig.6 Variation trends of cumulative decomposition rate of organic carbon in corn stover

由图6可以看出,在腐解过程中,秸秆中有机碳呈现持续释放状态,试验前期4个试验组均保持较高的有机碳降解率,在试验中后期降解率维持在一个相对较低的水平并最终趋于稳定。这是因为秸秆还田增加了土壤中的腐殖酸等有机质,主要是通过秸秆中有机碳的矿质化作用[9-10],秸秆中有机碳累积降解率越高,秸秆的腐解量越大,秸秆和生物炭配施增强了土壤微生物对秸秆的矿质化作用[23],同时配施生物炭还田能够有效保持土壤的含水率及各种营养成分,使秸秆在多种酶的协同作用下转化为疏松多孔的腐殖质。此外,通过对比木质素累积降解规律不难发现,木质素累积降解率越高的试验组,其秸秆有机碳的累积降解率也越高,这与王旭东等[8]研究的不同肥力条件下玉米秸秆腐解效果一致。在试验结束时,除B1试验组有机碳累积降解率为76.67%外,其他3个试验组累积降解率均维持在85%左右。

2.6 玉米秸秆总氮累积降解率

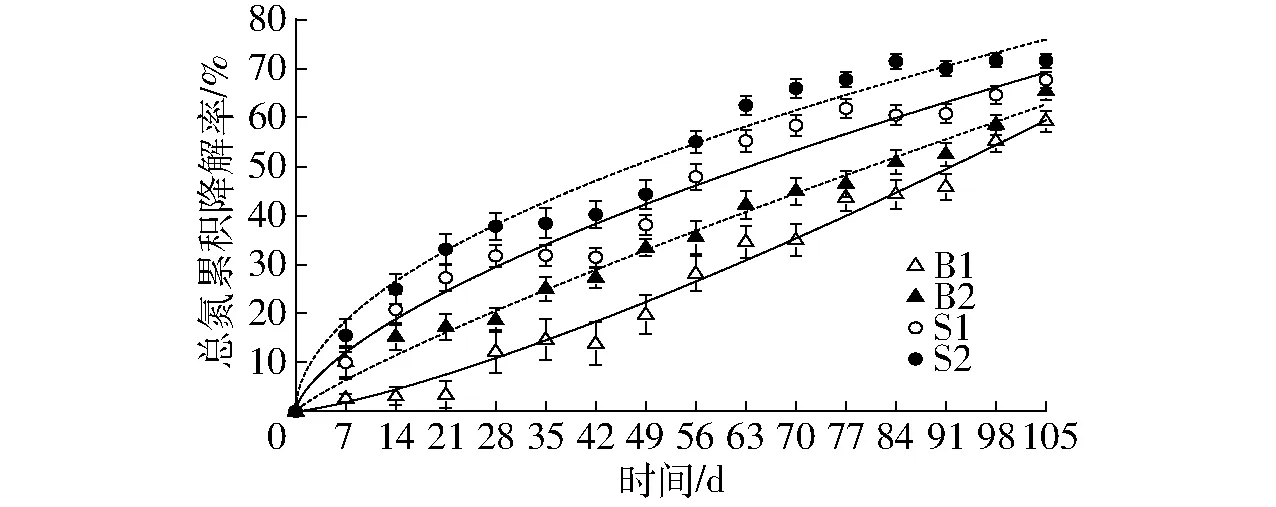

还田后秸秆的总氮累积降解率变化趋势如图7所示。

图7 玉米秸秆总氮累积降解率变化趋势Fig.7 Variation trends of cumulative decomposition rate of total nitrogen in corn stover

由图7可以看出,4个试验组秸秆总氮累积降解规律总体上与有机碳类似,整体上呈现先快后慢的趋势,但同时也存在差异,B1组秸秆在前21 d总氮释放缓慢,这主要由于氮素作为植物重要的结构物质,被微生物分解为可溶于水的氨态氮和硝态氮,壤土质地较其他试验组土壤黏重[26],导致秸秆中氮素释放后流失缓慢,而添加了生物炭的B2组土壤由于生物炭改变了土壤的通透性并且具有较强的吸附作用,使得释放后的氮素能够相对比较容易地扩散到周围的土壤中。由图7还可以看出,累积降解率的拐点出现在第49天,4个试验组在拐点处的累积降解率变幅介于19.80%~41.33%,这与代文才等[3]的研究结果相符。在试验结束时,各试验组总氮累积降解率由大到小为S2组(71.57%)、S1组(67.68%)、B2组(65.37%)、B1组(59.20%)。

3 结论

(1)土壤中添加生物炭对混施沼肥秸秆还田具有显著的促进作用,在105 d的试验周期内,秸秆混合物+壤土(B1)、秸秆混合物+壤土+生物炭(B2)、秸秆混合物+砂土(S1)、秸秆混合物+砂土+生物炭(S2)的降解率分别为69.96%、74.63%、78.19%、79.14%。

(2)本试验条件下,培养前49 d均为秸秆各组分快速腐解期,并且半纤维素的快速腐解期出现得较早。此外,秸秆降解各组分之间表现为秸秆的降解率与纤维素降解率具有显著的相关性;添加生物炭对秸秆木质素的降解具有显著的促进作用,而木质素的降解又与有机碳的降解具有正相关性。

(3)在整个试验过程中,秸秆混合物+砂土+生物炭(S2)组秸秆各组分累积降解率均在91 d最先进入腐解停滞期;秸秆混合物+壤土(B1)组的各组分累积降解率均低于其他3个试验组,说明秸秆与沼肥同步翻埋还田后,土壤的透气性越好、养分保持越好的土壤环境更加利于秸秆的腐解。