内涵发展时期高等学校内部效率研究

任文隆 李国俊 董现垒

一、引言

从“十二五”开始我国的高等教育更加强调内涵发展,核心任务是稳定办学规模,调整办学结构,提高教育质量。高校必须实行分类管理、绩效管理,把高校布局结构、发展绩效作为资源配置、专业及招生计划调整的重要依据,通过法规、政策、拨款、评估等方式引导特色发展。对高等学校内部运行效率进行研究,分析高校生产规模、投入产出水平,特别是把生产组合的运行效率作为衡量高校内涵发展的一个角度,具有较高的研究价值。

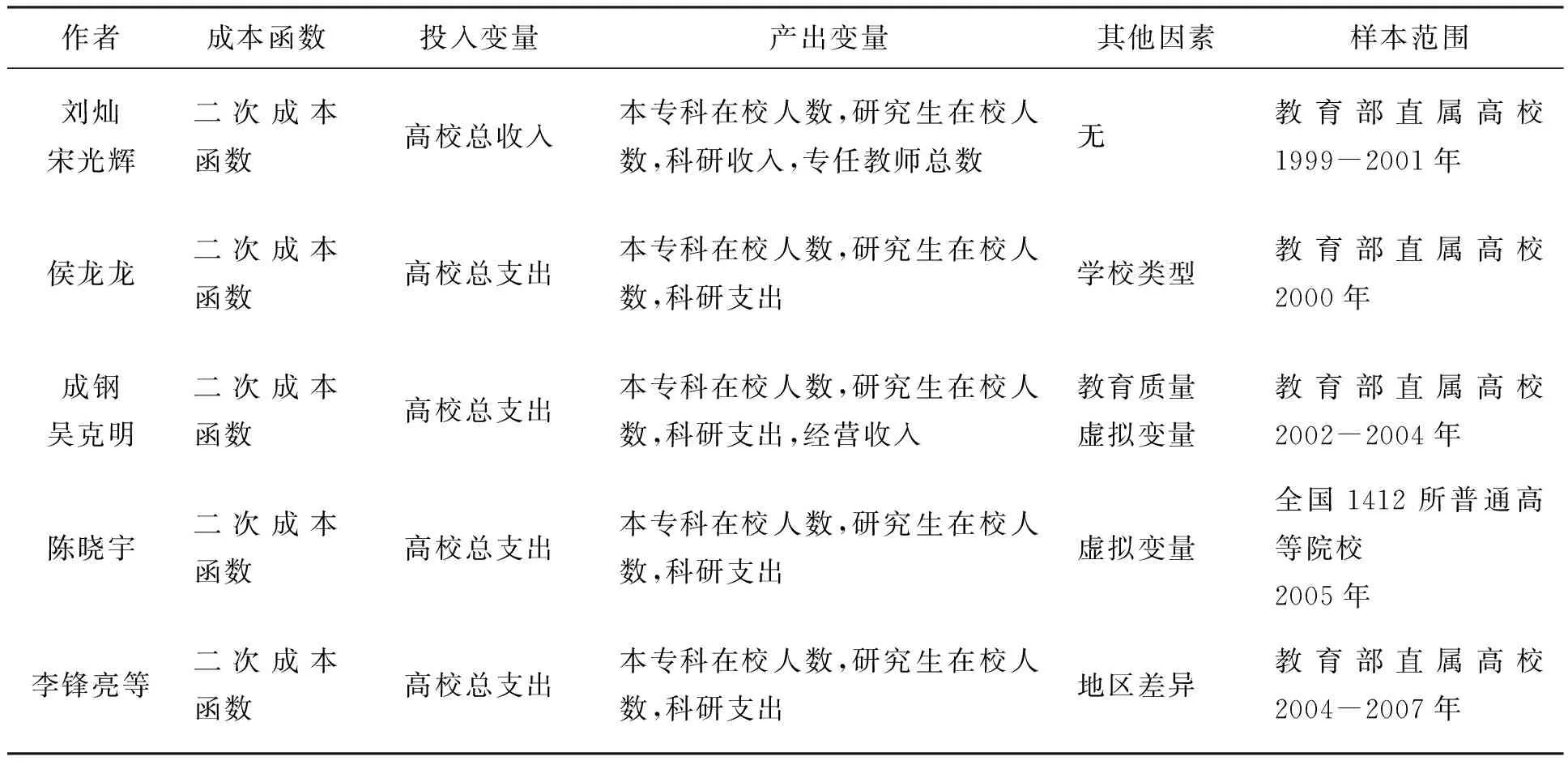

规模经济和范围经济理论一直被用于研究高等学校的内部运行效率,特别是内部产出的组合效率。早在20世纪90年代,马陆亭就从规模经济和范围经济协同发展的角度定性探讨了中国高等教育的发展模式*马陆亭:《从规模经济到范围经济──对21世纪中国高等教育发展模式的思考》,《中国高教研究》1996年第6期,第17-19页。。刘灿、宋光辉等人采用多产出二次成本函数和教育部直属高校的数据研究我国高校扩招过程中规模经济和范围经济变化,进而对扩招后我国高校办学规模的科学性和合理性进行研究*刘灿、宋光辉:《高校扩招过程中的规模经济和范围经济》,《经济理论与经济管理》2004年第1期,第44-48页。*宋光辉:《扩招后我国高校办学规模确定的经济分析》,《山西财经大学学报(高等教育版)》2004年第3期,第17-20页。。侯龙龙从范围经济的角度,研究了我国不同类型和不同地区高校的内部效率,提出了不同类型和不同地区高校的最优生产方式*侯龙龙:《不同类型高校的内部效率—从范围经济的角度》,《清华大学教育研究》2006年第2期,第15-22页。*侯龙龙:《不同地区高校的内部效率—从范围经济角度考察》,《教育与经济》2006年第1期,第37-41页。。成钢、吴克明利用范围经济理论对教育部直属高校的本科生教学、研究生培养和科研活动之间的资源互补状况进行了研究*成刚、吴克明:《我国高校内部效率研究—基于范围经济的分析》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2007年第2期,第81-91页。。陈晓宇、董子静采用全国1412所普通高等院校2005年的数据,研究了我国高等教育大众化过程中不同类型的高等教育机构的规模经济和范围经济水平,从分类管理的角度得出相关结论*陈晓宇、董子静:《大众化阶段高等教育的规模经济与范围经济》,《教育研究》2011年第9期,第14-21页。。李锋亮等以教育部直属高校为例,研究了2004-2007年我国高校规模经济与范围经济的地区差异以及变化情况*李锋亮、邹凯、付新宇:《我国大学规模经济与范围经济的地区差异》,《复旦教育论坛》2015年第4期,第57-63页。。

表1 国内主要研究情况

以上研究,以定量研究为主,基本思路都是基于Baumol(1982)和Dundar(1995)的理论,通过二次成本函数模型描述高等学校投入产出之间的关系,再利用样本高校的投入产出数据对模型参数进行估计,以此作为规模经济和范围经济分析的基础。众多研究中,除陈晓宇的研究采用全国高校的数据外,其余研究都选择采用教育部直属高校的数据,且均为各高校整体投入产出数据。之所以如此,一方面是数据的可获得性较强,另一方面,教育部直属高校的投入口径具有一致性,容易获得较好的模型估计R值,但也存在先天的不足。从教育财政的角度看,财政部门对高校拨款的依据是各种类型和层次的在校生人数,在以收定支、不提倡事业结余的财政管理思路下,总收支和在校生的关系在财政拨款时就已经隐含在其中。而普遍认为这种关系并不能准确反映高校内部真实的投入产出配比关系*李国俊、 任文隆、卞艳、高辉、 张执力、高雅霞:《理工类学科与人文类学科生均培养成本构成分析—以北京市属本科院校为例》,《中国高教研究》2011年第1期,第37-40页。。因为,高校内部资源二次分配的思路不尽相同,合理的情况是获得财政拨款后,高校会根据自己内部二级单位的成本需求进行资源的二次分配。

因此,以高校内部二级学院的投入产出数据为样本进行模型参数估计比采用高校整体数据更具合理性和科学性。然而,目前还很少有研究利用高校内部二级学院的数据进行相关研究,主要受限于二级学院数据的获取及数据统一性。各高校的财务管理模式和会计核算体系不尽相同,内部统计口径也不完全一致。涉及各高校二级教学科研部门的学生情况、师资情况、资产状况、各类收入和支出情况等数据往往需要协调学校内部多个部门,而各单位对数据口径的理解也不尽相同。

本文在以往研究的基础上,构建并改进高等学校二级学院投入产出模型,研究北京市属高等本科院校的办学经济性。

二、概念界定和模型建立

(一)概念界定

1.规模经济

规模经济是指生产规模扩大的同时,产品的长期平均成本下降,经济效益增加的现象。根据Baumol (1982)的理论,单一产出的规模经济定义为:

(1)

式中,AICi和MCi分别是产出i的平均递增成本和边际成本。Si大于1表示产出i规模经济存在,小于1表示规模经济不存在。

所有产出的总体规模经济定义为:

(2)

S大于1表示总体规模经济存在,小于1表示总体规模经济不存在。

2.范围经济

范围经济是指同时生产几种产品的成本低于每种产品单独生产的成本。根据Dundar(1995)的理论,单一产出的范围经济定义为:

(3)

SCi大于0表示产出i范围经济存在,小于0表示范围经济不存在。

所有产出的总体范围经济定义为:

(4)

SC大于0表示总体范围经济存在,小于0表示总体范围经济不存在。

(二)成本函数选择

高等教育生产函数的选择主要受三方面因素的影响:第一,高等教育产出具有多样性;第二,高等教育的产品存在质量差异;第三,样本数据中的某些产出可能为零(如某个学院可能没有博士生)。根据以上约束条件,美国著名经济学家Baumol 等人确定了合理的成本函数可能的三种形式:二次型成本函数、常替代弹性 (CES) 成本方程和混合对数方程*成刚:《中外高等教育成本函数研究》,《江西财经大学学报》2006年第5期,第102-107页。。由于北京市属高校办学层次差别较大,有以教学为主的大学,也有教学研究型大学,样本高校中很多二级学院没有博士点,甚至没有硕士点,这意味着硕士生和博士生培养的产出可能为零。由于二次型成本函数模型不受产出为零的影响,因此本研究的成本函数基于多产出二次型成本函数形式进行建模。

(三)解释变量选择

1.人才培养产出

新时期高等学校的基本功能为人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。现有的研究基本都是采用本专科在校人数、研究生在校人数作为人才培养的产出指标。之所以不用毕业生人数,其逻辑在于学校当年的经费投入是用来保证所有在校生的培养需求,而不仅仅是毕业生。在本研究中,采用本专科在校人数、硕士研究生在校人数和博士研究生在校人数作为人才培养的产出指标。

2.科学研究产出

科学研究的产出最直接的是科研成果,而事实上却很少有学者采用科研成果作为自变量。主要原因是科研成果在质量上无法衡量。更多的是采用科研收入或支出作为一个单位科学研究方面的产出指标。本文认为,大学的资源投入带来学校综合实力的提升,直接体现在科研收入增加。科研收入规模本身具有数量和质量两个方面的内涵。就同一学科而言,科研收入数量越大,代表被社会认可的程度越高,科研实力越强。

3.社会服务产出

在现有研究中,很少考虑社会服务产出,只有在成钢、吴克明①的模型中社会服务产出被作为自变量,采用的指标是经营收入。本文认为,社会服务主要产生经营收入,对应经营支出。无论是经营收入和支出,都与全日制学生的培养没有直接关系,因此,本研究不考虑社会服务收入和支出。

4.其他考虑因素

差异化和层次性是高等教育的两个主要特征。不同学科对于资源配置水平的基本需求不同,比如,理工类专业往往比人文类专业需要更多的仪器设备。因此设置生均设备变量ES反映学科差异。教师是任何教育的核心,专任教师和学生的数量比SF被认为是学生培养质量的基本保证。科研收入规模体现高校的办学定位和科研实力,因此,设置生均科研收入RS和师均科研收入RT两个变量。由于政府在配置教育资源时会对重点大学倾斜,因此,设置变量MU反映是否为重点大学。

(四)被解释变量选择

目前有代表性的研究都是采用样本高校的总收入或总支出(表1)作为高校的投入变量。因变量选择需要考虑方程两边的平衡,即投入和产出需匹配。因此,本研究的总成本TC采用高校的支出数据,根据高等学校会计制度的科目分类,包括教育事业支出、科研事业支出、行政管理支出、后勤保障支出和其他支出。其中,基本建设和政府化债部分需要剔除。原因是基本建设不属于经常性支出,不同年度不同高校之间的差别很大,且和学校培养并无直接关系,会对模型的拟合效果产生负面影响;离退休支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和经营支出由于和学校当前的教学和科研职能没有直接关系,也需要剔除。

(五)模型建立

(5)

其中,TC为总成本,a0为常数项,ai和bij是产出变量的系数,Qi代表产出。SF为生师比,RS为生均科研收入,RT为师均科研收入,ES为生均设备价值,MU代表是否为重点大学(MU=0 or 1)。ξ为随机误差项。

三、数据来源和归集

模型参数估计采用2014年北京市属本科院校二级学院的数据。北京市属公办普通高等本科高校19所,其中艺术类高校4所,医学类、体育类、农业类高校各1所,将以上7所高校剔除,剩下12所高校主要涵盖理工、人文和经管类专业。本次采集了12所高校中7所高校的83个二级学院的数据,涵盖3所理工科为主的高校,4所人文管理为主的高校,其中1所为211建设高校。由于各高校的财务管理方式和会计核算体系不尽相同,有的高校实行财务分级管理、统一核算,有的高校实行财务统一管理、统一核算,造成个别高校的部分二级学院成本无法准确归集,本研究将无法合理归集成本的二级学院剔除在外。例如:高校7的管理体制分为本级和5个独立学院。由于会计核算的原因,本级的数据无法拆分,因此,高校7只保留了5个独立二级学院的样本。

表2 样本学院数据分布

83个二级学院中有理工类学院33个,人文类学院31个,经管类学院19个。采集数据包括各校二级学院学生数据、教师数据、收入和支出数据、资产数据等。由于各高校财务管理和会计核算体系不尽相同,相应数据归集的过程也有差别。基本原则是:与培养学生相关的直接支出全部计入各二级学院的总成本,学校不在二级学院核算的间接支出,如学校公共部门的水、电、气、暖等公用支出,教辅部门、行政部门和后勤部门支出按照当量学生人数*根据《2013年北京市级部门预算编报指南》本科生、硕士生、博士生的折合系数为1∶1.5∶2.5分配到各二级学院。

四、结果分析和讨论

(一)模型参数估计

第一步:用Spss19.0采用最小二乘法对模型参数进行估计,结果如表4,R方为0.834,但变量之间存在严重的多重共线性,模型参数估计没有意义。

第二步:为消除多重共线性的影响,对变量1至14进行因子分析,提取公因子F1、F2、F3,再将他们和变量15至19作为解释变量,并通过逐步回归的方法对模型参数进行估计。

表3 各变量的描述统计量

表4 模型参数估计结果1

表5 模型参数估计结果2

回归过程中,生均科研收入、师均科研收入、生均设备、重点大学均不显著,逐步剔除。最后结果见表5。

(二)结果分析

1.分学科规模经济分析

根据表6,83个样本中,总体规模经济67个,占比81%。从个别产出来看,本科生规模经济占比27%,硕士生规模经济占比51%,博士生规模经济占比54%,科研规模经济占比53%,均不足60%,处于较低水平。

表6 分学科规模经济分析

注:同一高校学院个数不一致是因为不是所有学院都同时培养本科生、硕士生和博士生。

在经管、理工和人文三类学科中,经管类学科的总体规模经济水平最低,只有53%,分别低于理工类和人文类学科35和37个百分点。本科规模经济水平普遍较低,理工类学科四种产出的规模经济水平均高于经管类和人文类学科。其中,本科生培养规模经济水平分别高出经管类和人文类学科19和23个百分点。硕士生培养规模经济水平分别高出经管类和人文类学科31和18个百分点。博士生培养规模经济水平高出经管类学科32个百分点。科研规模经济水平分别高出经管类和人文类学科24和4个百分点。

2.分高校规模经济分析

根据表7,83个样本总体规模经济占比81%。其中,高校1总体规模经济占比100%。高校5和高校7总体规模经济分别为56%和0,且高校5和7均为经管类学科为主的大学。经过扩招,经管类学科为主的高校较多处于规模不经济的状态,特别是高校5和高校7不宜再扩大招生规模。

表7 分学校规模经济分析

注:高校1-3为理工类学科为主的大学,高校4为人文类学科为主的大学,高校5-7为经管类学科为主的大学。

在各产出层面,高校1的规模经济水平都高于其他高校。本科生培养的规模经济水平在4种产出中处于最低,分别比硕士生和博士生低24和27个百分点。高校3和高校7所有二级学院的本科生培养均处于规模不经济状态。

3.分学科范围经济分析

根据表8,样本中经管类、理工类和人文类三类学科都处于范围经济状态。人文类学科无论在总体范围经济还是各单项产出的范围经济水平都高于其他两个学科。

表8 分学科范围经济分析

原因在于理工类学科之间的差异较大,需要大量的仪器设备,且对设备的种类和档次的需求存在很大差异,对图书资料的需求也各不相同,学科间通用性不高。经管类学科虽然不像理工类学科需要高价值的仪器设备,但同样也需要实验机房和功能不同的仿真模拟平台。例如,材料学科的本科生培养以理论学习为主,教学实践为辅。一旦人才培养的层次提高到硕士或者博士级别,意味着科研实力和科研经费的规模都达到一定水平,且层次越高、水平越高,对大型、尖端仪器设备的需求也会出现跃升式的增加。如果一个学院不能正确处理好本科生、研究生培养和科学研究的关系,则范围经济水平势必受到影响。相比之下,人文类专业对于仪器设备和仿真平台等硬件设施没有过多要求,在图书资料、师资配置等方面也具有较强的通用性。因此人文类学科的教学和科研更容易形成相互协调,达到更好的范围经济水平。

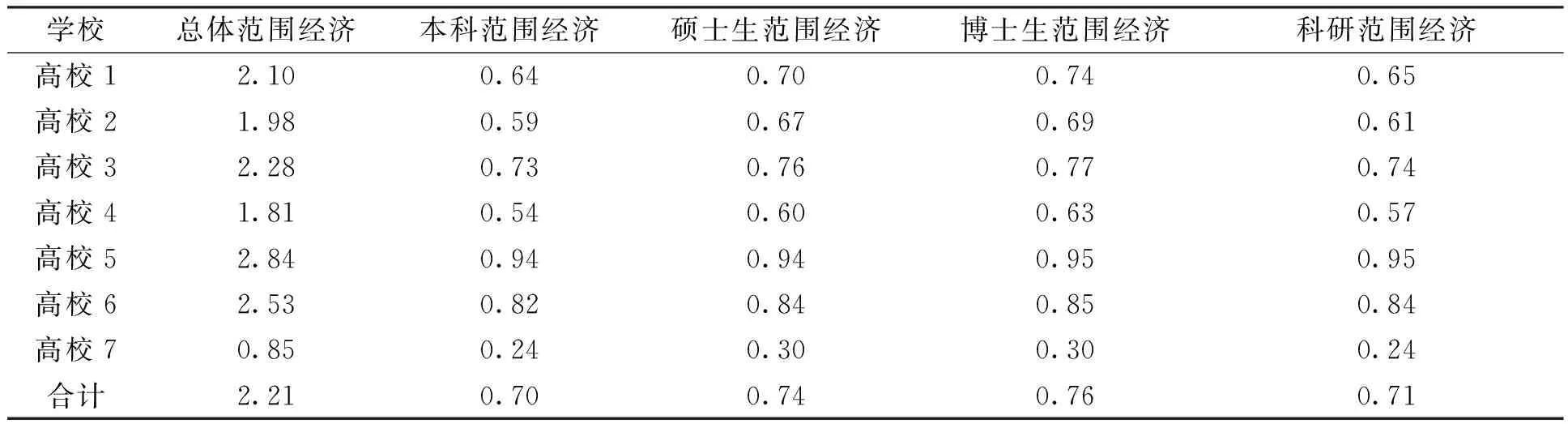

4.分学校范围经济分析

从高校角度看,所有的样本高校都处于范围经济状态。高校5无论是总体范围经济还是各产出单项范围经济水平都高于其他高校。经分析,高校5是一所以语言类专业为主的人文类高校,具备上面分析特点。不仅在本文,在其他研究人员对教育部直属高校的范围经济水平进行研究时也得出了类似的结论,例如成刚和吴克明*成刚、吴克明:《我国高校内部效率研究——基于范围经济的分析》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2007年第2期,第81-91页。、侯龙龙*侯龙龙:《不同类型高校内部效率——从范围经济的角度》,《清华大学教育研究》2006年第2期,第15-22页。的计算结果都显示,教育部直属高校中外语类、艺术类院校的范围经济水平普遍高于理工类高校。

表9 分学校范围经济分析

高校7受财务管理和会计核算模式的限制,校本部的办学成本无法归集到二级学院,只保留了5个独立办学二级学院的样本数据。高校7由于历史的原因,办学体制比较特殊,全部独立二级学院的办学规模与本部基本相当。因此,对高校7的规模经济和范围经济进行分析,实际上体现了其独立办学模式的经济性,也可以作为对其特殊办学体制的考量。表9显示高校7的总体范围经济水平和各项产出的范围经济均与其他高校有一定差距。

五、结论和建议

本文采用北京市属普通高等学校二级学院的数据,通过构建多产出二次成本函数模型对北京市属高等学校内部规模经济和范围经济进行研究。分析结果表明:

(1)经过“十五”“十一五”期间的扩招,北京市属高校本科生规模经济总体处于较低水平,且高校之间存在较大差距,学科发展不平衡,新时期内涵发展的要求还有待进一步落实。

调研的二级学院中,本科生培养上处于规模经济的学院只占27%,比其他产出的规模经济水平低20多个百分点。个别以教学为主的高校规模经济水平较其他高校差距较大,反映出高校之间在规模控制和办学理念转变上存在较大差距。经管类学院、理工类学院和人文类学院的平均当量在校本科生规模分别为1663人、1212人和640人。相比之下,各类学院的规模经济水平与现有办学规模成反比。虽然样本学院的总体规模经济程度达到81%,但从学科的角度看,人文类和理工类学科的规模经济水平在90%左右,而经管类专业的规模经济水平偏低,只有53%。由于本文采用的是2014年度的数据,说明经过了“十五”“十一五”期间的扩招,北京市属高校经管类、理工类和人文类学科本科生的在校生规模已经达到或超过了资源承载的合理水平。新时期内涵发展的要求还有待进一步落实。

建议北京市教育主管部门在市属高等学校的管理中,对办学规模的调控应根据市场需求,充分考虑不同高校和不同学科的实际情况,制定差异化的调控政策。在总量控制的前提下,招生指标向未来社会需求大、市场前景好、规模经济水平高的学科和高校倾斜,同时将高校的内部效率纳入财政综合绩效考评体系和高校收入挂钩,引导和激励高校特色办学、差异化发展。

(2)从范围经济的角度看,样本学院的4类产出基本都处于范围经济状态,人文类学科普遍范围经济水平高于理工类和经管类学科。

一方面,理工类学科和经管类学科较人文类学科,在本科生、硕士生、博士生培养和科学研究方面,每提升一个层次,对硬件软资源的需求也按级数提升,且不同专业方向之间差异较大,通用性不强,造成各类产出之间的协同互补效应不如人文类专业。另一方面,学校的办学理念和办学机制,校内对办学资源的组织、管理、协调水平也是造成同类高校间范围经济差异的原因。

建议北京市教育主管部门在配置教育资源的过程中,进一步完善生均综合定额的测算过程,充分考虑不同类型学科不同层次学生培养成本的差异。同时,各高校也应该加强自身管理,提升办学理念,优化内部资源配置,提高办学效率和效益。

本研究采用高校二级学院的调研数据得到了与采用学校整体数据不完全相同的研究结果,且结果与实际相符。结果证实了采用学校内部二级学院调研数据研究高校内部效率这一思路的科学性和可行性。但该研究路线对数据的要求较高,需要对样本高校的财务管理和会计核算体系进行具体分析,逐个甄别,以保证数据归集的准确性。