荧光支气管镜检查与白光支气管镜检查在肺癌诊断中的价值对比

林淑媚,周红梅,黄均贤

(中山市陈星海医院呼吸与危重症医学科,广东 中山 528415)

肺癌是一种比较常见的恶性肿瘤,居于恶性肿瘤第一位。经临床调查[1]显示,近些年来,我国肺癌发病率越来越高,且患者病死率也比较高。所以,尽早确诊肺癌,给予及时干预,有助于提高患者生存率。荧光支气管镜是一种新型支气管镜,是利用细胞自发性荧光与电脑图像分析技术展开的一种检查方式,能够有效提高支气管镜诊断准确性[2]。本文对比分析荧光支气管镜检查与白光支气管镜检查的临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年2月至2017年10月至中山市陈星海医院接受支气管镜检查的400例患者,依据随机抽签法分荧光组200例和白光组200例。荧光组男110例,女90例,年龄40~82(58.2±10.4)岁;白光组男108例,女92例,年龄38~82(58.8±10.6)岁。2组患者性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合本院伦理委员会的要求,2组患者事先知晓研究目的,且自愿参加并签署知情同意书。

1.2 检查方法

采用自发性荧光电子支气管镜(同时具备白光、荧光检查功能)对患者进行检查,荧光组患者给予荧光支气管镜检查,白光组患者给予白光支气管镜检查。具体操作如下:检查当天禁食≥6 h,术前经口喷雾利多卡因(7%),3~5喷,经鼻置入支气管镜,于电视直视下观察中央气道可疑癌性病变,并做组织活检。

1.3 观察指标

比较2组患者支气管镜下表现(增生型、浸润型、混合型、其他类型)、病理类型检查结果(鳞癌、腺癌、小细胞癌、其他癌)、组织学与细胞学检查结果(肺癌、非典型增生、原位癌、真菌感染)。

1.4 统计学方法

应用SPSS19.0软件对2组患者临床数据予以统计学处理,计数资料以百分率表示,比较采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

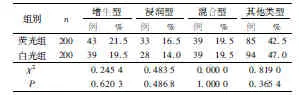

2.1 2组患者支气管镜下表现比较

2组患者支气管镜下表现(增生型、浸润型、混合型、其他类型)比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组患者支气管镜下表现比较

2.2 2组患者病理类型检查结果比较

白光组患者病理检查非癌变者高于荧光组(P<0.01)。荧光组患者鳞癌检出率高于白光组患者(P<0.01),2组患者腺癌、小细胞癌、其他癌比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组患者病理类型检查结果比较

2.3 2组患者组织学与细胞学检查结果比较

白光组患者组织学与细胞学检查结果无异常者高于荧光组(P<0.01)。荧光组患者肺癌、不典型增生、原位癌检出率高于白光组患者(P<0.05);其他组织学与细胞学检查结果比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 2组患者组织学与细胞学检查结果比较

3 讨论

有关文献[3-4]报道显示,Ⅰ期肺癌患者术后10年生存率高达90%,而Ⅱ—Ⅲ期肺癌患者术后5年生存率仅为10%。因此,肺癌早期诊断、早期治疗对增加患者生存年限有着十分重要的作用。

本研究结果显示:荧光组患者鳞癌检出率高于白光组患者,荧光组患者肺癌、原位癌、不典型增生检出率高于白光组患者(均P<0.05)。说明,荧光支气管镜能够有效提高病变检出率,敏感性非常高,与相关文献[5]报道基本相符。其原因可能为:荧光镜检查能够对病变部位及范围予以直观显示,并且为病理取材部位选择提供可靠参考。一般而言,在荧光镜下,黏膜结构正常时表示为绿色,倘若荧光镜下呈现暗红色或者暗绿色,说明荧光减弱,表示黏膜及黏膜下血液循环增强,或者存在非腔内生长型肿瘤[6-7]。

因解剖结构特点,荧光镜诊断周围性肺癌的特异性不高,然而随着不同病理阶段的进展,荧光强度量化不同,在肺癌诊断中发挥的作用越来越大,特别是在肺癌早期筛查中,临床应用价值十分显著[8]。

综上所述,肺癌诊断中应用荧光支气管镜检查,可有效提高肺癌检出率,明确肺癌病变部位与范围,在早期肺癌诊断中有着十分显著的临床价值。