贡篚银貂金作籍 官窑瓷器玉为泥

周湉清 周洪军

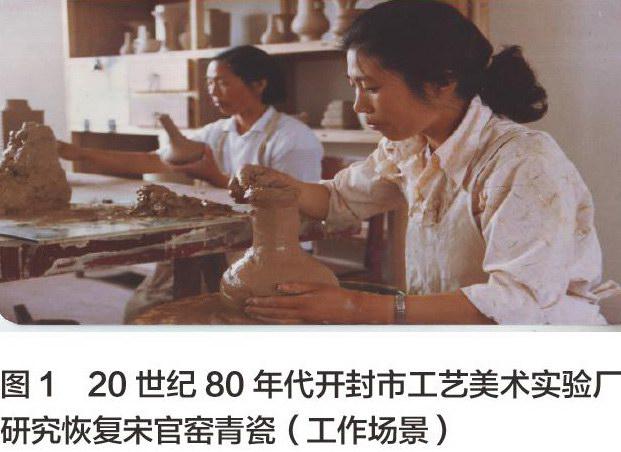

北宋官窑历史悠久,早在宣政年间,宋徽宗在京师开封自置御用窑炉,总结历朝制瓷经验,不惜工本烧造青瓷,使青瓷技艺走向辉煌。北宋官瓷是我国青瓷的巅峰,当时雄冠宋代五大名瓷之首。只可惜1125年后,宋金战乱,宋室南迁,北宋官窑从此销声匿迹,北宋官瓷烧制技艺失传。20世纪80年代,通过以开封市工艺美术试验厂为主体的一大批工艺美术工作者地不懈努力,1984年该技艺在开封得以恢复。本文以实地调研为依据,详细记录了开封“北宋官窑青瓷”国宝级烧制技艺恢复的全过程。

七朝古都开封人文荟萃,文化积淀深厚,北宋时期达到历史的巅峰。北宋末年宋徽宗在京师开封自置御用窑炉,总结历朝制瓷经验,不惜工本烧造青瓷,使青瓷技艺辉煌于北宋。千锤百炼、炉火纯青、简约古朴、神韵天成,是北宋官瓷最典型的艺术特色,素有“贡篚银貂金作籍,官窑瓷器玉为泥”的美誉。北宋官瓷是我国青瓷的巅峰,是我国民族文化的结晶,当时雄冠宋代五大名瓷之首。

北宋官窑亦称汴京官窑,南宋顾文荐的《负暄杂录》和叶寘的《坦斋笔衡》里均曾有记载:宣政间,京师自置窑烧造,名日官窯。京师即汴京,也就是今天的开封市。

《辞源》里这样写道:官窑宋代五大名窑之一。北宋大观间京师置窑造瓷。胎骨有白、灰、红之分。其土取自汴东阳翟,陶炼极精。釉色有天青、翠青、粉青、月下白、大绿。粉青为上,淡白次之。纹片细如蟹爪,以冰裂鳝血为上,梅花片、墨纹次之。传世有盆、尊、壶、炉、花浇人面杯、水注、笔筒、臂搁、瓷印、印泥盒等物品。

1.“北宋官窑青瓷”艺术价值

北宋官窑是北宋末年徽宗时代的宫廷御窑。北宋官瓷是宋徽宗赵佶借鉴汝瓷制作精华而创制的青瓷巅峰之作,它将汝瓷制作技术和高雅精美的艺术风格融为一炉,釉色润美如玉、纹片鳞鳞如波、器口微微泛紫、底足褐红如铁、清簌幽韵、趣雅拔俗、古朴浑雅、精美绝伦,被视为瑰宝。为当时皇帝专用制器,权臣贵胄亦难染指。

“北宋官窑青瓷”作为宫廷华贵陈设艺术品,其可贵之处在于它既无雕饰,又无艳彩,唯以造型之典雅、气质之高贵、釉色之古朴、纹片之奇丽,使历代文人雅士为之倾倒。北宋官窑历时短暂,技术高难,存世寡鲜,一器难得。目前,收藏在故宫博物院的几件传世珍品,笔洗、花瓶、笔筒和尊等均已成国宝。只可惜1125年后,宋金战乱,宋室南迁,官窑从业人员也南迁杭州,南宋期间仍然沿用北宋官窑管理体制从事生产。南宋叶寘的《坦斋笔衡》记载:中兴渡江,有邵成章提举后苑,号邵局,袭故京遗制,置窑于修内司,造青器,名内窑,澄泥为范,极其精致。油色莹彻,为世所珍。后郊坛下别立新窑。(2)南宋灭亡后,宋官瓷烧制技艺逐渐失传。

2.“北宋官窑青瓷烧制技艺”的恢复

2.1 国家政策送春风

中华人民共和国成立后,国家为了恢复、发展和保护中华民族传统的制瓷工艺和制瓷艺术,投入大量的人力物力,组织各地的陶瓷工匠和艺人,发掘当地的制营窑厂,并对我国享誉世界的陶瓷事业的进行恢复建设,特别是对作为高古陶瓷的官、汝、哥、定、钧宋代五大名窑更是特别扶持。五大名窑中除哥、定二窑不在河南外,官、汝、钧三窑均在中原。钧窑因法脉无绝,在新中国成立后即得恢复生产,且逐渐发扬光大。汝窑(除天青釉)在上世纪70年代也恢复成功,唯有开封汴京官窑因其失传年代久远,制作及烧制技艺复杂,恢复难度很大,且没有发现窑址等原因,而未能及时恢复。

1979年底,随着改革开放历史新时期的到来,在时任国务院副总理余秋里先生的直接过问下,宋官窑青瓷的恢复问题终于提到了议事日程上。1980年国家经委领导受余秋里副总理的委托,电话询问河南省第二轻工业厅,听取了河南方面关于恢复宋官窑青瓷的具体情况及工作汇报,并要求其尽快制定出恢复宋官窑青瓷烧制技艺的可行性方案。1981年,国家计委和经委批准了由时任开封市工艺美术实验厂厂长王清林先生起草并提交的开封关于恢复宋官窑青瓷的立项报告,下发了《仿宋官窑研究试制》项目文件,确认“在开封恢复官窑青瓷有极其重要的意义”,并积极运作和协调,协同轻工部工艺美术总公司共同为项目顺利开展筹集科研资金。至1982年,国家计、经委、轻工部工艺美术总公司及河南省工艺美术公司等有关单位,先后三次共拨出130万元专项资金,用于在开封恢复宋官窑青瓷的科研项目。河南省、开封市各级领导和主管部门对此项工作也高度重视,在立项获得国家批准后,立即组建了以省二轻厅赵国琳厅长为组长、开封市朱振澄副市长为副组长,河南省二轻厅、河南省工艺美术公司、开封市二轻局、开封市工艺美术公司部分领导为成员的“恢复北宋官瓷领导小组”。领导小组责成开封市工艺美术实验厂组成试制组,抓紧时间开展研究恢复工作。赵国琳厅长在动员会上鼓励参与试制工作的全体人员下定决心,要有崇高的荣誉和抱负,以“不恢复官瓷死不瞑目的精神,为振兴中华做出贡献!”。1981年9月,开封市工艺美术实验厂试制组成立,高菊德先生为试制组首任组长,研究恢复宋官窑青瓷的工作正式开始。

2.2 高人指教破迷津

开封市工艺美术厂虽有从事一般艺术陶瓷生产的基本知识和经验,但对青瓷,特别是北宋官瓷的烧制缺乏最基本、最起码的知识,若想一蹴而就,一举恢复失传近千年的宋官窑青瓷烧制技艺,几乎是不可能的。经由高菊德先生提议,决定试制工作首先从认识人手。参与试制攻关的技术人员,先后翻阅了近百万字的历史资料和文献;在对宋官窑青瓷有了初步的认识后,试制组成员又赴南京、杭州、北京等地,分别拜访了南京博物院、浙江美术学院、中央工艺美术学院、北京故宫博物院等收藏机构、高等学府以及一些相关的学术和科研单位,收集和聆听了邓白、冯先铭、刘伯坤、李毅华、傅振伦、叶喆民、李国桢等一大批专家学者对两宋官瓷的研究成果及其精辟见解。此间,邓白先生还以自己的经验和洪深智慧,特别为开封官瓷试制组设计出窑炉的建造图纸,无偿地赠与试制组,唯希望早日看到恢复官瓷烧制技艺项目的成功。尤令人感动的还有,试制组成员拜访古陶专家冯先铭先生时,冯先生对恢复宋官窑青瓷深感激动和快慰,为支持试制工作,将自己几十年呕心沥血悉心收集的有关历史资料和学术心得毫无保留地赐教于试制组的来访人员,以期有助于试制工作的顺利进行。试制组对收集的史料进行梳理,编汇《汴京官窑历史资料汇编》一册,渐渐地对官窑瓷器有了较为清晰的认识,明确了从汝窑(包括开封东窑)到汴京官窑再到南宋官窑的承袭关系,藉此也拟定了恢复试制的指导思想和具体实施方案。

为了加快工作进程,早日完成恢复北宋官瓷的科研项目,试制组努力取得科研单位的帮助,鑒于中国科学院上海硅酸盐研究所曾对汝瓷、南宋官瓷及龙泉青瓷系进行过全面研究,并对南宋官窑瓷器进行过详尽的化学成分分析,在学术和科研上均取得了丰硕的成果,是当时中国青瓷系最权威的科研单位之一。1982年3月,通过国家计、经委及河南省第二轻工业厅的协调,开封市工艺美术实验厂和中国科学院上海硅酸盐研究所签订了技术协作协议,共同联手进行宋官窑青瓷的恢复工作。其后,上海硅酸盐研究所在研究资料、化学成分化验等方面为试制组提供了很大的方便和技术支持,作了大量的工作,对宋官窑青瓷的研制和恢复,起到了极为重要的推动作用。研究所的著名专家郭演仪先生,还不辞劳苦数次来到开封市工艺美术实验厂,亲临试制现场进行技术指导,并对试制工作提出不少好的建议,促进了试验工作的顺利进展。正是缘于上海硅酸盐研究所和其科研人员的通力协助及无私的帮助,尤其是在科研上有求必应地为试制组进行化学成分分析,以详尽的、准确的科研数据,时时纠正试制工作的技术偏差,为宋官窑青瓷最后成功的研制和恢复,提供了至为关键的科学技术保证,为恢复北宋官瓷付出大量劳动和心血,对开封同仁真诚的支持和援助,堪称功勋卓越,无以比伦。

2.3 披肝沥胆苦探索

接下来试验工作的重点是寻找适合制作官瓷的原材料、探索制瓷技术和积累实践经验。依据当事人回忆,试制组技术人员有目的的先后赴禹县、临汝进行大量实地调查和勘察工作,跋山涉水,查看矿源,走访当地烧制瓷器的老工匠、老技师和老艺人,不耻下问,悉心听取学习他们的制瓷经验,使自己对瓷器的烧制及材料的辨识和选择,由陌路到烂熟于心。特别是高菊德先生,为查看矿源及汝瓷、钧瓷的古瓷片,心怀使命,不计寒暑,一个水壶一袋干粮,跑遍临汝、宝丰和禹县当时考古发掘出的全部古窑址。整个调查和勘察工作,获得两县兄弟厂家和诸多专家的大力支持及当地如卢正兴、刘富安、晋佩章等著名瓷艺大师的鼎力相助。其中,尤值一提的是,为加强试制组技术力量,卢正兴先生及其助手王德旺先生专门从禹县(今禹州)赴开封,参加了北宋官瓷研制和恢复的全部工作,两位大师以严谨的工作风范和丰厚的制瓷技艺,在开封工艺美术实验厂一千就是四年,为宋官窑青瓷的成功研制任劳任怨,尽心尽力,直至北宋官瓷恢复成功,烧制技艺通过国家鉴定,两位大师功才默默地从开封回到故乡禹县。高菊德曾为之感叹说,卢正兴称得上是整个开封官瓷人的恩师,开封官瓷的恢复,如没有卢正兴,不知还要走多少弯路,不知何时才能成功。令人痛惜的是,卢正兴大师为宋官窑青瓷烧制技艺的恢复倾尽心血,大师积劳成疾,回乡不久便身染沉疴,于1987年病逝。笔者但愿北宋官瓷有朝一日能够发扬光大,开封官瓷人能永远铭记这位盛德谦光、令人敬仰的大师。此外,在材料取样方面,高菊德先生率试制组成员,先后取土、石样达五十多种.以及各时期的青瓷古瓷片,并送请上海硅酸盐研究所化验了部分样品,藉此取得第一手资料和重要的科学数据,为宋官窑青瓷的研制和恢复打下坚实的基础。

1982年3月实验工作正式开始,至同年6月百余天的时间里,试制组成员齐心协力,任劳任怨,在完全依赖手工计算的情况下(那时还没有计算器),实验胎、釉配方近百个。6月中旬,在大家的共同努力下,用高菊德先生的4号配方小样,终于烧制成近似北宋汴京官窑瓷器的作品,将试制工作带向成功之途。在高菊德4号釉方的基础上,试制组广泛征求各方面的意见,经过不断改进和完善,同年8月,又经数窑成品烧制,试制的胎、釉配方基本确定。

当然,试制工作并非一帆风顺,其间不乏弯路和坎坷。1982年11月,试验组部分成员赴杭州、景德镇参观学习。归来后,受南方较为先进的制瓷经验及生产窑具启示,有些人认为试制组原用窑炉温差过大,烧制工艺非熟手很难得心应手的驾驭,虽试制初获成功,但成品率还是不高,未能达到预期的效果,遂将邓白教授设计、高菊德先生建造的八卦底煤窑弃用,按南方某厂试验窑炉结构新建一窑。然而,新窑建成后,试烧十余次,烧制出的成品均不如之前的成色好,烧成率也远不如旧窑,可以说费尽心血的改窑工作以失败告终,无奈之余试制组放弃对新窑的使用。1983年5月,在邓白教授窑口设计的基础上,在卢正兴、刘富安、王德旺大师的建议和指导下,对旧窑稍作改造,由卢正兴和王德旺两位大师亲自驭火主烧,首窑烧制便大获成功,烧制的成品品质及成品率均胜于后建的新窑。这次改窑挫折,前后历时五个月之久,教训极其深刻。

2.4 小荷露出尖尖角

9月中旬,试制组成员携带试制的作品赴省工艺美术公司汇报,继而进京向轻工部工艺美术总公司汇报。在京期间,李国桢、冯先铭、叶喆民、高建新等专家给予了极其宝贵的学术指导,专家们对试制组取得的成绩予以充分的肯定和褒奖,认为试制组烧制的作品釉色、纹片、光泽及玉质感均较好,已十分接近北宋官瓷的传世品,只是胎色略显浅淡。中央工艺美术学院叶喆民教授特别指出,釉中“聚沫攒珠”的出现,釉的配制和烧成工艺已有相当水平,希望试制组能精益求精,解决好釉料配比以及还原呈色的技术问题。

同年11月,借助国际古陶瓷会议在上海召开之际,受上海硅酸盐研究所郭演仪先生特别邀请,试制组成员在高菊德先生的带领下,又带作品奔赴上海,请教于参加国际古陶瓷会议的中外专家,并在学术盛会上第一次展示了研制和恢复的宋官窑青瓷作品。看到北宋官瓷的恢复成果,与会专家、学者无不感到快慰,称高菊德等试制组成员为大会带来了一份最美好的礼物。

2.5 满怀豪情求完美

1983年7-10月,开封市工艺美术公司主要领导两次率队赴省、京向上级领导机关汇报试制情况并请示工作。轻工部工艺美术公司对试制和恢复工作所取得的成绩深感欣慰,对恢复宋官窑青瓷的工作给予肯定,并勉励试制人员既要高速度,更要高质量,要把恢复北宋官瓷的烧制技艺当作最高目标,在真正意义上恢复宋官窑青瓷国宝级的烧制技艺,造福后人。

为助益宋官窑青瓷的试制和恢复,开封市工艺美术实验厂特意成立由王清林、刘海诗、及原开封市工艺美术公司宋书记等四人组成的官瓷品鉴技术小组,希望能获准到北京故宫博物院亲眼目睹和见识汴京官窑传世珍品的神韵风采。在王清林先生的真诚努力下,经由轻工部工艺美术公司领导的帮助和支持,这一想法传到了国家政府高层。北京七月流火的酷热天气里,四个开封人的诚心也确实感动了国家高层领导。时任国务院副总理的余秋里先生批示,由国务院办公厅致函,特准他们四人到故宫博物院观看传世宋官瓷作品。是日上午9时整,王清林、刘海诗及开封市工艺美术公司宋书记等一行四人来到故宫,在余秋里副总理及国务院办公厅的安排下,由故宫博物院院长亲自带领,从故宫东门(东华门)走进博物院,实现了他们亲身领略汴京官窑传世珍品的梦想。刘海诗先生后来充满真情地回忆说,那一刻整个人仿佛被定住了,时间也仿佛停止了,层层锦缎包裹的宝物在眼前现出的刹那,令人身不由主地屏住了呼吸,仿佛时空倒转,万籁俱静。王清林先生当时就潸然泪下。刘先生说那一刻他也真想哭,想痛痛快快哭一场!那是徽宗北宋官瓷艺术神境的映照及其深入内心所引发的灵魂的震颤。于试制和恢复宋官窑青瓷工作而言,能够零距离饱览国宝对宋官窑青瓷的试制和恢复极为有益。更为重要的是,在亲身会晤、体验完北宋官窑传世珍品照彻身心的光芒之后,故宫博物院的领导和专家随后为之举行座谈会,为烧制和恢复宋官窑青瓷的工作提供理论指导和工作建议,专家们在对试制品做了较高评价的同时,特别提出恢复工作应在造型的法度、釉面的质感和艺术风格方面多下功夫。北宋官瓷之所以区别于其它窑口的瓷器,首先在其含蓄典雅、静穆大气的礼器及经典的文房用具的造型,是否是官窑作品,从器型上便可一眼把握。器型不标准,不讲究精严的法度,便无法在真正意义上达到宋官窑青瓷传世品的艺术水平。故宫博物院古陶瓷专家李毅华先生为此特意给试制组提供了包括台北故宫博物院藏品在内的百十种极其珍贵的两宋官瓷图片资料,并详尽说明了这些官瓷造型所禀赋的意义,致使试制和恢复工作在仿古造型方面走上正路,真正接近了北宋官瓷礼器的造型。北京故宫博物院之行,对宋官窑青瓷的恢复工作来说,可谓是受益匪浅,自此以后,试制组投入全部精力,严格依照宋官窑青瓷传世品简约端庄的尺度制模,所烧制的作品,不仅在器型上追求与传世品吻合,在北宋官瓷礼器的风范上,也力求凸显出皇家用器的华贵和大气,从文化气质方面去接近传世的北宋官瓷,力争完美再现其神采和风貌。

从1981年到1983年的两年中,试验组在中国科学院上海硅酸盐研究所的密切合作和配合下,夜以继日的工作,先后进行了几万个数据的计算,试验了多达一百三十多种配方,烧制二百余次,最后终于在高菊德先生组方的基础上,优选、确定了胎、釉配方,并烧制出几可乱真的试制作品。1983年10月,中国科学院上海硅酸盐研究所对试制作品进行了化验分析,分析结果表明,试制作品其釉色、质感、胎质和官窑瓷器的传世品非常接近,且釉质的烧成厚度已远远超越了传世汝瓷,可谓肥若凝脂,达到了拟定的试制要求。

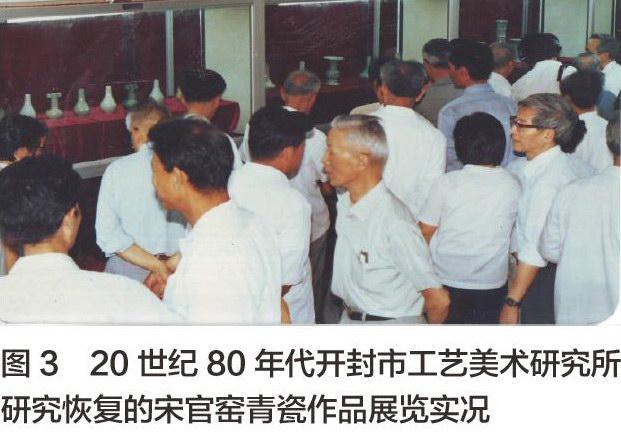

3.汴京官窑青瓷鉴定会

1984年,中国轻工业部专门下发[84]轻艺字第16号文,指派河南省第二轻工业厅组织全国古陶瓷专家召开“汴京官窑青瓷鉴定会”,对已恢复的“北宋官窑青瓷”烧制技艺及所烧制的作品进行鉴定。6月16日至18日,在中国轻工业部和河南省第二轻工业厅的邀请及组织下,来自全国南北两派的古陶瓷专家共赴盛会。

鉴定工作历时3天,最后鉴定委员会经充分的讨论和酝酿,大家一致认为,开封工艺美术实验厂(开封北宋官瓷研究所)恢复烧制的官瓷作品,“釉色如玉,风格逼真,可与故宫博物院、上海博物院等收藏的宋官瓷传世品媲美”。至此,“北宋官窑青瓷”烧制技艺成功地通过国家鉴定,专家学者们将该技艺认定为“国宝级”。