产权管制与贫困:来自改革开放前中国农村的经验证据

张 超,罗必良

(1.华南农业大学 国家农业制度与发展研究院,广东 广州 510642;2.华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642;3.广东省社会科学界联合会,广东 广州 510635)

一、问题的提出

近年来,中央把农村人口脱贫问题提升到前所未有的高度。在此背景下,从理论上总结研究新中国建立以来的扶贫经验与教训,无疑有助于我们更好地实现减贫目标。2015年10月,国家统计局副局长张为民在国家统计局网站上刊文称,按现行的农村贫困标准衡量,1978年农村居民贫困发生率为97.5%,农村贫困人口规模达到7.7亿。他进一步解释,虽然现行农村贫困标准在不同年份的数值不同,但代表的生活水平基本相同,即在没有严重、意外的灾害和伤病情况下,能保障基本稳定的温饱水平*张为民:《脱贫步伐加快 扶贫成效显著 我国贫困人口大幅减少》,《中国信息报》,2015年10月16日,第02版。。这说明,在改革开放以前,经过近30年的发展,中国农村人口的贫困问题依然比较严重,这需要我们进行理论解释和总结。

对于改革开放前中国农村人口的贫困状况,学术界有几种解释。第一种解释把农民贫困归结为工农剪刀差。林毅夫是其中的代表性学者,他(1994)认为中国在建国后采用了重工业导向的发展战略,由于重工业属于资本密集型,其项目的生产需要巨额资本投入并且周期很长,而中国当时是一个资本短缺的农业国家,国家领导人又强调以自力更生来筹集资本,所以政府的唯一出路是通过压低农民出售的农产品价格同时提高卖给农民的工业产品的价格来取得农业剩余,也即选择不利于农民的价格剪刀差来发展工业*林毅夫,蔡昉,李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海:上海三联书店、上海人民出版社,1994年版,第210-215页。。他(2009)还估算了计划经济时期我国政府目标函数中的结构参数,结果发现,城市工人的福利所占权重要远远高于农民的福利*林毅夫,余淼杰:《我国价格剪刀差的政治经济学分析:理论模型与计量实证》,《经济研究》,2009年第1期。。第二种解释把农民贫困归结为计划经济体制的低效率。吴敬琏是其中的代表性学者,他(1991)认为计划经济(命令经济)的资源配置方式存在着根本性的缺陷,会发生严重的信息机制和激励机制的困难,交易成本过高,极大地妨碍社会主义生产潜力的发挥,从而导致效率低下*吴敬琏:《计划与市场关系的讨论和我国经济体制的取向》,《改革》,1991年第1期。。在对中国经济改革三十年历程进行总结时,他(2008)提出,1955年的农业合作化运动,其实已经使得我国农村合作社与国营企业没有太大区别,土地、劳动力和其他生产资料都归“政社合一”的公社统一调配,成为了集中计划经济*吴敬琏:《中国经济改革三十年历程的制度思考》,《农村金融研究》,2008年第11期。。第三种解释把农民贫困归结为集体化的土地产权问题。周其仁是其中的代表性学者,他(1995)认为国家控制的集体化经济,存在着对共同生产监管活动缺乏激励而引起的无效率,这使得原本在农业生产中就颇为困难的计量和监督问题陷入几乎无解的困境,改革开放前我国集体化的农业体制同时损失了监管者和劳动者两个方面的积极性,其要害是国家行为造成的严重产权残缺*周其仁:《中国农村改革:国家和所有权关系的变化(上)——一个经济制度变迁史的回顾》,《管理世界》,1995年第3期。。他(1995)批评指出,经典的社会主义农业改造模式试图消灭农民产权即剩余权的激励机制来加快国家工业化,它的失败表现在经济效率低下和人民生活水平提高的缓慢,更表现在体制运行费用高昂和自我调整机能的僵化*周其仁:《中国农村改革:国家和所有权关系的变化(下)——一个经济制度变迁史的回顾》,《管理世界》,1995年第4期。。

总体来说,学术界对于改革开放前我国农村人口的贫困问题已经有较深入的探讨。然而,这些研究都是从宏观经济发展和体制改革的角度来分析农村贫困,至于农民如何形成贫困以及导致贫困的微观制度基础则少有论述。一般来说,农民获取收入的来源主要有两个:一是土地资源,一是人力资源。根据产权理论,这两种资源的收入又全部来源于依附在其上面的权利,权利的价值决定了资源的价值(Harold Demsetz,1967)*Harold Demsetz,“Toward a Theory of Property Rights”,American Economic Review,vol.57,no.2,1967,pp.347-359.。也就是说,农民所拥有资源权利的多少,就决定了他能从资源中获取收入的多少。这样,绝对贫困其实产生于个体农民没有足够的资源权利来获取足够维持基本生活的收入,研究农民的贫困问题,也就转化为了研究关于农民资源的产权界定和分配的问题。因此,本文尝试从产权管制的微观视角出发解释改革开放前我国农村人口的贫困问题,并以真实数据进行验证。区别于以往用产权工具对此问题所做的研究,本文的贡献有两项:一是着重于农民的各项具体资源权利界定分析,以微观视角揭示不同产权制度下农民所获得资源权利的多少及由此产生的贫困;二是引入产权管制的新理论视角,分析在产权管制与管制放松的情况下农民被剥夺和赋予的资源权利及由此所形成的贫困状况。

二、理论基础:农村资源产权管制与贫困

在产权经济学中,产权是由使用权、收入权和转让权等三种权利组合而成(张五常,1969)*张五常:《制度的选择》,香港:花千树出版有限公司,2003年版,第93页。。一旦个体对资源的完整产权集合中的全部或部分权利项被外部权威通过暴力潜能限制、禁止或剥夺,我们称之为产权管制。相反,个体对资源的完整产权集合中的全部或部分权利项从被限制或剥夺到部分或全部被重新赋予的过程,我们称之为产权管制放松(何一鸣,2010)*何一鸣:《产权管制放松理论——验证于中国的农地制度变迁(1958-2008)》,北京:中国经济出版社,2010年版,第212页。。土地与人力资源是农民获取收入的两大主要来源,产权管制将减少农民对这两项资源的有价值权利项,并导致利用资源的内在化激励机制缺失,进而降低农民可获取的收入,而产权管制放松则增加农民对这两项资源的有价值权利项,并导致利用资源的内在化激励机制强化,提高农民可获取的收入。从中华人民共和国成立到1978年,中国农村土地和人力资源的产权制度经历了巨大变迁。在此变迁过程中,产权管制与产权管制放松并存,农民对于土地和人力资源的权利不断地被重新分配与界定,详细分析其中的产权制度变迁情况,就可从中研究农民的收入与贫困状况。

(一)制度变革下的农村土地资源产权管制

从中华人民共和国成立到1978年,中国农村土地的产权制度经历了一个从产权管制放松到产权管制强化的过程。在成立初期,受到地主剥夺的土地产权被国家通过暴力潜能重新赋予个体农民,农民所享有的土地权利大幅增加。然而,政治运动的背景使得此次所赋予的土地产权具有极大的不稳定性。正如周其仁(1995)所指出:“土地改革形成的产权制度无疑是一种土地的农民私有制。但是,这种私有制不是产权市场长期自发交易的产物,也不是国家仅仅对产权交易施加某些限制的结果,而是国家组织大规模群众阶级斗争直接重新分配原有土地产权的结果。”*周其仁:《中国农村改革:国家和所有权关系的变化(上)——一个经济制度变迁史的回顾》,《管理世界》,1995年第3期。农民形成了一种不知国家何时又将土地收回去的不确定性的“理性预期”,从而大大弱化了产权的强度(何一鸣、罗必良,2009)*何一鸣,罗必良:《新中国农村土地制度变迁的经验证据研究》,《河南社会科学》,2009年第4期。。

之后在土地集体化运动中,农民的土地产权开始不断受到管制与剥夺。一是使用权。使用权是指享有决定用资源做什么、如何使用和给谁使用的权利。将土地并入合作社后,个体农民已经不能决定土地的用途,这个权利交给了社员大会与上级政府,也不能决定把土地给谁使用,因为入社的土地很难再退出,只能由合作社集体使用。二是转让权。转让权是指享有自由转让(出售、出租)资源的权利。农村合作社成立的目的之一本来就是要禁止土地的买卖、租佃,从初级社到高级社再到人民公社,农民进行土地买卖或租佃的转让权利逐渐完全丧失。三是收入权。收入权是指享有获得资源所产生收入的权利。在初级社时农民还能以土地入股获得部分收入分配,在高级社之后全部农民的土地都实行无偿转为集体所有,土地的收入权完全被剥夺,个体农民在集体分配中是按照劳动工分获得收入,实际上只是劳动力(人力资源)的报酬。再加上统购统销制度的实施,通过价格“剪刀差”,国家实际上变为土地的所有者,除了付给农民一小部分劳动工资,把大部分土地的收入都征收上去。

从1952年到1978年,由于土地权利匮乏,中国农民由土地资源产权获得的收入极为低下,更多地是依靠人力资源产权获得收入,而人力资源产权在这一时期也是受到了严厉管制。

(二)制度变革下的农村人力资源产权管制

人力资源是农民获取收入的另一个主要来源。从中华人民共和国成立到1978年,中国农民的人力资源产权制度经历了一个管制强化的过程。

一是自由迁移择业、出售劳动力的转让权管制。在中华人民共和国成立初期,农村人口向城市迁徙比较自由,实行的是迁徙证制度,农民进城从事非农就业不受限制。1949年9月,第一届政治协商全体会议上通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》中第五条就规定:“中华人民共和国人民有思想、言论、出版、集会、结社、通讯、人身、居住、迁徙、宗教信仰及示威游行的自由权。”这为农村人口流入城市就业提供了法律依据。然而,1952年以后,在“三反五反”运动的背景下,为解决城镇人口失业和大批农民涌入城市的问题,政府开始对农民进城就业加以行政干预*中共中央党史研究室:《中华人民共和国大事记(1949-2009)》,北京:人民出版社,2009年版,第132-135页。。1958年1月9日,全国第一届人民代表大会常务委员会第九十一次会议审议并通过了 《中华人民共和国户口登记条例》,正式以法律形式限制农村人口流入城市,城乡二元户籍管理制度建立。这样,农民在非农领域自由迁移择业、出售劳动力的权利受到了严重管制。

二是自由决定人力资源使用的权利管制。1952年2月,中国在私营工商业者中开展“五反”运动,接着在年底中共中央提出了逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造的过渡时期总路线,包括众多农民在内的中国个体经商者由此开始遭到批判和限制。根据数据显示,在1949年,中国的私营工业和个体工业在工业总产值中所占比重达到71.7%,国家所有工业、集体所有工业和公私合营工业三者总比例只为28.3%,但到了1952年底,前者的比重降为51.2%,后者比重上升到48.8%;到1954年,前者的比重进一步下降为27.9%,后者比重进一步上升为72.1%;最后到了1957年,前者的比重就只剩下0.9%,后者比重则达到了99.1%*汪海波:《中华人民共和国工业经济史 (1949.10-1998)》,太原:山西经济出版社,1998年版,第83页。。与此同时,个体农民经营农副产品买卖的权利也在反对私有化的浪潮中受到管制。随着国家实施统购统销制度,主要农副产品逐渐实行统购、派购,农民严禁拿这些产品上市交易,集市交易的品种与范围受到越来越严的管制,甚至许多农村集市被封闭*钟兴永:《建国后湖南集市贸易的曲折发展》,《湘潭师范学院学报》,1998年第1期。。

三是获得人力资源收入的权利管制。随着在非农领域就业及获得收入的权利逐步受限,1958年后中国农民被限制于只能从事集体化的农业生产,收入的分配准则是劳动工分。然而,由于对个体农民的劳动努力程度进行监督与评价的费用高昂,在“磨洋工”和搭便车等机会主义行为盛行、土地资源产权又没有被清晰界定的情形下,个体农民的分配性努力大大超过了生产性努力,在公社化制度下根本无法实现“按劳取酬”,分配上的平均主义成为了这一产权安排运行的必然结果(罗必良,2002)*罗必良:《人民公社失败的制度经济学解理——一个分析框架及其应用》,《华南农业大学学报》(社会科学版),2002年第1期。。平均分配的制度使得农民的工资报酬与其工作努力程度的关联极低,个人努力运用其人力资源的成果大部分会被集体中的他人所分享,也即人力资源的收入权会受到其他集体成员的剥夺。农业集体化体制同时损失了监管者和劳动者两个方面的积极性(周其仁,1995)*周其仁:《中国农村改革:国家和所有权关系的变化(上)——一个经济制度变迁史的回顾》,《管理世界》,1995年第3期。,最终导致规模经济效果根本无从实现,总体生产效率低下,受到严格管制的人力资源收入权所能产生的收入也就相应地减少到非常低的水平。

(三)农村资源产权制度管制变迁与贫困

总体来看,改革开放前,在诸多制度变革的背景下,中国农村土地和人力资源产权制度相应地呈现管制变化,中国农民的贫困状况由此受到了极大影响。

在农村土地资源方面,对于绝大部分被并入合作社的土地来说,统购统销和按劳分配的制度安排剥夺了农民的土地收入权,集体化的制度安排则剥夺了个体农民的土地转让权和绝大部分使用权。除此之外,农民还拥有小部分的自留地,但这些自留地也没有转让权,并且在反对私有化的政策导向下使用权和收入权非常不稳定,经常性受到管制。

在农村人力资源方面,从1952年起,农民在非农领域自由迁移择业的权利、经商的权利、经营农副产品买卖的权利,逐渐受到严厉管制,实际上丧失了其人力资源的大部分转让权与使用权,被限制于只能从事农业生产。在农业生产中,集体化的制度安排又使得个体农民的人力资源收入权遭到其他集体成员的剥夺,农民丧失了努力劳动的积极性,再加上作为集体生产活动直接监管者的基层干部缺乏充分的监管激励,最终导致集体化生产的规模经济效果根本无从实现,总体生产效率低下*汤萱:《技术引进影响自主创新的机理及实证研究——基于中国制造业面版数据的实证检验》,《中国软科学》,2016年第5期。。另外,严厉的农村集市政策也使得农副产品变现困难,更进一步损害了农民的人力资源收入权。

产权的一个主要功能就是导引人们实现将外部性较大地内在化的激励(德姆塞茨,1967)*Harold Demsetz,“Toward a Theory of Property Rights”,American Economic Review,vol.57,no.2,1967,pp.347-359.。上述的产权制度变迁过程说明,由于两种最主要的资源(土地与人力)都受到越来越严重的产权管制,改革开放前的中国农民不仅失去了获取收入的诸多有价值资源权利项,而且运用资源的内在化激励机制也遭到破坏,缺乏动力去充分实现土地与人力资源的价值,导致收入低下和贫困。从1952年到1978年,中国农民的实际人均年收入总增加幅度仅为27元(经价格指数调整,1952年为100),平均每年仅增1元左右*根据《(中国农村经济统计大全 (1949-1986)》的数据计算而得。。特别是,到了1978年,中国农村的贫困发生率仍达到97.5%(按现行农村贫困标准衡量),呈现普遍性贫困的状况。

由此,我们提出本文的核心命题:国家对于农村土地和人力资源的产权管制程度越高,农民的收入就越低,就越容易陷入贫困。在下文中,我们将利用中国农村1952—1978年的统计数据来验证这一命题。

三、双重产权管制与贫困:一个实证检验

(一)模型构建

由于缺乏改革开放前的中国贫困人口数据,且根据国家统计局数据,按现行农村贫困标准衡量(2010年不变价,每人每年2300元),1978年中国农村的贫困发生率已达到97.5%,这表明,改革开放前中国几乎是百分百的贫困发生率。所以,本文只以人均收入水平的高低来衡量改革开放前中国农民的贫困程度。根据产权理论,农民所拥有的土地与人力资源权利的多少在一定程度上决定了其收入的高低,而资源的产权管制程度是衡量农民拥有资源权利多少的一个决定性指标。因此,我们以收入作为因变量,以土地与人力资源的产权管制程度指数作为自变量,以土地与人力资源的数量与质量指标作为控制变量,构建如下收入决定模型:

Y=c+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+u

(1)

其中,c为常数,u是随机误差,Y表示农民人均收入,X1表示农村土地资源的产权管制指数,X2表示农民人力资源的产权管制指数,X3表示农民人均土地面积,X4表示农地受灾面积占比,X5表示农村劳动力人口占比,X6表示农村人口受教育水平,β1、β2、β3、β4、β5和β6分别是回归系数。

(二)指标与数据选择

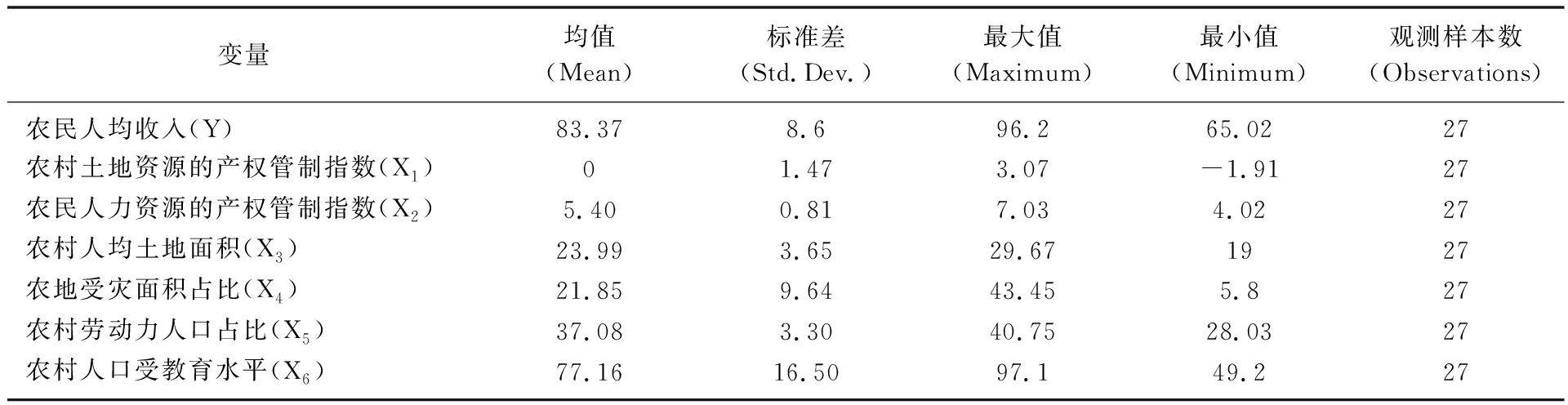

本文所有变量指标的数据区间都为1952—1978年,以下是具体的指标与数据选择。

1.因变量

农民人均收入(Y)。以农民人均实际收入(单位:元)来衡量农民的贫困程度。由于现有资料关于改革开放前农民年人均收入的统计没有连续完整的数据,本文采用变通的方法,将农村居民年人均消费*数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》。和农村居民年人均存款这两项指标相加,得出农村居民年人均收入,并以1952年为基期,用农村居民消费指数对人均收入进行了平减。

2.自变量

农村土地资源的产权管制指数(X1)。以统购统销政策中国家对最主要农产品“粮棉油”(粮食、棉花、食用植物油)的收购比重*数据来源于《中国农村经济统计大全(1949-1986)》。的主成分因子来代表农村土地资源的产权管制指数*用Eviews 6.0软件中的主成分分析法,把3个收购比重指标转化为1个综合指标,即主成分因子。与此类似,何一鸣(2010)以“粮棉油”的非收购比重的主成分因子来代表土地资源的产权管制放松指数。参见何一鸣:《产权管制放松理论——验证于中国的农地制度变迁(1958-2008)》,北京:中国经济出版社,2010年版,第215页。,主成分因子(产权管制指数)的数值越高,表示对农村土地资源的产权管制程度越高。之所以采用反映统购统销政策严厉程度的指标来表示土地资源的产权管制指数,是因为该政策安排恰好反映了对土地资源各种权利的管制程度。首先是收入权。统购统销政策使得农产品价格受到严重管制,通过价格“剪刀差”,使得农民在向国家缴“明税”(公粮)的同时,还上交了“暗税”,农地的地租收入被隐蔽地转移到国家手中,是对农民土地收入权的一种剥夺。其次是使用权和转让权。实行统购统销政策,需要对上亿个体农户进行余粮核定和动员交售,这是很困难的事情,而把全国上亿分散的农户组成几十万个合作社,再对这些合作社实行统一收购就要容易多了*对此,陈云曾指出,“我们面对着这样为数众多的个体农户,在粮食的统购和统销方面,是遇到了困难的”,“主要的是对这样众多的农户,要估实产量,分清余缺及其数量,很不容易”,对此,“应该积极稳步地发展农业合作社,把一亿一千万农户组织到生产合作社里来”,“到那个时候,……统购统销工作,要容易得多,合理得多”。参见陈云:《陈云文选》第2卷,北京:人民出版社,1995年版,第238-239页。。因此,统购统销政策的实施也是促成农地集体化的诱因之一,最终使得农民在集体化的浪潮中失去了对土地资源的转让权和大部分使用权。

农民人力资源的产权管制指数(X2)。以集市及集市外农民对非农居民零售的比重来衡量农民人力资源的产权管制指数(单位:%),也即农民人力资源的产权管制指数=农村集市年成交额/农民对非农居民零售额,该值越大表示对农民人力资源的产权管制程度越高*农村集市成交额的部分数据有缺失,作者进行了估算。。之所以采用集市及集市外农民对非农居民零售额的比重指标来衡量农民人力资源的产权管制指数,是因为该指标恰好反映了对农民人力资源各种权利的管制程度。首先,农民对非农居民零售反映的是个体农民在集市或集市之外销售农副产品、日用杂品、柴煤等燃料给非农居民,它是农民将人力资源运用于自留地经营、手工制作及体力劳作,所获得的一部分副产品在集市或集市之外出售,这种交易越受限制,成交比例越小,就表明农民的收入权越受侵害。其次,农民对非农居民零售是农民将人力资源运用于农业生产之外经营活动的最重要表现,成交比例大小反映的是农民从事农业生产之外经营活动权利的大小,农民在个体经商、农副产品买卖等方面的权利越受管制,农民对非农居民零售的比重就越小。

3.控制变量

农村人均土地面积(X3)。这里的土地指的是农业用地,因此以农作物总播种面积除以农村人口数来计算农村人均土地面积(单位:公顷/人),它代表了农民平均所拥有的土地资源数量*数据来源于中华人民共和国统计局网站数据库。。

农地受灾面积占比(X4)。以农作物受灾面积除以农作物总播种面积来计算土地受灾面积占比(单位:%),它代表了农民所拥有的土地资源质量(自然环境导致的受灾面积越多间接表示当年的土地资源质量越差)。特别说明的是,部分缺失数据是由作者按比例做了估算。

农村劳动力人口占比(X5)。以农业劳动力占农村总人口的比重来计算农村劳动力人口占比(单位:%)。该指标反映的是农民总体所拥有的人力资源数量。

农村人口受教育水平(X6)。以全国学龄儿童净入学率来衡量农村人口受教育水平(单位:%),这是因为在中国城镇学龄儿童净入学率几乎是百分百,而全国学龄儿童净入学率的变化代表的基本是农村学龄儿童净入学率的变化。该指标在一定程度上能客观反映农村人口的基本教育水平,代表了农民所拥有的人力资源质量。

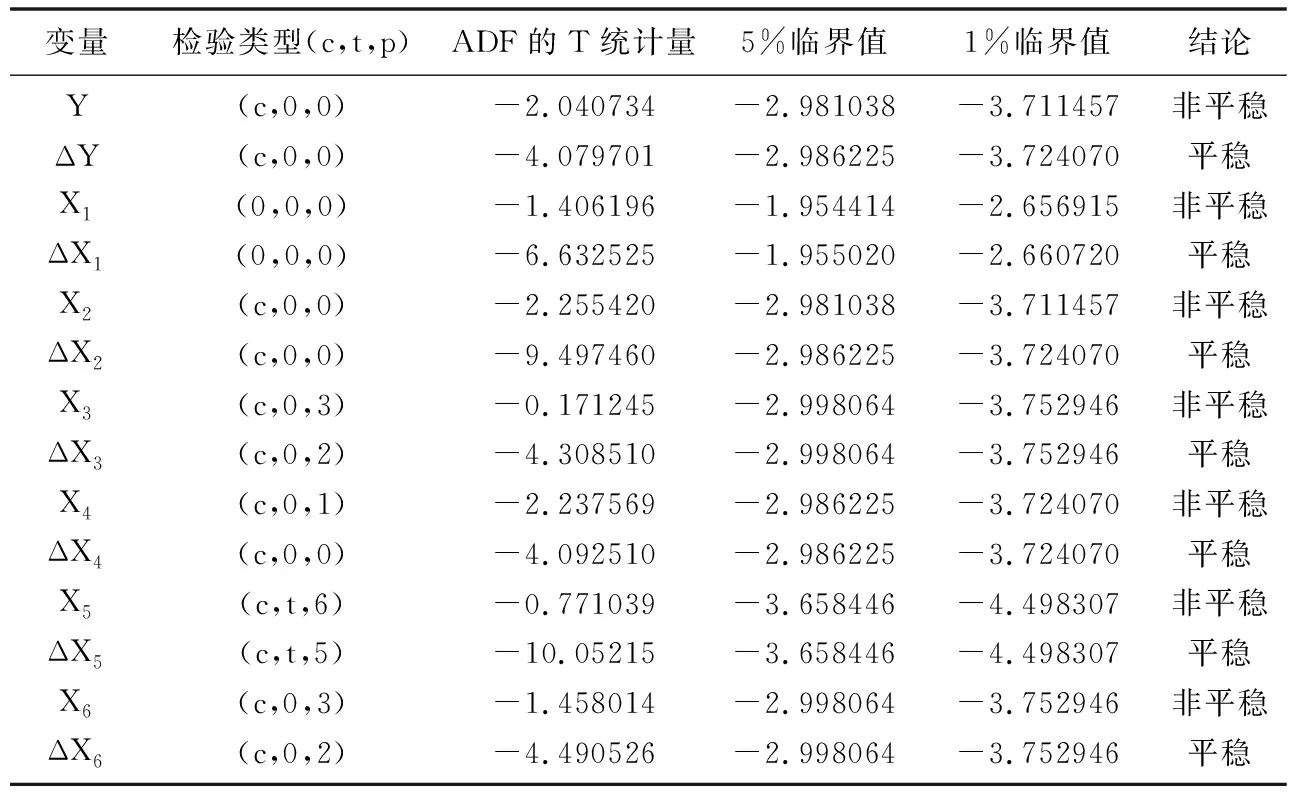

表2 单位根检验

注:c表示在检验回归式中含有常数项,t表示含趋势项,取0时表示不含相应项,滞后阶数p由SC准则确定,Δ表示一阶差分。

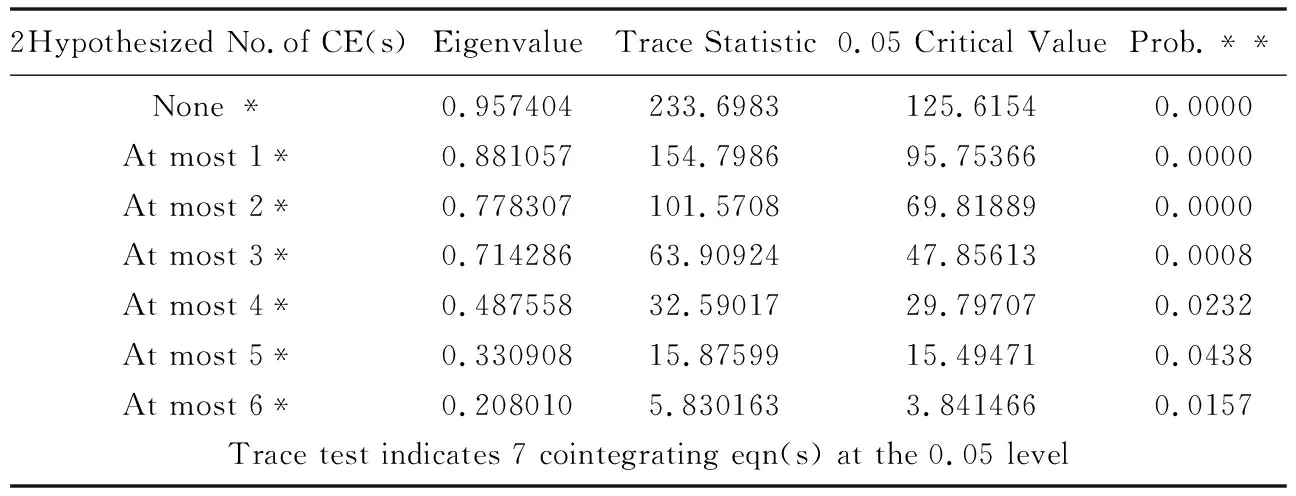

表3 Johansan协整检验

表1 相关变量的描述性统计

(三)实证检验与结果分析

1.变量单位根检验

采用最常用的Augmented Dickey-Fuller (ADF)单位根检验方法,对各变量的平稳性进行检验,以避免可能出现的伪回归现象。结果如表2所示,所有变量在设定的显著水平值下均无法拒绝非平稳原假设,而一阶差分序列都在至少5%显著水平下拒绝了非平稳原假设,这表明Y、X1、X2、X3、X4、X5、X6等7个变量均为一阶单整或 I(1)的非平稳时间序列。

2.变量协整性检验

由于所有变量都是同阶非平稳时间序列,可以继续对它们的协整关系进行检验,以确定它们间是否存在某种长期均衡关系。为识别这种长期关系,采用Johansen Cointegration Test 检验方法,构建 7维向量VAR自回归模型,基于施瓦茨准则和赤池信息准则取值最小的原则确定VAR模型的最优滞后阶数为1,对变量间的协整关系进行显著性检验。结果显示,Y、X1、X2、X3、X4、X5、X6等变量之间存在稳定的协整关系(如表3)。

3.回归分析

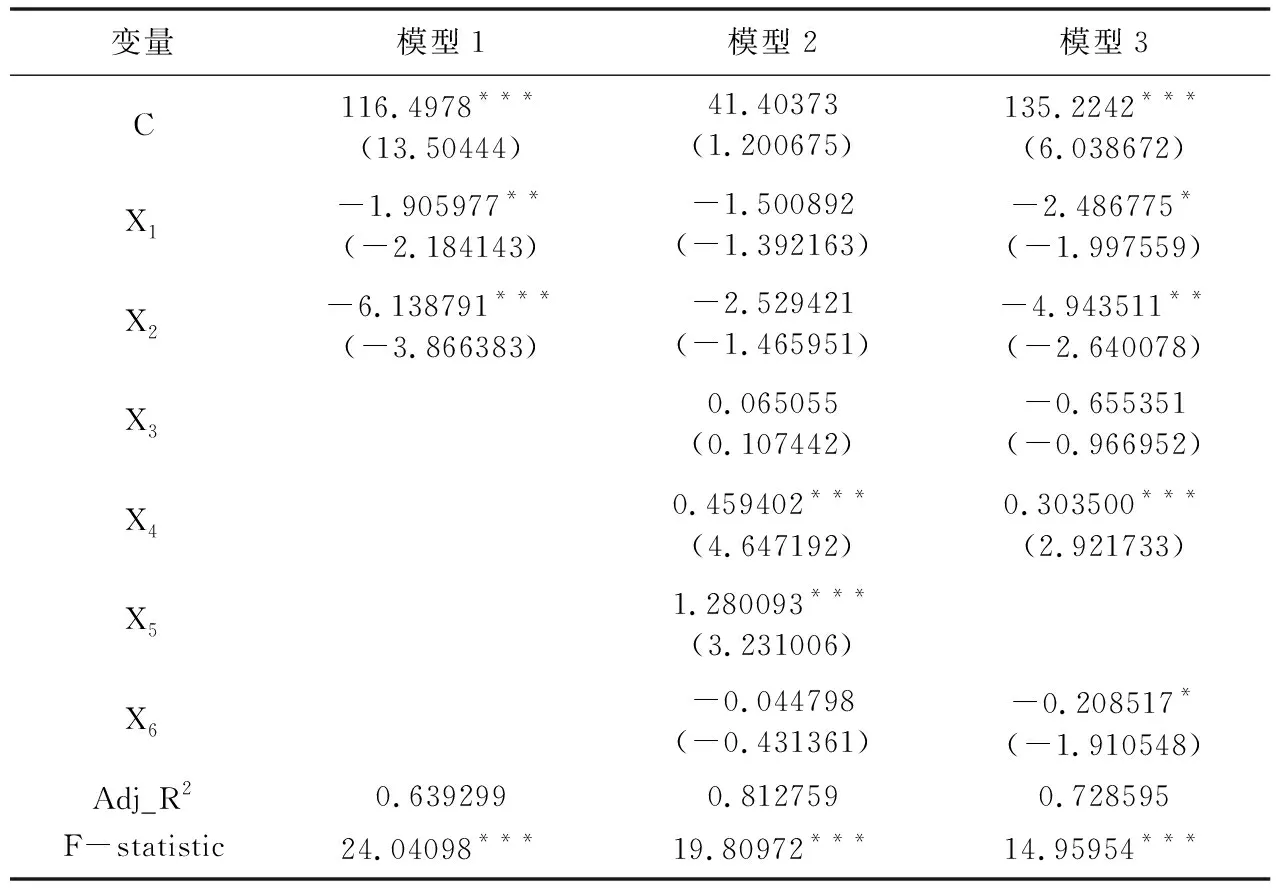

在存在协整关系的前提下,利用最小二乘法OLS先对因变量与自变量间的关系进行线性回归(模型1),再加进控制变量对方程(1)进行回归(模型2)。

如表4a所示,在模型1中,自变量农村土地资源的产权管制指数(X1)和农民人力资源的产权管制指数(X2)分别在5%和1%的显著水平下与农民人均收入(Y)成负相关关系。在模型2中,加进控制变量后,回归结果却发现,虽然两个重要自变量仍显示是与因变量负相关,但却没有通过至少10%显著水平的T检验。考虑到多元回归方程可能出现变量间的共线性问题,使得有些重要自变量变得不显著。因此,尝试去掉一些与自变量间存在共线性的控制变量。通过测算,发现控制变量农村劳动力人口占比(X5)与自变量产权管制指数(X1和X2)之间存在较高的负相关性。这可能是因为,改革开放前国家政府是试图通过强化管制的措施来从农民身上获得足够收入,以发展重工业和保障城市居民生活。由于提高管制强度也将有引起农村不稳定的风险,在农村劳动力占比越高的情况下,政府从农民身上获得的收入已经相应的越高,就越没必要增加管制强度,造成农村劳动力人口占比与产权管制指数间呈负相关关系。由此,我们将控制变量(X5)去掉,再进行回归,结果见模型3。

表4a 回归结果

注:括号里的数字表示t统计值,*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著,下同。

表4b 回归结果

在模型3中,自变量农村土地资源的产权管制指数(X1)和农民人力资源的产权管制指数(X2)分别在10%和5%的显著水平下与农民人均收入(Y)成负相关关系。这表明,从1952年到1978年,国家对于农村土地资源和人力资源的产权管制程度越高,农民的收入就越低,就越容易陷入贫困,导致贫困发生率更高。这验证了前文关于改革开放前中国农村资源产权管制与农民贫困的命题。

再观察模型3中其他控制变量的回归结果。农民人均土地面积(X3)没有通过至少10%显著水平下的T检验,这可能是因为,在土地产权受到较严重管制、农民缺乏土地的收入权和使用权的情况下,人均土地面积的少量增加或减少并不会对农民收入产生显著影响。农地受灾面积占比(X4)在1%的显著水平下与农民人均收入(Y)成正相关关系,这可能是因为,农地受灾面积的扩大反而逼迫了政府放松对土地的产权管制,进而带来农民收入增加,在统计上却显示出受灾面积越多农民人均收入越高的奇怪现象。农村人口受教育水平X6在10%的显著水平下与农民人均收入(Y)成负相关关系,这表明,在人力资源产权受到较严重管制的情况下,劳动力人口的增加和素质提升并不能提高农民收入,反而是增加消耗,减少收入。

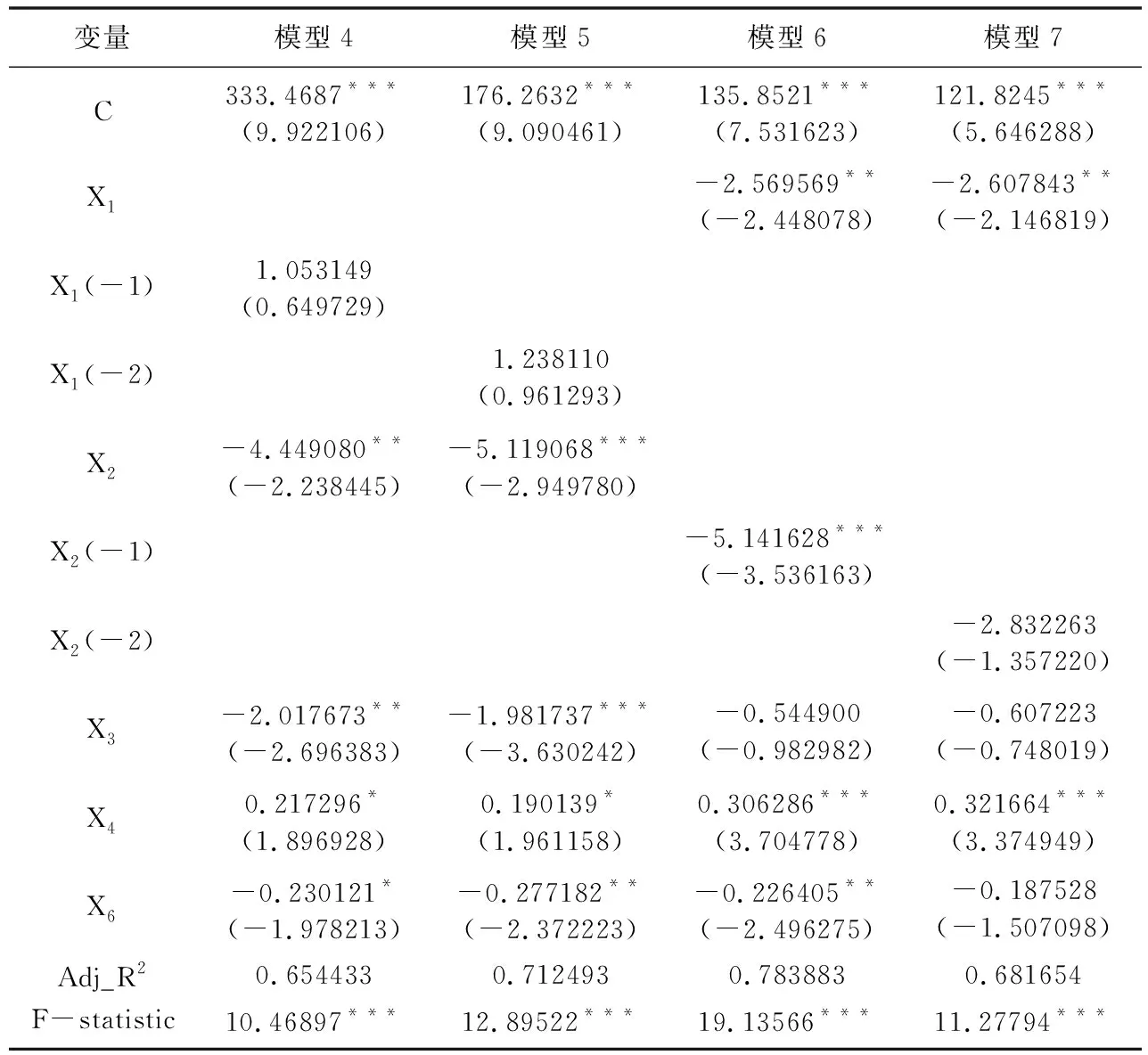

考虑到产权管制可能具有滞后效应,也即提高或降低对土地、人力资源的产权管制程度,可能对农民收入存在滞后影响。毕竟管制政策从下达到全面执行、接受,可能需要时间(按实际,可能滞后1到2年),农民当期的行为反应也可能会影响到下一期的收入。因此,本文进一步设置带有滞后项的回归模型,检验产权管制指数X1和X2这两个自变量不同滞后期限对农民人均收入(Y)的影响。

如表4b所示,在与模型3其他变量相同的情况下,分别以自变量X1与X2的滞后1到2期项作为自变量设置模型4至模型7。4个回归模型的结果显示,自变量X1的滞后1期项、2期项及自变量X2的滞后2期项在回归模型中,都没有通过至少10%水平下的显著性检验,只有自变量X2的滞后1期项通过了1%显著性水平下的T检验,也即模型6的拟合效果最好,其调整后的相关系数R2也达到最高,为0.783883。观察模型6的回归结果发现,农村人力资源的产权管制指数X2的滞后1期项和农村土地资源的产权管制指数(X1)分别在1%和5%的显著水平下与农民人均收入(Y)成负相关关系。这表明,对人力资源的产权管制在当年及第2年都对农民收入产生了显著负向影响,而对土地资源的产权管制则在当年就立刻对农民收入产生了最大的负向影响。在控制变量方面,模型6的结果与模型3一致,这也证明了模型结果的稳键性。

四、结 论

已有文献多从宏观经济发展和体制改革的角度来研究改革开放以前我国农村人口的贫困问题,至于农民如何形成贫困以及导致贫困的微观制度基础则少有论述。本文则从产权管制的新理论视角出发,深入研究改革开放前中国农民的各项具体资源权利界定,以微观角度揭示不同产权管制程度下农民所获得资源权利的多少及由此产生的贫困,并以统计数据进行实证分析,主要得到以下几个结论。

第一,农民获取收入的来源主要是土地资源和人力资源,而这两种资源的收入又全部来源于依附在其上面的权利,农民所拥有资源权利的多少,就决定了他能从资源中获取多少收入。产权管制将减少农民对资源的有价值权利项,并导致利用资源的内在化激励机制缺失,进而降低农民可获取的收入,而产权管制放松则增加农民对资源的有价值权利项,并导致利用资源的内在化激励机制强化,提高农民可获取的收入。

第二,从中华人民共和国成立到1978年改革开放,中国农村资源的产权制度经历了一个从产权管制放松到产权管制强化的过程。在建国初期,受到地主剥夺的土地产权被国家通过暴力潜能重新赋予农民,农民所享有的土地权利大幅增加。之后在土地集体化运动中,农民的土地产权开始不断受到管制与剥夺。对于绝大部分被并入合作社的土地来说,统购统销和按劳分配的制度安排剥夺了农民的土地收入权,集体化的制度安排则剥夺了个体农民的土地转让权和绝大部分使用权。与此同时,农民在非农领域自由迁移择业的权利、经商的权利、经营农副产品买卖的权利,都被不同程度限制,实际上丧失了其人力资源的大部分转让权与使用权,只能从事农业生产。在农业生产中,集体化的制度安排又使得个体农民的人力资源收入权遭到其他集体成员的剥夺,严厉的农村集市政策使得农副产品变现困难,更进一步损害了农民的人力资源收入权。

第三,来自1952—1978年的中国农村数据实证分析表明:(1)国家对于农村土地和人力资源的产权管制程度越高,农民的收入就越低,就越容易陷入贫困,导致贫困发生率更高;(2)在土地产权受到较严重管制的情况下,人均土地面积的少量增加或减少并不会对农民收入产生显著影响;(3)农地受灾面积的扩大反而逼迫了政府放松对土地的产权管制,进而带来农民收入增加,在统计上显示出受灾面积越多农民人均收入越高的奇怪现象;(4)在人力资源产权受到较严重管制的情况下,劳动力人口的增加和素质提升并不能提高农民收入,反而是增加消耗,减少收入;(5)对人力资源的产权管制在当年及第二年都对农民收入产生了显著负向影响,而对土地资源的产权管制则在当年就立刻对农民收入产生了最大的负向影响。