山西某煤矿巷道围岩注浆加固技术研究

张 鹏

(1.河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454100; 2.山西小回沟煤业有限公司,山西 太原 030400)

山西某煤矿为建设矿井,煤层顶底板多为复合岩层,岩石较为破碎。矿井区域对应地面山岭起伏,厚度变化大,矿井一水平大巷西翼埋深超过700 m,后续延伸大巷埋深将继续加大。巷道断面为直墙半圆拱形,由于埋藏深、围岩条件差、地质构造发育,已掘部分巷道和硐室围岩破坏严重,主要表现为强烈底鼓、两帮移近和顶板下沉,巷道浅部围岩破坏严重。巷道围岩破坏深度较深,尤其以采区变电所最为严重。第一次巷道加固现场采取“刷帮、拉底、补打锚杆索”的方式对发生严重破坏的巷道围岩进行修复,但效果不佳。为确保采区变电所修复效果,特针对矿井围岩变形破坏现状及已有修复工程施工状况,对矿井大巷围岩修复方案进行设计。

1 现有巷道修复状况与存在问题分析

1.1 围岩破坏与修复状况

采区变电所布置在回风大巷与辅运大巷之间的煤柱中(图1),受附近地质构造和埋深影响,出现底鼓和帮部开裂现象,巷道破坏长度约80 m. 目前,完成顶帮锚索加固、起底和喷浆成巷工作。

图1 采区变电所平面位置图

首次巷道修复主要存在以下问题:

1) 顶帮刷扩时存在围岩松动范围大、刷扩易垮落、锚杆索安装困难等问题。经现场测量,围岩松动深度平均达2.5 m,多数锚杆失效,锚索安装困难[1]. 受周围小型褶曲、向斜背斜产出频繁、伴生小断层发育以及陷落柱、煤柱宽度小的综合因素影响,巷道破坏较为严重。

2) 巷道直接刷扩施工,易造成断面超宽超高,大巷间煤柱压力进一步增大,不利于巷道围岩的稳定。

3) 直接刷扩破碎围岩的方式在施工过程中对邻近巷道扰动明显,易造成邻近巷道破碎围岩突然垮落。

1.2 巷道围岩结构观测

采用数字式全景窥视仪对巷道修复区域进行了围岩结构观测[2-3].在采区变电所附近的一号回风大巷和辅运大巷区域共打设钻孔15个,其中有7个钻孔由于修复段浅部围岩极其破碎,塌孔严重,造成钻孔窥视探头无法获取钻孔图像。塌孔深度集中在钻孔开口至1.5~2.0 m.

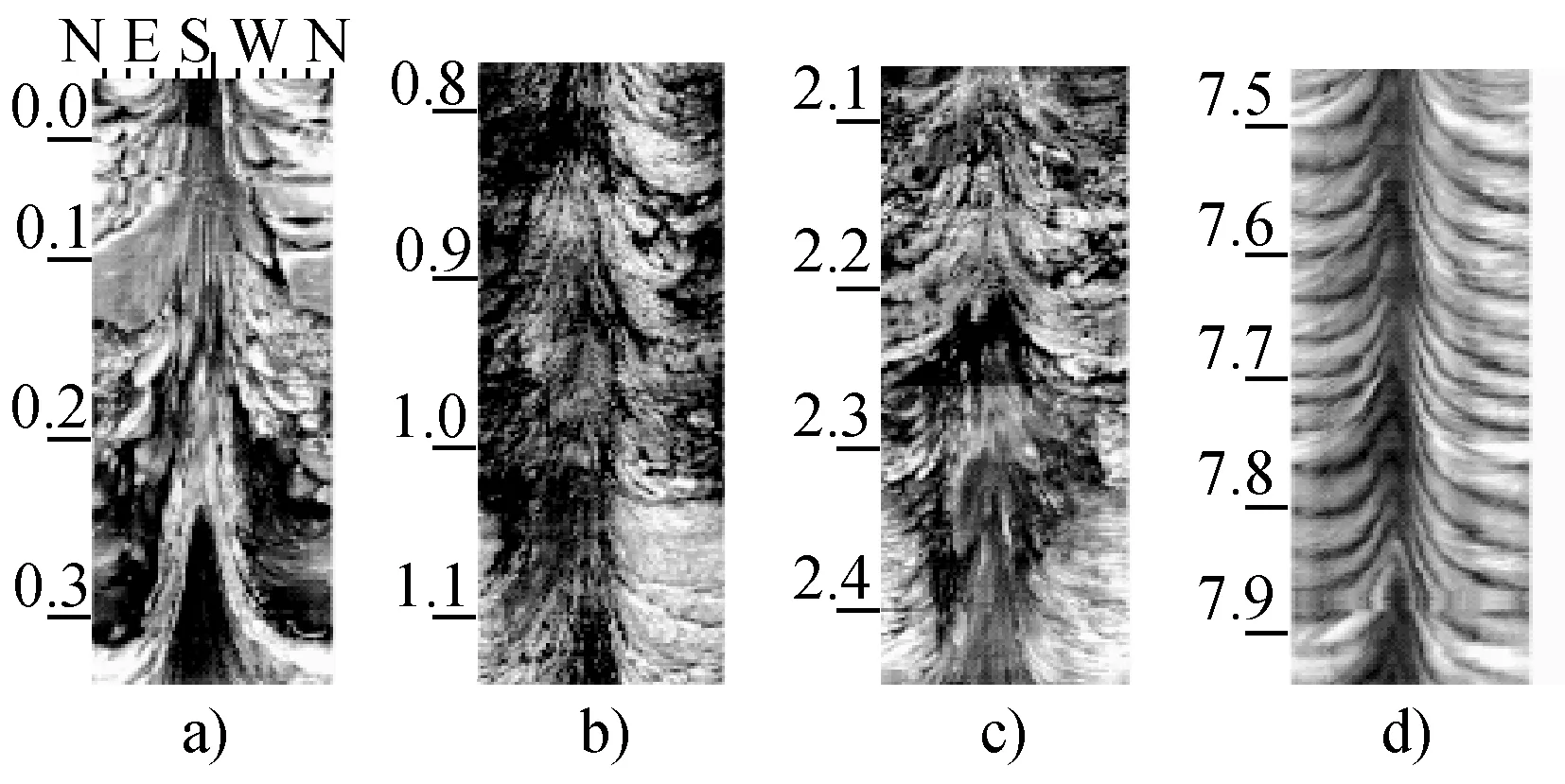

钻孔窥视在未出现塌孔的钻孔中进行围岩结构观测,为加固方案提供了依据。辅运大巷选取采区变电所附近3个钻孔能获得围岩结构图像的钻孔窥视结果,选取部分钻孔典型区段特征见图2.

图2 采区变电所开口东15 m帮部窥视结果图

由图2可以看出:所测区域巷道围岩普遍破碎严重,两帮破碎深度达到4 m以上,多数钻孔2.5 m范围内围岩极其破碎,见图2a)、2b)、2c);巷道顶板围岩普遍松软破碎,钻孔浅部围岩破坏深度在4~5 m,钻孔深部围岩虽然结构相对完整,但普遍存在明显钻痕,说明围岩较为软弱,见图2d).

1.3 矿井巷道破坏原因分析

通过现场调查、地质资料对比分析,判断巷道出现破坏严重的原因主要有以下4个方面:

1) 深部地压大,支护参数与围岩应力不匹配。采区变电所等破坏严重区域主要集中在埋深600~700 m的区域。随着埋深的增加,支护强度未及时合理调整,是造成巷道破坏的主要原因[3].

2) 地质构造影响区域,围岩结构破碎、承载力低,巷道围岩破坏严重,严重区域主要集中在断层、陷落柱、向斜构造轴部,表现为围岩节理裂隙发育、巷道压力明显增大。

3) 采区变电所煤柱应力集中,掘进扰动明显,附近巷道破坏严重。一号回风大巷与辅运大巷间净煤柱宽度34 m,中间又设置采区变电所,由此造成相邻巷道间净煤柱宽度变窄,应力集中显现明显。

4) 巷道跨度大,巷帮承载能力低、整体维护难度大。矿井大巷宽度均为6 m,虽然采取自稳能力较强的拱形断面,但是巷道帮部均是围岩强度较低、承载能力差的半煤岩,加之初始支护参数中巷帮支护强度低,造成巷帮最先出现失稳破坏,进而引起顶板破坏。

2 巷道修复方案与关键参数

为确保矿井永久大巷的整体稳定性,提高破碎围岩的抗动压扰动能力,分别对采区变电所及相邻的回风大巷、辅运大巷进行围岩注浆。注浆的目的是充填围岩体内部裂隙,将破碎岩体进行重新组合,尽量恢复成完整的围岩承载结构,提高围岩的承载能力[4-6].同时,在恢复破碎围岩完整性的基础上进行锚杆索补强支护,有利于锚杆锚索主动支护应力在围岩中的扩散[7-9].

步骤如下:

1) 封闭巷道围岩。围岩注浆前,对原混凝土喷层开裂位置进行水泥浆堵漏或重新喷射混凝土,封闭裸露围岩。

2) 围岩注浆加固。打设注浆孔,进行注浆加固。注浆孔布置:间排距2 m×2 m,“五花”布置。孔深与孔径:深度8 m,孔径56 mm. 注浆压力:根据围岩浆液扩散状况和注浆量调整注浆压力,一般控制在2 MPa左右。注浆顺序:按照“从下到上,先帮后顶”的顺序逐排逐孔注浆。若遇临近钻孔漏浆、跑浆严重时,采取隔排或隔孔注浆的方式,确保注浆效果。注浆材料:水泥浆,添加流动剂。

3) 锚索加强支护。因为原方案已进行锚杆支护,因此在注浆加固的基础上,将巷道断面刷扩至设计尺寸,并采取“局部铺网、补打锚索”的方式加强支护。规格:选用d22 mm,1×19股煤矿专用钢绞线,长度6 300 mm,钻孔d 30 mm,300 mm×300 mm×16 mm可调心托板。布置:全断面补打锚索,帮部底脚锚索距底板距离不大于500 mm,垂直巷道表面打设。锚索成排布置,间排距1.0 m×1.2 m. 预紧力:设计张拉力不低于250 kN. 外露长度:200~250 mm. 喷浆成巷:对修复后的巷道变形进行矿压观测,待围岩稳定后进行喷浆成巷。

3 巷道矿压观测与加固效果评价

矿井大巷修复完成后,对巷道进行了矿压监测,了解巷道围岩稳定状况,以判断巷道修复效果。监测内容主要包括以下方面:

1) 巷道表面位移监测。

采用“十字布点法”安设表面位移监测断面,分别对变电所顶板下沉、底鼓、左右帮移近量进行观测。经监测,顶板最大下沉量2 mm,两帮移近量3 mm,底鼓3 mm.

2) 注浆效果观测。

在巷道围岩注浆完成后,对围岩内部浆液扩散状况进行观测,采用钻孔窥视的方式对采区变电所进行围岩结构观测[2],巷道内部裂隙已充满浆液,围岩基本完整,注浆效果良好,加固方案合理。

另外,对局部围岩节理裂隙注浆效果差的区域进行了二次注浆加固,确保了巷道破碎围岩体的加固效果。

4 结 论

1) 注浆加固是确保大巷修复工程效果的基础,也是保证加固工程质量和效果的关键。当围岩破碎不利于锚杆支护时,浆液注入破碎围岩后充填围岩内部裂隙,并对开裂破坏的围岩进行胶结,使围岩内部形成的裂隙消失,围岩恢复为具有完整结构的连续体,使破碎围岩的可锚性显著增强,以便于锚杆施加有效的预应力。

2) 单一的围岩注浆不能有效控制破碎围岩的长期蠕变及进一步破坏。因为注浆并未改变围岩的应力条件,在高应力环境下,围岩自身、裂隙面与浆液结石体间容易发生二次开裂破坏。因此必须在恢复破碎围岩完整性、提高围岩承载能力的基础上,进行锚网索加强支护。

3) 高预应力强力锚索支护加固的目的是在破碎围岩恢复连续性后,对其施加足够的预应力,使注浆后的围岩具有较强的承载能力,阻止围岩再次破坏,确保加固后的巷道围岩长期稳定。