天然梭梭林主要物种基本数量特征及其种间关联研究

侯 娜,吕世杰,苏金梅,刘红梅

(1.内蒙古农业大学理学院,内蒙古 呼和浩特 010010;2.内蒙古自治区林业科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010010)

1 引言

梭梭(Halaxylonammodendron)、白刺(Nitrariatangutorum)和红砂(Reaumuriasoongorica)均是荒漠地区的优势植物种群,具有极强的抗旱性与适应性,它们不但具有防风固沙、水土保持、改良土壤、恢复植被等重要的生态功能〔1〕,而且其叶、枝和果的营养价值丰富,可作为优良牧草或中药材,具有很高的经济价值〔2-4〕。此外,分别寄生在梭梭和白刺根部的肉苁蓉和锁阳也是中国名贵的中药材〔5〕,成为当地牧民的重要经济来源之一。为更好地了解天然梭梭林中主要物种的生物学特性,掌握种间的相互作用规律和群落与环境的相互关系,塔木素政府于2013年建立了“塔木素野生肉苁蓉及梭梭产籽基地”。

种间关联是植物群落重要的数量和结构特征之一,也是植物种群生物学特性长期适应和选择的结果〔6〕,作为两个物种相似性的一种度量,可以正确认识群落的结构、功能和分类,同时也能为植被的经营管理、自然植被恢复和生物多样性保护提供理论依据〔7〕。有关种间关联的研究一直都是很多生态与植物学者关注的热点〔8-15〕,具有代表性的有何芳兰等(2017)以不同退化程度的人工梭梭林为研究对象,通过野外定点监测与样方调查方法对其植被组成、物种多样性、优势种种群结构变化以及群落间相似性进行了研究〔10〕;孙涛等(2017)探讨了荒漠绿洲过渡带内白刺的空间异质性〔12〕;刘红梅等(2015)分析了天然梭梭林空间分布及其与林地地貌起伏变化(GPS点海拔)的关系〔14〕。然而关于巴丹吉林沙漠东缘塔木素地区的天然梭梭林中主要植物种群基本数量特征及其种间关联性的研究却缺乏较为系统的阐述。

因此,本研究以巴丹吉林沙漠东缘塔木素地区的“塔木素野生肉苁蓉及梭梭产籽基地”为试验区,以区域内的优势物种梭梭、白刺和红砂为研究对象,调查统计2014-2016年间3个植物种群的株高和冠幅直径,了解梭梭、白刺和红砂的基本数量特征关系,并进一步分析不同间隔尺度与年份下的物种种间关联性,这不仅有利于“产籽基地”的顺利建设,也为荒漠生态环境的稳定和可持续发展提供理论依据。

2 研究方法

2.1 试验区概况

试验区位于阿拉善右旗巴丹吉林沙漠东缘的“塔木素野生肉苁蓉及梭梭产籽基地”,地理位置为E103°25.162’~ E103°27.546’,N40°33.059’~ N40°35.531’,行政区划隶属于塔木素苏木格勒图嘎查的朝恒扎干,其境内现存珍贵天然梭梭林总面积达21.5万公顷,占阿拉善右旗天然梭梭林的 92%,是研究荒漠生态系统的重要基地〔16〕。

由于地处内陆高原地带,试验区降水量少却蒸发量大,且日温差较大,因此试验地属于典型的温带干旱荒漠性气候〔14〕。该地区年均降水量为40~80mm,年均温度为8~8.9℃,绝对最高温达37~43℃,年均蒸发量大于3500mm。气候极为干旱,干燥度在7~12之间,无霜期达150~165 d,年均风速为 4m/s,冬春季主要以西北风为主,8月份东北风占主导地位,其它月份西风较为盛行〔17,18〕,大风之时,极易出现沙尘暴与扬沙天气。此外,该地区的自然植被主要以旱生和超旱生的灌木、半灌木为主,具有较强的耐干旱、耐高温、抗风沙的生态及生物学特性〔14〕。

2.2 试验设计与指标测定

试验于2014-2016年通过采用大样地调查法进行,以样地范围内梭梭林分布较为集中的区域作为大样地,其中包含另两种优势物种白刺和红砂,设置4种间隔尺度,分别为25m,50m,100m和200m间隔尺度,同时在不同的间隔尺度内,每隔200m设置一条样线,并于每年6月沿线记录并统计此线上出现的梭梭、白刺和红砂3个植物种群的高度(cm)和冠幅直径(cm)。

整理试验数据,通过绘制散点图去除异常值,共整理得到三年内2426个样点数据,其中25m间隔尺度下有1295个样点,50m间隔尺度下有647个样点,100m间隔尺度下有323个样点,200m间隔尺度下有161个样点。

2.3 统计分析方法

2.3.1 方差分析

对3个年份,4个不同尺度下,梭梭、白刺和红砂3个不同物种的高度和冠幅直径分别进行三因素方差分析,在SAS9.2中调用GLM过程(P<0.05)判断影响3个植物种群高度和冠幅直径的因素。

2.3.2 种间关联分析

种间关联作为两个物种出现的相似性尺度,是一种定性的数据资料,通常以物种的存在与否为依据〔7〕。首先在一定的置信水平上利用卡方检验和半矩阵图判断两个物种是否存在关联,且明确物种关联的正负及强弱,其次根据Jaccard指数对比不同间隔尺度和年份下物种的相似性。

两个物种存在与否的列联表如下表1所示,其中a、b、c、d为观测值,则其理论值可以分别表示为:

其中,N为样点总数。

表1 两个物种存在与否的2*2列联表

种间关联显著性检验的卡方值计算公式如下〔7〕:

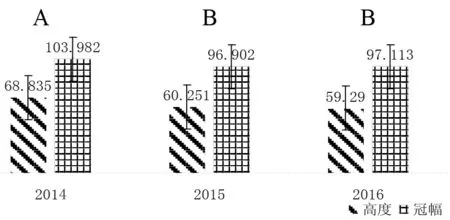

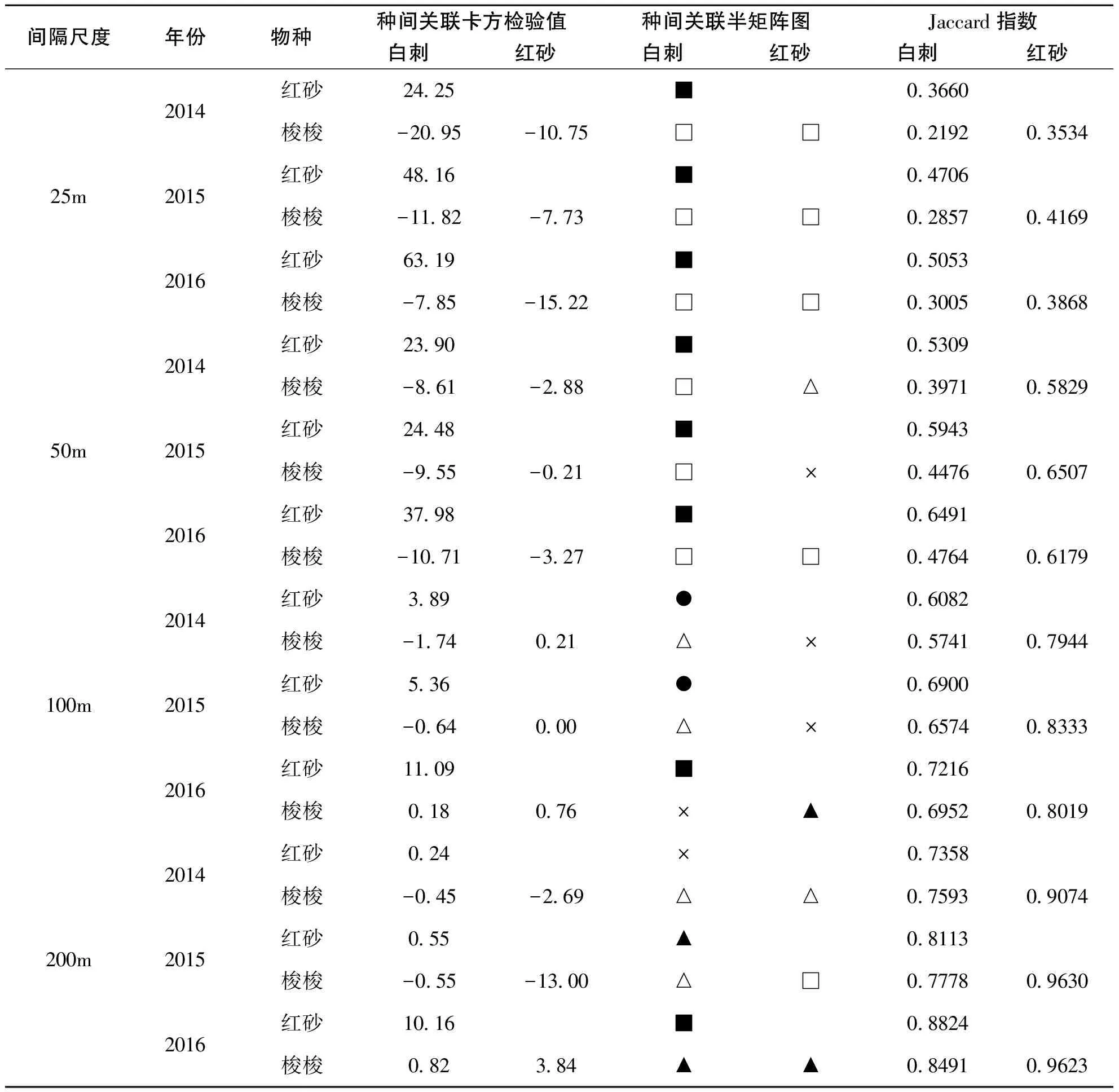

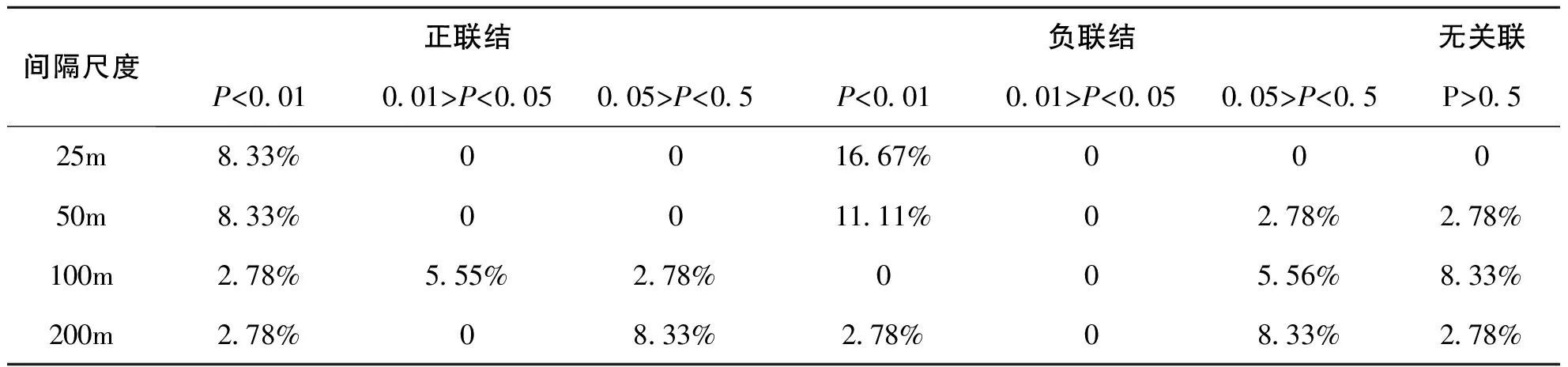

在一定的置信水平下,根据卡方值判断种间是否存在关联以及联结程度的大小;绘制种间关联半矩阵图判定关联的正负,如果a>a’,则两个物种为正关联;若a 通过检验后,若两个物种间存在显著的关联性,则计算Jaccard指数反映其相似度的大小。Jaccard指数的计算公式为〔7〕: 经GLM三因素方差分析发现,2014-2016年间天然梭梭林中梭梭、白刺和红砂这3种主要物种在不同间隔尺度下的平均高度和平均冠幅直径间均无显著差异,而年份间不同物种的平均高度和平均冠幅直径均存在显著的差异。 不同年份中物种高度、冠幅直径均值的对比结果如图1所示,2014年三个物种的高度和冠幅直径的均值均显著高于后两年,2015年的物种高度均值略高于2016年,冠幅直径均值却略低于2016年,这与试验的随机误差有一定的关系,但2015和2016年整体的高度和冠幅直径之间均无显著性差异(图中相同字母表示无显著差异,不同字母表示有显著差异)。 图1 不同年份下物种的基本数量特征 下图2的对比结果显示,梭梭、白刺和红砂的高度和冠幅直径均值间均存在显著的差异(图中不同字母表示有显著性差异),且这2个数量特征变量均按梭梭、白刺、红砂的顺序依次降低。 图2 不同物种间的基本数量特征 对梭梭、白刺和红砂这3种植物种群进行种间关联分析(表2),计算种间关联的卡方值,绘制半矩阵图,结合Jaccard指数,发现25m间隔尺度下2014-2016年间梭梭、白刺和红砂的种间关联表现出较强的一致性,白刺与红砂均存在极显著的正联结关系(P<0.01),梭梭与白刺、梭梭与红砂之间均存在极显著的负联结关系(P<0.01),且随着年份的增加,白刺与红砂间的正联结程度在逐渐增强,白刺与梭梭间的负联结程度却不断减弱,然而红砂与梭梭间的联结程度并没有表现出一定的规律性。从Jaccard指数上看,白刺与红砂间的Jaccard指数在逐年增大,这与其卡方值的变化趋势相同,表明正联结种对间由于协同进化的原因,其关联程度与相似程度均随年份增加而逐渐增强;而白刺与梭梭间的Jaccard指数变化趋势却与其卡方值的变化趋势相反,表明负联结种对间由于资源的限制而竞争激烈,使其关联程度逐年减弱,但因群落逐步稳定,其相似程度仍表现为逐年增强。 表2 2014-2016年不同间隔尺度下各植物种群种间关联情况 注:表中“■”代表极显著正联结,P<0.01,“●”代表显著正联结,0.01≤P<0.05,“▲”代表存在一定正联结,0.05>P<0.5,“□”代表极显著负联结,P<0.01,“△”代表存在一定负联结,0.05>P<0.5,“×”代表无关联。 在50m的间隔尺度下,3年中白刺与红砂均表现出极显著的正联结关系(P<0.01),白刺与梭梭间却存在着极显著的负联结关系(P<0.01),而红砂与梭梭的种间关联性则比较特殊,2014年时存在着一定的负联结(0.05>P<0.5),2015年种间关联性消失,而2016年又表现出极显著的负联结关系(P<0.01)。此外,白刺与红砂、白刺与梭梭间的种间关联程度均呈现逐年增强的趋势。比较3个主要物种间的Jaccard指数,发现白刺与红砂、白刺与梭梭间的Jaccard指数与其卡方值相同,也随年份的增加而逐渐增大,这与25m间隔尺度下的结果不一致,主要原因是间隔尺度的增大,使物种间受资源限制的影响减小,竞争也随之减弱。 从整体上看,各植物种群在100m间隔尺度下的种间关联显著性程度和规律性均在减弱,白刺与红砂只有在2016年内表现出极显著的正联结(P<0.01);白刺与梭梭在2014和2015年时均呈现出较弱的负联结(0.05>P<0.5),但在2016年关联性彻底消失;而红砂与梭梭间的关联性与之相反,前两年并未表现出种间关联性,但2016年却呈现出一定的正联结关系(0.05>P<0.5)。从3年内的Jaccard指数上看,白刺与红砂、白刺与梭梭间的Jaccard指数均呈现逐年上升的趋势。 在200m的间隔尺度下,白刺与红砂由2014年的无关联发展进化到2015、2016年的正联结,且在2016年表现出极显著的联结关系(P<0.01);白刺与梭梭在前两年呈现一定的负联结(0.05>P<0.5),但在2016年转变为正联结关系(0.05>P<0.5),进一步说明资源的限制作用随年份的增加在逐渐减弱。对比Jaccard指数的变化趋势,发现白刺与红砂、白刺与梭梭间的Jaccard指数均大于0.7,且仍表现出逐年增大的变化趋势,表明物种间的协同进化作用不断增大,使其亲和性与相似性也不断增强。 将种间关联的种对数进行汇总,表3清晰地反映出在36对种间联结关系下正联结、负联结和无联结种对数的占比情况,其中,达到显著水平(P<0.05)的正关联关系在25m、50m和100m的间隔尺度下占比均达到8.33%,负联结关系在25m间隔尺度下占比最高,达16.67%,而200m间隔尺度下的显著正关联和负联结关系均最低,仅占2.78%。如果将显著性水平放大到P<0.5〔19〕,则正、负联结的种对数在100m和200m间隔尺度下均有所增加,这一结果表明,间隔尺度的增加在一定程度上会使种对间的关联程度减弱,且越小的间隔尺度,种对间负联结的关联性越明显。由于正联结代表物种间的亲和性,负联结代表物种间的竞争性〔20〕,因此,25m的间隔尺度更能导致植物种群种间对资源的激烈竞争。 表3 植物种群种间关联种对数占比情况 关于塔木素地区天然梭梭林主要物种基本数量特征关系的分析,本研究的结果显示,无论间隔尺度如何变化,2014-2016年梭梭、白刺和红砂的高度和冠幅直径间均无显著的差异;而不同年份不同物种间的高度和冠幅直径均有明显差异,2014年物种的高度和冠幅直径均显著高于后两年,这与当地2015年扬沙和沙尘暴天气的频繁出现有一定的关系,据当地气象资料显示,2015年上半年出现扬沙天气的次数是2014年同时期的2倍,并伴随4-5次的强烈沙尘暴,在这种环境下,白刺和红砂被大量的风沙掩埋而使其高度降低,由于梭梭林具有一定的疏透度,仍有部分携沙气流穿过灌木林带,同时会受到梭梭林的摩擦、阻挡和分割,气流的能量削弱,部分沙物质会在梭梭林中发生沉降而使梭梭高度下降〔21〕,且梭梭的嫩枝也会被大面积吹打而脱落,使得梭梭的冠幅直径也随之下降。此外,2014-2016年间天然梭梭林中主要物种的高度和冠幅直径的生长情况均为梭梭>白刺>红砂,符合物种的植物学特性和生物学特性〔10,22〕。 对4个不同间隔尺度下物种种间的关联性进行研究,得到间隔尺度的增加,会使物种间的关联程度减弱,这与李潮〔23〕和锡林塔娜〔24〕的研究结果一致,他们认为荒漠草原植物种群旱生化明显,种间关联性则相对较弱。对比时间维度上的种间关联性,发现群落的演替受气候、降水等外界环境因素的影响较大〔25〕,随着时间的推移,环境资源充足,使得种间竞争关系减弱,群落生长趋于稳定〔26〕。 综合对比各物种种间关联的研究结果发现,100m和200m间隔尺度的种间关联以较弱的正联结为主,25m和50m的间隔尺度以负联结关系为主。主要原因是〔26-27〕,在较小的间隔尺度下,植物种群生长主要来源于资源限制,物种因占有资源能力的不同以及对生态环境具有不同的生态适应性而产生对资源的利用性竞争;而在较大的间隔尺度下,资源限制的作用降低,种对由于生态位在一定程度上发生重叠〔28〕,通过生态学特性的互补特征来避免激烈竞争的产生,在长期的进化过程中植物种群形成了相互协同促进的作用,使得群落总体上呈现正联结关系,即较强的亲和性。 2014年天然梭梭林中主要优势物种的平均高度和平均冠幅直径均显著高于2015和2016年,这是由塔木素地区2015年频繁出现的扬沙与沙尘暴天气所导致。 随着间隔尺度的增加,物种的种间关联性不断减弱,且在降水等气候的综合影响下,物种间的协同作用增强,对资源的竞争作用减弱,表现出较强的亲和性。 较小的间隔尺度主要表现为负联结,即物种间竞争激烈;而较大的间隔尺度以正联结为主,即物种间亲和性较强。3 试验结果

3.1 种间基本数量差异

3.2 种间关联关系

4 讨论

5 结论