赈灾方式差异与地理环境的关系

——以清末苏州府民间赈济为例

段 伟,邹富敏

一、引 言

中国历史上自然灾害频发,政府和民间都积极组织救援。清代江南是当时的经济重心,一旦发生灾荒,不仅政府会积极主导救灾,民间也纷纷参与赈济。很多学者关注江南的民间赈济,对义庄、义仓等都有很深入的探索*余新忠:《清中后期乡绅的社会救济——苏州丰豫义庄研究》,《南开学报》1993年第3期;冯尔康:《论清代苏南义庄的性质与族权的关系》,《顾真斋文丛》,北京:中华书局,2003年;刘宗志:《清代苏南义庄发展原因探析》,《黄河科技大学学报》2012年第4期;赵思渊:《道光朝苏州荒政之演变:丰备义仓的成立及其与赋税问题的关系》,《清史研究》2013年第2期;张坤:《明清以来苏州义庄浅析》,《苏州教育学院学报》2013年第6期;王卫平、黄鸿山:《中国古代传统社会保障与慈善事业:以明清时期为重点的考察》,北京:群言出版社,2005年;黄鸿山:《中国近代慈善事业研究:以晚清江南为中心》,天津:天津古籍出版社,2011年。。但他们主要探讨的是义庄和义仓的性质、组织结构等社会层面,将研究地区作为一个研究整体而忽视了其内部小区域间的差异。吴滔在《清代江南社区赈济与地方社会》一文中,不仅从时间角度解构了清代江南地区赈济“社区化倾向”的演变过程,也从空间角度对各类赈济模式的布局进行了分析,认为“所谓‘赈济社区化倾向’,主要指官方逐渐退出对民间赈济的监控,以民间力量为主体的社区赈济行为越来越普遍”*吴滔:《清代江南社区赈济与地方社会》,复旦大学历史地理研究中心主编:《自然灾害与中国社会历史结构》,上海:复旦大学出版社,2001年,第259页。。但因着重于整个江南地区社区赈济规律的总结,也没有关注小区域内的特性。

清代仓储有多种,常平仓、社仓、义仓遍布每一个州县,是赈济的重要环节,许多学者曾对不同地域的仓储进行了研究*闫文博:《清代仓储制度研究述评》,《中国史研究动态》2011年第2期。。清政府对各州县的仓储虽然有统一的规定,寄予很高的期望,实际操作中效果则迥然不同。吴四伍指出,清代官方掌控和主导的常平仓、社仓和义仓,经营绩效远不如人们想象的高,仓储经营始终未能高效运转*吴四伍:《清代仓储的经营绩效考察》,《史学月刊》2017年第5期。。康沛竹也认为晚清仓储制度的衰败是当时饥荒极其严重的重要原因*康沛竹:《清代仓储制度的衰败与饥荒》,《社会科学战线》1996年第3期。。我们发现,清末江南民间赈济方式存在区域性的差异,探讨这些赈济方式的不同及其背后的原因,可以为我们进一步了解江南地域之间的差异提供帮助。本文考察清末苏州府内以常熟县、昭文县为中心的区域与以长洲县、元和县、吴县为中心的区域之间民间赈济方式的差异,探讨其背后的地理环境原因,以此为例分析赈灾方式差异与地理环境之间的关系,请方家指正。

二、清末苏州府的饥荒与赈济

清朝末期,江苏省饥荒频发,甚至多次发生抢米事件。1899年《申报》载:“查苏省自上年田禾歉收,冬末春初米价逐渐加涨,异常昂贵。……聚众抢米之案层见叠出。”*《照登刘岘帅奏折》,《申报》1899年2月6日,第2版。1911年又载:“常昭二县向为产米腴壤,今因雨水过多,田禾无望,抢米风潮异常剧烈。”*《常昭闹荒始末纪》,《申报》1911年9月7日,第11版。笔者据《申报》报道统计,光绪二十四年(1898)江苏境内的抢米事件达36次之多,三十二年有33次,三十三年有46次,宣统三年(1911)也有27次。

清末最后十年间,苏州府的粮价起伏较大*中国社会科学院经济研究所编:《清代道光至宣统间粮价表》(第十册),桂林:广西师范大学出版社,2009年,第106~115页。。光绪二十六年至三十一年,糙米的最低价始终保持在每石二点几两*《清代道光至宣统间粮价表》第一册《凡例》:每石粮食合白银*两*钱*分等价格,整数为两,小数为钱、分。,间或有三点几两,但均不超过三点一两,亦不连月出现。至光绪三十二年,粮价三两以上的情形开始连月出现。光绪三十三年至宣统三年,苏州府糙米的最低价基本保持在三两以上。其间,光绪三十四年和宣统元年,糙米的最低价略有回落,为二点几两。光绪三十二年至三十四年、宣统二年至三年,苏州府糙米的最高价基本在四两以上。粮价持续高涨必然导致供需失衡,产生饥荒。

如此频发的饥荒需要大规模的赈济,当时主要有官方、民间与洋人三方力量参与赈济。清朝末年,政府控制力渐弱,但官方灾害应对仍占有一定地位,如采取蠲免的形式。同治二年(1863)五月上谕言“(苏松太三属)及道光年间两次大水以后,各州县每岁荒歉,加恩蠲减,遂成年例”*王祖畬等纂:民国《太仓州志》卷7《赋役》,“中国方志丛书”华中地方第176号,台北:成文出版社,1975年,第466页。,这是对原本的赋税进行适当的蠲减,属于轻徭薄赋、与民休息的灾后应对策略。就实际赈济力度而言,官方赈济强度远不如前。光绪十五年,江苏水患,受灾范围广,灾民也多。据谢行惠记载,“省吏狃于苏属富庶,民间必多盖藏微物,无赈恤之令,且有征粮之议,以田为生之业主亦时传开仓收租之说”。在灾害面前,江苏省仍不愿赈济,甚至还征粮,故人心惶惶,激起民变,“忽传某镇拜盟,某乡铸兵器,围富室,抢米店,日有数起,道路不通”。丁忧在家的吴县人谢家福发函电呼吁各地同乡救灾,促使“朝旨责省吏发帑急赈”,“复首由常熟翁尚书、吴县潘尚书、元和陆殿撰倡捐义赈,指交先大父*即谢家福。专办,各同乡暨各省官绅相总筹捐。至是,始定苏、松、常、太赈恤之局”*(民国)谢行惠:《苏振函钞跋》,苏州博物馆编:《谢家福书信集》,北京:文物出版社,2015年,第234页。。在政府救灾不力的情况下,乡绅奋起呼吁救灾并筹办义赈。宣统三年,苏州商会受官方之托,赴省外采购米粮运回本省平粜。官方一时难以提供购买米粮的款项,要求苏州商会出力出资,双方发生争论*《三丰等米行为采办平米预请给款事致苏商总会略》,章开沅等主编:《苏州商会档案丛编》(第一辑),武汉:华中师范大学出版社,1991年,第1164页。。以上案例在一定程度上都反映出当时政府在灾荒应对中力量虚弱。

外国人的救济能力也有限。据朱浒考证,光绪年间洋赈曾一度遭到排斥并停止*朱浒:《民胞物与:中国近代义赈(1876—1912)》,北京:人民出版社,2012年,第225页。。出于对华洋矛盾的考虑,清廷官员对洋赈采取约束、代办等措施。光绪三十二年,两江总督端方在致上海外交人士吕海寰、盛宣怀的电报中明言,“西人赴乡给票,诚恐乡愚滋事,前与西董X君约定,由华董查放洋贷,只可从旁监察,寔因共保平安起见”*端方:《为华洋义赈会派西人赴乡查放恐不妥事致吕海寰等电》,光绪三十二年十二月二十七日,电报,中国历史第一档案馆藏,微缩号:091-0637。。外国赈济只能通过中国传统士绅予以落实,对于民间饥荒应对影响就很有限。

在官方赈济和洋赈力量不足的情况下,民间赈济就显得尤为重要,这在清末的苏州府表现得很突出。苏州府是饥荒的重灾区之一,也是义赈发达的地区。据朱浒研究,在清代义赈初兴期及其后的义赈结构变动期,苏州都是传统义赈的中心区*朱浒:《地方性流动及其超越:晚清义赈与近代中国的新陈代谢》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第186~187页。。清末苏州府辖有长洲、元和、吴县、昆山、新阳、常熟、昭文、吴江、震泽九县及太湖厅,其民间赈济依地区分有两个突出特点:一是常(熟)昭(文)地区,因某次灾情而临时组织赈济,灾平事停,在时间上不具备连续性;二是长(洲)元(和)吴(县)地区,以义仓、义庄、善堂等固定资产为依托施行常规赈济,遇灾年,加大施赈力度,或增添平粜等举措。下文分别论述。

三、常昭地区的临时性义赈

昭文县是雍正二年(1724)自常熟县析置*《世宗皇帝实录》卷24,雍正二年九月甲辰条,《清实录》(第7册),北京:中华书局,1985,第379页。,二县的赈济事业具有同步性和互助性,以义赈事务的共通、互助为标准,可将常昭二县划作一个赈济区。两县遇到荒歉,民间赈济会相互伸出援手。如《苏州府昭文县赈款征信录》载,光绪十年正月,面对“小民乏食垂毙情形,业由城镇绅耆集捐粥米救急,并蒙仁宪及常邑均分俸佽助”*(清)佚名:《苏州府昭文县赈款征信录》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第九册),天津:天津古籍出版社,2010年,第6267页。。光绪二十四年,常熟县社稷庙粥厂受捐中,有“昭邑木棉恤灾捐余款拨洋五百角”*(清)汪方洋:《常邑社稷庙粥厂记》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第十册),第6966页。一项。昭文县同仁粥局核实各图贫户时,也列有“常境负郭二十三图贫户口数……”,“常境负郭头图贫户口数……”*(清)叶寿松:《昭邑同仁粥局征信实录》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第十册),第6977页。。常熟与昭文两县县治共城,常熟县社稷庙先开设粥厂放赈,“昭邑设厂东城外……后三日开局”*(清)汪方洋:《常邑社稷庙粥厂记》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第十册),第6962页。。在此情况下,昭文县同仁粥局仍将常熟县附郭的几个图也纳入赈济范围,可见常昭二县在赈济上经常相互援助。

昭文县在光绪九年因棉地受灾,发生大饥荒。民国《双浜小志》载:“光绪初年,虞东花地间岁必荒,九年尤甚,乡民有一家五人同日饿毙者。”“光绪九年,东乡棉地无收,十年振灾。”*王鸿飞:民国《双浜小志》,沈秋农、曹培根主编:《常熟乡镇旧志集成》,扬州:广陵书社,2007年,第814页、768页。但赈灾活动相对滞后,县内于光绪十年初才施赈。

光绪《苏州府昭文县赈款征信录》载:“光绪癸未(光绪九年,1883),东南诸省多水患,苏太其下流尤苦水潦,昭邑花地仅收二成。……阖门槁饿者,所在都有。而中户以下三日不举火者十居五六。”*(清)佚名:《苏州府昭文县赈款征信录》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第九册),第6267页。在这种灾荒严重的情况下,昭文县内自发组织义赈,对县境东部灾区放米。放米记录如下:“除城局原亏耗米六石六斗九升六合,张墅放米六百二十八石二斗三升九合五勺。横塘墅放米三百八十六石。东周墅放米三百九十七石五斗四升。老吴墅放米三百六十二石二斗一升八合。西周墅放米三百七十七石九斗。梅里放米二百八十九石五斗。小吴墅放米二百四十九石九斗。陆墅放米三百四十一石一斗七升五合。老徐墅放米二百三十石六斗三升八合。赵墅、先生桥、糖坊桥放米二百三十二石五斗。何墅放米一百八十五石九斗五升。归墅放米一百一石四斗。董浜放米一百九十六石。浒浦放米一百三十八石六斗。支塘放米一百三十四石七斗三升八合。碧溪墅放米一百石二斗七升四合。沈墅放米四十四石二斗五升。珍门庙放米三十九石八斗九升五合。牛角尖放米三十八石九斗五升。周泾口放米三十二石五斗四升。问村放米二十九石五斗。以上劝放米石亏耗统算在内。统计连耗除放米四千五百四十四石四斗三合五勺。余米二石五斗,散给城厢附郭贫户。”*(清)佚名:《苏州府昭文县赈款征信录》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第九册),第6282页。

放赈所用米粮由绅民集捐而来,共计“四千五百四十六石九斗三合五勺”。光绪《重修常昭合志》亦有昭文县在光绪十年因木棉失收而放春赈的记录,与《苏州府昭文县赈款征信录》中记录的放米数目一致。放米原则为:“大口月给米五升,小口减半,计放三次。”*(清)郑钟祥等修,庞鸿文等纂:光绪《重修常昭合志》卷12《蠲赈》,“中国方志丛书”华中地方第153号,台北:成文出版社,1974年,第687页。

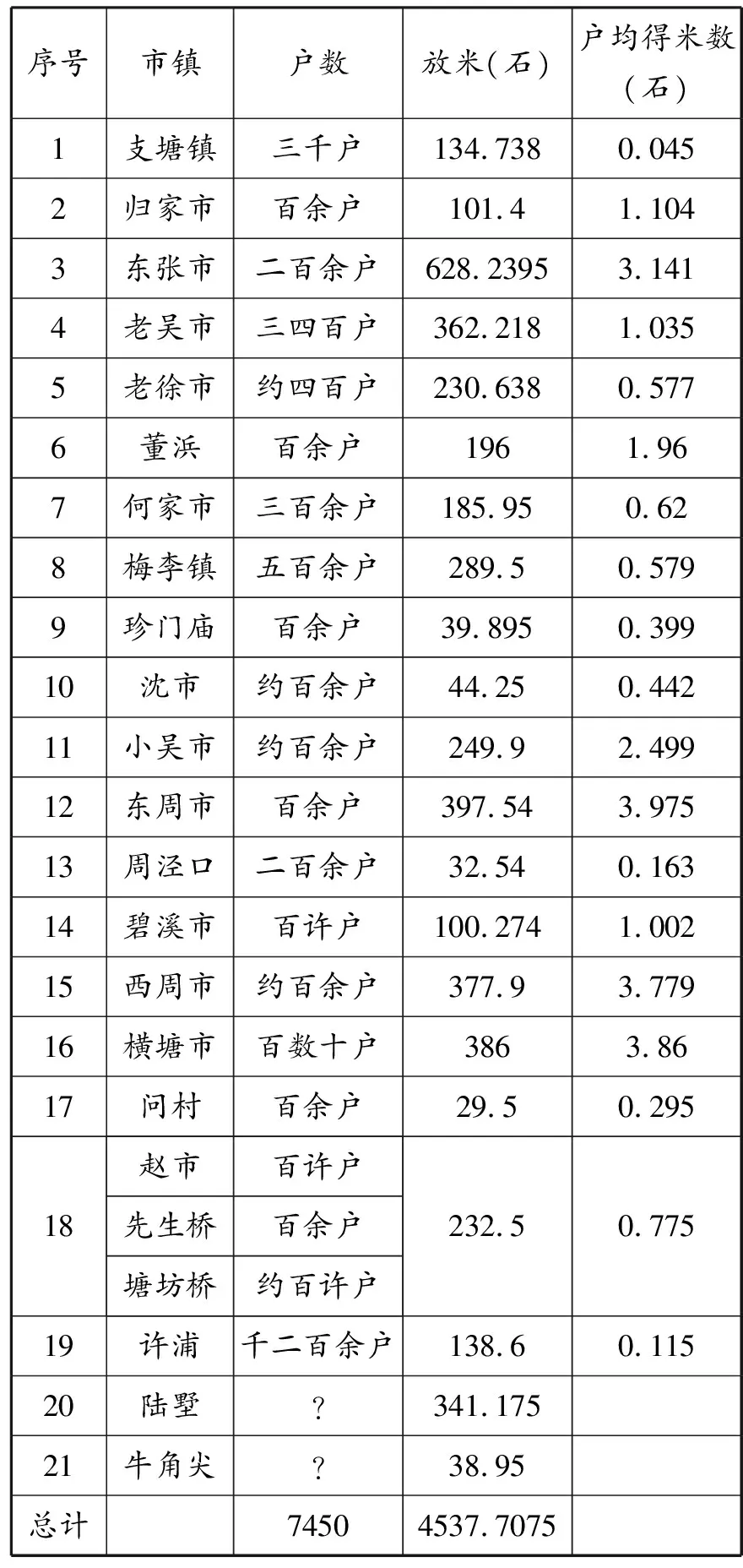

表1 光绪十年昭文县木棉地放米数目表

注:(1)表中“户数”为光绪《重修常昭合志》卷5《市镇》(光绪三十年版)所载,统计年份无从知晓,但肯定与《征信录》修订的年份(光绪十年)有出入。假设昭文县各市镇民户数的变动是整体性的,本文从比例上分析哪些市镇得到放米较多,民户数即使有变化,也不影响结论。(2)《征信录》中放米市镇名与光绪《重修常昭合志》卷5《市镇》所载不完全一致,表中市镇名依据后者。

表1用《苏州府昭文县赈款征信录》中的放米数除以方志中的民户数量,得到光绪十年昭文县诸放米市镇得米数的大致分布状况。为便于处理,民户数量“百余户”“百许户”“约百许户”“百十数户”等均计作百户,“三四百户”则取三百五十户。

从放米市镇的分布看,光绪十年昭文县的木棉种植范围在全县面积中占比极大。据光绪《重修常昭合志》记载,昭文县境内市镇数为41个*(清)郑钟祥等修,庞鸿文等纂:光绪《重修常昭合志》卷5《市镇》。石牌镇分属常熟县、昭文县、新阳县三县,故昭文县下辖市镇数中也包含石牌镇。,而放米市镇为23个,超过全县市镇数之半。昭文县41个市镇总户数约11300户,放米市镇户数达7450户以上*户数据光绪《常昭合志稿》卷5《市镇》。户数计算方法同上文,数十户作五十户算。昭文县41个市镇中,邓市无户口数据,因此11300户为昭文县不含邓市的其他市镇户口总数。《征信录》放米市镇中,“牛角尖”“陆墅”两地,在光绪《重修常昭合志》卷5《市镇》中未能找到对应的地名。,超过全县一半的市镇民户得到救济。足见此次赈济力度大,涵盖范围广。户均得米数在一石以上的市镇基本上集中分布在长江沿岸,与《苏州府昭文县赈款征信录》中因水灾而放米的背景相吻合,证明前文假设户数整体变化是可行的。虽然昭文县地势低平,高乡与低乡之间的相对高差也较小,但海塘以及河流流向,两者都标示着靠近长江的区域地势更低,受水灾和潮灾影响的几率更大,这也意味着沿江各市镇户均得米数较多。

关于此次施赈的性质,《苏州府昭文县赈款征信录》序载:“邑中诸君子蒿目时艰,鸠集同志,共襄义举。城乡连为一体,转相劝输,豆区釜钟,各随其力。……大府拨放仓谷四成以弥其隙。幸二麦已稔,民困渐苏。”*(清)佚名:《苏州府昭文县赈款征信录》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第九册),第6267页。可见组织者是昭文县善士群,所募物资也来源于本县,完全属于本县自救式的社会应对。民间募捐之后,不足部分还有官方拨谷,但官方谷赈仅占四成,故民间赈济在此次灾赈中处于主导地位。

光绪十年昭文县米赈主要是针对前一年遭受水灾的木棉区,是有针对性的、因灾而临时发起的自救式社会赈济。与之类似的还有光绪二十三年,东乡木棉地被灾,“拨备荒二千元,绅民集捐银五千四百四十三元,振济灾民”。光绪二十四年,“城中张孝友义庄,借王义庄发米一百石”*王鸿飞:民国《双浜小志·振灾》,沈秋农、曹培根主编:《常熟乡镇旧志集成》,第769页。。还有常昭二县“联合同志募款,筹设施粥局二处”*(清)叶寿松撰,邵永忠点校:《昭邑同仁粥局征信实录·详文》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第十册),第6971页。,分别在南门外社稷庙、东门外附郭综观庙施粥。

以上显示,常昭赈区的赈济模式属于本区内部民间群体自行组织,针对大灾之年的临时赈济。

四、长元吴地区的恒产赈济

苏州府是江南义赈的发源地,有善堂、义庄等慈善组织,也有义仓等公共赈济支撑机构。善堂、义庄、义仓等基本上都拥有一定的固定资产,如义仓,基础就源自于捐田,所捐义田单独造册收租,所收租米即纳入义仓。另有田租银米折色钱,则存典生息,又得生息钱*(清)潘遵祁:《长元吴丰备义仓全案》卷2、卷7上,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4402页、4586页。。

长洲、元和、吴县三县为苏州府的附郭县。清初苏州府有长洲、吴县两附郭县,元和县乃雍正二年自长洲县析置,同为附郭*《世宗皇帝实录》卷24,雍正二年九月甲辰条,《清实录》(第7册),第379页。。三县县治同在苏州府城内,联系紧密,设仓义赈之事往往合为一体。道光年间,林则徐任江苏巡抚,设仓备荒,“当是时,吴中之田颇为民累,公因其势而利导之。初得田一千一百亩有奇,筑仓于抚署之隙地,岁敛其租,专备长元吴三县荒政”*(清)潘遵祁:《长元吴丰备义仓全案》之《长元吴三县丰备义仓碑记》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4362页。,亦将长元吴三县作为一个赈济共同体对待。

宣统二年江苏省官方组织平粜的照会中载:“苏、松、太三属以苏州省城及上海商埠烟户为多,贫民麇聚,必须酌量加拨。现拟省城长、元、吴三县合拨米二万石,上海拨米四千石,尚余米二万六百六十七石二斗五升,即分给苏属之太、靖、常、昭、江、震、昆、新,松属之川沙、华、奉、娄、金、南、青,太仓州并属镇、嘉、宝、崇二十州厅县,每属各得米一千石,震泽间有灾区,即以余米六百六十七石二斗五升,尽数拨给。”*(清)潘祖谦:《长元吴丰备义仓全案三编》卷8,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第5015页。“烟户”即“人户”*(光绪)《清会典》卷17,北京:中华书局,1991年,第140页。,长元吴三县和上海县分得米石数远高于苏松太三属其他县,原因在于长元吴是省城、上海是商埠,两处均人烟繁密,贫民聚集。同时也可以看出,长元吴三县赈济是一体而行的,与苏州府其他县差别明显。

清末,苏州府城设有长元吴丰备义仓。陶澍最早提出创立“丰备义仓”,设定其性质为民捐民办,“于州县中每乡每村各设一仓,秋收后听民间量力捐输,积存仓内,遇岁歉,则以本境所积之谷,即散给本境之人。一切出纳,听民间自择殷实老成管理,不经官吏之手,以冀图匮于丰,简便易行”。但在林则徐将丰备义仓由设想付诸实施之后,事实却是设立义仓,“将官捐赈余银两买谷存储,用备歉年平粜。并据光禄寺署正韩范恪遵父命,将遗田一千一百余亩捐入义仓,官为收租备用”*(清)潘遵祁:《长元吴丰备义仓全案》卷首,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4363页、4366页。。官方捐赈的余款是义仓蓄谷的基本经济来源,此外,官方还吸纳、代管民捐。故义仓初建时的性质是官捐官管。光绪二十五年《长元吴丰备义仓全案续编》序载:“兵燹后,旧仓已毁,田亩具存。潘编修顺之起而兴复之,次第经营,变通尽利。与冯中允敬亭请于大吏,改为官绅会办。”*(清)吴大根:《长元吴丰备义仓全案续编》序,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4677页。潘编修即《长元吴丰备义仓全案》的辑录者潘遵祁,也是重建的长元吴丰备义仓的首任仓董,道光乙巳进士,钦点翰林院庶吉士*潘志晖、潘承谋:《大阜潘氏支谱》附编卷7《登进录》,1927年铅印本,第3~4页。,潘氏松林义庄掌庄*潘志晖、潘承谋:《大阜潘氏支谱》附编卷1《义庄纪事》,第3页。。潘遵祁“董仓事者十二年”*(清)吴大根:《长元吴丰备义仓全案续编》序,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4677页。,任期自同治五年至光绪四年*(清)潘遵祁:《长元吴丰备义仓全案》序,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4353页。。“兵燹”指太平天国战事,是一个转折点。同治五年,长元吴丰备义仓另起炉灶,重新营建,其性质即由官捐官办转变为官绅合办。

陶澍倡设丰备义仓伊始,将丰备义仓在灾赈中的地位定为“例赈不能遍者”,即官方赈济的补充,方式为“或按户散钱,或设厂煮粥”*(清)潘遵祁:《长元吴丰备义仓全案》卷首,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4365页。。虽然之后丰备义仓性质发生了变化,但赈济方式并未改变,也基本采用协同粥赈与平粜双轨并行的施赈措施。

(一)协济粥厂

粥赈属于长元吴赈区的常规赈济项目。民国《吴县志》载,吴地“富厚之家多乐于为善……岁荒则施粥米。……社仓、义仓给奖议叙,进身有阶”*吴秀之等修,曹允源等纂:民国《吴县志》卷52上《风俗一》,“中国方志丛书”华中地方第18号,台北:成文出版社,1970年,第866页。。施粥赈济已然成为吴地乐善风俗在实际行动上的展现。查《长元吴丰备义仓全案》及其续编、三编,长元吴三县的粥赈记录自光绪年间开始有连续的逐年记录,这表明至少从光绪年间开始,协同官方进行粥赈就已经成为义仓每年的必要支出。

粥赈的目的是救济穷民,时间主要在冬季。自光绪二十九年之后,开办粥厂的照会中,多以“天气渐寒,贫民觅食为艰”为由。至光绪三十二年后,米价上涨也成为粥厂施济的原因之一:“天气渐寒,且又米珠薪桂,贫民觅食维艰。”*(清)潘祖谦:《长元吴丰备义仓全案三编》卷6,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4979页、4980页。对照前文饥荒较为严重的时间,光绪三十二、三十三年,宣统二、三年正好是饥荒较为严重的时段,粥厂将米价高昂纳入施赈条件,并由此加大赈济力度,降低了大饥荒的社会影响。

丰备义仓为粥厂的开办提供物质基础。宣统元年开办粥厂的公文载:“即将义仓应拨本年粥局经费钱二千串,谷二千石仍折钱三千串,两共合钱五千串,如数备齐,业于十月二十五日拨交粥局董事刘绅传福等收讫应用。”丰备义仓供给粥厂的本来应该同时包含钱款和米谷两项,“向来丰备义仓钱谷并拨,非专拨钱文一项,缘该局本须购米煮粥,而仓廒拨给存谷,借可推陈易新,原属一举两得”。光绪二十六年起,苏州府粥局董事邹福保等“请将谷二千石改折钱三千串,嗣后历经照办在案”*(清)潘祖谦:《长元吴丰备义仓全案三编》卷6,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4983页、4978页、4983页。。自此,丰备义仓为粥厂运行所提供的经费均是钱款。

(二)平粜

积谷平粜是长元吴丰备义仓在饥荒应对中的主业,如前文所提,《长元吴丰备义仓全案三编》(光绪二十五年—宣统三年)中有平粜记录的年份,基本上都与其他资料中饥荒严重的年份相符。如光绪二十八、三十二、三十三年,宣统二、三年。

据方志记载,青浦县“(光绪)二十八年壬寅……八月,大疫,棺槥为空”*张仁静修,钱崇威纂,金咏榴续纂:民国《青浦县续志》卷23《祥异》,“中国方志丛书”华中地方第167号,台北:成文出版社,1975年,第785页。。昆山和新阳二县“(光绪)二十八年壬寅,秋大疫,市槥为空。始喉症,继时痧”*连德英等修,李传元等纂:民国《昆新两县续补合志》卷1《祥异》,“中国方志丛书”华中地方第463号,台北:成文出版社,1983年,第69页。。常熟和昭文二县“(光绪)二十八年夏,疫(子午痧,亦名瘪螺痧)”*(清)郑钟祥等修,庞鸿文等纂:光绪《重修常昭合志》卷47《祥异》,第3167页。。吴江的县志也载:“道光辛巳(元年,1821)六七月间,江浙大疫……光绪壬寅(二十八年),自春徂夏,亦如之。米价骤贵,每石制钱六千五六百文。当道奏留漕米五十万石,发县减价平粜”*(清)费善庆:《垂虹识小录》卷7,“中国地方志集成”江苏府县志辑(23),南京:江苏古籍出版社,1991年,第477页。。说明当年苏松二府多处发生疫灾,米价骤涨,政府截漕平粜。故《长元吴丰备义仓全案三编》所载光绪二十八年的平粜记录,是与政府平粜配合施行,应对疫灾后米价骤涨的应灾举措。

查《长元吴丰备义仓全案三编》,每次平粜之后都会造具四柱清册,以备核查。据平粜各年清册载,平粜后,光绪二十八年九月“实在:一、存平粜款钱四万三千七百八十八千三百六十文。一、存丰备仓谷八万五千九百九十八石三斗一升”,光绪三十二年十月“实在:一、存平粜款钱八万九千三百七十五千四百二十二文。一、存丰备仓谷七万三千三百九十七石五斗二升”*(清)潘祖谦:《长元吴丰备义仓全案三编》卷8,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4997页、5004页。。亦即至光绪三十二年,丰备义仓尚且有存谷、存钱两项。若遇到急需平粜之灾年,首先有谷可出,为再行出资购米留有缓冲时间,不至于仓促。至光绪三十三年十月,“实在:一、存仓米平粜款钱一十五万四千九十七千八百二十九文(此款全数归入丰备义仓存储,采购新谷,合并登明)。一、仓米无。一、赣米无”。自此,丰备义仓账下仅有存款而无存粮,后续平粜须完全依赖米粮采买,丰备仓的平粜事业转入被动。历经两年之后,丰备义仓再次施行平粜事宜。但宣统二年、三年的四柱清册中,平粜前丰备义仓旧管均为无项*(清)潘祖谦:《长元吴丰备义仓全案三编》卷8,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第5013~5014页、5020页、5028页。。丰备义仓有钱无粮,在平粜中发挥作用的大小很大程度上受制于米粮采买。

以上可知,长元吴赈区的赈济形式为以恒产为依托,实施常年赈济(粥赈)与大灾平粜并行的方式。

五、苏州府赈济方式差异与地理环境的关系

长元吴三县以及常昭二县,虽然同为苏州府属县,行政上都具有县治共城的特点,但每个县都有其独立的行政体系,义赈的共通与互助是跨越县级政区的。这两个赈区虽同属苏州府,咫尺相隔,在赈灾方式上却大相径庭,前者主要依托恒产实行常规赈济,而后者则主要是因灾临时赈济。究其缘由,受地理环境影响明显,主要表现在土壤、风俗和城市地位三方面。

(一)土壤

土壤肥瘠是长元吴赈区与常昭赈区赈济方式差异产生的根源。常昭之地,“壤地沃莱,赋役繁重”,“邑在江海之交……潮汐可蓄泄,灌溉得其利,水旱不能害。故县得常熟之名”*(清)郑钟祥等修,庞鸿文等纂:光绪《重修常昭合志》卷6《风俗》,第226页、230页。。土壤肥厚,农业所产足以养民,故对常规性的连年赈济没有需求。换言之,农业发达,商业所占比重较小,能施行常规赈济的经济能力也相对较小。而据民国《吴县志》,“吴长元三县不皆腴田,瘠田则随在而有”,“吴长元三邑皆附郭,吴邑田较瘠而饶土产。……长元二邑,田多额重,农作外无他业,必待秋成完课,兼之污莱水区所收无几,逋欠岁积,日受敲扑。非民有淳顽,地势异也”*吴秀之等修,曹允源等纂:民国《吴县志》卷52上《风俗一》,第868页、867页。。长元吴赈区内,土壤较为瘠薄,所产不足以生民、完赋,需要外来粮食弥补。同时,长元吴三县不仅是府城,更是江苏省城之一*苏州府是江苏的两个省会之一,另一个是江宁府。,人烟繁密,是故百姓“为商为贾,奔走四方。又百工技术,吴人为众”*吴秀之等修,曹允源等纂:民国《吴县志》卷52上《风俗一》,第866页。,工商业经济的发达,又使本区经济实力上升,社会财富可用于实施常规赈济的份额也相对提高。

(二)风俗

风俗是造成长元吴与常昭赈灾模式差异的重要原因。长元吴三县奢靡成风,“民鲜蓄积,一遇水旱偏灾,往往无以为生,则积谷备荒尤亟也”*(清)吴大根:《长元吴丰备义仓全案续编》序,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第七册),第4677页。。长元吴赈济区内风俗奢靡,普通人家的积蓄不足以应灾,确有必要采用以恒产为依托的常年赈济。清末,长元吴三县之内,常平仓、社仓等仓储多毁于咸丰十年(1860)*吴秀之等修,曹允源等纂:民国《吴县志》卷31《公署四》,第475页。,后由吴县潘氏等乡贤主导重建的丰备义仓一改陈规,确立明确的积谷条例,积谷、存款成为丰备义仓之定制,亦是长元吴赈济区实施常年赈济的恒产依托。

富贵之家行奢靡之风,为百工提供了工作机遇。正如前文所举,工商业的发展在一定程度上为实施常规赈济提供了条件。民国《吴县志》“风俗”篇为本地奢靡之风正名,言外人“议吴俗者皆病其奢,不知吴民之奢亦穷民之所借以生也”*吴秀之等修,曹允源等纂:民国《吴县志》卷52上《风俗一》,第868页。,奢靡之风使得工商业发达,养活了很多穷人,间接提高了本区的应灾能力。

常熟县以勤勉为俗,“邑人故勤纺织,每遇歉岁,恒持纱布以度日”。纺织收入可以弥补荒歉,本无实施赈济的必要,之所以产生灾赈需求,源于清末“机器棉纱盛行,小民之利尽为攘夺。又值洋商贩米出口,米价骤增数倍。于是民不聊生,扶老携幼,四出攫米,骚扰城乡”*(清)汪方洋:《常邑社稷庙粥厂记》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第十册),第6961页。。时代变迁,赖以应对荒歉的纱布利益无法维持,米粮出口更进一步加深了灾荒程度,迫使常熟县的灾害应对需要其他赈济来补充。昭文县亦如此,光绪二十四年“因客岁歉收,米价腾贵,纱布失利,民食无资。入夏以来,亢旱不雨,农夫尽力桔槔,咨嗟就槁”*(清)叶寿松:《昭邑同仁粥局征信实录》,李文海等主编:《中国荒政书集成》(第十册),第6971页。。常昭二县需要应对的灾荒,是灾年与棉纱滞销的双重压力造成的,故其灾赈偏向于临时性。

(三)城市地位

城市地位对两个赈区赈济模式的形成也有一定程度的影响。长元吴三县为苏州府附郭县,而常昭则只是普通县。首先,作为省会和府治所在,长元吴赈区的灾情稳定对江苏省和苏州府影响重大,故需要设置丰备义仓,常年备荒。长元吴丰备义仓有置办义田、积谷存息之惯例,每年清册均记有旧管以及新收账下存钱、存谷数,直至光绪末年才出现旧管账下仅有存钱而无存谷的现象。是故长元吴三县平常年份直接用丰备义仓之息款实施粥赈,遇饥荒严重的年份,所募款项添入平时的息款,共同用于平粜。而常昭则只能用遇灾募集的善款实施粥赈,更无余款用于平粜。有组织、有规划的丰备义仓为长元吴赈区提供了实施常规赈济的赈济实体。

丰备义仓立于长元吴,不仅仅因为省府所在地政治地位重要,也在于其交通便捷,利于积谷运输,为长元吴赈区提供了一个能一以贯之的赈济规范,甚至作为赈济实施的常设机构而存在。而常昭作为普通县城,在赈济大局上缺乏完整的赈济体系。

由以上分析可见,长元吴赈区壤土瘠薄,风俗奢靡,却促进了工商业的繁荣;作为省会和府治所在,又以政治区位优势组建了赈济实体丰备义仓;丰备义仓的赈济规范与经济实力雄厚的仓董相得益彰,能够在平常年份施行粥赈游刃有余,大荒之年亦有能力参与平粜事务。常昭赈区土壤肥沃,勤勉为风,本无实施常规赈济的必要,但受机器工业冲击,清末灾年时棉纱业无法获利,引发大饥荒,故其赈济偏向于临时性。这提醒我们,在传统社会,即使在一府之内,各县的自然禀赋不同,社会经济情况各异,灾荒应对方式也会相应不同。