浅谈如何设计高质量的原创地理试题

罗 成

湖南

原创试题要求有一定的创意,因此对命题者的要求较高,笔者就如何设计高质量的原创地理试题浅谈一点心得体会。

一、原创试题要体现高中地理《课程标准》的要求

高中地理《课程标准》明确提出了地理学科的核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,并对地理学科素养进行了内涵与表现的表述,将地理学科核心素养从易到难划分为四个层次水平,详细地阐述了课程目标和内容等。地理原创试题的设计要充分体现高中地理《课程标准》的要求,有针对性地设计原创试题,力争做到能够考查地理学习能力和学科素养能力。在原创试题设计前要合理规划考点细目表,以体现考查知识和学科核心素养能力层次等。

对于高考模拟题,还应该深入地研究高考《考试大纲》,研究高考命题的方式等,高考中的高频考点无疑是地理的主干知识,原创命题时要重点关注和体现高频考点,另外还要设计好自然地理和人文地理知识点的比例,预估试题的难度系数,这些在原创命题前都应该综合考虑,全盘统筹。当然由于命题的复杂性,对于考查的知识点及其难度在命题过程中根据实际情况需要不断地调整。

二、原创试题素材来源要真实、可靠

原创试题素材的来源在一定程度上决定了试题的优劣,高质量的原创试题其命题的素材要真实、可靠且经得起推敲,因此原创试题素材的来源一般是高质量的学术论文,知名网站资源、知名刊物文章等,经过专家、学者进行过论证的材料才可以设计原创试题,以保证试题的科学性,不会出现知识性的争议或错误。如果试题材料本身存在一定的问题或争议,不但起不到考查学生掌握知识和学科能力的作用,相反还可能会在一定程度上扰乱学生的思维,让学生无所适从。

对于试题中引用的图片,要求准确、规范,地图和其他图片力求清晰,对于等高线和其他类型的地图也可通过卫星地图进行制作,不过对制图者的要求较高,图片提供的信息除必需具备的基本要素以外,与试题无关的信息均要舍去,以免扰乱学生的思维。

三、要善于创设新的地理情境

对学生地理素质的考查离不开地理情境,好的地理情境能够激发学生的探究力,更好的体现学生的素质和能力,因此在地理试题的原创过程中要善于创设新的试题情境,决不能去照抄或改编其他试题。

【原创典例1】四川西北部高原山地地貌垂直地带性明显,图1示意该地区某地地貌垂直分带剖面。有多年冻土层的地区处于3 800米到4 200米之间,其地形是波状起伏的高原,覆盖在多年冻土层上面的是季节性冻土。季节性冻土融化后,产生含水的泥土向低处运动形成冻融土流。针阔叶混交林分布在3 000米以下的河谷地带。据此完成1~3题。

图1

1.山地暗棕壤是发育于针叶林地带的土壤,其广泛分布的海拔是

( )

A.4 200米以上

B.3 800米至4 200米之间

C.3 000米至3 800米之间

D.3 000米以下

2.图中断陷谷地,谷底较宽阔平坦,多分布有长、宽各20~30厘米颗粒大的角砾石,其形成的主要原因是

( )

A.流水沉积作用 B.冻融土流的堆积作用

C.冻融土流的侵蚀作用 D.流水下蚀作用

3.图中高原没有冻融土流的地方几乎全部位于一些海拔较低的坡地,坡地的坡向最有可能是

( )

A.正东 B.正西 C.西南 D.西北

【命题意图】第1题,考查自然带的分布,通过川西北某山地特有地貌和土壤分布来考查,地理情境较新,能够激发学生对问题探究的欲望,能够考查学生的能力和水平。第2题,考查外力作用与地表形态,通过以砂板岩为主的断陷谷地大面积存在颗粒大的角砾石来考查相关的知识。第3题,通过冻融土流的分布来考查太阳辐射对地表的影响,这些基本上是平时学生没有接触过的地理现象,通过科学的设计可以创设出新的地理情境。

【选项分析】第1题,从图来看,海拔4 200米以上由花岗岩构成,且海拔高,不可能有森林分布,故A错;从材料来看,海拔3 800米至4 200米之间,有冻融土流的存在,也不可能有森林分布,故B错;由于四川盆地纬度较低,海拔3 000米以下的河谷地带分布着针阔叶混交林,故D错;根据自然带的变化规律,海拔3 000米至3 800米之间,应生长针叶林,故C对。第2题,断陷谷地主要是由内力作用造成的,由于该地区冻土广布,海拔高,高原面上流水量少,搬运不了颗粒大的角砾石,据材料和图可知角砾石来自砂板岩,应该是冻融土流搬运了部分侵蚀后的砂板岩块,在谷地沉积,由于冻融土流搬运能力强,使得谷底的角砾石颗粒大,故B对;流水侵蚀角砾石表层使其趋于圆滑,故A,C,D错。第3题,根据材料可推知在没有冻融土流的地方应该是比较干燥的坡地,海拔较低的阳坡温度较高,获取太阳辐射热量多,故比较干燥。由于该地位于北回归线以北,阳坡朝南,南坡和西坡白天温度更高,故C对,A,B,D错。

【答案】1.C 2.B 3.C

【材料来源】《山地学报》第34卷第2期《运用地貌垂直地带性理论判别庐山第四纪冰川有无》;《地理研究》第25卷第4期《川西北高原地貌垂直地带性及山地灾害对南水北调西线工程的影响》

四、原创试题设问要新颖、科学

原创试题的目的是要考查学生的能力,避免学生通过死记硬背去应考,因此试题设问时要新颖,一般不要设计高考中或模拟题中大量出现的问题,这样容易落入俗套,设问时要依据试题所创设的情境,巧妙的通过特定的角度来设计问题,考查学生要重点掌握的知识和学科素养能力。

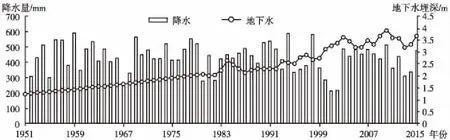

【原创典例2】地下水埋深是指地下水面到地表的距离。地处内蒙古东部的科尔沁沙地位于农牧交错带,图2是科尔沁沙地东南部多年平均地下水埋深与年平均降水量对照图,据此完成4~6题。

图2

4.该地区地下水埋深的变化表明

( )

A.地下水埋深变化会影响同期降水变化

B.地下水埋深变化与同期平均降水量的变化基本没有关联

C.降水不是地下水补充的主要来源

D.降水量补给对地下水埋深变化不存在滞后现象

5.近几十年来,导致该地区地下水埋深不断变化的自然原因是

( )

A.降水量逐年减少

B.蒸发能力增强

C.风力作用增强

D.冰川融水减少

6.1970年以后地下水逐渐成为该地区主要生活水源,推测其主要原因是

( )

A.牧区面积扩大 B.地下水资源补给量加大

C.耕地面积的增加 D.植被覆盖率上升

【命题意图】第4题,考查水体的相互补给,巧妙的通过地下水埋深的变化来考查二者的关系,使得设问比较新颖,没有落入俗套。第5题,考查天气对环境的影响,也是小角度、小切口的设计问题。第6题,考查人类活动对环境的影响,设计问题比较新颖,从新的角度即地下水作用的变化角度来设计问题。

【选项分析】第4题,从图来看,地下水埋深变化对同期降水量变化基本没有影响,故A错。地下水埋深的变化是波动式变大,同期降水量有的年份大,有的年份小;地下水埋深变化受多种因素影响,地下水埋深的变化与同期平均降水量变化不同步,故B对。因为地处干旱、半干旱区,降水仍有可能是地下水补充的主要来源,故C错。降水渗入地下补充地下水是有一个过程的,会存在滞后现象。故D错。第5题,地下水埋深不断加大说明地下水位下降。由于科尔沁沙地地处内蒙古东部地区,降水量是地下水的主要补给,从图来看,降水量总体趋于减少,但不是逐年减少,故A错;由于降水量趋于减少,晴天天数增加,加上气候变暖的影响,蒸发能力增强会导致地下水水位下降,故B对;风力作用增强无法判断,故C错;内蒙古东部地区无冰川存在,故D错。第6题,地下水逐渐成为该地区的主要生活水源,主要是人为因素影响,由于用水过多,造成地表水枯竭,故B,D错。结合材料可知该地处于农牧交错带,其最有可能的原因是耕地面积的增加,用水量加大,故A错,C对。

【答案】4.B 5.B 6.C

——记我的原创感悟