土岩组合地基沉降计算与变形控制措施

杨文强

(河南省建筑设计研究院有限公司,河南 郑州 450014)

目前山区建设中土岩组合地基是最常见的一种复杂类型地基,土岩组合地基主要是在受力层范围内常有表面坡度较大的下卧基岩,其特点是不均匀变形。当地基受力范围内存在刚性下卧层时,会使上覆土体中出现应力集中现象,从而引起土层变形增大。因此,土岩组合地基往往变形较大,在实际工程中也频繁出现建筑物因地基变形大而出现裂缝、倾斜等工程事故。

1 场地工程地质条件

某拟建场地位于郑州市西南部,地貌单元为(岩溶地貌)溶蚀侵蚀低山。场地地形起伏较大,整体呈南低北高,东低西高,拟建场地呈台阶状分布,各拟建建筑随坡就势建造在各台阶上。建筑物约有百余栋,均为地上1~2层,结构形式为异形柱,单桩荷载260kN,拟采用天然地基独立基础。本文仅以场地内31号楼和35号楼为例论述。

1.1 场地地层情况和岩土物理性质指标

根据野外钻探,该场地地层描述及承载力特征值如下:Q4al粉质黏土层(第②层),层底标高为557.4~587.8m,褐黄 ~黄褐色,坚硬 ~硬塑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。表层为厚约30cm的耕植土,含较多虫孔和植物根孔,偶见植物根系腐殖质,夹少量碎石。局部揭露有孤石。该层静力触探比贯入阻力 Ps=1.30MPa,承载力特征值 fak=130kPa;中 -高压缩性,压缩模量为5.1MPa。Q4al粉质黏土层(第②层),层底标高为553.6~582.8m,黄褐色,硬塑 ~坚硬,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。土颗粒较粗,含少量虫孔和植物根孔。夹少量碎石。局部揭露有孤石。该层静力触探比贯入阻力 Ps=2.67MPa,承载力特征值 fak=160kPa;中压缩性,压缩模量为6.4MPa。R砂质泥岩(第⑥层),层底标高为 554.9~578.6m,中 ~微风化,浅黄色 ~褐红色,较软岩,岩体较完整~完整,基本质量等级为Ⅳ级,锤击声不清脆,无回弹,较易击碎,浸水后指甲可刻出划痕,强度一般,岩层走向 294°,倾向 24°,倾角 19°,单向倾斜、岩面坡度大于10%。单轴抗压强度 fr=22.6MPa(干燥状态)和 17.4MPa(饱和状态),承载力特征值fak=1300kPa,软化系数为0.77。在土岩界面上不存在软弱泥化带。拟建场地在勘探深度范围内未见地下水。

1.2 场地土湿陷性分析

根据室内湿陷性试验结果,依据 GB50025—2004《湿陷性黄土地区建筑规范》规定,当湿陷试验压力为200kPa时场地内第①层粉质黏土局部具有湿陷性,最大自重湿陷系数 δzs<0.015,最大湿陷系数0.023,湿陷性为轻微,湿陷起始压力为131kPa,本场地为Ⅰ(轻微)级非自重湿陷性场地。经计算基底下最大湿陷量为34.5mm,小于50mm;根据 GB 50025—2004第 5.1.3条和 6.1.5条的规定,综合判定本场地拟建构筑物可按一般地区的规定设计,但应做好基本防水措施。

1.3 场地工程地质剖面

31号楼和35号楼场地工程地质剖面分别如图1,2所示。

图1 31号楼工程地质剖面

图2 35号楼工程地质剖面

2 天然地基承载力验算

31号楼平面尺寸 14.5m×17.8m,±0.000m标高为579.90m,基底标高578.40m,基底持力层为第①层和第⑥层;35号楼,平面尺寸14.5m×17.8m,±0.000m标高为 581.20m,基底标高 579.70m,基底持力层为第①层和第⑥层。

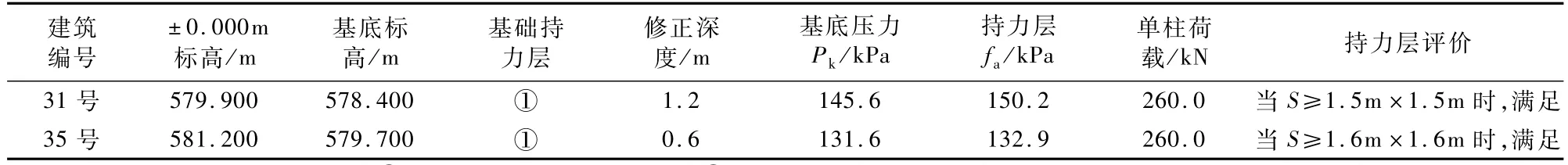

依据 GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》规定的承载力修正方法,对拟建建筑物天然地基承载力进行验算。修正深度按目前孔口标高、设计室外标高(包括2倍基础宽度范围内的相邻建筑物)较小者计算,若2倍基础宽度范围内孔口标高或相邻建筑物正负标高低于本建筑基底标高时,不考虑深度修正。第①,②层的地基承载力修正系数ηb取 0.3、ηd取 1.6。验算结果如表 1所示。

经验算,当基础尺寸不小于表1中数据时,建筑物采用天然地基独立基础时持力层承载力特征值满足设计要求。

3 天然地基变形验算

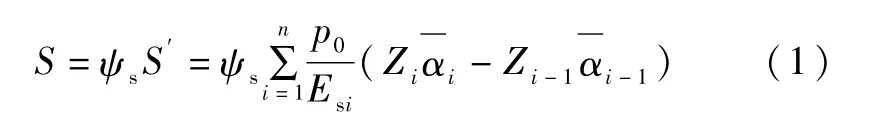

根据《建筑地基基础设计规范》第5.3.5条和6.2.2条的规定,土岩组合地基变形计算原则为,先按一般土质地基计算变形,然后按刚性下卧层时地基变形增大系数进行修正。现对建筑物进行地基变形计算。

式中,S为地基最终变形量(mm);S′为按分层总和法计算出的地基变形量(mm);ψs为沉降计算经验系数,无地区经验时可根据变形计算深度范围内压缩模量的当量值、基底附加压力按规范查表取值;n为地基变形计算深度范围内所划分的土层数;po为对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力(kPa);Esi为桩底面下第层土的压缩模量(MPa);Zi,Zi-1为桩底面至第 i层土、第 i-1层土底面的距离(m);为桩底面计算点至第 i层土、第i-1层土底面范围内平均附加应力系数;

式中,Sgz为具刚性下卧层时,地基土的变形计算值(mm);βgz为刚性下卧层对上覆土层的变形增大系数;Sz为变形计算深度相当于实际土层厚度时计算确定的地基最终变形值(mm)。

3.1 31号楼变形验算

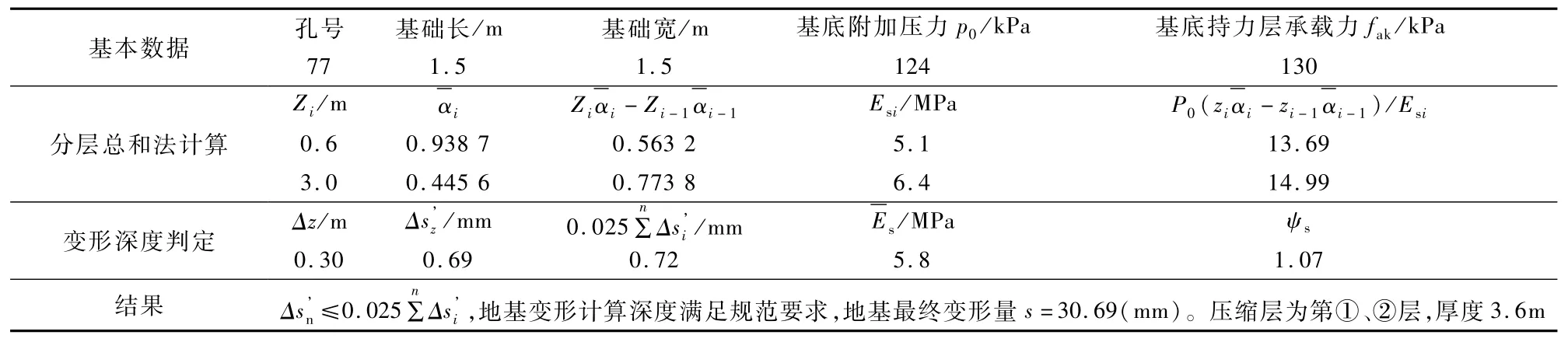

31号楼处的73,74号勘探孔处基底为第⑥砂质泥岩,中 -微风化,单轴抗压强度 fr=22.6MPa,按不产生压缩变形考虑。76,77号勘探孔处地层沉降变形验算如表2,3所示。

表1 天然地基承载力验算

表2 76号勘探孔处地层沉降验算

表3 77号勘探孔处地层沉降验算

3.2 35号楼变形验算

35号楼处的78号勘探孔处基底为第⑥层砂质泥岩,按不产生压缩变形考虑。79,90,91号勘探孔处地层沉降变形验算结果如下。

4 建筑物变形分析及地基处理方案

4.1 31号楼变形分析及地基处理

73,74号勘探孔处基底为第⑥层中~微风化砂质泥岩,可不考虑地基的变形。76号勘探孔处基底为第①层粉质黏土,压缩层厚度2.2m,达到该层底处,考虑第⑥层刚性下卧层的影响,最终变形量约为37.75mm。77号勘探点处基底为第①层粉质黏土,基底下厚度约0.60m,其下为厚度4.60m第②层粉质黏土,经计算,压缩层厚度为3.6m,最终变形量约为 30.69mm。

柱网间距按4.2m考虑,依据《建筑地基基础设计规范》表5.3.4,计算相邻柱基沉降差,当 2个相邻柱基分别以土层、基岩为持力层时,以最不利情况考虑,则最大沉降差为37.75mm,大于0.003L=12.6mm。从沉降分析,地基土为中 -高压缩性土层,计算沉降量较大,考虑到基底附加压力较小,地基土变形的压缩层厚度也较小,该楼可采用换填垫层法对地基土处理,以提高压缩土层的压缩模量,减小沉降量。以3∶7灰土处理,处理后灰土的承载力特征值按200kPa,压缩模量按25MPa,对于76号孔,处理深度 1.1m,地基最终变形量 Sgz=8.58mm;77号孔,处理深度 1.5m,地基最终变形量 S=5.74mm(压缩层深度未达到基岩面)。相邻柱基最大沉降差为8.58mm,满足规范要求。因此采用换填垫层法地基处理可使建筑物变形得到有效控制。

4.2 35号楼变形分析及地基处理

78号勘探孔处基底为第⑥层中~微风化砂质泥岩,可不考虑地基的变形。79,90,91号勘探孔处基底为第①层粉质黏土,压缩层厚度分别1.5,1.3,1.6m,达到该层底处,考虑第⑥层刚性下卧层的影响,最终变形量分别为 27.81,26.20,30.11mm。

柱网间距按4.2m考虑,依据《建筑地基基础设计规范》表5.3.4,计算相邻柱基沉降差,则最大沉降差为 30.11mm,大于 0.003L=12.6mm。从沉降分析,地基土为中-高压缩性土层,计算沉降量较大,考虑到基底附加压力较小,地基土变形的压缩层厚度较小,该楼可采取基础下落方式,以减小压缩土层的厚度,减小沉降量。对于79号孔,基础下落 1.0m,地基最终变形量 Sgz=9.76mm;90号孔,基础下落 0.5m,地基最终变形量 Sgz=11.11mm;91号孔,基础下落 1.0m,地基最终变形量 Sgz=11.49mm。相邻柱基最大沉降差为11.49mm,满足规范要求,因此采用基础下落法可使建筑物的变形得到有效控制。但是沉降差较大,设计时可采用渐变调节措施过渡,可将基底处基岩挖除一定深度,设置褥垫层,避免基础与基岩直接接触,以减小相邻基础的差异沉降。

5 其他注意事项

1)为控制差异沉降,单体建筑物基础下土质部分所占比例较小,宜对土质部分进行处理,以适应压缩性较低的岩质地基;岩质部分所占的比例较小,宜改造岩质部分。

2)应考虑地基基础与上部结构的共同作用,加强上部结构的刚度来抵抗、调节不均匀变形。

3)设计时可采用渐变调节措施过渡,减少相邻基础的差异沉降。

4)要考虑拟建场地稳定性,当基础附近有临空面时,拟建建筑物稳定性应满足要求,必要时应采取抗倾覆、抗滑移措施。

6 结语

该项目百余栋建筑物,到目前竣工交付使用已超过2年,根据沉降观测数据显示,每栋楼的变形均满足规范要求,未出现裂缝等不利情况,证明土岩组合地基采用本文所论述的处理方法可行。

1)土岩组合地基,地基土为中-高压缩性土层时,由于变形深度大,可对基底下土层进行换填处理,提高地基土的压缩模量,减小其沉降变形量,以减小土、岩地基的变形沉降差。

2)土岩组合地基,当基底下土层厚度不大的情况下,可采取基础下落形式,使地基变形深度达到下伏基岩面,减小其沉降变形量,以减小土、岩地基的变形沉降差。

3)下卧基岩作为刚性下卧层,地基变形增大系数不容被忽视。

4)为避免基础与岩石面直接接触,宜在基础和岩石接触的部位采用褥垫进行处理,以减小相邻基础的差异沉降。