激素联合血浆置换治疗与单用激素治疗急性期多发性硬化患者的对照研究

周超,黄刚,张骥,曹文锋,屈新辉,谢旭芳,张昆南

(江西省人民医院神经内科,南昌 330006)

多发性硬化(multiple sclerosis,MS),是指在患者发病过程中,主要呈现出脱髓鞘病变特点的人体神经系统免疫性疾病,是在环境因素以及遗传因素共同作用下发生的病变。当前,医学界关于MS病发原理仍未能形成统一的意见,但根据现有的结论,患者自身的免疫导介,在该类疾病的病发、发展有着直接的影响。因此,当前MS病治疗多通过调节人体免疫导介的方式进行。而在急性发作期间,在临床上首选大剂量甲波尼龙冲击方式进行治疗,其次是血浆置换或者丙种球蛋白两种治疗方式。在MS治疗方式中,国际医学界采用的治疗药物,一般为糖皮质激素冲击。在国内临床实践中发现,很多处于急性期的MS患者,虽然采用了糖皮质冲击的方式进行治疗,却未能取得预期疗效。那么,能否在MS病发早期,采取血浆置换的治疗方式进行治疗呢?因此,本文对血浆置换以及糖皮质激素冲击对治疗MS患者治疗成效进行了系统的对比,从而更好的指导MS病的临床治疗。

1 资料与方法

1.1临床资料 2012年9月-2016年1月,我院收治的符合2010年中国MS诊断和治疗专家共识的诊断标准,并且给予激素冲击治疗5d(甲强龙静脉滴注1.0g×5d)后,EDSS评分改善<0.5的复发缓解型MS患者共有28例,这当中的女性患者共有22例,而男性患者仅有6例,患者年龄层次在16-66岁范围内,平均病龄为1.3年。EDSS系统评分结果为:1-3分共有7例,3-6分共有17例,6-10分共有4例。而具有以下症状的患者则需排除:⑴患者患有心肝肾、免疫系统疾病等伴发病的患者;⑵有血浆置换禁忌或者激素治疗禁忌的患者;⑶在治疗中病亡的患者;⑷治疗过程中,有不良反应出现且主治医师诊断不能继续服药的患者。有这些情况存在的患者,不可作为疗效记分系统,但对药物安全性评价有一定影响。

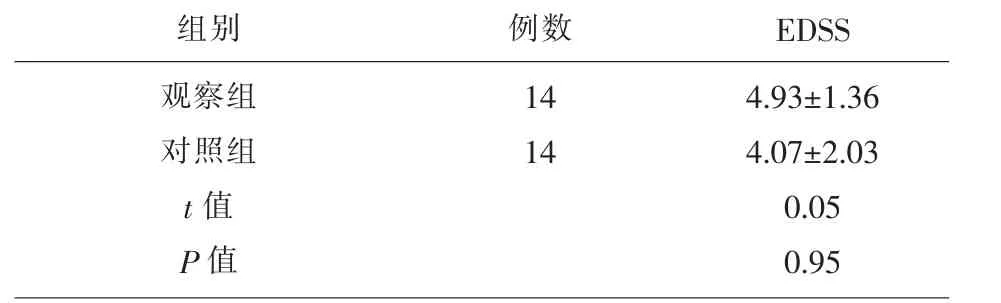

本研究采用随机、平行对照的临床研究方案设计。对照组和观察组按照1:1的原则进行配对将28例患者随机分为观察组 (14例)和对照组(14例)。两组患者在接受治疗前后的EDSS屏风有一定差异,统计学意义显著(P>0.05)。通过对比可以看出,两组患者群体在接受治疗前的患病情况较为相较,详情见表1。

表1 观察组与对照组患者治疗前EDSS评分

1.2治疗方法 患者群体在入院治疗后,首要的是对患者群体通过护胃、康复理疗、钙剂以及营养剂等治疗方式进行治疗,同时:1.对对照组患者静脉注射1000mg/d的甲泼尼松龙,并持续注射5d,之后每3d便注射量减半,在注射量减少到大约30mg/d(大约17d),就改服用甲强龙片,并每3d减少用量,直到减少到5mg/d后停止服用。2、对观察组患者静脉注射1000mg/d的甲泼尼松龙激素,其用量和减量同对照组基本相同;并在连续注射5d,改用血浆置换等方式,对患者群体进行治疗,并在治疗中采用费森尤斯血浆滤过器(P1asma FluxPSU 1S/2S),血浆浓度大约为4%-5%,白蛋白含量为80-100mg,在治疗过程中需要进行四次血浆置换。1.3评价指标 ⑴治疗效率:对患者进行17d的激素治疗,并在Kurtzke神经功能障碍量表(EDSS)的作用下,对两组患者的治疗成效进行对比,发现评分减少≥2.0,治疗成效极为显著;而减少0.5-1.5分表明治疗方式有一定效用。下降<0.5分,表明治疗方式无显著成效。治疗方式有效率计算方式为:有效率=(显效+有效)/总例数×100%;⑵两组患者在17d激素治疗时的EDSS评分状况;⑶经过3个月的治疗后的功能障碍表评分状况以及患者病症复发状况;⑷安全性评价:对治疗过程中,患者群体出现的不良反应数量、程度等情况。

1.4统计学方法 采用SPSS 17.0软件处理,对相关数据,计量资料用(x±s)表示,采用 t检验;率的比较采用长方检验。

2 结果

2.1治疗效率 两组患者在接受17d激素治疗后发现,观察组患者中有4例病症明显减轻,9例患者治疗效果较好,只有1例患者治疗无效;而对照组患者群体中,治疗有效有7例,无效有6例,只有1患者病症明显好转。两相对比,观察组的有效治疗率大约是92.9%,而对照组的有效治疗率只有57.1%。两组患者群体治疗成效的对比发现有较大差异,统计学意义显著,且观察组患者的治疗效果,相较于对照组患者成效更为显著,参见表2。

表2 两组多发性硬化患者激素冲击治疗第17d治疗效果比较

2.2对治疗前后的两组患者EDSS得分的对比 患者在接受17d的治疗后。对两组患者评分的对比发现,患者在治疗前后评分都有一定的统计学差异。患者在接受治疗后,观察组的EDSS评分明显高于对照组患者,统计学意义显著,如表3。

表3 两组患者EDSS评分比较多发性硬化患者治疗效果比较

2.3评分降低频率同对照组间有较为显著的差异。同时,两组患者群体在经过3个治疗后,观察组1人次复发,对照组有2例次复发,统计学显示无差异,详情参见表4。

表4 两组患者治疗3个月后EDSS评分及复发次数比较

2.4对照组患者和观察组患者在治疗过程中不良反应情况的对比 在治疗过程中,两组患者未出现突出不良反应。在对照组的患者群体中,有低血压反应的患者1例,而观察组患者中,有1例患者出现轻微过敏,2例患者有轻微低血压反应。两组患者群体相比,无显著统计学意义(χ2=1.25,P>0.05)。

3 讨论

MS是以CNS脱髓鞘病变为主要特点的人体免疫性疾病。当前医学界关于该类疾病的治疗,尚未有治根的方法,但现有的研究结论和临床经验指出,糖皮质激素能够起到修复脑血屏障,同时也能在相当程度上延缓急性期MS病发以及MS发作期程的作用。此外,临床经验指出,激素冲击治疗对治疗MS疾病效果不佳,因此可以通过其他治疗方式,来提升并改进治疗效果,比如血浆置换治疗方式,成效较为显著,因此被大量用于神经免疫性疾病。

通过血浆置换方式,将全血分离为细胞组织和血浆,并用健康人血蛋白,置换患者血浆,从而去除患者血浆中的抗体、毒物、免疫复合物等引发病变的分子,这也是血浆置换治疗这种疾病的原理。在患者的临床治疗过程中,每次需要置换的血浆量大约为1.5-2L,并通过去除血浆蛋白来补充人体所需的蛋白、免疫蛋白,并降低人体细胞因素60%的浓度[2],因此PE被广泛用于各类不同的神经系统免疫性疾病。经过研究可以看出,MS疾病患者可通过PE来有效控制CD4/CD8以及CD20的提升。通过TPE置换50%~60%的全血,可以清除患者原有血浆中65%的致病因子;而原血95%的血浆,需要三次置换才能有效去除。Berger等通过多次试验指出,可通过孤立综合征患者血清中的抗髓磷脂抗体,来实现MS疾病的确诊,并证明体液因子是MS病发主要机制。通过PE清除患者体能抗体,从而有效改善患者MS病症。Llufriu[4]等专家对1995年1月-2007年7月血浆置换的41名患者治疗成效进行了统计,发现PE治疗方式,能够将MS疾病治疗成效提升到63%,通过多因素研究方式可以看出,初期 PE[OR6.29,95%CI(1.28,53.69)]治疗,在6月份治疗中相关性较为显著,表明PE能够有效保证MS疾病的治疗成效[4-6]。其他的免疫抑制剂,比如人免疫球蛋白,学者屈新辉认为对于多发性硬化患者也有疗效,但联合激素使用获益不明确。

目前研究认为血浆置换相对安全,但仍然存在一些并发症。比如过敏、低钙血症、发热等主要并发症,一定条件下还会出现过敏性休克、慢性感染、肺水肿、血栓、出血等较为严重的并发症。如果有并发症出现,应当及时采用钙剂、阿托品、激素等方式进行治疗,严重情况下应当及时终止患者的血浆置换治疗。Mokrzycki等通过对50名患者699次PE治疗中发现,有9.7%出现不同程度的并发症,且基本为低血压、荨麻疹、腿部抽筋等较为简单的并发症,只有1%的出血、血栓等较为严重的并发症。

在本次研究过程中,对急性期的MS疾病患者采用激素冲击治疗 (甲强龙静脉滴注1.0g×5d)后行EDSS评分改善<0.5患者。通过EDSS评分系统对激素治疗以及血浆置换治疗成效进行了对比。通过对比可以看出,在MS疾病的急性发作期,经过5d激素治疗后,患者的EDSS评分并无明显变动。加用血浆置换治疗的观察组较对照组具有更好的治疗的效果。但血浆置换的治疗方式,无法有效改善患者自身的免疫功能紊乱的情况,一旦患者再次有类似因子出现,将造成病情复发的结果[6]。而远期疗效观察上,相关研究指出[9,10],对 12 个月内的EDSS评分变化情况以及改善状况进行了对比,结果表明PE对照组无显著差异呈现。同时,笔者对24月内治疗失败率进行了对比,也未呈现出显著的统计学意义。因此可以看出,当前的研究无法证明PE对MS疾病的长期治疗有成效。笔者经过系统的研究,也得出类似结果,但本次研究采取的样本数据较少,还应当扩大样本数量,使结论更加具有说服力。