再生障碍性贫血患者医院感染相关因素分析与预防

黎晓鹃

再生障碍性贫血,简称再障,是一种骨髓造血功能衰竭性综合征,发病特点为外周血全血细胞减少、骨髓血细胞增生降低[1],有多种致病因素,比如遗传因素、放射线、化学药物、病毒感染、免疫等。临床表现主要为贫血、感染和出血[2]。确切病因尚未明确,常累及青少年及儿童[3-4],死亡率高。因住院患者免疫力较低,容易发生医院感染,增加了再生障碍性贫血患者的死亡率[5-6]。临床常用治疗方法为免疫抑制移植外源基因造血干细胞,其效果主要是为了预防或降低并发症的发生率[7-8]。众多研究表明,造成再生障碍性贫血患者医院感染的因素比较多,因此,本研究对200例2016年10月—2017年10月在笔者医院收治的再生障碍性贫血患者医院感染有影响的因素进行了分析,并提出了有效的预防措施,现将研究成果总结如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

2016年10月—2017年10月在笔者医院入院治疗的再生障碍性贫血患者200例被纳入本研究,年龄20~75岁,平均年龄(43.5±5.5)岁,男113例,女87例,非重型再生障碍性贫血154例,重型再生障碍性贫血46例;急性再生障碍性贫血53例,慢性再生障碍性贫血147例。

1.2 方法

统计分析再生障碍性贫血发生医院感染的概率,感染部位,样本病原菌检测、患者性别、年龄、病史、住院时间、侵入性操作、白细胞计数、免疫抑制剂、激素或抗菌剂的使用,以及合并症等。

1.3 统计学处理

数据结果统计学分析采用SPSS16.0软件,计量资料采用(±s)表示,组间比较用t检验,计数资料用χ2检验,医院感染发生的危险因素分析用Logistic回归分析法,P<0.05,差异有统计学意义。

2 结果

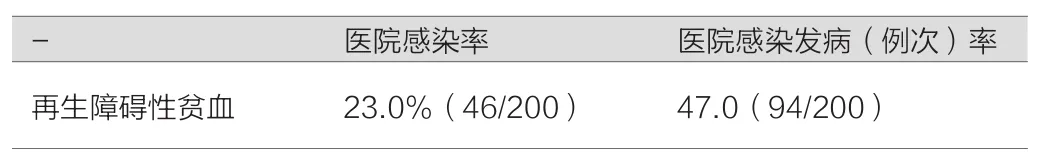

2.1 再生障碍性贫血发生医院感染的概率

再生障碍性贫血患者有46例检测出医院感染,医院感染新发病例(例次)有94例,感染率和医院感染发病(例次)率分别为23.0%与47.0%。见表1。

2.2 再生障碍性贫血发生医院感染的部位

再生障碍性贫血感染部位主要发生在上呼吸道、肺部以及口腔,发生率为26.0%,18.5%及14.5%,在消化道及泌尿道也有感染发生,感染率为13.0%和7.0%。见表2。

表1 再生障碍性贫血发生医院感染的概率(n, %)

表2 再生障碍性贫血发生医院感染的概率(n, %)

2.3 再生障碍性贫血发生医院感染的病原菌类型

采集46例发生医院感染的再生障碍性贫血患者的血液样本,经分析发现,病原菌主要为革兰氏阳性菌。见表3。

表3 再生障碍性贫血发生医院感染的病原菌类型检测(n,%)

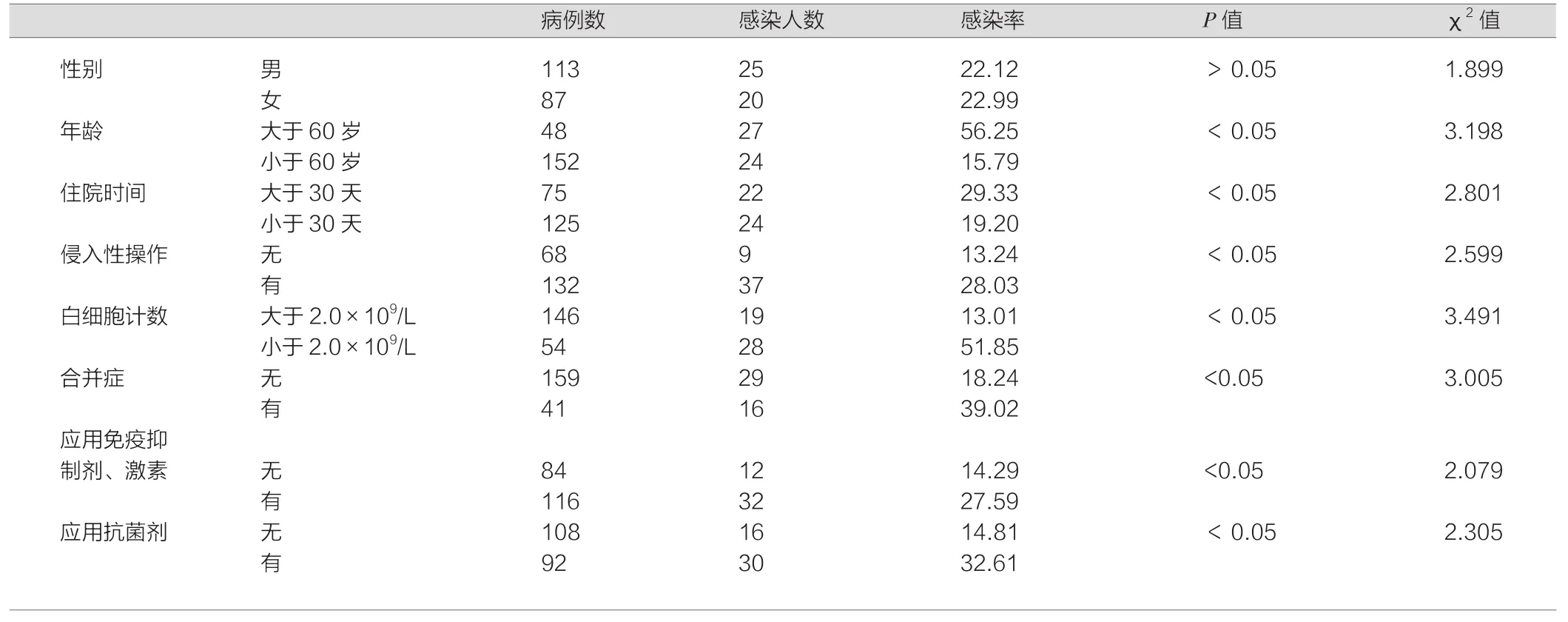

2.4 再生障碍性贫血发生医院感染危险因素分析

再生障碍性贫血发生医院感染危险因素分析见表4。

3 结论

再生障碍性贫血发生医院感染的概率比较高,在我院的200例再生障碍性贫血患者中,有23.0%的患者发生感染,感染主要发生在上呼吸道、肺部、口腔、消化道等,这可能是因为呼吸道上皮细胞是接触外界的第一道屏障,病原菌经外界进入上呼吸道、进一步进入肺部等,引起感染;另一方面,病原菌也可由口腔直接进入,进而引起感染。通过本研究对发生医院感染的再生障碍性贫血患者的血液进行病原菌分析发现,以革兰氏阳性菌居多。这些结果与之前报导的研究结果相一致[3,9-10]。

对再生障碍性贫血发生医院感染的影响因素分析来看,男性患者与女性患者的感染率相差不多,说明性别差异不明显。但在老年患者中的感染率较高,这可能是因为老年人自身机能下降、免疫力降低,依赖他人的护理等。其次,毋庸置疑,住院时间与感染率成正比。再者,白细胞数量越少,发生感染的概率越高,这是因为白细胞是人体与疾病斗争的“卫士”,当病菌侵入人体体内时,白细胞能将病菌包围、吞噬,降低感染。再者,长期使用免疫抑制剂或抗菌剂会打乱患者自身的微生物环境,破坏正常菌种之间的平衡关系,增加感染机率。最后,还发现侵入性操作也能增加医院感染发生率。这些结果与之前报道的研究结果相符合[11-13]。

表4 再生障碍性贫血发生医院感染危险因素分析(n,%)

为了减少再生障碍性患者发生医院感染的机率,我们应该积极采取有效的措施,主要包括:管理患者陪护人员数量与陪护时间,加强消毒制度,必要时进行隔离护理,合理使用免疫抑制剂及抗菌剂等药物,尽量减少侵入性操作,有效降低感染率,提高患者治愈率。