魏晋南北朝时期中原城市与聚落的变迁

张旭华

(郑州大学 历史学院,河南 郑州 450001)

城市和乡村并不是两个对立的概念,而是具有共同的渊源。根据考古学研究特别是聚落考古学的进展,随着农耕文明的初生,聚落也开始形成并迅速发展;至龙山文化时期,聚落已分化为中心聚落与普通聚落;随后,便开始了城邑与乡村的分化,中心聚落演化为城邑并成为一定区域的权力和经济中心,普通聚落则成为依附于中心聚落周围的星散分布的村落①参阅马新,齐涛:《中国远古社会史论》,北京:科学出版社,2003年版,第196-229页。。此后历经发展演变,到魏晋南北朝时期,中原地区的城市与聚落又各自呈现出不同的发展轨迹和历史风貌。

一、中原都城的传承与创新

两汉时期,一些繁华的都市和商业都会多分布于黄河流域,以洛阳、长安为中心。魏晋南北朝时期,由于社会动荡,战争频繁,中原地区屡遭战乱,一些昔日的中心城市或迭遭摧残,兴废无常,或长期荒废,堙没无闻,但也有一些较小的城镇由于政治、军事、地理等方面的原因,发展成为新兴的中心城市。曹魏建立五都之制,是中国古代都城史上的一个创举,其中邺城的城市布局对后世影响较大。

据《三国志·魏书·文帝纪》载,黄初元年(220年)定都洛阳,“初营洛阳宫”。次年(221年)正月,“改长安、谯、许昌、邺、洛阳为五都;立石表,西界宜阳,北循太行,东北界阳平,南循鲁阳,东界郯,为中都之地”②陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷二《魏书·文帝纪》注引《魏略》,北京:中华书局,1959年版,第77页。。即以洛阳居中,为中都,西有长安,东有谯县,南有许昌,北有邺城,是为五都。魏文帝之所以建立五都之制,北魏郦道元有如下评述:“魏因汉祚,复都洛阳,以谯为先人本国,许昌为汉之所居,长安为西京之遗迹,邺为王业之本基,故号五都也。”③郦道元注,杨守敬,熊会贞疏:《水经注疏》卷一〇《浊漳水》,南京:江苏古籍出版社,1989年版,第941页。五都之制是中国古代都城史上之首创,可谓前无古人,后无来者。在五都之中,中原独占其二,而邺城则地处今河南、河北两省交界处,在历史上长期隶属河南,复与中原有着密切关系,且其都城布局对曹魏洛阳亦有影响,故一并述之。

东汉末年,鉴于洛阳残破,无法寄居,曹操采纳董昭的建议,奉汉献帝迁都许县,致使许县的政治地位迅速提高。曹丕建魏后,以“魏基昌于许”而改名为许昌。迁都许县之后,曹操对许县城区进行了大规模的开发与建设。民国十二年《许昌县志·方舆志》载许昌古城“地势雄伟,分内外二城,周围十五里”。迁都许县之后,曹操将汉献帝牢牢控制在自己手中,“挟天子以令诸侯”,同时又在许下屯田,积蓄军粮,为日后荡平群雄奠定了基础。及至曹丕废汉称帝,迁都洛阳,仍将许昌作为五都之一,先后多次行幸许昌。魏明帝曹睿即位后,也曾于太和年间在许昌大兴土木,建造许昌宫,起景福殿、承光殿。但是,随着洛阳宫殿的逐步恢复,作为东汉都城的洛阳已经恢复了元气,许昌的政治使命归为完结,其政治地位也随之日益低落了。

除许昌之外,曹魏邺城(今河北临漳县西南三台村)也是新兴的都城。邺城位于今河南、河北两省交界处,原是秦的一个小县,汉代为魏郡治所。其地北接涿蓟,南通郑卫,战略地位十分重要。建安九年(204年)曹操攻占邺城,次年平冀州,为冀州牧,仍驻邺,遂有据以为都之意。建安十三年曹操自署丞相,十八年称魏公、二十一年称魏王,居邺理政,邺城成为名副其实的王都。至此,汉献帝虽都许,而天下政治中心却在邺,邺城成了实际上的东汉都城。为了提高邺城的地位,曹操于建安十七年(212年)割河内郡的荡阴、朝歌、林虑、东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干,钜鹿郡的廮陶、曲周、南和,广平郡的任城,赵国的襄国、邯郸、易阳14个县属魏郡,加上魏郡原有的15个县,共29个县,成为冀州境内最大的一郡。以邺都为中心的半径,北至河南中西部,东抵鲁西北,西南包有淇水流域,南达于河,这方圆数百里的土地,都属于以邺城为中心的王畿之地。邺城也因此成为黄河流域的政治、经济、文化中心。

曹魏邺都经过多年营建,规划合理,整齐划一,在中国古代都城史上具有重要意义。一是首次出现中轴线的对称布局。据《水经注·浊彰水》记载,曹魏邺城“东西七里,南北五里”,城中有一条东西向的大道,把全城分成南北两半。北半部的中央位置为宫城,宫城的东边是贵族所居住的戚里,西边是苑囿。宫城里的主要建筑有文昌殿和听政殿。文昌殿是皇宫的正殿,规模宏大,装饰华丽,是举行各种大典的场所。听政殿在文昌殿的东面,为处理国家的日常政务之处。城内的南北主干道,从文昌殿、端门、止车门、正南城门的中阳门形成一条直线,成为全城的中轴线。这种城市布局对以后的都城规划有很大影响。二是邺城地处平原地带,无险可守,故在宫城西北部筑有铜雀、金虎、冰井三台。“三台崇举,其高若山”*陆翙:《邺中记》。见黄惠贤《辑校〈邺中记〉》,《魏晋南北朝隋唐史研究与资料》之“古籍整理三辑”,武汉:湖北人民出版社,2010年版,第603页。,“三台列峙以峥嵘”*左思:《魏都赋》,萧统:《文选》(卷六),北京:中华书局,1977年版,第100页。。三台成为全城的制高点,可以俯瞰全城和邺城附近情势,具有象征政治威势和军事堡垒的双重作用。故自曹魏至后赵,三台每加修整,甚于魏武初造之时。三是邺都为曹操霸府所在,城内官署密布,显宦云集,人口众多,加之交通便利,商业十分繁荣。左思《魏都赋》云:“廓三市而开廛,籍平逵而九达,班列肆以兼罗,设阛阓以襟带,济有无之常偏,距日中而毕会。”来自河北、中原各地的物产,纷然陈列,如“真定之梨,故安之栗,醇酎中山,流湎千日。淇洹之笋,信都之枣,雍丘之粱,清流之稻。锦绣襄邑,罗绮朝歌,绵纩房子,缣总清河”*萧统:《文选》(卷六),第102、107页。。邺城成为当时北部中国的商业中心。

曹丕代汉称帝,迁都洛阳后,以邺为“王业之本基”,遂与洛阳、长安、许、谯并列为五都,邺城在政治上仍有其特殊的重要地位。此后,后赵、前燕、东魏、北齐相继建都于邺,对邺城进行了大规模的修筑和扩建,成为当时黄河流域一座繁荣的都城。

自古以来,洛阳号称“居天下之中”,地理位置十分优越。东汉时,洛阳作为全国政治、经济、文化中心长达160年。汉末董卓之乱,洛阳遭到焚毁,“宫室烧尽,街陌荒芜”*陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷六《魏书·董卓传》,第186页。。曹魏政权建立后,虽将长安、谯、许昌、邺城与洛阳并列为“五都”,但还是放弃了曹操时代不断经营的许昌与邺城,定都洛阳,洛阳作为黄河流域中心城市的地位再次受到肯定。此后西晋受禅于魏,仍以洛阳为国都,及至永嘉之乱,晋室南迁,曹魏、西晋以洛阳为都共90余年。

曹魏定都洛阳后,在东汉洛阳城的原址上进行重建。魏文帝黄初元年(220年),“初营洛阳宫”,主要是修复东汉的洛阳北宫。魏明帝青龙三年(235年),又对洛阳进行大规模的营建,“增崇宫殿,雕饰观阁,凿太行之石英,采谷城之文石,起景阳山于芳林之园,建昭阳殿于太极之北,铸作黄龙、凤凰奇伟之兽,饰金墉、陵云台、陵霄阙”*陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷二五《魏书·高堂隆传》,第712页。。曹魏洛阳城虽依汉制,但对城垣及都城格局也做了重要改进。如魏明帝新筑金墉城,就是仿效邺城铜雀、金虎、冰井三台所筑。据《水经注·谷水》:“谷水又东,经金墉城北,魏明帝于洛阳城西北角筑之,谓之金墉城。”据考古勘察得知:金墉城北倚邙山,南临伊洛,地势高平。其南北长1048米,东西宽255米,由目字形排列的三个小城堡组成。金墉城城墙厚12-13米,版筑而成。墙外筑有马面,马面间隔60-70米,长15米,宽8米。城东、北、西三面有谷水环护。马面是城市防御体系的重要组成部分,利用马面可以三面攻击临城或登城的敌人。马面应用在都城中,曹魏洛阳城之前尚无先例*罗宗真:《魏晋南北朝考古》,北京:文物出版社,2001年版,第16-17页。。金墉城地势高亢,形同军事堡垒,从这里可以俯瞰全城。金墉城的修建显然是仿效邺城三台,但其城内高台、城墙、马面、护城河等完备防护体系的形成,则标志着它的进步与成熟。西晋末年,又于金墉城北筑一小城,称作“洛阳垒”。此后金墉城成为战略要地,为兵家所必争。

晋末永嘉之乱,洛阳再遭摧残,此后一直到北魏初年,洛阳依然是“城阙萧条,野无烟火”*魏收:《魏书》卷三一《于栗磾传》,北京:中华书局,1974年版,第736页。,衰败不堪达一百多年。北魏孝文帝太和十七年(493年),决定迁都洛阳,开始营建新城。太和十九年(495年),正式自平城迁都洛阳。这是洛阳自晋末荒废之后,经过180余年再次成为国都。北魏洛阳城汲取了以往中原都城布局及其建筑的优点,同时也吸取了鲜卑政权都城盛乐、平城的成功经验,在中国城市发展史上实现了历史性的变革。

首先,北魏洛阳城由宫城、内城、外郭城三重城垣组成。宫城、内城基本上是在魏晋洛阳故城旧址上重建。宫城位于内城偏北部的中央位置,全部宫廷建筑集于其中,它打破了汉魏洛阳城南北宫并存的格局,显示出宫城是全城设计的核心。重建的洛阳城“东西二十里,南北十五里”*杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》卷五“京师建制及郭外诸寺”,北京:中华书局,1963年版,第227页,第228页。,比汉魏洛阳故城大一倍多。宫城、内城、郭城三重城垣的平面布局,成为此后历代都城宫城、皇城、郭城平面布局的原型。

其次,北魏洛阳城的里坊建设,在中国城市发展史上是一大创造,为后世都城建设所因袭。北魏建都平城的时候,就建有外郭城,设有大小不同的坊。“其郭城绕宫城南,悉筑为坊,坊开巷,坊大者容四五百家,小者六七十家”*萧子显:《南齐书》卷五七《魏虏传》,北京:中华书局,1972年版,第985页。。后来北魏洛阳外郭的建设,还是沿用这种布局,只是里坊规划得更加整齐划一。宣武帝景明二年(501年),征发畿内民夫五万人,筑成洛阳三百二十坊。根据《洛阳伽蓝记》,“方三百步为一里”⑦杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》卷五“京师建制及郭外诸寺”,北京:中华书局,1963年版,第227页,第228页。,每一个坊正好一平方里。郭城中里坊划分整齐严密,平面皆为正方形,边长一里,四周围墙,有行政官员管理。不同等级、不同身份的人定居于不同的里坊中。这些做法仿效了北魏平城时的经验,是森严的等级制度的产物,对隋唐城市的格局产生了很大影响。

其三,北魏洛阳城废弃了东汉时期南北二宫的结构,只保留了北宫,把原来北宫南门外的正南大街——铜驼街延长,穿过原来南宫基址,直到南城墙的宣阳门,并把原来建筑在南宫东南的中央重要官署,分别建到铜驼街的东西两侧,于是在洛阳城南部形成中轴布局,构成了从宫门以前两侧整齐排列的官署,以铜驼街为中轴线的空间结构。当然,这时主要还是局限在整个皇城的“中轴线”,还没有充分扩大到外城郭。到了隋唐时期,才最终发展为贯穿皇城和郭城的南北向中轴线,逐渐出现了东西两面郭区对称的街道、坊市的棋盘式格局。

其四,北魏洛阳“市”与“里”相结合的“大市”制度,对后代市制有重要影响。北魏洛阳有三市,西郭有大市,东郭有小市,南郭有四通市。小市规模不大,四通市主要是买卖水产品的鱼市,只有西郭的大市是洛阳主要的市。据《洛阳伽蓝记》记载,这个大市由一个市和周围十个里相结合组成。市的周围分布八里,每面二里,如东面为通商、达货二里,南面为调音、乐律二里,西面为退酤、治觞二里,北面为慈孝、奉终二里,此外还有准财、金肆二里,是富人所居*杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》卷四“法云寺”,第156-161页。。这种“市”和周围的“里”相结合的“大市”制度,是北魏的创举,其目的是把手工业者、贩卖者、屠夫、卖艺者、酿酒者以及经营有关丧葬的服务业者都集中在市的周围,作为市的一部分,既方便其生产销售,也方便于官府管理。这种在“市”的周围分设与市有密切关系的“里”,并有特定里名的制度,对后来唐代都城的市制有很大的影响。

需要指出的是,魏晋南北朝时期的中原城市及其发展水平,主要是通过都城规划布局与都城制度反映出来的,至于一般城市的发展状况,限于资料,还不十分清楚。一般而言,凡是郡县两级行政中心所在地,也是分布于中原各地的城市,这些城市既是郡县治所,是各个区域的政治中心,同时也是人口、工商业与财富的集中之地,是各地区的文化、经济中心。惟其如此,各个城市中均建有“市”,并设立市官进行管理*高敏主编:《魏晋南北朝经济史》(下)第十八章《城市市场的组织与管理》,上海:上海人民出版社,1996年版,第955-963页。。此外,魏晋南北朝时期,由于中原地区屡遭战乱,城市反复受到冲击,城市的防御功能受到重视,除了城雉、马面、城池等加强城墙防御能力的设施外,许多城市大城中又套小城,或大城周围再修筑小城,如宛城、悬瓠城、河阴郡城均是如此*朱大渭:《魏晋南北朝时期的套城》,《六朝史论》,北京:中华书局,1998年版,第79-101页。。再则,多重城墙、两三个城合为一城,也是出于防御考虑而出现的新的城市模式。这种新型城市模式虽然有利于加强防御能力和维持治安,却不利于城市商业的发展,反映了该时期中原城市政治军事功能大于经济功能的时代特征。

二、由聚落到乡村的演变途径

魏晋南北朝时期,与中原城市布局发生重要变化的同时,乡村聚落形态也发生了重大变化,一种以“村”为代表的新型聚落形态遍布于中原大地,成为除了城镇之外在乡村中最清晰可辨的实体,和乡村社会中最普遍的景观。

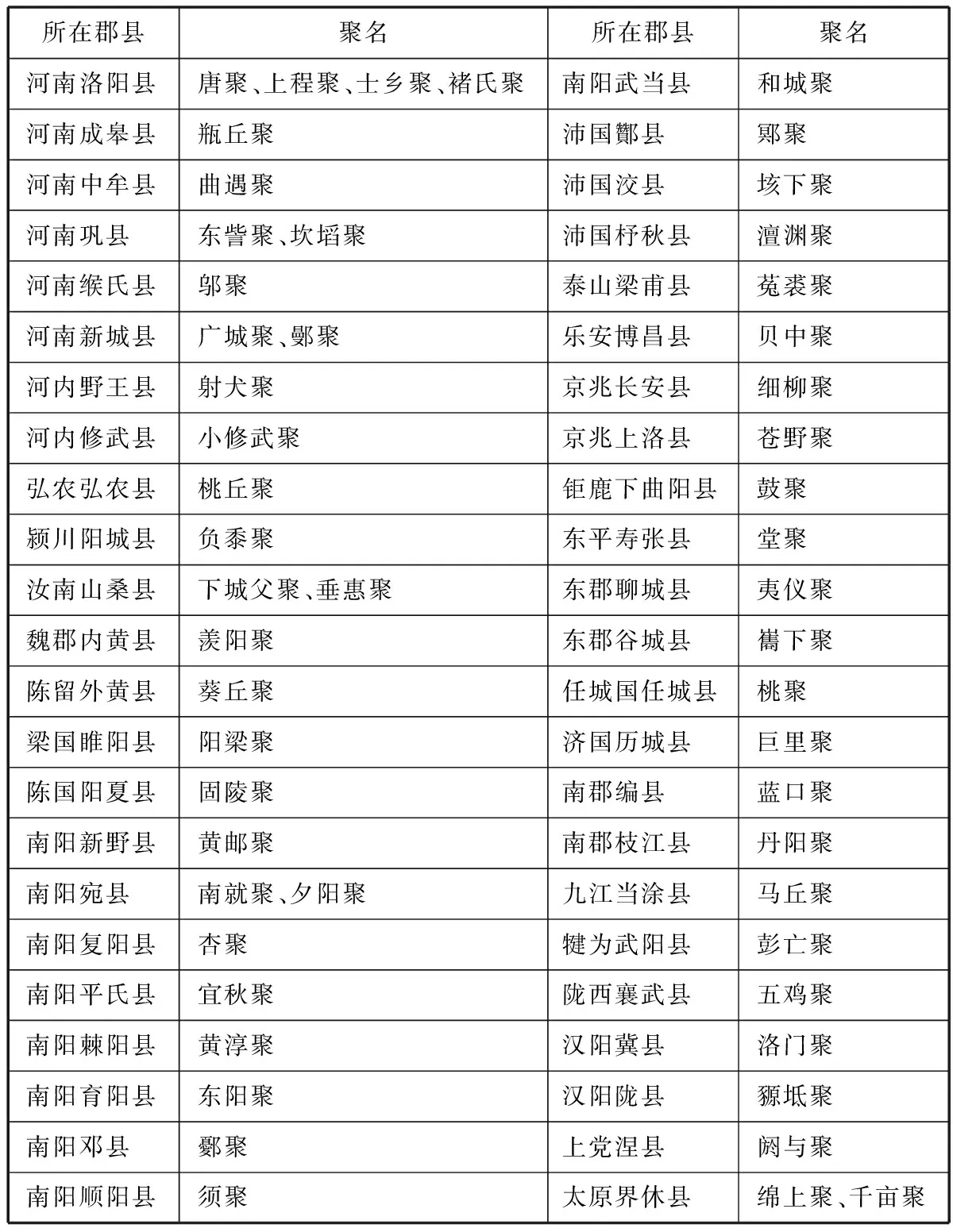

聚落是指人类结群定居的场所,在乡村社会中,乡村聚落不仅是指乡村人民共同居住、生产、生活的空间,同时还包括在这一空间中生活的乡村民众群体,以及在特定生产方式下的人群组织类型。在历史发展过程中,聚落形态的变迁直接体现了社会生产、社会结构、社会形态的发展,是历史研究中不可忽视的一个重要方面。对于农耕民族来说,选择聚落的场所,并不是随意为之。班固在《汉书·沟洫志》中说:“治河有上、中、下策。古首立国居民,疆理土地,必遗川泽之分,度水势所不及。……时至而去,则填淤肥美,民耕田之。或久无害,稍筑室宅,遂成聚落。”可见人们在选择“聚落”场所时,首先考虑的是生产的需要,选择的是适于耕作生产的“肥美”之地。就汉代来看,中原地区的村民主要是在称为“聚”的场所进行生产和生活的,这些“聚”是自然形成的乡村聚落。如《汉书·地理志》所载“聚”名凡19例,其中属于中原地区的有5例,即河南缑氏县刘聚,梁县罳狐聚、阳人聚,南阳宛县临駣聚,齐阳县南筮聚。《续汉书·郡国志》所载“聚”名更多,请看下表:

《续汉书·郡国志》中所见聚名

东汉时期中原地区的村民,就是在上述称为“聚”的场所进行生产和生活的,这些“聚”是自然形成的乡村聚落。《说文解字》释“聚”曰:“聚,会也,邑落曰聚。”段玉裁注云:“邑落,谓邑中村落。”但是在汉代的政令中,不见有聚的相关规定,这说明汉代的聚不是基层编制单位,不具行政和法律意义,只是自然聚落的称谓。

由聚到村,是魏晋南北朝时期聚落形态发生的一次重大变化。关于村的来源,中外学者曾从多方面进行了梳理和诠释,其中日本学者宫川尚志提出的聚落说,宫崎市定的屯田说,堀敏一的坞壁说,均在学术界产生了一定的影响,但问题至今尚未定论。诚如一些学者所言:“南北朝时期所出现的村,其来源是多元的,过分强调某一方面显然是不合适的。”并且,“除了这三种形式之外,村还有其它的来源构成,比如‘丘里’……‘庐’也是村的来源形式之一。”*章义和,张剑容:《关于南朝乡村研究的几个问题》,牟发松主编:《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》,上海:华东师范大学出版社,2006年版,第194页。再则,既然聚落、屯田和坞壁都是村的来源,而且经过魏晋南北朝时期的社会整合,最后皆归之于村的形态。那么,聚落、屯田和坞壁这三种来源又是在什么样的历史条件下产生的,其间的关系怎样,在这种关系背后还有哪些历史真相亟待揭示,这些都值得我们认真思索。近几年来,已有学者分别对南朝、北朝的乡村聚落做了出色的研究*章义和:《关于南朝村的渊源问题》,《福建论坛》,2005年第4期。侯旭东:《北朝的村落》,《北朝村民的生活世界》,北京:商务印书馆,2005年版,第26-59页。,加深了我们对村的起源问题的认识。如果我们在此基础上做进一步的深化和细化,将探讨的目光进而聚焦于中原地区的话,还可以感受到村的形成实际上存在着两条不同的路径:一是从聚落到村落的演变,这是社会常态下的自然演变路径;二是从屯田、坞壁到村落的演变,这是社会动乱状态下的非自然演变路径。魏晋南北朝时期,上述两个路径既互相交叉,又各有其阶段性特征。

一般说来,在社会正常发展情况下,随着生产的发展,人口的增多,聚落的形态也会随之发生变化。正因为如此,到东汉末年已开始出现“村”字,而且一些“村”就出现在中原地区。如魏伯阳《参同契》中有“得长生,居仙村”之语;葛洪《抱朴子内篇》卷三《对俗》所引东汉末年颍川陈寔撰《异闻记》,记述“其郡人张广定”事,称“村口有古大冢”*葛洪撰,王明校释:《抱朴子内篇校释》(增订本),北京:中华书局,1985年版,第48页。。前一例“仙村”之“村”,可以视为村的泛称,但后一例颍川人张广定所居之“村”,则应有具体的村名,是一处具体的乡村聚落。由此可见,在东汉社会正常发展的情况下,从《续汉书·郡国志》所载中原各地的“聚”,到陈寔《异闻记》所述汉末颍川郡出现具体的“村”,显然是乡村社会从“聚”到“村”自然演变的结果,这是聚落形态演变过程中的正常途径。

但是,到了东汉末年,由于社会动荡,战争频繁,中原地区屡遭摧残,为了躲避战乱,老百姓背井离乡,四处流移,致使正常状态下的乡村聚落演变过程戛然而止。面对社会动乱,官府如何安置流民,村民如何自保自固,成为亟待解决的社会问题。随之而来的,由官府推行屯田制、地方大族构筑坞壁以自保等对村落形成产生重要影响的新路径也应运而生,成为村落形成过程中的别样景观。

曹魏时期,针对中原地区避难迁徙的流民,官府采取了两条措施:一是由地方官招抚流民还乡定居,恢复生产。《三国志·魏书·郑浑传》载其为魏郡太守,招抚流民,恢复生产,“入魏郡界,村落整齐如一,民得财足用饶”,就是对流民重新定居,并且形成新的聚落形式“村落”的真实写照。这也是正史中首次出现“村落”一词。二是曹魏政权用军事组织形式把流民编制起来,使其佃种国有土地,每屯50人,在一“屯”之内从事生产和安排生活,此即“民屯”制度。宫崎市定注意到“屯田”之于“村”的重要意义,将屯田制作为“村”成立的契机。他说:“后世所谓村的聚落形态,实在是从屯田产生的。‘村’这个字本来写作‘邨’,这个‘邨’字不用说是‘屯’旁附个‘邑’。”也就是说:“‘村’这个字本来是从屯田的‘屯’引申来的”*[日]宫崎市定:《中国村制的成立——古代帝国崩坏的一面》,《宫崎市定论文选集》(上卷),北京:商务印书馆,1963年版,第40页、第53页。。谷川道雄赞同宫崎氏的意见,认为“‘村’字原本起源于屯”,而“国家将流民安集于无主之地并使他们专职从事农业劳动的屯田制度,显然推进了脱离以往城市的聚落的形成”,“作为国家大土地经营的屯田对于‘村’的形成是一种促进力”*[日]谷川道雄著,牟发松译:《六朝时代城市与农村的对立关系》,武汉大学历史系魏晋南北朝隋唐史研究室编《魏晋南北朝隋唐史资料》第十五辑,武汉:武汉大学出版社,1997年版,第1页。。应该说,上述意见具有一定的合理性。首先,屯之为村,在“邨”的字义变化方面有所反映。“邨”,《说文解字》:“地名,从邑,屯声。”段注:“本音豚,俗读此尊毁,又变字为村。”梁顾野王《玉篇·邑部》:“且孙切,地名。亦作村,音豚。”又《集韵·魂韵》:“村聚也,通作邨。”上引历代字书有关“邨”字的解释,“邨”似经历了一个从“地名”到“村聚”的演变过程,可见“屯田”之于“村”的重要意义。其次,就中原地区的情况看,曹魏屯田对于村的形成确实具有一定的促进作用。据高敏先生统计,曹魏民屯地区约有56处,其中分布在中原地区的民屯就有颍川、河南、河内、陈留、梁郡、弘农、汲郡、汝南、南阳等郡,以及洛阳、原武、荥阳、许昌、襄城、睢阳、濮阳、野王、宜阳、宛县、新野、涅阳、西平等县,共有33处之多*高敏主编:《魏晋南北朝经济史》(上),上海:上海人民出版社,1996年版,第201-205页。。这表明中原地区是曹魏民屯最为集中的地区。在魏末、晋初废民屯为郡县之后,特别是在晋武帝太康元年(280年)颁布占田制,允许原来的屯田民可以占有一定数量的土地,变成郡县领民之后,这些民屯有可能转化为一个个村落。据《全后汉文》卷四〇所录应劭《风俗通义》佚文五《氏姓》下:“耷氏,新郑人。杨耷邨在县西二十五里。”*严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》(1),北京:中华书局,1958年版,第692页。这是现有资料中最早以“邨”为名的村落。新郑隶属河南尹,而河南原本就是汉末、曹魏民屯最为集中的地区。“杨耷邨”以“邨”为名并出现于此,或与屯田有关,并非偶然。

汉魏十六国时期,面对中原战乱和少数民族政权大量内徙,一些地方豪强和乡村居民还纷纷修筑坞壁以自保,成为村落形成的又一重要途径。坞壁或依城而建,自固自卫,如洛阳垒就是“因阿旧城,凭结金墉”,于永嘉中结以为垒*郦道元注,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷一六《谷水》,第1387页。。或立于山林川泽地带,如檀山坞、一全坞就是如此。据《水经注·洛水》载,洛水流经檀山南,“其山四绝孤峙,山上有坞聚,俗谓之檀山坞”。“洛水又东,经一全坞南,城在川北原上,高二十丈,南北东三厢,天险峭绝,惟筑西面,即为全固,一全之名,起于是矣”*郦道元注,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷一五《洛水》,第1296页、第1301页。。魏晋时期的坞壁,除了具有军事色彩和防御设施外,还具有纠合、聚集宗族、乡民进行生产、自治的功能。如《晋书·庾衮传》载,西晋末年,庾衮率领族人在禹山、林虑山所建坞壁,不仅“考功庸,计丈尺,均劳逸,通有无,缮完器备,量力任能”,而且使“邑推其长,里推其贤”,建立坞壁的下级组织,成为一个典型的集政治性、军事性和经济性于一体的自卫自固团体。随着时局的变化,坞壁及其邑里在和平年代也渐渐演化为村。如济水流域有“白骑坞”,“坞在原上,据二溪之会,北带深隍,三面阻险,惟西面版筑而已”。据杨守敬考证:“《后汉书·朱儁传》,时贼有张白骑之目,云,骑白马者为张白骑,河内山谷,亦贼所起之地,故《方舆纪要》谓此坞盖张白骑所筑。《孟县志》,今名为白墙,县西北三十五里有白墙村。”*郦道元注,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷七《济水一》,第635页。可见“白墙”乃“白骑”音讹而得。这是“坞”在和平年代演变为“村”的例证。此外,“村堡”、“村坞”连称的例子也时有所见。如西晋末年罗尚攻破李特之际,“是时蜀人危惧,并结村堡”*房玄龄等:《晋书》卷一二〇《李特载记》,北京:中华书局,1974年版,第3028页。。又北魏末年尔朱荣之乱,“时葛荣将向京师……贼锋已过汲郡,所在村坞悉被残略”*魏收:《魏书》卷七四《尔朱荣传》,第1649页。。都反映了“村堡”、“村坞”这些具有防御设施特征聚落形式的存在,以及“村堡”、“村坞”在“村”形成过程中的重要作用。

总之,在社会发展的和平年代里,由聚到村是村落形成的主要途径,如果没有战争和动乱的影响,散布在中原地区的大小聚落也会缓慢地发展成为村落共同体,这是中国古代聚落形态发展的历史趋势。但是,一当遭遇战争和动乱,这种正常的发展趋势就会被阻断,并且以一种新的聚落形式出现,魏晋南北朝时期出现的“村屯”、“村坞”、“村堡”就反映了这一新的聚落形式。一俟战乱结束、社会重归稳定,这些新的聚落形式又会步入到正常的发展轨道上来,并在经历了魏晋南北朝时期社会的重新整合之后,最终归之于村落的形态。《颜氏家训·勉学篇》在谈到乡村聚落的演变时曾说:“吾尝从齐主幸并州,自井陉关入上艾县,东数十里,有猎闾村。……及检《字林》、《韵集》,乃知猎闾是旧猎余聚。”其实不仅并州如此,从“猎余聚”到“猎闾村”,也可以作为中原地区由“聚”变“村”的一个旁证。大致说来,从《三国志·魏书·郑浑传》首次出现“村落”一词后,具有村名的聚落在历史上渐渐多了起来,到南北朝时期已经遍及南北,弥漫全域。据宫川尚志统计,史书当中能够见到的六朝村名共81例,其中属于中原地区的有7例*宫川尚志:《六朝时代的村》,刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第四卷,北京:中华书局,1992年版,第74-78页。。而据侯旭东先生统计,石刻资料中所见北朝“村”名共46例,其中属于中原地区的有8例,而且一半左右集中在洛阳附近,如陵户村、马村、赵村、凉上村*侯旭东:《北朝的村落》,收于氏著《北朝村民的生活世界》,第27-32页、第34页。。另外,赵振华先生依据洛阳出土的唐代墓志,对唐代东都洛阳所属河南、洛阳两县的乡里村进行了研究,据不完全统计,仅河南县就有30个乡,而平乐乡1乡又有10里,但里下所见村名仅有7村,其它乡村情况皆然*赵振华:《唐代洛阳乡里方位初探》,收于氏著《洛阳古代铭刻文献研究》,西安:三秦出版社,2008年版,第155页。。虽然对村的统计数字不太完整,有所缺略,但从中可以看出唐代县乡村地方行政组织的基本情况,也反映了从东汉以来乡村聚落形态的发展演变及其最终归宿。

当然,魏晋南北朝时期,南朝与北朝乡村聚落的发展水平也是不平衡的。如与江南地区相比,中原地区的乡村聚落及其发展水平还不成熟。这正像有些学者指出的那样:“南朝的村落已经逐渐成为基本的税收单位,具有了较多的行政和法律职能,而北朝的相关职能则由三长制来承担。换言之,北朝村落体现的主要是自然聚落属性,而南朝村落则已开始具备自然聚落与法定乡村组织单位的双重意义。这一过程到唐代最后完成。”*高贤栋:《南北朝乡村社会组织研究》,济南:山东大学出版社,2008年版,第75页。