两难境地:改革开放以来苏州评话生态研究

解 军

(淮阴工学院 马克思主义学院,江苏 淮安 223003)

1977年,上海评弹团组织中篇评话《大渡河》的创演,这是自“文革”以来的首次演出中篇评话。参加创作的三位评话演员,在参观四川成都红军长征展览馆、红军大渡河旧址,并采访当时的红军老战士之后,根据历史编成中篇评话《大渡河》,分为《夜袭安顺场》《强渡大渡河》《飞越白云峰》三回书。让听众耳目一新的是,这个中篇运用了传统的表演手法,从而使得剧目不仅基调高亢,而且情节跌宕,发挥了较好的艺术效果。[1]人们庆幸新的时代来临,期待评话人能够重新拾起传统评话。然而事实表明,评话已经难以恢复往日风采。

一

1978年1月31日至2月2日,邓小平在四川连续观看了三个晚上由老艺人表演的川剧传统折子戏,并认为“这些川剧传统戏都不错,可以分别情况对待”[2](P131)。邓小平的指示一经传出,全国各地纷纷跟进。到了5月,文化部党组向中宣部请示是否可以逐渐恢复上演过去优秀的传统的剧目。同月,中宣部批复同意文化部的意见。于是《除三害》《追韩信》等41出京剧备选参考剧目、四川省文化局提出的《金山寺》《李甲归舟》等11部传统剧目以及文化部1950—1952年陆续命令禁演的26个剧目等可以恢复演出。但是,当时的文化部也并不敢将步子迈得太大,在报告中同时特别强调要“适当控制”传统剧目的上演,强调必须“努力突出革命现代戏的主导地位”,“把戏曲革命工作不断推向前进”等[3](P684-685)。

文化部公布的传统剧目名单中有京剧《群英会》《长坂坡》等,京剧可以演,评话《三国》自然也可以演。但有一个问题一直困扰着评话界。中国古代民间社会对于曹操、刘备的看法,历来都是一致的,即拥刘反曹。众所周知,毛泽东喜好评点历史人物,对于曹操也不乏褒扬。1959年3月,郭沫若写了一篇《替曹操翻案》的文章,赞成恢复曹操的名誉,引发史学界的讨论。后来郭又写了一部话剧《蔡文姬》,由北京人民艺术剧院演出。郭在自序中承认:“我写《蔡文姬》的主要目的就是要替曹操翻案。”[4]实际上这两篇东西,都是试图从阶级观点出发,企图打破正统观念的束缚。当时唐耿良在上海也看过《蔡文姬》,但是他与郭的观点不同,坚持在书中将曹操说成是奸雄。而“文革”中,曹操作为法家的代表人物,没有人敢去否定他,《三国演义》只能处于被全盘否定的处境。此时的唐耿良已不能说书,当然不存在否定一说。[5](P208)

当文化部提出解冻时,评话家唐耿良起初表现出了迟疑。虽然《三国》题材的作品开始可以演出了,但在如何处理曹操这个人物形象的问题上,还没有统一的定论。如果唐耿良肯定曹操,那么这部传统书就无法说下去了,因为书中人物形象就得全部颠倒过来;如果唐耿良贸然否定曹操,倘使形势再发生逆转,演说自然也难逃其果。后来经过反复思考,唐耿良才小心翼翼地恢复了传统书演出。[5](P209-211)这其实代表了相当一部分老艺术家们的想法和做法。

恢复传统书目的初期,一些尘封已久的书目又重新回到了书台上。据1978年12月《文汇报》的统计,现代题材的书目仅占26%,而到了1979年1月仅占25%;同期《新华日报》的演出广告中,也反映出现代书目只占12%,由此可见在这段时期传统书目占据的市场份额。更让人们欣喜的是,1979年上海评弹团再度组织赴港演出时,唐耿良的评话《三国》赫然与其他传统书目,如《西厢记》《描金凤》等一同登上港九书台,受到热烈欢迎。[6]据统计,1980年苏州各个书场全年演出除五个现代题材的中篇外,枫桥书场演出的26部长篇,均无一为现代题材的书目。[7](P118)

这里需要特别指出,此时重新登台书坛的所谓传统书目,实际上已经过“十七年”戏改的“洗礼”和“文革”的冲击,基本上都是经过整理、加工、修改后的传统书目,1949年以前流行的书坛演出情况已不复存在。在“文革”结束的一段时期里,这些被改造了的传统书目重登书坛实际上遇到的阻力也是比较大的,所幸有一批老艺人的坚持和开明官员的支持。张庚说过:“三年多来,要是没有我们这些老‘戏改’,没有受过多年戏改教育的老艺人,没有我们坚持‘双百’方针的决心和干劲,戏曲工作就不可能恢复得那么快。”[8]

虽然传统书已经恢复上演,并占据很大的市场份额,但是当时的上海评弹团仍然重视现代书目的创作和演出,坚持说新书,并认为这才能显示评弹作为“文艺轻骑”“在新的长征路上迈步前进的战斗姿态。”为此,在不到两年的时间里,上海评弹团创作了一百多个开篇、24个短篇评弹和十多个中篇评弹。有人认为,“要说传统书目,我们这些老艺人倒倒一肚皮,很顺利。但我们不能光吃‘现成饭’,要舍得花力气,多创作好的现代书目。”“优秀的传统书目应该演,但着眼点应集中在创作现代革命书目上”[9]。当时其他评弹团基本上也是同样情形,吴江县评弹团的评话演员李天峰,年近五十了,从1977年9月至12月的四个月间,一根扁担挑起演出用具和行李,自编自说新书,巡回演出于公社、大队、生产队,演出100多场次,为此受到《人民日报》的点名表扬。[10]

上海评弹团之所以仍以创作现代书目为中心,也是有一定原因的。1977年6月15日至17日陈云提出当前评弹工作的几点意见时,指出:“要反映现实斗争,说好现代题材的新书。这是时代的需要,革命的需要。”[11](P76)“传统书里也有可以利用的东西,但是现在要说新书,这是时代的需要。艺人对传统的东西是舍不得放掉的,要对他们讲明道理。”[11](P80)除此以外,与接尾巴、翻箱底一样,文化部始终保持着谨慎的态度。当“文革”后大量传统书目上演后,社会上的确存在着一种批评的声音。在此背景下,文化部不得不又下发了一个通知,要求各地“加强领导和管理工作”。在这份文件中,文化部指出:“一年多来,戏曲、曲艺舞台上演节目的主流是好的。但是,近一个时期,也出现了值得注意的问题。有些戏曲剧团及分散活动的民间艺人,演出了解放初期就早已淘汰不再演出的……坏戏,甚至演出早经文化部明令禁演的剧目。有些传统剧目本身并不是坏戏,但是由于过去整理、改编的本子散佚了,剧团未能按整理、改编的本子演,以致把原剧本和表演上的一些糟粕也搬上了舞台。”[3](P1575-1577)文化部的通知下发之前,有的地方文化主管部门已经注意到这个问题,并采取了相应措施,上海评弹团的做法就是明证。

但不管怎么说,“文革”结束后,长期听不到评弹的听众们终于可以重新聆听用吴侬软语说唱的评弹了,当时有“饿煞听众”之说。一批享有盛誉的老艺人重新登台演出,引起听众的热烈追捧,当1980年7月17至22日上海评弹团评话家唐耿良、吴子安、张鸿声等人带着《三国》之《临江会》、《隋唐》之《沙陀寨》《英烈》之《双喜临门》出现在整修一新的静园露天花园书场时,听众为之欣喜不已。[12]此外众多评弹书目的开放和恢复,丰富了书台演出内容。

二

然而,好景不长,没过几年,评弹就遭遇到了困难,出现了所谓的“危机”。当时很多评弹界中人都认为“生意越来越难做了”。1979年春节期间,苏州、上海的各家书场,都呈现出一派萧条的景象。[13](P253)另据统计,从1980年代初到1987年江浙沪的书场听众从3 000万年人次下降到2 000万年人次,减少了三分之一,演员的数量也减少了三分之一。[14](P84)上海书场同样呈现萎缩情况:1985-1990年,上海书场由34家减少至26家,减幅与苏州基本相当。[15](P249)进入九十年代,书场的减幅更大。“受‘万民经商飓风’的干扰和影响,原为大众文娱服务的不少书场相继改业而关闭。”[16]到2007年,浙江只剩了7家书场。短短20年间,苏浙沪书场从553家锐减至不到200家,萎缩速度十分惊人。尤其是一些被称为“书码头”的评弹传统领地更让人担心:无锡市区从2002年17家减至目前4家;被誉为“评弹第二故乡”的常熟,从1950年代的108家到现在只剩下2家;上海老黄浦区境内20世纪50年代原有36家,现在竟成了书场空白点。[17]固态的书场减少之外,新兴的电视书场中评话节目也占少数。周明华统计,2007年度苏州电视书场播放的评弹节目中评话仅占5%。时任上海市文化局局长的李太成回忆:“1978年春节的情况,戏票不太紧张了。首先是评弹,因为评弹节奏慢,老观众都老了,白天还好,晚上没人看。”

在评弹中,评话的危机比弹词来得更要大。1984年江浙沪评弹工作领导小组办公室调查显示,共有评弹团体34个,演员736人,其中评话154人,弹词582人,评话占21%。[18](P232)而在1950年代初《苏州市评弹改进协会会员会员册》中,共有评弹演员806人,其中弹词演员594人,占73.7%;评话演员212人,占26.3%。[19]评话这种尴尬的局面一直持续着,并呈恶化趋势。一些大型评弹专场演出只演弹词选回和弹唱开篇,评话无缘临场演出;一些大奖赛更是与评话无关。2008年,上海市文广局、江苏省文化厅、浙江省文化厅三地联手,在上海兰心大戏院推出“名家名段——江浙沪评弹艺术专场”。然而令人尴尬的是,6档节目中,5档都是弹词,只有一档《水浒·黑白斗》是评话,由吴君玉之子吴新伯和弹词演员郭玉麟表演。而目前,上海评弹团的评话演员仅有3个名额,真正活跃在舞台上的恐怕也就吴新伯一人了。时任上海评弹团团长秦建国感叹,如果哪一天,上海评弹团成为上海弹词团,“那实在是太尴尬了”[20]。

评话的危机已然来临,但追寻危机产生的原因却很难回答。常州市评弹团的评话演员周玉峰曾经谈到评话遭遇困难的原因,在他看来,传统的遗失是评话危机的最为重要的原因:

传统艺术基础不深,奶水不足。我们苏州评话、弹词都有丰富艺术传统,现在的中青年评话演员对评话的传统艺术到底知之多少?!可能很少,有人能说完一部完整的传统长篇书目吗?无论是《水浒》《三国》,还是《隋唐》《杨家将》,都是只会说其中一段,一般只有半个月书。这种状况,当然不是从今天才开始的,在解放以后,很多老先生就逐步只说长篇中的某些精彩段落,传到我们手里,很自然地就不完整了。再加上吃大锅饭的思想,半个月可以混过去,也不去设法把书补全。……粉碎“四人帮”之后,仓促上阵,为了满足群众文化生活的需要,日夜两场奋战在大小书场,虽然很快把遗忘的传统艺术在实践中逐步恢复,但又未能很好地补充传统艺术的营养,不全的书还未补全。后来大部分评弹团在改革中实行经济承包,为了经济收入,为了奖金,为了追求上座率,很多同志没有向传统要东西,而是忙于编换书目。本身奶水不足,更换的书目,很多又是仓促编成,仓促上演,在艺术上就显得单薄、枯燥,人物形象与其他艺术处理手法,一般都差于传统书,这又从另一角度说明中青年演员需要补充学习传统,在继承中深入地消化,再加以发展,艺术肯定会有新的变化。[21](P52-53)

诚如斯言,由于长期推行“左”的文艺政策,从1950年开始推行的书目改造,已然让传统书目被分割得支离破碎,直至1963年“大写十三年”,一直到“文革”结束,传统书目基本处于禁演的处境,多数名老艺人自身已经对自己的看家书目产生了生疏感,如评话家唐耿良重登书台时,连《三国》中的人名及情节都淡忘了,以至于不得不在家中录一回书,听后唤起回忆,再把漏掉的东西补进去。[5](P212-215)陈云在1978年也坦言:“我估计传统长篇不会再恢复到过去那样五六十回,甚至像《三国》《英烈》说一年的情况,只能选择其中一个或二三个各十回左右的片段。”[11](P95)

此外,由于长期中断对评话接班人的培养,人才出现了断层和“奶水不足”的现象,即便是已然登台的青年评话演员,他们也多是缺少传统书目的熏陶和传统技巧的训练。须知说好新书,无论是现代书还是历史书,都要经过严格地研究传统书目,取其精华、去其糟粕,继承发扬优秀传统,这是说好新书的必要条件之一。[22](P197)而这一点其实早在“十七年”张庚在上海大众剧院作报告时就提出了批评:“有些青年同志,没有看过传统的东西,造成了错觉,认为我们这剧种没有传统,只能学习所看到的。”[23]

除了书目问题之外,还有不少评话演员轻视自己的表演风格,他们忙于更换书目,却再也没有“活张飞”“活周瑜”“活关公”“活包公”的出现。[22](P54)传统评话中的“绝活”很难被青年传承,老艺人扬子江曾经不无感慨地说:“现在的青年演员,连拍醒木都不会拍了,还要我手把手教。”随之而来的是评话形式的改革步伐太慢。实际上一部评话发展史,就是不断改革的历史,只有改革才能立足。与名老演员强调的“既继承又发展”不同,评话在改革过程中,也出现过一种完全脱离传统的论调,甚至有人认为评话演出时,可以在台上用电子琴伴奏以烘托气氛。[24](P46)

当然,正如周玉峰所言,当时还存在着一个最为核心的体制原因,而这个体制问题也是传统遗失所带来的,毕竟在评弹传统中,是没有体制的阻碍的。“十七年”戏改过程中,各地先后成立了评弹团,将演员归拢在组织内,拿着固定的工资,平均主义盛行,无形中一种大锅饭的思想到处弥漫,束缚了艺术的发展。加之评话演员要成名,比弹词演员难得多。他们风里雨里,闯荡码头,一袭长衫,一块惊堂木,扎进书场,沉寂数十年,委实不易。因此,评话老演员想把自己的艺术传下去,却常常没有学生愿意学。[21]到了“文革”结束后,面对评弹走衰这一不争的事实,无论是政府还是评弹团都开始思考如何办的问题。

三

改革是从经济分配方面开始的。当时苏州方面,实行超场奖,规定演出定额,给予超场者以奖励,或者规定票房收入指标,超过则分成。而少于规定演出场次的要被扣工资。[25](P241)除此之外,当时还考虑保留名义工资,演出收入由个人和团体分成,其中个人得75%到95%不等,由演员本人自行承担其演出车旅费和各种其他费用。[26](P149)通过这样的办法,苏州评弹团到1982年末已能够累计10万元。[14](P41)这里需要说明的是,当时其他剧种同样也面临着体制改革问题。1983年2月4日至22日,中国戏剧家协会连续召开座谈会,讨论戏剧团体的体制改革问题;2月10日,文化部与《人民日报》编辑部联合召开了文化和文艺体制改革座谈会,较为深入地讨论了文化系统、文艺团体的体制改革问题。[27]

然而上述改革,也多少存在着问题。计算了劳动量,却难于计算劳动的质和成果;用票房来调节分配,忽视了市场价值与艺术价值的规律不完全相同,因为票房价值的高低有时并不与书目的质量成正比。[14](P149)以经济改革为主的措施之后果很快就在书坛上得到体现。艺人为了“招来听众”以增加票房收入,传统书目已然被无情抛弃,反倒是“编说了为数众多的内容离奇怪诞的‘新书’。‘奇案书’‘武侠书’纷纷出笼……有人说,当前江浙沪两省一市的评弹界出现了‘三乱一多’(队伍乱、书目乱、制度乱,野书多),其中书目乱和野书多,就是针对这种状况而言的。”[28](P21-22)

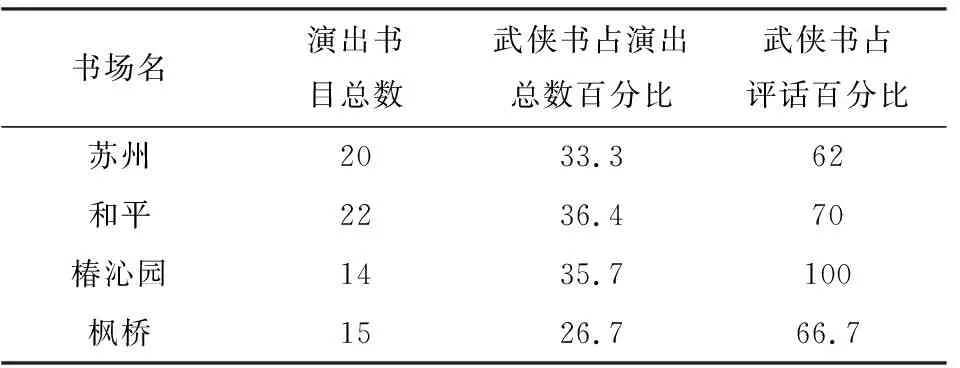

这里提及的“野书”,主要指当时编演的武侠书,“野书”的提法最迟在1982年就有人提出了,当时还被称为“邪书”。[29]众所周知,评话的传统书目包括《西汉》《东汉》《三国》《英烈》《岳传》等历史题材;《水浒》《七侠五义》等侠义故事以及《包公》《彭公案》等公案类故事和《封神榜》《济公传》等带有神话色彩的故事,这些书目经过历代评话艺人的增减,书情发展有理有据,有一定的主题,主要依靠情节和人物刻画吸引听客,因而成为了保留书目。然而在八十年代初,随着电视的普及和武侠小说的盛行,编演武侠书形成了一股“热潮”。据1982年7月至1983年的不完全统计,上海演出的书目有接近200部,其中武侠、奇案书目约占演出总场次的60%。[30]这些武侠、奇案书目中评话又占多数,以苏州为例,见表1,表2。

表1 1981-1982年苏州部分书场上演武侠书比重

表2 1983年上半年苏州部分书场上演武侠书比重

资料来源:周良:《苏州评弹史话(九)》,见《评弹艺术》第20集,江苏文艺出版社,1996年,第122-123页。

根据上表统计,我们不难发现,苏州部分书场从1981年—1983年上半年演出中,武侠书占据了评话书目的72.2%强,而椿沁园书场在1983年上半年评话演出中全是武侠书,“武侠热”的局面俨然形成。回顾这几年的时间,评话书台上都是“行侠仗义,武大掀斗那一套,有的甚至胡编乱造,影响了评话书目的质量,一定程度上降低了评话艺术的品味”[25](P45)。

对于武侠书,本来应该是见仁见智的看法,但是武侠书中荒诞不经的内容则是应该尽力避免,而这正是一些片面追求市场和票房的演员所忽视的,上海评弹团在一次部分演员学习讨论陈云意见的座谈会上,就有人明确指出“这些‘野’东西是和某些领导只抓经济指标,不管书目的思想性、艺术性分不开的。”[31](P33)显然,这种现象得到了名老艺人的联合抵制。如评话家唐耿良就曾撰文指出,要“分清提倡爱国主义精神同鼓吹个人复仇、帮会斗争以及狭隘民族主义的区别”,评话《岳飞》宣扬的是岳飞精忠报国的精神,评话《杨家将》宣扬的是杨家满门前仆后继为国捐躯,而评话《山东马永贞》则是宣扬个人复仇的行为;要“分清反抗封建礼教、主张恋爱婚姻自主同散布色情和低级趣味的区别”,“书不够,奸情凑”的做法肯定是错误的;要“分清艺术上的浪漫主义同荒诞的区别”,武侠书中的侠客距离几十米就能将人打死纯属荒诞情节;“要分清神话同迷信、反科学的区别”[32]。也有评话家认为武侠书不过昙花一现,自己仍是一回回整理、加工、提高传统书目,并言“宁愿钱少拿一点,人辛苦一点,但不能对不起听众,对不起社会主义,对不起党,应该讲一点良心。”[32]苏州评弹团的艺人座谈时,也提出不论何种题材的书目(包括武侠书),都要注意社会效果,不能违背四项基本原则,尤其是编演武侠书,演员对自己要求要严,演出要慎重。[33](P36)在此背景下,陈云提出了一直到现今仍影响着评弹的名言:出人、出书、走正路,明确提出:“在编说新书时,艺术上要有所改进……但不要歪门邪道,要走正路……我们要用走正路的艺术去打掉歪门邪道,去引导和提高听众。”[11](P99)名老艺人如吴君玉、张效声等,为自己能够坚持走正路不说野书而充满自豪感。[34](P42)

与评弹界中人要求恢复传统或向传统学习截然相反的是,此时的听众结构已经发生变化,最为突出的问题是如何培养青年听众,而他们往往对传统知之甚少或不愿接近。八十年代初,有位评话演员说《大闹快活林》,说到一半时,有好几位青年男女听众起身离场,边走还边议论:“这个书勿好听”“胡搞”“格演员像小热昏”[35](P59)。这几位青年听众代表了当时青年对评弹的普遍看法。因而,至迟到1981年的4月份,陈云就提出“不要让青年就评弹,而要让评弹就青年”[11](P99)。评弹界为此也展开了一番努力。有人认为“青年人(也当然包括中老年人),总不能老听些‘私定终身后花园,落难公子中状元’之类的陈词滥调吧。我们应该理解和尊重青年人的文艺爱好”[36](P4)。具体而言,“就青年”就是要针对青年的性格特点和兴趣爱好,在书目内容、表演技巧上敢于解放思想,打破原有的条条框框,对评弹进行大胆的改革,实际上也就是对传统进行改革。[37]“就青年”的提法无疑是正确的,毕竟一个曲种的传承不仅需要演员的代际传承,更需要听众或观众的新陈代谢。然而在贯彻过程中,却出现了偏离,上文提及的“野书”之出现,就是有悖于“就青年”内涵的。当时有人认为:“青年人不爱听传统书,如果说书讲究历史性、文学性,那是‘顶了石臼作戏——吃力不讨好’。似乎只有‘来无影,去无踪,超科学,胜气功’的武侠气,才是最能受到青年听众欢迎的,以致书台上出现了一些情节极其荒诞,甚至黄色庸俗的东西。”[38]

与改革体制、改革书目、“就青年”、编演武侠书的根本指向都是创新不同的是,这一时期的名老艺人则更多的是埋头整理自己的传统书目,在他们看来传统长篇才是评话的根基,必须要流传下去。面对评话岌岌可危的状态,名老艺人表现出忧虑的同时,也展开了积极的努力。一些名老艺人纷纷录制自己的传统长篇,以期望为后人留下可资借鉴的范本。唐耿良就是其中典型的代表,他不仅自己录制传统长篇,还动员其他评话家也一起将自己的长篇以声像的形式保存下来。老艺术家们的努力无疑为评话留下了宝贵的财富。但惜乎开展时间已晚,一部分名家已经告别人世或书台,永远不可能留下属于他们的传统;另一方面,因为自1949年以来历次运动的影响,部分名老艺人已经身心俱累,加之年龄增长,无论是录音和录像,都与他们的传统有着太大的差别。曹汉昌的徒弟、评话家陈景声(生于1940年)就说过:“看着这些录像、听着这些录音,有一种说不出来的感觉。他们(指唐、曹、吴)录像、录音时太老了,失去了他们原有的精、气、神。”

综上所述,经历过“十七年”戏改和“文革”之后,评话原有的传统已经被严重破坏。在改革开放初期,对于评话而言,出现了两难的境地:一方面是面对相对宽松的政治环境而提出的恢复传统书目,一方面却又坚持以创作现代书目为中心。一方面批评中青年评话演员缺少传统的养料,一方面又鼓励创新和改革。可以说,整个八十年代实际上就是围绕着如何看待传统评话、如何对待传统评话而展开的。显然,在经济浪潮的大背景下,忽略传统而刻意创新的“武侠书”遭到了无情地批判;而录制传统书目的努力,也因这样或那样的原因,难以再现真正的传统评话。