祖珍禅师与泰山文化

高 强

(菏泽学院 人文与新闻传播学院,山东 菏泽 274015)

引 言

祖珍禅师,名元玉,自号古翁,又号死庵,也被称为石堂老人,生于明崇祯元年(1628年),南通崇川县人氏,俗姓马,因辞婚而出家,遍参尊宿,最后归入清初临济宗名僧、曾为顺治帝师的木陈道忞禅师门下,师从道忞的徒弟天岸升禅师。道忞于顺治十二年(1655)来青州住持大觉寺,不久南返,留天岸住持,顺治十六年(1659)道忞北上京师为顺治帝说法,天岸偕行,留元玉权摄法庆寺事务。天岸禅师返回后元玉受记辞别师傅,持衣钵西行,曾在邹平县白云禅寺、沂水县资庆禅寺开堂,后受请住持泰山普照寺,并立戒坛于于陵(长山县东)大悲庵和淄川县慈寿寺,所在各处振扬宗风,“士大夫问道者接踵焉”[1](P37)。元玉于康熙三十四年(1695)扫塔北上,二月十九日圆寂于大悲庵,后归葬于普照寺内灵塔中。

祖珍禅师在泰山普照寺住锡数十年之久,开堂演法,接机受徒,诗文唱和,其生平事迹、思想精神、诗文著作和石刻遗迹为泰山文化增加了浓墨重彩的一笔,也成为泰山文化的重要组成部分,祖珍禅师对泰山文化的影响主要有以下几方面。

一、思想精神

(一)临济宗旨

元玉出自明末高僧密云圆悟的天童法脉,为临济义玄之下三十三世传人,禅门宗旨和临济宗风其多有奉持和传承,这些从其《石堂全集》之《法语》部分可知。如对于“明心见性”这一宗旨,元玉言道“出世大事本自分明,了无遮蔽,更不用向诸圣语言觅取路头,况我祖师门向下单提,向上剿绝支离,所贵人能悬崖撒手,自肯承当,顿脱廉织,一超直入”[1](P70),“达摩一宗,别无奇特,只是要人立地成佛,你若立地自信得及,不复向外有一毫计较,去则不异平地登仙,更有甚么不畅快处”[1](P103)等,均是告诉人们,禅道不应向外求取,而应反观内心,明见自己的心性。对于“平常心是道”,元玉说“任是三教圣人莫不在汝诸人寻常日用之中,俯仰折旋之内,四大五行无非佛身,二食三遗无非佛事”[1](P122),这是要人们在日常生活起居中体悟佛禅,而非离开世俗生活去寻求悟道解脱。

对于临济宗的宗旨和思想精神,元玉也进行了解释和阐扬。如他说:“金粟先师云:‘未离兜率,已降皇宫,未出母胎,度人已毕,者是第一句;一手指天,一手指地,天上天下,唯我独尊,者是第二句;睹星悟道,慨忾众生,拈花示众,说法利生,者是第三句。若第三句荐得,风行草偃,虎啸龙骧,若第二句荐得,如龙得水,似虎靠山,若第一句荐得,龙蟠死水,鹤入银笼……若向这里剖析得出,则三即一,一即三,句中包百千万句,百千万句不出一句,若剖析不出,则三句尽成死语,而玄要料拣之旨皆泯绝矣’。”[1](P99)此处元玉拈出临济宗著名的“临济三句”“三玄三要”等接机要诀,结合其天童法脉的师门传承,告诉弟子大众佛法要在慈悲利世、护佑群生中去践行,而不是离开世俗世界去追求什么成佛作祖。

不过平心而论,佛教义学发展至明清时期已无甚创新,只是传承而已,元玉也不例外,尽管如此,在道教长期占据统治性地位的岱阳地区,元玉作为清初著名的道忞一系天童派禅僧长期在古刹普照寺住持,传承临济宗风,不仅将普照寺发扬光大,也使泰山佛教盛极一时,且留下了丰富的著述,这些不仅给泰山文化增加了佛教因素,也为其增添了别样的风采。

(二)援儒入佛

祖珍禅师思想精神的最大特点可谓是援儒入佛,佛儒合一,在此方面主要有:

第一,倡导忠君爱国。元玉于拈香奉佛之际,总要祝祷,“此一瓣香至尊至贵,价重难酬,端为祝延今上皇帝万岁万岁万万岁”[1](P67),“者一瓣香天莫喻其高,地莫能喻其厚,奉为今上皇帝万岁万岁万万岁!惟愿万国恒钦,峻德八荒,永沐洪恩”[1](P115)等,可见其的忠君之情。南方有乱事起,祖珍忧心忡忡,及到闻听叛军败信,心情大悦,作《八月初三闻楚兵败信纪乐十六韵》以纪其乐:“夏闻楚兵变,郁纾意莫怡……忽闻楚兵败,顿觉襟怀披……出门四瞻望,徐步缘溪湄。欢心遇迟卉,犹多晚艳姿……微吟纪所乐,云起泰山陲。”[2](P8)字里行间也可以窥见元玉的拳拳爱国之情和希望天下太平无事、人民安居康乐的慈悲心怀。

第二,认为佛儒同源,佛儒合一。祖珍禅师认为佛教和儒学虽教门有别,乃异名而同质,异教而同源。他在《与三堂隐君书》中说:“释之言化人悟自佛心为第一义,儒之言化人体自天性为第一义,心与性名别而理同,佛与儒名异而理亦同,佛心者后天而犹先天者也,天性者先天而始后天者也……夫忠臣孝子之心即佛心也,即天性也。”[1](P205)他认为佛儒名异而理同,佛心即儒家之天性,即忠臣孝子之心。他还说:“五经四书是世内出世间法,三乘十二分教是世外入世间法,于此别具心眼,看得圆活,久久味之,一旦贯通,方识这两个老汉妙处真是超绝,方不徒被这些墨豆忙乱自己。”[3](P42)在此他认为儒学是世内出世之法,而佛教是世外入世之法,二者需融会贯通,方为真知妙解,如果偏执于门户之见而彼此攻击,则属误入歧途。他曾在自己在画像边题字道:“生我者天地,成我者尼父,知我者释迦。”[1](P31)也曾作诗自明心志:“回望滹沱,复观洙泗,其朝宗也,源皆同也……儒氏慧命,佛久代传,以心印心,匪党匪偏……尼山霭霭,鹫岭巍巍,千古万古,夫谁与归?”[1](P167)鹫岭是释迦牟尼说法之地,滹沱指临济宗发祥之地——位于滹沱河边的正定临济寺,代指佛家精神,尼山和洙泗分别为孔子出生和传道之地,代指儒家意旨,在元玉看来,佛家精神和儒家思想虽形式有别,源流不异,且终极价值和目标也实无分殊。

第三,提倡儒家伦理道德。元玉作为禅僧,却也以儒家纲常伦理道德来劝导教化弟子及世人。他曾经以书示徒弟履正曰:“弟子侍奉师长,其恭敬至诚必如臣子之事君父,方为信心学道。”[1](P193)也曾告诉友人:“主臣有别,贵贱有殊,名分不循,礼乐尽废,复何事之更可言哉?”[3](P47)“为人立德莫先于孝亲,孝亲又莫先能体亲之心、事亲之志,攻苦道业、求进功名是体亲之心、事亲之志也”[7](P27)等等,皆是忠孝纲常伦理之说。元玉友人众多,从官员富绅到一般士民形色不等,他也有许多处世为人感悟真言与友人分享,也用来自勉,也多是佛儒融合之语。如他对为官的友人说:“清廉正大是己分中事,与上官无毫交涉,不可因自清廉正大而应奉上官不加小心恭敬,有志爱民正籍应奉上官之至诚,尽礼为菩萨密行。”[2](P18)将官员的清廉爱民操守与佛家的菩萨行结合起来。对另一友人说:“胸襟欲期其大在能忍,事业欲期其大在能耐,人品欲期其大在能远,地步欲期其大在能正,结果欲期其大在能宽。”[3](P56)提醒和劝导友人砥砺心性,宽厚胸怀。此外,“闭门不若闭口,闭口不若闭心,心若知闭,不止一尘不入,任是六贼难攻”,“我毁人,人怒而亦毁我,我誉人,人喜而亦誉我,非抑人是自抑、扬人是自扬乎?若毁誉不动心此又自修之道,非寓世之道也”[3](P48-50)等,皆是祖珍禅师的修身养性和教诲后学之道。无怪于他的友人及后学在评价他和其作品时也说“公固释者也,其行释也,其情儒也”[1](P4),“古翁之于释非归也,寄也,寄之释而仍不离乎儒也”[4](P556)。可见,不论是元玉自我定位和评价,以及在其友人和后学的心目中,其不仅是一位禅僧,一个诗僧,同时也是一个儒僧。

泰山文化是包容、博大而和谐的,山中既有香火鼎盛的碧霞祠、岱庙等道教宫观,有竹林寺、普照寺、西麓的灵岩寺等千年佛刹,也有全国名山中唯一的高山孔子庙,在漫长的历史岁月中,佛道儒三家在泰山和谐共存,又相互借鉴吸收和融合。随着历史的演进,三者调和交融的趋势逐步发展,至明清时期,三教合一的格局基本形成,在忠君爱国等共同思想价值的调摄下,佛道儒三家在外在形式和内在思想上皆实现了泯化差异、交融会通。故此,祖珍禅师援儒入佛、佛儒融合的思想既有深刻的时代背景,也受到和谐包容特质突出的泰山文化的巨大影响,同时其作为“儒僧”,又对泰山文化的和谐包容性提供了新的诠释,注入了新的意涵,使其更为深厚和广博。

(三)慈悲之心

祖珍禅师也秉承大乘佛教的慈悲救世精神,关怀民生疾苦,心系农桑。他曾在一日晚参中言道:“今时人人但知要作佛祖,不知佛祖却是苦底不是甜底,泰山只愿作牛作马。你道何故,若作佛祖,无一片拖泥带水,与慈接物之心,单坐玛瑙殿上,受人烧香礼拜,恭敬供养。实不如作牛担犁拽耙,与天下人耕地,能代农者之劳,作马负重致远,与天下人出差,能代役者之苦,为极有益于天下。”[1](P100)比起成佛作祖,受人供奉,祖珍更愿意为民众当牛做马,耕稼负重,以代其劳苦,爱民体民之心溢于言表。一日天降甘霖,他高兴地为《喜雨》诗道:“晓窗高坐看流云,雨过林园杂鸟闻。泽及群芳奚足羡,民安阖国实堪欣。时知五政官非失,世比三皇道不分。有茗拟招邻共赏,何如遥为庆仁君。”[1](P409)字里行间表达了对国家社会稳定、民众安居乐业的庆慰和欣喜。

秋日小麦播种前降下大雨,元玉想到雨后适宜小麦播种生长,来年收成有望,小民虽然辛苦耕种,但可以骨肉相守,不用因饥馑而逃荒他乡,于是写下《秋雨谣》:“秋雨天降早,下民得所宜。秋雨天降晚,下民失所施。八月十八天大雨,农夫尚遂合家喜。三豆不收可无忧,二麦能种良有倚。打牛携子去耕田,且云辛苦骨肉获团圆,犹胜东西南北离乡里。”[1](P326)更重要的是,元玉的慈悲之心是面向所有人的,不分贵贱,不论士庶,他曾以其所住锡之地泰安的地名作语道:“愿天下人泰,泰山始是泰,愿天下人安,泰安始是安;若是一人不安,便是泰安不安,若是一人不泰,便是泰山不泰。”[1](P232)

泰山精神不仅是包容和谐的,亦是慈悲利生的,“峻极于天,发育万物”的自然崇拜,“受命于天,祈福苍生”的封禅意旨,“灵应九州、庇佑众生”的碧霞元君信仰,起源和兴盛的时期不同,外在形式殊异,然则精神实质是一以贯之的,即是对万物生灵的慈爱与护佑。慈悲也是佛教的核心思想之一,说其为佛教的立宗之本也不过分,如《大智度论》说“大悲是一切诸佛、菩萨功德之根本,是般若波罗蜜之母,诸佛之祖母”[5](P211);《佛说观无量寿经》也说“诸佛心者,大慈悲是,以无缘慈,摄诸众生”[6](P9)。古往今来的高僧大德无不是将慈悲救世置于崇高的地位,元玉同样也有心忧黎庶、愿天下“泰安”的高僧胸怀,故此,元玉的慈悲之心不仅与泰山精神中的仁爱护生特质深相契合,也显然深受这种特质的濡染和影响,而且以僧人的身份、佛教的语言为其注入了新的元素。

二、诗文风流

作为一名“诗僧”,除去参禅体道,接机授徒外,作诗为文,唱和交游也是元玉日常生活的重要组成部分。元玉在普照寺东、泰山凌汉峰下修筑石堂,不仅“引流凿池植莲莳竹”,还在普照寺东的小溪旁遍种菊花,号为“菊圃”,“翁之所至必吟咏,吟咏或不及索笔纸,即取藤刺代管,以书竹粉之上,花放坐花阴,倚柳为几,借草为茵,若与花语者”[1](P29),此不仅为得道诗僧之气度,亦有名士之风流。元玉时常与其两位徒弟象乾、岳止,泰安本地人张坦、赵瑗、江天屿、范惟纯,曲阜孔贞瑄在一起结伴游兴,唱和酬答,评诗论文,号为“石堂八散人”。此八人中,有僧人,也有儒士,有官员,也有白身,年齿也颇有差异,但心性相投,时常相聚一起,游赏山水,唱和诗文,正如莱芜张四教在其所作的《石堂八散人记》中道:“此八人者,齿不同也,地不同也,业不同也,贫富不同也,而其心则同也。其心何以同也?同其正直和平也,同其清洁温雅也,同其潇洒朴略,而犹一烟霞之骨、山水之癖也。”[7](P76)此为泰山文化史上的一段风流佳话。

元玉的诗文,以写景、记事、志游、唱和酬答等内容为主,读来均清新自然,毫无粉饰浮丽之态,禅意交融,清新隽永,读来令人悦目而赏心,时人孔贞瑄称赞“诵其文终卷无烟火食一语,真所谓石肝霞肠,玉骨雪髓,耳纳松风,目饱月华,餐流霓,饮朝露,眠积云,驾轻雾翱翔”[4](P556),视为云霞仙乡之语,清初一代诗坛盟主王士祯也说其诗“如获异嗜,如啖瑶柱”[8](P520),可谓是很高的评价。在此试举几例,以期管窥元玉诗文的风韵。

元玉平日喜欢煮茗烹茶,自斟自酌,在群山叠抱、苍松翠柏之间,茶氛茗香之中,体验着禅的意味。“飘飘黄叶暮,淡日照遥峰。贫居侍奉少,茗粥为亲供。扫叶坐磐石,对日泛磁钟。自斟还自酌,不知影与从。仰天一长笑,令怀击壤翁。世代虽先后,古今孰与同。”[1](P285)“缮性师前学,居然淡众心。空庭全古意,破衲半山林。雪洁松堪煮,天寒兴愈深。一瓯茶吃了,百事任浮沉。”[1](P387)“吃茶去”,自从赵州从谂禅师以此种方式应对来僧提问,促其省悟之后,茶与禅法就结下了不解之缘,茶以其独特的品性、香气和功能,可以促消化、去困顿、醒目提神,历来深受文人雅士和高僧大德的钟爱,一杯茗茶饮下,唇齿留香之间,自我与环境,个体与外界,时间与空间的界限仿佛都消逝了,变得浑然一体,密不可分,又不用分别,此即禅宗所说的顿悟境界,水光山色,茶禅一味,空灵无际,元玉品茶悟禅于山峦峰翠之中,怀古阐幽,笑对人生,是何等的意境!

闲暇时候,元玉也喜爱外出游赏,或是与友人同门弟子俱往,或是一人独行,足迹踏遍了普照寺周边的山山水水,并多赋诗以志其游,这些诗句许多也是寓禅于景,禅景交融,展现了其有道禅僧、诗僧的修为和气度。如其《山行过野泉》诗:“行到无人处,山深云更深。一泉藏众石,悠然见古心。殷勤眷颜色,落日坐松林。”[1](P297)其友人评论该诗“不须摩诘画中禅,此诗已有禅中画”, 可见确实是诗情画意,诗禅交融。再如其《幽栖》诗:“真性白云内,万事不相关。柴门闭绿水,茅屋隐青山。草木将时序,春秋自往还。百花开落尽,蜂蝶远林间。”[1](P301)作者写其居住环境,草木荣枯,蜂蝶游戏,但并不拘牵于青山绿水之美景,爱憎于四时草木之荣枯,伤情于花开花谢,而是能够做到“万物不相关”,这也正是禅家“无住为本”的境界。他自称为“野老”,性喜丘山,不爱世之尘嚣,乐道忘贫,山水相伴,见花而笑,诗句皆是从胸襟中流出,真性流露,质朴自然,其实真正的禅也是如此,心性流出,简简单单。

元玉各类著述丰富,并将其日常所得结缀成集,康熙二十三年(1684)清圣祖南巡,礼秩泰岱,元玉迎驾于御帐坪,将其诗文集进呈御览,此即最初之《石堂集》。元玉之后对其诗文集进行增益,收录其新近作品,又得《石堂近稿》及《金台随笔》两集,元玉又酷好种菊咏菊,因而有《菊花百咏》一集,另外元玉还作有《华严颂》一稿。《华严颂》和《菊花百咏》在康熙时期由元玉的好友淄川唐梦赉代为刊刻,唐还为《华严颂》作序,力赞元玉之风骨,“死庵大师,余初识于青州法庆兰若,一揖罢趺坐话赵州布衫斤两,微言妙绪,风习习生两腋间,顾其人,铁骨而水心也”[9](P216),此两本著作今已无传。元玉留世的作品今有《石堂集》《石堂近稿》《金台随笔》三种,《石堂集》是在元玉日常语录和诗文著作的基础上纂集而成,初稿成于康熙十五年(1676)左右,作序的有高珩、吴云、柘翁霖、孔贞瑄等一时名流,康熙二十三年(1684)进呈御览的即是此本;《石堂近稿》和《金台随笔》为元玉晚年所作,记录了其后期的诗文作品,初稿约成于康熙二十八至二十九年(1689-1690),《石堂近稿》由浙江人徐炜然作序,《金台随笔》由其门下俗弟子淄川韩冲和当时的泰安知州陈于逵作序。元玉在世时即对《石堂集》有所增益,圆寂后其法嗣又广泛搜集其遗著,编入集中,使其规模更倍于前,康熙五十二年(1713)普照寺将《石堂集》《石堂近稿》和《金台随笔》刊刻成书。其后的乾嘉时期,守成乏人,普照寺陷入低谷,元玉遗作“没于败柜陋室中久矣”。嘉庆时期元玉四世法孙瑞庵与泰安本地士人蒋大庆从榛莽中搜得《石堂集》印板,并购得《石堂近稿》和《金台随笔》两卷,之前散佚作品又得以重聚。几十年后的道光年间,元玉的同乡后学、泰安知县徐宗干又于“经幢梵贝”中检得元玉遗著,重新编次,刊行于世,并加附徐氏所作《石堂记》《石堂集》跋、祖珍禅师小像序及唐梦赉所书祖珍禅师塔铭,此次共刊印四册,《石堂集》两册十卷,《石堂近稿》和《金台随笔》各一册一卷。清末光绪七年(1881)元玉的八世徒孙杲伦又主持重新刊刻三部著作,在道光版的基础上加入普照禅林图和杲伦及邑庠生朱卿云所作题记。1932年泰安名士赵新儒校勘出版《泰山石堂老人文集》一册,1987年台湾汉声出版社在徐宗干本的基础上出版刊行《石堂集》《石堂近稿》和《金台随笔》共两册,作为明复法师主编《禅门逸书》续编书系的第八、九册,并附明复法师所作解题。2010年国家大型文献整理出版项目《清代诗文集汇编》将光绪七年版《石堂集》和《石堂近稿》《金台随笔》收入,置于第一百十四册。

关于各版本元玉著作的馆藏情况,据不完全统计,清康熙五十二年版《石堂集》《石堂近稿》和《金台随笔》在国家图书馆有藏,道光版和光绪七年版在首都图书馆有藏,道光版在泰安市博物馆亦有保存,泰安市档案馆存有赵新儒校勘版《泰山石堂老人文集》,另外也有部分道光、光绪版《石堂集》《石堂近稿》和《金台随笔》及《泰山石堂老人文集》贮存于个人藏家手中,或在各种媒介售卖。

三、 石刻遗迹

元玉作为名门之后,加之己身的佛学和诗文修为,其长期住持于普照寺,使得该寺在清初甚为兴盛,之后元玉法嗣在该寺传承不绝。参照道忞所订立的该系僧谱:道本元成佛祖先,明如杲日丽中天,灵源广阔慈风溥,照世真灯万古悬。根据清末光绪六年(1880)所立《重修普照寺碑记》,是时的普照寺已有元玉之后十一世法孙。民国时期爱国将领冯玉祥曾在普照寺寓居,新中国成立后曾对该寺进行修缮,“文革”期间停止宗教活动,改革开放之后宗教活动恢复,仍为岱阳著名丛林和旅游景点。

元玉在普照寺东购买山地,筑造石堂,并刻《石堂铭》于巨石之上,记述了创建石堂的始末,今石堂久毁,铭文犹存,其铭文曰:“石堂素系荒溪,人迹不到,上无寸树,惟多异石,中有秋泉微流不绝,源至近石,穷莫端倪。予有所托,欲藉此以为自休老待死之地。康熙辛亥,周围约拾亩,如买市产价,纳普照库寮银拾贰两,由属普照山场,不忍擅自私取也。包崖筑台,开池伐石,历八年,除相从弟子辛勤外,损衣盍资,复费人力五千余,始遂小成,一具之基。戊午春,就内所立之景,乃为题石一十二处,每景复各系字数个,盖以用志所创之意也。因池台崖壁,曲径盘梯,俱以石成,命曰‘石堂’。其铭曰:开予石堂,遵兹岱麓,种竹栽莲,暨诸卉木,若取幽娱,则非我心也。地以标用,水以代指。作如是观,一花一石,灵山慧脉;不如是观,一石一花,肉眼尘沙。北北凫鸥,悠悠朝暮,而往而来,夫何益哉。苑庵古翁玉老僧书。”[10](P1783)

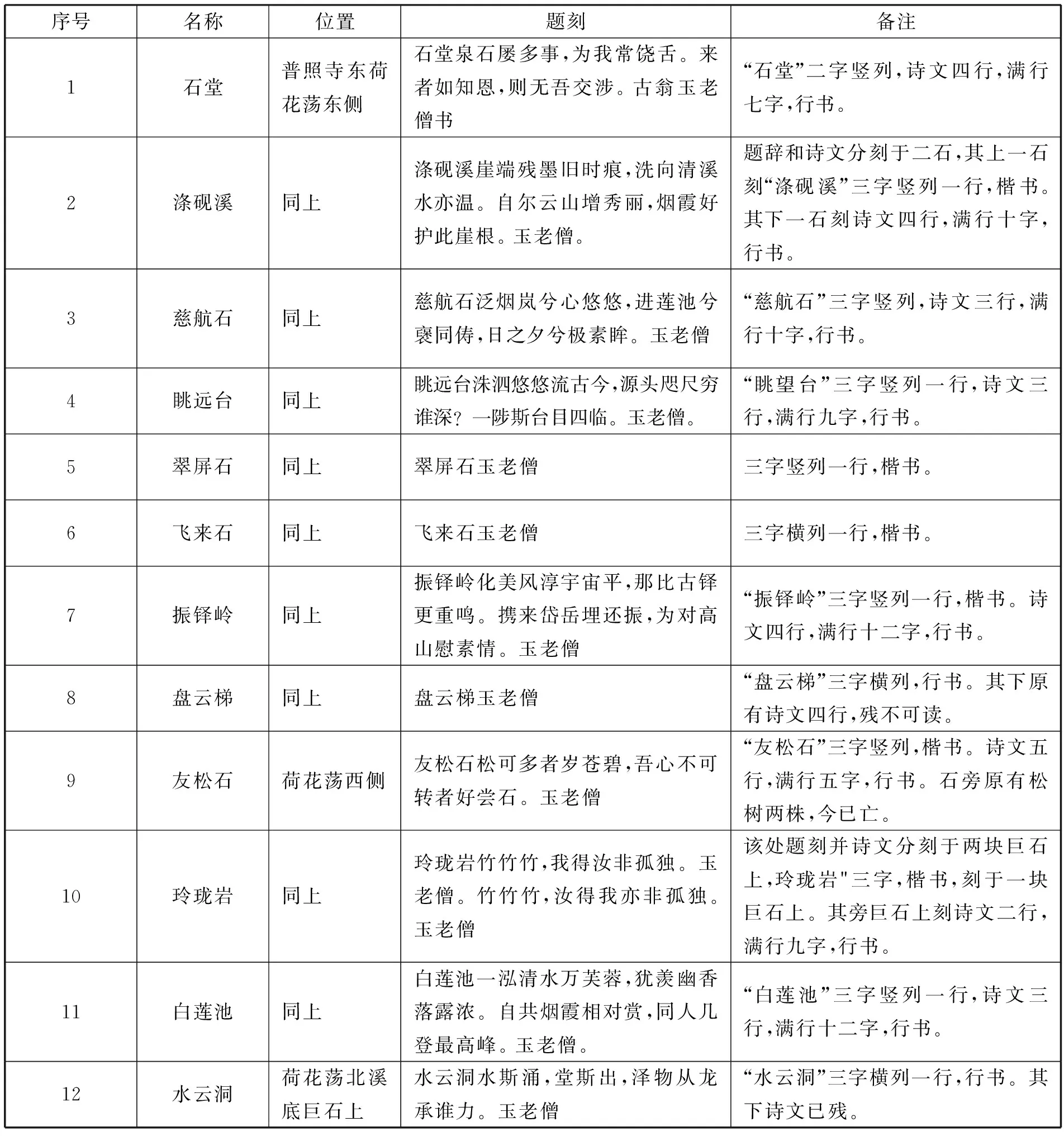

另外,如《石堂铭》中所言,元玉还在附近的山林中题景刻石十二处,每景后皆附题记数字,“盖以用志所创之意也”,此即著名的“石堂十二景”。这些题景石刻的详细信息见下表:[10]

序号名称位置题刻备注1石堂普照寺东荷花荡东侧石堂泉石屡多事,为我常饶舌。来者如知恩,则无吾交涉。 古翁玉老僧书“石堂”二字竖列,诗文四行,满行七字,行书。2涤砚溪同上涤砚溪崖端残墨旧时痕,洗向清溪水亦温。自尔云山增秀丽,烟霞好护此崖根。 玉老僧。题辞和诗文分刻于二石,其上一石刻“涤砚溪”三字竖列一行,楷书。其下一石刻诗文四行,满行十字,行书。3慈航石同上慈航石泛烟岚兮心悠悠,进莲池兮襃同俦,日之夕兮极素眸。玉老僧“慈航石”三字竖列,诗文三行,满行十字,行书。4眺远台同上眺远台洙泗悠悠流古今,源头咫尺穷谁深?一陟斯台目四临。玉老僧。“眺望台”三字竖列一行,诗文三行,满行九字,行书。5翠屏石同上翠屏石玉老僧三字竖列一行,楷书。6飞来石同上飞来石玉老僧三字横列一行,楷书。7振铎岭同上振铎岭化美风淳宇宙平,那比古铎更重鸣。携来岱岳埋还振,为对高山慰素情。玉老僧“振铎岭”三字竖列一行,楷书。诗文四行,满行十二字,行书。8盘云梯同上盘云梯玉老僧“盘云梯”三字横列,行书。其下原有诗文四行,残不可读。9友松石荷花荡西侧友松石松可多者岁苍碧,吾心不可转者好尝石。玉老僧“友松石”三字竖列,楷书。诗文五行,满行五字,行书。石旁原有松树两株,今已亡。10玲珑岩同上玲珑岩竹竹竹,我得汝非孤独。玉老僧。竹竹竹,汝得我亦非孤独。 玉老僧该处题刻并诗文分刻于两块巨石上,玲珑岩"三字,楷书,刻于一块巨石上。其旁巨石上刻诗文二行,满行九字,行书。11白莲池同上白莲池一泓清水万芙蓉,犹羡幽香落露浓。自共烟霞相对赏,同人几登最高峰。 玉老僧。“白莲池”三字竖列一行,诗文三行,满行十二字,行书。12水云洞荷花荡北溪底巨石上水云洞水斯涌,堂斯出,泽物从龙承谁力。玉老僧“水云洞”三字横列一行,行书。其下诗文已残。

结语

从宗教方面来讲,泰山一般意义上被认为是道教名山,不过泰山地区的佛教同样具有悠久的历史和深远的影响,西麓的灵岩寺、岱阴的神通寺、谷山寺等皆是创立甚早、全国知名的大刹名蓝,岱阳佛教虽长期为道教的光环所遮盖,但也不乏竹林寺、普照寺等著名丛林,历史上也涌现过数位高僧大德。祖珍禅师的出现不仅使清初岱阳的佛教盛极一时,也对泰山文化产生了深远的影响。祖珍禅师住持于普照寺,秉持和传承禅门意旨和临济宗风,丰富了泰山文化中的佛教因素;其倡导援儒入佛、佛儒合一、悲悯世人,更加彰显了泰山文化中包容、和谐、慈悲的精神特质;其在泰山唱和交游、作诗为文,吟咏题刻,为泰山留下了丰富的文献著作和石刻遗迹。总之,祖珍禅师是泰山文化史上的重要人物之一,其生平行止和思想精神一方面受到泰山文化的深刻影响,另一方面又丰富、扩展和深化了泰山文化。