三岔河石英岩矿山地质环境保护与恢复治理

李易,许可,骆怀鹏

(1.昆明理工大学国土资源工程学院,昆明 650093;2.云南省核工业二○九地质大队,昆明 650032

1 前言

矿山地质环境是资源与环境的统一体,矿产资源的不合理开发必然破坏矿山地质环境,而地质环境的恶化反过来又影响矿山资源的开采[1]。与地下开采矿山相比,露天开采矿山对土地资源及地形地貌景观造成的影响和破坏更为严重[2]。既合理地开发矿产资源,又不至于造成矿山严重的地质环境恶化及重大地质灾害事故发生,始终是资源环境协调发展的需要。本文以三岔河石英岩矿山为例,对露天矿山的地质环境保护与恢复治理进行探讨。

2 矿山概况及地质环境背景

2.1 矿山概况

三岔河石英岩矿行政区划属临沧市临翔区章驮乡,矿区位于临沧市区220°方向,平距约25 km处,运距约40 km。矿区地理坐标:东经99°57′30″~99°58′31″,北纬23°51′59″~23°52′39″,面积1.14 km2,开采标高2 250~1 850 m,矿山开采规模为3×104t/a,属小型矿山,开采矿种为石英岩矿,开采方式为露天开采。矿山现已开采5 a,因前期剥土探矿及开采,现形成一个剥离面及两个采坑(图1),剥离面面积0.069 hm2,采坑面积累计0.224 9 hm2。据现场调查,评估区内现状地质灾害主要为滑坡H1及不稳定边坡BW1。

1.第四系浮土及残坡积层;2.上第三系中新统灰色泥岩、黏土岩及粉砂岩;3.不稳定边坡;4.滑坡;5.冲沟;6.地层界线;7.产状;8.水系图1 矿山开采现状示意图

矿山工业场地位于矿区中部冲沟1沟底端,排土场位于矿区中部的沟谷地带,矿山中东部建有办公生活区,沿矿区中部东西向水沟开拓有450 m简易矿山公路(参见图1)。目前矿山采矿设备俱全,于采矿证范围中北部新近系中新统泥岩、黏土岩及粉砂岩地层中进行露天采掘。

2.2 矿山地质环境背景

(1) 自然地理:临沧市境内属中亚热带季风气候,年平均气温17.2℃,年平均降水983 mm。评估区位于怒江支流南汀河上游左岸斜坡地带,地表水系较发育,矿区地表、地下水向北汇聚到南汀河支流鸭子塘河,最终流到南汀河得到排泄。区内植被以阔叶林和灌木为主,森林覆盖率约45%。

(2) 地形地貌:评估区属中山构造侵蚀地貌,总体地势西高东低、北高南低,海拔标高在1 865~2 300 m之间,山坡坡度在15°~45°之间。区内沟谷较发育,沿南北两侧自西向东延伸,谷底宽3~45 m,沿沟谷为冲、洪积物,地表多出露第四系残坡积物,最低侵蚀基准面位于矿区东部鸭子塘河河谷,标高1 865 m。

(4) 构造:评估区地层为一单斜构造,地层产状20°∠60°。受外围断裂构造的影响,矿区节理裂隙中等发育,且发育不均匀,据地表节理裂隙统计,区内节理裂隙主要发育有两组,产状分别为j1:30°∠45°、j2:200°∠33°;这些节理裂隙均具有发育密度大、出现频率高、裂面平直光滑、开启性和延伸性一般,裂面半充填的特点。

3 矿山地质环境影响评估

矿山地质环境影响评估工作主要是通过对矿山地质环境现状进行调查,确定评估的范围,分析并预测区内地质灾害及不良工程地质现象、采矿活动对含水层的影响或破坏情况及采矿活动对地形地貌景观、土地资源的影响和破坏程度。

3.1 评估范围确定

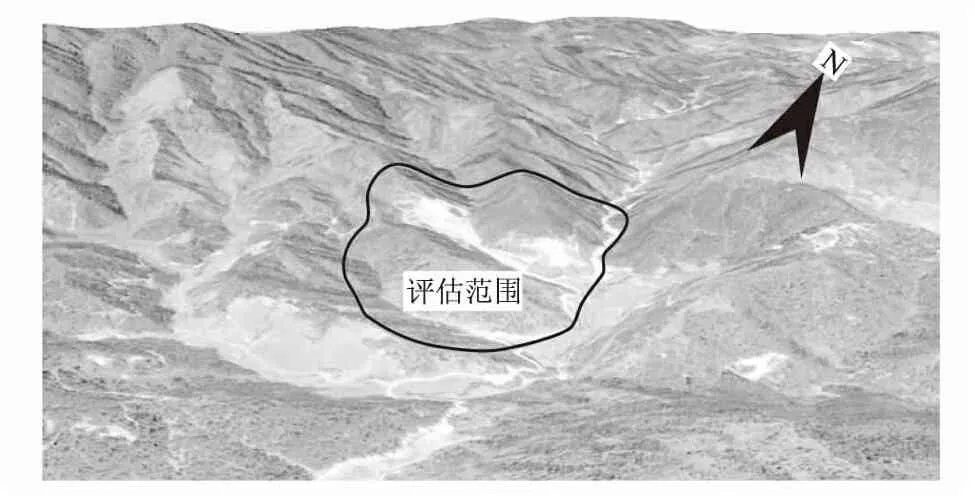

根据矿山矿权范围,并考虑矿山开采可能带来的环境影响,通过现场调查和探访,结合卫星影像(图2),划定评估范围为:东经99°57′29.8″~99°58′35.2″;北纬 23°51′57.6″~23°52′39.8″,评估区面积为1.76 km2。评估区西部人类工程活动稀少,对矿山的影响仅限于汇水后流入矿区,对矿山开采影响极小,故只划至次级分水岭及矿界外海拔相对较高且影响不大的50~100 m处;矿山采坑朝向北东,对地质环境影响最大的区域为采坑、工程设施分布区,因而评估范围往北、往南扩50~100 m,往东尽量包络矿界及矿山公路和下部鸭子塘河。

图2 评估范围示意图

3.2 矿山地质环境现状评估

3.2.1 地质灾害现状评估

矿山开采至今已有5 a,现处于开采状态,目前已建设场地包括矿山公路、办公生活区及排土场等,因前期剥土探矿及开采,现形成一个剥离面及两个采坑,现状地质灾害主要为滑坡H1及不稳定边坡BW1。

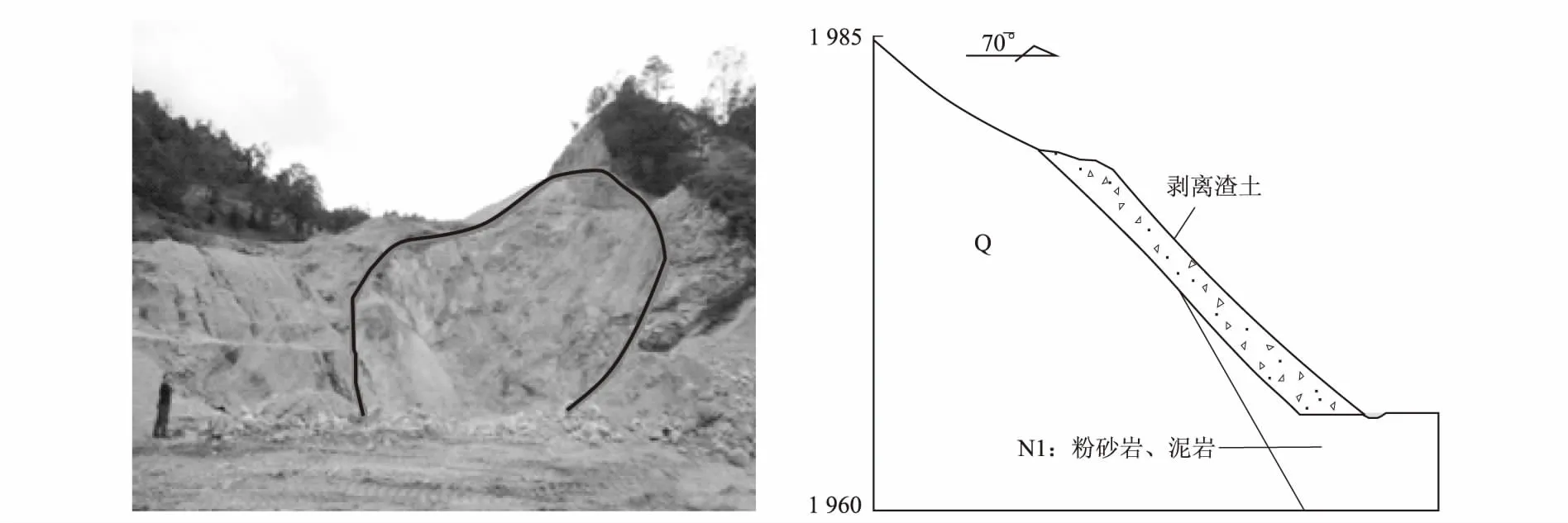

(1) 滑坡H1:位于矿区出口乡村公路交接点南侧,紧临乡村公路,圈椅状,属表层土体滑坡、新滑坡,滑动面宽约50 m,滑坡高约40 m,滑塌物为泥砂夹碎石。滑坡脚建有浆砌石挡墙(约50 m长,1.5 m高),并开挖有40 cm×40 cm排水沟,滑坡体上植被覆盖率约10%。目前该滑坡基本稳定,偶有松散砂土滑移至路面,对矿区生产生活影响较严重。

图3 滑坡1照片(左)、剖面示意图(右)

(2) 不稳定边坡BW1:位于矿山剥采区2(图1、3),坡向70°,坡度约40°,坡高15 m,宽约20 m,坡脚因剥土开挖形成采坑,采坑内有少量积水,坡面上堆覆剥离松散砂石,堆积厚度0.3~1.5 m。因坡角大,上覆松散砂土易下滑,对下部矿山公路及过往人员、机械危害较大(图1、4)。

图4 不稳定边坡1照片(左)、剖面示意图(右)

3.2.2 含水层现状评估

矿山开采标高2 250~1 850 mm,相对高差400 m,目前实际开采最低标高1 940 m,开采区南北高中部低,沿中部沟渠自西向东高程递减,最东部侵蚀基准面1 865 m,实际开采标高基本高于原始地表径流面且位于最低侵蚀基准面以上。目前,未造成含水层疏干或倒灌,剥采矿石渗滤液无毒害,对地下水水质影响较轻,现状采矿活动对含水层的影响和破坏较小,不影响临近区生产生活供水。评估区内无泉点分布,临近矿体有季节性沟渠流水,受此沟渠水影响,在现有采坑下部有少量汇水,汇水面积约12 m2,深0.1~0.4 m,对矿山开采影响小。

3.2.3 地形地貌景观现状评估

评估范围内无自然村落、水利水电设施分布,无国家级、省级、县级自然保护区,不属于地质遗迹、风景名胜古迹,现采坑处剥采深0~8 m,挖损面积1.04 hm2,采坑处为原始坡面削坡,现状采矿活动对原生地形地貌景观破坏和影响较严重。

3.2.4 土地资源压占与破坏现状评估

矿山现为在采矿山,矿山已建工程及设施共占用与破坏土地资源3.31 hm2。其中,排土场占用破坏其它草地0.80 hm2;露天采场及剥土区占用破坏有林地0.28 hm2;矿山道路占用破坏有林地及其它草地共2.19 hm2;办公生活区占用破坏有林地0.04 hm2;矿山现状土地资源破坏较严重。

3.3 矿山地质环境预测评估

3.3.1 地质灾害预测评估

位于矿区出口乡村公路交接点南侧的滑坡H1,滑塌物为泥砂夹碎石,在矿山建设和营运过程中,如大量降水渗入,在自重压力下土体可能失稳而滑动,其结果将造成公路堵塞,影响车辆通行,滑坡可能性中等,危险性中等。位于山间沟谷处的不稳定边坡BW1坡角遭受沟水冲蚀,顶部承受机械运作负压,可能造成边坡失稳,从而发生崩塌、滑坡等地质灾害,对下方施工机械及人员再次危害,其发生可能性大,危害程度及危险性大。

矿山开采设计了南北两个采场,采场开口北东向,在开采过程中,由于边坡总体较高,边坡地层工程力学性质差,节理裂隙发育,总体稳定性偏差,尤其在雨水季节,局部发生滑塌、崩塌可能性大,危害程度及危险性大,灾害发生直接危及下方工作人员及设备安全。排土场设置在南北两个采场之间的低洼处,原始地形坡度20°~35°,紧临排土场修建有194 m排水沟,实际上受地形限制,沟渠水并不能绕过堆置弃土排出去,且排土场堆土后废弃土石易滑落沟中造成堵塞,废弃土石遭受沟渠水冲蚀,并兼有物源、地形坡度、水动力三个方面的泥石流形成条件,其诱发滑坡、泥石流的可能性大,危害程度及危险性大。

3.3.2 含水层影响与破坏的预测评估

矿山开采层位为新近系中新统泥岩、黏土岩及粉砂岩,开采对第四系地层亦有破坏,由于采场处于斜坡之上,形成采坑较深,临近区地下水往采坑渗漏,地下水原始径流路径有一定变化,临近地下水水位微有下降,而附近无重要取水水源、居民点、种植区等,地下水水位的变化造成的影响不大。矿山废水主要来源于采场淋滤水、矿山生产和生活用水;淋滤水不含有害物质,对地表水及地下水环境产生污染影响的可能性小。矿山生产用水量不大,主要用于矿山道路的洒水、机械散热等,大部分不外排,故矿山废水对水资源环境的影响较轻。总体上,矿业活动对含水层的水位、水质以及补、径、排等影响较轻。

3.3.3 地形地貌景观预测评估

评估区非自然保护区、风景旅游区,矿山开采修建道路繁多,开采后露天采坑总面积17.15 hm2,采坑深10~167 m,预测矿业活动对原地形地貌景观破坏严重。

3.3.4 土地资源压占与破坏预测评估

矿山开采结束后,占用与破坏土地资源24.28 hm2。其中,露天采场占用与破坏土地资源最为严重,露天采场占用破坏有林地及其它草地17.15 hm2;排土场占用破坏其它草地0.80 hm2;矿山道路占用破坏有林地及其它草地共6.29 hm2;办公生活区占用破坏有林地0.04 hm2。矿山土地资源的占用与破坏程度分级为严重。

4 矿山地质环境防治措施

根据评估区的地质环境条件,并结合矿山地质环境影响评估结果,按照“区内相似,区际相异”、“就大不就小,整体不分割”的原则及现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则,采用定量、半定量分析法对矿山地质环境保护与恢复治理进行分区[3]。将露天采场、工业场地、排土场及办公生活区等矿山辅助设施划定为矿山地质环境重点防治区,将开采外围的用地范围及影响区域划定为矿山地质环境一般防治区。

4.1 地质灾害治理

位于矿区出口乡村公路交接点南侧的滑坡H1,现已有治理措施(下部建有浆砌石挡墙),但鉴于滑坡体积较大,土质松软,宜采用削坡技术进行治理;排土场上游排水沟实际不能将沟水有效排出,因此针对排土场可能诱发和遭受地质灾害的评估,建议在排土场上游增设一条排水沟,沟长638 m,将排土场上游水流改道直接引入鸭子塘河,从而减轻冲沟水对排土场的危害;地表水淋滤对边坡稳定的不良影响较大,每个台阶边坡脚应开挖一个简易的土质排水沟。

4.2 含水层破坏防治

采矿活动无有毒有害物质渗滤,不影响临近地区地下水水质,对含水层影响主要表现在地下水的补、径、排方面且影响较轻,故不设计具体的地下水治理措施,地下水含水层破坏和防治方面,建议矿山做好地面垃圾处理及机械用油等的防倒泼渗漏。

4.3 地形地貌景观恢复

矿山剥离废弃土石体积巨大,采坑深,边坡陡,采矿剥离的废弃土石应堆放在排土场,矿山开采结束后,可将排土场中的废弃土石回运至采场进行植被恢复。其中采坑地形相对平坦,坑内松软土层较厚,四周边坡有一定汇水作用,故采坑可作为旱地复垦;开采台阶斜坡上覆土困难,斜坡出露基岩为泥岩、粉砂岩,节理裂隙发育,抗风化能力弱,基岩风化后对植被生长有利,在台阶斜坡脚的安全平台上覆土0.6 m,采用灌、草混种可恢复为林地;排土场内堆积渣土松软,采矿结束后,场地经平整后可恢复为旱地;办公生活区地形平坦,在矿山开采过程中及开采结束后,原地表土未有迁移,适当松土后即可恢复为旱地。

4.4 矿山地质环境监测

根据矿山现状地质灾害发育情况和预测危险性评估确定本矿山监测重点为露天采场边坡、排土场及植被恢复。其中露天采场边坡监测内容为边坡地面开裂、滑坡、崩塌及其它地质灾害,监测方法主要采用实地调查法,监测频率雨季每两周一次,旱季每月度一次;对排土场的监测主要是周期性地面调查、巡视及对渣体稳定性、拦挡措施安全性、排水措施完整性和通畅性进行定期巡查,监测频率雨季每两周一次,旱季每月度一次;对植被恢复的监测主要监测植被的成活率、保存率,监测频率雨季每月一次,旱季每两月一次。

5 结语

本文以露天开采石英岩矿为例,说明矿山开采引发边坡崩塌地质灾害的可能性,分析并预测了含水层、地形地貌景观和土地资源遭受破坏等主要地质环境问题;结合矿山地质环境影响评估结果,将矿山地质环境恢复治理分为矿山地质环境重点防治区及矿山地质环境一般防治区,并提出了具有针对性的地质灾害治理、含水层破坏防治、地形地貌景观恢复及矿山地质环境监测措施。

[1] 丁汉锋.矿区地质环境评价与治理恢复[D].河南大学,2012.

[2] 刘超良,孙涛,魏增超,等.露天矿山地质环境保护与恢复治理[J].地质灾害与环境保护,2013,24(02):34-36.

[3] 田正伟,燕永锋,陈正学.尖锋山石灰岩矿山地质环境保护与恢复治理[J].地质灾害与环境保护,2016,27(02):100-104.