全球航空网络体系中的穗深港中心性比较

◎ 梁雯敏 赵渺希

一、研究背景

城市在航空网络中的中心性已经成为全球枢纽性城市的重要指针。国家“十三五”规划纲要提出“打造国际枢纽机场,建设珠三角世界级机场群”的重点工程;“一带一路”倡议提出“加强上海、广州、深圳等沿海城市港口建设,强化国际枢纽机场功能”的要求。在地方层面,广东省积极落实“十三五”规划纲要要求,推进珠三角世界级机场群建设,提出“强化广州白云机场国际航空枢纽功能,加快建设深圳国际航空枢纽,完善立足珠三角、联系香港、面向全球的枢纽服务能力”的目标。由于航空港是城市对外联系的空中门户,因而国际航空枢纽的建设俨然已成为城市跻身全球价值链上游的一道门槛,其促进城市间资源流动的重要作用也越来越受到重视。

图1 中国(含港澳地区)航空客运量及年均增速变化情况(1990—2015年)

截至2018年5月,全球共有231个国家实现通航,共建有3423个机场,包括81009条直飞航线和12530条非直飞航线,由多达698家航空公司组织运营。国内航空运输发展也相当可观,1990—2015年,中国(含港澳地区)的民用航空客运总量持续增长,前期年均增速波动较大,后期增速放缓,在10%~15%的区间浮动,逐渐趋于稳定。

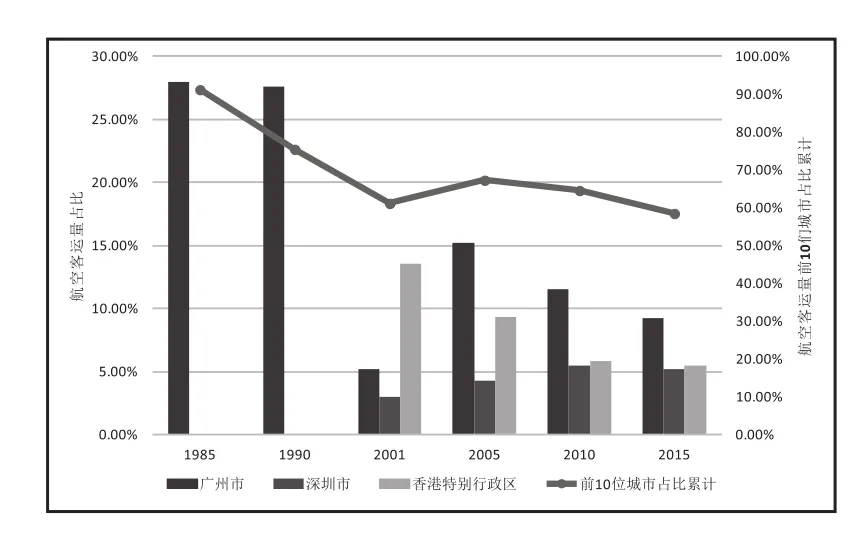

在这个过程中,全国航空客运量前10位城市的累计比重从1985年的高达91.19%发展到2015年的58.45%,表明国内航空港布局从过去的局域集中走向广域扩展,越来越多的城市介入到全国乃至全球航空网络中,在全球化浪潮中分一杯羹。

另一方面,粤港澳大湾区建设的社会热点持续不断,习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话中强调,要以新的更大作为开创广东工作新局面,粤港澳大湾区建设翻开了新一轮的发展篇章。众多学者纷纷就粤港澳大湾区的发展展开研究,主要集中于产业经济形态(向晓梅,2018[1];林昌华,2018[2])、空间结构特征(陈世栋,2018[3];彭芳梅,2017[4];林先扬,2017[5])、规划发展战略(李猛,2018[6];许勤,2015[7];路旭,2011[8])等方面,既有研究多基于定性梳理或属性数据,少数运用到关系型数据的分析但又多受限于珠三角或广东省层面,鲜有在全球城市网络视角下进行深入探讨。作为大湾区的三大核心机场,香港赤鱲角机场、广州白云机场和深圳宝安机场,在航站楼建设、航空港增容、产业链集聚等基础设施投入方面已形成战略布局,一场资源抢夺战在各方造势渲染下悄然明晰。由此,在全球航空网络体系中考察穗深港的地位和角色,在粤港澳大湾区新局面的背景下探寻穗深港的竞合之路,是本研究的出发点及落脚点。

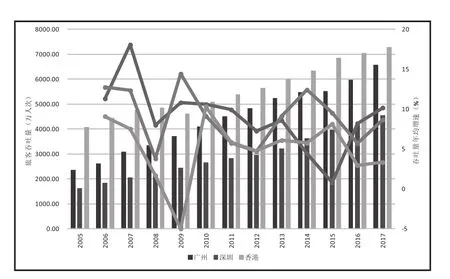

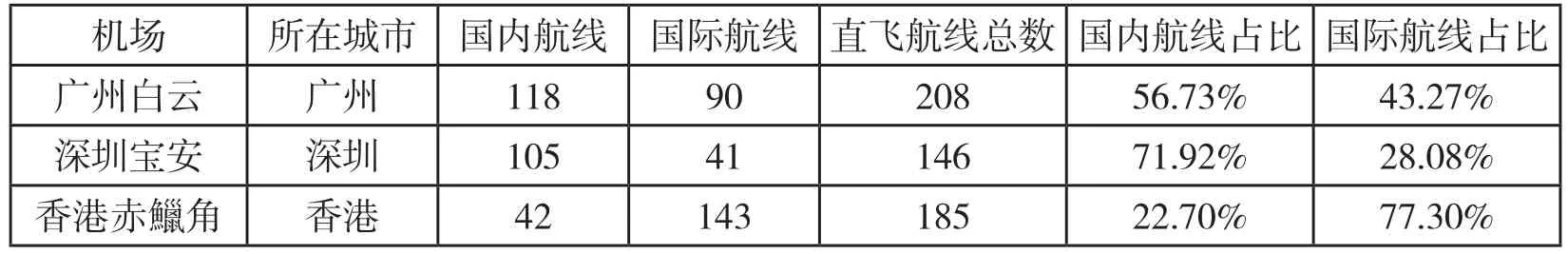

就航空客运量和旅客吞吐量而言,穗深港在两者上的相对位序有所差异,在时间序列上,广州的航空客运量占比始终在港深之上(图2),而吞吐总量则以香港为最多,广州次之,深圳为末。结合各城市的航线布局(表1),香港的国际航线远多于广州和深圳,表明香港的中转优势显著,其国际航线的供给充分保证了旅客的中转需求。

另一方面,虽然广州的航空客运量占比与旅客吞吐量始终在深圳之上,直飞航班总数同样位居首位,但客运占比逐年跌落的态势较为明显,市场占有率从1985年的27.94%下降到2015年的9.26%,整体吞吐量年均增速趋于下降(图3),其航空主导地位相对削弱,这也跟国内更多航空港的兴起密不可分;深圳自1991年通航以来,以20.49%的年均增速快速发展,发展势头良好,但直飞航线总数偏少,无法满足其快速增长的需求量,致使其客运量占比相对停滞,虽逐渐逼近香港,但也仅在5%上下浮动,现有航线的供给缺位难免成为深圳进一步拓展航空网络的掣肘。

图2 穗深港航空客运量占比情况(1985—2017年)

图3 穗深港旅客吞吐量及年均增速变化情况(2005—2017年)

表1 穗深港直飞航线对比(数据截至2018年5月)

在航线布局方面,穗深港形成了一个看似均衡的布局格局:广州同时在国内与国际航线上发力,深圳与香港则互补发展,前者以布局国内航线为主,后者则主攻国际航线。在粤港澳大湾区一体化建设持续推进的今天,这样的格局是否符合城市自身发展的定位与期盼?三者的有效竞合实际上也是进一步为大湾区在国际价值链分工中赢得更多资源配置话事权的关键。

城市间的航空联系实际上代表着一种与较高经济发展水平相关的高层次的空间联系,基于航空联系的航空网络近年来也被学术界广为关注(Smith、Timberlake,2001[9];周一星,2002[10];王成金,2005[11];Derudder,2007[12];王姣娥,2015[13])。

Keeling(1995)[14]认为航空联系之所以能成为衡量世界城市间的关系指标,主要有以下五点原因:第一,全球航空流是鲜有的能衡量跨国城市之间连通性的指标;第二,航空网络及其结构具备很好的可视化程度,能最好地表征世界城市之间的关联;第三,在信息革命的背景下,人与人之间面对面的交流仍然是必须的,航空运输作为国际人员流动的最主要载体具有很重要的意义;第四,航空运输承担高端跨国的资本、人员、技术和高附加值货物的运输职能,是经济全球化进程的重要载体;第五,城市对外航空联系是反映其在世界城市网络中地位的重要指标。

基于此,本文试图从航空联系的视角建构起世界城市网络的分析框架。在方法论层面沿用Freeman(1978)[15]对中心性的系统总结,以三类中心性作为度量网络中各元素(节点或边)相互作用能力的指标,即度中心性(Degree Centrality)、邻近中心性(Closeness Centrality)和介中心性(Betweenness Centrality),国内学者莫辉辉(2010)[16]进一步将网络中心性进行了中国实证。具体的,本文以Castells(1996)[17]的流动空间理论作为理论根源,借鉴Taylor(2004)[18]关于“城市对”的研究思想,以通航城市为研究单元,以城市间航空联系表征城市间关系,通过节点间“航空流”的流量和流向,对城市间的空间网络特征进行测度,考察穗深港在全球航空网络中的中心性能级,以及由航空联系构建的全球城市体系空间结构特征,并为穗深港在粤港澳湾区内部的竞合关系进行了相应思考。

二、全球航空网络体系中的穗深港中心性比较

(一)数据来源

数据源自携程网航班时刻表(http://www.ctrip.com/),数据采集时间为2017年7月,数据类型采用每周的航班次数,以此来衡量城市间的关系强度。样本城市为50个世界城市,其选择参考了GaWC小组对世界城市的最新排名The world according to GaWC 2016[19],选取其中最高级Alpha级的49个世界城市和深圳(位于Beta级)共50个样本,基本囊括了全球化水平最高的城市,它们之间的航空联系占据了世界跨国航空联系最主要的一部分,较能全面地反映全球城市体系空间结构特征。最终采集到50个世界城市共142691次航班。对于拥有多个机场的城市,则将多个机场的数据合并至所在城市。

(二)研究方法

1. 节点规模

节点i到节点j的航空联系存在有向性特征,用sij表示,节点i与网络中其他城市的航空联系为:

网络中全部的航空联系则为 ,城市间的加权联系系数为:

2. 度中心性

度(Degree)定义为与给定节点i直接相连节点的数量(或边数)。度中心性可用度的大小进行衡量, 可以表示为CD (i)=ki,反映了节点i与网络中其他节点发生直接联系的大小。考虑网络规模,进行标准化后的度中心度为:

考虑以节点间的总航空班次Si对节点间联系进行加权,那么加权度中心性为:

度中心性体现的是一个城市在网络中联系的广度,而加权度中心性体现的是一个城市在网络中联系的强度(深度)。度中心值越大,该城市在网络中的主导能力也就越强。

3. 邻近中心性

邻近中心性用给定节点i到除自身外的所有节点的最短距离和的大小来衡量,表示为,反映了节点i在网络中的相对可达性大小,考虑网络规模后得到的标准化邻近中心度为:

值域范围为该值越大,城市i的邻近中心性越强,该城市在网络中的资源共享速度也就越快。

4. 介中心性

介中心性用所有节点之间的最短路径经过给定节点i的次数来衡量,表示为,其中,表示点i处于j和k之间最短路径上的实际值与最大可能值的比例,反映了节点i在网络中的中转和衔接功能。Freeman(1978)证明了节点的最大介数为(n-1)(n-2)/2,因而考虑网络规模后得到的标准化介中心度为:

值域范围为 ,该值越大,城市i的介中心性越强,该城市在网络中的中转枢纽能力也就越强。

(三)全球航空网络体系空间特征

1. 节点规模

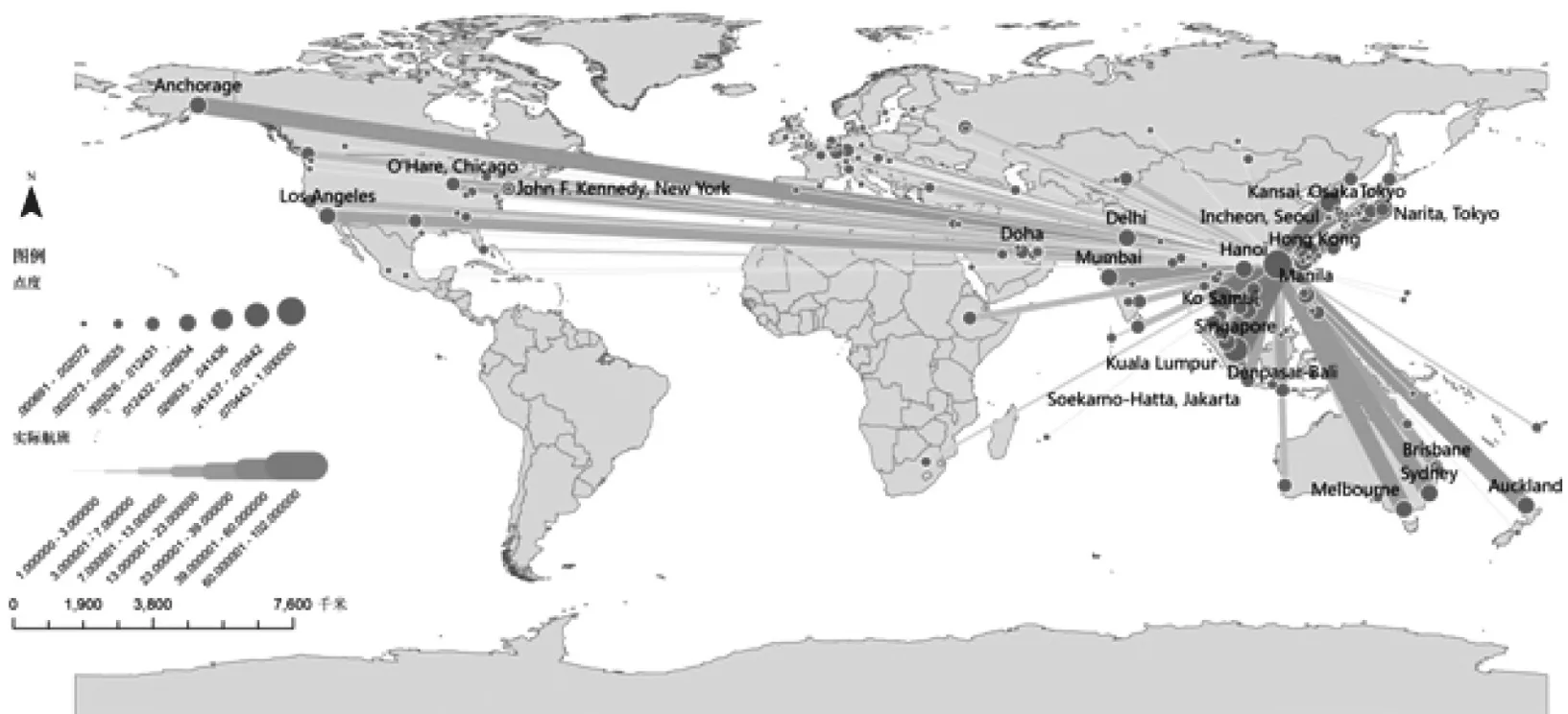

对50个世界城市的节点规模和联系强度进行可视化处理,并用自然间断法将其分成三个层级,如图4所示。

节点规模的第一层级包括新加坡、伦敦、上海、纽约、洛杉矶、香港、法兰克福、阿姆斯特丹、悉尼、东京、曼谷、旧金山和巴黎共13座城市,这些城市占据了全部航空联系量的50%,拥有着高强度的航空联系,充分体现了这些城市在全球航空网络中的客运优势。广州位于第二层级,深圳位于第三层级。

第一层级节点之间存在着大量的横向联系,第一层级与第二层级之间同样保持着紧密的垂直联系。位于第一层级的城市包括墨尔本-悉尼、吉隆坡-新加坡、旧金山-洛杉矶、孟买-新德里、上海-香港、广州-上海、纽约-洛杉矶,均为区域内或区域间的短距离联系,带有明显的地理邻近性特征。南亚-南澳、北美-东欧之间的洲际联系,亚洲、大洋洲、北美洲、欧洲的内部联系多为第二层级联系。由此,东西半球内部各自形成了相对独立的组团,而跨越东西半球的联系强度则相对较弱。

图4 50个世界城市的节点规模和联系强度图

图5 世界50个城市度中心性规模-位序图

图6 世界50个城市加权度中心性规模-位序图

2. 度中心性

度中心值最大为伦敦,达0.980,最小为深圳、圣地亚哥和卢森堡,均为0.286,极值间差距约3倍,其位序-规模体系大致沿一条向下倾斜的直线分布,说明世界城市间的航空联系网络化程度较高。若考虑城市间不同联系强度,得到的加权度中心性能更好地反映城市在网络中的实际能级。加权度中心值最高的同样为伦敦,达0.966,而最小的为沙特阿拉伯的利雅得,只有0.021,二者差距达46倍,表明在全球航空联系中各城市的联系强度差距较为悬殊。

考察穗深港三城的度中心性和加权度中心性的层级差异。香港的度中心性(0.694)和加权度中心性(0.593)均为三者之首,加权度中心性位序较前且大大高于广州(0.228)和深圳(0.065),说明香港与世界城市之间不仅拥有广泛的航空联系,而且联系更为紧密,频次更高,整体上香港的主导性枢纽功能更强;广州的度中心性(0.551)和加权度中心性的位序(27)居中,但加权度中心性(0.228)较低,表明其联系强度在全球航空网络中处于较边缘的位置,掌握一定的网络影响力,但联系的深度不够,即中心性特征表现不突出;深圳始终位于穗港之后,表明其在全球航空网络中的覆盖面偏低,但其加权度中心性的位序(43)要比度中心性的位序(50)靠前,表明其与部分世界城市之间保持着较强的纵向联系。

实际上,深圳仅与14个Alpha级世界城市建立了航空联系,分别为上海、北京、新加坡、曼谷、台北、首尔、东京、吉隆坡、洛杉矶、雅加达、迪拜、法兰克福、墨尔本、悉尼,其中深圳-北京、深圳-上海的联系就占据了81.51%,所以深圳与境外世界城市的联系是既稀少又单薄的。广州也存在着这样的通病,广州-上海、广州-北京的联系量就占据了近50%,在全球航空网络中持有的市场主导份额偏低。

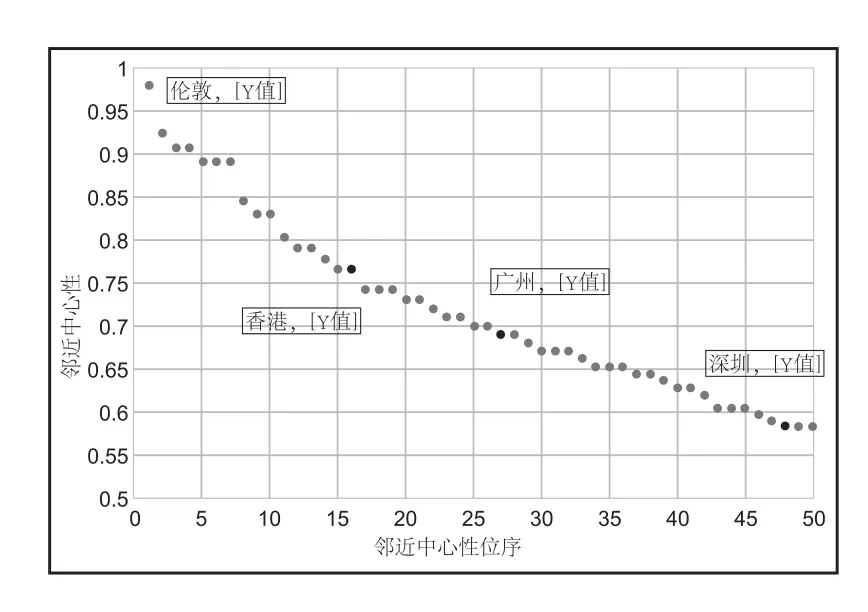

3. 邻近中心性

邻近中心值最大的为伦敦(0.980),最小的为深圳、圣地亚哥和卢森堡(0.583),绝对差距较小,说明全球航空网络结构的发展整体上较为成熟。其中,港穗深的位序依次排列,香港的可达性枢纽功能最强,与其他世界城市的资源共享速度更便捷;深圳的邻近中心性最低,在全球航空网络中的可达性最弱,很大程度也是由其在航线供给上的相对不足造成的。

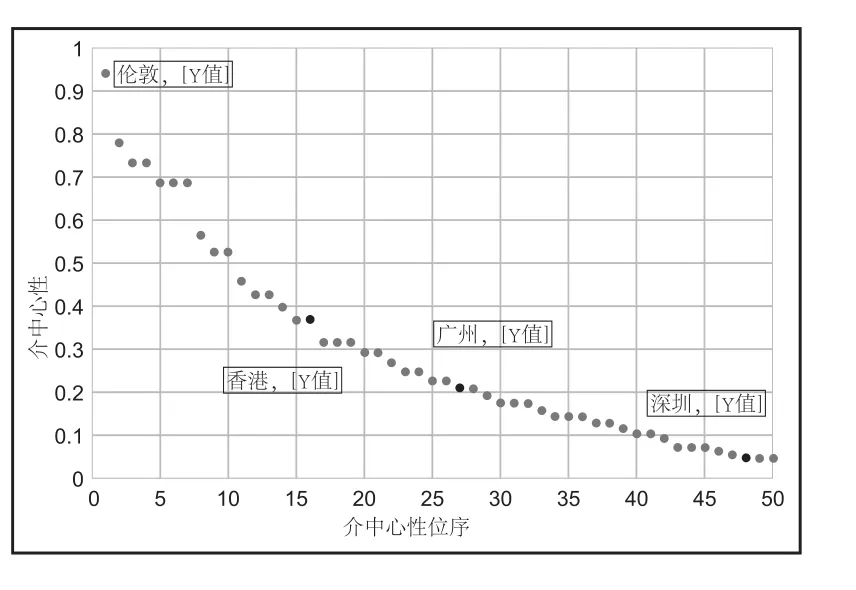

4. 介中心性

介中心值最大的为伦敦(0.940),最小的为深圳、圣地亚哥和卢森堡(0.048),极值间相差20倍,表明各世界城市在全球航空网络中的衔接和中转能力差距较大。其中,香港的介中心性(0.369)是广州(0.210)的1.76倍,是深圳(0.048)的7.69倍,从航空网络的角度进一步验证了香港在粤港澳湾区中突出的中转型枢纽能力;广州和深圳的介中心性在全球航空网络中处于较为边缘的状态,深圳与穗港的差距更为明显,中转能力弱。

图7 世界50个城市邻近中心性规模-位序图

图8 世界50个城市介中心性规模-位序图

(四)城市对外航空网络空间特征

1. 国际航线

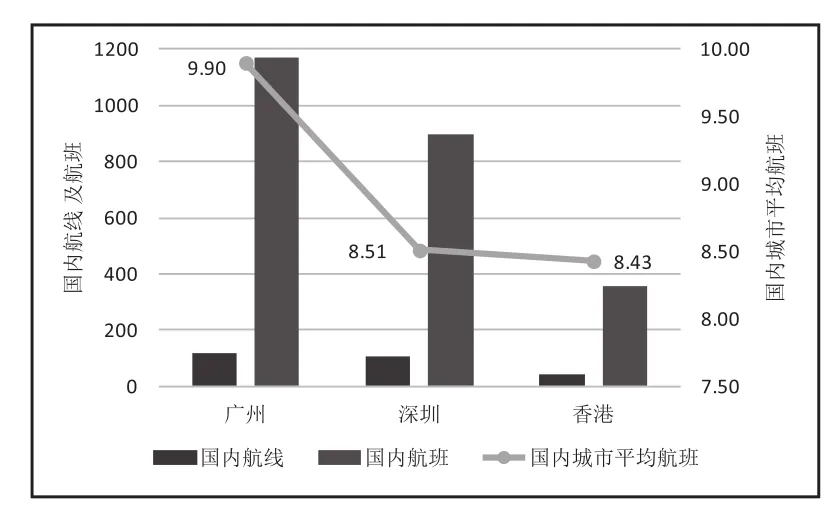

广州的航线主要覆盖在东亚、南亚、澳洲、欧洲和北美等地区周边;深圳的航线覆盖率较低,整体呈现较为稀疏的布局,以东亚和南亚周边为主;香港的对外航空网络覆盖范围跟广州的稍有重合,但国际航线、航班及平均航班数均远超广州与深圳(图12),全球航空可达范围广阔,不仅拥有广泛的对外航空联系,同时注重城市间的纵向发展,跟上述中心性结果相吻合,有效促进城市间密切而频繁的交流,实现资源共享。

相比之下,广州向西延伸开来的全球航空网络所形成的城市带与“一带一路”倡议沿线国家或地区更为贴近,在“一带一路”倡议层面具备不可或缺的重要枢纽功能。主要体现在,广州航线所覆盖的“一带一路”沿线国家或地区是最多的(图13),达50多个;同时广州与众多海上丝绸之路沿线国家或地区之间保持着较高的航空联系强度,其与越南、埃塞俄比亚、菲律宾、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、泰国、缅甸、尼泊尔等国家或地区的联系强度均为穗深港中最强,包括广州-胡志明市、广州-河内、广州-亚的斯亚贝巴、广州-马尼拉、广州-金边、广州-暹粒、广州-仰光等。值得注意的是,深圳拥有与沿线国家或地区最高的平均航班,但其基数小问题势必导致城市间航空往来所产生的附带价值十分有限。

2. 国内航线

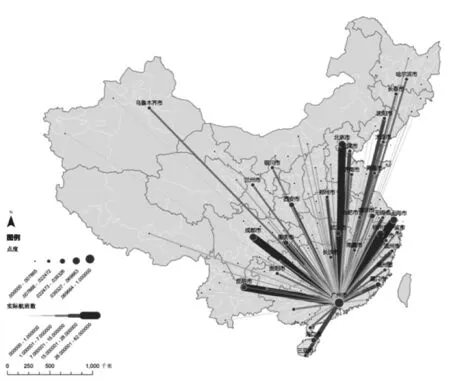

图9 广州全球航空联系图(点度>0.01的城市附有城市名称标注)

图10 深圳全球航空联系图(点度>0.01的城市附有城市名称标注)

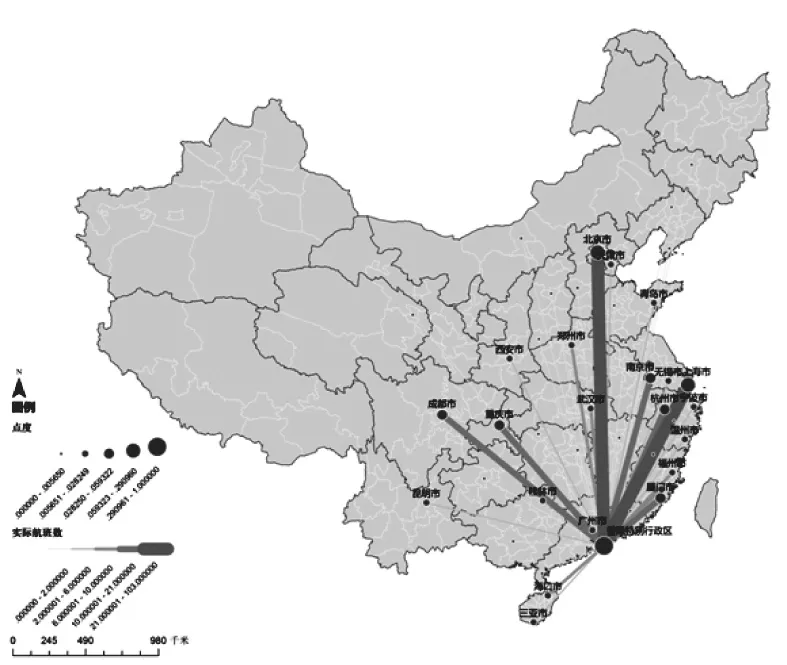

图11 香港全球航空联系图(点度>0.01的城市附有城市名称标注)

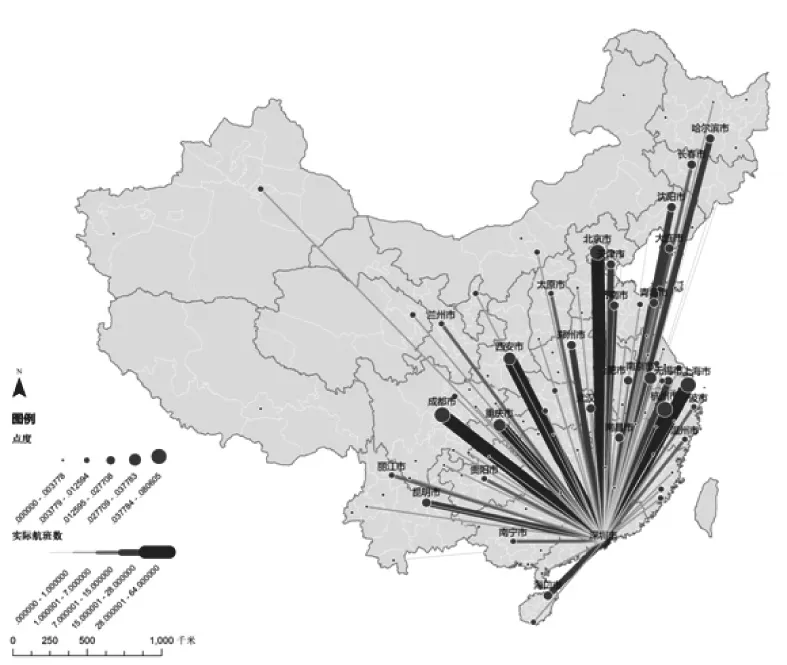

广州和深圳的国内航线覆盖范围重合度较高,存在一定的相互制衡作用。二者的航空腹地范围主要集中在中部和东部,对西部和北部的航空可达性偏弱,属于区域性的航空枢纽;联系强度较高的城市则主要呈组团分布,包括东部京津冀城市群和长江三角洲、中部成渝城市群以及北部辽南城市群。相比之下,广州拥有更高的平均航班数,即与国内城市的联系强度更高。香港的对外航空联系主要集中在京津冀城市群、长江三角洲和成渝城市群的重点城市,航空联系城市数量少但强度不低,属于精准航线布局策略。

图12 穗深港国际航线及航班对比情况

图13 穗深港与“一带一路”沿线国家或地区航空联系情况

图14 广州全国航空联系图(点度>0.01的城市附有城市名称标注)

图15 深圳全国航空联系图(点度>0.01的城市附有城市名称标注)

三、小结与讨论

集装箱运输和互联网为代表的运输/通讯方式的革命使运输成本极大地下降,使产品的全部或部分生产分布于世界不同地点的可能性得以实现,这种可能性并不受制于技术、组织和成本因子的影响,从而产生了新的国际劳动分工(宁越敏,1991[20])。另一方面,即便是信息革命时代,人与人之间面对面的交流在经济活动中仍十分重要(Hall&Pain,2006[21])。由此,航空运输在网络中的意义就在于促进人流、物流、信息流向地方集聚,以流入、流出效应催化全球生产,进而驱动地方发展。

图16 香港全国航空联系图(点度>0.01的城市附有城市名称标注)

图17 穗深港国内航线及航班对比情况

在全球航空网络体系中,香港拥有更强的主导性、可达性、中转性枢纽功能。不仅中转优势显著,其介入全球航空网络中的深度与广度也更强,与其他城市的资源共享速度也更便捷。由此看来,香港对于粤港澳大湾区甚至中国融入全球经济体系的作用巨大,在粤港澳大湾区一体化背景下,香港也应该是珠三角建立世界级城市群应依托的重要资源,是粤港澳大湾区建立国际航空门户的首选城市。

对于广州而言,其客运量居高不下,随着近期白云机场T2航站楼的开通运行,位于佛山高明区的珠三角新干线机场也将于2022年建成投产,届时将对广州白云机场的客源进行一定分流,广州吸引全球客源的潜力将被大大激发,在全球城市体系中的中心度也有望提升。与此同时,广州将强化在“一带一路”中的桥头堡作用,这也是广州作为中国南部沿海省会城市应有的担当。广州与“一带一路”特别是海上丝绸之路沿线国家或地区建立了良好的联系基础,为广州在区域城市网络影响力和提升区域战略地位方面创造了难得的机遇,同时因借其现有强大的东南亚航空网络优势及相对便捷的网络可达性(邻近中心性),未来发展可考虑将广州建设成为“一带一路”的航空母港(黄益斌,2015[22]),进一步拓展东南亚、泛太平洋地区航空市场,提升深度联系。值得注意的是,远距离对外联系仍是广州参与全球网络体系的短板,未来航线布局应对此进行强化,由此促成的发展也不仅仅是航线或航班设置的增加,更重要的是加快市场的拓展,如利用传统商贸优势加强国际贸易合作、引进面向全球的会议会展、发展国际旅游合作等,真正发挥广州作为中国对外联系南大门的角色与功能。

深圳地处穗港之间,在夹缝中生存的现存窘况看似是地理区位带来的负面影响,具体表现在深圳参与全球生产体系的中心性程度偏弱,全国航空客运持有率相对迟滞,但这并非深圳主观能动的结果。《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》对深圳宝安机场的规划预判为到“2020年,机场旅客吞吐能力达4500万人次/年”,实际上深圳宝安机场在2017年已超额完成该目标,同时近年来吞吐量增速提升也已是客观事实,所以深圳的尴尬处境归根结底是规划滞后、航线供给不足造成的。在粤港澳大湾区背景下,深圳所处的区位实际上为其迎来了难得的发展机遇,位于湾区中部的地理位置作为大湾区的资源汇合点,通过建立健全大湾区内部高效的交通网络,一方面,有效促进穗深港联系及合作,特别是在虹吸香港的中转客流上可大有作为;另一方面,通过借鉴香港的精准航线布局策略,积极拓展强化与高等级世界城市的航空联系,为扩容至95平方公里的深圳大空港地区寻求用武之地,进一步辐射粤港澳大湾区。

整体而言,大湾区的航空港布局生态应保持动态平衡,无须在发展了数十年的基础上大动干戈。广州继续发展国内国际航线,深圳与香港互补发展,通过针对性的局部调整,保证穗深港与国内城市及高等级世界城市间的互通互联,同时各有侧重地增加对外直达航班,完善中转服务流程,充分发挥竞合优势,从而有效提升在全球生产体系中资源配置的主导权,进一步增强粤港澳大湾区对全球资本的汇聚及控制能力。

参考文献:

[1]向晓梅.粤港澳大湾区产业协同发展的机制和模式[J].华南师范大学学报(社会科学版).2018,02,17-20.

[2]林昌华. “大湾区”战略背景下港澳协同发展水平评价及对策启示[J].亚太经济, 2018,02,143-148.

[3]陈世栋.粤港澳大湾区要素流动空间特征及国际对接路径研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018,02,27-32.

[4]彭芳梅.粤港澳大湾区及周边城市经济空间联系与空间结构——基于改进引力模型与社会网络分析的实证分析[J].经济地理,2017(12):57-64.

[5]林先扬. 粤港澳大湾区城市群经济外向拓展及其空间支持系统构建[J]. 岭南学刊. 2017(04).

[6]李猛.“一带一路”背景下制定高标准粤港澳大湾区自由经贸协定研究[J].亚太经济, 2018,02,135-142.

[7]许勤. 加快发展湾区经济服务“一带一路”战略[J].人民论坛,2015 (6) :11-13.

[8]路旭,李贵才.珠江口湾区的内涵与规划思路探讨[J].城市发展研究,2011,1:019.

[9]Smith D A, Timberlake M F. World city networks and hierarchies,1977-1997: an empirical analysis of global air travel links[J]. American Behavioral Scientist, 2001, 44(10): 1656-1678.

[10]周一星, 胡智勇. 从航空运输看中国城市体系的空间网络结构[J]. 地理研究, 2002, 21(3): 276-286.

[11]王成金, 金凤君. 从航空国际网络看我国对外联系的空间演变[J]. 经济地理, 2005, 25(5): 667-672.

[12]Derudder B, Devriendt L, Witlox F. Flying where you don’t want to go: An empirical analysis of hubs in the global airline network[J]. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2007, 98(3): 307-324.

[13]王姣娥,王涵,焦敬娟.“一带一路”与中国对外航空运输联系[J].地理科学进展,2015,34(5):554-562.

[14]Keeling D J. Transport and the world city paradigm[J]. World cities in a world-system, 1995: 115-131.

[15]Freeman L C. Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social networks, 1978, 1(3):215-239.

[16]莫辉辉,金凤君,刘毅,等.机场体系中心性的网络分析方法与实证[J].地理科学,2010,30(2):204-212.

[17]Castells M. Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture[M].Blackwell Publishers, Inc. 1996.

[18]Taylor P J. World city network: a global urban analysis[M]. Psychology Press, 2004.

[19]Globalization and World Cities Research Group. The World According to GaWC 2016[J]. 2017.

[20]宁越敏. 新的国际劳动分工世界城市和我国中心城市的发展[J]. 城市问题, 1991(3):4-9.

[21]Hall P, Pain K. The polycentric metropolis[M]. London: Routledge, 2006.

[22]黄益斌.“一带一路”战略中的民航业发展机遇[J].空运商务,2015(3):13-15.