城市人文主义视域下的澳门历史城区公共空间改造策略

叶安琪

(湖南大学 建筑学院,湖南 长沙 410082)

人是城市的主体,城市由人们汇聚而形成。西方近现代城市研究及规划大师埃比尼泽·霍华德、格迪斯·帕特里克和刘易斯·芒福德将城市建设和社会改革相联系,把关注人、培养人、陶冶人的人本主义思想作为城市规划的核心思想。我国亦有学者提出“城市即人民”的观点, 并且认为这一观点应当渗入城市,从而使得城市人文主义得到合理的振兴和升华[1]。自2014年国务院在《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中明确提出有关人文城市建设的倡导以来,以人为本的可持续发展理念逐步深入人心[2]。如今,城市建设的核心目标不再只是发展经济,而对包括物质环境、人文精神、传统延续等方面在内的一系列要素提起关注。常住居民和特有文化是城市最显著的两大特征,在城市的历史街区中这两点尤为突出。作为城市文脉的核心所在,在城市人文主义视野下的历史街区改造在城市建设中有着举足轻重的地位。

本文的研究基地澳门,因独特的中葡风情而闻名遐迩。近年来,随着澳门的发展,如居住密度激增、公共空间逼仄缺失、地域特色不明等等城市空间问题如雨后春笋般涌现于澳门历史城区。就此,本文基于城市人文主义视野试图展开对澳门历史城区公共空间改造的探索,以改善城区环境、保持生态平衡、凸显人文精神,并期待为历史城区的公共空间建设抛砖引玉。

一、解读城市人文主义

1.城市人文主义理论内涵

古希腊智者学派将人视为万物的尺度;著名思想家、哲学家苏格拉底认为宇宙的中心是人。文艺复兴运动发起了对神的权威的挑战,主张以人为本;启蒙运动则颠覆了历来人神完全对立的局面,充实了人文主义的内涵[3]19。从古希腊哲学家柏拉图的《理想国》到英格兰政治家托马斯·莫尔的《乌托邦》,从霍华德《明日的田园城市》中提到的田园城市理念到如今的低碳节能可持续思想,城市人文主义由兴起逐步发展成熟。

相关研究在国内亦广受关注。著名地理学家段义孚认为城市人文主义的内涵应从人对自然的感知力着手,依据地方感、道德感和文化与想象力几个维度进行探讨[4]。学者高钰雯等人对比了韩国仁川、中国北京和英国伯明翰的城市更新案例,从而提出人文主义城市改造更新的战略目标更偏向宏观,对文化氛围、生活方式和城市精神的复兴特别关注;并且认为人文主义城市的改造更新应以文化为导向,着力于营造城市文化氛围[5]。

以人为本是城市人文主义理论的关键与核心所在,但纵观国内外研究历程可知,城市人文主义并非仅关注于人,该理论的广义范畴应包括注重人的生活环境的改善、注重人的精神空间的营造、注重地方记忆和传统文脉以及注重就业和城市的可持续发展四个方面的内容。

2.城市人文主义视域下历史的重要作用

(1)改善人居环境。人居环境指的是以人为核心、人与自然相联系的场所[6]451。历史城区中的公共空间往往由传统建造方式和自然景观格局相协调而创造,是其人居环境的中心地带,也是反映城市人居环境的主要区域。因此,公共空间的改善对城市人居环境优化、社会需求满足、公众评价提升意义重大。

(2)展示城市文化。历史城区作为城市变迁和文化演替的见证,保存着城市发展中产生的传统空间形态等物质文明与特色文化图腾等精神文明的精华,也肩负着追溯城市历史、展示城市气韵、延续城市文化的重任。这些文化要素则主要需要在公共空间中去探寻挖掘,并依托公共空间加以保护和展现。

(3)调节生态平衡。历史城区的公共空间因包含了该区域内大部分的水体、山体、绿地等自然环境要素,其生态系统成为了高度人工化的城市生态系统之中最富有生命力的组成部分。历史城区公共空间的生态功能为整个城市生态系统达到平衡提供有力保障,对实现历史城区的可持续发展举足轻重。

(4)提高空间利用率。在历史城区中,因为土地资源的再开发受限和人口密度的提高,其公共空间的功能不断重叠和渗透,呈现出多重复合化的趋势,以满足不同社会群体日益缤纷的活动需求。对历史城区公共空间的功能性改造,可充分挖掘该处的土地资源价值,以节约集约土地,为历史城区的发展带来缓冲和弹性。

二、城市人文主义视域下的澳门历史城区公共空间改造实践

1.澳门历史城区基本情况

澳门历史城区位于澳门半岛内港的中心腹地,是一片保存着400余年中葡文化交流见证的老城区。2015年,澳门历史城区因其保存完好、特色鲜明的22 座历史建筑和相邻的8块前地而成功申遗,经联合国教科文组织审核订定,正式列为世界文化遗产[7]。

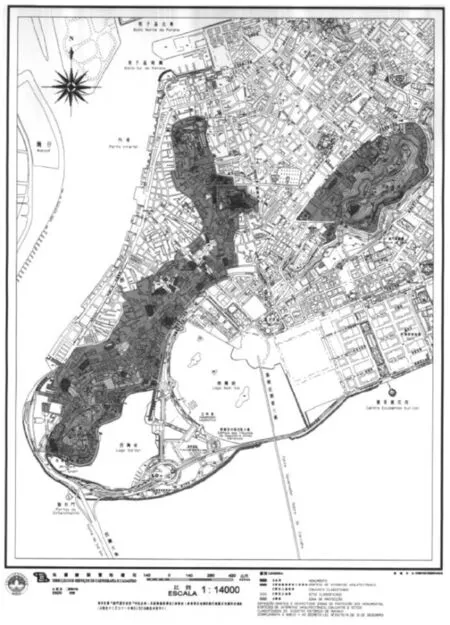

2014年澳门《城市规划法》《土地法》及《文化遗产保护法》三部法令同步实施,填补了400余年其城市建设相关规范的空缺。此后,当地公共部门联合开展工作,对该城区自然资源的管理与不动产类文化遗产进行了广泛全面的普查,并且建立了以城市规划委员会为首的公众征询平台[8]。法令明文、机关协作、公众参与,如此三方合力的管理机制为澳门历史城区的建设发展奠定了良好的基础,同时也加速了现存问题的曝光,成为推动澳门历史城区公共空间改造的强大力量(图1)。

图1 澳门历史城区地图

2.澳门历史城区公共空间现状分析

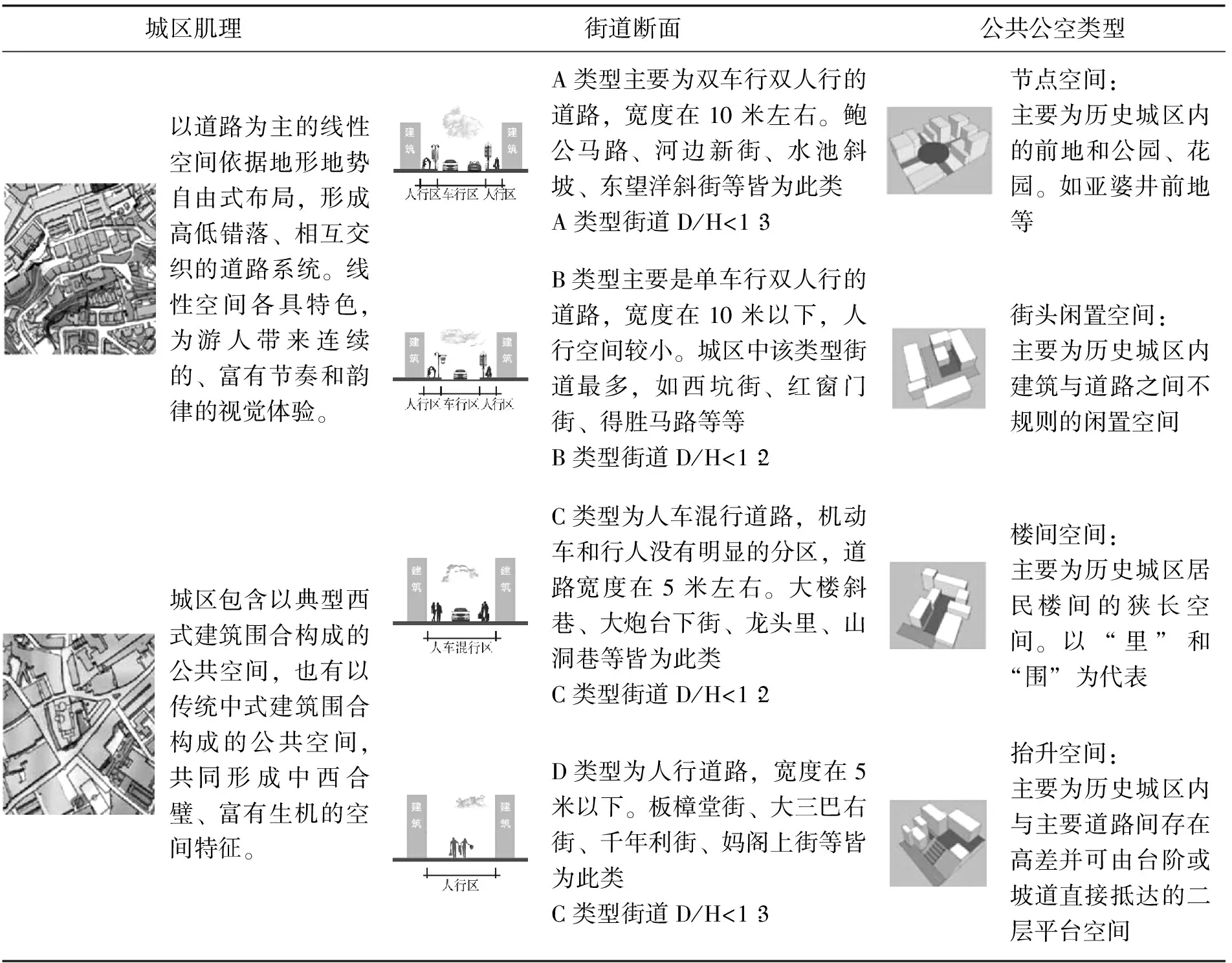

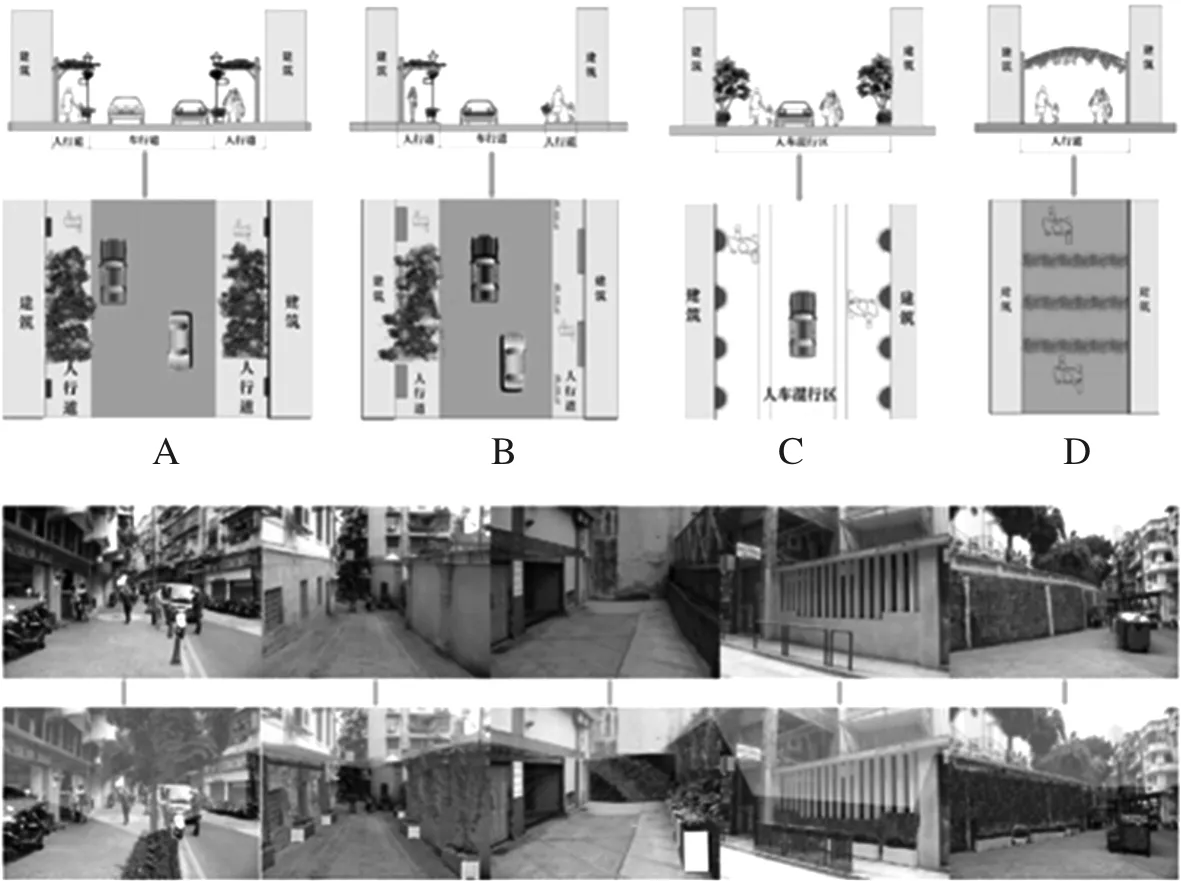

(1)营造特色。通过对澳门历史城区公共空间的调研不难发现,其有三大显著的营造特色:一是城区街道自然蜿蜒,顺应地形地势。如乘山就水的民国大马路、周边西式建筑林立的荷兰园大马路以及置身于中式建筑之中的福隆新街等等,共同交织出高低错落的城市肌理,使人行走其间趣味非常[9]。二是城区前地、花园等节点独具特色,有别于他。前地如市政厅前地、岗顶前地等是澳门特有的公共空间类型,与广场类似而尺度稍小[10]。花园则大多是免费开放的小公园,以西望洋花园等欧式花园为典型代表。二者作为地域特色的展示窗口而闻名遐迩;三是城区空间尺度宜人步行,细碎的公共空间高宽比大都在1∶4,见缝插针般生长于建筑与街道编织的海洋之中,带来温馨的空间感受和步行可达的空间体验(图3)。

表1 公共空间营造特色分析

(2)存在问题。由于澳门历史城区历经多年变迁,其公共空间目前亦存在诸多问题,经归纳分类主要有三种:第一,城区绿地资源稀缺。据澳门统计局2011年公布的数据来看,澳门半岛绿化面积不足全澳门的20%,而位于半岛核心部位的澳门历史城区人均绿化面积更是低于2平方米,可谓是整个半岛的绿化盲区。原本就人多地少、资源稀缺的澳门历史城区,只见旧屋舍、难寻新绿意,绿地在林立的楼房之间,仅仅是公共空间中的小小点缀;部分不可多得的街边绿地还由于管理不当,而难以凸显植被美意。城区生态环境整体情况一般,人多绿少、亟待提质[11]。第二,公共空间碎片化严重。作为摘得全球国家及地区人口密度排行榜首位桂冠的区域,澳门半岛的人口密度高达5.10万人/平方公里[12]。坐落于澳门半岛腹地的历史城区更是在高密度的人口压力之下,而鲜见得集中且面积稍大的活动空间。除了几个历史悠久、闻名遐迩的前地和公园,其公共空间大多被“里”、“弄”、“围”等精密的街道结构分割成散点状的星星地块,狭小杂乱,相互之间联系甚微。与商业相邻的街道亦频频遭到占用,对公共空间的梳理和组织成为当前公共空间优化的一大难题。第三,公共空间配套设施不足、部分场所同质化现象严重[13]。旅游业可谓澳门的经济支柱,但是配套设施的稀缺大大限制了澳门历史城区的发展。景区中游人在公建上憩坐、人车争路等乱象时有发生,给游人体验感以及市容市貌带来了不良影响。与此同时,不少公共空间缺乏有文化品位的场所精神,既难以体现出地域文化,又无法呼应各自的历史背景,形式单一、特色不明,尚待改善(图2)。

图2 公共空间现状照片

3.澳门历史城区公共空间改造策略

(1)环境提升。考虑到保持空间格局与肌理形态完整性的需要[14],集中的常见的绿色基础设施及绿地规划方法难以满足澳门历史城区公共空间环境提升的需求,而应该立足于其窄长型的地块形状特点,采用分散式、流线型的绿化方式加以取代,从而设计建设出多层次、可连通的生态绿点,汇点成线,连线为网,实现生态绿地雨水收集等多种功能[15]。

考虑到澳门历史城区公共空间面积不大、形态各异的现实基础,建议使用“点—线—面”多层植绿的绿化方式。其中,“点”层面专指对不规则的点状空间的改造,从小处做起,包括停车位拐角、点状种植池以及道路交叉口边缘等处,充分将被忽视的边角空间转化为景观绿地;“线”层面指的是将线性空间打造为可连通的绿带,如建筑墙基散水及墙角处等,这些区域因宽度过窄而利用率极低,不妨就此加以利用;“面”层面则致力于对屋顶平面、建筑外墙以及公共设施外表面等单一平面的绿化提升。垂直绿化、花盆花箱的摆放等能为公共空间绿量的提升做出贡献。综上,从澳门历史城区空间的密集性出发,制定灵活多样的景观环境提升策略,既能从质从量上改善公共空间的绿化情况,又能促进街旁绿地的利用率,以优化人的体验(图3)。

图3 公共空间局部绿化改造示意图

(2)零碎空间重建。目前,澳门历史城区中不乏碎片化的公共空间,对它们进行整合梳理是城区公共空间改造的一大重点,也是拓宽人的活动范围的有效方式。考虑到其复杂的空间背景,建议低干预地对其中混杂陈旧的建筑组团进行重组,打造若干个小型的点状活动空间,可弥补集中的大型空间稀缺这一弊病[16]。

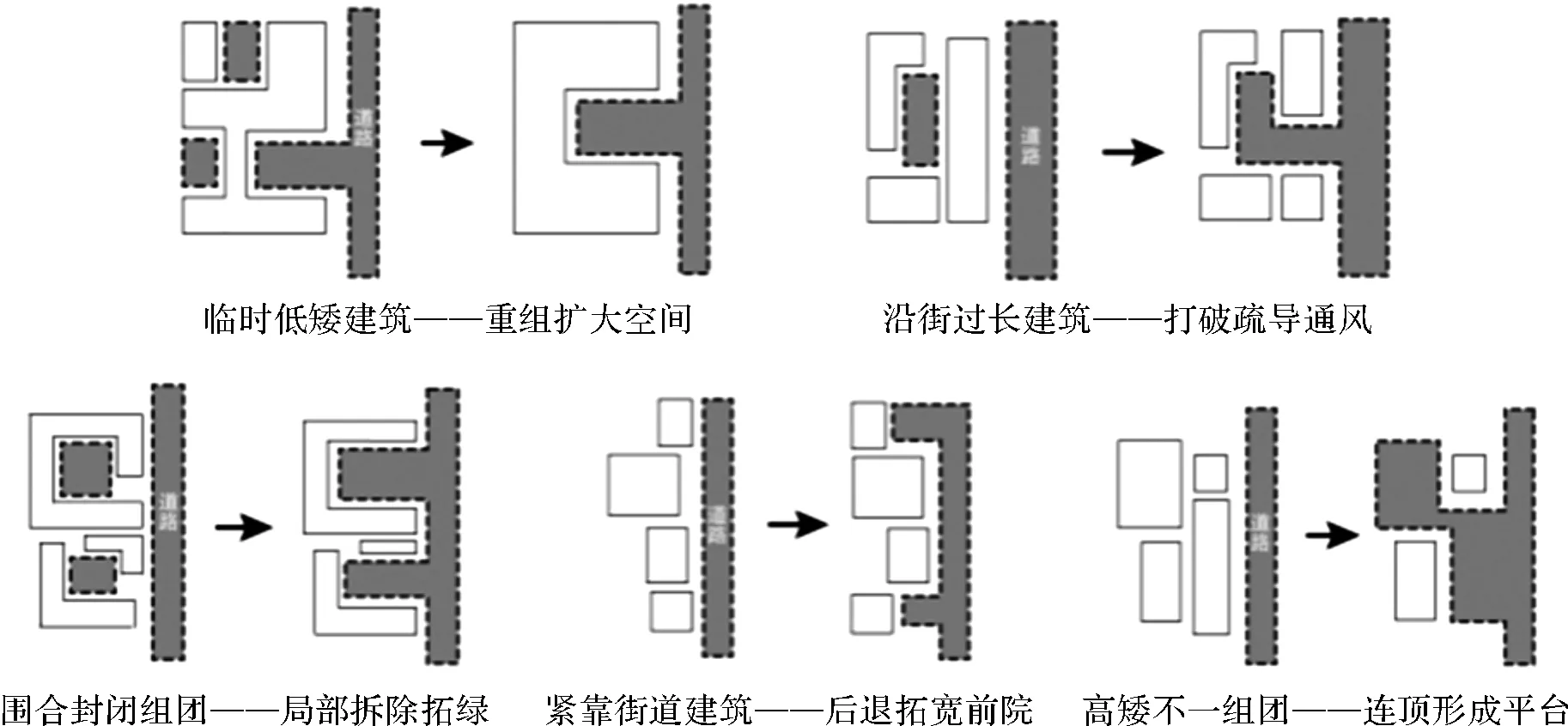

调研发现,澳门历史城区中沿街的非文物建筑所构成的建筑组团可通过五种方式进行更新改造:第一,针对私人搭建的违规建筑,应拆除重组,以优化街景、集中绿地;第二,对于临街一面过长的建筑,不妨适当从中打破,改善建筑的通风采光;第三,就封闭式组团而言,可以通过局部拆除的方式将外部道路和内部庭院连通,规整化公共绿地;第四,面对极其狭窄的街道,应当考虑沿街一列建筑的局部后退,以拓宽街道形成前院;第五,由于澳门历史城区地处丘陵地带,不少建筑依山就势,形成高矮不一的组团,对此可将一、二层屋顶平台相连,来扩大人在平台之上的活动范围(图4)。

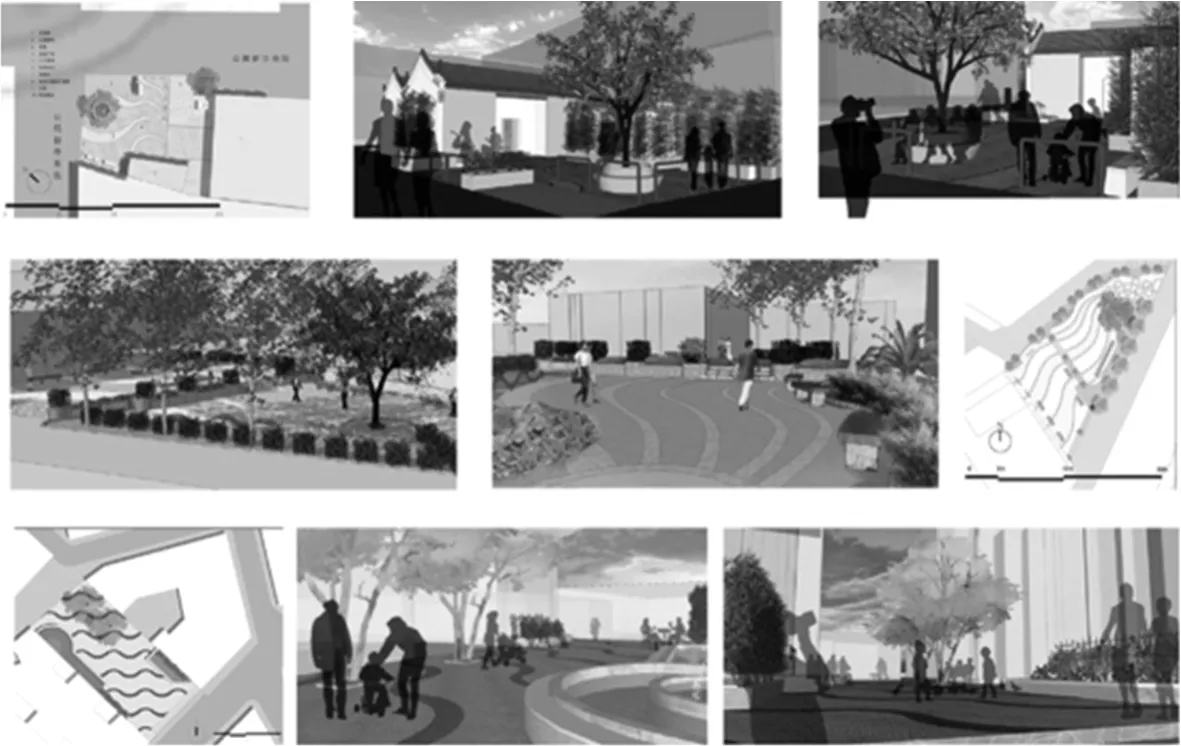

(3)文化场所营造。澳门历史城区不仅是澳门的发源地和城市发展的中心,还拥有最具澳门风情的旅游景点,在对其公共空间的改造中,特色文化场所的营造必不可少。作为澳门特有的文化资源,历史城区中22座历史建筑及其相邻的8个前地具有极佳的展示价值。不妨学习日本、荷兰等国经验,充分利用建筑群的群体效应,将历史建筑打造为博物馆群实现建筑群的群体效应[17]。如对妈阁庙等景点周边环境进行传统特色挖掘;将以岗顶前地为例的空间节点作为澳门醉龙节、侨博会等文化活动的场地;亦或是为龙嵩正街等历史老街街道端口设置游憩设施,充分整合现有的曲艺、民俗、民间工艺和饮食等文化资源,营造浓厚的文化氛围(图5)。

图4 零碎空间组团更新示意图

图5 妈阁庙、岗顶前地、龙嵩正街北端附近文化场所营造示意图

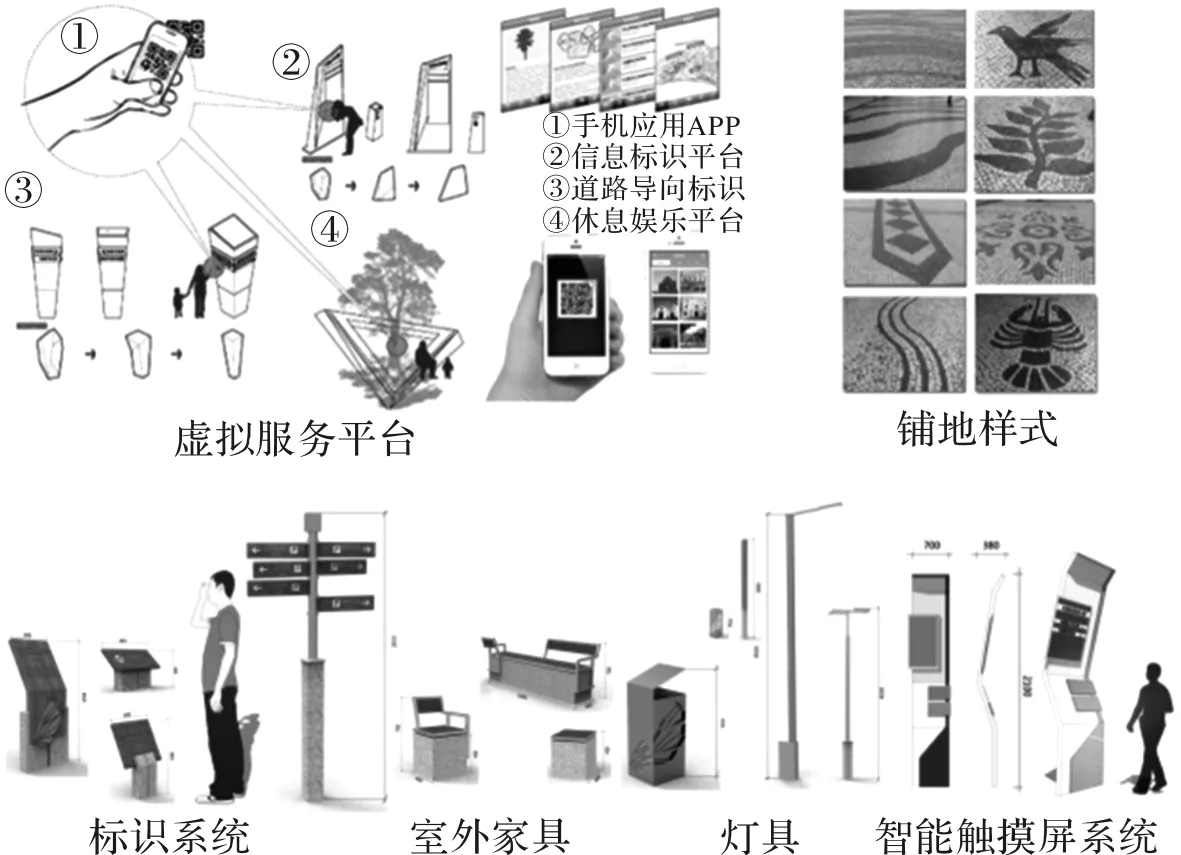

对于场所的配套设施完善,建议从物质实体和虚拟平台两项入手。在物质实体方面,可增设具有中葡风情的构筑小品、休闲娱乐设施以及标识系统等,并且依据人的行为特征合理摆放,以回应社会公众的使用需求;在虚拟信息方面,设计智能手机软件,同时搭建微信公众平台,以通过扫一扫二维码获得诸如景点图文、导航服务和语音解说等信息,与此同时还为居民提供市政信息咨询等服务,让虚拟平台承担起文化传播和便利民众的效用。实虚结合的优化方式,一来有利于澳门历史城区特色鲜明的空间氛围的形成,二来能够以此活化经济带动文化消费(图6)。

图6 配套服务设施示意图

三、小 结

对历史街区公共空间的改造不应只停留在物质设施改造的层面,这是短暂且非人性化的,如此单薄的改造会促成昙花一现的繁华,而繁华过后的萧条会加剧造成城市经济与文化的失落[18]。因此,对澳门历史城区公共空间的改造应该从城市人文主义出发,通过人性化的设计手段来重塑人们生活的空间,从而再现片区的繁荣与活力。由于历史城区公共空间的改造是一项综合性课题,因此本文仅就优化景观环境的具体手段进行探讨,而对公共空间的总体规划等内容未作阐述。期望本文能提请关注,促进更多人对该主题的探索。

参 考 文 献

[1]曲凌雁.城市人文主义的兴起、发展、衰落和复兴[J].城市问题,2002(4):6-8.

[2]中共中央国务院.国家新型城镇化规划(2014—2020 年)[Z].2014.

[3]阿伦·布洛克.西方人文主义传统[M].董乐山,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[4]段义孚.人文主义地理学之我见[J].地理科学进展,2006(2):1-7.

[5]高钰雯,朱翔,朱政.基于案例分析的人文主义城市复兴特征研究[J].中外建筑,2010(9):76-78.

[6]潘宜,陈佳骆.小城镇规划编制的理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[7]刘鹏飞.澳门历史街区屋顶触媒[D].北京:清华大学建筑系,2009.

[8]郭旃.和世界遗产相关联的澳门城市规划[J].城市规划,2014(S1):86-90.

[9]童乔慧.澳门传统街道空间特色[J].华中建筑,2005(7):103-106.

[10]高伟,程琢.澳门前地空间特征分析[J].中国园林,2015(6):57-62.

[11]澳门特别行政区政府统计暨人口普查局.统计年鉴2011[R].澳门:澳门印务局,2011.

[12]澳门特别行政区政府统计暨人口普查局.统计年鉴2015[R].澳门:澳门印务局,2015.

[13]卢可茵.澳门世界遗产的点、线、面结合——把“澳门历史城区”打造成露天博物馆的构想[D].长春:吉林大学,2011.

[14]陈可石,周菁,姜文锦.从四川汶川水磨镇重建实践中解读城市设计[J].建筑学报,2011(4):11-15.

[15]王晶,曾坚,苏毅.可持续性“纤维”绿廊在紧凑城区规划中的应用——以大野秀敏2050年东京概念规划方案为例[J].城市规划学刊,2009(4):72-77.

[16]武昕,刘晶.殖民规划下的城市巷弄空间——以澳门、上海、青岛为例[J].西部人居环境学刊,2014(2):37-46.

[17]卢可茵.澳门世界遗产的点、线、面结合——把“澳门历史城区”打造成露天博物馆的构想[D].长春:吉林大学,2011.

[18]陈可石.城市设计中的文化复兴理念[J].城市建筑,2009(2):97-99.