喜多川歌麿与冷枚人物画风格比较

夏耘

内容摘要:冷枚(1670-1724)是中国清代院画家,清代院画会受到统治阶级及儒家思想的影响,仕女画整体上带有温婉秀丽之感。而喜多川歌麿(1753-1806)则活动于日本的江户时期,这一时期的画作多反映町人阶级的审美,町人阶级在经济上拥有巨大的财富,可是在社会上却被限制了,他们把金钱与财富转向娱乐区,追求快乐。这两种不同的社会背景和审美要求下,画家笔下的画作会表现出何种不同的审美观?同样都是表现人物题材,那么呈现出来的人物面貌有何差异呢?此文将比较喜多川歌麿与冷枚人物画为切入点,首先介绍冷枚与歌麿的生平事迹,其次在时代背景探讨下冷枚仕女画与歌麿美人画的风格特征,分析两位画家风格及审美产生差异的缘由,最后以两位画家相同题材的代表作为例,从表现技法和形式构成上分析其异同。

关键词:喜多川歌麿 冷枚 仕女画 美人画

一.画家生平介绍

(一)冷枚的生平与事迹

冷枚(1670-1724),胶州人,字吉臣,号金门画史,生年不明。初师同邑焦秉贞,「工丹青,妙设色,画人物尤为一时冠。」[1]冷枚擅长仕女、神佛、罗汉等人物画,从《石渠宝笈初编》著录的18件和故宫博物院现藏和15件作品大多是人物画(包括历史的和清代的)来看,可知并非妄传。[2]焦秉贞对冷枚的一生起着重要的影响,焦秉贞任职于钦天监五官正,既是冷枚的同邑胶州人,又是冷枚的尊师,「工人物,能以仇十洲笔意,参用泰西画法,流辈皆不及。」[3]焦秉贞擅长工笔人物画,既掌握了中国传统工笔画的画法,又吸收了西洋透视法等画法,形成了自己独特的风格,对冷枚的画风产生了深远的影响。

杨伯达梳理了冷枚一生在造办处的活动,通过他所作的画名、画中题跋等可以得知,冷枚进入画院从事创作的时间大约是从康熙三十五年之前至乾隆七年止。冷枚一生所作的画数量丰富,题材广泛,得到了康熙皇帝及乾隆皇帝的重视,所以清人说冷枚「以画供奉内廷最久」是有理由的。[4]

根据福开森(Ferguson, John C.)《历代著录画目》的记载,登记为冷枚笔下的画作共计25件,当中著录的人物画有15件,其中不乏仕女图。本文的第三部分将会以《连生贵子图》及《仕女图》为例,探究冷枚仕女画的风格及歌麿美人画的区别。

(二)喜多川歌麿生平与事迹

喜多川歌麿(1753-1806)基本史料,其一,见《浮世绘类考》载:「喜多川歌麿,神田弁庆桥文右卫门町,俗名勇助。名人。始入鸟山石燕门下,学狩野家之绘,后作男女风俗,寓居绘草纸屋茑屋重三郎。多作锦绘。今居弁庆桥,工千代男女风俗绘种种……」其二,见关根只诚编《名人忌、辰录》:「喜多川歌麿,紫屋。后称勇助、勇记,号燕岱斋、名信美、武州川越人。文化二年五月三日殁,岁五十三。始学狩野家之绘,后入鸟山石燕门下,自成一格。浮世绘名手。尤擅写男女时势妆,精于近代锦绘之华美。文化元年五月十六日作丰臣太阖及五妇人,并因出售锦画事,遭传讯,入牢三日手锁之罪,于七月七日释,此时居于马喰町。」[5]

对于歌麿的生卒年及原籍,高桥太华先生于明治三十五年(1904),从《墓所一览余编附续编》中发现歌麿的墓地在浅草北松山町的专光寺。根据这个曾被大正年震灾大火烧毁的专光寺记录,他本性北川,幼名市太郎,后改为勇助或勇记,名信美,没年为文化三丙寅年九月二十日。如按终年五十三岁推算,出生年则在宝历三年(1753)。这一记载,与《名人忌辰录》大致相近,但「武州川越人」一说来源不明。在对歌麿出生地的种种推算中,最有影响且有说服力的,是以专光寺新的材料为印证、见于《浮世绘类考》及《无名翁随笔》中的「江户出生说」,其余各论虽都依据某篇史料,却都无从查考。[6]根据浅野秀刚的《喜多川歌麿画坛事项概要》一文中,明确指出歌麿死于死于1806年9月20日。[7]

对歌麿一生中起着重要影响的两个人物是鸟山石燕与茑屋重三郎。歌麿在石燕的画坊里,度过了他的年轻时代。他早期仔细研究石燕狩野风格的墨致笔格、浮世绘各派的人物画、以及中国流传到日本的明清肖像画、花鸟画,为以后脱颖于浮世绘界奠定了基础。天明八年(1788),七十四岁的鸟山石燕去世,歌麿的风格开始转变,开始从学习阶段转为独立创作,他采取了一种新的表现形式和技法,把吉原青楼女华贵的时装和自己理想中的妇女容貌结合,线条流畅,设色简洁明快,塑造了江户妇女理想美的典型,当时社会把这种形象称为「歌麿美人」。茑屋重三郎是江户影响最大的第一流版商,他发现歌麿的才能,让歌麿寓寄家中潜心作画,他们由此开始了长期的创作与印刷出版的合作,歌麿许多重要的锦绘作品都是由茑屋重三郎出版印制。

二.冷枚仕女画与歌麿美人画的风格特征形成缘由

中国传统仕女画的人物形象表现的多为秀隽婉丽之美。中国古代尊崇儒家文化,很大程度上受统治阶级喜好的影响,带有封建伦理道德内容的审美标准定义着中国传统仕女画的人物形象,中国传统仕女画中的形象总体上给人一种「温婉平和」之美。从魏晋南北朝时期顾恺之的《烈女仁智图》所表现的内容就与封建伦理道德精神有关。到了唐代,画家张萱与周昉二人主要描绘宫廷妇女的形象,《捣练图》、《簪花仕女图》中可以看到宫廷女子优雅的举止与秀丽典雅的身姿。宋元时期的仕女造型已由唐代的丰腴富態变得更为接近生活中的形态,人物形象去尽豪放雄强而追求细腻微妙的趣味。到了明清,仕女画的发展日臻完善,明清的仕女画大都追求清秀娟美的审美风尚,比如明代画家唐寅《孟蜀宫妓图》、清代画家焦秉贞、冷枚笔下的仕女形象,都反映了当时社会大众喜好纤柔女性美的审美品位。

冷枚的仕女画主要承袭自焦秉贞画风,又从中突破创新。学习的部分如冷枚利用均匀流畅的线条画出仕女修长身形,再藉斜溜度极大的肩膀弧线凸显人物纤瘦揉弱的特质。并配以制式化的脸部,即高宽额头、八字眉、凤眼、樱唇和忧愁表情,此定型化面容之绘法源自其师焦秉贞。除了承袭焦氏一贯作风,冷枚更能从中革新,如仕女画人物开脸多偏向圆脸,反观焦氏则为修长开脸且下颚收尖[8]。

歌麿所处的时代为江户时代的后期,江户时期的城市里有新富的市民,大多是商人和工匠,他们被称为町人,他们利用城市和商业的戏剧性扩张,获得了经济上的优势。最终,他们发现自己陷入了一种自相矛盾的境地,那就是经济上的强大,但在社会上却被限制了。结果,他们把注意力和资产转移到娱乐区,炫富消费,追求快乐。

尽管军事阶层继续扮演着艺术赞助人的重要角色,但他们所提供的娱乐区和复杂的娱乐活动对江户时代的文化产生了巨大的影响。对这些地区的妇女、演员和游客的庆祝活动,提供了极受欢迎的草纸、绘本和木版画的主题。「浮世」最初表达了佛教对生命短暂性的看法。这种相当悲观的观念在江户时代被推翻了。「漂浮」这个词的同义词是「暂时性」的,以表达一种生活的态度。这种享乐主义文化在「浮动的世界」中美化了生活,在木版画的制作中表现的特别美好,它让任何人花少量的钱就都能看到有迷人的妓女,令人兴奋的歌舞伎演员,以及最的浪漫景象。这是第一次,艺术家们受到了公众的兴趣和偏好的启发,并做出了回应。[9]

在这样的社会环境下,歌麿所创作的浮世绘美人画与生活紧密相连,具有通俗易懂的文化特征,更加符合普通市民的审美需求。歌麿所绘的游女与我们印象中轻浮的形象有所不同,画中游女的姿态与神情流露出一种高贵的气质。歌麿极力去表现艺妓们生活、爱情的命运,展现江户艺妓美好的内心世界和健康的精神气质,以及她们的贫穷与美貌。歌麿笔下的美人与中国传統仕女画的人物形象在气质上有共通之处。

三.喜多川歌麿与冷枚的表现技法及构成形式比较

这一部分将对比两组歌麿与冷枚相同题材的画作,从图像分析的角度上比较其异同,分别从用线、设色、构图、人物形象的表现加以展开论述。

(一)歌麿《持着栗子的山姥与金太郎》与冷枚《连生贵子图》

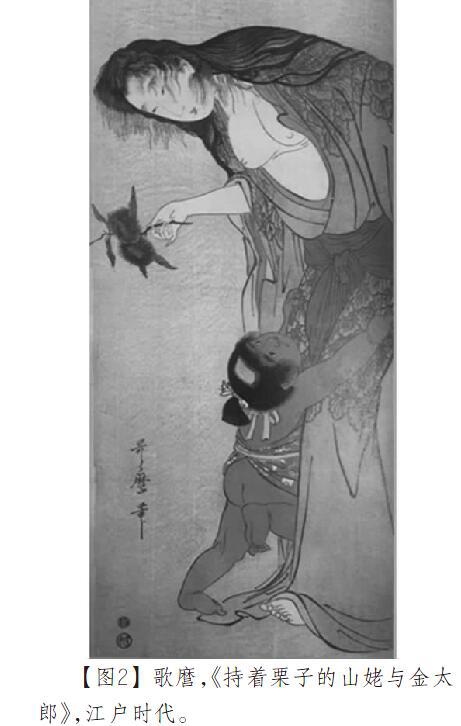

这两幅图均描绘的是母子关系的题材。冷枚《连生贵子图》,年代不详,轴,绢本设色,纵48.5×95.5公分,清华大学藏。该图中妇女手中持莲花一枝,前面的孩童伸出手想要拿到莲花,莲取其与「连」谐音,此景含有连生贵子之意,[10]是中国古代非常流行的一种题材。歌麿《持着栗子的山姥与金太郎》,文化元年(1804)-文化2年(1805)、出版:村田屋治郎兵卫,纵52.8×23.4公分,平木浮世绘美术馆藏,重要美术品,这是歌麿唯一的一副长大判锦绘。「山姥与金太郎」这一日本妇儒皆知的古典题材,在他的笔下就绘出五十件之多,大部分来自享和期、还有一小部分来自宽政期晚期和文化期早期。[11]山姥是神话中的魔鬼女,据说她住在深山里。然而,在歌麿的作品中,她总是变成了一个美丽的女人和她的儿子金太郎在足柄一起玩耍。[12]这两幅作品的题材均是从妇女与孩童的角度出发,两幅作品在立意、形象塑造和笔墨表现等方面,都别具匠心地显示出鲜明的个人魅力,下面将通过用线、设色、构图、人物形象的表现加以详细的述说。

1.用线

这两幅图的人物五官和头发均以细笔勾勒,衣服图案刻画细腻,线条略粗而有力,两者比较来看歌麿的用线更为生动,歌麿运用了多种起笔方式,藏锋露锋结合使用,衣纹线条以中锋、侧锋交替使用,具婉转流畅之势,转折处用笔刚硬,似乎是想体现山姥坚硬的人物个性。除此之外线条的疏密变化十分明显,比如山姥头部、肩部用线密,而腰部用线疏,密疏的对比形成很强的节奏感和动势。而冷枚的线条分布得平均,并且没有明显的粗细变化,反倒显示出一种静态的美感。但冷枚在线条颜色的处理上更为细腻,使用了多种颜色进行勾勒,妇女的外衫用浓墨而内衬及人物的皮肤则使用赭色,

2.设色

歌麿设色浓艳,人物的衣服及肌肤以平涂为主,增加了画面的装饰性。而冷枚的设色平涂与分染的方式相结合,画面的层次感更加丰富,人物造型显得更为立体。除此之外,冷枚在桂花的画法及坡石的点染上采用没骨设色法。

3.构图

《山姥与金太郎》的背景空无一物,让观者的视觉焦点集中在画面人物的动态组合上。山姥的人物形象采用截取式的构图,增加了观画者想象的空间。而《连生贵子图》的画面上端一枝横斜的桂花,在人物的身后用勾加点的方式带出坡石,并且配上竹质的栏杆,增加了视觉上的空间感,呈现出平和宁静的气氛。

4.人物形象的表现

这两幅图中的妇女形象有着很大的差异,首先最明显的在于她们穿衣的方式,冷枚笔下的妇女穿着整齐,头饰凤簪,左手所持莲花,人物仪态举止优雅,流露出温婉的气质。而山姥与冷枚笔下贵妇人的形象有所不同,山姥裸露着前胸,露出胳膊和半只脚,并且蓬散着头发,手中持栗子,给人一种粗野豪放之感,这种表现方式应与歌麿想表现日本女性坚忍的精神有关。

在孩童的刻画上面,歌麿表现的是一个顽皮的孩童形象,他的两只手紧紧德抓着山姥的裙子,右脚抬起,他试图想爬到山姥的身上,情态逼真,再现了母子间玩闹的场景。而冷枚笔下的童子形象则文雅许多,他右手握如意,左手抬起来试图去拿妇女手中的莲花。

在两组人物的动态组合上,图中冷枚的人物组合显现出一种静态的美,歌麿的人物组合则是一种动态的美。

(二)歌麿《青楼十二时·戌刻》与冷枚《仕女图》比较

这两幅图均表现的是女性题材。冷枚《仕女图》,年代不详,轴,绢本设色,纵46.3×90公分,藏处不详。此图描写的是二仕女手捧书卷,一女沉思,一女入神,坐在蕉阴之下,旁有桂花、佛手清供,描绘了贵族女子安逸舒适的生活。歌麿《青楼十二时·戌刻》,宽政6年(1794)顷,版元:茑屋重三郎,大判锦绘,纵36.7×25.1公分,王立美术历史博物馆藏。选自《青楼十二时》系列版画中的一幅,《青楼十二时》(共十二幅)描绘了青楼女子一天中的琐碎生活,画家以自己敏锐的观察,通过豪华的发式、艳丽的服装与茫然的心境描写,真实地再现出那种特殊社会状态下女性的生活命运。

1.用线

冷枚人物勾勒细谨,面容清雅秀逸,笔墨极为精到,衣纹用细劲而流畅,不同的部位使用不同颜色的线条,人物的五官及手部采用淡赭色,表现出肌肤的柔和感,衣纹使用浓墨勾勒,结构精准。而歌麿的线条均为同一种墨色,这种用线虽然缺乏柔美感,但体现出女性生命中的刚硬的一面。

2.设色

冷枚的设色明丽古雅,采用层层罩染与分染的方式,仕女衣服上的颜色,并不是一次性的平涂,而是经过反复的罩染,层次感更为丰富,局部略敷重彩。《仕女图》中的衣纹纹饰大多只是勾线并没上色,只是在局部的地方进行上色,显得清秀淡雅,富有韵味。而歌麿的人物多为平涂,更讲求是平面的装饰性,而且大部分服饰施以浓艳的色彩,显得绮罗绚烂,有着更为强烈的视觉效果。

3.背景处理

《仕女图》的背景斜出的芭蕉,在人物的身后配有桂花和佛手,整個画面清静古雅,展现出贵族女子富贵闲适的生活。而《青楼十二时·戌时》画面下方的地毯和墨笔,显示出这是一个室内的场景,在画面的上方画出时刻、与时刻相关的花卉图案、以及画作的名字。

4.人物形象的表现

两位画家都能表现出人物的内心世界和精神气质,冷枚笔下的仕女情态端庄而又娇媚,歌麿潜心去挖掘潜藏于女性之中美的细微变化,体味再现不同阶层女性的性格和气质,从人物的表情与行为中能感受艺妓与侍女的不同气质。但在人物表现上有着很大的差异,首先体现在人物面部上,冷枚的人物面容圆润,眼睛的刻画细致柔美,上眼睑的起笔处下笔重,收笔轻,而下眼睑使用较淡的墨线,并用淡墨分染出眼球的结构。而歌麿将人物的鼻子拉长,使脸型呈细长型,在眼睛的处理上显得单一,基本使用同一种墨线。

《仕女图》中坐在前面的女子视线望向前方,将左腿盘在台座上,后方的女子则望向书本,两只手均放在前面仕女的肩上,并且将左腿竖起,姿态随性又不失娟秀。歌麿的游女手中拿着写字的手卷,将头侧向后方,与身后的仕女耳语,后方的仕女双膝跪地,认真的聆听游女的指示,刻画的生动传神,人物之间有一个自然的动态感和交流感。

从以上论述可以发现,歌麿与冷枚所处的时代环境和生活环境的差异性,导致他们所呈现出来的画面风格有着很大的差异。歌麿浮世绘美人画受观众的偏好与喜爱的启发,图式风格迎合市民阶层的审美趣味,表现出一种世俗文化。而冷枚人物画受到儒家文化很大的影响,是在中国封建统治阶级意识的控制下不断发展的,所以在选择的题材、画面构图均呈现出高雅的艺术美感。我们现在所处的多元社会环境中,可以看到各种各样的绘画风格和表现形式,那么,如何在继承传统的基础上,进一步地发展工笔人物画,体现当代人物风貌,成为现在工笔人物画创作所面临的新的挑战和问题。

参考文献

专书

1.(清)张同声修,(清)李图等纂,《胶州志》,清道光二十五年刊本,卷三十,页120.

2.杨伯达,《清代画院》,北京:紫禁城出版社,1993.

3.Mason, Penelope E.History of Japanese art.N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005.

4.刘宗尧,《清代齐鲁画坛四大家》,山东美术出版社,2010年8月第1版.

5.浅野秀刚,《喜多川歌麿展图录》,东京:朝日新闻社,1995.

论文

1.王卫明. 《歌麿与浮世绘美人画》,《世界美术》,页10.

2.李亦梅 .《清代宫廷画家冷枚人物画研究》, 国立中央大学艺术学研究所,页55.

3.浅野秀刚 ,《A brief factual biography of Utamaro and an overview of his artistic achievements》,《喜多川歌麿展图录》(东京:朝日新闻社,1995),页67.

网页资料

1. British Museum,“Art of the Pleasure Quarters and the ukiyo-e Style” :〈http://www.britishmuseum.org/〉(2018/01/ 02查阅).

图版目录

【图1】冷枚,《连生贵子图》,清,轴,绢本设色,纵48.5×95.5公分,清华大学藏。图版出处:刘宗尧,《清代齐鲁画坛四大家》,山东美术出版社,2010年8月第1版,页181.

【图2】喜多川歌麿,《持着栗子的山姥与金太郎》,文化元年(1804)-文化2年(1805)、出版:村田屋治郎兵卫,纵52.8×23.4公分,平木浮世绘美术馆藏,重要美术品,浅野秀刚,《喜多川歌麿展图录》,日本:朝日新闻社,1995.图391.

【图3】冷枚,《仕女图》,清,轴,绢本设色,纵46.3×90公分,藏处不详。刘宗尧,《清代齐鲁画坛四大家》,山东美术出版社,2010年8月第1版,页175.

【图4】喜多川歌麿,《青楼十二时·戌刻》,宽政6年(1794)顷,版元:茑屋重三郎,大判锦绘,纵36.7×25.1公分,王立美术历史博物馆藏浅野秀刚,《喜多川歌麿展图录》,日本:朝日新闻社,1995.图160.

注 释

[1](清)张同声修,(清)李图等纂,《胶州志》,清道光二十五年刊本,卷三十,页120。收录于即墨地方特色古籍数据库。杨伯达所写的冷枚及其《避暑山庄图》一文中注1也有提及,引自杨伯达,《清代画院》,紫禁城出版社出版,1993,页110.

[2]杨伯达,《清代画院》,紫禁城出版社出版,1993,冷枚及其《避暑山庄图》一文中介绍到冷枚的生平,页109.

[3]杨伯达,《清代画院》,紫禁城出版社出版,1993,冷枚及其《避暑山庄图》一文中介绍到冷枚的生平,页110.

[4]杨伯达,《清代画院》,紫禁城出版社,1993,页114-115.

[5]王卫明,《歌麿与浮世绘美人画》,《世界美术》1984年02期,页10.

[6]王卫明,《歌麿与浮世绘美人画》,《世界美术》1984年02期,页10.

[7]浅野秀刚,〈A brief factual biography of Utamaro and an overview of his artistic achievements〉,《喜多川歌麿展图录》(东京:朝日新闻社,1995),页67.

[8]李亦梅,《清代宫廷画家冷枚人物画研究》,硕士论文,国立中央大学艺术学研究所,页55.

[9]British Museum,“Art of the Pleasure Quarters and the ukiyo-e Style” :〈http://www.britishmuseum.org/〉(2018/01/ 02查阅).

[10]刘宗尧,《清代齐鲁画坛四大家》,山东美术出版社,2010年8月第1版,页181.

[11]《喜多川歌麿展图录》,(东京:朝日新闻社,1995),《山姥与金太郎·行水》图版解说.

[12]Penelope E,Mason.History of Japanese art.N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005.p.288.

(作者单位:华中师范大学美术学院)