新闻UGC生成行为:主体重构与角色辨析*

■ 熊 茵 刘炜心

UGC,即用户生成内容,泛指以任何形式在网络上发表的由用户创作的文字、图片、音频、视频等内容,是Web2.0环境下的网络信息资源创作与组织的模式。①作为一种强调“人人参与”的互联网内容生产模式,UGC发轫于20世纪90年代的个人网站,后经历了论坛、博客、视频网站、独立SNS等形式的演进,现正朝微博、微信等移动化、大众化、融合化的新方向发展,已经成为社交网络平台最重要的信息源。②当下环境,UGC理念及其“技术丛”广泛影响社会各领域,深刻形塑了社会观念和行为。新闻领域也概莫能外,新闻内容的UGC生成行为逐渐兴起,并不断挑战传统的新闻专业生成模式(PGC)。大量普通民众、各类脱媒机构等开始介入新闻生产传播活动,新闻传播主体发生了极为纷繁复杂的身份演变和角色分化,并从根源上导致了包括新闻传播的价值理念、行为模式、竞合态势等在内的新闻传播格局变迁。要厘清UGC兴起背景下新闻传播诸多嬗变与迷思,首先要对新闻传播主体的类型及角色内涵加以辨析。本文将在梳理文献的基础上,试图建构双维度交叉的分类框架,对新背景下的新闻传播主体发起较为深入的探讨,为“后新闻业”③时代的新闻主体的理论体系略添一二思考。

一、文献回顾与综述

新闻传播主体是指生产新闻与传播新闻的主体。④它是新闻流程的发起环节,深刻影响新闻传播过程及其他要素,学界相关研究成果可谓丰硕。结合UGC兴起之时代背景,本文对相关性较强的文献进行历时地回顾和梳理,并根据研究的阶段性侧重,将之划分为以下三个阶段。

1.单一视角下的“本体”研究

随着UGC理念及“技术丛”的兴起,越来越多“个人”成为互联网的主体:他们不仅仅是消费者和用户,也是更主动的生产者、创造者和建设者。⑤“个人”成为新闻生产与传播的新生力量。新主体一出现,研究者旋即聚焦“本体”,从多维度勾勒UGC新闻传播主体的肖像轮廓,阐释其特质与内涵。此类型研究有以下角度:(1)身份研究:研究者对UGC新闻传播主体身份的描述不尽相同,如草根记者、公民记者、民间记者、个人媒体、自媒体等,但就UGC新闻主体身份达成的基本共识是:记者身份的社会泛化,即“人人都是记者”。随着研究的深入,不少学者对主体身份进行细化,例如“草根新闻”(Grassroot Journalism),原指非精英阶层的普通公众创作并传播的新闻。但后来人们发现,很多所谓的草根新闻作者其实并不是“草根”,而是专家、学者、记者等拥有较高社会地位的人。公民新闻参与的主体,既应包括过去没有话语权的普通公众,也应该包括过去有一定话语权的名人。对UGC新闻主体身份的细化研究体现其成分多样性和参差性等特点。(2)特征研究:谢因·波曼和克里斯·威理斯指出,“参与式新闻”(Participatory Journalism)的传播主体具有身份的多元化和冲击话语垄断的主动性特征,也带有个体的特色和个性。网民积极参与新闻直播,有强烈的个人化修辞特色,足以突破传统媒体的“想象共同体”的建构。(3)行为研究:有学者指出,公民在搜集、报道、分析和散布新闻和信息的过程中发挥积极作用,且逐渐从简单的从事相关信息的搜集、汇编工作转向亲赴现场通过各种现通讯设备对事件展开文字和影像报道。胡泳则对民众的新闻参与行为进行了较为全面的概括,其行为包括了新闻评论、草根报道、另类编辑及核查事实等新闻实践。从主体的行为研究可知,民众个体积极且深度介入到新闻传播各环节,有着极为丰富多彩的民众新闻实践活动。(4)失范研究:尽管不少研究者笃信“足够多的眼睛,就可以让所有问题浮现”⑥,乐见“人人都是记者”局面的形成,然而现实中UGC新闻实践一再逾矩和失范使研究者不得不驻足反思。有研究者指出,所谓的“公民记者”缺乏基本新闻学的训练和素养,他们提供的资料也因此缺乏可信性。有些过分热心的人可能还会制造麻烦。学者林靖和蔡雯也得出类似结论,即普通公民的新闻实践行为,具有临时性、随意性、情绪化等特点,是自发而非自觉进行,缺乏基本新闻素养和专业精神,并不能完全担负起职业记者进行深入调查和客观报道的全部工作,因而传播主体难以信任。

UGC初兴阶段,研究者从身份特质、实践内容、行为规范等多个角度开启对具有新兴形态特征的新闻传播主体研究,这类研究全面立体地勾勒了新兴主体的样态特征,有助于对之进行全面把握和深刻理解。

2.二元视角下的主体及关系研究

UGC理念的激励和互联网技术的推动,使以“个人”为基本单位的传播能量被激活⑦,民众成为新闻传播的活跃力量。相形之下,传统新闻机构在应对来势汹汹的挑战中颇有颓势和疲态,传统新闻传播秩序与格局发生逆转和改变。面对UGC兴起后的新形势,学界跳出“本体”研究的单一视角,对“传统—新兴”二元新闻主体及其力量消长、关系竞合等展开了颇有价值的研究。喻国明将互联网社会中的传播二元主体定义为“个人”与“机构”,指出互联网对于这个社会的最大改变,就是将社会构建的基本单位从“机构”降解到了“个人”。当“个人”成为一个权力主体和一个社会传播构造的基本单位时,它的社会应用和社会把握方式就有很大的不同。⑧克莱·舍基(Clay Shirky)在其论著《人人时代:无组织的组织力量》中提出,“大规模的业余化”(mass amateurization)趋势正在生成。有无数人在从业余的角度进攻专业人士的堡垒,从软件、音乐、电影到文学等等都是这样。以此为标准则可将新闻传播主体分为传统职业新闻传播者和新兴的业余新闻传播者两大阵营。此外,有研究者以PGC与UGC模式为分水岭,将新闻传播主体分为专业者(professionals)与非专业者(no-professionals)。

此外,研究者对UGC兴起后长期共存的二元主体间关系及关系转化进行了更具价值的研究。胡泳(2016)指出,UGC平台在与PGC(专业内容生产)博弈中逐渐与之结合,“业余的专业化”是未来互联网内容发展的新趋势,PUGC或成发展进路。UGC向PGC新闻生产方式的转向或两者融合等类似观点在丁月、苏慧莹的文章中亦有体现。

从这一阶段研究可知,UGC兴起背景下的新闻传播主体逐渐分裂为两大相对阵营,无论是“个人”传播者VS.“机构”传播者、职业传播者VS.业余传播者,还是专业人士VS.非专业人士,二元主体间存在极复杂的博弈与竞合关系及生态。“二元”视角下的对比性研究从更深层面上揭示二者新闻主体间关系及各自特点。但彼时的“二元”视角容易走入“非此即彼”的思辨困境,恐使研究者忽略二元之外其他较为隐蔽的新闻主体。

3.三元结构的主体及关系研究

二元视角下的研究不足以穷尽UGC兴起背景下极为复杂的新闻传播主体,有学者逐步触及二元之外的其他新闻主体的研究。黄志杰首提“脱媒”一说,认为“脱媒”将广泛存在于传统媒体和个人自媒体二元主体之外,并举例中纪委的APP和网站已经成为脱离传统媒体的“大媒体”。他指出,传统媒体和民众自媒体之外,具有“脱媒”特征的新闻传播主体大量存在,构成新闻传播三元主体格局态势。杨保军教授对此进行了更深入的研究,他明确提出了“脱媒主体”一说:新媒介生态环境中,“三元类型传播主体”结构已经形成。以往人们更多关注职业新闻主体与民众个体新闻活动及其关系,对“非职业新闻组织(群体)主体”——“脱媒主体”——却关注不够。但事实上,“脱媒主体”是结构新闻传播新格局的重要力量,它对公共化新闻传播主体的结构变革、职业新闻传媒的生存法则、生产方式、传播原则、功能目标、传播价值等都造成了结构性的作用和影响。而且,不同“脱媒主体”间的差异性,在新环境中的具体表现也有所不同,与职业新闻主体、民众个体间有着纷繁复杂的关系。第三类新闻传播主体介乎传统范式的新闻媒介组织与新兴的“个体”新闻传播主体两极之间,他们既不完全恪守新闻的专业理念和职业规范,也非全然像“个体”传播者般的率性而为、随心所欲,而是在商业主义、宣传主义等逻辑框架下开展“泛新闻”生产与传播,例如党政机关部门自建的信息发布(如地方政务“两微一端”)、企业公司自建的营销媒体平台(企业服务号、营销微博号及APP等)、相对独立的内容型自媒体个人或组织机构等。这类新闻传播主体不仅数量庞大,组织形态多样、动机目的复杂,而且其新闻产品的形制与样态各式各样、常变常新、不一而足。三元主体结构论是对二元视角的跳脱与超越,它敏锐捕捉到二元之外的其他新闻传播主体生发和崛起,将研究引入了更新且深的领域。

综上所述,学界对UGC兴起后的“新闻传播主体”的研究大致经历了一元“本体研究”、二元视角下的主体及关系研究、三元结构的主体及关系研究的三阶段。从研究的发展趋势看,研究对象不断丰富、研究视野不断拓宽、问题意识日趋强烈、研究体系渐趋完整。本研究将在前人基础上,尝试搭建新框架,讨论UGC兴起后极为复杂的新闻传播主体类型及意涵。

二、“双维度”交叉框架下的新闻传播主体类型重构

回顾文献可知,学界常应用社会学“职业化”或“专业性”为标准来划分新闻传播主体的类型、阐释角色内涵。然而从研究效果上看,由于将“职业化”等同“专业性”而进行简单而含糊的划分,主体研究仍有不少笼统模糊、不尽其义之处。鉴于类型研究的逻辑起点在于择定严谨清晰的分类框架,因此,本文将先对新闻传播主体的“职业化”和“专业性”的进行维度及向度上的界定与厘清,以便清晰地建构主体类型。

维度一:以利己为立场的“职业化”。《现代汉语词典》对“职业”的解释是“个人在社会中所从事的作为主要生活来源的工作”;“职业”英文表达为“vocation”,《韦氏国际英语大辞典》的解释是:一个人通常为了报酬而经常受雇用的工作。据此,“职业化”是指将某一行为固化为获取生活来源的谋生手段之过程,是受利益驱动的过程。就新闻传播主体的“职业化”来看,其内涵是指主体以新闻生产传播活动作为谋求生存之手段,追逐利益是其压倒性的首要特征。新闻传播主体的职业化程度越高,工作状态的标准化、制度化程度越高,新闻生产与传播的行动效率也越高,以此来达成其获利最大化。“职业化”程度之高低可用以考量新闻传播主体开展活动是否以“利己”为前提、以利益实现为倚重,其行动多遵循资本逻辑或政治逻辑。

维度二:以利他为立场的“专业性”。专业性是伴随某行业的规模化、正规化和自治化逐渐生成的,是行业独有的核心话语权。学界对“专业性”内涵的基本共识包括:基于深奥理论基础上的专业技术,以区别于仅满足实用技巧的工匠型专才;以公共服务为宗旨,其活动有别于追逐私利的商业或营业,其根本价值是为公众服务的精神;形成某种具有资格认定、纪律惩戒和身份保障等一套规章制度的自治性团体,以区别一般的行业。⑨对新闻传播主体的专业性研究多见于新闻专业主义的相关讨论当中。鉴于中西政治体制、文化传统等的迥然不同,符合我国具体国情和语境的新闻专业主义标准和主体专业性的具体内涵还有待廓清和完善,因此本文所讨论之主体“专业性”侧重于在不同语境被共同强调的部分,即操作技能和表现手段上的专业水准以及实践中的专业伦理。⑩从“专业性”维度考量主体的新闻生产与传播活动是否具有知识及操作层面的专业水准和规范伦理,且是否以“利他”为前提、以社会服务为倚重,其新闻行为遵循媒介逻辑。

从上述分析可知,“职业化”和“专业性”是行业发展进程中一体两面,不可分割。但两者边界清晰,有时甚至是对冲相斥。19世纪美国黄色报刊时期,众人皆以新闻生产为“职业”,其职业化程度不可谓不高,但全行业伦理道德、行业操守之混乱,其专业程度之低,恰成反比。因此,新闻传播主体以职业化标准或专业性为原则开展新闻实践活动,以其倚重不同、起意目的各异,最后呈现的传播效果和社会影响也将大相径庭。

倘若以“职业化”和“专业性”的维度对主体类型进行平行划分,简单分为“职业”和“非职业”主体、“专业”和“非专业”主体,与之前研究并无二异。本研究认为,主体的“职业化”和“专业性”处于复杂交织缠绕之中。传统媒体时代,传播主体的“职业化”与“专业性”之间多存在单一性正向关联,“专才专岗”的基本逻辑,即一般情况下,新闻专业人士能从事新闻职业岗位,反之则难。有学者形象地指出,彼时所谓记者,大致是这么一个形象:受过新闻教育,受雇于某个传统新闻机构,恪守新闻业的行为准则。这一描述实际上清楚表明了传统媒体时代记者的“职业化”与“专业性”高度合一的身份特征。随着互联网发展,尤其是在UGC理念及“技术丛”兴起之后,新闻传播者的“职业化”与“专业性”的特征显现出复杂的反向交织关联,即原有“专才专岗”的局面被“大规模业余化”的泛职业化趋势打破,大量非专业人士尝试跨界开展职业化活动;相应的,专业人士也得以跳出职业框架,率性而为、随心所欲地开展别样的行动。就新闻传播而言,UGC推动了两类交叉特征的新兴主体生成:一类是新闻专业人士挣脱原有职业框架,开展职业色彩较弱的、追求专业水准和理想的新闻传播活动(例如不少新闻专业人士脱离媒介组织后开展同人新闻、独立新闻、众筹新闻等活动);另一类如非新闻专业人士(机构)开展以立场维护和利益追逐为倚重的职业化新闻传播活动(例如政府、企事业、组织机构甚至民众个体等开展的新闻活动)。这两类新闻传播主体的“职业化”和“专业性”程度均介乎于传统职业新闻传播主体和民众新闻传播主体两极之间,他们生产与传播的新闻既与绝大多数“率性而为”的民众新闻不一样,也与绝大多数“专心致志”的职业新闻有所不同。他们当中既有超越传统范式的新闻创新与改进,也有各怀动机的新闻失范和逾矩,他们的传播行为和新闻形制参差多态、极为复杂,新闻传播的效果也不一而足,对原有的新闻传播秩序带来巨大的冲击和挑战。因此,对此二类新兴的新闻传播主体应有更多研究关注。

综上所述,“职业化”和“专业性”是对新闻主体不同维度的特征描述,“职业化”观照市场、追逐利益,而“专业性”则超越利益、坚守水准与规范。在漫长的传统新闻业时代,两者特性多呈现秩序井然的正向关联。然而在UGC驱动下,“大规模业余化”到来,社会化工具清除了公众表达的原有障碍,从而打破了大众传媒特有的瓶颈。以前专业媒体人员从事的种种工作被广泛地业余化。非新闻专业人士(机构)开展职业化新闻传播活动、新闻专业人士也可以进行非职业化新闻传播活动,“职业化”和“专业性”两者特性在新闻传播主体身上交错和角力。倘若从上述基本概念和逻辑关联出发,纷纭复杂的新闻主体类型和角色内涵似乎逐渐清朗起来。

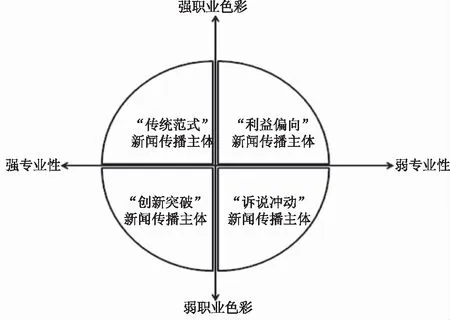

三、四类新闻传播主体的角色内涵辨析

本文以“职业化”与“专业性”程度强弱作为分类标准且进行交叉关联,将UGC兴起背景下的新闻传播主体分为四大类型,即坚持传统范式、居于主流地位的新闻传播主体,“诉说冲动”型民众传播者,“利益偏向”型新闻传播主体,“创新突破”型新闻传播主体。四类型中,前二者为传统新闻业时代的二元主体,后二者为UGC兴起背景下的新兴传播主体。从研究来看,UGC兴起后新闻传播的四元主体格局初现(如图1所示)。

图1 双维度交叉框架下新闻传播主体类型示意图

四类新闻传播主体扮演不同的“传者角色”,深刻辨析其角色内涵有助于加深对当下“人人参与”新闻传播的新秩序与新格局的认知与理解。

角色类型一:“传统范式”的新闻传播主体。从现代报业诞生以来,以报纸、广播、电视为主要媒介形态的新闻事业得以大规模高速发展,新闻媒介组织也逐渐形成了一套以平衡“专业规范”和“商业利益”为路径依赖的新闻范式。新闻媒介组织在特定利益诉求的前提下,开展规模化、组织化新闻生产与传播活动,并在长期实践中形成一套新闻知识理念体系以及操作规范等,铸就所谓新闻的“专业性”。此后,通过兼顾“职业化”和“专业性”的平衡,新闻媒介组织达成利益实现与专业权威树立的双赢,并最终确立了其社会话语“中心”地位。在传统范式长期而深刻的影响下,新闻媒介组织机构是民众“共识”中认同的新闻传播“正宗”,出自于他们的产品也才是民众所认可的权威、可信、规范的新闻,他们形塑了新闻传播的价值理念和行为规范,造就了各类新闻报道的基本固定的样貌和格式。进入UGC兴起的时代,秉持传统范式理念的新闻媒介组织依然存在,依旧是新闻传播格局中的重要力量,也供给大量较高品质的新闻。但技术赋权推动其他新闻主体的不断兴起壮大,传统新闻媒介组织机构的话语中心地位受到冲击和挑战,呈现颓势和疲态。为应对当前严峻现实,传统新闻媒介组织也在纷纷找寻出路、融合转型,试图重新回归传播主导地位。

角色类型二:“诉说冲动”的新闻传播主体。“诉说冲动”是人类本能之一。本能之下,人人都是自然的新闻活动者,这与有无新闻意识、有无新闻观念、有无新闻业、有无媒介技术或者技术有多高明先进没有关系。从本能意义上看,民众都是此类新闻传播主体,他们既无需新闻专业背景,也不会以此谋利,他们生产与传播信息的初始动因仅仅是有一种无意识的“诉说的冲动”,并且从中获得非功利性的“自我满足”:表现出自己消息灵通、见多识广、熟悉行情(沉醉于“最先知道”的虚荣)。其次,“在场”优势是民众开展“本能”新闻传播的重要促因。无处不在的民众是事件发生的最早的现场见证者,他们能比专业记者更及时、更真实生动地呈现新闻现场。尤其在偶发性或突发性事件中,第一时间“在场”往往成为民众传播新闻的重要优势。8·16天津港爆炸事件中,普通网民的直播式文字描述、图片、小视频等成为事件初期阶段重要的新闻来源。当然,由于缺乏专业素养和职业动因,仅基于“诉说冲动”的民众新闻多为浅表层面的动态消息、现场新闻等,且有碎片化、情绪化等诸多不足,甚至基本的新闻要素模糊不全,新闻表达语焉不详,此类新闻数量虽多但总体质量不高。但民众诉说冲动下的生产与传播的新闻也并非全无可取。除了上文所述的时效性、现场感等优势之外,从宏观上看,协同自组织机制一旦启动,诉说冲动下的民众将依然可能发挥群体优势,多方渐次发掘信息,最终还原事实真相。

角色类型三:“利益偏向”型新闻传播主体。得益于UGC技术与平台的兴起与普及,非新闻专业背景的组织或群体个人逐渐被赋予了开展职业化新闻实践的可能性。典型如杨保军教授所指“脱媒主体”就属此类型。“脱媒主体”描述的是曾经主要依赖新闻媒介机构实现新闻传播需求,但借助当下UGC技术和平台自建媒体实现新闻的自主生产与传播的组织或群体,例如政府、企事业单位等的官方网站、“两微一端”等传播平台。从新闻行为专业规范化程度来看,这类新闻传播主体由于其本身就是相对独立的利益组织或利益群体的一部分,必然有自身的传播立场和倾向,它本质上追求的是宣传效果、广告效果、公关效果,因而,它骨子里奉行的乃是宣传传播、广告传播、公关传播的观念,它采用的更多的是偏向宣传、广告、公关的手段和方法,他们期望的也是自身组织内部、群体内部的认同以及受传对象对“脱媒主体”所根源的组织或群体的认同。甚至在一些极端情况下,虽然各个机构都自建媒体,但是他们并不以公共利益为首要考虑,他们发布很多信息,但必然有他们不愿意、没有动力发布的信息,他们也必然会发布一些假信息。

此外,值得注意的是,互联网技术公司为拓展其商业版图,逐渐向新闻业进军,其本身也成为传统范式之外的强大新闻传播力量。例如,脸谱网(Facebook)通过“即时文汇”(Instant Article)、“通告”(Notify)和“讯号”(Signal)等三大应用软件(App),构建了基于社交媒体平台的新闻产品矩阵,从新闻的生产、分发、运营等层面重塑新闻格局。国内情况亦是如此,典型如社交媒体巨头腾讯及旗下新闻产品和以算法推荐见长的“今日头条”等,对传统新闻产生巨大冲击。有学者对此忧心,指出对于一家由极客主导的互联网公司而言,它很难履行告知的责任——即帮助公众了解什么才是最重要、最值得关注的公共事务。这些责任原本属于传统媒体,在经历了近百年的争议和尝试后,奉行专业主义和职业伦理已经成为全球新闻界的共识。但科技公司用“算法逻辑”和“资本逻辑”取代“媒体逻辑”后,势必彻底颠覆关于新闻价值、专业主义和职业伦理的共识。

“利益偏向”型新闻传播主体其新闻专业性较弱、有的甚至可以抛开新闻专业性,以维护利益或实现目的为基本前提开展新闻活动。由于“专业性”让位于“职业化”,这类主体生产与传播的新闻产品及传播行为带有或隐或显的立场或利益的偏向色彩。无论是对党政机关或公司企业的自建媒体平台、还是从技术公司创立的新闻聚合平台上的新闻加以审视,不难发现其在框架选择、报道平衡、中立表达等操作方面与新闻专业规范相去甚远。

角色类型四:“创新突破”型新闻传播主体。UGC为专业人士提供了跳出职业框架之外的可能,成就了他们“别样”的新闻实践创新。由于受到职业规制所限,不少供职于新闻机构的专业人士常无法达成表达上的自我满足和自我实现。他们或于工作之余,或索性脱离体制,在微博、微信等自媒体平台上开展有别于“职业状态”的新闻活动,成就了大量既有相当专业水准、且样态新奇的新闻报道。“创新突破”型新闻传播主体的新闻报道的特点和优势集中体现在新闻表达上的“合法偏离”与新闻报道策略上的“边缘突破”。“合法偏离”源自修辞学,通常认为语体系统有效度或规范度,在这个“度”内的语言表述都是规范的、合法的。偏离这种规范度的,有正面的,向上的,精彩的,有魅力的“突破”;也有负面的,向下的,有碍于表达理解的“语病”。“合法偏离”产生话语实践的张力,给语言表达带来新的生命力。“创新突破”类主体脱离新闻叙事表达的职业约束,在保证基本事实准确和主轴意义不偏离的前提下,在新闻修辞上进行了“合法偏离”的多种创新尝试。例如曾供职传统媒体、后创办自媒体“米糕新闻日记”创始人胡亚平谈及新闻表达创新时,阐释以下观点:第一视角的代入是我倾向于微信公众号写作的原因,我对于纯客观的事实报道已经十分厌倦,而且对于假借专家之口说一些不痛不痒的观点感到厌倦。我希望通过个人的体验和感受,与人分享对事件的看法,分享细节、分享真实的体验,这是一般新闻做不到的。这是更有温度的叙事方式和传播方式。自媒体“有槽”的创始人詹涓也表达同样的观点:我们是有意想要做私人化表述,拉近与读者之间的距离。传统媒体的新闻叙事是要尽可能抹去作者的意见和存在感,以此来体现客观、中立。但我们关注的角度、采写的方式都决定了不可能像传统报道那样板正。新闻修辞上的“合法偏离”为受众带来新鲜的阅读体验,大大提升新闻的传播效果。曾引发“魏则西”事件的舆论热潮的微信公众号“有槽”在文章《一个死在百度和部队医院之手的年轻人》的结尾写道:“我是无神论者,但在这件事情上我期待有报应,我希望涉事的所有人,包括医疗监管官员、百度的人、医院的人、康新的人、柯莱逊的人,夜里能听到魏则西和其他受害者的哭声。”这句话出现在“有槽”的一篇“调查报道”中,但其具有强烈抒情和明确观点表达的话语风格是对传统新闻报道规范的“偏离”,但这句话成了微博上转引率极高的一句话,它激起了读者的强烈共鸣,客观上对文章的传播起了积极助推的作用。此外,“创新突破”型主体擅用“边缘突破”式报道策略。作为体制外的新闻生产传播主体,不仅没有新闻生产传播的优先权,还受到了新闻管理部门的规制管理(例如网信办颁布关于“时政新闻”的排他性采写规定等),他们通常多在非中心类新闻题材、或对中心类题材的边缘信息、边缘角度进行切入报道,使新闻报道完成从“边缘”逼近“中心”的进路,引发民众关注和媒介组织介入、最终实现新闻的社会使命和功能。

四、余论:互鉴融合中的理念回归

在UGC理念普及及相关技术赋权下,自由多元的新闻生产与传播活动得以大规模展开。新闻行为的“职业化”和“专业性”高度合一的传统模式被打破后,四类新闻主体逐渐生成并结构成新闻传播新图景。虽然有各自侧重的新闻题材和擅长的新闻类型,但四类主体在新闻话语权及其他相关利益上持续展开激烈竞争博弈。从发展进路上看,四类主体都在互鉴所长中补齐短板,将对方的优势因素结构性嵌入、融合发展,力图提升自身的传播效果。“传统范式”的新闻传播主体不断吸纳“民众”优势,例如积极采用无处不在、无时不刻的民众信源和素材,从民众对新闻的评论和反馈中捕捉新选题、调整后续报道方向,甚至主动开设民众主导的“参与式新闻”类的频道或栏目。例如《人民日报》官方微博正在逐步开展汲取“民众”优势的转型尝试,在准确核实的基础上直接转发推送民众或非媒机构的新闻类信息,小编“亲民”地参与网友讨论和评论从中获得新闻线索和素材补充等。“创新突破”型新闻传播主体则正朝着“内容创业”的职业规范发生转变,他们不断调整从心所欲的新闻传播态度,逐渐将新闻活动当成职业或事业来悉心经营。随着UGC平台的广告推送、内容打赏、流量变现等机制不断完善,“创新突破”型主体的职业化转向日趋明显。“利益偏向”型新闻传播主体逐渐认清新闻本质及基本规律,在加强新闻专业性的前提下,巧妙合理运用新闻框架,开展春风化雨、行之有效的认知建构;“诉说冲动”型的民众则从最初只因“第一时间在场”优势与便利,无意识开展新闻活动,发展到后来有意识、积极寻找新闻线索,能动地开展报道策划、深入新闻现场、搜集新闻素材和数据,生产出有一定原创度的新闻信息,并借此为利器发声、争鸣和维权,其新闻生产传播行为发生了向“职业化”和“专业性”双重转向和提升。从事公民新闻生产的早期代表人物周曙光最初表示:“我之前不知道自己那种行为叫公民记者行为。我就想去看看到底发生了什么?凑热闹而已。”然而,他这种“凑热闹”式的无意识新闻活动很快就演进为利益驱动下的类职业化新闻行为,他说:“当然,公民记者也能做成商业项目,公民记者的报道能产生社会效应,社会效应能产生商业效应。”四类主体都进行积极自我审视,互鉴优长,在优势融合中不断提升新闻的生产力和传播效果。在激烈竞合之中,各类新闻主体逐渐回归一种“平衡”的新闻操作理念,即唯有调和“职业化”和“专业性”身份角色冲突,平衡专业主义、商业主义和宣传主义之间的关系是其生存发展的重要逻辑。

注释:

① 赵翔宇、范哲、朱庆华:《用户生成内容(UGC)概念解析及研究进展》,《中国图书馆学报》,2012年第5期。

② 杨善林、王佳佳、代宝等:《在线社交网络用户行为研究现状与展望》,《中国科学院院刊》,2015年第2期。

⑤ Shayne Bowman,Chris Willis,欧阳俊杰:《参与式新闻的兴起》,《中华文化论坛》,2009年第S1期。

⑥ 原文为:Given Enough Eyeballs,All Bugs are Shallow.开放源代码运动的主要领导者埃里克·雷蒙(Eric Steven Raymond)的名言。

⑦ 喻国明、张超、李珊等:《“个人被激活”的时代:互联网逻辑下传播生态的重构——关于“互联网是一种高维媒介观点”的延伸探讨》,《现代传播》,2015年第5期。

⑧ 喻国明:《关系赋权范式下的传媒影响力再造》,《新闻与写作》,2016年第7期。

⑨ 刘思达:《职业自主性与国家干预——西方职业社会学研究评述》,《社会学研究》,2006年第1期。

⑩ 芮必峰:《描述乎·规范乎——新闻专业主义之于我国新闻传播实践》,《新闻与传播研究》,2010年第1期。