接受辅助生殖技术治疗的不孕女性的心理特点及相关因素分析

梁瑞晨 张申洪 韩杰 雷珊 杨昌美 曾梁楠

不孕症是指夫妻同居1年以上,有正常性生活,未采取避孕措施但未发生妊娠[1]。尽管随着“试管婴儿”的诞生,辅助生殖技术(assisted reproductive technology,ART)得到快速发展,使不孕不育夫妇生育后代成为可能,在生殖障碍治疗中具有重要临床意义[2]。但这些女性大多已经有多次治疗失败的经历及ART技术对身体的侵入性检查,长期的心理负担及身体创伤对这些女性的心理健康均造成严重影响。调查资料显示,约有72%的女性不孕症患者伴有焦虑、抑郁等消极情绪,对患者身心健康带来不良影响的同时,治疗效果亦受到影响[3-4]。因此,本文拟通过分析在本院接受ART治疗的不孕症患者的心理特征及其影响因素,为临床开展心理干预工作提供参考。

对象与方法

1.对象:选取2014年1月—2017年1月在本院接受ART治疗的女性不孕症患者279例作为研究对象,均完成本次调查,患者年龄23~35岁,平均(28.3±2.4)岁,病程1~7年,平均(3.5±1.1)年。另外,按照年龄进行1:1匹配,选取同时期在本院体检的已婚女性279例作为对照。

2.纳入标准:(1)符合WHO制定的不孕症诊断标准[5],男女双方同居1年以上,有正常性生活,未采取避孕措施但未发生妊娠者;(2)经碘油造影或腹腔镜探查术证实女性存在输卵管不通、生殖器畸形、子宫内膜异位、卵巢囊肿、排卵障碍等;(3)已婚女性,且均为首次接受ART治疗;(4)女性均对本研究知情并同意接受本次调查研究,签署知情同意书;(5)本研究经本院伦理委员会批准。

3.排除标准:(1)患有精神疾病或有其他重大神经系统疾病史;(2)肝肾功能严重损害者;(3)合并其他恶性疾病;(4)中途因各种原因退出调查者。

4.研究内容:

(1)一般情况调查。采用自制调查问卷,对所有研究对象的一般情况进行调查,调查内容主要包括年龄、教育程度、居住地、不孕时间、夫妻关系、经济收入、既往治疗费用、生育观念、社会交往及对ART治疗相关知识的了解情况等。

(2)症状自评量表(SCL-90)[6]。共包含9个量表(强迫症、抑郁、焦虑、躯体化、敌对、恐怖、偏执、精神病性、人际关系敏感性)90个条目,采用5级评分法,1分为无症状,严重程度每加重一个程度,即加1分,最高为5分,最后与国内常模进行比较。

(3)焦虑自评量表(SAS)[7]。采用SAS量表对焦虑情绪进行评定,主要包括20个条目,每个条目采用4级评分为,1分为没有时间或很少有时间,2分为小部分时间,3分为相当多时间,4分为绝大部分或全部时间,条目评分完成后得分相加后再乘以1.25记得到标准得分,满分为100分,按照中国常模结果,评分<50分为正常,50~60分为轻度,61~70分为中度,评分>70分为重度。

(4)抑郁自评量表(SDS)[8]。采用SDS量表对近1周的感觉进行评定,包含20个条目,分为从无、有时、经常、持续4个等级,评分标准算法及抑郁程度同SAS。

5.调查方法:由在本院就读的研究生对在本院接受ART治疗的不孕症女性进行调查,研究生均经过统一培训,向患者讲解填写方法,可对各条目进行介绍,但不进行任何诱导询问,问卷均为匿名填写,并在检查无漏填项后,当场收回。

结果

1.接受ART治疗的患者症状自评情况:接受ART治疗的不孕症患者抑郁、焦虑、敌对、精神病性及人际关系敏感性评分均明显高于对照组,差异有统计学意义,其中抑郁、焦虑症状评分较高,表现尤为明显。见表1。

表1 不孕症患者SCL-90因子得分与常模分比较

注:*P<0.05

2.患者焦虑、抑郁自评量表评分情况:279例不孕症患者中93例存在焦虑症状,所占比例为32.2%;68例存在抑郁症状,所占比例为24.4%。见表2。

表2 不孕症患者SAS和SDS评分情况[例(%)]

3.焦虑、抑郁与患者一般资料的关系:焦虑症状在年龄、不孕时间、经济收入、既往治疗费用、传统生育观念及对ART治疗了解程度方面的差异均有统计学意义,而与教育程度、居住地、夫妻关系、社会交往无明显关系。抑郁症状在教育程度、不孕时间、夫妻关系、既往治疗费用、传统生育观念、社会交往方面的差异有统计学意义,而与年龄、经济收入、居住地及对ART治疗相关知识了解程度无明显关系。见表3。

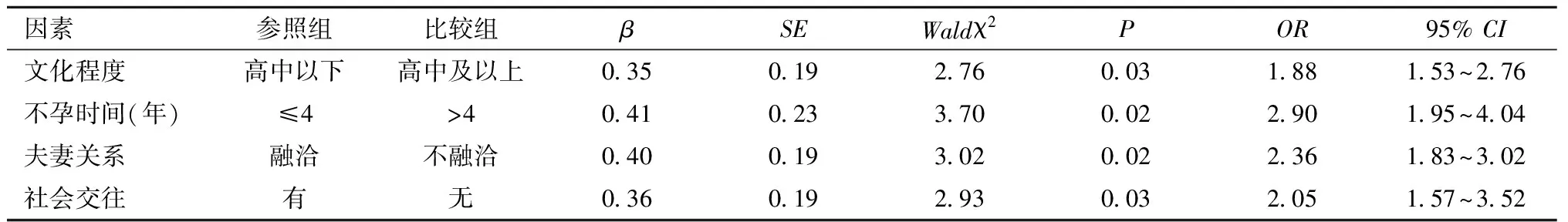

4.影响焦虑、抑郁的多因素Logistic分析:分别以焦虑、抑郁症状存在与否作为因变量,以受教育程度、不孕时间、夫妻关系融洽、既往治疗费用、传统生育观念、社会人际交往和是否了解ART治疗相关知识这些具有显著差异的变量作为自变量,对变量进行赋值后进行Logistic回归分析,结果显示,年龄、不孕时间、经济收入、既往治疗费用及对ART治疗相关知识了解程度是焦虑症状的主要影响因素,文化程度、不孕时间、夫妻关系、社会交往是抑郁症状的主要影响因素。见表4、表5。

讨论

不孕是一种处于生殖健康缺陷状态的特殊疾病,近年来,随着女性工作压力的增加,不孕症的发生率亦随之增加,据统计资料显示中国不孕症的发病率在7%~10%,给患者及家庭均带来沉重心理负担[9]。大量研究认为,功能性、器质性及心理因素是造成不孕的主要原因,在排除生殖器官本身功能障碍的前提下,心理因素成为不孕的首要原因,应引起高度重视[10]。近年来,人工授精、体外受精-胚胎移植及其衍生技术得到快速发展,给不孕家庭带来了希望;但在接受ART治疗的同时给不孕女性亦带来了“生理-心理-伦理-社会”的伤害,这些心理创伤会进而导致患者身体出现生理病理改变,从而导致妊娠成功率降低[11]。目前,国外已有生殖中心为不孕症患者专设心理门诊,提供心理干预治疗,而国内有关不孕症患者的心理干预治疗尚处于探索阶段,尚无统一标准的干预方案。因此,充分了解接受ART治疗的女性的心理特点,并制定针对性干预措施对改善不孕症女性心理健康,提高妊娠成功率具有重要临床意义。

表3 影响不孕症患者焦虑、抑郁的单因素分析[例(%)]

表4 影响焦虑的多因素Logistic分析结果

表5 影响抑郁的多因素Logistic分析结果

不孕对多数患者而言是一种心理创伤,焦虑、抑郁是不孕症女性常见的消极情绪表现。本研究调查结果显示,本次调查的279例在本院拟行ART治疗的不孕症患者中焦虑、抑郁的发生率分别为32.2%和24.4%,明显高于全国普通人群焦虑抑郁的发病率(依次为5%、10%)[12]。有调查研究指出焦虑、抑郁等负面情绪会对体外受精-胚胎移植等ART治疗方案的成功率造成显著影响;ART治疗作为新型的治疗手段,多数患者在此之前均接受过其他治疗,经受反复失望的同时也承担了较高的医疗费用,来自社会及家庭的压力均会对患者心理造成较大负面影响[13-14]。而患者多将ART治疗作为最后的选择,因此,在接受治疗前及治疗期间,内心的担忧及焦虑心理表现的更为显著。本研究对可能影响患者焦虑的因素进行分析,发现既往高昂的治疗费用及对ART相关知识不了解是焦虑产生的主要因素。

大量研究表明年龄和病程对不孕女性负面心理的产生具有较大影响,由于病程较长的女性对妊娠的渴望更重,但随着病程增长和年龄增大,子宫机能下降,女性面临更大的压力[15];肖素梅等[16]研究表明不孕症女性不孕年限越长,其焦虑评分、抑郁评分及负性事件的总值越高;本研究结果同样显示不孕时间是焦虑、抑郁发生的影响因素,与上述观点一致。

目前,有关教育程度对焦虑、抑郁的影响报道不一,贺海莲等[17]研究显示文化程度高的人群在治疗过程中更易于与医生进行沟通,焦虑状态相对较低。但本研究单因素和多因素分析显示,高中及以上学历的患者抑郁症状比例明显高于低学历患者。Bunting等[18]研究认为患者获取不孕相关信息的量及准确性均是影响心理健康的主要因素,因此,造成本研究结果的可能原因是文化程度较低的患者由于获取信息渠道有限,更愿意信任医务人员,其获取信息的准确性更高;而高学历患者由于受教育程度高,更倾向于通过网络等各种途径了解不孕及ART治疗的相关知识,并会选择盲目尝试不同治疗方式进行治疗,但其对医学知识往往是一知半解,且会面临更多治疗失败的经历,对其心理造成严重创伤,长期以来更易产生抑郁。

夫妻关系对女性不孕症患者的影响亦较大,不能生育本身就会给女性带来较大精神压力,若夫妻关系有所紧张,不能共同承受不孕带来的压力,女性患者会担心因不孕而导致婚姻关系的不稳定,长期的担忧及自责会增加抑郁的发生风险[19]。社会交往及内心倾诉有助于健康心理的养成,但不孕女性通常因自己不能生育存在较大自卑心理,为了自尊心,不愿与别人谈及孩子话题,与外界疏远,社会活动大幅减少,随着时间的增长,使其更加封闭,更易滋生抑郁等不良情绪。

综上所述,接受ART治疗的不孕症女性因对ART知识不了解、治疗结果未知及家庭、经济、社会等多个方面带来的压力,普遍存在焦虑、抑郁等心理问题。因此,在临床治疗工作中,应对高危因素引起重视,并采取相关干预对策,如完善社会支持系统,鼓励患者与家人、朋友沟通交流,调整ART治疗相关的医保政策,定期开展ART相关知识讲座等,最大限度地提高患者心理健康水平,使之积极配合治疗。

1 Inhorn MC,Patrizio P.Infertility around the globe:new thinking on gender,reproductive technologies and global movements in the 21st century.Hum Reprod Update,2015,21:411-426.

2 许冰雪,何玉洁.辅助生殖技术对母儿结局影响的研究现状.中国临床研究,2015,28:1400-1402.

3 袁细妹.心理干预对实施辅助生殖技术不孕症患者的临床价值分析.中国现代药物应用,2015,9:164-166.

4 Gdańska P,Drozdowiczjastrzębska E,Grzechocińska B,et al.Anxiety and depression in women undergoing infertility treatment.Ginekol Pol,2017,88:109-112.

5 Zegers-Hochschild F,Adamson GD,Mouzon JD,et al.International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossary of ART terminology,2009.Fertil Steril,2009,92:1520-1524.

6 王征宇.症状自评量表(SCL-90).上海精神医学,1984,2:68-70.

7 Samakouri M,Bouhos G,Kadoglou M,et al.Standardization of the Greek version of Zung′s Self-rating Anxiety Scale (SAS).Psychiatriki,2012,23:212.

8 Biggs JT,Wylie LT,Ziegler VE.Validity of theZung Self-rating Depression Scale.Br J Psychiatry,1978,132:381.

9 徐艳红,张晓甦.调周法在治疗不孕症中的临床用药经验.国际中医中药杂志,2016,38:656-657.

10 Xu H,Ouyang N,Li R,et al.The effects of anxiety and depression on in vitro fertilisation outcomes of infertile Chinese women.Psychol Health Med,2017,22:37-43.

11 魏瑞瑞,安力彬,李晶,等.女性不孕症患者生活质量现状调查及影响因素分析.中国妇幼保健,2017,32:1262-1265.

12 方舟,孔伟,闻姬.207例不孕症妇女焦虑抑郁影响因素分析.生殖与避孕,2015,35:735-738.

13 彭芳,姚丽华,刘忠纯.焦虑抑郁对不孕症患者体外受精-胚胎移植治疗的影响.神经损伤与功能重建,2015,10:224-225.

14 Mitsi C,Efthimiou K.Infertility:Psychological-psychopathological consequences and cognitive-behavioural interventions.Psychiatriki,2014,25:293-302.

15 黄永俐,冉利梅.88例接受 IVF-ET 治疗的不孕症患者焦虑、抑郁发生情况及妊娠成功率.山东医药,2016,56:66-68.

16 肖素梅,温肖依.江西省萍乡市不孕症女性患者的心理调查.中国妇幼保健,2015,30:3863-3864.

17 贺海莲,夏天,温明晓,等.不孕症患者抑郁焦虑及相关因素的调查分析.天津中医药大学学报,2014,33:16-18.

18 Bunting L,Tsibulsky I,Boivin J.Fertility knowledge and beliefs about fertility treatment:findings from the International Fertility Decision-making Study.Hum Reprod,2013,28:385-97.

19 迪那瓦孜·麦麦提明.不孕不育患者的心理特点及护理措施.实用妇科内分泌电子杂志,2016,3:183-184.