汉魏六朝人神恋小说中女神主导局面形成的原因

董舒心

所谓“人神恋”小说是异性人神(仙)之间的婚恋遇合故事,本文主要关注汉魏六朝时期的人神恋小说,这是古小说的发生发展阶段,相关作品确立了此类小说的基本模式和特点。本文所说的“神”包括狭义的神和仙两类,不包括广义上所涵盖的佛、妖、怪等神性主体。汉魏六朝是一个从大一统走向分裂的时段,特别是魏晋南北朝时期政治上四分五裂,战乱频仍,官方丧失了对宗教和思想界的控制力。道教逐渐成长壮大,以佛教为代表的外来宗教在发展渗透,同时以“淫祀”为表象的民间宗教也在野蛮生长,社会宗教状况复杂而混乱。人神恋小说的产生与此息息相关,小说内容不可避免地受到现实社会宗教信仰的影响,其中一个突出的特点就是“女神主导”,即“女神男人式”的两性模式在数量上占据绝对优势的文学现象。

神女崇拜和神女意象是中国古典文学中的一个突出主题,其源头可以上溯到《楚辞》和题名“宋玉”所作的《高唐赋》《神女赋》等楚赋,在汉魏六朝时期的志怪小说创作中也是一个重要题材。国内学界对神女主题的研究始于二十世纪三十年代,闻一多、郭沫若、陈梦家等先生运用文字学、文化人类学的方法对“巫山神女”原型进行了极具开创性和影响力的研究,经过一段时间的沉寂后,这一问题在上世纪八九十年代重新成为热门,而研究者们基本上还是沿袭了文化人类学的路数,比如叶舒宪《中国文学中的美人幻梦原型》、杨琳《巫山神女原型新探》等。进入新世纪以来,国内的神女研究逐渐走向个体神女的主题式研究,比如对西王母、织女、女娲、洛神等女性神祇在不同时期文献中的形象流变的梳理等。国外学界的神女研究也不容忽视,日本学者小南一郎在上世纪七八十年代对《汉武帝内传》中的西王母及相关的神女崇拜进行过深入研究,他的研究涉及到汉魏六朝时期的民俗和宗教信仰,新颖而深刻,成果参见其论文集的中译本《中国的神话传说与古小说》。稍后,台湾地区学者李丰楙的神女研究就受到小南一郎的影响,并结合了台湾当地的民俗,得出了更为圆融的结论。欧美汉学界对神女研究也有关注,代表性的成果为美国汉学家薛爱华(Edward Hetzel Schafer)的著作《神女:唐代文学中的龙女和雨女》(初版时间为1973年),对巫山神女、湘妃、洛神等女性水神在不同时代、不同文献(主要是唐诗和唐传奇)中的发展和变形进行了考察,基本上也可以视作是主题研究。

神女崇拜是一个跨越文学、艺术、宗教、民俗等众多领域的课题,研究者们从神话学、民俗学、人类学、文学等角度入手对这一问题进行了深入而多样的探讨,至今已经形成了比较丰富的学术史积累,但具体到本文所要探讨的“女神主导”现象,则主要集中在古小说研究范围内,这是因为这一现象在汉唐小说特别是魏晋南北朝时期的志怪小说中表现得最为突出而明显。我们先来看一下此时期人神恋小说的基本面貌。有学者将魏晋南北朝的人神恋小说从小说类型学的角度分为天鹅处女型、螺女型、洞穴仙窟型和仙女下凡型,文中特别指出:“仙女下凡型可以说是仙凡婚恋故事中最为常见的类型,这一类型与前面所述天鹅处女型及螺女型故事有交叉之处,即均表现为仙女从天而降帮助凡男,只是仙女下凡型故事没有仙女变形情节,因而又有着自己的特点。与其他几种类型相比,仙女下凡型故事是魏晋南北朝志怪小说中数量最多、艺术成就最高的一种故事类型。”*程丽芳:《魏晋南北朝志怪小说中仙凡婚恋故事的类型及文化意蕴》,《学术交流》2010年第11期。这一判断是不错的,但所举的代表性作品如《董永妻》《杜兰香》等仔细分析其实并不属于同一类型,而是“仙女下凡型故事”的不同亚型,具有不同的起源和意义。汉魏六朝“仙女下凡型”故事大致包含三种亚型:1、“董永行孝型”。代表作品为《董永》故事,最早的文本见于汉代《孝子传》,后《搜神记》有收录。这是一则从民间故事发展来的作品,原本属于孝感故事中的“感天得妇”类型,核心情节在于董永等孝子孝感动天,上天赐下神女为妇,使孝子摆脱困境,“神女”代表的是上天的赏赐和帮助。2、“成公智琼型”。“成公智琼”是小说《成公智琼传》(又称《成公智琼》《神女传》)的女主人公,她自称“天上玉女”,“早失父母,天帝哀其孤苦,遣令下嫁从夫”*李剑国辑释:《汉魏六朝志怪小说辑释》(修订本),上海古籍出版社,2011年,第284页。,于魏嘉平年间降于魏济北国从事掾弦超。这是一篇具有代表性的人神恋小说,和它同类型的还有曹毗《杜兰香传》和《搜神后记》中的《何参军女》,陶弘景《真诰》中的神女降真故事也属于同一类型。3、“神女迎夫型”。代表作品如旧本《搜神记》卷五所载《韩王刘三子》故事,典型模式为凡男在祠庙中被女神像打动,夜晚梦中与神女相会,神女招凡男为婿,不久凡男死亡。这一类型实际上是“河伯娶妇”等男神娶妇故事的翻版,像“河伯娶妇”和“神女迎夫”这样的人神联姻,凡人一方要归于神的住所,必然要经历死亡,所以这些故事中的凡男和凡女事实上具有人牲的性质。六朝时期还有另一种“神女迎夫型”故事,代表作品有《幽明录》中的《河伯嫁女》《甄冲》《徐郎》,这三个故事中的女神分别是河伯女、社公女、天女,其中并没有庙中见塑像、梦中相会等情节,而是神府直接派使者侍从相迎,但凡男的惊恐和抗拒都是一致的。

以上类型几乎涵盖了汉魏六朝人神恋小说的所有作品,其中只有《搜神记·张璞》、《搜神后记·吴望子》等屈指可数的几篇是“男神女人式”的性别模式,其他都是“女神男人式”;还有些小说中的男神以家长的形象出现,主导促成自家女眷与男性凡人的婚姻,如《韩王刘三子》等,但这些小说本质上还是女神模式。研究者们对这种现象提出了种种解释,比如蔡堂根认为,这种“接纳异类女性和排斥异类男性的现象”的形成有多方面因素,“但最根本的因素是男权意识下的性征服心理”*蔡堂根:《志怪传奇中的人神恋研究》,厦门大学2001年硕士论文,第21-26页。(蔡堂根的“人神恋”包括狭义的人神恋、人鬼恋、人妖恋小说,但汉魏六朝志怪小说中的女神男人模式比女鬼男人模式、女妖男人模式更为普遍,人鬼恋、人妖恋中的男女比例没有人神恋那么悬殊);后来又提出“性梦幻”来进行补充*蔡堂根:《中国文化中的人神恋》,浙江大学人文学院古籍研究所2004年博士论文,第111-115页。,而民间故事中突出体现的“仙妻情结”使得这种解释很具有说服力*郑土有:《中国螺女型故事与仙妻情结研究》,《民俗研究》2004年第4期。;还有人将之归因于“封建社会中的男性中心主义”*魏崇新、孙凌钰:《人神恋小说的性别文化内涵》,《东南大学学报》2010年第1期。,这些解释都有一定道理,但对于这样一个突出问题,这些回答又未免有些笼统和含糊。重要的是,很难用一个答案来解释所有的人神恋故事,比如在民间故事中,虽然“螺女型故事”“洞穴仙窟型故事”和“董永行孝型”都在某种程度上体现出“性梦幻”心理,但“神女迎夫型”故事从原型来说并不具有这样的意味。而蔡堂根提出的“性征服”解释也存在同样的问题,比如它解释不了“洞穴仙窟型”故事中的“归乡”母题和“神女迎夫型”故事中的抗拒母题,并非所有女神男人式故事中的男主人公对于女神的示爱都是欣然接受,相反,很多人其实呈现出不同程度的恐惧和怀疑。其实,由于女神地位高于凡人,凡男对女神本来就存在三种心理:一种是崇拜心理,希望女神能够帮助自己摆脱困境,带来救赎,这就是典型的“仙妻”情结;一种是恐惧心理,比如“神女招夫型”故事中的男主人公;一种是征服心理,通过神女的臣服最大限度地满足男性自尊,比如《拾遗记》《洞冥记》中帝王和神女的关系。其中就包括前人用来解释女神式人神恋的“性梦幻”和“性征服”说,可见,单从文化心理学的角度无法完全解释女神男人模式形成的原因。

女神式是如何压倒男神式的?这一问题应该从当时的宗教信仰入手进行考察。因为小说是对现实生活的反映和折射,特别是魏晋南北朝小说又具有一定程度的实录性质,从古小说内容来看,大部分女神男人式小说的男主人公都有确定的名姓和身份,有的是农夫,有的是渔民,有的是书生,可以探知他们的原型;而大多数“人神恋”中的女神是当时民间实际信仰的女神,比如西王母、清溪小姑以及各地的祠庙女神等,这其实是一种“女神崇拜”现象。那么魏晋南北朝时期的女神崇拜具有怎样的特点,导致了“女神男人式”人神恋故事的大量产生呢?

一、六朝时的女神崇拜

(一)六朝女神数量的增多及其婚姻需求

有学者指出,相比世界其他文明的女神崇拜,中国的女神崇拜具有如下特点:神格的独立性、多样性和杂乱性、普遍性和地域性、民俗性。*施传刚:《西王母及中国女神崇拜的人类学意义》,《青海社会科学》2011年第1期。汉魏六朝的人神恋作品也印证了这一结论,我们能够看到,不同神格、不同地域、不同身份、不同祠庙的女神出现在小说作品中,组成了一个令人眼花缭乱的女神队伍。台湾学者林富士指出,和两汉时期相比,六朝的鬼神世界中女性神祇多了起来,从天神、地祇和人鬼的分类来说:天神方面,“道教徒所供奉、祷求的神仙之中,便有多位姓名和身世都可考的女性仙真”;地祇方面,“也有一些自然界的神祇(尤其是山川之神),系以女性的姿态出现”;“至于受祀的女性人鬼,纯就文献记载来看,在数量上也较以前增多”。*林富士:《中国中古时期的宗教与医疗》,台湾联经出版事业公司,2008年,第501页。林先生专门撰文讨论了最后一类,即六朝时期民间社会所祀“女性人鬼”,包括丁姑、梅姑、紫姑和蒋姑,这些都是江南地区的女性人神,但他在文末又提出一个问题:“荆楚、吴越文化区自先秦以来就以‘信巫鬼、重淫祀’著称,可是,在两汉的文献之中,这个地区却没有任何‘女性人鬼’成为奉祀的对象”,为什么“一直要到六朝时期才有相关的记载”*林富士:《中国中古时期的宗教与医疗》,台湾联经出版事业公司,2008年,第512页。?林先生认为原因或在于文化重心由南向北的转移,但实际原因不止于此。

我们认为秦汉时期民间信仰的神祇中应该有相当一部分的女性神祇,只是几乎不见于记载而已。除了著名的西王母、女娲之外,西汉宣帝年间京师有“玉女祠”,元帝初元中有“天渊玉女”等,这些属于天神部分;地祇当以“湘夫人”为例,《九歌》中就已经出现了这位湘水女神,后世也不乏崇祀,并演化出不少传说;《列仙传·萧史》讲述秦穆公女弄玉嫁与萧史为妻,双双随凤凰飞去,“秦人为作凤女祠于雍宫中”*王叔岷校笺:《列仙传校笺》,中华书局,2007年,第80页。,从“凤女祠”这一名称来看,这个祠庙所供奉的应是弄玉而非萧史,弄玉的例子属于人神的范畴,只不过后来被道教吸收为仙人。可见,六朝之前民间信仰中并不缺乏女性神祇,那么为什么记载寥寥呢?这和秦汉时期的宗教大一统氛围有关。对此,李零先生有精要的论述,他认为秦始皇的大一统分为三个方面:政治大一统、宗教大一统、学术大一统,秦始皇只完成了政治大一统,宗教大一统和学术大一统是由汉武帝完成的。汉武帝的宗教统一体现为封禅郊祀和兴立祠畤,以封禅郊祀制度统率民间宗教,在他之后,宗教改革继续发展,到了王莽时期,撤销了除长安四郊祭天地五帝外的其他诸祠,改大郊祀为小郊祀。*李零:《中国方术正考·新版前言》,中华书局,2006年,第9-10页。在这种宗教统一的氛围下,文史之士对于社会信仰的记载自然要向国家方针靠拢,关注的重点仅在于封禅郊祀等国家祭祀,对于和官方不一致的民间信仰,通常以淫祀和妖言惑众视之,而不会给予承认和重视。李零先生认为这种宗教统一到了东汉就失败了,“王莽死后,国家失去对民间信仰的控制”,*李零:《中国方术正考·新版前言》,中华书局,2006年,第10页。据《后汉书·祭祀志》记载,东汉光武帝在建武二年郊祀时所奉祀的神祇多达1514位,其中必然包括众多民间俗神,但如此多的神灵并不利于宗教统一和控制,反而是弄巧成拙,加速了民间宗教的分化。不过,这种宗教管控的真正崩溃是在东汉末年,原因很简单,正如李零先生所说,中国是“先有政治大一统”这个前提,“才有宗教大一统和学术大一统”*李零:《中国方术正考·新版前言》,中华书局,2006年,第9页。,那么宗教控制的失败也必然要以政治解体为条件。因此我们发现,从文献记载来看,汉末之后,文学和史书中出现了众多的民间宗教信仰以及相应的神祇,其中有不少都是女神,这当然有民间宗教发展和外来宗教传入的原因,但这种情况并不是突然产生的,秦汉时期已经有不少女性神祇,只不过都被掩盖了而已。

汉魏六朝人神恋小说中的女神基本上来自民间祠庙信仰,且大多数是人神祠庙。据学者考察,汉魏六朝时期的人神祠数量要远远多于山神、水神祠,并一直在增长,因为“不断有人死后被祭祀成神”*宋燕鹏:《试论汉魏六朝民众建立祠庙的心理动机》,《社会科学战线》2011年第3期。。其中有一些以女性为主神的祠庙,如丁姑、梅姑等“女性人鬼”;也有一些附属于男性主神的神女,比如《八朝神怪录·刘子卿》故事中的“康王庙”神女;她们共同构成了汉魏六朝人神恋小说的主要神女来源。祠庙信仰与人神恋小说关系密切,比如“螺女型”故事代表作品《白水素女》中有“素女祠”,“神女迎夫型”故事中的神女都以庙中塑像现形。又由于人神祠庙占大多数,导致此类神祇具有强烈的世俗化倾向。在神话时代就有大量人鬼转化为天神的案例,秦汉以后人神祠庙持续增多,这就导致民间易于以现实状况构造神仙世界,所以祠庙女神信仰又受到现实社会婚姻状况的影响。

中国最古的女性大神主要有西王母、女娲和织女三位,最晚到了汉代,这三位女神都有了配偶神,西王母配东王公,女娲配伏羲,织女配牛郎,这种配对是由汉代影响重大的阴阳思想决定的。其中西王母的地位是个例外,有学者认为配偶神的存在并不影响西王母的独立神格,但不能否认的是,配偶神的塑造背后隐藏了一种思维定式:女性必须有所归,女神也不例外。这种思维定式主要受到了现实社会两性地位和早婚制度的影响,汉代已经形成了对女性附属地位的“三从”设定:在家从父,出嫁从夫,夫死从子,但由于传统神仙信仰中神祇并不具有生育功能,因此汉魏六朝时期的女神基本上只有未嫁和出嫁两种状态。未嫁状态的神女要依附于家长神而存在,有些是依附于男性家长神,比如《幽明录》中的河伯女、社公女;有些是依附于女性家长神,比如西王母、《幽明录·妙音》中的太真夫人等。按照女性必须有所归的定律,在民间信仰和古小说中,为未嫁神女寻找夫婿就成为家长神的重要任务。本来女神可以和男神婚配,比如《列异传·胡母班》中泰山府君女为河伯妇、《博物志·灌坛令》中东海神女(泰山府君之女)嫁西海神童的设定,但六朝时期的宗教信仰并没有发展构造出一个两性秩序统一完整的神仙世界,因此就出现了不少神女嫁凡男的案例,比如祖台之《志怪》中记载的《曹著》故事:

建康小吏曹著见庐山夫人,夫人为设酒馔。金鸟啄罂,其中镂刻奇饰异形,非人所名。下七子合盘,盘中亦无俗中肴。夫人命女婉出,与著相见。婉见著欣悦,命婢琼林,令取琴出。婉抚琴歌曰:“登庐山兮郁嵯峨,晞阳风兮拂紫霞。招若人兮濯灵波,欣良运兮畅云柯。弹鸣琴兮乐莫过,云龙会兮乐太和。”歌毕,婉便辞去。

建康小吏曹著为庐山使君所迎,配以女婉。著形意不安,屡求请退。婉潸然流涕,赋诗叙别,并赠织成单衫也。*(晋)祖台之:《志怪》,郑学弢校注:《列异传等五种》,文化艺术出版社,1988年,第46-47页。

由于原书早佚,现存文字乃从类书中辑录,女婉的家长神有“庐山夫人”和“庐山使君”两说,而从后一条记载来看,曹著是被动地被迎入庐山,属于“神女迎夫型”故事,和《幽明录》中的《河伯婿》《甄冲》等具有共同的信仰背景,这一类型的故事说明“神女迎夫”是民间信仰中未嫁神女的刚性需求。

(二)祠庙神女与人神恋小说

虽然按照“女有所归”的现实伦理规则,祠庙神女都有嫁人的需求,但按照不同神女的身份地位和不同小说的叙事,这些神女的婚恋状况又可以分为三类,分别是:以“成公智琼”为代表的巫神之恋、以东陵圣母为代表的悲惨婚姻经历、以《刘子卿》中“康王庙”神女为代表的婚外情。

1、“成公智琼型”故事与“姑娘庙”信仰

台湾学者李丰楙《魏晋神女传说与道教神女降真传说》一文考察了六朝时期的六个神女故事,即《成公智琼》、《杜兰香》、《何参军女》和《真诰》中的三个故事,并从时间、地点、凡男、神女、初降、服食、降诰、赠诗、赠物、暂别、再遇和其他等不同的情节要素对比了这六个故事的情节构成,令人信服地指出了它们具有共同的传说和巫术背景*李丰楙:《误入与谪降:六朝隋唐道教文学论集》,台湾学生书局,1996年,第150-152页。。这就是专门供养未婚早卒女子的“姑娘庙”信仰,而《成公智琼》《杜兰香》的男主人公“弦超”“张硕”实际上具有巫觋背景,他们也是神女故事最初的讲述和传说者。

这六个故事中的神女除成公智琼自称“天上玉女”,萼绿华“云是九嶷山中得道女”外,其他都被王母接养或学道龟山(亦王母所在),论者由此指出这些神女的身份具有未嫁而卒故需冥婚的民俗学意义。小南一郎认为这一类型神女故事的深层意义是:“未婚即死的女性,与成年人完全不同,集中到一个只有女性的世界。在那里,大地母神西王母作为虚拟的母亲养育着她们。然后她们按西王母之命被许配给现世男子,如果与那个男子延续一定期间的夫妇生活,她就能在现世再生。”*[日]小南一郎:《中国的神话传说与古小说》,孙昌武译,中华书局,2006年,第290页。这一解读很有道理,唯独结尾“现世再生”的推测缺乏依据,因为所有“成公智琼型故事”中都没有神女再生的情节。李丰楙继承了小南一郎的观点,并结合台湾留存的“姑娘庙”信仰,认为这些神女下嫁凡男的目的并不是为了再生,而是要实现未嫁非自然死亡女子无法得到的香火供养*李丰楙:《误入与谪降:六朝隋唐道教文学论集》,台湾学生书局,1996年,第154-163页。,这种类型故事是祠庙信仰的相关传说*李丰楙:《误入与谪降:六朝隋唐道教文学论集》,台湾学生书局,1996年,第227页。。但这一解释也留下了不少疑问,台湾学者陈艺匀指出:“仙人玉女既被接入‘墉宫’,已有仙家、已入仙籍,何以又需再入凡尘?若是这些神女是当时流行的祠庙信仰中所奉祀的女神,既已有庙凭依——即解决了早夭女子无可凭依、无法得享香火的问题,其降真与凡男婚配的描写又有何意义?”*陈艺匀:《无夫与不产——仙人玉女传说中的婚配、生产与神性》,庄宏谊:《道教女神信仰》,台湾辅大书坊,2014年,第92页。特别是后一个问题,直指李丰楙解释中的核心矛盾。《成公智琼传》中成公智琼对弦超明确说:“不害君婚姻之义”,《杜兰香传》中的男主人公张硕在杜兰香之后又另外娶妻纳妾,可见,这些神女虽然与凡男结为夫妇,但实际上并不拥有名正言顺的夫妻名分,又不能生育子女,凭什么享受后代的香火供养呢?可见,“成公智琼型故事”中的人神恋和冥婚故事在本质上并不一样。

那么如何解释“成公智琼型故事”的民俗意义呢?本文认为,小南一郎和李丰楙的解释都有合理之处,但在细节上应有所调整。首先,小南一郎认为:“弦超和张硕是萨满教的咒术者,知(智)琼和杜兰香是他们的守护灵,这就是神女降临故事的宗教基础。”*[日]小南一郎:《中国的神话传说与古小说》,孙昌武译,中华书局,2006年,第298页。我们承认,“成公智琼型故事”中的男主人公的确具有灵媒或者巫觋的身份背景,但智琼和杜兰香却未必是他们的守护灵。一般认为,成公智琼等神女的神力是由于她们未婚早夭的身份带来的,这本质上是对处女和厉鬼的迷信,所以如果这些神女有了夫婿,那么她们的神力也就要打折扣了,这就要求她们的灵媒应是巫女。很多神女故事中的神女身边往往带有侍女(实际上是祠庙中的侍女塑像),如果在现身时遇上男子或者有男子进入她们的祠庙,往往会产生两性纠葛,这就证明现实中这种神女的供奉环境应该是以单一女性为主的。像弦超、张硕这样的男性灵媒在巫觋群体中属于少数,并且他们也不应该担任供奉女性鬼神的祠神者。但汉末天下大乱,民间不同的宗教信仰和宗教群体也发生了碰撞和融合,像天师道这样的道团中还施行男女合气之道,也许就是在这样的环境中,供奉“姑娘庙”的灵媒中混入了少数男性,为了应对外界对这种混乱的指责,他们借助传统的“阳巫接阴神”说法编造了一套人神恋故事。其次,我们认同“成公智琼型故事”与祠庙信仰有关的观点,但是成公智琼们在下嫁凡男之前并非享受不到供养和香火,既然大多数神女都被王母所养,那么她们在西王母祠庙中就能敬陪末座,得到供养,或者像《幽明录·妙音》故事中那样,在供奉“太真夫人”的祠庙中分享香火(“太真夫人”可能是当时泰山中的一位女神,具有收养早夭少女的神职)。但是神女通过人神结合确实能得到供奉,确切地说,她们可以通过人神恋故事的传播得到信奉,所以成公智琼、杜兰香虽然不能得到弦超、张硕后代的供奉,但却可以因为自身的声名远播得到民间百姓的祠祭,从原来在西王母祠庙中的陪祭上升为自己祠庙的主神,弦超等灵媒们也可以因信仰的壮大而得到利益。可以说,这种人神恋故事是巫神信仰和祠庙分化现象的产物,根本上是由六朝时期民间信仰的蓬勃发展和混乱无序的状况所导致的。这就是我们对“成公智琼型”故事民俗学意义的分析,对于成公智琼等神女来说,她们获得独立神格的过程就是找到祠庙供养的过程,也就是发展人神之恋的过程。

2、六朝人神祠庙中女性“人鬼”的婚姻状况

对于“成公智琼型”神女来说,由于传统民俗观念中少女未婚而夭难以归葬,容易成为社区的不安定因素,人神恋和“姑娘庙”一样,其实是一种想象中的安顿;除此之外,六朝人神祠庙中收容冤死女性也具有安抚亡魂的意味,不过这些女性“人鬼”大多处于婚姻破裂的状态。比如《搜神记》中的“丁姑”,不堪婆婆虐待驱使,自缢而死;《异苑》中的“梅姑”,生前是一个女方士,为夫婿所杀;“紫姑”,生前是别人家的小妾,被大妇嫉恨驱使,愤恨而死。她们属于由厉鬼而为神祇的一类人神,由于生前已有婚配,又受到婚姻的迫害,成为神祇之后并没有对婚姻的诉求。事实上,我们从“梅姑”的例子可以看出,女方士成神往往要以付出婚姻和生命为代价,比如刘之遴《神录》中记载的“东陵圣母”故事:

广陵县女杜美,有道术,县以为妖,桎梏之,忽变形,莫知所之。因以其处为立庙,曰“东陵”,号“圣母”。*鲁迅辑录:《古小说钩沉·刘之遴神录》,《鲁迅全集》第八卷,人民文学出版社,1973年,第341页。

葛洪《神仙传》中的记叙更为完整:

东陵圣母者,广陵海陵人也。适杜氏,师事刘纲学道,能易形变化,隐显无方。杜不信道,常恚怒之。圣母或行理疾救人,或有所之诣,杜恚之愈甚,告官讼之,云:“圣母奸妖,不理家务。”官收圣母付狱,顷之,已从狱窗中飞去,众望见之,转高入云中,留所着履一緉在窗下。自此升天。远近立庙祠之,民所奉事,祷祈立効。常有一青鸟在祭所,人有失物者,乞问所在,青鸟即飞集盗物人之上,路不拾遗。岁月稍久,亦不复尔。至今海陵县中,不得为奸盗之事,大者即风波没溺、虎狼杀之,小者即病伤也。*(晋)葛洪撰,胡守为校释:《神仙传校释》卷六,中华书局,2010年,第228-229页。此条融合《四库全书》本和《汉魏丛书》本。

按照《神仙传》的记载,“东陵圣母”是被夫婿告发入狱的,又是一个婚姻悲剧,而也正因为如此,她才能获得独立的神格,而不像同书中的“樊夫人”那样,无法以自己的名讳名世。在这些女性人鬼中,也许只有“清溪小姑”(蒋姑)可以摆脱嫁人的宿命,因为她的设定本来就是“独处无郎”,但即使如此,仍然有不少关于这位女神的风流韵事流传,可见,未婚神女需要出嫁几乎是六朝民间信仰中的一条定律般的存在。而经历过悲惨婚姻的神女们通常对男女恋情不再感兴趣,比如《丁姑》故事中“丁姑”对调戏她的凡人男子都给予了惩罚,“丁姑”和“清溪小姑”传说的区别鲜明地体现了已婚神女和未婚神女的不同态度。

3、人神祠庙中的女性附属神与人神恋

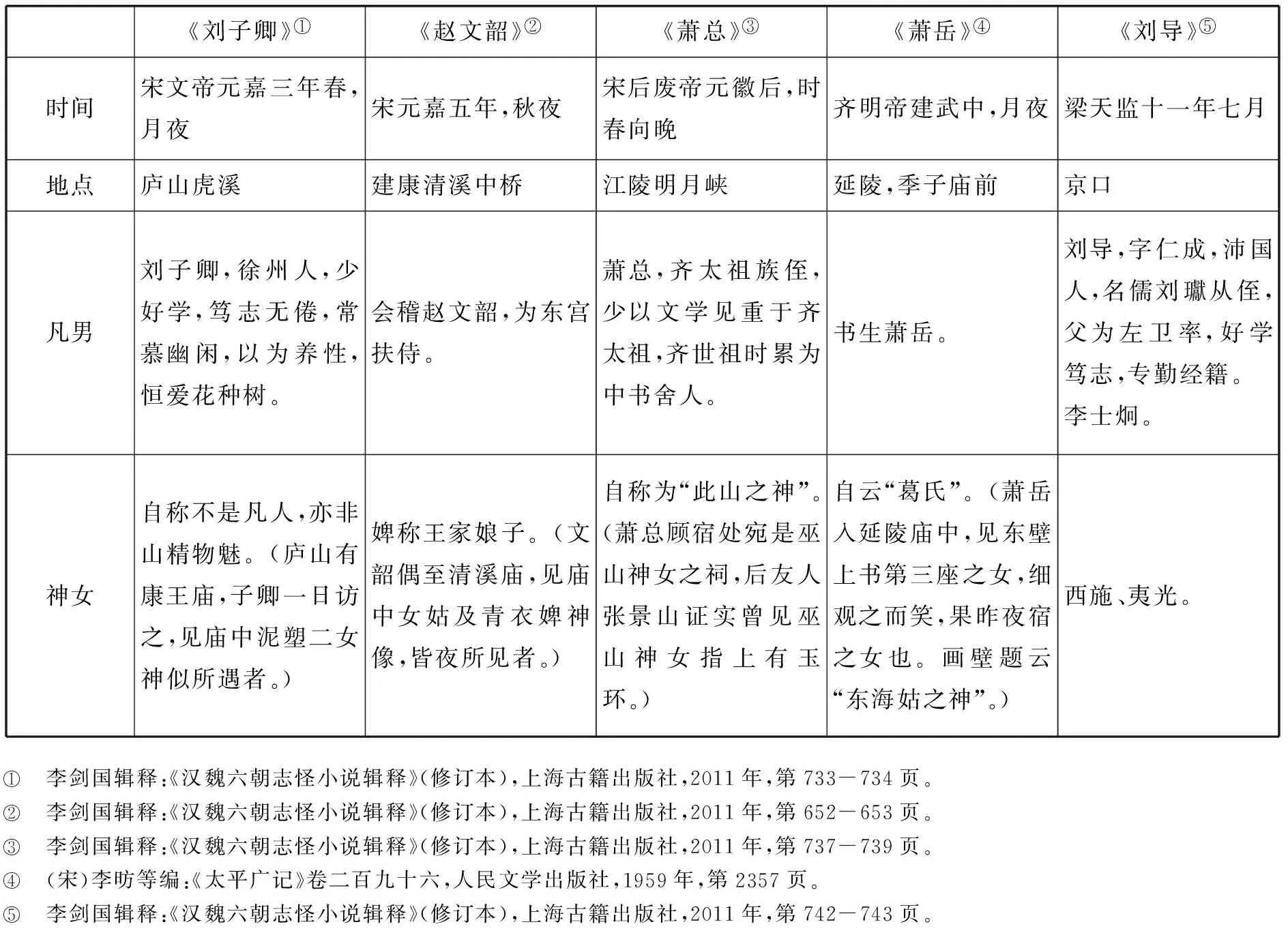

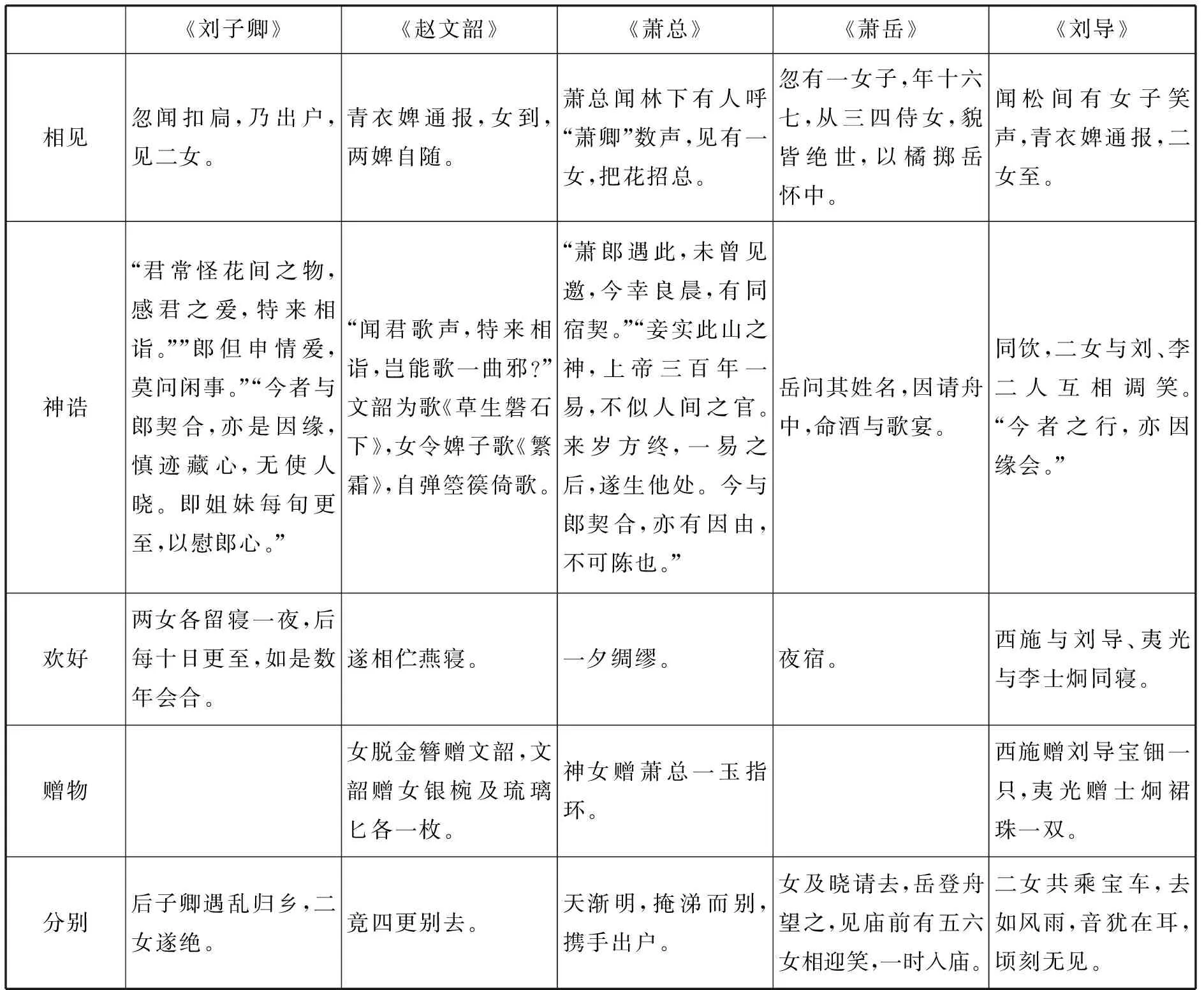

此类故事以六朝末期文人创作的《稽神异苑》《八朝神怪录》中的相关作品为代表,两书中比较完整的人神恋故事有:《刘子卿》《萧总》《萧岳》《首阳山天女》《刘导》《赵文韶》。其中前四则《稽神异苑》和《八朝神怪录》两书互见,《赵文韶》故事《稽神异苑》不载,但又见于吴均《续齐谐记》,《八朝神怪录》可能抄自《续齐谐记》。除《首阳山天女》之外,其他故事的男主人公都是士人,《首阳山天女》是一个神女为帝王所逼而化虹遁去的故事,暂不列入讨论。《刘子卿》《萧总》《萧岳》《刘导》《赵文韶》在情节和结构上存在共性,下面从不同情节元素角度进行比对。需要说明的是,《刘导》故事中的女主人公实际上为历史人物的鬼魂而非神女,但鉴于故事模式的雷同,仍将其纳入比对之列。

《刘子卿》①《赵文韶》②《萧总》③《萧岳》④《刘导》⑤时间宋文帝元嘉三年春,月夜宋元嘉五年,秋夜宋后废帝元徽后,时春向晚齐明帝建武中,月夜梁天监十一年七月地点庐山虎溪建康清溪中桥江陵明月峡延陵,季子庙前京口凡男刘子卿,徐州人,少好学,笃志无倦,常慕幽闲,以为养性,恒爱花种树。会稽赵文韶,为东宫扶侍。萧总,齐太祖族侄,少以文学见重于齐太祖,齐世祖时累为中书舍人。书生萧岳。刘导,字仁成,沛国人,名儒刘瓛从侄,父为左卫率,好学笃志,专勤经籍。李士炯。神女自称不是凡人,亦非山精物魅。(庐山有康王庙,子卿一日访之,见庙中泥塑二女神似所遇者。)婢称王家娘子。(文韶偶至清溪庙,见庙中女姑及青衣婢神像,皆夜所见者。)自称为“此山之神”。(萧总顾宿处宛是巫山神女之祠,后友人张景山证实曾见巫山神女指上有玉环。)自云“葛氏”。(萧岳入延陵庙中,见东壁上书第三座之女,细观之而笑,果昨夜宿之女也。画壁题云“东海姑之神”。)西施、夷光。①②③④⑤李剑国辑释:《汉魏六朝志怪小说辑释》(修订本),上海古籍出版社,2011年,第733-734页。李剑国辑释:《汉魏六朝志怪小说辑释》(修订本),上海古籍出版社,2011年,第652-653页。李剑国辑释:《汉魏六朝志怪小说辑释》(修订本),上海古籍出版社,2011年,第737-739页。(宋)李昉等编:《太平广记》卷二百九十六,人民文学出版社,1959年,第2357页。李剑国辑释:《汉魏六朝志怪小说辑释》(修订本),上海古籍出版社,2011年,第742-743页。

续表

《刘子卿》《赵文韶》《萧总》《萧岳》《刘导》相见忽闻扣扃,乃出户,见二女。青衣婢通报,女到,两婢自随。萧总闻林下有人呼“萧卿”数声,见有一女,把花招总。忽有一女子,年十六七,从三四侍女,貌皆绝世,以橘掷岳怀中。闻松间有女子笑声,青衣婢通报,二女至。神诰“君常怪花间之物,感君之爱,特来相诣。””郎但申情爱,莫问闲事。”“今者与郎契合,亦是因缘,慎迹藏心,无使人晓。即姐妹每旬更至,以慰郎心。”“闻君歌声,特来相诣,岂能歌一曲邪?”文韶为歌《草生磐石下》,女令婢子歌《繁霜》,自弹箜篌倚歌。“萧郎遇此,未曾见邀,今幸良晨,有同宿契。”“妾实此山之神,上帝三百年一易,不似人间之官。来岁方终,一易之后,遂生他处。今与郎契合,亦有因由,不可陈也。”岳问其姓名,因请舟中,命酒与歌宴。同饮,二女与刘、李二人互相调笑。“今者之行,亦因缘会。”欢好两女各留寝一夜,后每十日更至,如是数年会合。遂相伫燕寝。一夕绸缪。夜宿。西施与刘导、夷光与李士炯同寝。赠物女脱金簪赠文韶,文韶赠女银椀及琉璃匕各一枚。神女赠萧总一玉指环。西施赠刘导宝钿一只,夷光赠士炯裙珠一双。分别后子卿遇乱归乡,二女遂绝。竟四更别去。天渐明,掩涕而别,携手出户。女及晓请去,岳登舟望之,见庙前有五六女相迎笑,一时入庙。二女共乘宝车,去如风雨,音犹在耳,顷刻无见。

将此表与李丰楙先生所列的《(神女传说)情节单元对照表》*李丰楙:《误入与谪降:六朝隋唐道教文学论集》,台湾学生书局,1996年,第150-152页。比较,我们能看到不同时期神女小说的演化之迹。首先,从整体结构上说,《八朝神怪录》中的神女故事和《成公智琼》等相比,缺少了服食、赠诗和再遇等环节。就“服食”而言,上表之中虽然也有人神共宴的描写,但饮食之物乃是凡男所备酒席,而非神女所带行厨。“赠诗”环节,上表五则中只有《赵文韶》有对歌之事,歌曲内容和降真诗也大相径庭。“再遇”环节,《赵文韶》和《萧岳》故事中凡男入神庙见神像是在分离之后的,勉强也可以看作是再遇,但与泥胎木塑显然不能有实质性交流,而且设置这一环节的目的是要揭示神女的身份,而非继续未竟之缘。其次,从各情节单元的内容来看,男女主角身份等也都已经发生了变化。《成公智琼》中的弦超是个小吏“从事掾”,《杜兰香》中的张硕是个捕鱼郎,《何参军女》中刘广是个田舍少年,身份都很低。《真诰》中的三个神女故事的男主人公羊权、杨羲、许谧倒都是士族,但仍然不及上表中五个故事的男主人公身份显赫。况且,《真诰》中所要强调的是凡男家族的修道之风,而上表中对这五个男主人公的描写却着重于他们的好学和才华,说明作者更认同的是他们的书生身份。从神女身份而言,两个表格也对照出明显的不同。在《成公智琼》等故事中,神女都会表明(或由他人介绍)自己的来历和身份,而且她们具有一个共性,都是为王母所养,是天上玉女。而上表中除《刘导》故事中的西施、夷光外,其他神女都对自己的真实身份含糊其词、避而不谈,男主人公发现祠庙后才能揭开她们的身份之谜。这些女神也不是天上玉女,而是山神或地方俗神,和《真诰》中的神女在宗教属性上有着根本的不同。再次,从男女双方的互动来看,虽然都是神女占据主动,但《成公智琼》等故事中的神女都是要求和凡男结为夫妇,但上表中的神女求的却只是一夕之欢,不要求夫妻名分,“但申情爱,莫问闲事”,这和《真诰》中宣称的“有夫妇之名不行夫妇之迹”截然相反。可见,六朝末期的神女小说和早期的神女故事相比在内容和形式上都有了很大变化。

怎么理解这些变化呢?上文说到,小南一郎、李丰楙对于杜兰香等神女的来历有一个基本判断,认为她们都是未婚早夭的女子,具有婚配的需要,因此她们和凡男之间的人神恋其实具有冥婚的性质,以此实现再生或得到香火供养。这一点和清溪小姑等有明显的不同,康王庙神女、清溪小姑、巫山神女、季子庙神女,这些都是有祠庙供养和有较长的信仰历史的神祇,她们不需要再通过婚配来得到香火,因此她们和凡男之间的来往也只能是露水姻缘。另外,从神祇等级来说,清溪小姑、巫山神女是祠庙的主神,而康王庙和季子庙中的神女则是从属于康王和季子的陪祭神,很可能具有主神配偶或眷属的身份,因此她们和凡男恋爱就显得名不正言不顺了,所以在《刘子卿》故事中,两神女对自己的身份绝口不提,并且嘱咐刘子卿要保密。《太平寰宇记》卷八十九引《异苑》中的一个故事可以佐证这一构想:

交州阮郎,晋永和中出都,至西浦泊舟,见一青衣女子,云杜兰香遣信,托好君子。郎愕然云:“兰香已降张硕,何以敢尔?”女曰:“伊命年不修,必遭凶厄。钦闻姿德,志相存益。”郎弯弓射之,即驰牛奔毂,轩游霄汉。后郎寻被害也。*李剑锋:《汉魏六朝小说史料研究》,山东教育出版社,2015年,第215页。

可见,民间信仰给神仙世界也构筑了一套和世俗社会相仿的伦理秩序,已有配偶的神仙不能移情别恋,也不能随心所欲地发展人神之恋,所以《刘子卿》等故事中的神女和凡人之间的遇合实际上是婚外恋或“无媒苟合”。

通过对六朝时期神女婚姻状况的检讨,我们发现,在民间信仰中,神女要获得独立神格,几乎都要经历婚姻的试炼,或者通过结婚而获得供养,或者要摆脱破裂婚姻,这说明民间信仰世界的架构是以现实中男性中心的社会结构为根据的。而同样是因为这一点,男神不需要通过婚姻就能获得独立神格,除了天神地祇之外,六朝时期的男神多是一些生前为英雄人物的人神,比如伍子胥、蒋子文、项羽、苏峻等,他们生前的功业决定了死后的神格,又因为已有配偶眷属,也并不需要另行婚配。特别是由于神仙世界中家庭结构和生育功能架构不完整,男神不必为了生育后代而进行婚配,这也导致男神不像女神那样具有强烈的婚姻诉求。而且随着人们理性的觉醒,以人牲祭祀为本源的“河伯娶妇”现象也大大减少了。以上原因导致“男神女人式”人神恋故事在数量上远远少于“女神男人式”故事。

(三)巫者的作用

祠庙信仰和巫祝群体关系密切,我们在众多人神恋小说中也能看到巫者的作用,如上文所言,“成公智琼式型”故事真正的传说者就是故事的男主人公,他们往往具有巫觋背景,这是一种传统的“阳巫接阴神,阴巫接阳神”的招神方式,可以上溯到楚辞的时代,对六朝“女神男人式”人神恋故事的形成又产生了影响。这种故事的翻版,即女巫和男神的恋爱故事,在六朝小说中也有一例,即《搜神后记·吴望子》:

所谓“鼓舞解事者”即巫师以歌舞祠神禳除灾病,事主邀请吴望子,她到了之后跪拜神座,说明吴望子就是那个被邀祠神的女巫,这则故事讲的就是一个女巫和所祠男神的恋爱故事。

按照神明和巫师的性别差异来说,神明和巫觋之间的接遇方式有四种:男巫接男神,男巫接女神,女巫接男神,女巫接女神。如果出现性别交叉的情况,就容易发生巫神(人神)恋故事,但现实中男性巫师很少,大部分巫师都是女性,极少数男性巫师也会接遇女神,这就是“成公智琼型”故事的来源。理论上说,女巫接男神和女巫接女神的案例应该是比较多的,但现实却是我们在汉魏六朝小说中只能找到《吴望子》这一个案例,这是因为楚辞中以“阴神接阳巫、阳巫接阴神”模拟两性恋爱的通神方式在六朝时期已经基本上被淘汰了。据林富士分析,六朝时期的巫师的通神方式以“附身”或“见鬼”为主,*林富士:《中国中古时期的宗教与医疗》,台湾联经出版事业公司,2008年,第416-420页。“附身”必然是时间短暂的,而“见鬼”则由于人鬼异途也不会产生婚恋关系,六朝时期巫师的这种通神方式决定了巫神恋爱故事的少见。另外还有一个原因,无论男女,巫师也是要成家的,即使是女巫,也少有终身不嫁以奉神的例子,一旦成亲,就不能再以恋爱关系通神,这也是《吴望子》故事中“望子忽生外意”,神“便绝往来”的原因所在。总之,六朝巫觋的现实状况导致了以巫师为原型的人神恋故事和“神女”传说数量很少。

除了这种接近实录的巫神恋故事外,女巫和“神女”形象的塑造也有密切关系。李道和认为,“女鸟”故事中的“女鸟”来源于女巫:“首先,女巫和女鸟皆为女性,体现了母系传承的特点”;“其次,女巫和鬼鸟都有夺取民间子女的恶习”;“第三,同女鸟‘衣毛为飞鸟’近似,巫也往往用鸟通灵或巫本身即作羽饰鸟型”;“第四,女巫和女鸟都有浴水的行事”*李道和:《女鸟故事的民俗文化渊源》,《文学遗产》2001年第4期。。这种说法很有道理,而在汉魏六朝小说中,常有神女变形为鸟的记载,上文所引“东陵圣母”故事中,东陵圣母庙中有一青鸟可为传递消息,结合女鸟变形的解释,这只青鸟可能是喻指庙中巫女或圣母的侍女,因为汉魏时期的侍女常着青衣。“巫”指女性巫师,“觋”指男性巫师,但巫觋群体以女性为主导,少有男性巫师,一般认为,这是因为“巫”的出现在母系氏族社会时期*万晴川:《巫文化视野中的中国小说》,中国社会科学出版社,2003年,第16-19页。。而到了父系社会中,“巫”仍然是一个性别比较单一的群体,这就导致了巫师和世俗男子的交往中有强烈的性别意识,容易发生两性纠葛,或者两性情好,女巫和世俗男子的恋爱故事就流变成人神恋传说;或者两性对抗,比如“天鹅处女型故事”中的禁制和对抗因素,按照李道和的解读,其实就反映了女巫作为一个性别意识强烈的群体对男权婚姻的不驯和反抗意识。由巫女群体凝结成的“神女”是一个内涵丰富的意象,它在后世文学中不断闪现,其内涵虽然有不同的变化,但基本保持了它的女性特征,从源头来说,巫觋群体中的阴盛阳衰现象是导致“女神(神女)”意象比“男神”意象更突出、更闪耀的决定性原因之一。

二、小说作者的男性本位

在以“性梦幻”解释人神恋文学中的女神主导局面时,有人提出了男性视角来进行补充,“认为这些性梦幻的讲述者全是男人,因而,它们都是站在男性的立场,表现男人的心态”,*蔡堂根:《中国文化中的人神恋》,浙江大学人文学院古籍研究所2004年博士论文,第113页。这一说法很有道理,具体到古小说创作中,就涉及到作者性别的问题。汉魏六朝时期的古小说乃至整个中国古典小说的作者队伍几乎都是男性,女性是小说的被表现者,男性是表现者,这一局面的形成虽然有显而易见的原因,但目前还缺乏具体而详细的论证。下面我们以汉魏六朝小说史为例,来考察古小说作者为什么几乎全是男性,没有女性。

事实上,在小说的起源之初,是有女性参与创作的。《西京杂记》中很多故事的传说者是宫廷艺人和出宫的宫人,比如有一位宫女贾佩兰,《西京杂记》和《搜神记》都曾记载了她讲述的故事,《西京杂记》卷三记载:

戚夫人侍儿贾佩兰,后出为扶风人段儒妻。说在宫内时,见戚夫人侍高帝,尝以赵王如意为言,而高祖思之,几半日不言,叹息凄怆,而未知其术。辄使夫人击筑,高祖歌《大风》诗以和之。又说在宫内时,尝以弦管歌舞相欢娱,竞为妖服,以趋良时。十月十五日,共入灵女庙,以豚黍乐神,吹笛击筑,歌《上灵之曲》,既而相与连臂,踏地为节,歌《赤凤凰来》。……戚夫人死,侍儿皆复为民妻也。*王根林校点:《西京杂记》(外五种),上海古籍出版社,2012年,第26页。

这是小说产生初期宫廷侍女参与故事传说和小说创作的例证,宫廷宫人、艺人和方士群体关系密切,而方士是早期小说的实际作者,这一点基本上已经成为学界的共识。除了宫女之外,也有女方士参与小说创作的例证,如《博物志》记载:

汉末关中大乱,有发前汉时宫人冢者,人犹活。既出,平复如旧。魏郭后爱念之,录着宫内,常置左右,问汉时宫中事,说之了了,皆有次序。及郭后崩,哭泣过礼,遂死焉。*(晋)张华撰,范宁校证:《博物志校证》卷七,中华书局,1980年,第86页。

夸口自己寿命长久,曾见前代故事是汉魏方士常用的“大言”,因此这位“前汉宫人”的实际身份应是一位女方士,她向郭后讲述的那些“汉时宫中事”,就是她所创作的小说。可见,作为一种口头文艺时期的小说,曾经有过女性作者的参与。但是在小说文体逐渐确立和发展成熟之后,女性作者却渐渐绝迹了,这是出于什么原因呢?

基本上,我们可以将汉魏六朝时期的小说作者按照身份分为三类:参与民间集体创作的普通百姓,方士及道士、文士。抛开第一类不谈,我们来看一下方士群体,其中有一些女方士,《列仙传》和《神仙传》有集中记载。《列仙传》七十多位仙人中有六位女仙:江妃二女、弄玉、钩翼夫人、毛女、女丸,其中江妃二女合为一传,弄玉附在《萧史》传中,另外《园客》中还出现了一位神女助园客收蚕。这些人有明确修仙举动的只有“毛女”和“女丸”二人,而毛女还是偶遇道士得道,因此真正称得上女方士的只有“女丸”一人,这和《列仙传》中的男性方士数量相比,几乎可以忽略不计。再看《神仙传》,《四库》本《神仙传》收八十四人,其中女方士有六人:太阳女、太阴女、太玄女、樊夫人、东陵圣母、程伟妻,在《神仙传》所有方士中性别比例也是比较低的。从《列仙传》和《神仙传》来看,女方士本来就是一个人数较少的群体,而且随着时代的发展,方士逐渐舍弃了摇动唇舌的讲故事技艺,和艺人群体分离了开来,方士特别是女方士参与小说创作的记载越来越少。比如这两部仙传中的女方士,主要修习房中术、丹方道、五行道等,擅长异形变化、黄白术等,没有她们讲说故事的记录。其实如果女方士群体人数众多的话,是有可能改变人神恋作品格局的,比如《女丸》《太阴女》等都讲到了男性仙人传授她们交接之道的情节,这一情节稍加变化就可以演变成男仙女人式的人神恋故事,但可惜女方士人数太少,这种假设也就没办法实现了。

虽然史有明文的女方士人数不多,但随着道教的发展,汉魏以后女性道众的数量逐渐壮大了起来,有些女道士还成为很有宗教影响力的人物,比如上清派祖师魏华存,本来是天师道的女祭酒,两晋之际南渡,和弟子杨羲、许谧等人共同创立了上清派,《真诰》中尊称她为“南岳夫人”。另外,《真诰》卷十二、卷十三中也记载了不少女仙,她们都是由凡人学道升仙,生前都是女道士,比如东晋著名道士鲍靓的妹妹鲍姑。随着女性教众的增加,出现了更多的女性传道者和女性传道作品,《真诰》中不少降真诗就标明出自女仙之手,这些降真诗代表了像魏华存这样的士族修道女性的文学水平和趣味。不过,至今没有女道士参与小说创作的记载。和上清派有关的小说作品确实有一特色:女性仙真较多,而且对“仙女下凡”的母题很感兴趣,比如《真诰》中的三个故事。一方面,这确实和女道士数量和地位的提高有关,像南岳夫人、紫微夫人这样的女仙下降,开悟修道者,其实就反映了像魏华存这样的女道士在上清派中的重要地位;但另一方面,“仙女下凡”所要帮助点拨的都是男性修道者,像安妃故事中还用人神恋关系来勉励杨羲,这其实还是男性本位。

为什么少有仙真下降开悟女修道者的例子呢?从《真诰》中女仙的成仙之道就可以看出来,她们之所以修仙有成,主要是因为有修道或行善的男性祖先或男性亲属。比如《真诰》卷十二:

鲍靓,靓及妹,并是其七世祖李湛、张虑,本杜陵北乡人也,在渭桥为客舍,积行阴德,好道希生,故今福逮于靓等。使易世变练,改氏更生,合为兄弟耳。根冑虽异,德荫者同,故当同生氏族也。今并作地下主者,在洞中。*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十二《稽神枢第二》,中华书局,2011年,第211页。

同卷“周爰支”事:

明晨侍郎周爰支者,汉河南尹周畅伯持之女也。畅,汝南安成人,好行阴德,功在不觉。曾作河南尹,遭大旱,收葬洛阳城帝客死骸骨万余人,为立义冢祭祀之,应时大雨,丰收。所行多是此辈。太上处以畅有阴行,令爰支从南宫受化得仙,今在洞中。爰支亦少好道,服伏苓三十年,后遇石长生,教之以化遁。化遁,上尸解也。*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十二《稽神枢第二》,中华书局,2011年,第218页。

卷十三“赵素台”事:

赵素台是赵熙女,汉时为幽州刺史,有济穷人于河中、救王惠等于族诛、行阴德数十事,故其身得诣朱陵,儿子今并得在洞天中也。熙恒出入在定录府,素台数微服游行道巷,盼山泽以自足矣。*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十三《稽神枢第三》,中华书局,2011年,第225页。

同卷“窦琼英”事:

窦琼英者,窦武妹也,其七世祖有名峙者,以藏枯骨为业,以活死为事,故祚及于英身矣。*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十三《稽神枢第三》,中华书局,2011年,第226页。

同卷“韩太华”事:

韩太华者,韩安国之妹也,汉貳师将军李广利之妇也,利宿世有功德。利今亦在南宫受化。*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十三《稽神枢第三》,中华书局,2011年,第226页。

同卷“李奚子”事:

李奚子者,李忠之祖母也。忠,晋初东平太守,忠祖父,田舍人耳,而多行阴德,常大雪寒冻而不覆积稻,常露谷于园庭,恒恐鸟雀饥死,其用心如此。*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十三《稽神枢第三》,中华书局,2011年,第226页。

从以上诸女仙成仙过程可以看出,她们主要是因为男性祖先或亲属有福报阴德而成仙的,其中当然也有些自己修炼的,像周爰支“少好道,服茯苓三十年”;还有些人自己有行善功德,比如卷十二末尾列有几名女仙:“张姜子,西州人张济妹也。李惠姑,齐人,夏侯玄妇也。施淑女,山阳人,施绩女也。郑天生,邓芝母也。此数女子,昔世有仁行令问,并得在洞中。”陶弘景注云:“今此诸人,或称女,或称妇,或称母,盖各取名达者而言之,非必因附其功福所及也。”*(梁)陶弘景撰,赵益点校:《真诰》卷十三《稽神枢第二》,中华书局,2011年,第222-223页。意思是,之所以要列出这些女性的男性亲属,是因为男性更有名,不一定是因附这些男性亲属的功德,但潜台词是陶弘景也承认因附男性亲属的功德是女性成仙的主要途径之一。上清派这种女性成仙方式的路径其实是按照古代社会的两性纲常来设计的,因为女性是男性的附属,不能自己独立创造功业;又由于女性要出嫁“归”于他姓,所以祖先功德的荫庇就像姓氏和血缘一样是从男性家长那一系流传的,女性即使自己有功德,也主要是惠及自身(或转世后身)而不会荫及子孙。这种基于男性家长制的成仙方式设计,决定了上清派主要的传教和开悟对象是男性,因此在上清派文学中的人神遇合,凡人以男性为主。这在根本上是由当时社会的发展状况和意识形态决定的,女性道教徒的增多并不能改变这一局面。

再简单谈一下文士作者的情况。六朝时期,有一些受到良好教育的士族女性参与文学创作,但她们的兴趣基本上集中在诗文特别是诗歌领域,即使有宗教背景的女性如魏华存等也只在降真诗创作上有所参与,几乎没有女性文人关注到小说这种文学样式,更不必说进行小说创作。当然,即使在男性文人中,关注和参与小说创作的人数也很少,文人“有意为小说”更是要到六朝末期才实现,所以六朝女性对小说的不敏感,也不必苛责。只是这种状况必然加剧了古小说创作的男性本位倾向,而缺乏对女性情感需求的深度揭示。

最后谈谈巫女群体。其实在汉魏六朝时期的社会阶层中,巫觋群体和志怪小说的关系最密切,而且这又是一个以女性为主导的职业,本来应该有助于补足小说创作中的女性视角,但现实却是,六朝时期的巫女群体在古小说创作中处于严重缺席的状态。只有少数故事有巫女参与创作的痕迹,比如上文所引《吴望子》故事,我们有理由怀疑,吴望子和苏侯神的人神之恋本来就是由吴望子本人编造出来。但除此之外的小说作品乏善可陈,之所以出现这种情况,最根本的原因是巫女理性的缺乏和文化水平的低下。处在对鬼神的狂热信奉中,是很难再用客观理性的态度去审视人神关系的,这种第三者视角的缺失使得巫女无法成为故事的讲述者。而且,自殷周革命之后,巫觋的地位日趋低下,处在社会底层的巫女接受不到良好的文化教育,她们所擅长的技艺除了“通神”之外,就是祠神的歌舞和幻术,所以巫女的出路除了嫁人之外,便只有向歌姬舞女转化,就像下文所引《晋书》中的丹、珠二女一样。但男性巫师却不一样,有些人可以担任小吏,比如《成公智琼传》中的弦超,而《真诰》中最重要的“灵媒”杨羲则是一个中级官吏。社会阶层的上升同时带来了文化水平的提高,像杨羲这样娴于辞章的灵媒绝对是可遇不可求的,所以他能承担创教重任,同样具有灵媒体质的周子良所创作的《周氏冥通记》在文采和思想性上就远逊于《真诰》,杨、周二人的文化水平和文学修养无疑是这种差异的决定性原因。作为一种文学样式,小说创作本质上是一种文学表达,仅仅有生活经历是不够的,因此,巫女群体无法承担起小说创作的任务。

三、“神女”文学意象的形成和影响

文人群体在进行文学创作时,总会有意无意地去接续文学传统,六朝“人神恋”小说的创作主要受到了两种文学传统的影响:一是神话、传说和民间故事等口头文学的影响,深层次上又和民间宗教及信仰有关;二是传统诗文中的“神女”意象,特别是“神女赋”文学作品的影响,典型的例子是张敏所作《神女赋》,虽然是根据成公智琼故事而作,但“神女赋”的体裁和名称显然受到了建安文人所作《神女赋》的影响。那么,“神女”意象是怎样影响到“人神恋”小说创作,并进一步促进了“女神男人式”成为主导的呢?我们认为,这和“神女”形象的现实原型有关。

最早提炼出“神女”这一意象的是《高唐赋》,笔者曾撰文分析,巫山神女的原型是汉武帝所信奉的“神君”*董舒心:《“巫山神女”故事原型新探》,《文学研究》2017年第2期。,在《汉武故事》之中,楚服、神君、宛若、徐仪君都是擅长房中术的巫女,这不禁让我们怀疑古代是否存在一个“巫娼”群体。早在上世纪三十年代,王书奴先生在《中国娼妓史》中就提出中国娼妓起源于殷商时代的“巫娼”,但这一结论是他根据古代其他文明的事例类比推理而出的,武舟《中国妓女文化史》对这一观点进行了反驳,断言“巫娼时代”在中国“历史上是根本不存在的”。*武舟:《中国妓女文化史》,东方出版中心,2006年,第47页。我们认为武舟的结论也有些过于绝对了,《汉武故事》中已经出现了几个可以称之为“巫娼”的巫女形象。房中术是中国古代方术之一种,而方士本来和巫觋就有密切关系,掌握房中术的女巫和女方士进行的卖淫实质上也就等同于巫娼。《汉武故事》中说到“徐仪君”靠房中术风靡一时:“诸侯贵人更迎致之,问其道术,善行交接之道,无他法也。受道者皆与之通,或传世淫之,陈盛父子皆与之行道,京中好淫乱者争就之。”*《汉武故事》,《古今逸史》本,严一萍辑选《百部丛书集成》,台北艺文印书馆,1966年。这位徐氏的行径和名妓并无不同。当然,中国古代的这种“巫娼”和古巴比伦、古希腊的女祭司有明显不同,“巫娼”并不是一种制度,即使在巫觋或方士群体中,“巫娼”也是少数派,而且她们通常是为权贵阶层服务的;最根本的是,古巴比伦、古希腊女祭司的宗教性卖淫是为了事神,而中国古代的“巫娼”是为了贵生,也就是出于养生、生育、性欢乐等实用性目的。《列仙传》中记载的“女丸”与男子交接并不是卖淫,而是为了长生,这种以房中术为主要修行方法的流派在道教中也有传承,葛洪《神仙传》中的“太阳女”“太阴女”就是这种情况。

汉魏之后,巫女中的一部分人分化为女方士和女道士,另外一部分人则继续保持“巫女”身份,以方术交接权贵,她们的身影在典籍中仍时有显现,如《晋书·夏统传》记载:

其从父敬宁祠先人,迎女巫章丹、陈珠二人,并有国色,庄服甚丽。善歌舞,又能隐形匿影。甲夜之初,撞钟击鼓,间以丝竹,丹、珠乃拔刀破舌,吞刀吐火,云雾杳冥,流光电发。*(唐)房玄龄等撰:《晋书》卷九十四《隐逸传·夏统传》,中华书局,1974年,第2428页。

夏统见到这两人的时候,她们完全是一副交际花的形容:“忽见丹、珠在中庭,轻步佪儛,灵谈鬼笑,飞触挑柈,酬酢翩翻。”而且她们不仅是以歌舞和幻术取悦贵人,还和夏统的从兄弟们保持性关系,夏统斥之为“奈何诸君迎此妖物?夜与游戏,放傲逸之情,纵奢淫之行,乱男女之礼,破贞高之节”!*(唐)房玄龄等撰:《晋书》卷九十四《隐逸传·夏统传》,中华书局,1974年,第2429页。《晋书·夏统传》记载的章丹、陈珠二人为我们保留了珍贵的巫娼资料,从文中可见,当时像丹珠二人这样的女巫不仅要参与祭祀,而且容貌美丽、擅长歌舞和幻术(即魔术),身份非常类似权贵之家豢养的家伎,只是她们可能并不专属于一家或一人,而是辗转权贵各家之间。而更值得注意的是,丹珠二人身上的宗教性已经很淡了,取而代之的是她们的娱乐价值,这表明女巫中的一部分人在向女艺人和家伎的群体转化。如果要探讨中国古代娼妓的来源,不能忽视这样一个“巫娼”群体。

《晋书·夏统传》中对丹珠二人的形容很容易让我们联想起“神女”形象,“并有国色,庄服甚丽”“轻步佪儛,灵谈鬼笑”,而且她们擅长的幻术“隐形匿影,……吞刀吐火,云雾杳冥,流光电发”也会让人以之为神仙,如果当时人以她们为原型写作塑造“神女”形象是很容易理解的。我们认为“巫山神女”故事是以“汉武帝会神君”故事为原型的,而“神君”在《汉武故事》中就是一个擅长房中术的巫女。建安年间,王粲等人作《神女赋》也有可能参考了现实中的巫女原型。根据《博物志》的记载,曹操身边聚拢了一批方士,其中如甘始、左慈、东郭延年都“行容成御妇人法”,而曹操本人也曾经修习过,虽然曹氏政权对女巫这一群体的态度史无明文,但曹操喜欢歌伎却是不争的事实。有论者指出,东汉中期之前的辞赋作品中出现的神女形象(如玉女、宓妃、素女)的原型“乃是汉代从事歌舞表演的乐伎”*侯文学:《玉女形象的生成过程考察》,《学术研究》2010年第2期。,但建安文人的“神女赋”作品中的神女原型应该也不脱这一群体,她们之中应该有部分从巫女转化而来的人。虽然曹植《辨道论》说曹氏父子对方术的态度是“自家王与太子及余兄弟,咸以为调笑,不信之矣”*(魏)曹植撰:《曹植集校注》卷一,赵幼文校注,中华书局,2017年,第278页。,但在个性解放思潮已经开始涌动的文人集团中试行房中术,或者与女伎、巫女之间发生风流韵事都是有可能的事情,陈琳、杨修《神女赋》中的相关字句也证明他们所认为的“神女”确实和性爱有关。因此,本文认为,汉魏“神女赋”系列作品中的“神女”意象应以巫娼(包括歌伎舞女)为原型。

既然是以巫娼及歌儿舞女为原型,赋体文学中的“神女”就是一种自荐枕席的形象,这种形象迎合了男性作者的男性中心心理,影响到了后来文人的“神女”小说创作,“女神男人式”人神恋小说数量的众多在一定程度上是受到文学传统影响的结果。并且,在创作中,男性文人继续把自己对某一类型女性的观察投入到“神女”形象的塑造中,有些六朝小说中的“神女”形象以贵族女性和妓女群体为原型,前者以《汉武帝内传》为代表,其中西王母和上元夫人的打扮分明是贵族妇女的形象;后者则以《幽明录》和《八朝神怪录》中的某些人神恋作品为代表。我们在考察《幽明录》对民间故事的改造时发现,作者在对“仙窟艳遇型”和“仙女下凡型”故事的改写中,借鉴了侍女和妓女的形象来塑造仙女,比如《妙音》故事中对仙境的描写:“列房栊户,可有数十间,皆女子,姿容妍媚,衣裳鲜丽。或抚琴瑟,或执博棋”*(南朝宋)刘义庆撰:《幽明录》卷一,郑晚晴辑注,文化艺术出版社,1988年,第14页。。这显然是按照贵族小姐的模样来写的,值得注意的是,这里突出了仙窟之中都是女子的印象,应与“姑娘庙”信仰有关。无论作者是否了解这一民俗意义,《幽明录》对“仙窟”的创造性描写应和士人阶层纵情声色的生活有一定关系,李丰楙先生在考察“仙窟艳遇型”故事时也提出,“以身相许的玉女是否尚有歌妓身份之嫌疑”*李丰楙:《误入与谪降:六朝隋唐道教文学论集》导论,台湾学生书局,1996年,第20页。?

六朝末期文人所作人神恋小说《刘子卿》等故事中神女的原形多为祠庙塑像,从这一情节来看,这些作品吸取了“神女迎夫型”故事的营养,但有加工和改造。在结构上,作者将典型“神女迎夫型”故事中的庙中见塑像情节由故事开头挪到了结尾,给读者制造了一种揭开谜底的感受;在主旨上,《刘子卿》等舍弃了“神女迎夫型”故事中核心的恐惧和死亡母题,将人神之恋从人牲祭祀转化成一场风流韵事,体现出不同于民间故事的作者主体意识。这种改变是由作者的身份决定的,《刘子卿》等属于文人小说,关于《刘子卿》等小说的内涵,有论者指出:“以士子为主人公的人神恋小说充分地展示了文人士子的诗酒才华和对‘万年一时’的美丽邂逅的浪漫想象,即可总结为文人风流自赏的心态表露。”*王以兴:《现实缺憾的虚幻补偿和风流自赏的士子情怀——从主人公不同身份看魏晋南北朝人神恋小说》,《温州大学学报》2014年第3期。这一总结大致是不错的,但没有触及到故事文本的根本意蕴。《刘子卿》等小说中没有明确神女的身份,只是以祠庙神像进行暗示,这其实说明在小说中神女的身份并不重要,作者的趣味并不在于证明神明的存在,而是要把一段男女关系写得迷离恍惚、唯美浪漫。当时文人之所以写作这种人神恋小说,本文认为和南朝时期的娼妓文化有重要关系。据学者研究,南朝时期江南一带出现了比较活跃的私妓,著名的有刘宋的姚玉京和南齐苏小小,“有的是倚门迎客,有的是送身上门”,*武舟:《中国妓女文化史》,东方出版中心,2006年,第38-40页。而《刘子卿》等小说中的人神之恋,就颇似妓女送身上门的场景。神女的言行颇为放荡,除《赵文韶》中有唱和描写外,其他故事中神女现身后都是直接自荐枕席,《刘子卿》中两神女轮流留寝,毫无羞涩之态;《刘导》中西施、夷光与刘导、李士炯互相调笑,自为匹配,显然也不是符合礼教的男女关系。所以本文认为,《刘子卿》等人神恋小说虽然继承了神女传说的框架,但却是旧瓶装新酒,用神女故事来承载娼妓文化的内核。

从“神女赋”到“神女小说”,“神女”意象的内涵一方面更为丰富,另一方面也继续固化,在“女神男人式”成为人神恋小说主导的过程中,文学作品的接受也起到了一定作用。男性文人在小说创作中继承了“神女赋”等确立的“神女”文学传统,并进一步以男性本位塑造小说中的“神女”形象,加速了“神女”小说及“神女”文学的模式化,后世文人又继续接受这一文学模式,“女神男人式”就成为中国文学中人神恋的主流,历千年而不变。

总之,汉魏六朝人神恋小说植根于民间信仰的土壤中,“女神主导”的突出特点受到汉魏六朝女神崇拜的现实形态的决定性影响,包括神女来源、身份、地位和巫者的作用等因素。同时,作为一种文学体裁,人神恋小说的文学表达与作者立场和文学传统有密切关系,男性作者的单一视角、“神女”文学意象的现实原型等都固化了“女神主导”特点的形成。

汉魏六朝婚恋小说是以小说体裁来表现现实社会婚恋生活的作品,人与神、仙、鬼、妖之间的婚恋故事其实都是人与人之间婚恋关系的折射,是对人在与神、仙、鬼、妖并存的世界中寻找伴侣、慰藉和归宿之道的反映。从宏观的层面看,汉魏六朝人神恋小说中与人恋爱的主体是神或仙,准确地说是神女或仙女与凡男的婚恋故事,神女或仙女通常来自于民间祠庙信仰及从民间信仰中生长出来的道教神仙谱系。古代中国社会是一个稳定而坚固的男权社会,在绝对的男权面前,无数女性遭遇忽视、侮辱和伤害,将未婚而卒少女和冤死女性纳入祠庙信仰本质上是男权社会对弱势女性释放出的怜悯、温情和策略上的怀柔,这是女神崇拜的现实基础。而小说是一种对人性的文学表达,人神恋小说中通常寄予着普通男性追求陪伴、温馨和救赎的心理。无论是民间故事中的“美人幻梦”,还是仙道小说中仙女降真的启示,以及文人小说中对现实宫廷、贵族女性和狎妓生活的隐喻,都是男人对女性的渴望的具象化。表面上看,人神恋小说由于“女有所归”等现实伦理的制约而导致强烈的女神导向,但其实这些女神都是对男性希望和欲望的迎合,是现实社会中明确的男性中心本位决定了人神恋小说的女神导向,而对女性情感需要的忽视则导致了男神小说的缺席。汉魏六朝人神恋小说的“女神主导”特点中隐含着两性权力和情感的博弈,更折射出古代中国社会女性话语权长期缺失的惨淡现实。