利用导弹发射筒进行战斗部地面终点效应试验的可行性研究

庞桂凤,张 琦,李 巍,李 磊

0 引 言

随着弹道导弹精度的日益提高,整体类战斗部攻击硬目标的需求日益强烈。对整体侵彻类战斗部而言,终点效应试验[1,2]是研究战斗部侵彻强度、侵彻能力、装药安定性和引战配合等性能必不可少的项目。

本文在分析采用地面火箭橇和滑膛火炮完成整体类战斗部终点效应试验的优、缺点的基础上,结合本文研究的发射筒的特点,提出了一种利用导弹发射筒进行大口径、大质量、高速度的整体类战斗部终点效应试验的方案。仿真结果表明,方案具有可行性,并可使废弃的导弹发射筒得到充分利用。

本文研究的整体战斗部终点速度马赫数大于2,战斗部试验件约数百公斤,具有复杂的结构约束边界。采用地面火箭橇进行这类战斗部的终点效应试验,存在因振动环境恶劣过考核、研制周期长、试验成本高等缺点;若采用滑膛火炮进行战斗部终点效应试验,则存在炮管加工难度大、生产周期长、制造成本高,因膛内压力过大过考核,结构约束边界模拟不真实等缺点。

弹道导弹发射筒口径大,战斗部作为导弹的一部分与发射筒本身具有较好的相容性。初步分析,通过调整弹射压力和弹射行程,在可接受的弹射过载条件下,可以获得理想的弹射出筒速度,达到战斗部终点效应试验的要求。而且一般导弹发射筒规定使用若干次以后,就废弃不再使用,因此利用发射筒进行地面试验是完全可行的。利用废弃不用的导弹发射筒进行战斗部终点效应试验,还具有试验成本低、研制周期短的优点。

1 系统及方案

试验系统由导弹发射筒、试验件、高速摄像装置和终点效应试验靶 4大部分组成,其中导弹发射筒[3]由发射筒本体、弹射动力装置和适配器组成,如图 1所示。试验时,导弹发射筒水平放置,试验件与适配器固定好后安装于导弹发射筒内,发射筒出口处架设高速摄像装置,用于录制试验件出筒及撞击试验靶时刻的姿态、速度及相关景像[4]。试验靶根据整体战斗部打击目标的特点进行设计、施工,满足试验要求。

图1 试验系统组成示意Fig.1 Composition Diagram of Test System

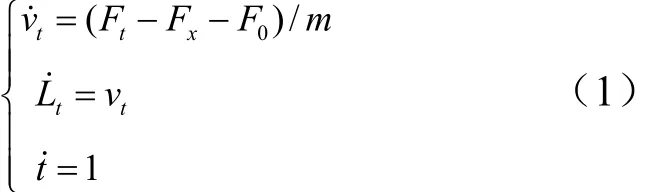

因试验件在发射筒内的滑行时间很短[5],为毫秒量级,为便于计算,假设试验件在发射筒内所受的摩擦力和空气阻力恒定不变。根据能量守恒定律,建立基本方程(1)和辅助方程(2)。

基本方程:

辅助方程:

式中 t为试验件在发射筒内的运动时间;tv为试验件t时刻在发射筒内的速度;tF为试验件t时刻在发射筒内受到的推力;xF为试验件在发射筒内受到的空气阻力;ρ为空气密度,为试验件t时刻在发射筒内的阻力系数, )(txvC =0.2;S为试验件的受力面积;0F为试验件在筒内所受到的摩擦阻力;m为试验件的质量;tL为试验件t时刻在筒内的行程;tΡ为试验件t时刻在筒内受到的压强;φ为试验件的底部直径;μ为滑动摩擦力系数,μ=0.1。

2 计算方法

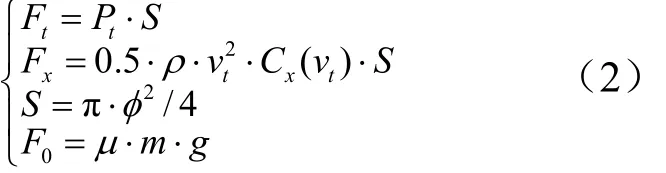

本文采用龙格-库塔法[6],数值求解上述方程组,仿真流程如图2所示。

图2 仿真流程示意Fig.2 The Simulation Flow Chart

3 仿真结果分析

3.1 某典型工况仿真结果分析

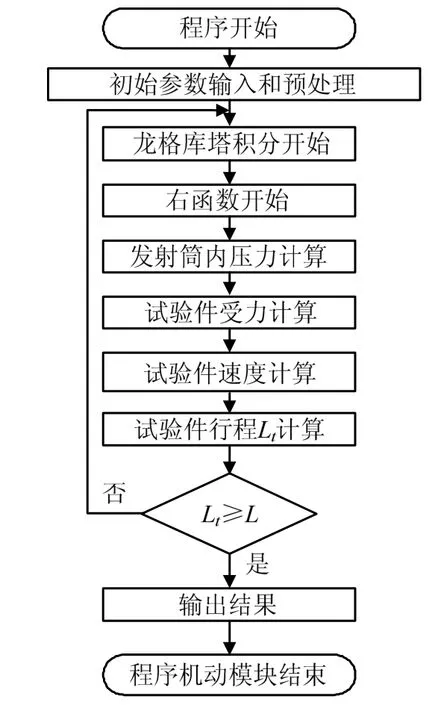

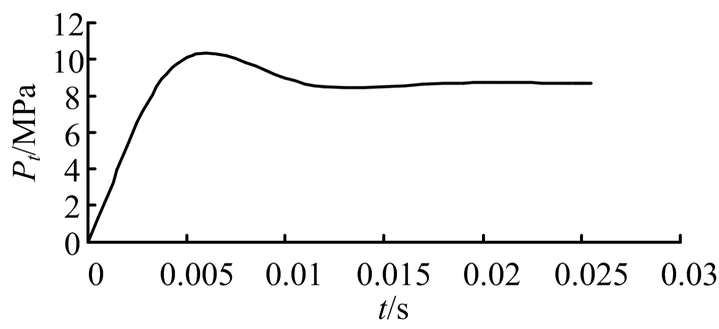

试验件终点速度取700~750 m/s,通过仿真计算可知,所需的弹射压强分别为8.7 MPa和10 MPa,即若发射筒内的弹射动力装置产生的压强处于8.7~10 MPa之间,则试验件可获得满足要求的终点速度。某次典型工况仿真结果如图3和图4所示。

图3 压强-时间变化曲线Fig.3 Intensity of Pressure-time Changes Curve

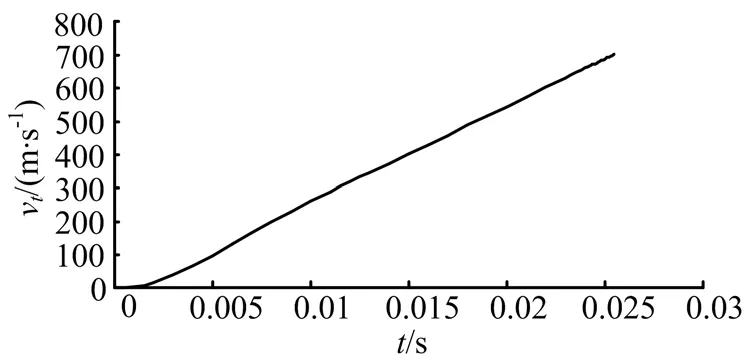

图4 速度-时间变化曲线Fig.4 Velocity-time Changes Curve

由图3可知,发射筒内所需的压力不超过10 MPa,而发射筒结构可以承受12 MPa的压强。为分析在试验过程中试验件的受载情况,仿真计算了试验件运动过程中的轴向过载nx,计算结果如图5所示。

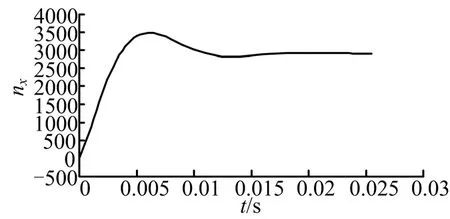

图5 轴向过载-时间变化曲线Fig.5 Axial Overload-time Changes Curve

由图 5可知,在试验过程中试验件要承受的最大轴向过载为3500,强度计算结果表明,试验件强度满足试验要求。因此,该方案可行。

3.2 其它工况仿真结果分析

为进一步分析这种终点试验方案的可行性及适用范围,仿真计算了另外2种工况:

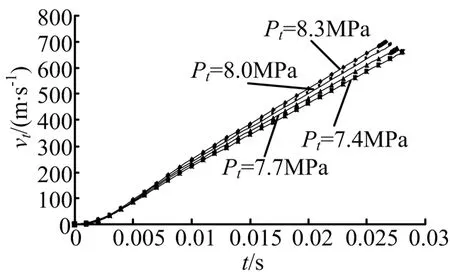

a)在发射筒长度(9 m)和试验件质量(500 kg)一定的条件下,试验件终点速度与发射筒内压强的关系,仿真结果如图6所示。

图6 终点速度-时间变化曲线Fig.6 Terminal Speed-time Changes Curve

由图 6可知,在发射筒长度和试验件质量一定的条件下,发射筒内压强越大,试验件达到的终点速度越大,当发射筒压强在7.4~8.3 MPa之间时,试验件的终点速度范围是660~700 m/s。

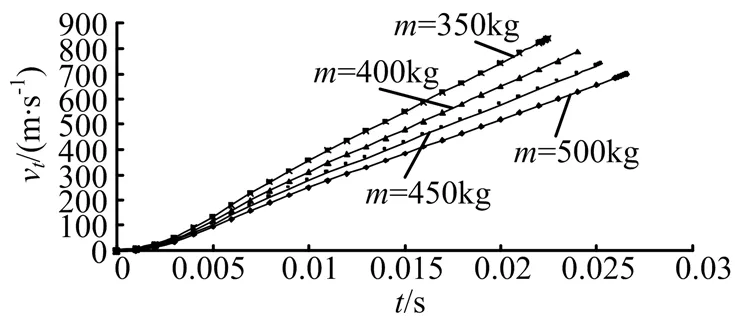

b)在发射筒长度(9 m)和发射筒内压强(8.3 MPa)一定的条件下,试验件终点速度与试验件质量的关系,仿真结果如图7所示。

图7 终点速度-时间变化曲线Fig.7 The Terminal Speed-time Changes Curve

由图7可知,在发射筒长度和发射筒内压强一定的条件下,试验件质量越小,试验件可以达到的终点速度越大,当试验件质量在350~500 kg之间时,试验件的终点速度范围是700~839 m/s。

4 结束语

分析认为,若根据内弹道计算结果重新设计发射筒[7,8]的弹射动力装置,进行500 kg以内、终点速度小于750 m/s的战斗部终点效应试验,方案具有可行性。

仿真结果表明,试验件质量增加或发射筒压强减少,都将引起试验件终点速度降低,反之,则试验件的终点速度会升高。故本试验方案是否适用其它质量、结构的战斗部终点效应试验,需从终点速度及结构强度等方面进行分析,以确定其适用性。

[1] 隋树元, 王树山. 终点效应学[M]. 长沙: 国防工业出版社, 2000.

Sui Shuyuan, Wang Shushan. The effect of terminal point[M]. Changsha:Defence Industry Book Concern, 2000.

[2] 王儒策, 赵国志. 弹丸终点效应学[M]. 北京: 北京理工大学出版社,1993.

Wang Ruce, Zhao Guozhi. Projectile end point effect[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1993.

[3] 高明坤, 宋廷伦. 火箭导弹发射装置构造[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1996.

Gao Mingkun, Song Tinglun. The construction of rocket’s or missile’s launcher[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1996.

[4] 张国伟. 终点效应及其应用技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2006.

Zhang Guowei. End point effect and application technique[M]. Beijing:Defence Industry Book Concern, 2006.

[5] 姚昌仁. 唐国良, 宋廷伦. 火箭导弹发射动力学[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1996.

Yao Changren, Tang Guoliang, Song Tinglun. The launch dynamics of rocket or missile[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1996.

[6] 封建湖, 车刚明, 聂玉峰. 数值分析原理[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

Feng Jianhu, Che Gangming, Nie Yufeng. The principle of numerical analysis[M]. Beijing: Science Book Concern, 2002.

[7] 姚昌仁. 导弹发射装置设计[M]. 北京: 国防工业出版社, 1981.

Yao Changren. The design of missile’s launcher[M]. Beijing: Defence Industry Book Concern, 1981.

[8] 姚昌仁, 张波. 火箭导弹发射装置设计[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1998.

Yao Changren, Zhang Bo. The design of rocket’s or missile’s launcher[M].Beijing: Beijing Institute of Technology Press,1998.