“数字化学习与创新”素养培养的教学实践

——以校本选修课程《兴趣的发现:让我们一起玩编程》为例

(浙江省慈溪中学,浙江慈溪 315300)

一、引言

信息技术进入21世纪后,正在不断的改变着人类社会的学习、工作和生活方式。以智能手机为代表的智能终端设备的普及和充分使用,使得数字化的信息触手可及,并成为信息时代的主要特征之一。面对信息技术的迅猛发展,信息技术学科教育应该如何重新定位和更新教育理念,以适应数字化环境下不同的教育和学习方式。在日前刚颁布的《普通高中信息技术课程标准》(2017版)中明确将“信息意识”、“计算思维”、“数字化学习与创新”、“信息社会责任”作为普通高中信息技术学科的核心素养[1][2]。信息技术学科教学正在从工具层面的操作技能训练逐渐转向面向人的全面发展,向提升人们学会学习的品质和适应信息化时代的能力迈进。“数字化学习与创新”是学会学习和实践创新能力的综合体现,是潜藏于素养体系背后的关键素养,也是信息技术学科育人价值在核心素养体系中的重要体现。

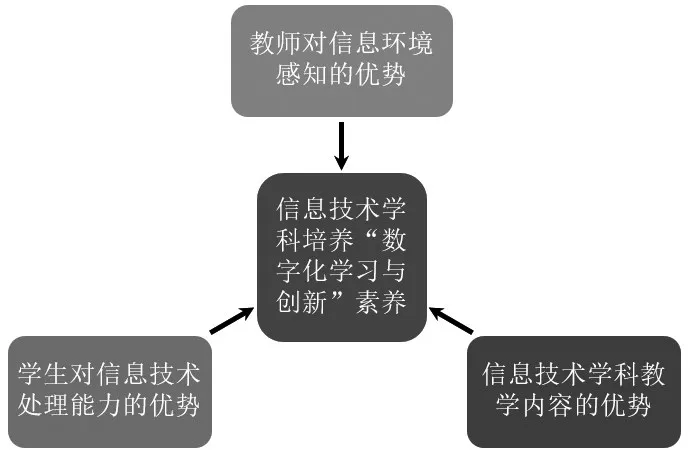

二、信息技术学科培养“数字化学习与创新”素养的优势

“数字化学习与创新”素养的培养旨在通过一段时间的课程学习,掌握“数字化学习与创新”的基本方法和技能,从而能够在各学科中进行应用和实践。“数字化学习与创新”素养贯穿于整个素养体系中,不仅在信息技术学科中有所体现,在其他学科教学中也会有所涉及。信息技术学科作为培养学生信息素养的学科,将“数字化学习与创新”纳入普通高中信息技术课程体系有其明显的优势,主要表现在如下图1所示的三个方面。

图1 信息技术学科培养“数字化学习与创新”素养的优势

1.信息技术学科教师对数字化学习环境有明显的感知优势

随着信息技术课程在全国的普及,中小学信息技术教师的人数持续增长,教师的专业素养有了明显提升,充分保证了信息技术课程的有效实施。信息技术教师对计算机软硬件、数字化信息的处理和加工能力,数字化教育学习平台等的感知和适应能力,相比其他学科教师有着明显的优势。

2“.数字化学习与创新”依赖于对信息技术处理的能力

“数字化学习与创新”依赖于学生对数字化资源、工具和平台的熟练使用,以信息技术的处理能力为基础。同时3D打印机、激光切割机、开源硬件等多样化的数字化学习工具和学习环境为学生的创新实践提供了更大的空间和更多的可能。

3.信息技术学科教学内容有利于开展“数字化学习与创新”

信息技术大部分内容以利用信息技术处理工具解决实际问题为设计背景,以项目教学为依托,在团队协作下开展专题探究。项目教学和专题探究等学习方式和内容都有利于学生进行数字化学习,在实践和创新中总结经验,并应用于其他学科。

三、培养“数字化学习与创新”素养的四种实施方式

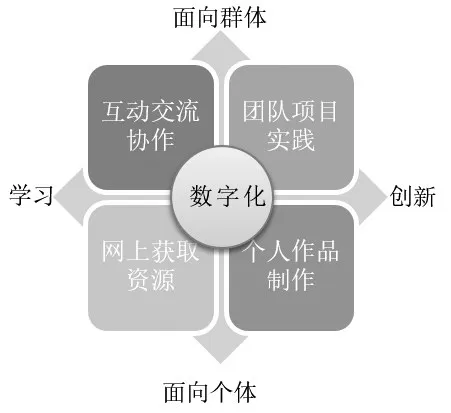

“数字化学习与创新”突破原有的时空限制,极大的改变了原有的学习模式。既能满足个体的学习需求,也让群体协作学习和创新实践成为可能。结合具体的教学实践,“数字化学习与创新”素养培养主要有以下四种实施方式[3](如图2)。

图2 数字化学习与创新的四种方式

通过图2可知,“数字化学习与创新”素养在水平维度上表现为数字化的学习和数字化的创新,在垂直维度上表现为面向个体和面向群体的学习与创新。

1.从网络上直接获取资源的学习方式

在数字化环境下,学生通过网络搜索等方式直接获取大量的学习资源,并对获取的资源进行甄别和筛选,根据待解决的问题特征进行梳理,从而形成自己的观点和结论,并内化为自己的知识,实现学习过程。

2.通过网络交流平台开展协作学习的方式

在开放的网络环境下,学生通过QQ、微信、论坛、贴吧、社区等方式对学习过程中遇到的困难寻求帮助与解答。对某个问题进行共同探讨,突破时空限制,开展协作学习。这种学习方式与传统的学习方式有较大差别,给学生带来了多元的学习视角,并在一定领域内形成跨越时空的学习共同体。

3.数字化个人作品的创作

学生根据问题情境和作品需求,创造性地提出自己的设计方案,并通过比较、优化等方式不断完善作品,从而形成富有创造性的数字化作品。在这个过程中,学生的创新意识和能力不断得到提高。学生不仅是知识的“吸收者”,同时也是新知识的“创造者”。

4.开展基于问题解决的项目实践

从具体的现实问题出发,开展基于项目的实践过程。跨越时空限制的项目团队成员在相互协作下,通过项目选定、计划制定、活动探究、项目制作、项目成果交流和评价等环节,利用各种数字化学习、交流和创作平台,创造性地完成项目,收获成功。

四、四种方式在校本选修课程中的实践

笔者常年开设校本选修课程《兴趣的发现:让我们一起玩编程》。这门选修课主要面向有程序设计爱好的学生群体,课程以规模大小不等的项目实践为依托,培养学生的算法设计能力和利用计算机解决实际问题的能力。对应“数字化学习与创新”的四种实施方式,下面阐述这门校本选修课程是如何开展实践的。

1.结合问题特征,甄别网络资源

随着互联网络的不断发展和进步,各种各样的学习资源层出不穷。针对某一类问题,学生可以在网络上找到各种各样解决问题的办法,但落实到某个具体的问题,由于问题特征各异,可能有些方法不一定完全适用。

比如:“设计合理的算法,实现对数字序列的排序,附加要求是排序后若数字A与B相等,A原来排在B之前,则排序后A仍然要在B之前。”针对这个问题,学生收集整理各种常见排序算法,并进行比较,得知这个附加要求是由排序算法的“稳定性”决定的。冒泡排序算法是一种稳定的排序算法,可以解决该问题,进而学生也对排序算法的“稳定性”有了更进一步的了解。

学生在网络上获取学习资源,实现数字化学习,并根据问题特征进行比较、分析,甄别后对获取的资源进行合理使用,进而有效地解决问题。

2.跨越时空界限,交流算法正误

网络突破了时空的界限,让身处异地,互不认识,但有共同学习爱好的学生可以互相交流、互相帮助。通过网络互助的形式解决课堂上没有解决的一些疑难问题,为数字化学习提供了更广阔的空间。

比如在学习贪心算法的过程中,针对贪心算法必须满足的“贪心选择性”如何证明,这一问题一直困扰着很多学生。他们将这个问题发布在“知乎”、“CSDN”等各种网络问答社区寻求帮助,很快就会有各种热心和专业人士来帮忙解答这个问题。同样,学生也愿意经常浏览这些网络问答社区,帮助别人解决一些疑难问题。

学生在学习和实践的过程中,遇到疑难问题,没有放弃,并通过合理的方式积极寻求网络帮助,跨越时空界限,进行有效地互动交流,用自己的行动践行了“数字化学习与创新”。

3.根据已有方案,创新问题算法

计算机编程解决问题的乐趣在于同一个问题可以有不同的解决方法。学生们在“玩编程”的过程中能不断优化和改进算法,更好地解决问题。

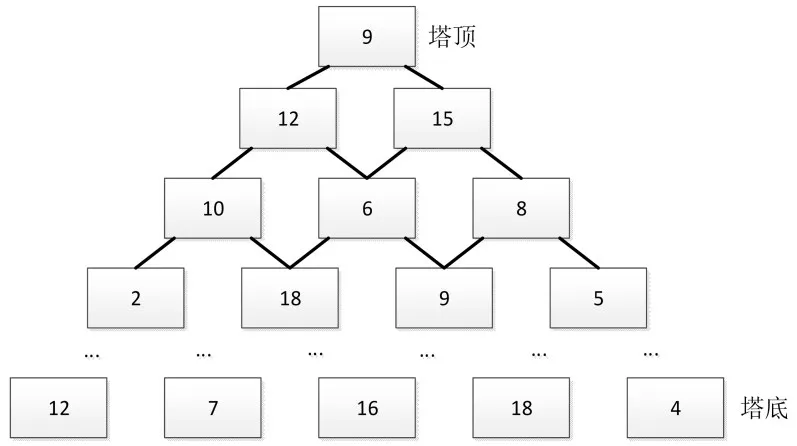

比如“数塔问题”:从如图3所示的数塔“塔顶”找一条到“塔底”的路径(不能走回头路),使得路径上数字之和最大。

图3 数塔问题

学生通过数字化学习和实践平台查阅资料并用“回溯思想”编写程序后解决了该问题,但发现用回溯算法解决这个问题程序运行速度较慢。分析其原因主要是由于存在太多的重复计算,进而对该算法进行了调整和优化,尝试将已经计算过的值保存下来,用“空间换时间”,有效避免了重复计算的问题,大大提高了程序运行的效率。

学生在分析原有问题的基础上,进行数字化创新和实践,对已有解决方案进行改进和优化,充分体验了学习的乐趣和成就感,同时也体现了学生是数字化知识和内容的“创造者”。

4.依托项目实践,实现团队创新

算法学习的最终目标是解决生活中的一些实际问题。某些实际问题的解决过程也同样能够激发学生的创新意识和团队协作精神。

比如学校“选课排班”问题一直困扰着教务处的教师。排班要保证在学生上课时间不冲突的前提下,既能满足学生选课需求,又要使得每个班的上课人数较为均匀。为此,学校请正在学习编程的学生来帮助学校解决这个问题。接到任务的学生能够根据自身情况,主动与上届编程学习中的优秀学生组建团队,并通过QQ邀请一位正在国内某顶尖高校学习计算机专业的学长作为项目顾问。团队成员确定后,制定项目实施计划,通过各种数字化学习平台和途径学习相关算法,最后在顾问和教师的指导下利用遗传算法顺利且有效地解决了这个问题,全程仿真了选课的流程和结果。团队的行为和成果受到了学校的表扬。

学生以现实问题为项目基础,通过各种数字化学习工具、平台和资源开展基于团队合作的协作学习,并创新实践成果,效果显著。

“数字化学习与创新”素养作为学生全面发展的核心素养的重要组成部分,不容忽视。国家层面从课程标准的高度对信息技术学科培养学生的“数字化学习与创新”素养做出了要求和界定。本文从具体课程实践的角度阐述了“数字化学习与创新”素养培养的四种实施方式。通过实践,不断提升学生“数字化学习与创新”的素养水平和实践能力,适应信息时代的社会需求,学会学习,学习实践创新,实现个人的终身发展。

[1]中华人民共和国教育部.普通高中信息技术课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018(01).

[2]解月光,杨鑫,付海东.高中学生信息技术学科核心素养的描述与分级[J].中国电化教育,2017(05):8-14.

[3]杨晓哲,任友群.高中信息技术学科的价值追求:数字化学习与创新[J].中国电化教育,2017(01):21-26.