唐代黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片纹样复原

张蓓蓓, 贺阳

(北京服装学院 服装艺术与工程学院,北京 100029)

通过相关资料的整理可发现,以对称为构图范式的对鸟纹,传世实物多以铜器、玉器、陶器、瓦当、砖刻、石刻之类的硬质材料为载体,而丝帛、纸张之类的软质载体,极不易保存,故传世较少。在北京服装学院民族服饰博物馆里有一批保存状态良好的唐代对含绶鸟纹锦残片,它们中有的图案较为完整,能够清晰地辨别;有的残损严重,但部分纹样仍可辨别。这些藏品的出现使笔者能够直观地对实物进行研究,收集到诸多宝贵的资料,为复原这件唐代黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片纹样提供了可参考的实物依据。国内外针对对含绶鸟纹的研究较少,文中通过对馆藏对含绶鸟纹锦残片的纹样复原,为研究唐代东西方交流史、唐时期装饰图案等提供可参考的资料。

1 唐代对含绶鸟纹的类型与样式

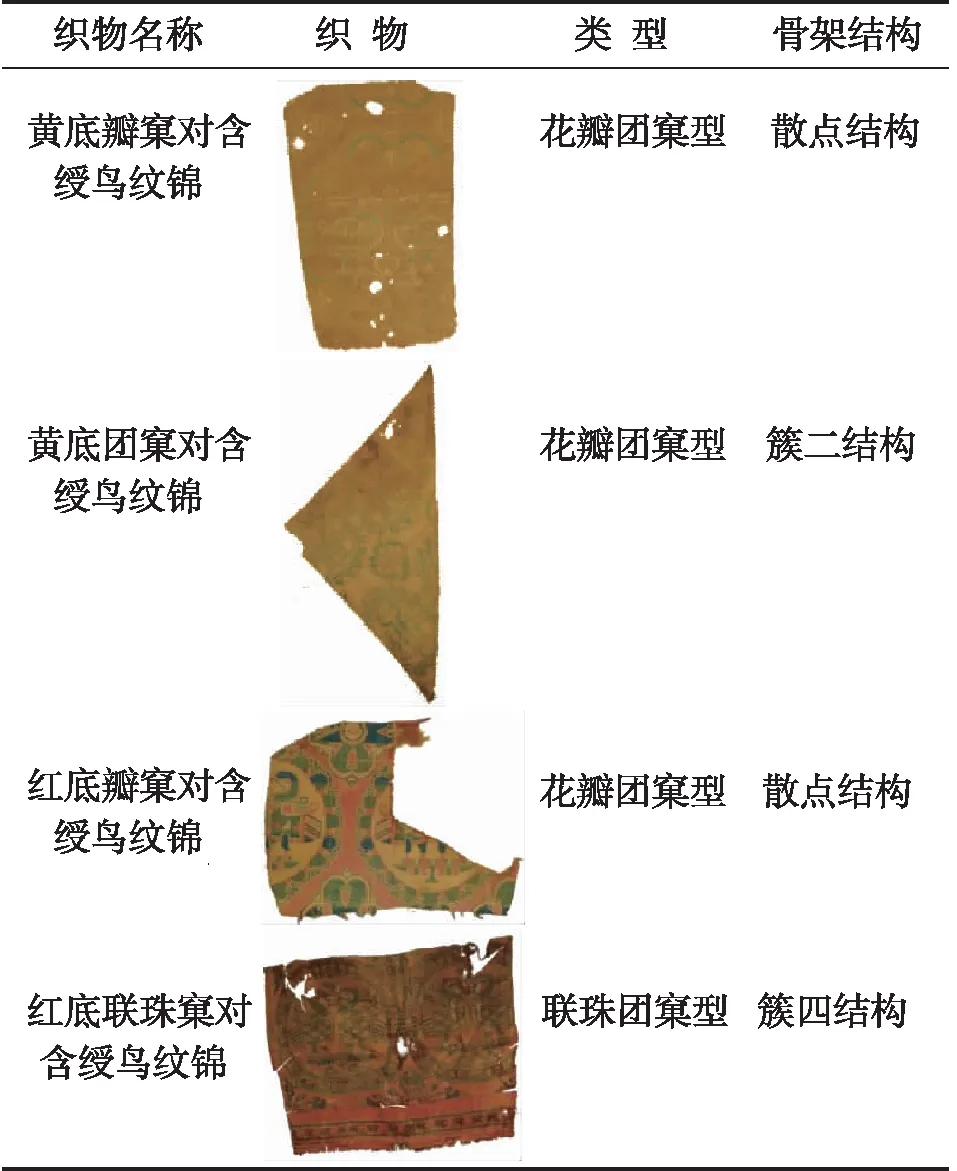

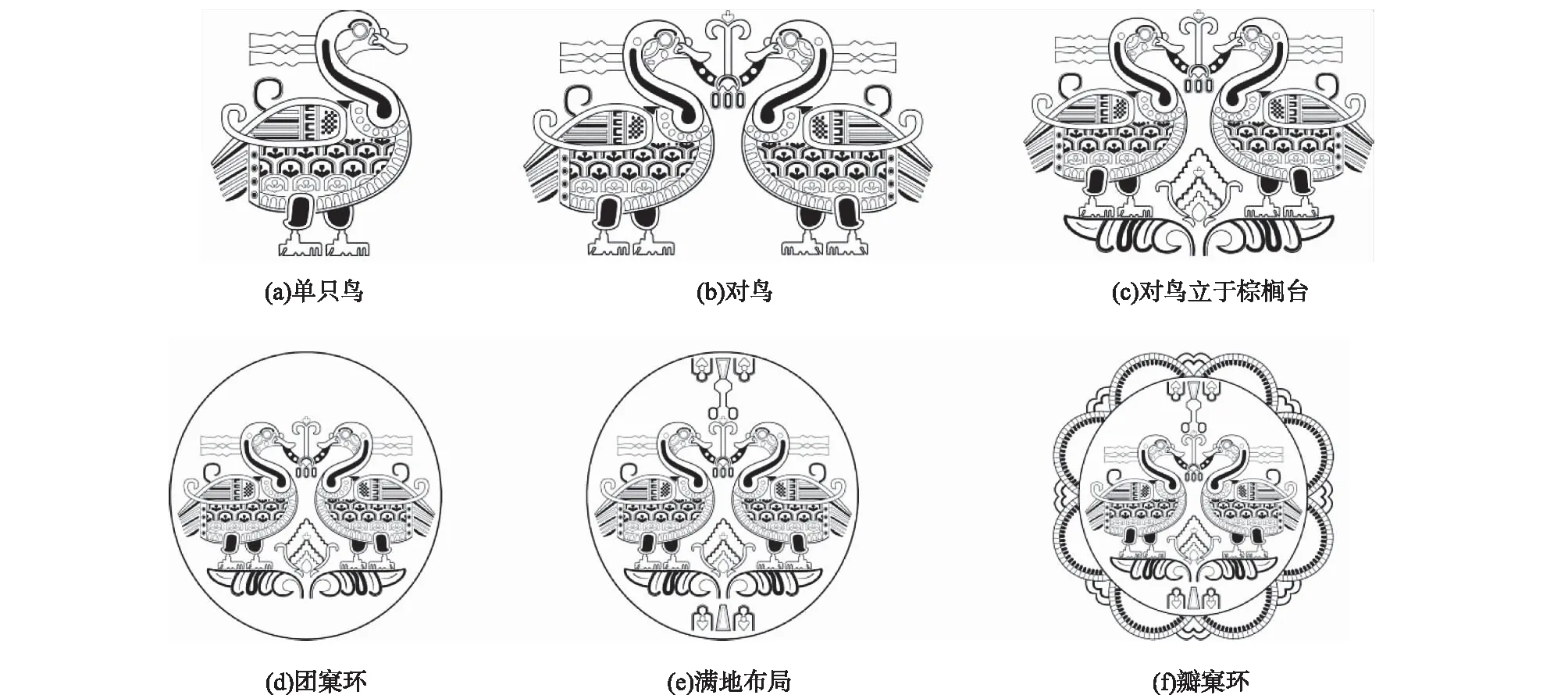

在对馆藏的实物进行测量时,着重分析了纹样的尺寸、布局及织物的显微组织结构,并使用潘通色卡及传统色卡对其颜色进行了比对。通过提取测量这些唐代织物残片的纹样,从其类型和样式等方面进行了分类和梳理,具体见表1。

表1馆藏织锦残片的分类和梳理

Tab.1ClassificationandarrangementofthebrocadepiecesinNationalCostumeMuseum

许新国在《都兰吐蕃墓出土含绶鸟织锦研究》中提到关于含绶鸟的定名,学术界并无统一标准。例如:新疆的考古发掘者将其称为“戴胜立鸟”“戴胜衔绶鸾鸟”[1];斯坦因将其称为“衔物立鸟”[2];唐代史书中称之为“鹘衔瑞草”或“雁衔绶带”[3];夏鼐先生称之为“立鸟”[4]。许新国先生将“咀部衔有璎珞或项链,脖后系有绶带或飘带一类立鸟图案”称为含绶鸟[5]。文中所述含绶鸟为颈后系有绶带,喙部衔有珠圈或项链的一类立鸟,与许新国先生提出的含绶鸟一致。

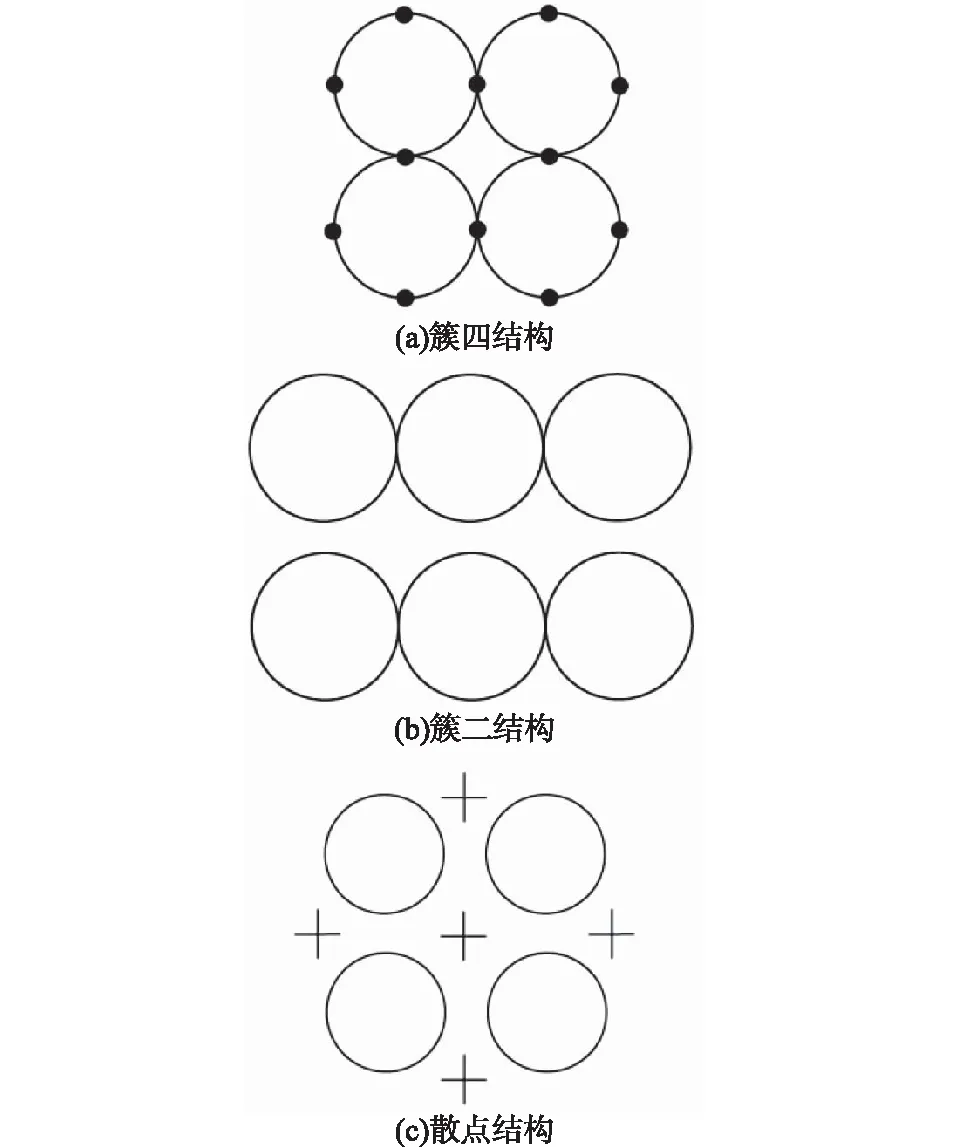

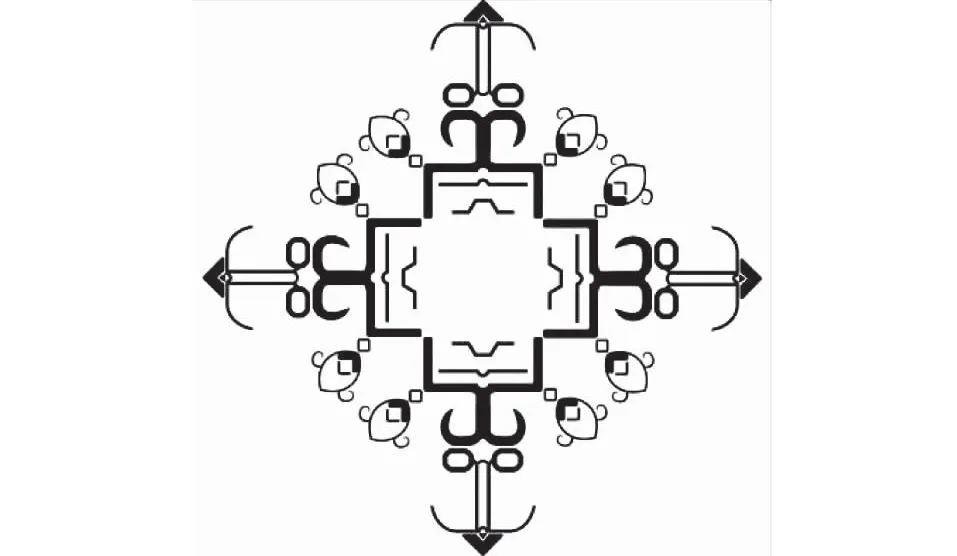

动物纹盛行于南北朝至隋唐。北朝时期,中原受胡风的影响,织锦图案开始出现大量的胡风题材,其中就包括对含绶鸟纹。对含绶鸟纹通常出现在团窠环中,团窠环是以团窠花卉作环,里面以对鸟为主题纹样,鸟足部踩有形式较为统一的棕榈座(因形似棕榈树而得名),上有宾花。团窠型有4种形式:花瓣团窠型(又称瓣窠型)、联珠团窠型、复合团窠型和莲花团窠型,其中团窠环的形状有圆形、竖椭圆形等。宾花较常见的形式为十样花或轴对称花,也有以成对的禽类、兽类或人做宾花的形式。团窠纹织物图案的主要骨架形式有簇四结构、簇二结构、散点结构,其中簇四结构是指环状团窠四方连续展开的骨架形式,具体如图1所示。团窠纹由卷云、联珠或卷绳等纹样组合构成,各团窠通过兽首、八出小花等纹样相互搭接,骨架内填有成对的动物纹[6]。

图1 团窠图案主要骨架形式Flg.1 Main skeleton form of nest patterns

除了丝绸这种软质载体,石窟壁画等硬质载体中也出现有含绶鸟形象。敦煌壁画中属于吐蕃占领时期的中唐窟K58中约7世纪末至8世纪中期的一尊涅槃像,其卧佛枕上的织锦即采用莲花瓣及联珠作为团窠的含绶鸟纹样,中唐莫高窟K158涅槃像局部如图2所示[7]。卧佛枕头图案单位之一的复原如图3所示[8]。复合型团窠内置一只含绶鸟,立于花台之上,尾羽上翘,绶带向上飘浮,活灵活现。含绶鸟头上有翎羽,推测为凤鸟。

图2 中唐莫高窟K158涅槃像局部 Flg.2 Part of ( literally means nirvana) statue in Mid-Tang Dynasty Mogao Grottoes

图3 卧佛枕头图案Flg.3 Picture of sleeping buddha's pillow

无独有偶,龟兹石窟克孜尔石窟千佛洞新编第60窟也存在有对含绶鸟纹,约产生于6—7世纪,具体如图4所示,其线描图如图5所示。夏鼐[4]指出,含绶鸟属于萨珊式纹样,在克孜尔石窟壁画和萨珊银器上都曾出现。壁画中的对含绶鸟立于两个联珠圈内,与图3敦煌卧佛枕上的含绶鸟形式相同,只不过这里鸟后的绶带很长,似飘带向后延伸,造型优美。对鸟口衔联珠带,下缀3个珠圈,活灵活现。与其他对含绶鸟纹不同的是:这两只含绶鸟不是完全相同,鸟身上的水波纹方向相反,左侧纹路横向分割,右侧则为纵向,一横一纵在视觉上形成对比。连接两个联珠窠的是一个小的联珠圈,大小形成对比,视觉上形成一种错落感。辅花为龟兹壁画中特有的花树,表现手法简单,填充在两个联珠窠之间,使画面看起来更加饱满。

图4 新疆拜城克孜尔石窟千佛洞第60窟壁画 Flg.4 Sixtieth frescoes of Xinjiang Baicheng Kizil Cheonbuldong

图5 新疆拜城克孜尔石窟千佛洞第60窟壁画线描Flg.5 Line drawing of the sixtieth frescoes of Xinjiang Baicheng Kizil Cheonbuldong

值得注意的是,公元7世纪中叶,吐蕃帝国上层社会流行联珠立鸟纹丝绸外衣。公元634年,吐蕃权臣禄东赞到长安,为吐蕃赞普松赞干布请婚,迎娶文成公主。唐代宫廷画师阎立本所绘《步辇图》就表现这一盛大请婚场面。吐蕃的禄东赞身穿联珠立鸟纹锦袍朝见唐太宗,具体如图6所示(故宫博物院藏)。这里禄东赞所穿的服装明显与其他人不同,推测这件锦袍是唐太宗所赐。

图6 阎立本《步辇图》身穿联环立鸟纹锦袍的禄东赞Flg.6 LU Dongzan wearing Sogdiana silk coat in YAN Liben's Bu Nian Tu

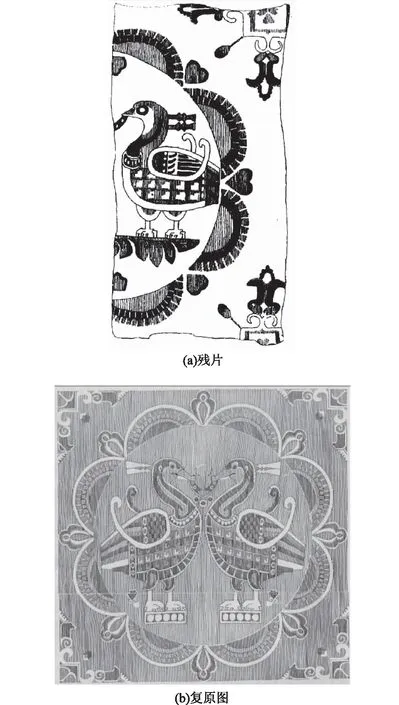

2 唐代黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片概况

通过对同时期其他保存相对完好的对含绶鸟纹进行研究,得出这一时期对含绶鸟纹的类型与样式,为黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片图案的复原提供理论依据。黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片如图7所示。此片织锦残片保存状态稳定,长36.2 cm,宽23.1 cm,上有破洞,织物上有2个残缺的瓣窠图案,其中下方的瓣窠存有5个完整的花瓣,左右都有残缺,中间的对含绶鸟纹左侧鸟较为完好,鸟身上的装饰纹样清晰可变,右侧鸟部分缺失,其他辅助纹样相对完整;上方的瓣窠仅残存两瓣,但仍然可辨别出与下方的瓣窠相同,由此可以看出纹样经向循环。织物左上角及左下角有残缺不全的几何形纹样,与此对称的右侧也存有一点,但残缺较为严重。

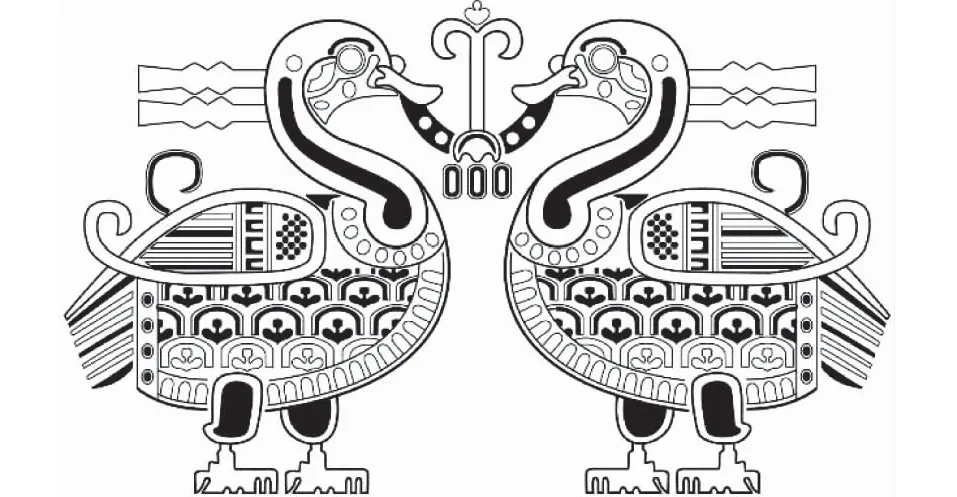

图7 黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片 Flg.7 A yellow petal nest brocade piece decorated by a pair of silk ribbon birds

3 唐代黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片复原

黄底瓣窠对含绶鸟纹锦残片瓣窠环纵向高为27.2 cm,横向残缺,内侧竖团窠圈纵向高22.2 cm,横向宽20.2 cm,属于相对较大的团窠,图案为小部分残缺的八瓣花环,花瓣主次相间,较有层次。瓣窠内装饰对含绶鸟图案,瓣窠外布置的图案残缺不全,根据同时期同类型的纹样可以得出其为对称的十样花。织物上方的团窠只有小部分保留,但依然可以看出图案经向循环间距约28.5 cm,从宾花可以看出图案纬向循环。此片织锦以棕黄色为底,以黄、绿两色显花。在复原过程中,笔者将织锦上的彩色图案用线描的方式勾勒出来,有利于清晰辨别出纹样形式。

3.1 主题纹样

此件织锦的主题纹样为含绶鸟,具体如图8所示。其脖子弯曲向上,嘴巴平伸,口衔联珠带,下缀3个黄、绿两色的珠圈,对鸟所衔联珠带如图9所示。图8中含绶鸟翅尾上翘似卷草,尾巴下勾似排刷;鸟身上的羽毛不是一一呈现,而是加强其形,减弱其数,将羽毛转化成具有装饰效果的几何图案,保留和突出了鸟的特征,这种加强的作用旨在提高对含绶鸟纹主题纹样的美观程度;翅膀和尾巴均有绿色条带,颈和尾部饰有联珠条带;对鸟腹部排列有黄绿两色的心形图案,图案造型和现代扑克上的黑桃相似;对鸟颈部及翅膀上均饰有联珠圈,腹部装饰有变形的联珠圈,呈一定的曲线排列;颈后有两条呈水平平形的结状飘带,飘带原是萨珊波斯艺术品中常见的装饰纹样,在萨珊艺术的雕刻、金银器等工艺品中大量使用[9]。

图8 主题纹样Flg.8 Theme pattern

图9 鸟所衔联珠带Flg.9 Bead belt held in the bird’s mouth

对鸟口衔的联珠带样式多见于萨珊波斯的金币、银币、银盘等金银器上的人物颈部[8],联珠带上方有一柱状装饰纹样,具体如图10所示。

含绶鸟这一常见的主题纹样属于中亚系统织锦,中国境内比较常见的是青海都兰吐蕃墓出土的含绶鸟织锦,具体如图11所示[5]。由此可以看出,此件黄底瓣窠环内的对含绶鸟是当时中亚织锦上比较常见的纹样。

图10 联珠带上方的柱状装饰 Flg.10 Column-shaped decoration on the top of the bead belt

图11 唐青海都兰出土含绶鸟织锦 Flg.11 Brocade containing Shou Bird unearthed in Dulan of Qinghai Province in Tang Dynasty

3.2 辅助纹样

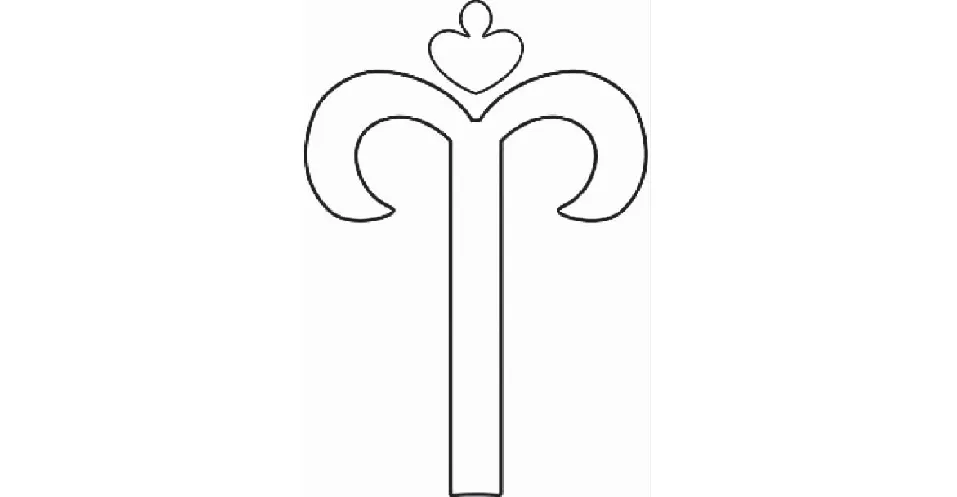

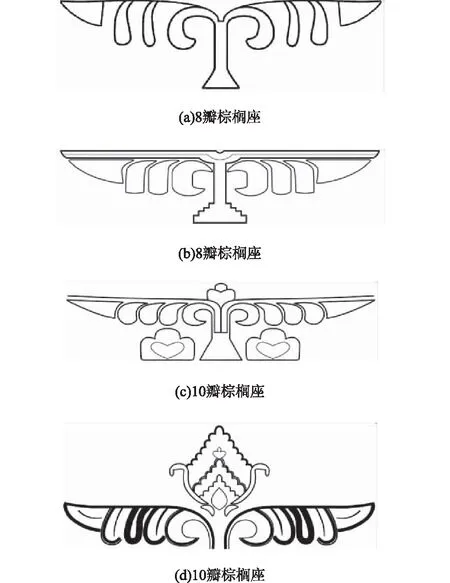

形态不一的辅助纹样,作为一种补充出现在团窠环内的边角处或团窠环外,使图案更为充实饱满。团窠环内的对含绶鸟立于向内卷起反向而生的花台(即棕榈座)之上。棕榈座的外形为“T”状,主干上细下粗呈锥形,台面由左右各5片的卷曲瓣状叶片组成,曲线优美,造型灵动,与上面静态的立鸟形成对比。在不同的对含绶鸟纹织锦残片中,棕榈座的形式各不相同,棕榈座的叶片数量也不固定,少则6片,多则12片,各式棕榈座如图12所示。图12(a)中黄底团窠对含绶鸟纹锦中的棕榈座,为最简单的8瓣棕榈座;图12(b)中红底瓣窠对含绶鸟纹锦中的棕榈座为较为平直的8瓣棕榈座;图12(c)中红底联珠窠对含绶鸟纹锦中的棕榈座为10瓣,上方及左右两侧布置有心形图案;图12(d)中黄底瓣窠对含绶鸟纹锦,为10瓣棕榈座,其上方布置了心形图案。

图12 各种棕榈座形式Flg.12 Various palms-bed forms

团窠内最上方及下方均填充心形图案,使团窠更加饱满,具体如图13所示。图14为团窠环外十样花。团窠环外填充有十样花,但残片十样花的中心残缺,无法得出中心图案的样式,所以在复原过程中没有绘制出中心纹样。

图13 团窠环内最上方与最下方填充图案Flg.13 Fill pattern at the bottom of the flower mission ring

图14 团窠环外十样花Flg.14 Cruciate flower outside the flower mission ring

3.3 纹样单元与骨架

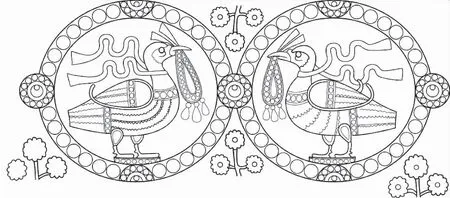

瓣窠对含绶鸟纹样单元的形成过程如图15所示。针对此过程作出以下推断:首先完成单只鸟的造型(见图15(a));而两只鸟相对而立又形成了另一种组成方式,多了一层对称美,在形式上具有齐整、对称、平衡的特点(见图15(b)); 曹操的《短歌

行》中有曰:“月明星稀, 乌鹊南飞。绕树三匝, 何枝可依?”这里的含绶鸟有枝可依,立于棕榈台上,给人一种安定感(见图15(c));团窠环将对鸟统一在一个共同体中,与外界隔离,形成一个小个体(见图15(d));古代的织锦中,构图讲求圆满,多为 “满地花”的形式,因此在竖椭圆形的团窠环中空白处均布置心形图案,使团窠环看起来更加饱满(见图15(e));最后在团窠环外布置8个花瓣形纹样(大小相间看起来像多层的花瓣),形成瓣窠环(见图15(f))。至此,一个完整的黄底瓣窠对含绶鸟图案形成。

在团窠环外填充的纹样称之为“宾花”,宾花的样式有多种,常见的有:十样花(又称十字花,即构图为十字,适合瓣窠之间的空隙纹样)或轴对称花。在团窠环的空隙处均衡排列有十样花,这种构架模式属于九宫格程式,具有条理、节奏感,这种程式化的图案构成是华夏民族传统绘画艺术的形式法则。在构图中圆中有方,方圆的结合使得图案看起来落落大方。

图15 瓣窠对含绶鸟纹的形成过程Flg.15 Processes of the petal-shaped flower mission forming silk ribbon bird pattern

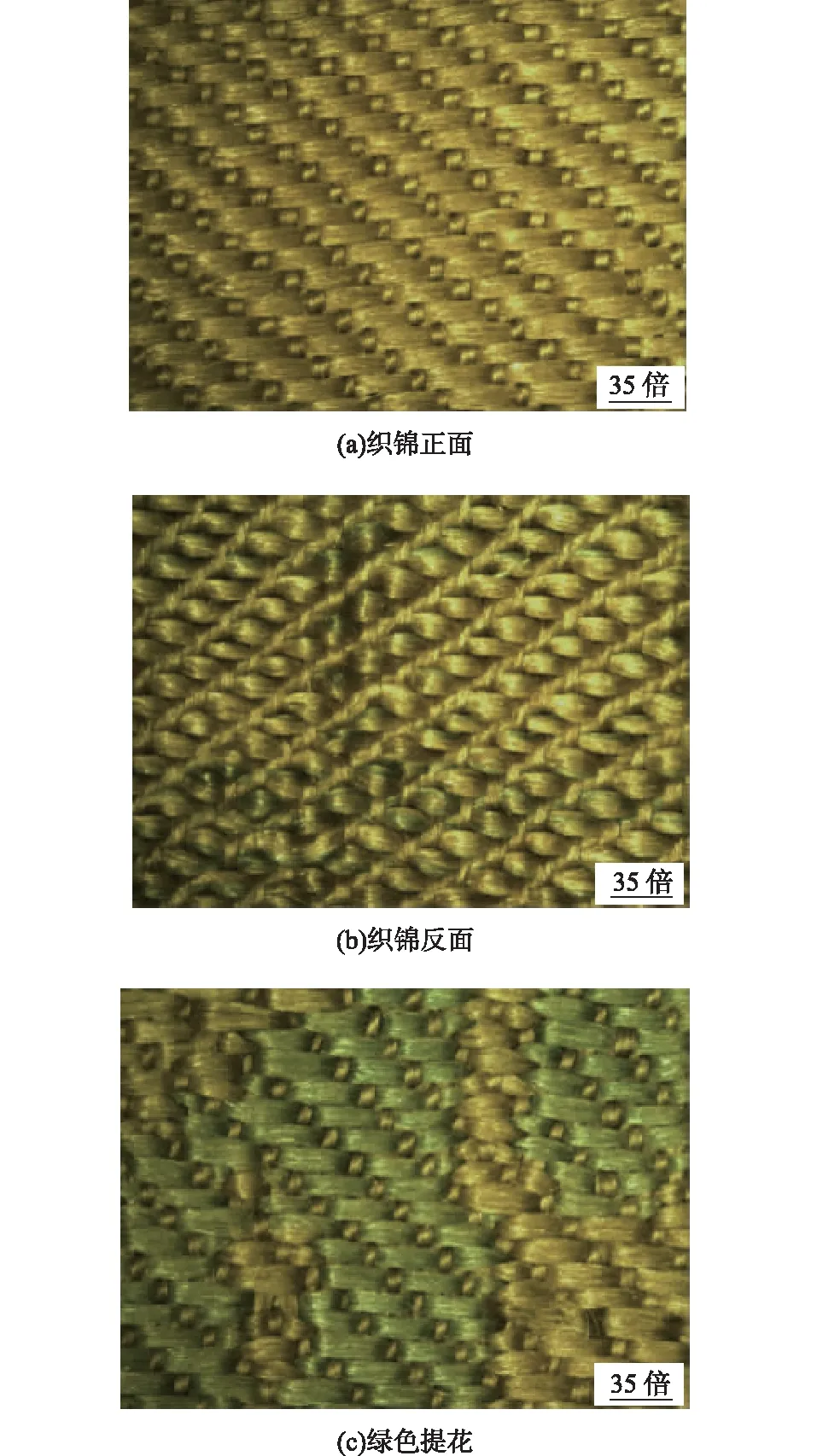

这件织锦残片从制造技术来看,属于典型的中亚系统织锦。其材料组织结构如图16所示。由图16可以看出,此件织锦为斜纹纬锦,组织结构为斜纹纬二重组织,明经为Z捻,单根排列;夹经为Z捻,单根排列;纬线无捻,单根排列。此件织物年代久远,所呈现出来的颜色并非本色,现在看到的织锦有3色,并且通过3种颜色穿插运用,使颜色看起来非常丰富。

图16 材料组织结构 Flg.16 Microstructure diagram of materials

中国早期的织造技术是上下循环、左右不循环,西方正好相反,唐代吸收了西方的方法,创制了上下左右都能循环的织造技术,织出了团花,同时也出现了表里互换而显花的纬锦。唐诗中有很多描写织锦图案的诗句,如秦韬玉在《织锦妇》中写到:“合蝉巧间双盘带,联雁斜衔小折枝。”这里描写的主题纹样就是衔有折枝的双雁。史料记载,在唐代以后出现了大量的粟特织锦,隋唐时期,中原织锦的平纹经锦向斜纹经锦转变,图案排列出现了四方连续的构图模式[8]。从残存的织物图案,再结合以上的总结可得出,此件织锦残片的图案为散点结构,呈四方连续, 唐黄底瓣窠对含绶鸟纹锦图案排列示意如图17所示。这种排列方式反复中见条理,既丰富了画面内容,又具有节奏与韵律的美感。

图17 黄底瓣窠对含绶鸟纹锦图案排列示意Flg.17 Pattern restoration of the yellow petal nest brocade pieces decorated by silk ribbon bird

4 含绶鸟的含义

关于对鸟的象征意义,文中经过论证推测为两种:①爱情的象征;②祥瑞的象征。《诗经·周南》之《关雎》有曰:“关关雎鸠,在河之洲。窈宨淑女,君子好逑。”这里的雎鸠是一种水鸟,它们雌雄双依,情意专一,是爱情的象征。汉乐府诗《孔雀东南飞》中有曰:“中有双飞鸟,自名为鸳鸯。仰头相向鸣,夜夜达五更。”这是对鸟艺术的诗化语言,双鸳鸯相亲相爱、矢志不渝。诗里用双鸳鸯比喻爱情,是对鸟艺术内涵的明确转化。《新唐书》中百官的服饰规制:三品以上服绫,以鹄衔瑞草,雁衔绶带[10]。这里的含绶鸟是祥瑞的象征,是一种吉祥图案。这种类型的纹样不见于粟特本土,应由移居到大唐境内的粟特人创作[11]。在中国对鸟、对马、对龙、对凤等都是一种吉祥图案,由此推测对含绶鸟纹应是粟特人为了迎合唐朝的审美趣味所创造的。因此,对含绶鸟这一艺术主题和构图的形成绝不是单一文化的展现,它是多种文化共同影响的结果。

5 结语

通过复原此件含绶鸟纹锦,并对比其他同类型的织锦,可以得出:①含绶鸟为对鸟,均出现在团窠环中,脚踏棕榈座,鸟嘴衔有绶带,颈后系有飘带,鸟的颈部、腹部、尾部等普遍用联珠装饰;②团窠环的形式有多种,有瓣窠环、联珠环、折枝花环、莲花环或几种形式组成的复合式环等;③填充在团窠环四周的宾花形式不一,有十样花、花树、八角星纹等;④从组织结构上看,这件织锦为斜纹纬锦,以棕黄色作底,黄、绿两色显花,经线加Z捻,纬线无捻,由于西方织锦的特点是采用Z捻,而东方采用S捻,因此该织锦归属于西方织锦系统;⑤对含绶鸟纹的组成形式具有对称、规则、连续的特征,有丰富的韵律感。在排列方式上,以一个相对独立的个体为基本单元,每个单元的对称中心为主题纹样所处的位置,以一个基本单元重复循环若干次,构成四方连续的图案。在排列上为散点式排列,单元之间相互呼应,和谐统一又自然生动,这种程式化的排列方式归属于“萨珊波斯式”,是代表唐代审美趣味的较为典型的构图模式。由此可见,对含绶鸟纹在唐代盛极一时,被广泛应用。

参考文献:

[1]新疆维吾尔自治区博物馆出土文物展览工作组.丝绸之路·汉唐织物[M].北京:文物出版社,1973.

[2] 奥雷尔·斯坦因. 亚洲腹地考古图记:第1卷[M].艾力江,译.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[3] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].上海:中华书局,2003.

[4] 夏鼐.新疆新发现的古代丝织品[J].考古学报,1963(1):45-76,156-170.

XIA Nai. New finds of ancient silk fabrics in sinking[J].Acta Archaeological Sinica,1963(1):45-76,156-170. (in Chinese)

[5] 许新国.都兰吐蕃墓出土含绶鸟织锦研究[J].中国藏学,1996(1):3-26,封二,封三.

XU Xinguo.Study on the brocade silk ribbon bird brocade Tubo tomb unearthed in Dulan[J]. China Tibetology,1996(1):3-26,inside front cover,inside back cover.(in Chinese)

[6] 赵丰.中国丝绸艺术史[M].北京:文物出版社,2005:145-146.

[7] 敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟(四) [M].北京:文物出版社,2013.

[8] 常莎娜.中国敦煌历代服饰图案[M].北京:中国轻工业出版社,2001:148.

[9] 赵丰,齐东方.锦上胡风:丝绸之路纺织品上的西方影响(4—8世纪)[M]. 上海:上海古籍出版社,2011.

[10] 赵丰. 锦程:中国丝绸与丝绸之路[M].黄山:黄山书社,2016.

[11] 康马泰.唐风吹拂撒马尔罕:粟特艺术与中国、波斯、印度、拜占庭[M].毛铭,译.桂林:漓江出版社,2016.