宋代朱克柔缂丝作品风格及其成因

李斌, 彭泽洋, 李强, 叶洪光*

(1. 武汉纺织大学 服装学院,湖北 武汉 430073;2.湖北省非物质文化遗产研究中心,湖北 武汉 430073;3.武汉纺织大学 《服饰导刊》编辑部,湖北 武汉 430073)

缂丝是运用通经断纬、纬线显花技术的一种丝织工艺。随着缂织技法的发展,加之北宋徽宗赵佶(1082—1135年)热爱书画,到北宋末年缂丝已经发展成为融合缂织技术、书画和印章等技艺的一种综合艺术,并且出现了大量艺术水平极高的缂丝巧手,其中以朱克柔最为出色。朱克柔身为女性,生活于两宋之交(生卒不详,根据赵佶在朱克柔已失传的《碧桃蝶雀图》上题诗:“雀踏花枝出素纨,曾闻人说刻(缂)丝难,要知应是宣和物,莫作寻常黹绣看”大致可推断朱克柔所处的时期为两宋之交),以梭代笔,独创长短戗法,景象刻画细腻而生动,其作品在中国绘画史和纺织工艺史上均得到了极高的评价。目前,学术界对朱克柔作品的研究大多从其缂织技法角度展开,缺乏从艺术风格方面的系统分析。对其缂丝作品的风格进行系统研究,有利于解答中国绘画史上为什么会在两宋之交出现焦点透视法的问题。故对其作品风格及其成因的研究就显得非常有意义。

1 朱克柔缂丝作品的风格

目前,朱克柔的传世作品现存有7件,都是以花树鸟禽为题材,分别为《莲塘乳鸭图》《山雀图》《鹡鸰红蓼》《花鸟》《梅花画眉》《牡丹图》《山茶蛱蝶图》。其作品完全采用焦点透视法进行绘画创作,画风写实,重视动植物的形态特征,强调物象的质感,表达精微、逼真,类似于现代的照片。文中从构图、造型和色彩3方面总结其艺术风格,以此来窥探其作品采用焦点透视法创作的必然性。

1.1 构图上注重局部特写

从构图上看,朱克柔善于景象的局部刻画,用特写的方式描绘景物,具有很强的写实性。图1为《牡丹图》[1]。整幅作品作者并没有缂织出整株牡丹花,而是对牡丹花的局部进行特写。画面真实、自然地渲染出叶片和花瓣色彩之间的渐变,巧妙的处理手法使整个画面毫无生涩感,同时,隐藏的枝叶也给人们留下了无限的想象空间。图2为《山茶蛱蝶图》[1]。图2中3朵形态各异的山茶花,从画面右下角缓缓伸出,画面上端蛱蝶的胡须和下端虫蚀过的黄叶刻画精细给人以极为真实的感觉。由相关的图文信息可知,朱克柔其他几幅作品也均呈现出这样的特点。由此不难看出,朱克柔缂丝作品在构图上以局部特写为特色。正是因为局部特写,只有采用焦点透视法才能实现其平面立体效果[1]。另外,缂丝作品不是卷轴,面积不大,人的视觉不会出现焦点的变动,这是采用焦点透视法的另一个重要原因。

图1 《牡丹图》Fig.1 Picture of peony

图2 《山茶蛱蝶》Fig.2 Picture of camellia and butterfly

1.2 造型上呈现出动态的美

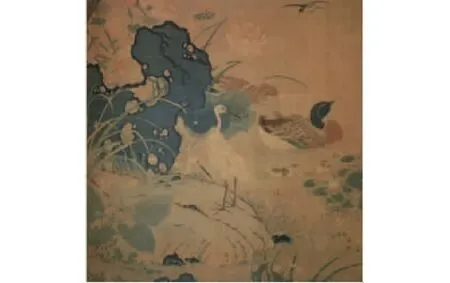

从作品景象的造型上看,朱克柔能准确捕捉到花卉虫鸟活动的瞬间,使景象呈现出动态的美感。图3为《鹡鸰红蓼》[2]。图3中鹡鸰攀于红蓼枝茎之上,回首俯视水中的游虾,神情紧张而好奇且充满了攻击性,而游虾似乎浑然不知,仍然悠然游弋,顿生一种自然动态之美。图4为《莲塘乳鸭图》[1]。图4中神态各异的白鹭、双鸭和乳鸭,图2中空中飞舞的蛱蝶与沉甸的山茶均能体现出其作品的动态美。这些对景象的描绘充分展现了朱克柔耐心、细致的观察力,以及善于捕捉景物瞬间的细节,从而创造出动态之美。动态的美以局部特写为基础,采用焦点透视法为核心进行创作。

图3 《鹡鸰红蓼》Fig.3 Picture of wagtail and persicaria orientalis

图4 《莲塘乳鸭图》Fig.4 Picture of ducking in lotus pond

1.3 色彩上和谐中有着强烈对比

从作品景象的色彩上看,朱克柔擅长把握整体色彩的和谐与局部色彩的强烈对比。如图4整体看上去色泽古朴和谐,但局部青石、白鹭、双鸭和乳鸭等景象的色彩都有着强烈对比,能迅速抓住欣赏者的眼球。在《牡丹图》《山茶蛱蝶图》等图中也均有这样的特色。由此可以推出,朱克柔擅长局部特写的稿本,而这种稿本必须是在整体色彩上体现和谐性、局部色彩产生强烈对比的情况下,才能刻画出古朴、清新的意蕴。

总体而言,朱克柔缂丝作品中的景象特征整体上与宋代富贵风格的花鸟画非常相似,它们都以端庄富丽、细腻逼真为特色。然而,朱克柔的缂丝作品在逼真、写实的基础上似乎还散发着一种宋代女子特有的多愁善感的气质。如《牡丹图》中完美盛开的牡丹花旁有几片叶脉渐黄的叶片,是否隐含着在繁华中即将到来的衰败。又如《莲塘乳鸭图》中孤立的白鹭扭头凝望着充满家庭温情的鸭子,是否表达了作者对家庭的渴望等。总之,朱克柔缂丝作品正是在富贵风格的基础上,加入了女性的柔情,使其作品具有人文色彩。

2 社会历史客观因素决定了朱克柔作品风格的基调和题材

社会历史客观因素一般会对艺术家作品风格的基调和题材产生限定作用。社会历史客观因素很多,联系缂丝工艺,影响朱克柔作品风格的社会历史客观因素主要包括宋代绘画的流行风格、女性的社会地位、缂织技法的完善程度。

2.1 宋代绘画的流行风格决定了朱克柔作品的基调

一寸缂丝一寸金,足见缂丝作品的昂贵,缂丝作品作为高级的装饰艺术品必然要迎合统治阶级的欣赏品味和装饰需求。因此,宋代绘画的流行风格就决定了朱克柔缂丝作品的基调。首先,朱克柔缂丝作品的稿本多以花鸟画为主。因为宋代皇家画院中富贵风格的花鸟画占绝对优势,受此影响,富贵画风在朱克柔缂丝作品中体现得淋漓尽致。同时朱克柔等也善于表现生动有趣的场景,如鸟啄昆虫或鱼儿嬉戏的瞬间等。不仅题材引人入胜,还可以充分发挥其高超的缂丝技法[1]。其次,宋代绘画题款的穷款、隐款风俗决定了朱克柔缂丝作品的织款风格。在宋代,画家们一般不会在画面中书写大量的诗文、题语去破坏那“可望”“可行”“可居”“可游”的真实自然境界,如果要题也只是穷款,只有简单的纪年和画家款识,甚至连纪年也没有,且题于老枝枯杆、长满杂草的石壁、层层繁密的树叶等观者不易发现的隐蔽处[3]。显然,朱克柔也受到这种风俗的影响,她的7件作品中仅《莲塘乳鸭图》中有题款,且题款是在青石间隙上缂制隶书“江东朱刚制,莲塘乳鸭图”简单10个字。

2.2 宋代女性的社会地位限制了朱克柔作品的题材

纵观中国女性社会地位的变迁,宋代女性的社会地位远不如唐代,女性扮演的社会角色越来越少,而女性自身不仅在思想上接受了这种转变,并且用自己的生活实践着这种转变[4]。女性社会地位的降低必然会影响艺术创作的能力,同时特定的社会地位也会形成独特的群体艺术风格。

首先,从思想观念上看,自“程朱理学”出现后,封建礼教理论体系逐渐极端化,对妇女的压迫合法化、公开化和系统化[5]。特别是贞节观念在宋代得到极大强化,程朱理学对女性贞节的崇拜形成了一种病态的崇拜[6]。而保护女性贞节最有效的方法则是限制其外出,当时名门望族的女子到了7岁就要被禁闭在“闺房”之中,足不出户[7]。她们每天只能看到深闺庭院中的花鸟鱼虫,长此以往则锻炼了观察这些景物的耐心。因此,她们以花鸟虫鱼为缂丝的主要创作题材是完全合情合理的,这些题材都与她们的生活息息相关,选择这些题材以此寄托自己的愿望与情感[8]。

其次,从审美情趣上看,宋代女性缠足的风俗甚重。缠足是中国古代摧残女性肢体的野蛮行为,缠足的女子不仅在幼年时要忍受极大的痛苦,长大成人后更是丧失正常的行走能力,严重影响了妇女的日常生活。虽然缠足在宋代之前就已经出现,是局部地区、少数人群中的一种审美需求。但在北宋中后期至南宋后期,缠足却成为一种普遍的审美趣味。正如陆游(1125—1210年)在《老学庵笔记》中指出:“宣和末妇人鞋底尖,以二色合成,名错到底。”此处的宣和末为北宋徽宗宣和七年,即公元1125年;又如袁褧(生卒不详,根据其所著《枫窗小牍》大致可推断为崇宁(1102—1106年)至嘉泰(1201—1204年)间人)在《枫窗小牍》中所言,宣和年间东京“花靴弓履,穷极金翠”[9]。这两则宋人的见闻充分说明北宋末年缠足已经成为一种风尚,但是缠足的妇女即使在有人扶持的情况下行走也十分困难,更别说游山玩水。因此,宋代女性一般无法领略高山流水的气蕴,更没有豪情写意的感悟。

由于有关朱克柔历史资料的缺失,无法肯定朱克柔是否为深闺或缠足女性。但从朱克柔的缂丝作品上看,朱克柔应该属于非常有才华的知识女性,非普通织匠所比。在宋代有才华的知识女性无非是深闺女性和青楼女性,这两类女性都被圈禁在狭小的庭园,深闺女性被禁固在闺房的庭院之中,青楼女性则被禁固在青楼的庭院中。同时,这两类女性为了遵从或迎合男性的审美情趣而普遍流行缠足。而缠足就决定她们不可能在景物描绘上表现得大气。另外,由于缂丝工艺十分复杂,需要用到缂织机,而缂织机的体积较之笔、墨略大,青楼根本不便或无法摆放,只能放些几案笔墨。基于以上考虑,朱克柔的生活环境应该与明代顾绣代表人物韩希孟(生卒不详,根据其夫顾寿潜与董其昌的师徒关系,可推断其所处年代为明万历(1573—1620年)、崇祯(1628—1640年)年间)类似,属于深闺女性。而深闺女性的社会地位则决定了她们艺术创作题材只能局限于花鸟虫鱼的描绘,无法在高山流水之中展开。

2.3 宋代缂织技法的完善为花鸟缂丝作品提供了技术支持

宋代缂织技法已经达到相当完善的程度,从点、线、面3个层次看,各类缂丝技法均已在宋代出现。如表达点的缂织技法,用纬线纵横织1~2排或多梭即成点,一般用于缂织鸟兽和人物的眼睛。表达线的缂织技法主要有勾、绕两种,在唐代就已经出现。勾缂技法类似于工笔画的效果,主要用于花、叶边缘的勾勒,这种技法可以使花纹界线更加清晰;而绕则是在一根或几根经线上,单梭绕出直斜或弯曲的各种线条,其在宋代已经产生,主要用于表现镶嵌的效果。表达面的缂织技法如掼(两色以上按色之深浅有规律、有层次的排列,产生于唐代)、结(用相近的两色或两色以上丝线按退晕的色阶层次顺序缂织,从而使纹样具有立体感且富于装饰性,宋代普遍使用)、戗(类似于工笔画中的晕色法,产生于唐代)等技法,主要用于山石、云层、花瓣、鸟羽等的刻画[1,10]。由此可知,用于花鸟虫鱼题材的常用缂织技法在宋代或宋代之前已经逐步完善,为朱克柔缂织此类题材的作品提供了必要的技术支持。

3 朱克柔自身的主观因素决定了其缂丝作品风格

历史客观条件虽然在艺术风格形成的过程中至关重要,但艺术家的主观因素却起到决定性作用。缂丝艺术与书画艺术关系密切,属于对书画作品的临摹。因此,朱克柔自身的绘画风格也就决定了缂丝作品的风格,同时,精绝的缂织技法又强化了其艺术风格。

3.1 朱克柔的绘画风格决定了其缂丝作品风格

朱克柔的身世目前无法考证,但据清代书画鉴藏家安仪周《墨缘汇观》中记载:“朱克柔,南宋云间人(今上海市松江区),以绘画和缂丝见长,以女红行世。”[11]由此可知,朱克柔作为一名女性画家,精通缂丝技法,并以缂丝作品行世。其实,缂丝作品本身就要求织匠具有极高的绘画水平。在缂丝工艺中有画样、织纬两道工序与绘画密切相关,画样要求织匠在上好的经线上勾勒出稿本的轮廓,这样必然要求织匠有一定的素描功底,否则无法完成这一工序;缂丝的织纬并非织锦式的,而是要求织匠根据稿本的色彩灵活选择合适的纬线进行织造,其织造过程完全要靠织匠对稿本图案色彩的理解和感悟,进行再创作。因此,一名优秀的缂丝织匠既是画家又是工匠。

具有画家和织匠双重身份的朱克柔,其缂丝作品的风格必然会受到本身绘画风格的影响。虽然,目前还未发现朱克柔的绘画作品,但根据前面对宋代花鸟画绘画风格、女性社会地位的分析,也能大致推测出朱克柔的绘画属于富贵风格的花鸟画画风。当然,也有学者会诘问,缂丝艺术作品大多是临缂名画书作,织匠的绘画风格并没有起太大的作用。然而,缂织大师们一般会根据自身的绘画特长和喜好来选择摹缂的稿本,毕竟缂丝作品在色彩方面要对原稿进行再创作。这样就不难理解,现存的朱克柔缂丝作品中为什么没有山水之类的题材。

3.2 朱克柔的精绝缂织技法强化了其艺术风格

朱克柔的精绝缂织技法体现在对长短戗的创造和运用。长短戗又称梅花戗,是利用织梭伸展的长短变化来达到由暗到明或由明到暗或深色与浅色之间过渡的变化,使深色纬线与浅色纬线相互穿插,而产生色彩调和,起到自然的晕色效果[12]。朱克柔的缂丝作品中最常见的戗色法就是长短戗,因此,长短戗也被称为“朱缂法”。如《牡丹图》中牡丹花瓣的层次和反转变化,《蓼红鹡鸰》中鹡鸰腹部羽毛的蓬松感等,均采用长短戗实现。

然而长短戗的特点是无规则的,因此要根据图案的需要灵活变化。朱克柔对于这种戗法长期、灵活地运用必然会强化其艺术风格。笔者认为,朱克柔在画与缂的艺术实践中,对于色彩的运用将会越来越娴熟。因为在长短戗的运用过程中对于色彩的理解一般都高于原画稿,长期的实践使得朱克柔在绘画过程中对于色彩的把握越加精准,从而画出更加富贵精致的画作。而在下一次缂织的过程中又会重复上述的创造循环,不断地强化这种富贵精致的画风。

4 结语

朱克柔作为两宋之交著名的缂丝大师,其作品体现了一种清新艳丽、大家闺秀的美,即阴性美和写实美(采用焦点透视法)。富贵花鸟画的风格反映了宋代知识女性多愁善感的气质。而这种艺术风格的主要是由历史客观条件和个人主观条件决定的。

参考文献:

[1]朴文英. 缂丝[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009.

[2] 国立故宫博物院(台北)编辑委员会.缂丝特展图录[M].台北:国立故宫博物院,1989.

[3] 李永强. 宋代绘画中的穷款、隐款现象研究[J]. 东南文化, 2010(1): 117-120.

LI Yongqiang. On the phenomenon of short and hidden inscriptions in the Song Paintings[J]. Southeast Culture, 2010(1): 117-120.(in Chinese)

[4] 田玉军. 宋代女性文学创作的社会学意义[J]. 现代语文(学术综合版), 2013(9): 27-29.

TIAN Yujun. Sociological significance of female literature creation in the Song Dynasty[J]. Modern Language(Academic Edition), 2013(9): 27-29.(in Chinese)

[5] 张瑞. 略论宋代妇女的社会地位[J]. 广西教育学院学报, 2006(5): 114-115.

ZHANG Rui. Study on the social status of women in the Song Dynasty[J]. Journal of Guangxi Education, 2006(5): 114-115.(in Chinese)

[6] 孟姝芳. 性别歧视下的中国古代女性生命权[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2011,13(6): 109-113.

MENG Shufang. Under the sex discrimination of female's living the limitation and the deprivation[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Science Edition), 2011,13(6): 109-113.(in Chinese)

[7] 马莉. 中国古代女性绘画的边缘情结及成因[J]. 美术大观, 2009(7): 18-19.

MA Li. The marginal complex and its causes in the female paintings in ancient China[J].Art Panorama, 2009(7): 18-19.(in Chinese)

[8] 佟宇婴. 论中国古代女性绘画的题材与技法[J]. 株洲师范高等专科学校学报, 2006,11(3): 62- 64.

TONG Yuying.Painting subjects and techniques of women in ancient China[J].Journal of Zhuzhou Teachers College, 2006,11(3): 62- 64.(in Chinese)

[9] 和溪. 两宋时期女子缠足的文化因素探析[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2012,33(8): 97-100.

HE Xi. The cultural factors of women's footbinding in the Song Dynasty[J]. Journal of Chifeng College(Chinese Philosophy and Social Science Edition), 2012,33(8): 97-100.(in Chinese)

[10] 陈朝志. 我国古代的缂丝技法[J]. 纤维标准与检测, 2000(5): 31.

CHEN Zhaozhi.Kesi techniques in ancient China[J]. Fiber Standards and Testing, 2000(5):31.(in Chinese)

[11] 刘韫. 南宋朱克柔缂丝《蛱蝶山茶图》[J]. 收藏家, 2007(2): 72.

LIU Yun.Kesi workPictureofCamelliaandButterflyof Zhu Kerou in Southern Song Dynasty[J]. Collectors, 2007(2): 72.(in Chinese)

[12] 缪秋菊. 缂丝戗色技法的探讨[J]. 丝绸, 2007(10): 13-15.

MIAO Qiuju.Discussion on technology of silk tapestry with cut designs[J]. Journal of Silk, 2007(10): 13-15. (in Chinese)

——蔡霞明缂丝作品欣赏