邮轮旅游法律适用论要

孙思琪

邮轮①关于“邮轮”和“游轮”两种表述,理论以及实践之中通常混用,含义基本相同。考虑到我国相关政策、法规悉数采用“邮轮”的表述,例如《交通运输部关于促进我国邮轮运输业持续健康发展的指导意见》、《上海市邮轮旅游经营规范》以及《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提及的“推动21世纪海上丝绸之路邮轮旅游合作”,本文除尊重邮轮公司名称等专有名词的既有措辞外,一律称为“邮轮”。旅游是近年来在我国快速发展的新兴旅游形式,2016年,全国港口共计接待国际邮轮旅客218万人。②参见交通运输部:《2016年交通运输行业发展统计公报》,http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/201704/t20170417_2191106.html,2018年3月1日访问。邮轮旅游与传统海上旅客运输存在明显差异:传统海上旅客运输许多时候具有公共运输的性质,即以向不特定的社会公众提供运输服务为目的,①参见余延满:《合同法原论》,武汉大学出版社1999年版,第647页。因而属于社会公共事业,直接涉及国计民生。②参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2010年版,第702页。但是,旅客选择邮轮旅游服务主要基于享受型消费的意图,根本目的并不在于运输,对于人的空间位移关注较少。邮轮旅游的快速发展必然带来相应的民事纠纷,邮轮旅游的特殊性也决定了此类民事活动需要相对特殊的法律规则进行调整。《上海海事法院海事审判情况通报(2016)》明确指出:邮轮旅游纠纷在诉讼中已有所体现,并且涉案法律关系复杂、法律规则尚待明确等诸种因素均为案件妥善处理带来困难。③参见上海海事法院:《涉船员权益保护海事审判情况通报》,第12页。

当前,我国邮轮旅游绝大多数是出境旅游,邮轮公司也以外商投资居多,因而邮轮旅游形成的旅游服务、海上旅客运输以及船票销售等法律关系大多属于涉外民事关系。涉外民事关系法律适用的意义在于通过冲突规范的指引,确定特定涉外民事关系应当适用的法律,并且应用于实际案件,从而规范当事人之间的权利义务关系,解决相应争议。④参见黄进、姜茹娇主编:《〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉释义与分析》,法律出版社2011年版,第1页。因此,法律适用是邮轮旅游民事纠纷解决的基础环节。由于我国邮轮旅游专门规范的缺失,加之邮轮旅游同时涉及旅游服务合同、海上旅客运输合同、消费者合同等多个法律关系,导致邮轮旅游基础合同的法律适用规则尚不清晰。上海海事法院2016年以来受理了多起邮轮旅游纠纷案件,部分案件之所以迟迟无法作出判决,法律适用的认定似是主要障碍之一。⑤典型案例如羊某诉英国嘉年华邮轮有限公司海上、通海水域人身损害责任纠纷一案,由于该案涉案邮轮船籍为英国,途经港分别位于韩国济州和日本福冈,因而涉及外国法律的适用。参见上海市黄浦区人民法院〔2016〕沪0101民初1345号民事裁定书、上海市第二中级人民法院沪〔2016〕02民辖终555号民事裁定书。

本文基于我国邮轮旅游实践的法律适用现状,以邮轮旅游服务合同、邮轮船票证明的海上旅客运输合同为重点,阐述邮轮旅游基础合同的法律适用,兼及违约责任与侵权责任竞合的处理,提出可供邮轮旅客选择适用的系属。

一、邮轮旅游基础合同法律适用现状

《旅行社条例》第23条禁止外商投资旅行社经营我国居民的出境旅游业务,导致外商投资邮轮公司即使具备旅行社经营资质,也无法经营邮轮旅游的配套岸上旅游业务,①虽然《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社从事除中国台湾地区以外的出境旅游业务,2017年12月25日《国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》也宣布在自由贸易试验区暂时停止实施《旅行社条例》第23条,但此种自由贸易试验区的特殊市场准入政策对于我国邮轮旅游产业的积极影响目前并不明显。直接销售船票的意义大为减弱,从而形成了以旅行社包销为主的船票销售模式。旅行社包销船票模式下邮轮旅游将会形成三个基础合同,即旅客直接与旅行社订立的邮轮旅游服务合同,旅客与邮轮公司之间通过邮轮船票证明的海上旅客运输合同以及邮轮公司与旅行社订立的邮轮船票销售合同。②参见孙思琪、戎逸:《邮轮旅游法律关系的立法范式与理论辨正》,《中国海商法研究》2017年第3期,第85页。

(一)邮轮旅游服务合同

邮轮旅游服务合同属于《旅游法》第五章规定的旅游服务合同。可能受到《旅游法》后于《涉外民事关系法律适用法》出台的影响,后者对于旅游服务合同这一特别法上的有名合同的法律适用并无专门规定。但是,由于旅游者在旅游服务合同中实际是消费者,因而旅游服务合同一般被认为具有消费者合同的性质,③参见王利明:《合同法研究》(第四卷),中国人民大学出版社2017年版,第571页。从而根据《涉外民事关系法律适用法》第42条的规定,多数情况下适用消费者经常居所地法律,对于我国居民而言即是中国法律。实践中对于一般旅游服务合同的法律适用也大多援引消费者合同的上述规则。④参见夏雨:《涉外旅游合同法律适用规则探析》,《旅游学刊》2013年第5期,第123页。邮轮旅游服务合同在实践中往往依据政府部门制定的示范合同订立。以上海地区为例,邮轮旅游服务合同多数均以上海市工商行政管理局、上海市旅游局联合制定的《上海市邮轮旅游合同示范文本》、《上海市出境旅游合同示范文本》为基础。此类示范合同虽无专门的法律适用条款,但通常会在引言部分明确说明合同依据中国法律签订。⑤例如,《上海市邮轮旅游合同示范文本(2015版)》引言部分规定:“根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》、《上海市旅游条例》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,签订本合同。”司法审判实践也基本认可邮轮旅游服务合同适用中国法律,例如邵建某、邵忠某、刘某诉上海携程国际旅行社有限公司旅游合同纠纷一案⑥上海市长宁区人民法院〔2016〕沪0105民初6889号民事判决书。,邓某诉南京市途牛国际旅行社有限公司佛山分公司、南京市途牛国际旅行社有限公司旅游合同纠纷一案⑦广东省佛山市禅城区人民法院〔2015〕佛城法民二初字第1253号民事判决书。即是如此。

(二)邮轮船票证明的海上旅客运输合同

《海商法》第110条规定:“旅客客票是海上旅客运输合同成立的凭证。”据此,虽然在旅行社包销船票模式下旅客通常并不会与邮轮公司直接签订合同,但邮轮船票可以证明双方之间存在海上旅客运输合同关系,尽管邮轮船票未必是以传统海上旅客运输客票惯用的形式和载体呈现。《海商法》第十四章“涉外关系的法律适用”以及《涉外民事关系法律适用法》对于海上旅客运输合同的法律适用并无专门规定,因而一并适用《海商法》第269条关于合同法律适用的意思自治原则以及最密切联系原则。实践中,邮轮公司通过船票条款规定适用域外法律的情形非常普遍。①参见孙思琪:《〈海商法〉修改视角下邮轮旅游法律制度构建》,《大连海事大学学报》(社会科学版)2017年第6期,第15页。例如,公主邮轮航行合约第15条C款规定:“由于本航行合约或您的邮轮旅行产生的或与之相关的所有索赔均适用英国法律。”②公主邮轮航行合约,http://www.princesschina.com/wp-content/uploads/2015/05/Cruise_Contract.pdf,2017年10月1日访问。皇家加勒比国际游轮乘客票据合同第19条也规定:“本乘客票据合同应当受美国佛罗里达州法律(包括在适用情况下的相关美国海事法律)管辖并依照其解释。”③皇家加勒比国际游轮乘客票据合同,http://www.rcclchina.com.cn/content/brand/passenger/repeat,2018年3月1日访问。此类条款是由邮轮公司预先拟订,并且在合同订立时大多未与旅客协商,因而根据《合同法》第39条第2款的规定具有格式条款的性质。受到旅行社包销船票模式的影响,邮轮船票的功能在我国被明显弱化,导致旅客依据邮轮船票证明的海上旅客运输合同诉至海事法院的情形并不多见,法院也更倾向于通过调解、和解等形式结案。因此,司法审判实践对于邮轮船票通过格式条款规定适用域外法律的效力持何种态度,目前尚不明朗。

(三)邮轮船票销售合同

邮轮船票销售合同属于较为典型的商事合同,作为合同当事人的邮轮公司、旅行社均为商主体,是以营利为目的从事商事活动。因此,邮轮船票销售合同的法律适用相对清晰,即应依据《涉外民事关系法律适用法》第41条的规定充分贯彻意思自治原则,同时结合特征性履行原则与最密切联系原则。据此,双方当事人既可约定适用中国法律,也可约定适用域外法律。由于外商投资旅行社不得经营出境旅游业务,因而邮轮船票销售合同的法律适用条款通常也以约定适用中国法律居多,例如,一些协议一般约定:“本协议依据中华人民共和国法律撰写并受其约束,在适当情况下也遵从并受相关海事法律约束。”本文对于邮轮船票销售合同的法律适用不作深入讨论。

二、邮轮旅游服务合同的法律适用

邮轮旅游服务合同严格而言并不属于海商海事合同,原因在于邮轮旅游服务合同形成的社会关系不属于海商法的调整对象,即不是海上运输关系和船舶关系。但是,受到旅行社包销船票模式的影响,邮轮旅游服务合同对于海上特殊风险同样有所涉及,因而《海商法》修改时有必要将其作为邮轮旅游法律制度的组成部分纳入调整范围。据此考察邮轮旅游服务合同的法律适用,重点在于明确邮轮旅游服务合同的性质是否属于消费者合同以及《涉外民事关系法律适用法》第42条对于邮轮旅游服务合同是否适应。

(一)邮轮旅游服务合同的消费者合同属性

仅就合同法而言,消费者合同在我国尚不属于有名合同,也并无直接、明确的定义。消费者合同实际上也不应被视为具体的合同类型,或者至少不能与《合同法》分则规定的各类有名合同以及旅游服务合同等特别法上的有名合同并列,而是同时涵盖以生活消费为目的订立的买卖合同、服务合同、保险合同等多种合同类型。除《涉外民事关系法律适用法》第42条规定了消费者合同的法律适用规则外,我国其他法律并未直接采用“消费者合同”的措辞,即使是《消费者权益保护法》亦不例外。①合同是消费者购买、使用商品或者接受服务的媒介,也是消费者享有权利、经营者承担义务的基础,《消费者权益保护法》确也针对消费者权利和经营者义务分别设专章进行了规定,但该法除第24条外并未直接提及消费者合同。《涉外民事关系法律适用法》第42条径直规定消费者合同的法律适用,而在实体规范中却无对应的消费者合同定义,虽有利于弱者保护理念之贯彻,但对于该条在司法实践中的适用,尤其是准确理解消费者合同的概念与边界,均有不便之处。而且,消费者合同的概念正是司法实践中相关合同法律适用无法回避的关键事项之一。因此,应当尽快通过《涉外民事关系法律适用法》修改抑或我国民法典“涉外民事关系法律适用编”的编纂,或者制定司法解释等其他途径,明确消费者合同的概念。因此,界定消费者合同的概念,须以《消费者权益保护法》为基础,结合相关条文进行解释方能确定。

《消费者权益保护法》第2条前段规定:“消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护。”据此,只要提供商品或者服务的一方是从事市场经营活动,购买商品或者接受服务的一方是为了个人或者家庭终极消费需要,而不是为了从事生产经营或者职业活动需要,②参见李适时主编:《〈中华人民共和国消费者权益保护法〉释义》,法律出版社2013年版,第13页。即属于《消费者权益保护法》的调整范围,双方此时订立的合同便也属于消费者合同。因此,界定消费者合同的关键在于双方当事人,一方须为消费者,另一方须为经营者。①参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第739页。

邮轮旅游服务合同属于旅游服务合同。《旅游法》对于旅游服务合同采取狭义概念,即主要是指包价旅游合同,而不包括旅店住宿合同等旅游代办合同。②参见王利明:《合同法研究》(第四卷),中国人民大学出版社2017年版,第564-565页。《旅游法》第五章“旅游服务合同”第75条规定:“住宿经营者应当按照旅游服务合同的约定为团队旅游者提供住宿服务。”仅从该条的文义表述以及体系位置来看,住宿经营者似乎也有可能是旅游服务合同的当事人。但是,根据立法机关的释义,该条调整的情形实际是旅游者与旅行社之间订立由住宿经营者向旅游者提供住宿服务的旅游服务合同,旅行社按照旅游服务合同再与住宿经营者之间订立住宿服务合同,旅游者与住宿经营者之间并无直接的合同关系。参见李飞、邵琪伟主编:《〈中华人民共和国旅游法〉释义》,法律出版社2013年版,第181页。根据《旅游法》第111条第3项之规定,包价旅游合同是指旅行社预先安排行程,提供或者通过履行辅助人提供交通、住宿、餐饮、游览、导游或者领队等两项以上旅游服务,旅游者以总价支付旅游费用的合同。据此,旅游服务合同的主要内容是组织、安排旅游活动。③参见杨富斌、苏号朋主编:《〈中华人民共和国旅游法〉释义》,中国法制出版社2013年版,第161页。旅游者与旅行社订立旅游服务合同的目的是为了享受旅游服务,符合消费者的内涵;至于旅行社,《旅游法》第111条第1项明确定义旅游经营者是旅行社、景区以及为旅游者提供交通、住宿、餐饮、购物、娱乐等服务的经营者。因此,旅游服务合同是旅游消费权利义务关系的载体,合同双方当事人符合消费者和经营者的身份要求,理应属于消费者合同,学界对此也大多持认可态度。④例如,中国消费者权益保护法学研究会所著《消费者权益保护法学》一书,专设第十五章“旅游消费者的权益保护”,将旅游消费作为主要消费类型之一进行研究,并且着重介绍旅游服务合同;再如,吴宏伟主编《消费者权益保护法》一书,也设有第十二章“旅游者保护制度”。参见中国消费者权益保护法学研究会:《消费者权益保护法学》,中国社会出版社2017年版,第510-546页;吴宏伟主编:《消费者权益保护法》,中国人民大学出版社2014年版,第192-212页。此外,《旅游法》第92条规定旅游者可向消费者协会申请调解作为旅游纠纷的解决途径之一,⑤《旅游法》第92条规定:“旅游者与旅游经营者发生纠纷,可以通过下列途径解决:……(二)向消费者协会、旅游投诉受理机构或者有关调解组织申请调解……”而消费者协会正是对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织,这亦可佐证旅游消费属于生活消费之一部。由于我国现行法律对旅游服务合同的法律适用并无特别规定,我们认为,应当一并适用《涉外民事关系法律适用法》第42条关于消费者合同法律适用的规定,邮轮旅游服务合同亦然。

(二)《涉外民事关系法律适用法》第42条的不适应性

《涉外民事关系法律适用法》第41条对合同法律适用规定的首要原则是意思自治原则,同时运用特征性履行方法辅之以最密切联系原则。①参见章尚锦、杜焕芳主编:《国际私法》,中国人民大学出版社2014年版,第199-201页。《海商法》第269条关于海商合同法律适用的规定基本相同,但未明确特征性履行规则。同时,《涉外民事关系法律适用法》第42条设置了消费者合同法律适用的特别规则:“消费者合同,适用消费者经常居所地法律;消费者选择适用商品、服务提供地法律或者经营者在消费者经常居所地没有从事相关经营活动的,适用商品、服务提供地法律。”

上述规定主要涉及三项系属公式,即消费者的属人法、消费者单方选择的法律以及设条件的消费行为地法。消费者合同的法律适用以消费者经常居所地法律为原则,而以商品、服务提供地法律为例外。本应作为合同法律适用首要原则的意思自治受到明显限制,仅有消费者可以单方选择适用的法律,并且限于商品、服务提供地法律,经营者并不享有选择适用法律的权利。此外,考虑到经营者如未在消费者经常居所地从事相关经营活动,应当认为经营者不知道也不可能预见其产品或服务将与消费者经常居所地构成联系,因而基于权利义务平衡之考量规定商品、服务提供地法律作为例外。②参见夏雨:《涉外旅游合同法律适用规则探析》,《旅游学刊》2013年第5期,第124页。对于消费者合同的法律适用设置特别规则在比较法上存在广泛的立法例,例如日本《关于法律适用的通则法》第11条“消费者合同的特例”即有颇为详尽的规定,③参见王爱群译:《日本民法典》,法律出版社2014年版,第201-203页。此类规范共同之要旨在于贯彻弱者保护原则,给予消费者特殊保护。消费者在消费者合同中较之经营者往往处于弱势地位,双方签订的合同很多时候属于格式合同,其中的法律适用条款多由经营者预先拟订,消费者难有选择的余地,④参见杜涛:《〈涉外民事关系法律适用法〉释评》,中国法制出版社2011年版,第33页。邮轮旅游尤其如此。

由于《涉外民事关系法律适用法》第42条广泛适用于各类消费者合同,难以充分考虑邮轮旅游的特殊性,因而对于邮轮旅游服务合同明显存在不适应。对于我国居民参加的出境邮轮旅游而言,中国法律作为消费者经常居所地法律,多数情况下同时又是法院地法律,旅客对此通常最为熟悉,因而作为邮轮旅游服务合同的适用法律较为合适。但是,《涉外民事关系法律适用法》第42条规定的另一系属“商品、服务提供地法律”许多时候并不存在。邮轮在航行期间大部分时间处于公海之上,当前不少邮轮公司甚或提供单纯的公海旅游航线,而无岸上观光的行程安排。公海因此成为旅客接受邮轮旅游服务、尤其是船上服务最为主要的地理位置。公海并无对应的国内法律可供适用,克服公海适用法律的欠缺也成为涉外海事关系法律适用的关注重点。例如,《海商法》第273条第2款即规定法院地法律作为船舶在公海发生碰撞时的适用法律。①《海商法》第273条第2款规定:“船舶在公海上发生碰撞的损害赔偿,适用受理案件的法院所在地法律。”

弱者保护原则在法律适用中的贯彻,主要通过特别法律选择规范限制当事人的意思自治,进而实现实质正义,②参见袁发强:《我国国际私法中弱者保护制度的反思与重构》,《法商研究》2006年第5期,第45页。要旨之一在于尽量促使有利于弱者的法律得以适用。③参见徐冬根:《人文关怀与国际私法中弱者利益保护》,《当代法学》2004年第5期,第16页。当前我国尚未设立专门的邮轮旅游法律制度,对于邮轮旅客的保护水平也有待提高。虽然中国法律最为我国居民熟悉,但如果旅客对于与特定邮轮旅游服务存在客观联系的域外法律亦有充分了解,应当允许旅客选择适用此类法律,这也与《涉外民事关系法律适用法》第42条允许消费者选择适用商品、服务提供地法律的本意契合。而且,对于船旗国法律、邮轮公司主营业地法律等法律,消费者单方意思自治的结果实质上包含了经营者对于法律选择的意志以及实际利益,经营者或也乐于接受,更能兼顾邮轮旅客与旅行社、邮轮公司等邮轮旅游经营者之间法律选择利益的平衡。④参见万鄂湘主编:《〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉条文理解与适用》,中国法制出版社2011年版,第304页。因此,对于邮轮旅游服务合同应当设置专门的法律适用规则,在保留适用消费者经常居所地法律作为一般原则的同时,规定其他系属替代商品、服务提供地法律。

三、邮轮船票证明的海上旅客运输合同的法律适用

基于旅行社包销的邮轮船票销售模式,旅客与邮轮公司之间主要通过邮轮船票成立海上旅客运输合同,而船票大多是由旅行社作为包价邮轮旅游产品的组成部分向旅客进行销售。由于海上旅客运输合同与海上货物运输合同存在一定差异,不仅邮轮船票载明的法律适用条款作为格式条款本身的效力确有可资商榷之处,而且适用域外法律对于作为消费者的旅客寻求救济亦有不利,因而需要适当考虑未来我国邮轮旅游法律制度的强行性。

(一)海上旅客运输合同适用域外法律的弊端

海上旅客运输合同与海上货物运输合同的性质存在明显差异,决定了相应的法律适用规则也应有所区别。经济学将交易主体分为个人(individual)和企业(firm),据此民事交易总体而言可以分为四类:一是企业之间的交易;二是个人之间的交易;三是企业为出卖人而个人为买受人的交易;四是个人为出卖人而企业为买受人的交易。第一类交易涉及的企业又可进一步分为两类,即成熟的市场参与者(sophisticated economic actors)和一般企业。①Alan Schwartz&Robert E.Scott,Contract Theory and the Limits of Contract Law,113 Yale Law Journal 544-545(2003).成熟的市场参与者之间订立的合同通常被认为是商事合同,而与一般的民事合同有所区别。基于海上旅客运输合同形成的交易属于第三类,而海上货物运输合同形成的交易属于第一类。而且,订立海上货物运输合同的企业大多是成熟的市场参与者,因而属于典型的商事合同。区分商事合同与一般民事合同的基本意义在于:由于交易参与者的性质不同,规范需求自然有所不同。成熟的市场参与者具有较强的谈判能力,缔约双方信息地位相对平等,较不需要强制性规定的介入保护,并且此类主体订立的合同往往设有适当机制用以分散或者规避风险。②参见王文宇:《商事契约的解释:模拟推理与经济分析》,《中外法学》2014年第5期,第1278页。因此,对于海上货物运输合同的法律适用,应当给予当事人较为充分的意思自治,当事人往往也会选择适用在航运市场具有广泛影响力的法律,其中尤以英国法为典型。虽然我国既有理论研究大多建议《海商法》修改时规定现行第四章“海上货物运输合同”的强制适用范围,但此种建议可能更多基于维护国家整体经济利益之考量。海上旅客运输合同的当事人一方是旅客个人,属于一般的民事合同,因而需要在法律适用方面给予适当的特殊保护,不能放任在交易中居于优势地位的承运人滥用意思自治。

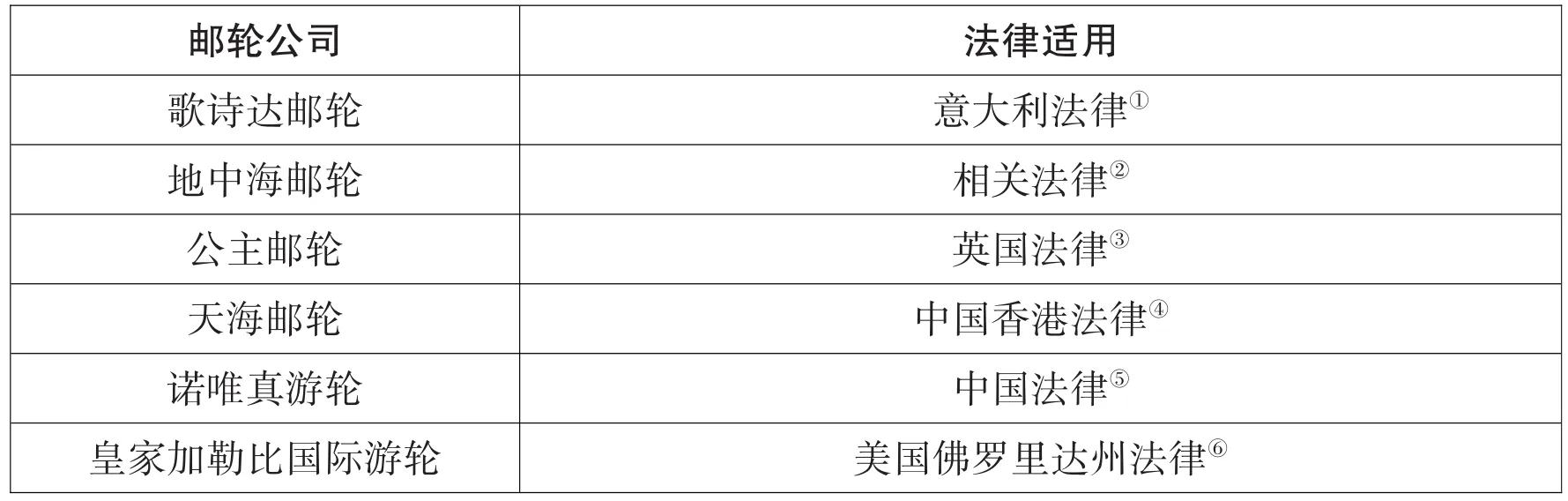

当前我国邮轮旅游市场上邮轮公司通过船票条款规定适用域外法律的情形较为普遍。我国邮轮旅游市场主要邮轮公司船票条款关于法律适用的规定可见表1。虽然其中规定适用的域外法律多为航运法律较为发达的法域,尤其是英国法律在航运领域居于无可替代的重要地位。但是,邮轮旅客毕竟有别于货主,对于域外法律多数并无充分的了解,而妥善安排救济策略恰恰要求旅客对于法律赋予的权利应有相对准确的认识。因此,适用域外法律总体而言对于作为消费者的旅客寻求救济明显不利。

表1 中国邮轮旅游市场主要邮轮公司船票条款规定的法律适用

邮轮船票一般是包价邮轮旅游产品的组成部分。邮轮旅游服务合同和海上旅客运输合同是旅行社包销邮轮船票模式下同时成立的两个合同,旅客订立两个合同的目的大抵相同,都是为了参与邮轮旅游活动、享受邮轮旅游服务,只是海上旅客运输合同更多侧重于船上服务。虽然邮轮旅游必然涉及海上运输,但人的空间位移并不是邮轮旅游的根本目的。因此,邮轮船票证明的海上旅客运输合同应当同样具有消费者合同的性质。《海商法》第十四章“涉外关系的法律适用”较之《涉外民事关系法律适用法》属于特别法,但《涉外民事关系法律适用法》第42条和《海商法》第269条均属于特别民事规范,前者是消费者合同法律适用的特别规则,后者则是海商合同法律适用的特别规则。二者之间的适用关系如何处理,现行法律并未明确规定。可以肯定的是,《涉外民事关系法律适用法》第42条对于邮轮船票证明的海上旅客运输合同同样存在不适应,即商品、服务提供地法律在邮轮航行于公海期间并不存在;而《海商法》第269条更多基于海上货物运输合同的立场,对于当事人的意思自治未加制约,较易产生邮轮公司滥用优势地位迫使旅客适用域外法律的现象。因此,无论适用《涉外民事关系法律适用法》第42条抑或《海商法》第269条,我国法律关于邮轮船票证明的海上旅客运输合同法律适用的规定均有进一步完善的必要。

(二)船票法律适用条款的效力

考察邮轮船票条款,也即通常所称航行合约或者乘客票据合同,基于我国尚未全面实行邮轮船票制度规制船票条款的现状,①上海经由交通运输部水运局授权,选定皇家加勒比国际游轮根据《上海邮轮船票制度(试点)实施工作方案》率先开展邮轮船票制度试点,已于2017年12月试点三个航次,并于2018年1月末拓展至皇家加勒比国际游轮的全部航次。虽然2017年《关于上海试点邮轮船票制度的通知》列明的试点任务中明确提及“各邮轮公司自有乘客票据合同或乘客条款需符合《上海市合同格式条款监督条例》和《上海市邮轮旅游经营规范》规定”,但试点既有进展对于邮轮船票条款的规制实际上涉及甚少。条款内容是由邮轮公司单方制定并且载于公司网站,旅行社在与旅客订立邮轮旅游服务合同时并不会向旅客提供相应邮轮公司的船票条款。邮轮公司发放的各类资料大多不会涉及船票条款,即使是作为船上通行凭证的房卡一般也不附有相关条款,主动登陆邮轮公司网站几近成为旅客了解船票条款内容的唯一途径。而且,旅客一旦选择了特定的邮轮公司,就必须接受该公司的全部船票条款,不再享有单独另行协商的机会,符合格式条款“要么接受,要么走开”(take it or leave it)的特征。因此,邮轮船票条款的性质理应属于格式条款,包括其中的法律适用条款。

格式条款由于未经合同双方当事人协商,与合同作为双方意思合致的本质相悖,因而格式条款并不当然能够在双方当事人之间直接形成合同关系。只有消费者对于格式条款表示同意,格式条款方能产生法律效力,②参见李昌麒、许明月:《消费者保护法》,法律出版社2015年版,第104页。邮轮船票条款亦然。对于格式条款之规制,《合同法》第39条至第41条以及《消费者权益保护法》第26条均有规定。虽然适用法律的不同难免影响承担责任的多寡,但法律适用条款本身并不属于免责条款,即不以排除或限制当事人的未来责任为目的,③参见崔建远:《合同法》,北京大学出版社2016年版,第350页。因而此类条款的效力认定主要基于邮轮公司是否妥善履行《消费者权益保护法》第26条第1款规定的提请注意义务。根据该款规定,经营者在经营活动中使用格式条款的,应当以显著方式提请消费者注意与其有重大利害关系的内容,并按照消费者的要求予以说明。法律适用作为纠纷解决的基础环节之一,应当属于与消费者存在重大利害关系的格式条款内容。对于海上旅客运输合同的法律适用条款,乃至全部邮轮船票条款而言,由于旅行社包销模式下邮轮公司根本不会参与缔约过程,因而邮轮公司显然无法达到《消费者权益保护法》对于经营者提请告知义务的要求。而且,目前邮轮船票条款的主要刊载方式是邮轮公司网站,旅客如果未与邮轮公司或旅行社产生纠纷,很有可能自始至终不会关注船票条款。因此,邮轮旅客不应当然受到自己并不知情的船票条款的约束。如果旅客事后表明不同意船票条款关于法律适用的规定,而邮轮公司又无法证明已尽提请注意义务,应当认定船票法律适用条款无效。

此外,我国较为有限的司法实践对于邮轮船票法律适用条款的效力似乎也并不完全认可。例如,在蒋某诉皇家加勒比RCL邮轮有限公司、浙江省国际合作旅行社有限公司上海分公司海上人身损害责任纠纷案中,被告皇家加勒比国际游轮并未援引船票条款主张适用外国法律,而是与其他当事人在诉讼过程中达成合意选择适用中国法律,上海海事法院在该案一审判决中也予以认可。①参见上海海事法院〔2017〕沪72民初136号民事判决书。

(三)海上旅客运输法律的强制适用

冲突法上存在强制性规范的概念,是指一国法律中具有强行性质的规范,此类规范在涉外案件中必须强行适用,而不必考虑冲突规范所指引的准据法是何国法律。②杜涛:《国际私法原理》,复旦大学出版社2014年版,第112页。《〈涉外民事关系法律适用法〉司法解释(一)》第10条规定了多种强制适用我国法律的情形,但总体上均与海事活动无涉,亦未提及海上旅客运输。考察航运发达国家的海上货物运输立法,不少国家对于国际海上货物运输合同均有强制适用本国法律的规定,不允许合同当事人通过约定选择适用他国法律。例如,美国《1936年海上货物运输法》(Carriage of Goods by Sea Act 1936)第12条规定:“本法适用于对外贸易中自美国出口或向美国经海陆运输的一切运输合同。”③韩立新、王秀芬编译:《各国(地区)海商法汇编》,大连海事大学出版社2003年版,第378页。美国和少数代表货方利益的国家规定本国海上货物运输法律的强制适用范围,目的在于限制缔约能力强于本国货主的承运人利用合同自由选择对其更为有利的他国法律或者国际公约,④韩立新编著:《海事国际私法》,大连海事大学出版社2015年版,第145页。从而通过保护本国货主的利益实现对于国家整体经济利益的维护。

规定海上旅客运输法律的强制适用范围,理据较之海上货物运输法律更为充分。由于邮轮旅游服务合同的消费者合同性质已经基本明确,因而中国法律在实践中多数均能得到适用。考虑到邮轮旅游服务合同与邮轮船票证明的海上旅客运输合同同为邮轮旅游基础合同的关联性,并且一方当事人均为邮轮旅客,对于后者也应适当规定强制适用我国法律的范围,从而实现对于居于弱势地位的邮轮旅客的必要保护。对此《上海市邮轮旅游经营规范》作为我国邮轮旅游行业首个政府性规范,其第11条第3款也规定:“船票应从有利于解决邮轮消费纠纷角度出发,充分考虑连结点的关联性,按照便利中国旅游者维护合法权益的原则确定司法管辖地和适用的法律。”目前我国邮轮市场主要邮轮公司制定的船票法律适用条款,显然不符合此种要求。

基于当前的立法趋势以及理论研究,我国邮轮旅游法律制度的构建最有可能通过《海商法》修改实现,①交通运输部法制司项目“《中华人民共和国海商法》(修改建议稿)审核研究”已将邮轮旅游列为《海商法》第五章“海上旅客运输合同”修改的重点之一。并以该法第五章“海上旅客运输合同”为基础。②参见孙思琪、戎逸:《邮轮旅游法律关系的立法范式与理论辨正》,《中国海商法研究》2017年第3期,第93页。但是,目前关于《海商法》强制适用的研究主要围绕海上货物展开,③参见韩立新编著:《海事国际私法》,大连海事大学出版社2015年版,第144-148页;苏同江:《中国〈海商法〉有关海运提单强制适用问题研究》,《中国海商法年刊》(2008),第45-56页;苏同江、杨晓娜:《我国海商法有关海运提单强制适用问题的研究》,《青岛远洋船员学院学报》2007年第3期,第8-12页;王彦斌:《我国海商法对提单运输关系强制适用问题研究——以我国涉外海事案件法律适用情况实证分析为视角》,《重庆交通大学学报(社科版)》2009年第6期,第53-56页。而对海上旅客运输鲜有关注。《海商法》修改时如果确将邮轮旅游纳入了调整范围,即应规定邮轮船票证明的海上旅客运输合同的法律适用。尤其对于出发港或目的港为我国港口的邮轮旅客运输,应当继续贯彻对于消费者的弱者保护原则,适当限制意思自治的运用,规定以适用中国法律为主的旅客经常居所地法律为原则,同时辅以若干与邮轮旅游关联较为密切的系属以供邮轮旅客单方选择适用。由于存在旅客单方意思自治的例外,因而此种强制适用一定程度上也有别于冲突法意义上的强制性规范。

四、违约责任与侵权责任竞合的处理

违约责任与侵权责任竞合是民事责任竞合最为常见的情形。目前我国邮轮旅游实践中纠纷的主要类型是航程变更和旅客人身损害,其中前者一般依据邮轮旅游服务合同诉至地方法院,属于典型的合同之诉;后者一般依据海上人身损害诉至海事法院,属于典型的侵权之诉。由于邮轮船票的功能在我国受到明显弱化,上海海事法院目前受理的几起邮轮旅游相关案件均为海上人身损害责任纠纷,而并非基于海上旅客运输合同的合同之诉。但是,对于旅客人身损害的赔偿同时也是邮轮公司作为海上旅客运输合同的承运人的法定责任。根据《海商法》第114条第1款的规定,在旅客及其行李的运送期间,因承运人或者承运人的受雇人、代理人在受雇或者受委托范围内的过失引起的事故,造成旅客人身伤亡或者行李灭失、损坏的,承运人应当负赔偿责任。据此,旅客其实亦可依据邮轮船票证明的海上旅客运输合同诉至海事法院,请求人身损害赔偿,由此便会产生违约责任与侵权责任的竞合。

根据《合同法》第122条的规定,当事人可以选择有利于自己的诉因提起诉讼。①薛峰:《乘客死亡产生两种法律责任竞合应尊重当事人的选择权》,《人民法院报》2001年3月30日,第B03版。同一违反民事义务的行为,既符合违约行为的要件,又构成侵权行为时,当事人主张违约责任抑或侵权责任时,均有法律依据,自应允许当事人择一请求;②参见崔建远:《合同法学》,法律出版社2014年版,第268-269页。尤其是受到举证责任、赔偿范围、诉讼时效等因素的影响,当事人有时主张违约责任较为有利,有时请求侵权责任更加便捷,赋予选择权更能达到侧重保护受害人合法权益的目的。③参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第718页。因此,邮轮旅游基础合同与邮轮旅客人身、财产损害赔偿责任之间法律适用的关联性,也应给予充分考虑。

《海商法》除船舶碰撞外未规定其他海事侵权责任的法律适用,《涉外民事关系法律适用法》也仅有第44条规定了侵权责任法律适用的一般规则:“侵权责任,适用侵权行为地法律,但当事人有共同经常居所地的,适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后,当事人协议选择适用法律的,按照其协议。”该条对于侵权责任的法律适用以传统的侵权行为地法为原则,并规定共同经常居所地法优先于侵权行为地法适用,同时辅之以不加限制的意思自治原则作为例外。④参见杜新丽、宣增益主编:《国际私法》,中国政法大学出版社2017年版,第282页。但是,该条规定对于邮轮旅客人身、财产损害赔偿责任同样存在不适应。当前我国邮轮旅游市场的邮轮公司大多为外商投资,作为法人经常居所地的主营业地一般不在我国国内,而旅客却以中国公民居多,因而旅客与邮轮公司之间通常不具有共同经常居所地,如果当事人未能就法律适用达成协议,则应适用侵权行为地法律。此时又会面临邮轮航行于公海时不存在对应侵权行为地法的困局。因此,需要对该条的规定进行适当改造作为特别规范,建议参考《海商法》第273条关于船舶碰撞法律适用的规定,规定以侵权行为地法为原则,对于发生在公海上的旅客人身、财产损害赔偿责任适用旅客经常居所地法,同时允许旅客在侵权行为发生后单方选择适用法律,并且设置必要的限制,即提供若干特定的系属供旅客选择适用。可供旅客选择适用的系属应与邮轮旅游服务合同、邮轮船票证明的海上旅客运输合同等邮轮旅游基础合同的考量基本一致。

五、可供邮轮旅客选择适用的系属

法律的演进总是追求确定性和灵活性的矛盾与斗争,而法律适用是否进步的衡量标准之一便是连结点有无获得软化处理,实现多元化的选择。①参见夏雨:《涉外旅游合同法律适用规则探析》,《旅游学刊》2013年第5期,第125页。连结点的软化处理要求采用灵活、开放的连结点取代传统冲突规范中僵化的封闭的连结点,同时增加连结点的数量从而实现可供选择法律的多元化。②参见李双元、欧福永主编:《国际私法》,北京大学出版社2015年版,第80-81页。根据上文分析,邮轮旅游服务合同和邮轮船票证明的海上旅客运输合同的法律适用应以旅客经常居所地法律为原则,邮轮旅客人身、财产损害赔偿责任则应以侵权行为地法律和旅客经常居所地法律为原则。但是,旅游活动的本质是以游览为目的而赴外地,③参见夏征农、陈至立主编:《辞海》,上海辞书出版社2009年版,第1463页。必然离开惯常环境,④参见邵琪伟主编:《中国旅游大辞典》,上海辞书出版社2012年版,第257页。因而旅游目的的实现往往正在旅客的经常居所地之外。当前我国旅游立法,尤其是邮轮旅游的立法尚待完善,绝对限制意思自治原则并且适用以中国法律为主的旅客经常居所地法律,未必对旅客最为有利,软化的连结点更能实现本国旅客权益保护之目的。而且,任何市场均是由消费者和经营者共同构成的。良好的经济秩序既要保护消费者的正当权益,又要使经营者受到合理的善待,避免由于过度的特殊保护导致消费者和经营者之间强弱地位的互易。⑤参见高宏贵:《中国涉外民事关系法律适用法研究》,法律出版社2016年版,第353页。因此,应当尽量提供对于邮轮旅客保护水平高于中国法律,并且与特定邮轮旅游存在客观联系的域外法律,以供旅客单方选择适用,最大限度地实现弱者保护原则与连结点软化处理的平衡与协调。

(一)船旗国法

可供邮轮旅客选择适用的具体系属,首推船旗国法。涉外海事关系法律适用的突出特征之一便是船旗国法的重要地位。①参见王国华:《海事国际私法原论》,北京大学出版社2007年版,第7页。船舶国籍是船舶所有人按照特定国家船舶登记规则进行登记,取得该国签发的船舶国籍登记证书,悬挂该国国旗进行航行,使之隶属于登记国的法律身份,用以表明船舶与国家之间固定的法律关系。②参见赵鹿军编著:《船舶船员法》,大连海事大学出版社2017年版,第13页。船旗国法作为船舶登记国的法律,时常用于解决船舶在航行过程中发生涉外民事纠纷时的法律冲突,③参见李双元、欧福永主编:《国际私法》,北京大学出版社2015年版,第88页。例如,《海商法》第270条规定船舶所有权变动适用船旗国法律。船旗国管辖也已成为现代国际法关于管辖的基本原则之一。船旗国可以对本国在公海航行的船舶上的一切人以及发生的一切事件享有管辖权,一如国家对于本国领土的管辖,船舶甚至一度被视为船旗国的虚拟领土。④参见白桂梅:《国际法》,北京大学出版社2015年版,第202页。更有学者认为:“能够被遵守的唯一可靠和可行的规则是适用船旗国法调整几乎所有与船舶、船长和船员有关的事项。”⑤[加]泰特雷:《国际冲突法:普通法、大陆法及海事法》,刘兴莉译,法律出版社2003年版,第116页。虽然船旗国法的适用由于方便旗、光船租赁等现象受到一定影响,不再是唯一的、安全的准据法,但仍是确定涉外海事关系法律适用必须考虑的众多连结点之一。⑥参见韩立新编著:《海事国际私法》,大连海事大学出版社2015年版,第37页。

目前我国邮轮旅游市场的邮轮大多并非中国籍船舶,并且登记国多为方便旗国家,例如天海新世纪号为马耳他籍、皇家礼赞号以及处女星号为巴哈马籍;但也有不少例外存在,例如歌诗达邮轮旗下的赛琳娜号、幸运号、大西洋号、维多利亚号均为意大利籍。方便旗国家主要具有税务优惠、对船东国籍以及航行区域不设限制、公司法律相对宽松且自治性较强等特征,并且方便旗国家一般并无航运传统,⑦参见杨良宜:《船舶融资与抵押》,大连海事大学出版社2003年版,第24页。相应地,航运、旅游相关法律乃至法律制度整体建设大多有欠发达,作为域外法律适用意义有限。因此,船旗国法作为邮轮旅游的适用法律仅在船旗国不是方便旗国家时方显妥当,故而不能将之绝对化,而应限于可供邮轮旅客单方选择适用的系属之一。

(二)邮轮公司主营业地法

根据交通运输部《关于加强外商独资船务公司审批管理工作的通知》⑧交水发〔2011〕440号。第2条第3款的规定,经批准的独资船务公司或其分公司可以为其母公司拥有或经营的船舶提供揽货、揽客、签发提单、出具客票、结算运费和签订服务合同等服务。据此,当前我国邮轮市场上外资邮轮公司大多设有独资船务公司负责销售邮轮船票。例如,公主邮轮对应的独资船务公司为寰球船务(上海)有限公司,皇家加勒比国际游轮对应为皇家加勒比游轮船务(中国)有限公司。此时如果简单规定登记地法作为邮轮公司的属人法而供旅客选择,多数情形下其与旅客经常居所地法同为中国法律,意义不甚明显。

《涉外民事关系法律适用法》第14条第2款规定:“法人的主营业地与登记地不一致的,可以适用主营业地法律。法人的经常居所地,为其主营业地。”主营业地法律作为系属主要用于因应国际商业活动实践中大量出现的公司登记注册地和主要营业所所在地不一致的情形。①参见韩德培主编:《国际私法》,高等教育出版社2014年版,第171页。当前我国邮轮市场上的邮轮公司不少也存在此种情形,尤其是一些欧美地区的著名邮轮品牌,虽然也在我国邮轮市场开展经营活动,但主要的市场部署多在欧美地区。邮轮公司作为承运人履行海上旅客运输合同体现了特征性履行的要求,因而承运人的主营业地法律是与特征性履行联系最为密切的法律。②参见屈广清:《涉外海事关系法律适用法立法研究——兼及海事冲突法哲学与海事立法文化的探赜》,人民出版社2016年版,第692页。而且,作为此类邮轮公司主营地的美国、意大利等地的法律对于邮轮旅客的保护水平总体而言较高,亦应允许旅客单方选择适用。

此外,除自由贸易试验区的特别政策外,能够经营我国居民出境旅游业务的旅行社应是国内旅行社,因而基本不存在登记地与主营业地分别位于不同法域的情形,不必另设系属予以处理。而且,考虑到邮轮旅游三方主体之间颇为紧密的关联性,加之邮轮是邮轮旅游的主要服务提供场所,旅客对于邮轮旅游服务合同选择适用作为合同相对人以外第三人的邮轮公司的主营业地法律,亦无不可。

(三)停靠港所在地法

停靠港在邮轮旅游中主要表现为出发港、途经港和目的港,涉及邮轮最先抵达地以及航程终止地。航程终止地法在涉外海事关系法律适用中的运用,尤以共同海损最为典型。例如,俄罗斯联邦商船航运法典第419条“共同海损”第1款规定:如果当事人未就适用的法律达成协议,共同海损关系适用引起共同海损的事件发生后船舶航程终止港所在国的法律。③韩立新、王秀芬编译:《各国(地区)海商法汇编》,大连海事大学出版社2003年版,第1445页。赞成航程终止地法的观点大多认为:共同海损理算亦是海上运输合同的履行方式之一,应当推定当事人已在海上运输合同中默示同意依据航程终止地法进行处理。①参见侯军、侯广燕编著:《当代海事法律适用法学》,世界图书出版公司1998年版,第501页。但是,当事人事先无法预料共同海损将在何处发生、航次将在何处终止,因而适用航程终止地法具有一定的偶然性,缺乏法律要求的可预见性、稳定性。②参见韩立新编著:《海事国际私法》,大连海事大学出版社2015年版,第199页。

停靠港所在地法律适用于邮轮旅游却不会产生上述缺陷,原因在于除邮轮航程变更等少数特殊情形外,邮轮的停靠港在旅客订购邮轮旅游产品时便已确定,即使受到不可抗力影响导致航程变更,大多也仅有途经港发生变动而不涉及出发港和目的港。目前我国邮轮旅游的岸上观光目的地以日本、韩国等东亚国家为主,此类国家法律对于邮轮旅客的保护水平一般也高于以中国法律为主的旅客经常居所地法律。而且,邮轮旅游与铁路、航空运输等其他运输方式的结合,将会成为未来邮轮旅游差异化发展的趋势之一,并且已有邮轮公司正在进行此类尝试。旅客在乘坐邮轮抵达单程目的地后,可以选择通过铁路、航空等其他交通方式完成返程;③孙思琪、戎逸:《邮轮旅游法律关系的立法范式与理论辨正》,《中国海商法研究》2017年第3期,第91页。或者旅客亦可通过其他交通方式先行进行岸上旅游观光,而后乘坐邮轮返回国内。因此,日本等岸上观光目的地并不必然是目前常见的途经港所在地,亦有可能是出发港或者目的港所在地,因而采用“停靠港”的表述更为准确。

此外,对于邮轮旅游的岸上旅游服务部分,应与一般旅游服务合同无异,并且不存在公海缺少对应国内法律等海事活动的特殊障碍,仍应参照《涉外民事关系法律适用法》第42条之规定允许旅客选择适用服务提供地法律。

六、结语

旅游以及海上旅客运输法律历来不是我国法学研究的重点所在,作为交叉领域的邮轮法律研究情况自然亦不见佳。随着我国邮轮旅游产业持续快速发展,未来司法实践中相应的法律适用问题势必更加突出。针对我国邮轮旅游实践中船票条款普遍规定适用域外法律的现状,考虑到《涉外民事关系法律适用法》第42条、第44条对于邮轮旅游调整的不适应性,邮轮旅游的法律适用需要专门的规范设计,从而在充分保护旅客权益的同时,尽量平衡旅客、邮轮公司、旅行社等主体之间的法律选择利益。具体而言,我国《海商法》在修改时如果确定将邮轮旅游纳入调整范围,建议可在该法“涉外关系的法律适用”一章,对邮轮旅游涉及的法律适用作出如下规定:

邮轮旅游服务合同、邮轮船票证明的海上旅客运输合同,适用旅客①《旅游法》和《海商法》对于旅游服务合同和海上旅客运输合同的一方当事人分别采用了“旅游者”和“旅客”的表述。考虑到未来我国邮轮旅游法律制度规定于《海商法》的可能性较高,并且应以该法现行第五章规定的海上旅客运输合同法律制度为基础,加之对于旅游服务合同的一方当事人称为“旅客”在汉语表述上亦无不妥,因而此处沿用《海商法》的表述。经常居所地法律;旅客选择适用船旗国法律、承运人主营业地法律或者停靠港法律的,适用旅客选择的法律。

当事人可以协议选择邮轮船票销售合同适用的法律。当事人没有选择的,适用履行义务最能体现合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与合同有最密切联系的法律。

邮轮旅客人身或者行李损害的赔偿责任,适用侵权行为地法律,但邮轮在公海上发生的损害赔偿,适用旅客经常居所地法律;旅客选择适用旅客经常居所地法律、船旗国法律、承运人主营业地法律或者停靠港法律的,适用旅客选择的法律。