步行训练对外伤性脊髓损伤患者骨量丢失的影响

庞日朝,王文春,董超,袁丽,程超,刘建成,阙方绪,凌泽莎,王画鸽,张安仁

骨量丢失是脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)常见的并发症之一,也是SCI患者发生骨折的主要危险因素。一旦发生脆性骨折,会严重影响患者的生活质量,甚至会威胁生命,同时给其家庭带来沉重的经济负担。而最新亚洲SCI流行病学提示SCI发病率仍有上升趋势[1]。因此,如何预防SCI后骨量丢失是一个非常重要而且急迫的医学难题,但截止目前包括功能性电刺激、药物及站立行走等负重练习等方法都无法完全逆转SCI损伤平面以下骨量丢失[2]。结合近年文献报道[3-6],负重及步行训练可能对SCI损伤平面以下骨量的丢失有一定抑制作用,但并未进一步深入探讨其作用机制。目前同时观察步行训练对SCI患者骨密度及相关骨代谢指标的影响尚未见报道,因此本研究通过同时观察骨密度和骨代谢标志物的变化来评价步行训练防治外伤性SCI后骨量丢失的临床疗效并探讨其作用机制。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2015年10月~2017年2月在成都军区总医院康复医学科住院的SCI患者23例。纳入标准:外伤所致SCI;DXA法测量腰椎或股骨骨密度T-Score≤-2.5SD或TRACP5b值高于正常值;ASIA分级A~B级;第6胸髓段及以下平面SCI;伤后2个月时;年龄18~50岁;骨密度检查部位无金属物;意识清醒,能正常交流;患者本人或由其授权人代签知情同意书。排除标准:非外伤所致SCI;非外伤性SCI所致的继发骨量丢失;第6胸髓段以上平面SCI;骨密度检查部位有金属内固定物者;合并心脏病等严重疾病的患者;携带心脏起搏器的患者;妊娠妇女。将23例患者随机分为2组,①观察组12例:男9例,女3例;年龄(36.94±12.57)岁;病程(2.5±1.3)个月;体重指数(22.86±1.91)kg/m2。②对照组11例:男9例,女2例;年龄(37.33±8.54)岁;病程(2.2±1.1)个月;体重指数(23.72±1.65)kg/m2。2组一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 方法 2组患者均在伤后2个月时入组,均采用常规康复训练方法和药物治疗,观察组在此基础上增加步行训练。①常规康复训练方法:主要包括运动疗法、作业疗法。运动疗法,包括肌肉牵张训练、肌力增强训练、平衡功能训练、站立训练。1~4项治疗共30min/次,第5项治疗30min/次,各1次/日,10d为1个疗程,共治疗6个疗程;作业疗法,包括转移训练、轮椅功能训练等ADL能力训练。共30min/次,1次/日,10d为1个疗程,共治疗6个疗程。②药物治疗:钙剂,钙尔奇D3,600mg,口服,2次/日。对患者补充钙剂时必须是在患者血钙水平正常的前提下进行,如果患者出现尿路结石或严重便秘,则停用钙剂。维生素D:阿法骨化醇片,0.25μg,口服,2次/日。③步行训练:在支具保护下,每位患者每天行走距离300m,行走50m后休息5min。设备:a.截瘫行走架,波兰PARAPODIUM牌,型号PD-180;b.截瘫支具:采用无助式支具,德国奥托博克品牌,摆动连接器17h80,由四川省八一康复中心提供。患者使用截瘫行走架或截瘫支具进行治疗性步行训练;300m/d,10d为1个疗程,持续6个疗程。

1.3 评定标准 治疗前及治疗1及2个月时分别使用美国Ge prodigy型骨密度仪采用DXA法测量腰椎和股骨颈、股骨干和股骨全部的骨密度,其中,本研究选择治疗前后有下降趋势的L4单个椎体和L1~4椎体节段两处骨密度值来代表腰椎骨密度值。采用酶联免疫分析法(ELISA)方法测定抗酒石酸酸性磷酸酶5b(Tatrate Resistant Acid Phosphatase-5b,TRACP5b)、骨碱性磷酸酶(Bone Alkaline Phosphatase,BALP)、血钙、血磷、血清碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,ALP)、25羟基维生素D[25(OH)Vtamin D,25(OH)D]含量。

2 结果

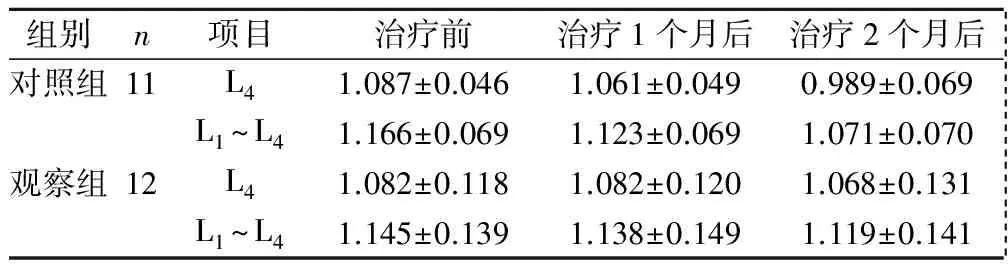

2.1 治疗前后2组患者腰椎骨密度变化情况 治疗1及2个月后,2组患者的L4、L1~4椎体骨密度均呈下降趋势,组内和组间比较,其差异并无统计学意义。见表1。

2.2 治疗前后2组患者股骨骨密度变化情况 治疗1及2个月后,2组患者的股骨颈、股骨全部骨密度均呈下降趋势,对照组治疗2个月后和治疗前相比明显下降(均P<0.05),其他组内和组间均数差异均无统计学意义。治疗1及2个月后,2组患者的股骨干骨密度均呈下降趋势,组内和组间比较,其差异并无统计学意义。见表2。

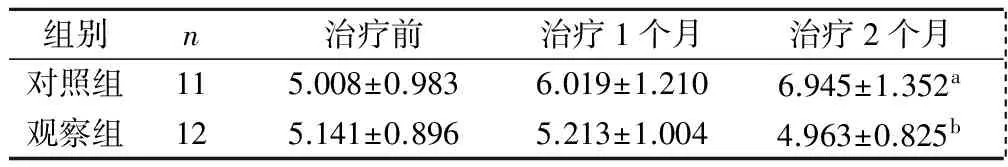

2.3 治疗前后2组患者的骨代谢标志物变化情况 治疗1个月时,2组患者TRACP5b值与治疗前比较差异无统计学意义,2组间比较差异无统计学意义;治疗2个月后,观察组的TRACP5b治疗前后差异无统计学意义,对照组治疗2个月后TRACP5b值较治疗前明显升高(P<0.05);且观察组低于对照组(P<0.05)。见表3。

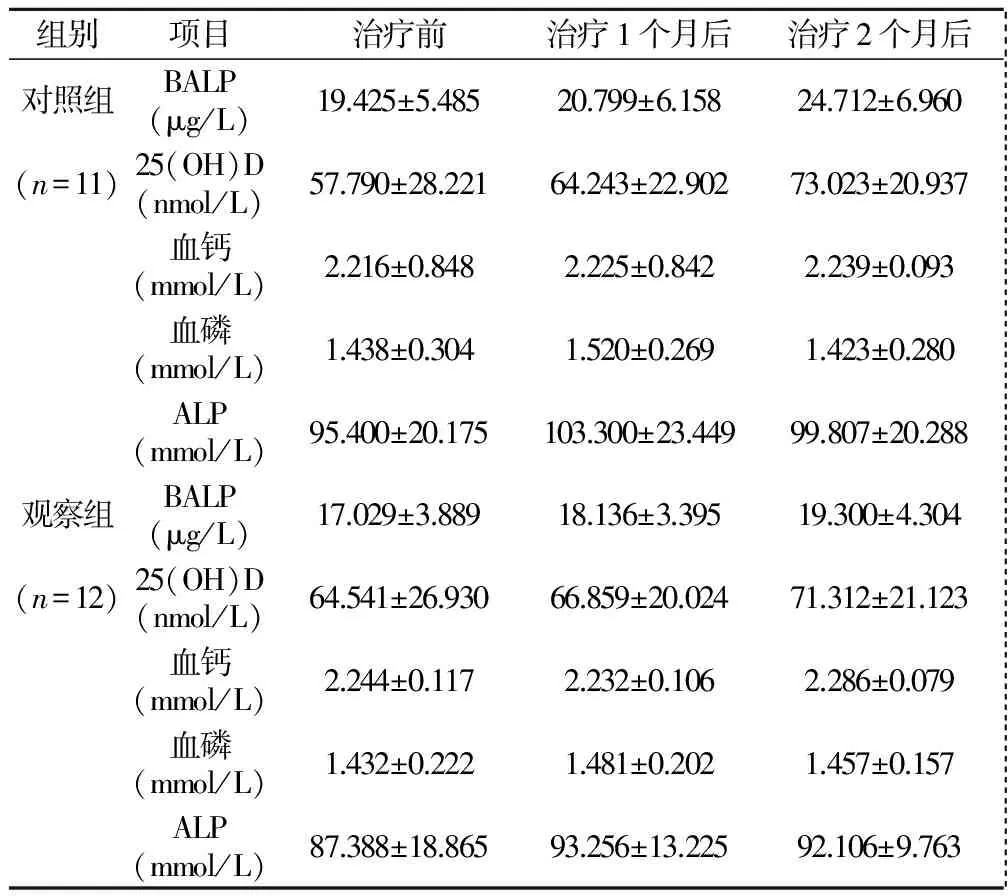

2.4 2组治疗前后BALP、25(OH)D、血钙、血磷、ALP的变化 治疗后1、2个月后,BALP、25(OH)D、血钙、血磷、ALP 5个指标组内及组间比较差异均无统计学意义。见表4。

表12组治疗前后各时间段L4、L1~L4骨密度比较

组别n项目治疗前治疗1个月后治疗2个月后 对照组11L41.087±0.0461.061±0.0490.989±0.069 L1~L41.166±0.0691.123±0.0691.071±0.070 观察组12L41.082±0.1181.082±0.1201.068±0.131 L1~L41.145±0.1391.138±0.1491.119±0.141

表22组治疗前后各时间段股骨颈、股骨全部、股骨干骨密度比较

组别n项目治疗前治疗1个月后治疗2个月后 对照组11股骨颈0.952±0.0600.880±0.0610.848±0.060a 股骨全部0.953±0.0620.896±0.0690.824±0.064a 股骨干1.060±0.0640.995±0.0640.947±0.071 观察组12股骨颈0.951±0.1740.898±0.1840.886±0.184 股骨全部0.913±0.1020.873±0.1010.865±0.091 股骨干1.074±0.1291.035±0.1411.018±0.144

与治疗前相比,aP<0.05

组别n治疗前治疗1个月治疗2个月 对照组115.008±0.9836.019±1.2106.945±1.352a 观察组125.141±0.8965.213±1.0044.963±0.825b

与治疗前相比,aP<0.05;与对照组同时间点相比,bP<0.05

组别项目治疗前治疗1个月后治疗2个月后 对照组BALP(μg/L)19.425±5.48520.799±6.15824.712±6.960 (n=11)25(OH)D(nmol/L)57.790±28.22164.243±22.90273.023±20.937 血钙(mmol/L)2.216±0.8482.225±0.8422.239±0.093 血磷(mmol/L)1.438±0.3041.520±0.2691.423±0.280 ALP(mmol/L)95.400±20.175103.300±23.44999.807±20.288 观察组BALP(μg/L)17.029±3.88918.136±3.39519.300±4.304 (n=12)25(OH)D(nmol/L)64.541±26.93066.859±20.02471.312±21.123 血钙(mmol/L)2.244±0.1172.232±0.1062.286±0.079 血磷(mmol/L)1.432±0.2221.481±0.2021.457±0.157 ALP(mmol/L)87.388±18.86593.256±13.22592.106±9.763

3 讨论

SCI引起的骨丢失是最严重的骨质疏松症[7]。Bauman[8]对SCI不一致的同卵双胞胎的研究显示,该SCI双胞胎的损伤平面以下骨丢失在以后的几十年中不断增加,充分说明SCI后高强度的骨丢失会持续很长时间。步行能力是康复工作者提高SCI患者能力的主要目标[9],部分学者同时观察了步行训练防治SCI后骨丢失的临床研究。Morse等[6]发现步行和他汀类药物可以减轻SCI后骨量丢失,可以预防慢性SCI导致的骨质疏松症。关晨霞等[3]观察了40例SCI患者(包含完全性损伤32例,不完全性损伤8例),认为治疗性站立及行走对减少SCI患者跟骨骨量的丢失有一定作用,但是不能完全逆转SCI后骨密度的下降。本研究结果提示步行训练对SCI患者股骨颈、股骨全部骨量丢失的防治作用优于对照组,而腰椎骨密度变化无差异,出现这样的结果可能和SCI患者康复早期开始坐轮椅,腰椎承重较早,而股骨必须是在站立或步行才开始承重有关[10]。虽然康复早期患者也进行了电动起立床训练,但站立的角度大部分并未达到90°,而且每天站立的时间较短,在应力刺激量和时间上均不及步行训练。

SCI后,多种机制对骨丢失起作用,包括力学、激素和神经系统的变化[11]。虽然SCI继发骨丢失的发生机制极为复杂,并非单纯由肢体废用引起,但其中制动仍被普遍认为是原因之一[12],SCI后平面以下肢体的活动丧失或减少直接导致骨骼的应力减少,无论是重力应力刺激和肌肉收缩产生的应力刺激。Gibbs[13]研究发现成年慢性SCI患者的肌肉密度和功能与其远端胫骨骨密度密切相关,而肌肉尺寸与胫骨干的骨骼尺寸和几何形状密切相关;运动可使血中睾酮、雌激素等性激素水平升高,促进钙吸收和利用,增加骨矿物质含量[14],改善骨皮质血液循环,影响骨内微电位,提高肌力,预防OP的发生;因此力学刺激对于改善SCI后骨丢失有一定的意义。步行训练时肢体受到应力刺激根据Wolff定律,骨会顺应应力刺激进行适应性重建,从理论上该方法存在减少骨吸收、促进骨形成的可能性。而本研究却发现步行训练仅抑制骨吸收而没有促进骨形成。这和Morse等[6]的研究结果并不一致。可能是因为本研究的对象病程是2个月,而Morse研究的对象病程平均是21个月。

SCI后骨代谢相关指标的变化要早于骨密度的变化。多项研究显示,骨吸收指标最早可在SCI 1周后发生变化,骨形成标志物早期变化不明显。余文超[15]发现,对SCI模型大鼠术后10d的股骨远端石蜡切片进行TRACP染色,干骺端可见大量破骨细胞聚集并附着在骨小梁上,骨吸收活性明显比对照组增强。李靖[16]发现,SCI模型大鼠伤后1周时血钙、尿钙、尿钙/肌酐升高,而ALP在伤后1周显著下降。TRACP是良好的骨吸收标志物[17]。多项动物实验发现,SCI后早期TRACP含量即明显增加。本研究中TRACP5b的结果说明步行训练能减轻骨吸收的程度,但仍无法完全使SCI后骨吸收恢复到正常水平,即两组的干预措施均无法完全抑制SCI后骨吸收的增强,可能还是和其复杂的发病机制有关。本研究显示步行训练对SCI患者BALP、25(OH)D、血钙、血磷、ALP的影响不大。但仅从均值来看,2组患者骨形成标志物BALP均值均增加,反映骨形成逐渐增强,但无统计学意义,尤其是观察组通过步行训练使双下肢得到重力应力刺激并不能促进骨形成的明显增强,这一点值得继续研究。

人体骨骼代谢主要有赖于骨的吸收与重塑,使之维持动态平衡,并保持骨骼的质量与形态[18]。缺乏应力刺激会导致破骨细胞活性增强,骨吸收增强,给予应力刺激会促进成骨细胞的活性,骨形成增强[19]。步行训练给予应力刺激后破骨细胞的活性得到抑制,这一点容易理解,但为何却未促进骨形成?抑制骨吸收增强的机制又是什么?这些问题尚待进一步研究。

[1] Ning GZ, Wu Q, Li YL, et al. Epidemiology of traumatic spinal cord in-jury in Asia: a systematic review [J]. J Spinal Cord Med, 2012, 35(4):229-239.

[2] 叶超群,纪树荣,周军,等.脊髓损伤继发骨质疏松研究进展[J].中国康复理论与实践,2006,12(1):46-48.

[3] 关晨霞,郭刚花,李哲.治疗性站立及行走对脊髓损伤患者骨密度的影响[J],中国康复医学杂志,2007,22(2):179-180.

[4] 李庆贵,郭召,王晓冬.脊髓损伤患者站立活动量与骨密度的变化[J].中国组织工程研究,2012,16(11):2084-2086.

[5] 王玉明,高连军,李建军,等.脊髓损伤后骨健康[J].中国康复理论与实践,2015,21(5):524-529.

[6] Morse LR, Nguyen N, Battaglino RA, et al.Wheelchair use and lipophilic statin medications may influence bone loss in chronic spinal cord injury: findings from the FRASCI-bone loss study[J]. Osteoporos Int,2016,7(1):1-9.

[7] Lin T, Tong W, Chandra A, et al. A comprehensive study of long-term skeletal changes after spinal cord injury in adult rats[J]. Bone Res. 2015, 27(3):15028-15035.

[8] Bauman WA, Cardozo CP. Osteoporosis in individuals with spinal cord injury[J]. PM R. 2015,7(2):188-201.

[9] 何志良,张继荣.脊髓损伤后步行功能障碍的康复现状[J].中国康复,2016,31(6):476-479.

[10] 徐基民,纪树荣,张蕴忱,等.脊髓损伤患者骨密度变化的分析[J].中华物理医学与康复杂志,2004,26(5):288-290.

[11] 谷莉,周谋望.脊髓损伤患者中骨代谢生化标志物变化的回顾性研究[J],中国康复医学杂志,2017,32(12):1356-1360.

[12] 童明宏,肖国平,丁慧,等. 骨质疏松症与骨转换标志物的相关性研究[J]. 检验医学, 2013, 28(2): 111-113.

[13] Gibbs JC, Craven BC, Moore C. et al. Muscle Density and Bone Quality of the Distal Lower Extremity Among Individuals with Chronic Spinal Cord Injury[J]. Top Spinal Cord Inj Rehabil. 2015,21(4):282-293.

[14] 郭梁,王震,谭先明,等.运动对绝经后女性骨密度的影响[J].中国康复,2014,29(4):257-259.

[15] 余文超,刘岩,袁文,等.脊髓损伤早期及制动后大鼠股骨远端骨量丢失的实验研究[J].中国脊柱脊髓杂志,2011,21(5):370-373.

[16] 李靖,王全平,范宏斌.脊髓损伤对大鼠骨转换及骨密度的影响[J].中国矫形外科杂志,2001,8(6):567-569.

[17] 于世凤.破骨细胞及其骨吸收调控研究进展[J].中国骨质疏松杂志,2000,6(1):78-80.

[18] 卓滋泽,刘玲,马文军,等. 长波紫外线和中波紫外线对去卵巢骨质疏松大鼠 1,25-二羟基维生素 D3和骨代谢影响的比较[J]. 北京大学学报(医学版), 2013, 45(3): 392-397.

[19] 郭世绂,罗先正,邱贵兴.骨质疏松症的基础和临床[M].天津:天津科技出版社,2001:369-374.