自媒体视域下对“后真相”新闻失范的思考

苑美丽

(北京印刷学院,北京 102600)

新媒体环境下多种传媒形态涌现,对比移动社交媒体时代,17世纪的欧洲的社交媒体形式是通过咖啡馆交流、获取信息,人们不论阶层,在咖啡馆彼此分享、获取信息及看法,有口头表达的,有手写的,也有印刷品。[1]目前社交媒体呈现的趋势是以移动互联网为基础,人们足不出户便可实时获知天下事。在自媒体时代,人们获取内容变得更加便利,不仅能够获取相关新闻,在自媒体账号中,人们还能找到探讨事件本身的相关评论和观点。在“后真相”时代,如何给用户传达客观真实的新闻,是媒体人以及媒体运营人员面临的重要问题。

在社交媒体盛行的现在,出现了多种自媒体形态,模糊了传播者与受众之间的界限,新兴技术的兴起与发展降低了媒介使用门槛,媒体人的边界模糊,其内容审查、监管也比传统媒体宽松许多,不免造成传媒行业泥沙俱下。在自媒体时代,如何保证新闻的客观真实是最重要的问题。

一、扮演好“把关人”角色

传播学四大奠基人之一的卢因曾提出“把关人”的概念,在1947年的《群体生活的渠道》中有过论述,随后1950年传播学者怀特将这一概念引入新闻研究领域。[2]随着移动互联网技术的发展,我们来到了“后真相”时代。根据《牛津英语词典》的定义,“后真相”即诉诸情感及个人信念,较陈述客观事实更能影响舆论的情况。现今人们更倾向于相信情感叙述,相信那些自己认为正确的态度与立场,反而忽略了新闻事实,人们更倾向于情绪传达的力量。

人工智能时代崇尚技术先驱,顺应了麦克卢汉的“媒介即讯息”。[3]在麦克卢汉看来,每一种新媒介的产生都开创了社会生活和社会行为的新方式,媒介是社会发展的基本动力,也是区分不同社会形态的标志。扮演好“把关人”角色要做到:第一,具备审核和辨别事件真相的能力。这个时代获取信息虽然极其便利,但面对冗杂的信息,媒体人应该保持警惕与敏感,在不缺信息的时代更要体现传媒人的职业能力与素养。当下,传媒人除了拥有采写新闻的能力外,适应这个时代更重要的是信息甄别能力。第二,发挥好意见领袖的作用。国家统计局的数据显示,2017年我国互联网普及率达到55.8%,上网人数已达7.72亿人。移动互联网时代,人们可以利用移动终端便利地获取信息。面对庞大的受众群体,媒体人作为新闻事件与受众的中介,一定程度上影响着受众的态度,因此媒体人必须遵循不误导受众的原则,做好意见领袖。第三,输出客观真实的新闻,不站在自身立场来评判事件。扮演好“把关人”的角色也需要对受众输出不带感情色彩的新闻,把客观、真实的新闻传递给受众,这也是“后真相”时代传媒人最需要做到的。

二、坚守传媒职业操守与底线

当下,能影响大众情绪的往往不是客观真实的报道,而是能调动大众情绪的舆论声势,如何选择表达方法,如何挑动大众的情绪,成了短期获利的不二法则。这种做法并不能使受众获得真实客观的新闻,从自身利益出发描述新闻事件对新闻本身就是一种伤害。在近期的滴滴顺风车事件中,“二更食堂”因出现不当内容引起受众声讨而被永久封号。此次内容偏颇的文章虽然快速获得10万+的点击量,但随后引起舆论风波,触犯了受众的情感底线。

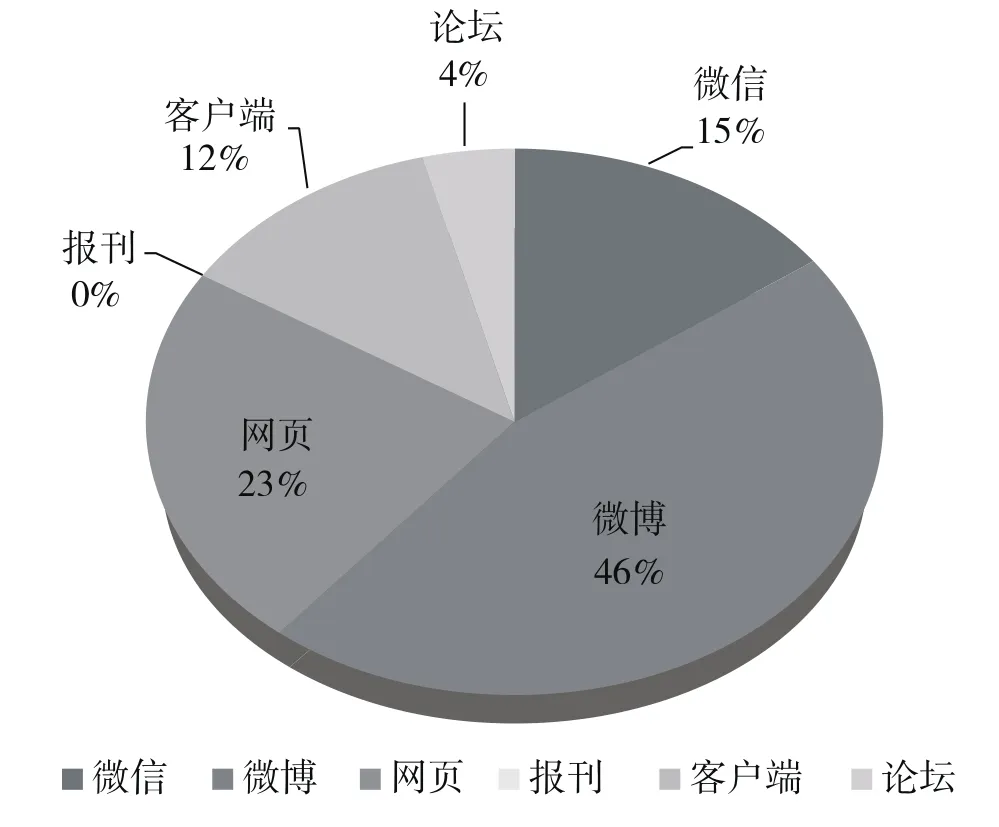

分析此次舆论事件,从情感分布上,受众对此事件的负面情绪占多数;在媒体分布上,微博渠道的信息更多,如图1所示。选择或然率是指美国传播学者施拉姆在20世纪50年代就影响受众对大众传播选择的决定性因素而提出的一个公式,该公式为:选择或然率=报偿的保证/费力的程度。[4]从媒体发布微博>网页>微信可以看出,人们倾向于选择微博这一费力程度小的媒介渠道获取信息,在微博上形成舆论生态。分析此次事件舆论失焦的主要原因,自媒体的门槛降低与从业者的唯利是图直接导致此次事件的发生。在“人人都是自媒体”的时代,人们迫切需要相关信息,而“二更食堂”作为信源却使舆情态势盖过了事件本身。媒体人以及媒体从业者不仅要坚守职业底线,杜绝这种不良风气,还要有深入、长远的考虑。

图1 各渠道舆情信息数量占比

三、新媒体时代缺乏传统媒体严格的审查规范

信息冗杂的时代缺乏优质信息,信息不对称是由美国经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克尔洛夫、迈克尔·斯彭斯在1970年提出的。[5]屡次舆情危机事件表明,这个时代人们对真相的渴求比任何一个时期都强烈,真相也显得越来越重要。最初一边倒挑动大众情绪的新闻事件最后都以反转收场,反转新闻的背后是信源真相不明确,新闻事件调查不彻底,从而无法得知真实的结果,媒体运营人员急于抓住人们想要知道真相的急切心理,与等待真相的耐心相比,受众更喜欢在第一时间得知所谓的“真相”后的狂欢。传媒人作为事件与受众之间的桥梁,如何记录客观真相,如何应对当下浮躁的传媒环境,做好严格审查是自媒体目前肩负的最重要的使命。

在当下的新媒体环境中,技术的快速变革给内容带来许多新的呈现方式,一种新的技术变革可能带来一种新的媒介形式,但在享受技术给我们带来的便利的同时,也要看清技术的局限性。新闻最重要的是真实,在自媒体环境下,需要媒体运营人员严格把关,坚守职业底线,规范新闻审查流程,让新闻更加真实、规范。

[1]汤姆·斯丹迪奇(英).从莎草纸到互联网:社交媒体2000年[M].林华,译.中信出版集团,2015:161.

[2]郭庆光.传播学教程[M].中国人民大学出版社,2013:130.

[3]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介——论人的延伸(1964)[M].何道宽,译.北京:商务印书馆,2004:16

[4]施拉姆.选择或然率[DB]. MBA智库百科,http://wiki.mbalib.com/wiki/选择或然率.

[5]约瑟夫·斯蒂格利茨,乔治·阿克尔洛夫,迈克尔·斯彭斯.信息不对称理论[DB]. MBA智库百科,http://wiki.mbalib.com/wiki/信息不对称理论.